【名称出处】:《别录》

【概况】:

异名 游龙(《诗经》),茏古(《尔雅》),红草(《尔雅》郭璞注),鸿 、石龙(《别录》),龙豉(《唐本草》),水荭、大蓼(《本草拾遗》),红蓼(《汉英韵府》),大毛蓼(《植物学大辞典》),东方蓼(《中国药用植物志》),水蓬稞(《东北药用植物志》),九节龙、大接骨、果麻、追风草(《湖南药物志》),八字蓼、捣花、辣蓼、丹药头(《闽东本草》),家蓼(《新疆中草药手册》),山红花(河南)。

、石龙(《别录》),龙豉(《唐本草》),水荭、大蓼(《本草拾遗》),红蓼(《汉英韵府》),大毛蓼(《植物学大辞典》),东方蓼(《中国药用植物志》),水蓬稞(《东北药用植物志》),九节龙、大接骨、果麻、追风草(《湖南药物志》),八字蓼、捣花、辣蓼、丹药头(《闽东本草》),家蓼(《新疆中草药手册》),山红花(河南)。

基源 为蓼科蓼属植物荭草的全草或带根全草。

原植物 荭草Polygonum orientale L.

历史 荭草始载于《别录》,列为中品,云:“如马蓼而大,生水傍,”宋《图经本草》载:“似蓼而叶大,赤白色,高丈余。”《纲目》载:“其茎粗如拇指.有毛,其叶大如商陆形,浅红成穗,深秋子成,扁如酸枣仁而小,其色赤黑,而肉白,不甚辛。”《植物名实图考》中载:“荭草,《别录》列为中品,《尔雅》谓,荭,龙古。陆矶《诗疏》,游龙一名马蓼,高丈余。《图经本草》谓即水荭也。今北方亦呼为水荭,音讹为蓬。”《救荒本草》载:“嫩叶可煠食,陈藏器以为即《别录》有名未用之天蓼。”所云皆为本种。

形态 一年生草本,高1~3m,茎直立,中空,有节,多分枝,遍体密被粗长毛,叶大,互生,广卵形或卵形,长10~20cm,宽6~12cm,先端渐尖,基部深圆或稍为心形,全缘呈浅波状,叶柄长;托鞘膜质,被毛,顶端常扩大而成一广展或外反的小片。圆锥花序顶生,长2~8cm,稍下垂,被柔毛;苞片鞘状,外面有长毛,内面无毛,广卵形;花白色或粉红色,花被5裂,椭圆形,无毛,雄蕊7~8,稍伸出花外;子房椭圆形扁平状,花柱2裂。瘦果扁平,略呈圆形,两面中部微凹,褐黑色,有光泽,包于宿存的花苞被中。

花期4~6月,果期7~8月,(图见《中药大辞典》.下册.1617页.3349条图)

生境与分布 多生长在路边和水边湿地。分布几遍全中国。

日本,印度经马来西亚和澳大利亚均有分布。

。【生药】:

栽培 宜温暖湿润环境,适应性较强,一般土壤均可种植。

用种子繁殖,于3~4月春播。多用穴播,行株距各为50cm,穴深2~3cm,播后覆土或盖上草木灰。出苗后,结合松土除草,分次间苗、补苗,每穴定苗2~3株,并用人畜粪水或氮素化肥追肥2次。

旱季注意浇水。

采集 晚秋霜后,连根挖取,洗净,根、茎切成小段,晒干;叶置通风处阴干。。【化学】:

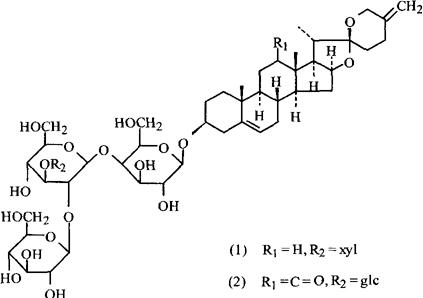

含硝酸钾和β-谷甾醇[1],从果实中得槲皮素和花旗松素(Taxifolin)[2],从根得到两新的甾皂甙Polysceptoside(1)和Spiroakyroside(2)[3]。其它成分参见“水红花子”条。

参考文献 [1] CA 1969;70:548161 [2] 中草药 1990;21(8):343 [3] Phytochemistry 1991;30(10):3405

【药理】:

本品注射液(2g/ml)0.2ml加入侧管具有增加豚鼠离体心脏的冠脉流量、扩张冠脉、延长小鼠缺氧的存活时间和使氧耗减慢的作用。

对离体、在体蛙心,开始呈现抑制,心率减慢,后收缩力加强。其注射液还具有扩张大鼠下肢周围血管,拮抗组胺引起的豚鼠支气管痉挛作用[1]。

本品注射液(20~40g/kg,ip)有增加小鼠心肌营养性血流量及对抗急性心肌缺血的作用[2]。

参考文献 [1] 福建医药杂志 1984;(6):28 [2] 贵州医药 1981;(5):70

。【药性】:性味 辛,温。

微毒。 ❶ 《别录》:“辛。有毒。”

❷ 《新疆中草药手册》:“微寒。微毒。”

❸ 《中药志》:“咸,微寒。”

❹ 《全国中草药汇编》:“辛,温。有小毒。”

❺ 《新华本草纲要》:“辛,温。微毒。果实:咸,微寒。”

功效 祛风利湿,活血止痛。

主治 风湿性关节炎,疟疾,痢疾,风湿水肿,疝气,脚气,小儿疳积,毒蛇咬伤。 ❶ 《别录》:“主恶疮,去痹气。”

❷ 《唐本草》:“除恶疮肿,脚气,煮浓汁渍之。”

❸ 《植物学大辞典》:“治疝气。”

❹ 《国药提要》:“去疟,医毒虫咬伤。”

❺ 《新疆中草药手册》:“祛风利湿,治风湿性关节炎。”

❻ 《新华本草纲要》:“行气活血,祛风湿,通关节。治风湿关节炎,痢疾,泄泻,风湿水肿,脚气,小儿疳积,毒蛇咬伤。果实:化痞散结,清热止痛,明目。治淋巴结结核,肝脾肿大,食积腹痛,结膜炎,疮痈肿毒。”

用法用量 内服:煎汤,15~30g。外用:煎水洗。

。【临床应用】:单方应用 ❶ 《谈野翁试验方》:“治疮疡,生肌肉:水荭花根煎汤淋洗,仍以其叶晒干研末,撒疮上,每日1次。”

❷ 《新疆中草药手册》:“治风湿性关节炎:荭草30g,水煎服。”

❸ 《全国中草药汇编》:“治风湿性关节炎:荭草60g,鲜鹅不食草15g。水煎服。”。

【医药家论述】:

❶ 李时珍《纲目》:“此蓼甚大,而花亦繁红,故曰荭。曰鸿,鸿亦大也。《别录》有名未用草部中有天蓼,云一名石龙,生水中,陈藏器解云:天蓼即水荭。

据此,则二条乃一指其实,一指茎叶而言,今并为一。”

❷ 《全国中草药汇编》:“江苏南京地区有称蓼科蓼属荭草Polygonum orientale L.的种子为天仙子,……其性味与功能与莨菪子不同,不可混用。”

- 赚换是什么意思

- 赚本是什么意思

- 赚杀是什么意思

- 赚椽是什么意思

- 赚法是什么意思

- 赚浦是什么意思

- 赚漏是什么意思

- 赚煞是什么意思

- 赚的惹祸害是什么意思

- 赚相应是什么意思

- 赚票儿是什么意思

- 赚绩是什么意思

- 赚绩莎是什么意思

- 赚肿是什么意思

- 赚脱是什么意思

- 赚蒯通是什么意思

- 赚蒯通 无名氏是什么意思

- 赚虎离窝是什么意思

- 赚词是什么意思

- 赚误是什么意思

- 赚诱是什么意思

- 赚赚子是什么意思

- 赚起赔不起是什么意思

- 赚趾是什么意思

- 赚进是什么意思

- 赚钞票是什么意思

- 赚钱是什么意思

- 赚钱伙计,柴米夫妻是什么意思

- 赚钱好比针挑土,用钱犹如水推沙是什么意思

- 赚钱得学艺,学艺准赚钱是什么意思

- 赚钱效应是什么意思

- 赚钱机会是什么意思

- 赚钱的不吃力,吃力的不赚钱是什么意思

- 赚钱的辩证法是什么意思

- 赚钿是什么意思

- 赚铜钱是什么意思

- 赚铜钿是什么意思

- 赚食是什么意思

- 赚骂是什么意思

- 赚骗是什么意思

- 赚黑钱是什么意思

- 赚龙钱是什么意思

- 赛是什么意思

- 赛东墙是什么意思

- 赛中心理调节是什么意思

- 赛丰是什么意思

- 赛丽君是什么意思

- 赛乃姆是什么意思

- 赛乃姆舞是什么意思

- 赛乃戛是什么意思

- 赛义德是什么意思

- 赛义德·阿卜杜勒·阿齐兹汗是什么意思

- 赛义德·阿赫默德汗是什么意思

- 赛义德·阿里·穆罕默德是什么意思

- 赛义德·阿里-阿克巴·契达伊是什么意思

- 赛乐昌是什么意思

- 赛买提是什么意思

- 赛买提·居马胡勒是什么意思

- 赛买提乌斯达是什么意思

- 赛事是什么意思