【名称出处】:《广西药用植物名录》

【概况】:

异名 麻腊干(傣族名)。

基源 为菊科戴星草属植物绒毛戴星草的全草。戴星草属全世界约40种;中国3种,均入药。

原植物 绒毛戴星草Sphaeranthus indicus L.

形态 芳香草本。茎直立或斜升,高20~60cm,多分枝,有沟纹,被长柔毛或绒毛,节间长1~2.5cm,茎具狭翅,边缘有刺状尖齿。

叶无柄,叶片倒卵状长圆形,长3.5~6.5cm,宽1~2.5cm,顶端钝,基部渐狭,沿茎下沿成狭翅,边缘有细重齿,两面被浅灰色绒毛或长柔毛和具柄的腺体,上部叶较小,长约1.2cm,宽约0.5cm。复头状花序球形或近椭圆形,长10~14mm,宽约10mm,紫红色,单生于枝顶,头状花序多数;总苞片10~12枚,外层的草质,线状匙形,长4~4.5mm,顶端细尖,背面被密毛,内层的干膜质,匙状长圆形,长约4mm,顶端钝或有小尖头,背面被毛;缘花雌性,丝状,长3~4mm;中央花两性,2~5枚,长约4.5mm,花冠管近钟状,向下渐细,5齿裂。

瘦果圆柱形,具4棱,长约1mm,有腺点,无冠毛。花果期12月至次年4月。(图见《中国植物志》.第75卷.60页.图版10∶10-15)

生境与分布 生于海拔700~1000m的河边沙滩、草地或灌丛中;分布于广东、云南。亚洲热带地区、非洲的马达加斯加及澳大利亚北部也有分布。

。【化学】:含倍半萜类化合物。

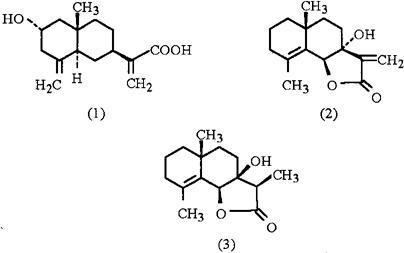

有:β-桉叶油醇(β-Eudesmcl)、冬青酸(Ilicic acid)、2-羟基木香酸(2-Hydroxycostic acid)(1)、7α-羟基桉叶-4-烯-6,12-内酯(7α-Hydroxyeudesm-4-en-6,12-olide)(2)[1]、7β-羟基桉叶-4-烯-6,12-内酯(Ⅱ)和Ⅲ(3)[2]。另含(24S)-24-乙基胆甾-5,22-二烯-3β-醇[(24S)-24-Ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol][3]。

附 花中尚含7α-羟基桉叶-4-烯-6,12-内-酯[4]。

参考文献 [1] J Chem Soc Perkin Trans I 1988;(2):157 [2] Indian J Chem Sect B 1986;25B(3):233 [3] CA 1989;110:236998x [4] CA 1989;111:130706f。

【药性】:

性味 辛、香,温。

功效 祛风止痒,散寒定痛。

主治 皮癣搔痒,风湿关节痛。

用法用量 外用:鲜品适量,捣烂敷患处。

。【临床应用】:

单方应用 ❶ 《西双版纳傣药志》:“治麻风:绒毛戴星草15g,多荚草适量。水煎服。”

❷ 《西双版纳傣药志》:“治皮癣、风湿关节痛、腹胀腹痛:绒毛戴星草适量,捣烂敷患处。”

❸ 国外药学植物药分册 1981;(6):“治麻风:绒毛戴星草花10g,为1日量。口服。”

- 五泄是什么意思

- 五泄是什么意思

- 五泄风景名胜区是什么意思

- 五泉山是什么意思

- 五泉山是什么意思

- 五泉山是什么意思

- 五法是什么意思

- 五法八像是什么意思

- 五泻汤是什么意思

- 五泻汤是什么意思

- 五津是什么意思

- 五洲是什么意思

- 五洲华侨洪门西南本部是什么意思

- 五洲大药房是什么意思

- 五洲大药房是什么意思

- 五洲大药房是什么意思

- 五洲教案纪略是什么意思

- 五洲衍文长笺散稿是什么意思

- 五派一滴图是什么意思

- 五流是什么意思

- 五流是什么意思

- 五浄是什么意思

- 五浆是什么意思

- 五浊是什么意思

- 五浊是什么意思

- 五浊恶世是什么意思

- 五海瘿瘤丸是什么意思

- 五海瘿瘤丸是什么意思

- 五海瘿瘤丸是什么意思

- 五涂是什么意思

- 五淋是什么意思

- 五淋丸是什么意思

- 五淋二赤散是什么意思

- 五淋二赤散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋散是什么意思

- 五淋汤是什么意思

- 五淋汤是什么意思

- 五淋白浊丸是什么意思

- 五淋白浊丸是什么意思

- 五淋白浊散是什么意思

- 五淋绕治散是什么意思

- 五淋绛宫汤是什么意思

- 五清图是什么意思

- 五湖是什么意思

- 五湖是什么意思

- 五湖是什么意思

- 五湖是什么意思

- 五湖四海是什么意思

- 五湖四海是什么意思

- 五湖四海是什么意思