【概况】:

异名 野丈人(《本经》)。

基源 为毛茛科白头翁属植物部分种类的根。白头翁属全世界约43种;中国约10种,其中6种药用。

原植物 白头翁Pulsatilla chinensis(Bge.)Regel(Anemone chinensis Bge.),又名毛姑朵花(东北),老公花(山东),头痛棵(河南),羊胡子花(陕西),大碗花、老冠花、将军草(江苏)为正品白头翁。另外兴安白头翁P.dahurica(Fisch.ex DC.) Spreng.(Anemone dahurica Fisch.ex DC.),又名姑朵花(东北),白头翁(通称)。

朝鲜白头翁P.cernua(Thunb.)Bercht.et Opiz.(Anemone cernua Thunb.)P.koreana Nakai ex Mori又名姑朵花(东北),白头翁(通称)。细叶白头翁P.turczaninovii kryl.et Serg.,又名白头翁(内蒙古)。

蒙古白头翁P.ambigua Yurcz.ex Pritz.,又名白头翁、北白头翁(《中药志》),高山白头翁(《新疆中草药》)。钟萼白头翁P.campanella Fish.ex Regel et Tiling,又名白头翁(新疆),在部分地区分别以根作白头翁应用。

历史 白头翁之名始载于《本经》,列为下品。自古用作治痢要药。《伤寒论》已有“热痢下重者白头翁主之”的记述。《唐本草》中所述:“其叶似芍药而大,抽一茎,茎头一花,紫色似木槿花,实大如鸡子,白毛寸许皆披下似纛头,正似白头翁”即系本品正品。

此外,本草记述的白头翁尚有其它多种来源,这与目前市场上白头翁药材来源较复杂的情况有相似之处。

形态 多年生草本,高达50cm,全株密被白色长柔毛。主根粗壮,圆锥形,有时扭曲,外皮黄褐色。基生叶4~5,通常在开花时才生出,有长柄;叶片宽卵形,3全裂,顶生小裂片具短柄;广倒卵形,基部楔形,3深裂,裂片顶端具2~3圆齿;侧生小叶片无柄或近无柄;表面无毛,背面有长柔毛;花茎1~2,高10cm以上,花后伸长,密被长柔毛;总苞由3小苞片组成,基部愈合抱茎,小苞片常3深裂;花单一,钟形,直径3~4cm;萼片6,排成二轮;花瓣状,紫色,卵状长圆形,长3~5cm,宽1~1.5cm,外面密被长柔毛;雄蕊长约为萼片之半。聚合果直径9~12cm,瘦果纺锤形,扁,长3.5~4mm,有长柔毛,顶端有细长的羽毛状宿存花柱,长3.5~6cm。花期3~5月,果期5~6月。

(图见《中药志》.第1册.第2版.彩图31)

生境与分布 生于山野、山坡及田野间,喜生向阳处。分布于华北、东北、西北、华东及湖北北部和四川。

朝鲜和原苏联远东地区也有分布。

兴安白头翁与白头翁的主要区别在于:本种植株高25~40cm。

叶的边缘有毛,叶的中裂片3全裂,叶的末回裂片宽在2mm以上;萼片蓝紫色;宿存花柱长2.5~3cm,上部有贴伏的短毛。(图见《中药志》.第1册.388页.图301∶2)分布于黑龙江及吉林东部。

朝鲜、原苏联西伯利亚东部也有分布。

朝鲜白头翁与白头翁的主要区别在于:萼片紫红色。

(图见《中药志》,第1册.第2版.388页.图301∶3)分布于吉林东部,辽宁南部。朝鲜、日本、原苏联远东地区也有分布。

细叶白头翁与白头翁的主要区别在于:植株高15~25cm;叶为三回羽状复叶,羽片3~4对;总苞筒长5~6mm;萼片蓝色;宿存花柱长约3cm,有近开展的长柔毛。(图见《中药志》.第1册.第2版.388页.图301∶1)分布于黑龙江西部、吉林西部、辽宁西部、内蒙古、河北北部、宁夏。

蒙古、原苏联西伯利亚地区也有分布。

蒙古白头翁与白头翁的主要区别在于:植株高6~22cm;叶为二回羽状复叶,羽片3对;花近直立;萼片紫色,长圆状卵形,长2.2~2.8cm,顶端不向外反曲。

(图见《中国植物志》.第28卷.64页.图版19∶3-5)分布于黑龙江西部、内蒙古、甘肃北部、青海北部、新疆。蒙古和原苏联西伯利亚地区也有分布。

钟萼白头翁与白头翁的主要区别在于:叶为二回羽状复叶,羽片3对;花稍下垂;萼片紫褐色,椭圆状卵形,长1.4~1.9cm,顶端向外弯曲。(图见《中国植物志》.第28卷.66页.图版19∶6)生于海拔1900~2600m间的山地草坡。

分布于新疆西部。蒙古北部、原苏联中部地区也有分布。

此外江西等地有用蔷薇科植物委陵菜Potentilla chinensis Ser.的根或带根全草,福建等地有用蔷薇科翻白草Potentilla discolor Bge.的块根或带根全草,四川一些地区有用毛茛科植物打破碗花Anemone hupehensis Lemoine和菊科植物山萩Anaphalis margaritacea(L)Benth.et Hook.f.等的根或全草,陕西宝鸡等一些地区有用菊科植物祁州漏芦Rhaponticum uniflorum(L.)DC.及毛茛科植物野棉花Anemone vitifolia Buch.-Ham.和大火草Anemone tomentosa(Maxim.)Péi的根,云南用菊科植物毛大丁草Gerbera piloselloides Cass.的根或全草作“白头翁”用。以上种类药材一般自产自销。

。【生药】:栽培 宜温和干燥的环境,能耐寒、耐旱,以土层深厚、排水良好的砂质壤土或粘壤土为好,用种子繁殖,于3月下旬~4月上旬播种,按行距15cm开浅沟条播,将种子拌入草木灰或细土后均匀播下,覆以薄土,稍加镇压,盖上稻草,浇水。

出苗后揭草,结合松土除草进行间苗,按株距12~15cm定苗。每年夏、秋季各追肥1次。

当植株现蕾时需及时摘除,以利根部发育。

采集 春、秋季采挖,除去叶及残留的花茎和须根,保留根头白绒毛,去净泥土,晒干。药材主产于吉林、黑龙江、辽宁、河北、山东、山西、陕西、江苏、河南、安徽。

鉴别

性状 根类圆柱形或圆锥形,稍扭曲,长6~20cm,直径0.5~2cm;表面黄棕色或棕褐色,具不规则纵皱纹或纵沟,有支根或支根痕,皮部易脱落,露出黄色的木部,有网状裂纹或裂隙;根头部稍膨大,密生白色毛茸,顶端残留鞘状叶柄残基;质硬而脆,断面较平坦,皮部黄白色或淡黄棕色,木部淡黄色;气微,味微苦涩。

以根粗长、质坚实、外表灰黄色、头部有白毛者为佳。

显微 根(中部直径约7mm)横切面:表皮、皮层、内皮层通常已脱落。

韧皮部宽广,外侧细胞棕色,壁木栓化;韧皮纤维单个散在或数个成束,直径15~35μm,壁较厚,有的根无纤维。

形成层环明显。木质部射线较宽;导管呈圆多角形,单个散在或数个成群,直径25~85μm;木纤维直径至42μm,壁稍厚,非木化。较粗的根的中央常为薄壁细胞。

(图见《中药志》.第1册,第2版.图299)

粉末:灰黄白色,气微,味微苦涩。 ❶ 韧皮纤维单个散在或数个成束,大多存在于薄壁组织间,淡黄色。呈梭形,末端斜尖或钝圆,也有较平截或微呈分枝状,长100~390μm,直径16~42μm,壁厚6~13μm,少数较薄,木化,有的层纹致密,孔沟明显。

❷ 非腺毛系根头残存的叶柄基或幼叶的毛茸,无色或棕黄色。单细胞,细长,较平直,大多碎断,直径13~33μm,壁厚2~14μm。木化,少数非木化,有的表面可见螺状或双螺状纹理,近基部壁有的一边甚厚而另边较薄,也有壁极厚胞腔不明显,末端稍膨大或拐曲。

❸ 导管主为具缘纹孔导管,也有网纹及螺纹导管,直径10~72μm,导管分子长短不一,有的端壁狭尖作尾状,穿孔板位于侧壁。

❹ 后生皮层细胞少数,微黄色或金黄色。表面观呈类多角形,壁非木化。

❺ 淀粉粒少数。单粒类圆形,直径3~22μm,脐点及层纹均不明显;复粒少数,由2~4分粒组成。(图见《中药材粉末显微鉴定》.图27)

理化 取样品粉末0.1g,加70%乙醇5ml,振摇20分钟,滤过,滤液浓缩至1ml,点于硅胶G板上,以氯仿-甲醇-水(7∶3∶1)下层液为展开剂,展开后,用10%硫酸液喷雾,加热显色。

(图见《中药材薄层色谱鉴别》.图25)

加工炮制 ❶ 切制 取原药材,除去杂质,洗净,闷润至透,切厚片,干燥。

❷ 制炭 取白头翁片置锅内,用武火炒至外呈黑色,内呈黑褐色为度,喷洒少量凉水,灭尽火星,取出,晾过夜。

贮藏 置通风干燥处。

。【化学】:白头翁全草含原白头翁素(Protoanemonin)[1],根含三萜皂甙约9%。

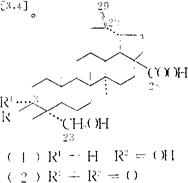

其皂甙为白头翁皂甙Ⅰ为3-O-α-L吡喃鼠李糖基(1→2)α-L-吡喃阿拉伯糖基-3β,23-二羟基-△20(29)-羽扇豆烯-28-酸[2];白头翁皂甙B4为3(S),23-二羟基羽扇豆-20(29)烯-28-酸3-O-[α-L-吡喃鼠李糖基(1→α)-α-L-吡喃阿拉伯糖基]-28-0-[α-L-吡喃鼠李糖基(1→4)-β-D-吡喃葡萄基(1→6)-β-D-吡喃葡萄糖酯甙,白头翁皂甙A3为3(S),23-二羟基羽扇豆-20(29)烯-28酸的3-O-[α-L-吡喃鼠李糖基(1→2)-α-L吡喃阿拉伯糖甙[3];白头翁皂甙Ⅲ为3β,23-二羟基羽扇豆20(29)-烯-28酸-3-O-α-L-吡喃阿拉伯糖甙[4]。三萜酸除3β,-23-二羟基羽扇豆-20(29)-烯-28-酸(1),即23-羟基白桦酸外,尚有3-羰基-23-羟基羽扇豆-20(29)-烯-28-酸(2)[3,4]。

朝鲜白头翁根含有3-0-α-L-鼠李吡喃糖基-(1→2)-[β-D-葡萄吡喃糖基-(1→4)-α-L-阿拉伯吡喃糖基长春藤皂甙元(Hederagenin)-28-O-α-L-鼠李吡喃糖基-(1→4)-β-D-葡萄吡喃糖基-(1→6)-β-D-葡萄吡喃糖甙及3-0-α-L-鼠李吡喃糖基-(1→2)-α-L-阿拉伯吡喃糖基长春藤皂甙元-28-0-2-L-鼠李吡喃糖基-(1→4)-β-D葡萄吡喃糖基-(1→6)-β-D-葡萄吡喃糖甙[5]。朝鲜白头翁还含有豆甾醇、β-谷甾醇、长春藤皂甙元(Hederagenin)、齐墩果酸(Oleanolic acid)及少量乙酰齐墩果酸[6],还含有长春藤皂甙元-3-0-α-L-鼠李吡喃糖基-(1→2)-α-L-阿拉伯吡喃糖甙及长春藤皂甙元-3-0-α-L鼠李吡喃糖基-(1→2)-[β-D-葡萄吡喃糖基-(1→4)-α-L-阿拉伯吡喃糖甙[5]。

参考文献 [1]中草药有效成分的研究.第1分册.人民卫生出版社,1972∶265 [2]中国药科大学学报 1990;21(5)∶264 [3]化学学报 1990;48∶501 [4]Chin Chem Lett 1991;2(5)∶375 [5]Chem Pharm Bull 1978;26(6)∶1666 [6]药学杂志(日) 1968;88∶1078

。【药理】:❶ 抗菌作用 白头翁鲜汁[1]、煎剂[2]、乙醇提取物[3]等在体外均有明显的抗菌作用,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌为敏感,对痢疾杆菌、枯草杆菌、伤寒杆菌、沙门氏菌等也有显著抑制作用[1~4]。

以本品配伍黄连、黄柏、秦皮而成之白头翁汤为传统治痢名方,体外抑菌试验表明白头翁汤[5~10]及其组成的四药对志贺氏、施氏、福氏及宋内氏等痢疾杆菌均有明显抑制作用,但各组成药间未见有协同或拮抗效果[5,8]。白头翁汤去黄连后仍有一定抑菌作用[7]。另有研究表明白头翁汤四药中抗菌作用以黄连、秦皮为强,黄柏次之,而白头翁弱[11]。

白头翁的抗菌有效成分为原白头翁素及白头翁素(Anemonin),二者均具强烈的抗菌作用,原白头翁素的MIC对大肠杆菌为1.2~3×10-5,金黄色葡萄球菌为1.67×10-5、志贺氏痢疾杆菌为1.67×10-6、结核杆菌为2.5×10-6,其它一些细菌者在1.67~2.5×10-5之间。

白头翁素对白喉杆菌、葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、结核杆菌等的MIC在8×10-5~2×10-6之间[12~24]。白头翁素的抗菌活性还与链霉素有协同作用[15]。

❷ 抗阿米巴原虫作用 曾报告白头翁煎剂及其皂甙于体外均有抗阿米巴原虫作用。在体外实验中,白头翁煎剂于1∶60,皂甙于1∶500时才能减少阿米巴原虫的繁殖,培养液中已出现有圆缩的囊前型。而煎剂于1∶40,皂甙于1∶200浓度时能完全抑制阿米巴原虫的生长。感染大白鼠的治疗实验表明,每日给煎剂1g(生药)/kg或皂甙1g/kg,连续6d均能抑制大白鼠体内阿米巴的生长,而剂量降为0.3g/kg时作用即不明显[16,17]。

❸ 对其它病原体的抑制作用 白头翁对阴道滴虫有明显杀灭作用,曾报告市售7个品种来源的白头翁在体外抗滴虫试验中,仅毛茛科正品白头翁有效,60%乙醇浸膏或水液于5%浓度时5min即可杀灭滴虫,流浸膏对阴道粘膜刺激性很大,但以丙酮、乙醚相继提取所得部分刺激性小,对滴虫仍然有效[18,19]。另报告白头翁粉杀滴虫的MIC为2mg/ml[[18]。

白头翁及白头翁汤对一些皮肤真菌[12,14]、酵母菌、锥虫、白色念珠菌[12,14]等也有抑制作用。白头翁素也有强烈的杀真菌作用[22]。此外,还曾报告白头翁还对小白鼠流感病毒感染有轻度抑制作用,其水浸液能延长感染流感病毒PR8株小鼠的存活时间,肺部损伤也有所减轻[23]。

❹ 其它作用 曾报告白头翁乙醇提取物具有镇静、镇痛作用[24]。

原白头翁素于豚鼠离体支气管、回肠标本及整体试验中均有抗组胺作用[22]。此外,白头翁尚能抑制植物种子发芽[25],其所含皂甙A3有一定抑癌作用,于100μg/ml时对P-388的抑制率为53.7%[26]。

毒性 白头翁煎剂及白头翁皂甙毒性都很低,后者溶血指数仅1∶666[16]。

参考文献 [1]药学通报 1960;8(2)∶57 [2]药学通报 1959;7(10)∶522 [3]植物学报 1953;2(2)∶312 [4]CA 1949;42∶3908e [5]哈尔滨医科大学中西医结合研究论文集 1961;(2)∶7 [6]福建中医药 1960;(7)∶38 [7]广东中医 1959;4(10)∶431 [8]哈尔滨中医 1965;8(3)∶34 [9]中药通报 1957;3(1)∶17 [10]北京医学院学报 1959;(1)∶115 [11]四川中医 1986;(8)∶封3 [12]Medicinal Chemistry.Academic press,1951;1∶228 [13]CA 1944;38∶3417b [14]J Biol Chem 1946;162∶65 [15]CA 1948;42∶4228a [16]武汉医学院学报 1958;(1)∶1 [17]中华医学杂志 1957;(8)∶627 [18]中华妇产科杂志 1958;(4)∶331 [19]中华医学杂志 1952;38(4)∶315 [20]中华皮肤科杂志 1957;(4)∶286 [21]中华医学杂志 1962;(12)∶781 [22]CA 1981;94∶127203q [23]科学通报 1958;(3)∶90 [24]CA 1937;31∶43994 [25]CA 1957;51∶6928b [26]化学学报 1990;48(5)∶501

。【药性】:

性味 苦,寒。

❶ 《本经》:“苦,温。”

❷ 《别录》:“有毒”。

❸ 《药性论》:“甘、苦。有小毒。”

❹ 《本草分经》:“苦,寒。”

❺ 《药性诗歌》:“苦,温。有小毒。”

归经 大肠、胃经。

❶ 《雷公炮制药性解》:“入心、肾二经。”

❷ 《本草经疏》:“入手、足阳明经血分。”

❸ 《长沙药解》:“入足少阳胆、足厥阴肝经。”

❹ 《中药大辞典》:“入大肠、肝、胃经。”

功效 清热,解毒,凉血,止痢。

主治 热毒血痢。

疮疡,温疟,鼻衄,瘰疬,血痔,阴痒,带下,阿米巴痢疾。 ❶ 《本经》:“主温疟狂易寒热,癥瘕积聚,瘿气,逐血止痛,金疮。”

❷ 《别录》:“鼻衄。”

❸ 《药性论》:“止腹痛及赤毒痢,治齿痛,主项下瘤疬。主百骨节痛。”

❹ 《日华子本草》:“治一切风气及暖腰膝,明目,消赘。”

❺ 《伤寒蕴要》:“热毒下痢紫血鲜血者宜之。”

❻ 《本草汇言》:“凉血,消瘀,解湿毒。”

❼ 《本草备要》:“治秃疮,瘰疬,疝瘕,血痔,偏坠,明目,消疣。”

❽ 《纲目拾遗》:“去肠垢,消积滞。”

❾ 《现代实用中药》:“疗咽肿。”

❿ 《内蒙古中草药》:“清热解毒,凉血止痢,消炎退肿。治细菌性痢疾,阿米巴痢疾,鼻衄,痔疮出血,淋巴结结核,疮疡。” ⑾《全国中草药汇编》:“治湿热带下。” ⑿《长白山植物药志》:“治阴道滴虫,热毒疮疡,淋巴结结核。” ⒀《中药新用》:“治疗消化性溃疡,神经性皮炎,崩漏,腮腺炎,瘰疬。”

用法用量 内服:煎汤,9~15g(鲜品15~30g);入丸、散,或浸酒。外用:适量,捣敷或煎水冲洗。

使用注意 虚寒泄痢者忌用。 ❶ 《药性论》:“豚实为使。”

❷ 《日华子本草》:“得酒良。”

❸ 《本草经疏》:“滞下胃虚不思食,及下利完谷不化,泄泻由于虚寒寒湿,而不由于湿毒者忌之。”

❹ 《本草从新》:“血分无热者忌。”

❺ 《实用临证中药指南》:“对于脾虚胃弱和下痢日久,正气已虚者,宜慎用。”

配伍应用 ❶ 配黄连、黄柏,治热毒血痢。

❷ 配川连、木香,治下痢咽痛。

❸ 配陈皮、川连,治挟热痢。

❹ 配艾叶,治冷劳泄痢及妇人产后带下。

❺ 配黄连、酸石榴皮,治小儿热毒下痢。

❻ 配柴胡、半夏,治温疟。

❼ 配当归尾、牡丹皮,治瘰疬。

❽ 配生地榆,治鼻出血,痔疮出血。

方选和验方 ❶ 白头翁汤(《金匮要略》)治热痢下重:白头翁28g,黄连、黄柏、秦皮各42g。

上4味,以水1400ml,煮取400ml,去滓。温服200ml,不愈更服。

❷ 白头翁丸(《圣济总录》)治冷劳泄痢及妇人产后带下:白头翁(去芦头)15g,艾叶60g(微炒)。上2味为末,用米醋200ml,入药一半,先熬或煎,入余药末,和丸梧桐子大。

每服30丸,空腹食前,米饮下。

❸ 白头翁加甘草阿胶汤(《金匮要略》)治产后下利虚极:白头翁、甘草、阿胶各14g,秦皮、黄连、柏皮各42g。上6味以水1400ml,煮取500ml,内胶令消尽。分温3服。

❹ 白头翁散(《圣惠方》)治小儿热毒下痢如鱼脑:白头翁15g,黄连75g(去须,微炒),酸石榴皮30g(微炙,锉)。上件药,捣粗罗为散,每服3g,以水150ml,煎至5分,去滓。不计时候,量儿大小,加减服之。

❺ 《本草汇言》:“治温疟发作,昏迷如死:白头翁30g,柴胡、半夏、黄芩、槟榔各6g,甘草2g。水煎服。

”

❻ 《本草汇言》:“治瘰疬延生,身发寒热:白头翁60g,当归尾、牡丹皮、半夏各30g。炒为末,每服10g,白汤调下。”

❼ 白头翁汤(《春温痢疟三字决》)治红痢:白头翁15g,黄柏9g,黄连9g,麦冬9g。

水煎服。

❽ 加味白头翁汤(《增补评注温病条辨》)治内虚下陷,热痢下重腹痛,脉左小右大者:白头翁9g,秦皮6g,黄连6g,黄柏6g,白芍6g,黄芩9g。

水煎服。

❾ 加味白头翁汤(《重订通俗伤寒论》)治厥阴热痢、赤痢:白头翁9g,生川柏1.5g,子芩6g,鲜贯众15g,小川连2.4g,北秦皮2.4g,白芍9g,鲜茉莉花10朵。水煎服。

❿ 江苏中医杂志1982年(3):“治消化性溃疡:白头翁210g,生黄芪105g,蜂蜜280g,制成糖浆500ml。每次20ml,日服3次。” ⑾白头翁汤加味(新中医 1990;(1))治小便涩滞不利,溺血紫红,尿时痛甚,头昏咽干,心烦寐差,胸闷纳少,腹热胀痛,恶露暗红、稍有臭秽:白头翁、阿胶(烊)各15g,黄连6g,黄柏、蒲黄各12g,秦皮、北杏仁各9g。

⑿白头翁汤(浙江中医杂志 1986;(12))治肺炎:白头翁16g,黄连、黄柏各6g,秦皮9g。

16岁以下减量,水煎服。

加减:风热闭肺,加杏仁、麻黄、鱼腥草、僵蚕、大青叶、生石膏、葶苈子;痰热壅肺,加黄芩、生石膏、生甘草、葶苈子、丹参、白花蛇舌草;热烁营阴,加生地、玄参、北条参、地骨皮、丹参、麦冬、花粉、白花蛇舌草、葶苈子、玉竹;气血两燔加生地、玄参、麦冬、南沙参、柴胡、丹参、白花蛇舌草、芦根;神昏谵语,加紫雪丹。 ⒀胃痛灵(实用中医内科杂志 1988;(3))治消化性溃疡:白头翁30g,生黄连15g,蜂蜜40g。

此为1天量。按比例取白头翁、生黄芪若干,先用清水漂洗5分钟后,取出生药,浸泡在冷水中1昼夜,翌日用文火浓煎2次,去药渣。

将药液沉淀1夜,取上清液再煮沸浓缩。另将蜂蜜煮沸,去浮末,用蜂蜜加入药液中,浓缩成糖浆,分装在500ml盐水瓶中,封口备用。

每次20ml,日服3次,饭前热开水冲服。

单方应用 ❶ 《安徽中草药》:“治鼻出血,痔疮出血:白头翁9g,生地榆12g。水煎服。”

❷ 《安徽中草药》:“治痈疽疔疮初期:白头翁适量,研细末,醋调外敷,干则更换。”

❸ 《嘉山民间土药单方简易疗法》:“治蛲虫病:白头翁根,3岁以下每次6~9g,4~10岁每次9~15g,10~15岁每次15~18g,成人每次30g。加水煎取浓汁,于早晨未进食前服下,每日服1次,连服3~5天,以虫下尽为度。”

❹ 《卫生易简方》:“治外痔肿痛:白头翁草以根捣涂之。”

❺ 《小品方》:“治少小阴 :生白头翁根,不问多少,捣之,随病处以敷之,一宿当作疮,20日愈。

:生白头翁根,不问多少,捣之,随病处以敷之,一宿当作疮,20日愈。

”

❻ 中华医学 1955;(6):“治原虫性痢疾:白头翁根茎15~30g。水煎,每日分3次服,7天为1疗程。病情较重者另用30~50g,煎成100ml药液作保留灌肠,每日1次。治23例,全部治愈。

”

❼ 江苏中医 1966;(2):“治瘰疬溃后,脓水清稀,久不收口:白头翁150g。洗净剪成寸段,用白酒1L浸泡,装坛内密封,隔水煎煮数沸,取出后放地上阴凉处2~3天,然后开坛,捞出白头翁,将酒装瓶密封备用。

早晚食后1小时各服1次,每次饮30~60ml。1~2月为1疗程。

”

食疗 《云南玉溪中药讲义》:“治小儿疳积:白头翁研粉3g,和鸡蛋炖服。”

。【医药家论述】:❶ 李杲:“张仲景治热痢下重,用白头翁汤主之,盖肾欲坚,急食苦以坚之,痢则下焦虚,故以纯苦之剂坚之。男子阴疝偏坠,小儿头秃膻腥,鼻衄无此不效,毒痢有此获功。”

❷ 张山雷《本草正义》:“白头翁味微苦而淡,气清质轻,《本经》虽谓苦温,然以主治温疟狂易,而仲景且以专治热痢下重,则必非温药可知。石顽《本经逢原》改作微寒,盖从阅历中体验得来,其说较为可信。今以通治实热毒火之滞下赤白,日数十次者,颇见奇效。

”

- 张陵是什么意思

- 张陵是什么意思

- 张陵是什么意思

- 张陵是什么意思

- 张隆盛是什么意思

- 张隽轩是什么意思

- 张隽青是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难先是什么意思

- 张难生是什么意思

- 张雁是什么意思

- 张雁是什么意思

- 张雄是什么意思

- 张雄辉是什么意思

- 张雅南是什么意思

- 张雅心是什么意思

- 张雅洁是什么意思

- 张雅清是什么意思

- 张雅琴是什么意思

- 张雅青是什么意思

- 张雨是什么意思

- 张雨是什么意思

- 张雨是什么意思

- 张雨是什么意思

- 张雨是什么意思

- 张雨淼是什么意思

- 张雨滴是什么意思

- 张雨滴是什么意思

- 张雨生是什么意思

- 张雨题画诗卷是什么意思

- 张雪中是什么意思

- 张雪岩是什么意思

- 张雪父是什么意思

- 张雪父是什么意思

- 张雪父是什么意思

- 张雪茵是什么意思

- 张雪茵是什么意思

- 张雪门是什么意思

- 张雪门是什么意思

- 张雪门是什么意思

- 张雪门是什么意思

- 张雪难是什么意思

- 张雪雄是什么意思

- 张雷是什么意思

- 张雷龙剑是什么意思

- 张震是什么意思

- 张震是什么意思

- 张震是什么意思

- 张震是什么意思

- 张震是什么意思

- 张震是什么意思

- 张震东是什么意思

- 张震东是什么意思

- 张震东是什么意思

- 张震复是什么意思