【概况】:

基源 为熊科黑熊属动物黑熊或棕熊属动物棕熊的胆囊。

原动物 黑熊Selenarctos thibetanus G.Cuvier,又名熊(《诗经》),猪熊(《尔雅翼》),狗熊(《广东新语》),黑瞎子、狗驼子、狗熊、月牙熊(《中国药用动物志》),棕熊Ursus arctos L.,又名罴(《诗经》),黄熊(陆玑《诗疏》),豭黑(《尔雅》郭璞注),马熊(《尔雅翼》),人熊(《纲目》)。

历史 熊胆始载于《唐本草》,于熊胆项下提及。《纲目》列于兽部第五十一卷。

颂曰:“形类大豕,而性轻捷,好攀援,上高木,见人则颠倒自投于地。冬蛰入穴,春月乃出。其足名蹯,为八珍之一,古人重之,然肠之难熟。”时珍曰:“熊如大豕而竖目,人足黑色……冬日蛰时不食,饥则舐其掌,故其美其掌,谓之熊蹯。”综上所述皆与今之熊相符。

形态 黑熊体型较大,体长1.5~2m,体重约200kg。头部宽,吻部较短,鼻端裸出。耳朵较长,上面生有长毛,颈部两侧的毛特别长。胸部有一倒人字形的白斑,四肢粗大,前后足均具五趾,前足腕垫宽大,后足跖垫宽大而肥厚。

具爪,爪能弯曲,前爪稍大于后爪。尾短。黑熊胸部的白斑,个体差异较大,黑熊除鼻面部栗棕色,下颌白色,胸部有倒人字形的白斑外,全身均为黑色并带有光泽。

(图见《中国药用动物志》.第1册.263页.图357)

生境与分布 栖息于混交林或阔叶林中,一般居于山上的石洞或大树洞中。分布于中国东北、西南以至华南等地。

棕熊 体型较大,体长在2m左右,体重200~300kg。头阔而圆,吻部较黑熊长,鼻也阔,鼻端裸出,耳朵明显,内部都被有长而柔软的毛。肩部隆起,尾短,四肢粗壮,各具五趾,爪侧扁而弯曲呈暗褐色。

全身为黑棕色。头部灰棕或棕褐色,鼻面部的毛短呈栗棕色,耳朵黑棕色,下颌暗栗棕色。

腹面色淡,四肢色较深为黑褐色。成体胸部无白色斑纹。

(图见《中国药用动物志》.第1册.265页.图359)。棕熊栖息于广阔叶林、针叶林或混交林中。

分布于中国东北、华北、西藏、西南以至华南等地。

。【生药】:

采集 一般于冬季捕捉,捕获后,剖腹取胆,割时先将胆口扎紧,割取后小心剥去胆囊外附著的油脂,用木板夹扁,悬挂在通风处阴干,或置石灰缸中干燥。

不宜晒干或烘干,以防腐臭。药材主产于云南、黑龙江、吉林。

此外,贵州、四川、青海、西藏、新疆、甘肃、湖北、湖南、陕西、福建等地亦产。以云南所产的“云胆”品质最优;黑龙江、吉林所产的“东胆”产量最大。

鉴别

性状 干燥熊胆呈长扁卵形,上部狭细,下部膨大成囊状,长10~20cm,宽5~10cm;表面灰黑色或棕黑色,显光泽,有皱褶,囊皮薄,迎光视之,上部常呈半透明。质坚硬,破断面显纤维性。

囊内藏有干燥胆汁,习称“胆仁”,叶块状、颗粒状、粉末状或稠膏状。有光泽,颜色不一,金黄色透明光亮如琥珀,质松脆,味苦回甜者习称“金胆”或“铜胆”;黑色、质坚而脆或呈稠膏状者,习称“墨胆”或“铁胆”;黄绿色、光亮较差、质亦较脆者,习称“菜花胆”。

气微清香或微腥,入口溶化,味极苦,清凉而不粘牙。

以个大、胆仁金黄色、明亮、味苦回甜者为佳。

理化 取样品粉末0.1g,加入20%NaOH溶液5ml,水浴上加热8小时,放冷后,加浓盐酸调pH至2~3,用乙酸乙酯10ml,分2次萃取,萃取液合并后,水浴上蒸干,残渣加乙酸乙酯5ml溶解,制备成样品液。以胆酸、熊去氧胆酸、鹅去氧胆酸、去氧胆酸为对照品,吸附剂为硅胶G-cMCNa。

展开剂为异辛烷-冰醋酸-乙醚-正丁醇-水(10∶5∶5∶3∶1)上层液,展距15cm。展层后用10%磷钼酸乙醇液显色,105℃加热5分钟,样品液与对照品液在相应位置上有相同颜色的斑点。(图见刘训红等《中药材薄层色谱鉴别》.635页.图547-3)

贮藏 置通风干燥处。

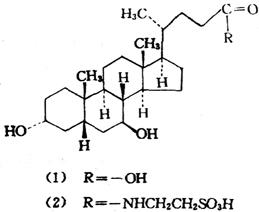

。【化学】:熊胆胆汁中主要含有胆汁酸类成分:胆酸(Cholic acid)、鹅去氧胆酸(Chenodeoxycholic acid)、熊去氧胆酸(Ursodeoxycholic acid)(1)、去氧胆酸(Deoxycholic acid)、牛磺熊去氧胆酸(Tauroursodeoxycholic acid)(2)、牛磺鹅去氧胆酸(Taurochenodeoxycholic acid)、牛磺胆酸(Taurocholic acid);有的胆汁还含微量的牛磺去氧胆酸(Taurodeoxycholic acid)或甘氨熊去氧胆酸。

熊去氧胆酸是熊胆的特有成分,可以作为鉴别药用熊胆的依据;熊胆含有的胆色素类以胆红素为主,另外尚含胆黄素,胆褐素;熊胆中所含氨基酸类是以蛋白质形式存在,经处理后可测出赖氨酸、天冬氨酸、苏氨酸、牛磺酸等4~12种氨基酸;熊胆中尚含胆固醇、脂肪、磷质、无机盐和水等成分。

活熊取胆胆汁中熊去氧胆酸,鹅去氧胆酸均高于药用熊胆中的含量;总氨基酸及必需氨基酸的含量均高于药用熊胆;活熊取胆胆汁中以谷氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、赖氨酸含量多,药用熊胆则以天冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸、苏氨酸含量较高[1,2]。

参考文献 [1] 阴健等.中药现代研究与临床应用(1).学苑出版社,1994∶674 [2] 张豁中等.动物活性成分化学.天津科学技术出版社,1995∶1614

。【药理】:❶ 对中枢神经作用 熊胆150mg/kg ip,对小鼠自发活动有抑制作用,50mg/kg ip,对小鼠有抗电惊厥作用[1]。

熊胆粉与黑熊活引流熊胆50,100mg/kg ig对松节油致热兔均有解热作用[2]。熊胆与引流熊胆3g/kg ig,均可抑制小鼠自发活动,对小鼠水合氯醛催眠均有协同作用,2~3g/kg ig,均可对抗去氧麻黄碱引起的小鼠兴奋作用,2.5g/kg ig,均可对抗戊四唑引起的小鼠惊厥,对酵母致热大鼠也均有解热作用[3]。

❷ 对肠平滑肌的作用,熊胆5×10-5g/ml对离体小鼠小肠收缩有抑制作用,并对抗乙酰胆碱引起的小肠收缩[4]。熊胆与引流熊胆10-4g/ml,对离体小鼠小肠均有松弛作用,并均可对抗乙酰胆碱引起的小肠强直收缩[3]。

熊胆与引流熊胆100,300mg/kg ig,对小鼠肠管墨汁移动试验均表明有抑制肠蠕动作用[2]。

❸ 对血液流变学及血小板粘附功能和血栓形成的影响 引流熊胆150mg/kg ig,连续4d,可明显降低大鼠全血粘度,并使红细胞聚集指数降低;75,150mg/kg ig,对兔颈动静脉旁路中形成血栓有抑制作用;150mg/kg ip,可抑制家兔体外血栓形成,使湿血栓长度缩短,湿重、干重减轻,对小鼠鼠尾出血法,明显延长出血时间;75,150mg/kg ip,对兔血小板粘附功能有抑制作用,降低粘附率[5]。

❹ 降血脂 引流熊胆0.6g/kg ig,连续15d,能明显降低大鼠血清总胆固醇和甘油三酯,增加血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),和降低血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),此外,还能使主动脉脂质含量降低[6]。

❺ 抗炎免疫 熊胆与引流熊胆3.5g/kg ig对醋酸引起的小鼠腹膜毛细血管通透性增加、组胺引起小鼠皮肤毛细血管通透性增加及巴豆油引起小鼠耳肿胀,均有抑制作用[3]。

引流熊胆250,500mg/kg ig,对二甲苯或巴豆油所致小鼠耳壳肿胀、醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性增加、角叉菜胶所致大鼠足肿胀、弗氏完全佐剂所致大鼠关节炎、小鼠棉球肉芽组织增生、小鼠单核巨噬细胞的吞噬功能,均有抑制作用,还能抑制大鼠热烫性足肿胀及减少大鼠炎症部位PGE2的含量[8]。

❻ 抗菌 熊胆1∶10浓度,体外试验对肺炎克雷氏菌、绿脓假单胞菌、卡他奈瑟氏菌、大肠杆菌、肺炎球菌、甲型溶血性链球菌、流感杆菌均有抑菌作用[1]。

熊胆与引流熊胆1∶10浓度,对甲型溶血性链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有抑制作用[3]。

❼ 解毒 熊胆成分熊去氧胆酸钠3mg/只ig,可降低硝酸士的宁对小鼠的毒性,如合用鹅去氧胆酸钠2mg及胆酸钠1mg,则对硝酸士的宁的解毒作用更增强[7]。

毒性 熊胆ip对小鼠的LD50为1165mg/kg,ig的LD50则为8600mg/kg[1]。

参考文献 [1] 中草药 1985;16(2)∶46 [2] 西北药学杂志 1990;5(2)∶1 [3] 中国中药杂志1991;16(12)∶749 [4] 药学杂志(日)1967;87(7)∶801 [5] 中草药 1992;23(8)∶420 [6] 中药药理与临床 1993;9(1)∶32 [7] 药学研究(日)1959;31(6)∶65 [8] 中国药理学通报 1994;10(2)∶143

。【药性】:性味 苦,寒。

❶ 《唐本草》:“味苦,寒。”

❷ 《本草再新》:“味甘,寒。”

❸ 《食疗本草》:“寒。”

归经 入肝、胆、脾、胃经。

❶ 《纲目》:“手少阴、厥阴,足阳明经。”

❷ 《雷公炮制药性解》:“入胆经。”

❸ 《本草求真》:“入心、肝,兼入脾、大肠。”

❹ 《中草药学》:“入心、肝、胃经。”

功效 清热,镇痉,明目,杀虫。

主治 治热黄,暑泻,小儿惊痫,疳疾,蛔虫痛,目翳,喉痹,鼻蚀,疗痔恶疮。 ❶ 《药性论》:“主小儿五疳,杀虫,治恶疮。”

❷ 《唐本草》:“疗时气热盛变为黄疸,暑月久利,疳 心痛。

心痛。

”

❸ 《日华子本草》:“治疳疮,耳鼻疮,及诸疳疾。”

❹ 《医学入门》:“点眼去翳开盲。除恶疮、痔瘘。”

❺ 《纲目》:“退热,清心,平肝,明目去翳,杀蛔、蛲虫。”

❻ 《本草述》:“治喉痹。”

❼ 《本草求原》:“治蓄血,血淋。”

❽ 《随息居饮食谱》:“治疗疽。”

❾ 《食疗本草》:“主时气盛热,疳 ,小儿惊痫。

,小儿惊痫。

”

❿ 《中草药学》:“清心,平肝,杀虫。主治:惊悸,小儿惊风。湿热黄胆,久痢。肠寄生虫。

目赤翳障,痔疮。” ⑾《全国中草药汇编》:“清热,解毒,明目,止痉。主治小儿热盛惊风,癫痫,抽搐,黄疸;外用治痈肿。

”

用法用量 内服:入丸、散,0.15~0.3g。

外用:研末调敷或点眼。

使用注意 ❶ 《药性论》:“恶防己、地黄。”

❷ 《本经逢原》:“凡实热之证,用之咸宜,苟涉虚象,便当严禁。”

方选和验方 ❶ 熊胆膏(《证治准绳》)治急疳:熊胆(研)32g,蚺蛇胆(为末)、芦荟(研)、牛黄(研)各0.3g,冰片(研)、麝香(研)各3g。

为细末,用水100ml搅和匀,瓷器盛隔水慢火熬成膏,每服1豆大,薄荷煎汤化服,兼涂患处。

❷ 熊胆麝香丸(《小儿卫生总微论方》)治小儿一切疳疾,心腹虚胀,爱食泥土,四肢壮热:熊胆(研)3g,麝香(研)1.5g,壁宫(去头、足、尾,面裹煨熟,研)1枚,黄连(去须,取末)3g。上同研极细,以蟾酥和丸,黍米大。每服5丸,米汤送下。

量大小加减,无时。

❸ 熊胆丸(《小儿卫生总微论方》)治疳羸瘦:熊胆、使君子仁各等份。

研细,放入瓷器中,蒸熔,宿蒸饼,就丸麻子大。米饮送20丸,无时。

❹ 熊胆丸(《齐东野语》)治目赤障翳:熊胆少许。

化开,入冰片1~2片,铜器点之。

或泪痒,加生姜粉些须。

❺ 《圣惠方》:“治小儿奶疳黄瘦,体热心烦:熊胆0.3g,青黛15g,蟾酥15g,黄连末15g,牛黄0.3g。上药,都研如粉,以猪胆汁和丸,如绿豆大。每服以粥饮下5丸,日3服,量儿大小,加减服之。”

❻ 梅花点舌丹(《外科全生集》)治疗毒恶疮,无名肿毒,红肿痈疖,乳娥,咽喉肿痛:熊胆、冰片、雄黄、硼砂、血竭、葶苈子、沉香、乳香、没药各3g,珍珠9g,牛黄、麝香、蟾酥(人乳化)、朱砂各6g。为细末,药汁为丸,绿豆大,金箔为衣。

每服1丸,以葱白打碎,陈酒送服;或用醋化开外敷。

❼ 熊胆凉散(《外科活人定本》)治赤面疯初起,正面之上红肿而浮起:熊胆、儿茶、乳香、冰片、牛黄、雄黄。为细末,用井华水煎黄连、黄柏,取汁调药末,搽患处。

❽ 《食疗本草》:“治小儿惊癎瘛疭:熊胆2大豆许,和乳汁及竹沥服。并得去心中涎。”

❾ 《摄生众妙方》:“治风虫牙痛:熊胆9g,片脑1.2g。上为末,用猪胆汁调搽患处。”

❿ 熊胆痔疮膏(《中国药物大全》)治疮痛痒,肛门破裂,红肿流水:熊胆、麝香、珍珠母、炉甘石(煅)制成软膏,每盒50g,外用适量,涂擦患处。

⑾清凉眼药膏(《中国药物大全》)治结膜炎、睑缘炎、沙眼、麦粒肿:熊胆。冰片,薄荷脑,西瓜霜、硼砂、炉甘石(煅)制成软膏,每支3g,外用,用玻璃棒挑取少许,点入眼睑内,1日2~3次。 ⑿《广西动物药》:“治黄疸:熊胆汁0.5g,郁金10g,姜黄10g,茵陈蒿15g,水煎服。” ⒀《动物药验方集成》:“治产褥热:熊胆0.3g,分2次吞服,另用紫草、秦艽、地锦草适量水煎送下。” ⒁《动物药验方集成》:“治白内障:熊胆0.5g,黄连5g,冰片1.5g,加冷开水25g调匀,贮在瓶内备用。常点患处(孕妇慎用)。” ⒂熊胆抑咳散(新中医1987;(2))治百日咳痉咳期:熊胆、朱砂、姜半夏、桔红、川贝母、冬花各6g,先将朱砂、熊胆用乳钵研细取出,再研另4味为末,然后将6味药末和匀,装瓶备用,1~2岁每服0.3~0.5g,2~4岁每服0.5~1.5g,日服3次,饭后开水送服。 ⒃胆龙散(陕西中医1990;(7))治小儿支气管哮喘:熊胆5g,地龙10g,龙葵20g,葶苈子15g,浙贝母、蟾蜍炭各12g(活蟾蜍,去头,黄泥外包,火烧为炭),炙麻黄8g,甘草5g。以上各药均研细,2~4岁4g,5~7岁8g,8~15岁12g,1日3次,白开水送服,1~2周为1疗程,一般以1疗程为度。 ⒄痫风散(江苏中医杂志1981;(2))治癫痫:熊胆、白矾、牛黄各6g,炙蜈蚣、炙僵蚕、朱砂各10g,炙全蝎、制半夏、马宝、橄榄、郁金各18g,生大黄30g。共研细末,混匀为1料,平时日服1次,发作时日服2次,每次6g,轻者半料,重者1~3料。

单方应用 ❶ 《千金方》:“治五痔十年不瘥:涂熊胆,取瘥止。”

❷ 《圣惠方》:“治小儿疳疮蚀鼻:熊胆0.15g。以汤化,调涂于鼻中。”

❸ 《外台秘要》:“治蛔心痛:熊胆如大豆,和水服。”

❹ 《圣惠方》:“治耳鸣耳聋:熊胆0.3g,鼠脂2枚(12月收者),以水和,旋取如绿豆大,滴入耳中,日1~2度。”

❺ 《中国民间小单方》:“治虫积胸痛,症见阵痛,面黄白斑驳,呕吐不食:熊胆0.3g,将熊胆水吞服。”

❻ 《食物中药与便方》:“治胃痛:熊胆5g,冰片1g,研和装入胶囊每粒0.3g,每次服2~3粒,1日2~3次。”

❼ 《中国药用动物志》:“治胆囊炎:熊胆每日0.2~0.4g,分2次吞服。”

缪希雍《本草经疏》:“熊胆气味与象胆同,其所主亦相似。”“凡胆皆极苦寒,而能走肝、胆二经,泻有余之热。小儿疳积,多致目内生翳障者,以肝、脾二脏邪热壅滞,则二脏之气血日虚、闭塞日甚故也。

用此泻肝、胆、脾家之热,则内邪清而外障去矣。如不因疳证而目生翳障,及痘后蒙闭者,多因肝、肾两虚,宜滋阴、养血、清热为急,诸胆皆不得用。

”

- (一)粮食综示区是什么意思

- (一) 粮食计划收购是什么意思

- (一)粮食购销是什么意思

- (一) 粮食购销体制是什么意思

- (一) 粮食购销体制改革是什么意思

- (一)粮食购销体制改革是什么意思

- (一)粮食运输是什么意思

- (一)紫胶是什么意思

- (一)繁育体系是什么意思

- (一)纠正“一平二调”是什么意思

- (一)纠正“左”倾错误是什么意思

- (一) 纠正一平二调,进行经济退赔是什么意思

- (一) 红壤是什么意思

- (一)红壤是什么意思

- (一)纤维植物是什么意思

- (一)纯收入增长历程是什么意思

- (一) 纯收入水平是什么意思

- (一)纯收入水平是什么意思

- (一)纯收入水平及变化是什么意思

- (一)纳入社会发展总体规划是什么意思

- (一)组建创业是什么意思

- (一)组建领导机构是什么意思

- (一)组成方式是什么意思

- (一)组织上的群众性、管理上的民主性得到增强是什么意思

- (一)组织培养是什么意思

- (一)组织实施是什么意思

- (一)组织建设是什么意思

- (一) 组织形式与地区分布是什么意思

- (一)组织形式与地区分布是什么意思

- (一) 组织机构是什么意思

- (一)组织机构是什么意思

- (一)组织管理是什么意思

- (一) 组织设置是什么意思

- (一)组织起来的教育是什么意思

- (一) 组织领导是什么意思

- (一)经济发展步伐加快是什么意思

- (一) 经济发展水平是什么意思

- (一)经济总量是什么意思

- (一) 经济总量不断扩大是什么意思

- (一) 经济总量快速增长是什么意思

- (一)经济恢复和“一五”时期是什么意思

- (一) 经济恢复时期是什么意思

- (一)经济恢复时期是什么意思

- (一)经济政策被否定是什么意思

- (一)经济效益是什么意思

- (一)经济效益显著是什么意思

- (一) 经济昆虫是什么意思

- (一) 经济水平低是什么意思

- (一)经济滑坡阶段的农村经济收支是什么意思

- (一)经营形式是什么意思

- (一)经营方式是什么意思

- (一)经营状况是什么意思

- (一)结构调整的速度快于全国是什么意思

- (一)绘画_绘画术语是什么意思

- (一)绝大多数贫困人口的温饱问题得到稳定解决是什么意思

- (一) 统一思想是什么意思

- (一)统一思想认识是什么意思

- (一)统一经营的收入变化是什么意思

- (一)统一规划,综合治理是什么意思

- (一)统一认识是搞好农业综合开发的前提是什么意思