【概况】:

异名 甜瓠 (《唐本草》),瓠匏(《滇南本草》),葫芦瓜(《本草求原》),葫芦(《饮片新参》),葫芦瓢(《中草药学》)。

(《唐本草》),瓠匏(《滇南本草》),葫芦瓜(《本草求原》),葫芦(《饮片新参》),葫芦瓢(《中草药学》)。

基源 为葫芦科葫芦属植物瓠瓜的果实。葫芦属全世界约6种;中国栽培1种及3变种,皆可入药。

原植物 瓠瓜Lagenaria siceraria(Molina)Standl.var.depressa(Ser.)Hara

历史 葫芦中国古代最早的书籍《诗经》即有记载。《诗·幽风·七月》:“八月断壶。”毛传:“壶、匏也”。壶卢始载于《日华子本草》,释名瓠瓜、匏瓜。李时珍曰:“壶、器也。卢,饭器也。此物名象其形,又可为酒饭之器,因以名之。俗作葫芦者,非矣。……其圆者曰匏,亦曰瓢,因其可以浮水如泡,如漂也。凡 属皆得称瓜,故曰瓠瓜,匏瓜。

属皆得称瓜,故曰瓠瓜,匏瓜。

古人壶、瓠、匏三名,皆可通称,初无分别,……而后世以长如越瓜首尾如一者为为瓠、音护,瓠之一头有腹长柄者为悬瓠,无柄而圆大形扁者为匏、匏之有短柄大腹者为壶、壶之有细腰者为蒲芦、各分各色,同异于古,以今参详、其形状虽各有不同、而苗叶皮子性味则一。”从上所述,壶卢、匏与今人瓠瓜相符。

形态 一年生攀援草本。茎幼时被粘质长柔毛。

卷须纤细,2歧、有微柔毛。叶柄长16~20cm,被毛,顶端有2腺体;叶片卵状心形,长宽均10~35cm,不裂或3~5裂,具5~7掌状脉,边缘有不规则齿,基部心形,两面被微柔毛。

花雌雄同株,均单生;雄花花梗、花萼、花冠均被微柔毛,萼筒漏斗状,长约2cm,裂片披针形,花冠黄色,裂片长圆状倒卵形,长3~4cm,宽2~3cm,顶端微凹,5脉,雄蕊3,药室折曲;雌花子房密生粘质长柔毛。瓠果扁球形、直径约30cm,熟后果皮木质。

种子倒卵形,白色。

花果期6~10月。(图见《中草药学》.下册.1096页.图868)

生境与分布 中国各地栽培。世界热带到温带地区也广泛栽培。

。【化学】:

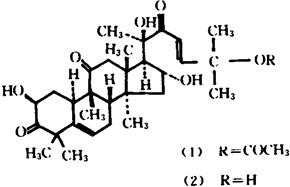

含有葫芦素(Cucurbitacin)类成分:葫芦素B(Cucurbitacin B)[1](1)和葫芦素D(Cucurbitacin D)[2](2),其中葫芦素B具有很强的细胞毒性,对人体口腔癌细胞有抑制作用[1]。

又含亚麻酸、油酸、棕榈酸等脂肪酸类[3],抗坏血酸、β-胡萝卜素等维生素类[4、5],三甘油化合物、氨基酸、蛋白质、多糖、香豆酸(m-Coumaric acid)、石碳酸和矿物质等[6、7、8]。另外,还含有NDF(Neutral depergent fiber)[9],主要由纤维素和木质素组成。

参考文献 [1] Varasarn Paesachasarthara 1981;8(1):5 [2] Shokuhin Eisei Kenkyu 1983;33(4):385 [3] Trans Bose Res Inst(Calcutta)1984;47(2):111 [4] Pak J Sci Res 1980;32(1-2):86 [5] Food Chem 1988;27(4):245 [6] Plant Foods Hum Nutr 1984;34(2):81 [7] Curr Trends Life Sci 1982;9:147 [8] Indian Phytopathol 1977;30(2):237 [9] Nutr Rep Int 1982;26(6):1053。【药理】:

❶ 抗肝炎作用 本品所含的葫芦素B对四氯化碳急性中毒的大鼠,有明显降低谷丙转氨酶的作用,病理可见对肝细胞的疏松变性、坏死及空泡也有治疗作用。

对实验性大鼠慢性肝损伤的防治实验中,葫芦素B能明显增加肝糖元蓄积以及阻止肝细胞脂肪变性和明显抑制肝纤维增生的作用。

❷ 抗肿瘤作用 体内实验对S180有抑制作用,0.25~0.5mg/kg的葫芦素B对生长的抑制率为21~55%;对患Ca Ehrlish瘤的动物有延长生存作用,0.25~0.5mg/kg的葫芦素B的延命率为30~38%。体外试验表明葫芦素B对人体鼻咽癌(KB)细胞和HeLa细胞有细胞毒活性,其ED50均为0.005μg/ml。

毒性 葫芦素B小鼠1次ig的LD50为14.0±3.0mg/kg,1次sc为1.0±0.07mg/kg;大鼠sc连续6d为2.2土0.3mg/kg。

参考文献 植物药有效成分手册.人民卫生出版社,1986∶269。【药性】:

性味 甘、淡,平。

❶ 《滇南本草》:“寒,甘、淡。”

❷ 《本草品汇精要》:“甘,平。”

❸ 《随息居饮食谱》:“甘,凉。”

归经 入肺、脾、肾经。 ❶ 《本草求真》:“入心、胃、大小肠,兼入肺。”

❷ 《本草再新》:“入脾、肾二经。”

功效 利水,通淋。

主治 水肿,腹胀,黄疸,淋病。

❶ 陶弘景:“利水道。”

❷ 《饮膳正要》:“主消水肿,益气。”

❸ 《滇南本草》:“利水道,通淋,除心肺烦热。”

❹ 《本草再新》:“利水。治腹胀,黄疸。”

❺ 《陆川本草》:“润肺。治肺躁咳嗽。

”

用法用量 内服:煎汤,15~30g;或煅存性研末。

使用注意 中寒者忌服。。【临床应用】:

方选和验方 ❶ 《四川中药志》:“治热淋,小便短赤:葫芦壳30g,金钱草12g,石韦12g,薏苡根12g。水煎服。”

❷ 《四川中药志》:“治湿热黄疸:葫芦壳30g,金钱草15g,满天星15g,刺黄芩15g,蔊菜(干油菜)15g。水煎服。”

❸ 《四川中药志》:“治口舌生疮,心热烦躁:葫芦壳30g,水蜡烛根12g,水灯心12g。水煎服。”

单方应用 《四川中药志》:“治水肿腹胀:葫芦壳60g,水煎服。”

- 符禺山是什么意思

- 符离是什么意思

- 符离之战是什么意思

- 符竹因(女)是什么意思

- 符竹庭是什么意思

- 符竹庭是什么意思

- 符竹庭是什么意思

- 符竹庭是什么意思

- 符竹(竹使符)是什么意思

- 符箓是什么意思

- 符箓是什么意思

- 符箓派是什么意思

- 符箓派是什么意思

- 符箓衣是什么意思

- 符罗飞是什么意思

- 符罗飞是什么意思

- 符罗飞是什么意思

- 符罗飞是什么意思

- 符罗飞画集是什么意思

- 符翕是什么意思

- 符艾相争是什么意思

- 符节是什么意思

- 符节是什么意思

- 符节是什么意思

- 符节令是什么意思

- 符节文是什么意思

- 符节说是什么意思

- 符融幅巾是什么意思

- 符观是什么意思

- 符言是什么意思

- 符跃兰是什么意思

- 符运珍是什么意思

- 符金锭是什么意思

- 符镇是什么意思

- 符镇南是什么意思

- 符镇南是什么意思

- 符镇法是什么意思

- 符阿德是什么意思

- 符阿德是什么意思

- 符雄是什么意思

- 符韦血案是什么意思

- 符鼎升是什么意思

- 笨是什么意思

- 笨 傻 蠢 愚 愚笨 愚蠢 笨拙 钝 笨钝 蠢笨是什么意思

- 笨人王老大是什么意思

- 笨嘴拙舌是什么意思

- 笨拙是什么意思

- 笨拙 聪明是什么意思

- 笨拙儿童是什么意思

- 笨拙妈妈是什么意思

- 笨蛋是什么意思

- 笨重是什么意思

- 笨重 轻巧是什么意思

- 笨鸟儿先飞是什么意思

- 笨鸟先飞是什么意思

- 笨鸟先飞是什么意思

- 笪朝枢是什么意思

- 笪移今是什么意思

- 笪移今是什么意思

- 笪远钰是什么意思