(三)水资源

水资源主要靠地表水。地下水储量小(仅0.88亿立方米),并因深埋和污染而无开采价值。地表水多年平均径流深为404毫米,变幅在360—450毫米之间,多年平均降水量为45.64亿立方米。境内产水17.18亿立方米,过境水87.97亿立方米,地表径流总量达105.15亿立方米,人均616立方米,亩均745立方米,分别为全省平均指标的19.7%和23.7%。径流靠降水补给,径流与降水时空分布基本一致,径流深由西北向东部减少。全市岷江、沱江两大水系、9个流域(越溪河、茫溪河、沙溪河、旭水河、威远河、釜溪河、长滩河、镇溪河及沱江部分干流)中,釜溪河是唯一流经市城区和主要工业区的河流,水质污染比较严重。

市区水力资源多数发源于荣、威穹窿构造低山区,源近流短,拦蓄地表径流能力弱。在岷、沱两大水系152条溪流(5公里长的79条、10公里以上的73条)中,水能理论蕴藏量为14.51万千瓦,可开发利用5.863万千瓦,目前已开发利用21处,仅0.334万千瓦,占可开发利用的5.69%。绝大部分水能资源集中在富顺县境内127公里长的沱江河段,天然落差40.4米,可利用落差34米,理论蕴藏量为11.31万千瓦,可开发量4.6万千瓦,已规划4个梯级电站,已建成黄葛浩电站1个。

新中国成立后,自贡市对水资源的开发利用十分重视,开发利用较好。目前已建成各类水利工程33 258处,其中水库361座、石河堰1 293座、山平塘30 740口、提灌站822处,各类蓄引提工程容积为5.19亿立方米,占年产水量的33.5%,占全市地表径流的32.7%,有效水量4.44亿立方米,占25.8%。不计工业和生活用水,平均每亩耕地的有效容积为157立方米,低于全省177立方米的水平。由于不少水利工程不配套,有效灌面仅占43.6%,保灌面积仅占28.69%,旱涝保收灌面仅占25%。水资源的特点是本地水少,过境水多,用水量大,污染大,系分于工程少的贫水市。按现有水量计,如遇中等干旱时,农业约缺水0.47亿立方米,遇大旱时缺水2.36亿立方米。且农业用水高峰期又正值年降雨低峰期和春旱期,故水已成为制约农业持续发展的主要因素。

(三)水资源

境内塘库密布,江河纵横,水域面积6.43万公顷,占幅员面积的5.2%。除长江横贯东西外,还有沱江、赤水河、永宁河、九曲溪、龙溪河、大漕河等大小河流分布其间,流域面积在50平方公里以上的河流达76条,径流量(不含客水)为66.5亿立方米。水能理论蕴藏量62.36万千瓦,可开发量有25.2万千瓦,现已开发的仅占1/5,兴办小水电潜力很大。雨量充沛,多数地区年均降雨量在1 000毫米以上,每年平均河川径流深543毫米。河流天然水质属碳酸盐钙型软水,适合生活及工农业生产用水要求。浅层地下水大部分属重碳酸钙和重碳酸镁型软水,水质良好,有待大力开发利用。

(三)水资源

境内产水量不富裕,地下水贫乏,水能不丰富,水资源分布不均,时程变化大,但水质较好,开发潜力大。

水量、水质、水能地域分布:境内多年平均地表径流量约117.61亿立方米,加上河道、沟渠引入的28.58亿立方米,地表总径流量约149.19亿立方米,其中市境产水量占80.5%,江河补给占18.7%,从市外引入占0.8%。绵阳地下水总资源量年均24.95亿立方米,年均可开采量5.9亿立方米。地下水及江河水质基本良好,除个别河段出现污染外,绝大部分符合人畜饮用、农业灌溉、工业用水的标准。水能资源理论蕴藏量为293.28万千瓦,可开发量138.3万千瓦,占47.3%,人均300瓦,低于全国390瓦、全省900瓦的水平,年可发电70.5亿千瓦小时。水资源的地域分布是:西北多、东南少。西北部的平武、北川两县地表径流量70.26亿立方米/年,占全市的59.7%,人均、亩产占有分别为2.17和1万立方米;东南部地表径流量仅占全市的40.3%,人均、亩产占有均为1 000立方米左右。水能资源,西北山区可开发量95.72万千瓦,占全市的69.2%,而东南部可供开发量仅为山区两县的1/3。这种差异分布,一方面导致了人少、地少的两个山区县水资源、水能富裕,而人多地多的东南部6个县(市、区)水源缺乏、电力紧张。另一方面,也为绵阳集中开发小水电创造了较好的条件。

全市各类工程年提供水量为12.68亿立方米,其中开采地下水0.82亿立方米,水资源利用率为10.8%。在总用水量中,农业用水占89.1%,工业用水占5%,城乡生活用水占3.8%,牲畜用水占2%,其它用水占0.6%。全市人均用水少,年仅27.3立方米,且工农业用水的有效利用率也很低,农业仅为30%-50%,工业重复利用率平均不到10%,这就决定了绵阳水资源可利用的潜力和水能开发潜力较大。

(三)水资源

遂宁市多年平均径流深215毫米,年地表径流量为11.39亿立方米,外来江河客水288.9亿立方米,人民渠还从外境年引入0.2亿立方米,地下水储量2.2亿立方米,年可采量1.33亿立方米。水能资源理论蕴藏量54.24万千瓦,可开发量15.76万千瓦,到1990年开发量已达5.8万千瓦,占36.80%。

(三)水资源

遂宁市降水量为盆地的较少区域,陆地蒸发量在盆地中最大,属全省径流低值区,年径流总量土地亩均约160立方米,耕地亩均310多立方米,人均接近300立方米,远低于全省一般水平。

(三)水资源

1.水量分布及水质。内江水资源由地表水和地下水两部分构成,共计137.19亿立方米。其中,地表水134.24亿立方米,包括当地地表径流39.545亿立方米,江河外来过境水90.595亿立方米,工程引用外来水4.1亿立方米;地下水2.95亿立方米。

地表径流主要由降雨产生,其区域分布为:沱江东部丘陵区多年平均径流深274.7毫米,沱江西部径流深308.7毫米,沱江西部低山区径流深413.1毫米。全市多年平均径流深297.6毫米,仅为全省多年平均径流深533.8毫米的55.8%,是省内径流低值区。

内江地处四川盆地腹部丘陵区,河谷发育,江水条件较好,地下水分布广、埋藏浅、水质好,但储量少,属省内贫水区之一。地下水可开采量2.95亿立方米。

总的看来,区内水资源质量受地质矿化、工业“三废”、耕作、生活排污等多方面因素的影响,不同存在形式的水资源其水质差异很大。区内地下水除极少数因田间耕作措施不当而受污染外,绝大多数符合国家规定的饮水标准。矿化度在5克/升以下的达总储量的97.1%,均可作灌溉用水。工程蓄水除个别小型水库、塘堰受农药、生活污水污染外,大多数水质较好,作灌溉用水不成问题,但不宜作饮用水。由于沱江平均每天接纳各类废水在100万吨以上,所以污染很严重,氟化物、耗氧物、氨、氮等含量都比较高。据在枯水期测定,有机物综合评价符合国家一、二级水质标准的河段只占总评价河段的41.9%,其中属水质良好的河段仅占1.8%。市内小河流除工矿集中区有一定污染外,其余绝大多数水质良好,饮、灌皆宜。

2.水能资源及分布。全市水能资源理论蕴藏量50.13万千瓦,其中有开发价值的(可开发量)17.41万千瓦,占理论蕴藏量的34.72%。水能资源主要分布在沱江干流内江段和集水面积在100平方公里以上的37条支流上。此外,新中国成立后陆续兴建的20座大中型水库和部分小(Ⅰ)型水库拦蓄水量,集中落差,形成了一定的水能资源。在全市已拥有水能资源理论蕴藏量中,沱江干流41.2万千瓦,占82.2%,可开发16个梯级电站,装机74台,可开发14.1万千瓦,占全市可开发量的81%;各主要支流理论蕴藏量8.9万千瓦,占17.8%,可建小水电站129处,装机227台,可开发3.31万千瓦,占可开发量的19%。

3.水资源开发利用评价。水利开发,全市目前基本已形成以蓄为主,蓄引提结合;以小型为主,大中小结合;以灌溉为主,防洪、发电与综合经营相结合的水利工程体系。至1990年底,已建成各类水利工程68 149处,蓄引提总水量约218 443万立方米,有效灌溉面积近22.96万公顷。

水能开发,始于50年代后期。通过几十年的发展,以水电为主的水能开发利用从无到有,从小到大。至1990年,全市共建成中小电站近100处,装机180台、4万多千瓦。其中沱江水能开发较慢,仅开发利用3万千瓦左右,占可开发量的比重不足20%。

水产开发,大规模始于80年代初期。水产开发形式主要是利用水面养殖鱼、虾、鳝、龟、鳖等水产品。目前,全市通过网箱集约化养殖、塘堰池自然或人工放养、流水养殖等方式,养殖各类水产生物20多种,在各区、县都有分布。

(三)水资源

水域面积14.02万公顷,占全省水域面积的14.70%。多年平均降水1 263毫米,年径流深702.6毫米,年径流量(地区内年产水量)为207.23亿立方米,人均2 552立方米,比全省低13.84%,接近全国水平。在长江流径地区的5县1市,有极丰富的过境水可以利用。除长江干流外,流域面积在500平方公里以上的河流有澎溪河、大宁河、仁河、汤溪河等12条。全区已利用水资源79 690万立方米,占正常年水量的3.8%。工程有效水量68 749万立方米,耕地亩均94.3立方米。

(三)水资源

全区水资源由当地大气降水、外来过境水和地下水三部分组成。大气降水受大气环流影响,虽然年际变化不大,但月、季差异十分明显。地下水主要由当地径流补充,外来过境水约超过当地径流量的20倍。全区多年平均降水量1 413.46毫米,平均径流深595.54毫米;常年产水5.6113亿立方米,加上区外入境河流(不含长江、乌江)的来水量5.68亿立方米,全区水资源总量为4 029.31亿立方米,人均占有11.1925万立方米。据化验,全区多数水资源质量好,为工农业生产和人畜提供了理想用水。

(三)水资源

达县地区由降雨产生的径流量,多年平均为173亿立方米(其中地下水13.17亿立方米),境外降雨来水76.71亿立方米。其分布北多、南少,东多、西少,夏秋多、冬春少,汛期5—10月占年降水量的70%—92.5%;年际变化大,最多年和最少年差6倍以上。地表水除任河、大洪河外,均属嘉陵江水系,流域面积在1 000平方公里以上的干流有15条,河流大多由东北流向西南,汇入渠江出境。

达县地区水质污染不太严重,总的状况是巴河好于州河,北部好于南部,汛期好于枯水期,城镇附近河段和小河流污染严重。水能资源蕴藏量为168.53万千瓦,多集中于15条干流上,可开发量为65万千瓦。

达县地区水资源人均拥有量为1 700立方米,远低于全省、全国水平;水能资源每平方公里蕴藏量为56千瓦,也低于全省水平。

(三)水资源

1. 水量及特点。全区降雨丰富,水资源得天独厚。由于河流切割较深,地下水主要从河川排泄,地面径流基本包括了地下水,水资源总量主要是地面水。全区多年平均年降水量214.2亿立方米,平均降水深1 404毫米,其中青衣江流域降水量159.1亿立方米,降水深1 576毫米;大渡河流域降水量51.6亿立方米,降水深1 044毫米;岷江流域降水量3.5亿立方米,降水深1 342毫米。降雨时空分布极不平衡,北部青衣江流域各县(市)处于峨眉山暴雨区,是全省著名的四大暴雨区之一。降雨分布趋势大致是由北向南递增,海拔3 000米以下随高程增加而增大。南部2县属大渡河干热河谷少雨区, 降雨分布趋势是由西到东、由南向北递减。降水的年际变化不大,变差系数0.1—0.2。年内分配则极不均匀,多集中在6—9月,占全年的70%以上;12—2月仅占4%以下。

全区多年平均径流总量182.9亿立方米,平均径流深1 199毫米,平均每平方公里产水量120万立方米。其中青衣江流域径流量136.8亿立方米,径流深1 350毫米;大渡河流域径流量43.7亿立方米,径流深884毫米;岷江流域径流量2.4亿立方米,径流深889毫米。地面径流空间分布规律和降水分布规律大体一致,一般南部小于北部,南部则西南高于东北、山地高于河谷;北部则由南向北、由西向东递减。径流年际变化幅度也不大,变差系数0.14—0.30;年内分配的不均匀性较降雨为小,汛期6—9月径流量占全年的56%—65%,春季3—5月占13%—18%,枯期12—2月占7.4%—11.9%。总的来看,径流量年际及洪枯变化的幅度在全省内是较小的。

2. 水质。全区河流大多源出林区、草地,流途天然植被良好,使得区内供生产生活及畜用的地表水水质较优。青衣江、大渡河为一级水质,各项排污量均大大低于标准值,其主要特点是含沙量低,水体交换大,有毒物质含量低,悬浮物质少,水质较稳定。如青衣江各实测点断面各种监测参数的平均值为pH8.3,总硬度3.6,COD1.8,氨氮0.2,亚硝酸盐氮0.008,硝酸盐氮0.59,挥发性酚0.0,六价铬0.0,铅0.001,锌0.003,铜0.0,镉0.009,均未超过国家标准。池、塘、库水面多数检测参数值也均符合渔业用水水质标准。但近年来随着生产、生活范围的扩大,污染源逐渐增多,局部河段和部分河流水污染也呈加重之势。

3.水电资源。雅安地区径流丰,落差大,水力资源是其重要经济开发优势之一。境内水力资源理论蕴藏量1 108万千瓦,占全省总量的7.4%,平均每平方公里723千瓦,为全省平均数的2.71倍,为全国平均数的18.3倍;可开发量858万千瓦,占全省总量的9.4%,主要分布在大渡河、青衣江干流及其一级支流上,可装机上万千瓦的河流44条,可建电站330处,其中大型电站6座、可装机513万千瓦,中型电站35座、可装机207万千瓦,小型电站319座、可装机138万千瓦。截止1991年底已开发装机容量31.46万千瓦(其中部属电站12万千瓦,地方及企业自办电站19.46万千瓦),占可开发装机总容量的3.66%,发电量13.5亿千瓦小时。

雅安地区不仅水力资源丰富,而且开发条件优越。

❶干流及主要支流均有修建调蓄水库的地形地质条件,具有淹没损失小、梯级效益大的优点;

❷水力资源以中小型见长,是成片建设中型水电站群的理想基地,具有建设周期短、投资较少、见效快的特点;

❸规划电站多为低坝引水的中高水头电站,工程一般较简易,不乏当地材料,主要支流皆通公路,无灌溉、漂木、航运等矛盾,工程造价相对较低;

❹青衣江流域呈扇形,电站点分布相对集中,易形成区域性辐射型骨干电网,且距负荷中心近(距成都120公里、眉山90公里、德阳170公里),向外送电便捷。

“七五”以来,该地区水力资源开采步伐较快,1986—1991年新建成装机容量9.61万千瓦,相当于以往历年地方和企业建成数的97.6%。已有荥经、天全、芦山、宝兴、石棉5县,在全国第一批实现了农村初级电气化县标准;1991年,雅安、名山、汉源3县(市)经国务院批准,列为全国第二批电气化县,计划于1994年达标;全区规划于1995年成为全国第一个实现农村初级电气化标准的地区。

(三)水资源

水分是重要的农业气候资源之一。它和光、热资源的匹配,决定了一个地方气候条件的优劣和农业生产潜力的高低。在光、热条件适宜的情况下,水分条件是否适宜,对农作物生长发育、产量高低、品质优劣等都有着重要的影响。农谚道:“有收无收在于水”,说明了水对农业的重要性。大气降水是陆地上水资源的根本来源,降水量的多少及其时空分布,往往决定某一区域的干湿程度,从而直接或间接影响农业供水状况,制约着农业生产的发展。

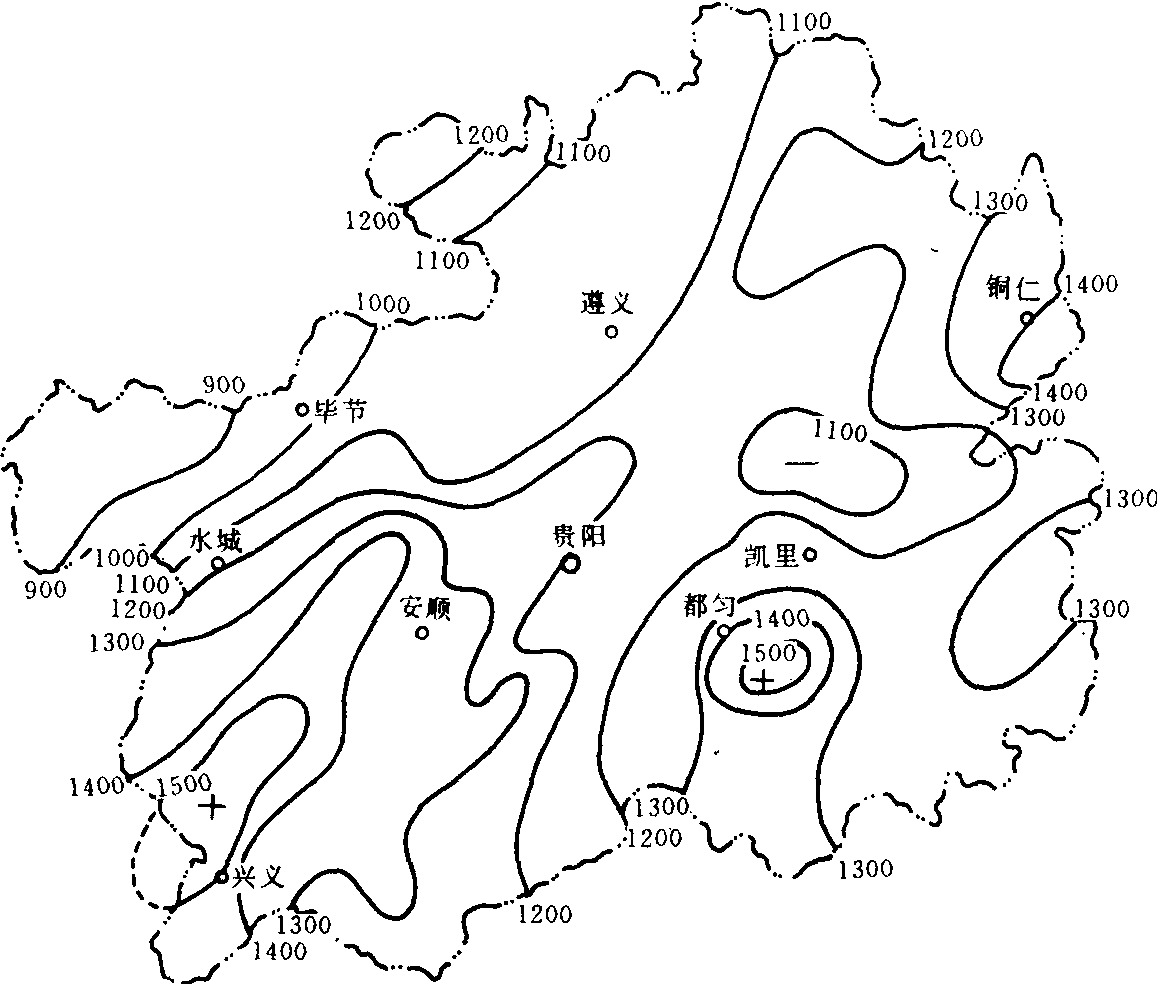

1. 年降水量的地区分布。贵州属亚热带季风气候,离海洋直接距离不到500公里,水气来源比较丰富,年降水量多在1 100—1 300毫米之间,虽不及广东、广西等省区,但比华北平原多将近1倍,而且年降水量的相对变率较小,在10%—15%之间,是全国年降水量变化最稳定的地区之一。年降水量的地域分布趋势呈南部多北部少,东部多西部少(图1-1-4)。省内有两个多雨中心,一个在南、北盘江上游的六枝、普安、晴隆、兴义一带; 另一个在都柳江上游的丹寨、都匀一带,年降水量均在1 400毫米以上。其中晴隆为1607.8毫米,为全省之冠。武陵山东南面的松桃、铜仁、江口是贵州的次多雨区,年降水量在1 300毫米以上。少雨区大致从道真、正安、桐梓向西南延伸至毕节、赫章、威宁各县以及𣲘阳河上游的施秉、镇远一带,年降水量在900—1 100毫米,其中以赫章为最少,只有854.1毫米。

2. 降水量的季、月变化。由于受季风气候及地形、地势的影响,导致省内各地降水量在时空分配上变化较大和不均匀。夏季(6—8月)盛行海洋气团,降水最多,各地都在400—600毫米之间,约占年降水量的47%,其区域分布由东北向西南递增。东部地区夏季降水变率大,达到40%—50%,常发生大面积干旱。春季(3—5月)降水量仅次于夏季,此时海洋暖湿气流开始涌进,降水量逐渐增多,大部分地区在250—350毫米之间,占年降水量的26%。东部多西部少,铜仁、锦屏达450毫米以上,而威宁仅有162毫米。秋季(9—11月)降水量居第三,大部分地区在250毫米左右,占年降水量的21%。冬季(12—2月)降水量最少,大部分地区在50—100毫米之间,仅占年降水量的5%。

图1-1-4 贵州省年降水量分布图(单位: mm)

降水量的各月变化是冬季各月最少,月降水量为15—30毫米,东部边缘地区可达40—50毫米,西部威宁只有10毫米左右。入春之后降水量逐渐增多,4月,开始从东向西先后进入雨季,大部分地区月降水量增至80—150毫米。西部地区雨季较迟,月降水量为50—70毫米,加上此期温度较高,多偏南大风,蒸发量大,常受春旱威胁。5月,东部和南部一些地区的降水量增加到160—220毫米,但在西部边缘地区降水量仍较少,在150毫米以下,赫章、威宁在120毫米以下。6月,全省各地降水量普遍增至180—280毫米,西部地区在160毫米以上,是降水量最多的月份。7、8月,西部和南部降水丰富,各月降水量多在180—240毫米之间,但东部和北部地区降水量显著减少,多在110—160毫米之间,而且时间分配不均,常发生伏旱。9月以后大部分地区降水量显著减少,至11月各地降水量均降至60毫米以下,又进入冬季少雨季节。

3. 降水保证率。降水保证率是指降水量在一定数值以上(或以下)所发生机会的总和,即累积频率。它表示超过某一界限降水量出现的可靠程度,是用来评价水分资源的保证程度。农业生产对降水保证率的要求为80%。贵州各地80%保证率的年降水量,除西部地区少于900毫米外,大部分地区在900—1 100毫米,兴义、都匀等地可达1 300毫米以上。

目前贵州的耕作制度多是一年两熟制,即小麦(油菜)—水稻(玉米)两熟。据研究,农作物需要降水量的低限为: 水稻700毫米,玉米450毫米,小麦、油菜400毫米左右。按秋收作物全生育期为4—9月,夏收作物为10—5月统计,贵州4—9月降水量80%的保证率,除北部遵义、桐梓、东部镇远及西部威宁等地不足700毫米,其余各地都在700—900毫米,基本能满足秋收作物对降水的要求。但省之东部夏季降水变率大,有半数以上的年份发生20—30天连续性干旱,影响作物的生育和产量。10—5月降水量80%的保证率多在400—550毫米,能满足夏收作物对降水的需求。而西部地区却在400毫米以下,常发生春旱,10年有8年降水量不能满足小麦拔节—抽穗期和水稻、玉米播栽期的要求。

4. 降水日数。降水日数即日降水≥0.1毫米的天数,反映一个地方的湿润状况。降水日数多,则比较湿润,相反则比较干燥。贵州大部分地区平均年降水日数为160—200天,西北部多,东南部少,最多的大方县有221天,最少的罗甸也有153天。各月降水日数,绝大部分县都有10—20天,故有“天无三日晴”之说。就全国来说,贵州降水日数之多,仅次于川西和台湾省东部。降水日数的季节分布,以冬季各月最少,多在10—15天之间; 5、6月份为最多,大部分地区为18—20天。

(三)水资源

本州雨量充沛,河流众多,水资源丰富。河长≥10公里的干支流有343条,总长8 252公里,平均河网密度为27. 2公里/百平方公里。全州多年平均年径流量191亿立方米(包括地下径流量约26亿立方米),年人均占有水量5 170立方米,耕地每公顷均占有水量103 650立方米,高于全国人均占有水量约2 500立方米、耕地每公顷均占有水量约1 500立方米的水量指标。本州农田有效灌溉面积达9. 29万公顷,占稻田面积的66.78%,其中,保证灌溉面积7.85万公顷,占稻田面积的56.41%。水力发电理论蕴藏量209.74万千瓦,可开发量约125.10万千瓦,占理论蕴藏量的59.6%,现已开发6万多千瓦,仅占可开发量的5%左右,丰富的水资源尚待开发利用。

(三)水资源

本州属珠江水系,南、北盘江和红水河环抱全境,有大小支流100多条,其中,大于或等于10公里长的河流78条,径流量大于或等于0.1秒立方米的河流72条。年平均水资源总量约为94.2亿立方米,平均每平方公里产水量56.08万立方米。地表水资源占全省的9.1%,按人口计算相当于全国人均值的1.62倍。若加上过境容水量(335.6亿立方米)和地下水(22.9亿立方米),黔西南则是丰水区,不仅能保证农、林、牧业的发展,且适合布局大耗水量工业。但水资源时空分布不均,碳酸岩类广布,岩溶地貌发育,地形落差大,往往是“水在谷底流,高处用水愁”。

本州是我国水能“富矿”区之一。全州水能理论蕴藏量为331.55万千瓦(界河以半数计为291.7万千瓦),占全省的17%,单位面积的水能蕴藏量比全省高1倍。可开发的水能资源为261万千瓦,年发电量137亿千瓦小时,占全省的20.7%。由于水能资源丰富,开发条件好,接近负荷中心,已被列为全国水电重点开发区。目前,州内共建小水电站75座,总装机3.4万千瓦,占州内河流可开发水能资源37.5万千瓦的9%,年发电量6 569万千瓦小时,占可开发量的3.6%。在省际界河上,已建成的大型水电站鲁布格电站,装机60万千瓦,年发电量28.2亿千瓦小时;即将建成的国家重点工程天生桥二级电站总装机132万千瓦,年发电量52.5亿千瓦小时;正在兴建的天生桥一级电站,总装机120万千瓦,年发电量49.2亿千瓦小时;规划中的盘江桥电站,装机百万千瓦。

- 阿凡提的故事是什么意思

- 阿凡提的故事是什么意思

- 阿凡提的故事是什么意思

- 阿凡提的故事是什么意思

- 阿凡提的故事是什么意思

- 阿凡提的笑话是什么意思

- 阿凡提的笑话是什么意思

- 阿凡提的笑话和故事是什么意思

- 阿凡提的笑话和故事是什么意思

- 阿切尔是什么意思

- 阿切尔,托是什么意思

- 阿列什是什么意思

- 阿列什是什么意思

- 阿列什科夫斯基是什么意思

- 阿列什科夫斯基是什么意思

- 阿列克塞是什么意思

- 阿列克塞一世(科穆宁)是什么意思

- 阿列克塞三世(英格勒斯)是什么意思

- 阿列克塞二世(科穆宁)是什么意思

- 阿列克塞四世(英格勒斯)是什么意思

- 阿列克塞,舍是什么意思

- 阿列克山德鲁是什么意思

- 阿列克萨尼扬是什么意思

- 阿列克西斯是什么意思

- 阿列克谢·米哈伊洛维奇是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克谢耶夫是什么意思

- 阿列克赛·米海伊洛维奇法典是什么意思

- 阿列克赛耶夫是什么意思

- 阿列克赛耶夫是什么意思

- 阿列克辛是什么意思

- 阿列克辛是什么意思

- 阿列克辛是什么意思

- 阿列塔是什么意思

- 阿列塔是什么意思

- 阿列塔,R.A.是什么意思

- 阿列尔主义是什么意思

- 阿列必利是什么意思

- 阿列氟烷是什么意思

- 阿列纽斯是什么意思

- 阿列苯多是什么意思

- 阿列酮是什么意思

- 阿利·穆斯塔法是什么意思

- 阿利·苏阿维·埃芬迪是什么意思

- 阿利亚是什么意思

- 阿利亚内洛是什么意思

- 阿利亚比耶夫是什么意思

- 阿利伽运动是什么意思