麦积山石窟

我国著名石窟之一。位于甘肃天水东南麦积山。开凿于北魏宣武帝景明三年,隋、唐、五代、宋、明、清各代均有增建。现尚存龛窟和摩崖雕刻一百九十四处,各种造像七千多尊。因山石不宜雕刻,故造像多为泥塑。其中重要龛窟有位处东崖的涅槃窟、千佛廊、散花楼上七佛阁、牛儿堂、中七佛阁以及西崖的魏代晚期三大窟。石窟艺术风格清新秀丽,富有生活气息。尚存部分壁画,可看出古代中原画风的面目。

座落於甘肅天水縣東南秦嶺山脈西端。因懸崖峭壁有如農村積麥之狀,故稱。後秦時始開窟造像,自隋唐以後,歷代續有開鑿或重修。今存龕窟與摩崖雕刻一百九十四處,大小佛像七千餘尊,壁畫一百一十七平方丈。麥積山原爲一完整山體,後因地震,分爲東西兩處,有棧道相通。東崖最高窟爲牛兒堂,西崖最高窟爲天王洞。散花樓(又稱千佛閣)爲麥積山最大洞窟。參閱乾隆《直隸秦州新志·山川》、乾隆《大清一統志·秦州·山川》。

麦积山石窟

我国佛教石窟建筑之一。在甘肃天水县东南约30公里处的麦积山。山高一百四十二米,以形似麦积垛而得名。始建于十六国后秦时期(384—417),初名无忧寺,后称石岩寺。历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明清各代,均有扩建。现存洞窟一百九十四个,皆布于距山基20—30米至70—80米的崖壁上。内藏各种泥塑、石雕造像七千二百余尊,壁画一千三百多平方米,北朝崖阁建筑七座。其中尤以泥塑造像以其造作精细、风格清新、形像优美著称于世。这些文物是研究我国古代泥塑、石雕、壁画、建筑以及宗教等历史发展的珍贵实物资料。解放后建立了麦积山文物保管所。被列为全国重点文物保护单位。

麦积山石窟

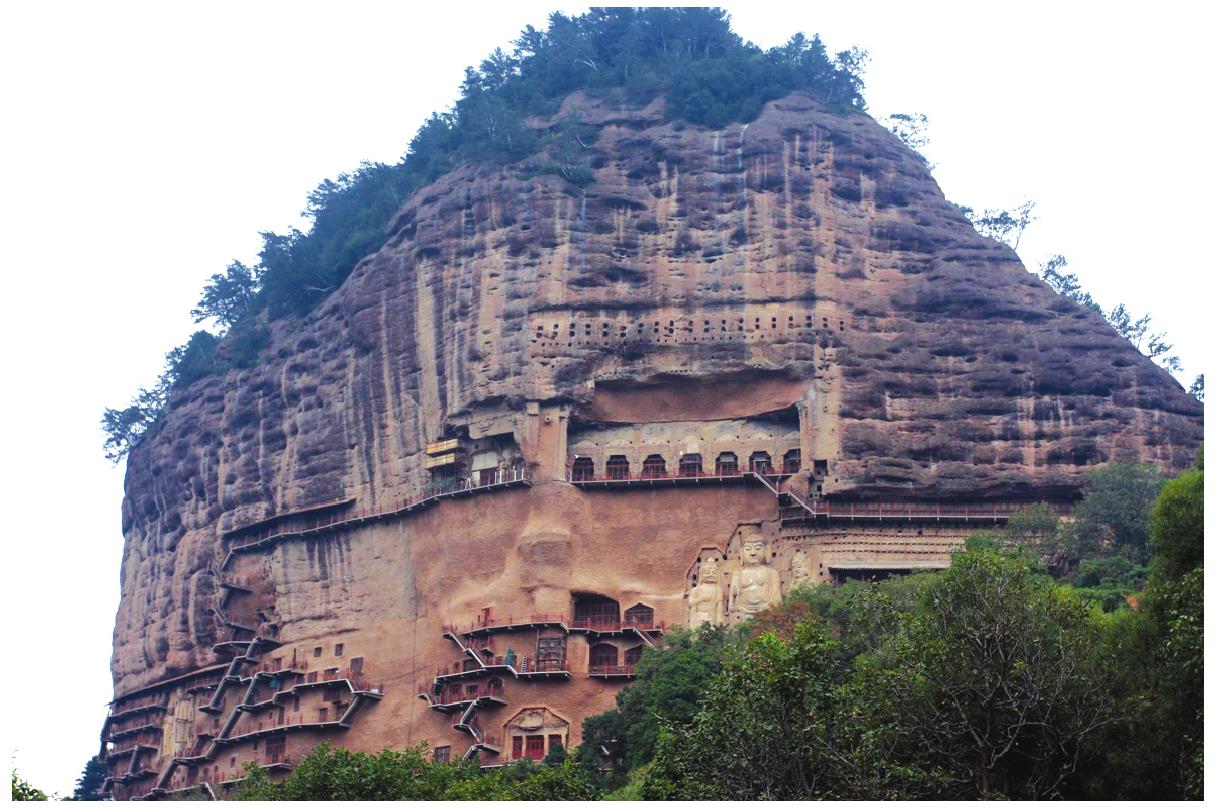

中国的佛教石窟。位于甘肃省天水市东南45km。有石窟194个,泥塑3519身,石雕19身,碑刻千佛3600余身,造像合计7200余身,1300 m2壁画。始建于十六国后秦姚兴时期(394~416)。北魏(386~534)、西魏(535~556)、北周(557~581)是石窟建筑开凿盛兴时期。其中北魏有一洞窟是麦积山唯一有记载的洞窟,为宣武帝景明3年(502)。麦积山石窟的泥塑数量为中国岩窟之冠。分东西两部分。现存洞窟194个,东崖54个,西崖140个,石窟崖面长200 m,高约100 m。各窟之间连接靠栈道,全长800余m,336间,离地最高处70 m。石窟中较为典型的是4号窟,又称七佛阁。属崖阁式巨型洞窟。窟宽31.7 m,高15 m,进深13 m。窟洞上檐为单檐庑殿顶,窟前设8根六角形仿木石柱,形成柱廊。柱下设覆盆式莲花形柱础,柱端设大斗。窟后设龛,呈方形,盝顶为四坡式,顶中置莲花。除崖阁式巨型洞窟外,还有方形平顶窟、马蹄形穹隆顶窟、方形四角攒尖窟等几种窟形。窟内还有7座北朝“崖阁”,为研究中国古代建筑艺术的重要资料。此外,513年至581年北周庾信撰“秦州天水郡麦积佛龛铭”等碑刻,具有史料价值。全国重点文物保护单位。

麦积山石窟

石窟寺。在今甘肃天水市东南45公里的天水县麦积乡南侧。麦积山,“如民间麦积之状,故有此名” (《玉堂闲话》)。山高142米,海拔1740余米。后秦始在此山开窟造像,历经西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明增建或修缮,成就今日之规模。其中以北魏、西魏和北周窟龛为多。特别是北魏,达到开窟造像的高峰。魏文帝皇后乙弗氏奉敕自尽,在麦积山凿龛而葬,北周大都督李允信为亡父做功德,建造七佛阁,于此可见一斑。石窟分布在山峰南面高20至80余米的崖壁上。唐开元间地震,山崖劈作东、西两部分。现存窟龛194个,东崖54个,西崖140个。最初洞窟平拱敞口,近于天然洞穴。北魏晚期至北周,则凿成殿宇楼阁式,多为人字坡顶、四面坡顶、平顶,也有覆斗顶、穹庐顶等。洞窟间有栈道相连,今已用钢筋水泥重修。现存大小造像7200余身,因砂砾岩不能雕刻,除极少数为石雕外,全系泥塑,有圆塑、影塑等多种。题材以佛、菩萨、弟子、天王、力士等为主。塑像高者达16米,小者仅10厘米,多数与真人相仿。佛的庄穆、菩萨的慈祥、弟子的虔诚、天王的威武、力士的暴烈,无不形神毕肖。塑像展示的是神的世界,却往往是世俗化的,富有生活情趣。塑像是民族化的,富有时代特色,在中国美术史上占有重要地位。我国雕刻家刘开渠称它是“我国历代的一个大雕塑馆”。现存壁画1000多平方米,那些奔驰的骏马、翱翔的仙鹤等,无不充满活力。该石窟早有诗文描述。北周庾信的《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》、唐代杜甫的《山寺》、五代王仁裕的《题麦积山天堂》、宋代李师中的《麦积山》等,即是其中的一部分。1961年公布为全国重点文物保护单位。

麦积山石窟

石窟寺。在今甘肃天水市东南45公里的天水县麦积乡南侧。麦积山,“如民间麦积之状,故有此名” (《玉堂闲话》)。山高142米,海拔1740余米。后秦始在此山开窟造像,历经西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明增建或修缮,成就今日之规模。其中以北魏、西魏和北周窟龛为多。特别是北魏,达到开窟造像的高峰。魏文帝皇后乙弗氏奉敕自尽,在麦积山凿龛而葬,北周大都督李允信为亡父做功德,建造七佛阁,于此可见一斑。石窟分布在山峰南面高20至80余米的崖壁上。唐开元间地震,山崖劈作东、西两部分。现存窟龛194个,东崖54个,西崖140个。最初洞窟平拱敞口,近于天然洞穴。北魏晚期至北周,则凿成殿宇楼阁式,多为人字坡顶、四面坡顶、平顶,也有覆斗顶、穹庐顶等。洞窟间有栈道相连,今已用钢筋水泥重修。现存大小造像7200余身,因砂砾岩不能雕刻,除极少数为石雕外,全系泥塑,有圆塑、影塑等多种。题材以佛、菩萨、弟子、天王、力士等为主。塑像高者达16米,小者仅10厘米,多数与真人相仿。佛的庄穆、菩萨的慈祥、弟子的虔诚、天王的威武、力士的暴烈,无不形神毕肖。塑像展示的是神的世界,却往往是世俗化的,富有生活情趣。塑像是民族化的,富有时代特色,在中国美术史上占有重要地位。我国雕刻家刘开渠称它是“我国历代的一个大雕塑馆”。现存壁画1000多平方米,那些奔驰的骏马、翱翔的仙鹤等,无不充满活力。该石窟早有诗文描述。北周庾信的《秦州天水郡麦积崖佛龛铭并序》、唐代杜甫的《山寺》、五代王仁裕的《题麦积山天堂》、宋代李师中的《麦积山》等,即是其中的一部分。1961年公布为全国重点文物保护单位。

麦积山石窟

位于甘肃省天水市东南45公里的麦积山,是我国四大石窟之一。始建于后秦(公元384——417年),高处洞窟下距地面六、七十米,栈道多达十余层。现有北魏、西魏、北周、隋、唐五代及宋、元、明、清各代洞窟194个,7200多身造像,1300多平方米壁画。因地震影响,使窟群分成东、西崖两部分,其中西崖时代较早,东崖时代稍晚,但规模较大。由于麦积山的砂砾岩比较酥松,不宜直接于岩石上雕刻,故造像多为泥塑,故有“东方雕塑馆”之称。以艺术成就而言,北朝的最著称于世。北魏前期雕塑有两种风格,一种体态健壮、雄厚,一种形体修长,薄衣透体,风格中有西域造像的影响,以第74窟、78窟为代表。北魏后期造像增多,其中代表性洞窟有石佛洞、天堂洞、121窟、123窟、127窟、165窟。这个时期因受南朝士大夫文化艺术的影响,加之统治者进一步推行汉化政策,出现了秀骨清像形雕塑。人物体形修长,面容消瘦清秀,着褒衣博带式服装。作品洋溢着浓郁的民族特征。西魏时期的造像仍继承魏晋以来的特点,并从现实生活中吸取营养,技法更趋精湛,人物形象俊美,作品更加亲切动人。北周洞窟数量较多,并开凿了一定规模宏伟的大窟,造像题材以七佛为主,风格敦厚、简练,面形渐趋丰满,腹部较突出。七佛阁(第4窟,俗称“散花楼”)距地面高约80米,窟前为八柱七间的殿堂式崖阁,柱内是高大的前廊,廊顶雕有平棋藻井,是北周规模最大的一窟。至隋唐时代,石窟造像数量大不如前,造像手法朴实、造型敦厚,形体和服饰更趋于写实化。唐、宋、明各代的造像,多是在前代造像基础上重塑、补塑或改塑的。麦积山石窟形制为方形,平顶,前壁开门,两侧开龛的房屋建筑为崖阁式,龛窟间以凌空栈道相连。在细雨霏霏的季节,山间云雾缭绕,形成所谓“麦积烟雨”的妙景,成为天水的“八景”之一。麦积山石窟为全国重点文物保护单位。

麦积山石窟

位于天水市东南45公里的北道区麦积乡南侧。麦积山石窟是中国四大石窟之一,地处麦积山国家重点风景名胜区之内。1961年3月,国务院公布该处石窟为全国重点文物保护单位。此地一峰突起,如农家麦垛之状,石窟分布在山峰峦南面的悬崖峭壁上。始凿于384-417年(十六国后秦时期),大兴于北魏,西魏再修崖阁,北周李允信造七佛阁,隋开皇仁寿年间塑摩崖大佛,后经各代不断开凿修建,洞窟连山,连珠叠翠,蔚为壮观,遂成为中国著名的大型石窟群之一。现存194个窟龛,7000多泥塑、石刻,1300平方米的壁画。

麦积山石窟共分东、西两部分。东崖有窟54个,以散花楼上七佛阁最为精美宏伟,体现了宋时艺术的精华。西崖有窟140个,其中的天堂洞是最高的。洞内全是魏时的大型石刻,每尊佛像都有几吨重。由于麦积山的岩石是酥松的沙砾岩,不宜在岩石上雕刻,所以,麦积山的佛像多采用泥塑。这里的泥塑,坚如陶瓷,油光发亮,颇为世人所称道。在中国的几大石窟群中,惟有麦积山一处,汇集众多隋代以前的精美作品,而且完全不受自然条件限制,纯用泥塑。

单位:麦积山石窟文物管理所

电话:86-938-2816024

265 麦积山石窟

在甘肃天水市东南。麦积山又称麦积崖,因山形如麦垛而得名。石窟始建于后秦,后历代不断开凿重修。现存洞窟194个,泥塑,石雕像7000余身,壁画1300多平方米。形态多姿,情趣生动。有“塑像艺术馆”之称。从尚存部分壁画中可见古代中原画风。此地冬暖夏凉,云雾缭绕,麦积烟雨为天水胜景。

麦积山石窟

位于甘肃天水县东南45公里处,秦岭山脉西端。因其外形“望之团团,如民间麦积之状,故有此名。”(五代佚名《玉堂佳话》)现存洞窟194个,泥塑像、石雕像7千余尊,壁画1千3百多平方米。据今存115窟张元伯造麦积石室一区并发愿文墨迹,此处造像始于北魏宣武帝景明三年(502年)九月,但从造像风格看,应始于十六国时期。大致可分三期,一期自前秦至北魏孝文帝太和改制前(约384—394年),艺术手法及形象特点接近云冈昙曜五窟。二期自太和年间至北魏亡国(约495—534年),形象面形普遍变长,五官缩小,表情作微笑状。三期自北周至隋统一(约557—581年),此期窟龛普遍变大,形象摆脱秀骨清相形,代之以敦厚壮实的崭新风格。麦积山石窟造像充分发挥泥塑的长处,塑绘结合,线面结合,手法洗炼,变化丰富。

麦积山石窟

位于甘肃天水市东南四十五公里的麦积山上。山高一百四十二米,形如堆积的麦秸,故名。始建于后秦(384~417年),以后各代均有修建。现有石窟二百多个,其中东岩窟洞五十四个,西岩窟洞一百四十个,窟内有自公元四世纪末到十九世纪初的各派泥塑、石雕七千多件,壁画一千多平方米。因山石不宜雕刻,故造像多为泥塑,大部分为北朝时期的作品,风格清新秀丽,富有生活气息。石窟形状,有如汉代宫殿,有似唐、宋楼阁,廊端有室,室后有龛。窟内还有七座北朝的 “崖阁”。

麦积山石窟

麦积山石窟

全国重点文物保护单位。麦积山风景名胜区的主体部分。是丝绸之路上的佛教圣地,我国四大石窟之一。原为一完整山体,唐开元二十二年(734),地震使崖面中部断裂崩落,分成东西两崖,中有栈道相连。在两崖绝壁上,分布着大小194个洞窟(东崖54个,西崖140个)。保存有大小泥塑、石刻造像7200多身,壁画1300多平方米,北朝崖阁8座。山顶现存一舍利塔,高9.4米。石窟创建于后秦,大兴于北魏,历代均有开凿,已有1500多年历史。北周庾信《秦州天水郡麦积崖佛龛铭序》云:“麦积崖者,乃陇底之名山,河西之灵岳。”可见声名早著。石窟大都开凿在距山基20—30米乃至70—80米高的悬崖峭壁上,五代王仁裕《玉堂闲话》:“其青云之半,峭壁之间,镌石成佛,万龛千窟,虽自人力,疑是神功。”东崖以涅槃窟、千佛廊、七佛阁等最为精美。七佛阁是北周保定、天和年间秦州大都督李允信为其亡父营造的。面阔31米,进深11米,高16米,窟内有塑像75躯,体态丰腴端庄,面容和蔼慈祥,富有浓厚的隋唐艺术特征。千佛廊长32米,有258尊石胎泥塑神像。西崖最精美的是万佛堂、天堂洞等。麦积山石窟的形制为我国民族建筑传统形式,方形、平顶。前壁开门,两侧开龛的房屋建筑为崖阁式。因山体是比较酥松的砂砾岩,不宜雕刻,故大都采用泥塑,手法有高浮塑、圆塑、粘贴塑、壁塑四种,有的是石胎泥塑,技艺精湛,有“东方雕塑馆”之称。唐代杜甫《山寺》诗,即为游麦积山瑞应寺时所作。五代王仁裕,明冯维讷,清王宽、吴西川等,皆有游赏之作。

麦积山石窟

位于甘肃天水市东南约30公里的山中。中国著名的四大石窟群之一。始凿于后秦,后经不断开凿、重修。现存洞窟194个,其中东崖54个,西崖140个,洞内泥塑、石雕约7200尊,壁画1000多平方米。泥塑风格清新秀丽,富有生活气息,壁画大部分剥落。中华人民共和国成立后建有麦积山文物保管所。参见“考古学”中的“麦积山石窟”。

麦积山石窟

中国北方地区佛教石窟寺。位于甘肃天水市东南45公里处的麦积山。始建于4世纪末5世纪初,经历代至隋相继开凿,唐、宋、明代重塑、补塑或改塑。现存洞窟194个,造像7000余尊,壁画1000多平方米。造像多为敷彩泥塑,石雕较少。风格清秀,富有生活气息。参见“旅游学”中的“麦积山石窟”。

麦积山石窟

位于甘肃天水县城东南约30公里处。山形从远看,上突下缩,如巨大的麦垛,故有此名。石窟始凿于十六国时的后秦时期,距今已近1600年的历史。以后各朝诸代,不断开凿、重修,今有洞窟194个,洞内有泥塑、石雕7200多尊,壁画1000多平方米。泥塑风格清新秀丽,富有生活气息。麦积山石窟是我国著名的四大石窟群之一,有很高的艺术价值,我国著名雕塑家刘开渠曾说:“如果可以说敦煌是一个历代壁画大画馆,那么麦积山是我国历代的一个大雕塑馆了”。

麦积山石窟

北魏至明代石窟寺。全国重点文物保护单位。位于麦积区麦积镇南侧山峰南面的悬崖峭壁上。始凿于十六国后秦时期,大兴于北魏,西魏再修崖阁,北周李允信造七佛阁,隋开皇仁寿年间塑摩崖大佛,后经各代不断开凿修建,遂成为我国著名的大型石窟群之一。唐开元二十二年(734 年),因地震使崖面中间部分塌毁,整个窟群便分为东崖和西崖两部分。现有洞窟 194 个,造像 7000 令尊,壁画 1300 多平方米。尤以南北朝等早期作品之多和雕塑艺术精湛居全国之首而著称于世。与周边景点组成麦积山景区,为国务院首批公布的全国 44 个重点风景名胜区之一。洞窟多凿于 20~80 米高的垂直崖面上,有崖阁、山楼、走廊、摩崖窟、摩崖浅龛等,层层相叠,上下错落。洞窟之间以凌空栈道相通连,工程奇险浩大。麦积山由于石质疏松,不宜于精雕细凿,主要以泥塑著称于世。泥塑有高浮塑、圆塑、粘贴塑、彩塑 4 种。题材有佛、菩萨、弟子、天王、力士等。各种塑像栩栩如生,表情逼真,喜、怒、哀、乐、虔诚、天真、慈祥等,表现得淋漓尽致,极富生活情趣,塑像多采用“以形写神”和“形神兼备”的传统手法,上彩不重彩,或者直接用塑泥表现质感。洞窟内自后秦至清代作品几乎都有,均保持着各自的时代特色,系统地反映了我国泥塑艺术的发展、演变过程。除泥塑之外,还有少量石刻造像和造像碑,构图紧凑、线条流畅,富于质感。该石窟以其 1500 多年的历史,绝世仅有的泥塑,与敦煌莫高窟、大同云冈石窟和洛阳龙门石窟,并称为我国四大石窟,被誉为“东方雕塑馆”,古丝绸之路上的佛教圣地。

麦积山石窟

麦积山石窟

位于天水市北道区麦积乡。此地一峰突起, “如民间麦积之状,故有此名”。“麦积烟雨”,为秦州八景之首。后秦始在此山开龛造像,历经西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、元、明、清各代不断增建,遂成今日之规模。其中以北魏达到开窟造像的高峰。现存洞窟194个,造像7 200余身,壁画1 300多平方米。分布在山峰南面20至80余米高处的崖壁上。因唐开元年间强烈地震,崖面中部塌毁,窟群分为东、西崖两部分。东崖现存洞窟54个,西崖140个。洞窟形制有人字坡顶、覆斗顶、平顶、穹庐顶等。因砂砾岩石质疏松,不宜雕凿,故以泥塑著称,有高浮雕、圆塑、粘贴塑、影塑四种手法。题材有佛、菩萨、弟子、天王、力士和供养人等。佛的庄严、菩萨的慈详、弟子的虔诚、天王的威武、力士的刚猛,表现得淋漓尽致。塑像最高者达16米,小者仅10厘米,均形神具现。东崖涅槃窟凿于北魏晚期,窟前四根粗短的石柱,柱头浮雕莲瓣,柱顶不用斗拱,代之以浮雕火焰宝珠,构思巧妙出奇。千佛廊长32米,分两层整齐排列258尊石胎泥塑造像,神情各异,栩栩如生。西崖万佛堂是麦积山石窟现存造像最多和内容最丰富的洞窟,计有泥塑27身,影塑3 400余身,造像碑18块及宋、元、明三代游人题记多处。天堂洞是西崖最高的洞窟, 《玉堂闲话》云:“至此则万中无一人敢登者。于此下顾,群山皆如蛄蝼”。窟内全为大型石刻造像,正壁右侧画有 “八王争舍利”,攻战场面清晰可见。窟龛之间全由架在崖面上的凌空栈道相连,《太平广记》载:“其青云之半,峭壁之间,镌石成佛,万龛千室,虽自人力,疑是神功。”北周瘐信、唐杜甫、五代王仁裕、宋李师中等,皆有诗文颂赞。麦积山石窟,以其雕塑艺术享誉海内外,被称为“东方雕塑馆”。1953年成立麦积山文物保管所, 1961年公布为全国重点文物保护单位。

麦积山石窟

中国西北地区佛教石窟寺。位于甘肃省天水市东南45千米的麦积山。现存窟龛194个,其中西崖140窟时代较早;东崖54窟多时代较晚。石窟始凿年代不详,一般认为始凿于4世纪末5世纪初。现存最早的洞窟似不早于5世纪,主要是唐代以前的遗存。造像主要是敷彩泥塑,少量是石雕,总计约7000多躯,是中国保存泥塑法像数量较多的石窟之一。中华人民共和国成立后重新发现这群石窟,并成立了文物保管所进行勘察,维护。

北魏以前 包括第七十窟、第七十四窟、第七十八窟和第一百六十五等窟,平面为横长方形或方形,平顶或券顶。造像题材主要是三世佛、胁侍菩萨和思维菩萨。佛面相雄健、直鼻大眼、小嘴薄唇。菩萨上身袒裸,下着长裙,披帛绕臂下垂。塑像、壁画多为后代妆銮重绘。1965年在第七十八窟坛座侧壁剥离出底层壁画,画像两旁各有1方榜题,书写供养者籍贯、姓名,其中有“仇池镇”字样。此镇建于北魏太平真君七年(446年),证明此窟不早于446年。

北魏时期 数量最多。洞窟形制除沿用早期外,新出现马蹄形穹窿顶和套斗形藻井顶等形制。造像题材除三世佛外,还出现1佛、2弟子、2菩萨或1佛、2弟子、2菩萨、2力士等新的组合。此外还有彩塑的七佛、立佛、十大弟子和供养人像等。壁画除飞天、莲花等装饰性图案外,还有内容连续的大型佛本生故事和经变画等。其中第一百二十七窟的西方净土变,有众多的建筑和人物,组成净土世界的美妙图案,构图谨严,气势宏伟,是中国名窟中已知年代最早、面积最大的一幅净土变,反映了北魏晚期净土信仰的流行和影响。造像和壁画中的人物服饰趋于世俗化,人物体态修长,面相具有明显的“秀骨清像”的特征。另外在第一百一十五窟发现施主张元伯“大代景明三年九月十五日”的发愿文,是麦积山石窟现存的一条纪年题记。

西魏时期 这个时期的洞窟续凿不衰。《北史·后妃列传》载,文帝文皇后乙弗氏失宠,在麦积山出家为尼,死后凿龛而葬,号寂陵。洞窟形制多为北魏后期流行的方形平顶窟。模仿中国传统建筑形式的崖阁式窟,有了进一步发展。造像题材除三世佛等内容外,还有将维摩、文殊像分置于两侧壁相对而坐的布局。塑像中在佛两侧出现了童男、童女等俗人形象。佛装为褒衣博带或双领下垂式。菩萨的披帛多交叉于腹前。人物面相由清瘦渐转丰圆。

北周时期 这个时期崖阁式大窟增多。中小型洞窟多为方形,盝顶。大都督李允信出资营建的上七佛阁,可能是现在的第四窟,距地面高约50米。窟前为8柱7间的殿堂式崖阁,后为并列的7座大窟,平面皆为方形盝顶。窟内除影塑为原作外,塑像均为后所改。第九窟俗称“中七佛阁”,依山崖凿出7个并列大龛。第三窟俗称“千佛廊”,依山崖雕出6列千佛像。这些窟龛规模之大,为前代所不见。该期造像题材以七佛为主,佛侧配置弟子和菩萨。人物造像面相方圆丰满,体态健壮。

隋代 隋代是麦积山石窟开凿的高潮时期。窟形多为平面方形,四面坡顶,或平面马蹄形、穹窿顶。大型崖阁式窟仍有开凿。第十三窟、第九十八窟的主尊高达10米以上,是麦积山最大的摩崖造像。造像题材多为释迦牟尼或阿弥陀佛。组合多为1佛、2菩萨,1佛、2弟子、2菩萨,或1佛、2弟子、4菩萨。形体、面相和服饰更趋写实和世俗化。

唐代以后,由于窟体南侧大面积崩毁,而几乎无新凿的窟龛。现存唐、宋、明代造像,多是在前代窟内重塑、补塑或改塑。该石窟1961年被国务院确定为全国重点文物保护单位。

麦积山石窟mai ji shan shi ku

【佛教】Maijishan Grottoes

麦积山石窟

中国佛教石窟建筑。全国重点文物保护单位之一。位于甘肃省天水市东南45公里的麦积山上。山高140余米,因形如堆积的麦秸垛状,故名。开凿于十六国后秦时期(384—417)。北魏、西魏、北周间大规模建造。其后隋、唐、五代、宋、明、清各代亦陆续有修凿扩建。初名无忧寺,后称石岩寺。现尚存窟龛、摩崖雕刻194处,计有壁画1300多平方米,各种造像7200余尊,因山石不宜雕凿,其中造像多为泥塑。壁画大部分剥落,但尚可看出中原画风貌。窟内还有北朝“崖阁”7座,是研究中国古代建筑艺术的重要实物资料。

麦积山石窟

中国著名石窟。全国重点文物保护单位。位于甘肃省天水县东南麦积山。始凿于十六国后期。北魏、西魏、北周时大规模开凿, 隋、唐、五代、宋、元、明、清各代亦均修龛造像。麦积山岩石松脆,不宜雕刻,佛像多为泥塑。现存窟、龛、摩崖雕刻一百九十四处,各种造像七千余尊。一二三号窟内北魏所塑童男童女像,一二一号窟内西魏所塑比丘尼像尤为精美,富有生活气息。窟内七座北朝“崖阁”是研究中国建筑艺术的重要资料。 (参考图256、257)

- aguecheek:是什么意思

- agueface:是什么意思

- aguinaldo,emilio是什么意思

- agulhas,cape是什么意思

- agung alau是什么意思

- aguru是什么意思

- agustin ⅰ是什么意思

- agut是什么意思

- agut agat是什么意思

- agya是什么意思

- agya shala是什么意思

- agyek是什么意思

- agyek agak是什么意思

- agyi是什么意思

- agying是什么意思

- agying agang是什么意思

- agyum是什么意思

- ah是什么意思

- ahab是什么意思

- ahad ha-am是什么意思

- ahaggar是什么意思

- ahal是什么意思

- ahalya是什么意思

- ahalya bai是什么意思

- ahalyahrada (m)是什么意思

- aham是什么意思

- ahamadabad是什么意思

- ahamadiyyah是什么意思

- ahamad khan,sir sayyid是什么意思

- aham brahmasmi是什么意思

- ahamkara是什么意思

- ahankara是什么意思

- ahara是什么意思

- aharya是什么意思

- ahavaniya是什么意思

- ahavaniyagni是什么意思

- ahaz是什么意思

- aha ⅰ是什么意思

- aha ⅱ是什么意思

- aha ⅲ是什么意思

- a-head是什么意思

- ahead是什么意思

- a-height是什么意思

- ahetu-appaccayavada是什么意思

- ahi是什么意思

- ahi bhutnya是什么意思

- ahicchatra (m)是什么意思

- ahichatra是什么意思

- ahidjo,ahmadou是什么意思

- a-high是什么意思

- ahimsa是什么意思

- ahimsa in sino-indian culture是什么意思

- ahir是什么意思

- ahiraavana是什么意思

- ahiratha是什么意思

- ahirbudhnya是什么意思

- ahirbudhnya samhita是什么意思

- ahistoric(al)是什么意思

- ahita是什么意思

- a hka是什么意思