鬲Gé

现行较罕见姓氏。今山西之长治、陕西之韩城有分布。汉族姓氏。《郑通志·氏族略》收载; 《姓氏考略》亦收并注其源:

❶其注引 《路史》 云: “皋陶后为狱官之长,偃姓。”故此当系出偃姓。

❷又云:“鬲,夏诸侯国名,夏遗臣靡奔有鬲氏,近鬲津,后为鬲氏。”古鬲国在今山东德平镇东。

❸其引 《姓苑》云: “殷末贤臣胶鬲之后。”

一音lì,亦为现行姓氏。

鬲Lì

现行罕见姓氏。今山东之昌乐有分布。汉族姓氏。《姓氏考略》 收载并注其源:

❶其注据 《路史》云: “皋陶后有鬲氏。”

❷其引 《姓苑》 注云: “殷末贤人胶鬲之后。”

❸又注: “鬲,夏诸侯国名,夏遗臣靡,奔有鬲氏,近鬲津,后有鬲氏。”望出平原。(或云: 鬲,古代陶器,以器具为姓氏。《姓氏词典》据《姓谱》 注。

一音gé,亦为姓。

鬲gé

通“隔”。阻隔。桓譚《仙賦》:“精神周洽,鬲塞流通。”

鬲

青铜制炊器。由陶鬲发展而来。其形似鼎,圆口,三足,鼎用以盛馔,足为实心,鬲用以炊煮,足为空心,以减少烧火时间。商代前期铸造较多,晚期已较为罕见。西周出现似方鼎的方鬲。现存较著名的有北京房山出土的西周《伯矩鬲》。

鬲

读音g·e(ˊ),为e韵目,属e—ie—üe韵部。古核切,入,麦韵。

❶[鬲津河]古水名,就是现在的漳卫新河,它是河北和山东二省的界河。

❷隔开,通“隔”。

鬲

读音l·i(ˋ),为i韵目,属i—er韵部。朗击切,入,锡韵。

❶鼎一类的东西,为炊具,陶制,三空心足。

鬲

读音·e(ˋ),为e韵目,属e—ie—üe韵部。乙革切,入,麦韵。

❶通“轭”,即车辕前端套在马颈上的横木。

鬲ɡé

用于人名。如:胶鬲,殷末周初贤士。

【注意】右下“冂”内是“”,不是“”。

另见488页lì。

鬲lì

古代一种炊具,圆口,三足,形状像鼎而足部中空。

另见263页ɡé。

鬲(一)lì (二)gé

【辨形】下是冂,是。 10画。 象形。

【辨义】 鬲(一)lì 古代炊具,样子像鼎,足部中空。

(二)gé

❶ 鬲津,水名,发源于河北,流入山东。

❷ 胶鬲,殷末周初人。

【辨析】 二音都表示名物义。区别在于指称对象不同: 鬲(一)lì用于古代炊具名;(二)gé用于水名、古人名。

鬲

搤也,圍九寸。《儀禮·士喪禮》:“苴絰大鬲。”鄭玄注 “鬲,搤也,中人之手搤圍九寸。”

煮食器。古時盛馔用鼎,常飪用鬲。新石器時期陶鬲使用普遍,至周仍沿用,漢代漸消失。其形似鼎,三足,中空而曲,易容水加熱。商代始有青銅鬲,行用於商周時期。初與陶鬲形制略近,惟上有兩耳,如饕餮紋鬲,其狀在鼎鬲之間。銘文稱共名為尊彝,亦稱“𪔉”。西周後期鬲又變為無耳,口緣較寬。尚有加蓋者,如北京房山出土的伯矩鬲。西周中期青銅鬲盛行,常成组出土,一組銅鬲的形制、大小、銘文基本相同。如長安張家坡出土的伯庸父鬲一組八件,周原一号窖藏出土的伯先父鬲一组十件。春秋戰圜之際,鬲常以偶數與列鼎随葬,作為陪鼎。據文獻載,鬲之容量為五觳,古制斗二升為一觳。《爾雅·釋器》:“鼎款足者謂之鬲。”郝懿行疏:“款者,釋文云本或作寂,閥也。按《玉篇》,窾,空也。《漢書·郊祀志上》說鼎云:其空足曰鬲。”《周禮·考工記·陶人》:“鬲實五觳。”《孔子家語》:“魯有儉者,瓦鬲煮食祀之,自謂甚美,盛之士鉶之器,以進孔子。”

鬲

(據《三才圖會》)

古炊具。主要用於煮粥。大口圓腹,三足空,與腹相通。形制與鼎相似而小。《爾雅·釋器》:“鼎款足謂之鬲。”郭璞注:“鼎曲脚也。”《周禮·考工記·陶人》:“鬲實五觳,厚半寸脣寸。”

鬲*

D8AA

㈠li古代一种炊具,有陶制和金属制两种,形状像鼎,足部中空。

㈡ge❶水名。鬲津,发源于河北,流入山东。

❷人名用字:胶~(周代初年人)。

车的各部

车箱:箱 舆 輫 车厢

车箱的各部名称:扃 较 辄 軨 輑軓 鞃 轛 轼 绥 车阑

车箱的栏杆:軨轵

车箱的深度:隧

高车的车厢:高箱

火车上的卧铺车厢:卧车 寝车

车后的门:笰

车上遮蔽日光、风雨等装置:盖 车篷

高高的车蓬:飞伞

车上挡风的屏障:风挡

车帘:幨(幨帷) 幢(碧油~) 幰 帱襜帷 车帷

车架的各部名称:辕(辕木) 軥 轓 輗輹 辀 軏 轸 轭(车轭) 辂 轫 衡 鬲 槅 伏兔 车屐 前疾

以金为饰的车轭:金厄

古代车饰之铁制杂具:铁什

古代车上的横栏:关

车轼前覆车軓的横板:阴

车轼中段的把手处:鞃

车铃:和鸾

自行车上的踏脚:车蹬

古代套在车轴头的铜制圆筒:轊

车上的其他物:轖 輠 轙 幦 簚

厨具

炊具

古代炊具:铛(铛鬲;铛旋) 镏 坩 盬(沙~;瓷~) 鬷 鬶 甗 鼐 鼒 煲 钧 镉

精美的炊具:翠釜

炒菜或撮取东西的用具:铲(铲子;~刀;锅铲)

温热具:铛(酒~;茶~) 鋞(鋞程;鋞鋐) 鏖 鐎斗 钨錥

烧茶温酒的器具:鏙

蒸食具:甑(甑子;陶~;铜~) 笼(蒸笼) 篝 锭 箅

烹煮具:罐(药~;汤~)

古代煮食具:釜 鼎(鼎釜;鼎鬲;鼎铛)鬴 锜 鍑 鬲 鬵 鏊 锭 鍪鐎 煮器

割烹用具:鼎俎

烧盐用的敞口器:鐅

切菜板:砧(砧板) 案(案板;肉~) 锧(锧子) 椹(椹质;木椹) 鍖枮(枮椹) 机(~上肉) 菜板 菜墩

切肉用的砧板:俎(刀~)

用高梁秸等编扎成的锅盖:锅帘

淘米具:斗筲 筲箕 溲箕

鼓风吹火具:鞴(鞴囊;鼓~) 风箱 风匣 炉櫜

煎茶时用以簇火的铜火箸:降红

另见:厨房 食具

体内各部分

体内的空处:腔(体腔;腹~;鼻~;口~)

胸腔:腔子

胸腹腔之间的肌膜组织:膈(膈膜;横~膜) 鬲

心脏和横隔膜之间的部位:肓(病入膏~)

生物体内的薄皮形组织:膜(耳~;黏~)

不可以进行手术的部位:禁区

身体的某些关键部位或器官:关

另见:器官

阻隔

隔(隔越;隔阂;隔离;隔断;关隔;鄣隔;简隔;壅隔;拥隔;违隔;捍隔) 阻(阻间;阻阂;阻限;阻越;阻难;阻绝) 间(间隔;间阻) 障(障隔;蔽障) 鬲(鬲蔽) 阸 限(限隔) 遮阂 沟壑 鄣雍 蔽鄣 壅滞

阻隔不通:阂(阂塞)

阻隔,不相交:闭否

山河阻隔:山川修阻

为山所阻隔:阂山

遮蔽阻隔:遮隔

阻塞,阻隔:拥塞 阗塞

阻塞障隔:蔽壅

障碍阻隔:辍阂

分离阻隔:离隔 离阻

离别阻塞:睽阻

遥远阻隔:杳隔 辽阻

阻隔之至:沈阻

(两地之间不能相通或不易来往:阻隔)

另见:险阻

鬲

鬲,通隔。即噎膈。出《素问·大奇论》。详噎膈条。

鬲

❶通“隔”、“膈”。

❷病名。出自《素问·大奇论》等篇。即噎膈。

鬲

炊器。陶制或青铜制。圆形,三袋状足中空。陶鬲新石器时代晚期出现,商周流行,汉代仍见。青铜鬲多见于商周。

鬲

即“人鬲”。

鬲ɡé

出《素问·大奇论》等篇。即噎膈。详该条。

鬲ɡé

Ⅰ ❶ (古国名) Ge (a state in ancient China)

❷ [书] (大车轭) yoke

❸ [书] (膈) diaphragm

❹ (姓氏) a surname:~ 坚 Ge Jian Ⅱ [书] (阻隔) separate

另见 see also lì。

鬲lì

(古代炊具, 似鼎) an ancient cooking tripod with hollow legs; a large earthen pot

另见 see also ɡé。

鬲

li (cooking tripod with hollow legs)

鬲gé

dysphagia

鬲

(1)地名。见包山楚简110、168简及金币铭文。其地设有连嚣、攻尹等官职,可能是县一级单位。有学者认为:鬲即栎,在今河南禹县。(2)封邑名。曾侯乙墓竹简及包山楚简有鬲君的记载。有学者依音近字推测,认为可能是《左传》昭公三年所记栎邑或《史记·楚世家》所记郦地,约在今河南新蔡县北或内乡县境。(3)青铜制炊食器。商代至春秋时期流行,自名为“鬲”。最初仿照陶鬲制成。基本形状一般为侈口,束颈,腹外鼓,下接3个中空的足。西周前期鬲多高领,短足,常有附耳;西周后期至春秋时期鬲多为折沿,折足,弧裆,无耳,有的腹部饰以扉棱。战国晚期后,鬲渐渐从青铜礼器组合和日常用器的行列中消失。东周楚文化系统的铜鬲自具特色,学术界往往称之“楚式鬲”。

鬲

西周时对俘虏或奴隶的称谓。参见“人鬲”。

鬲

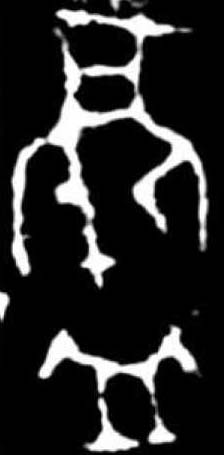

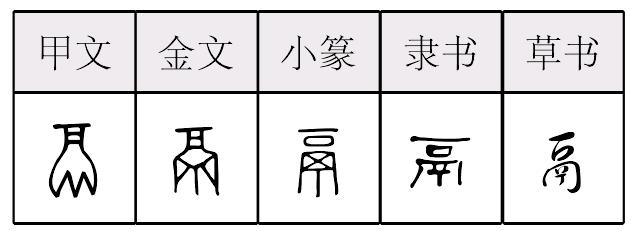

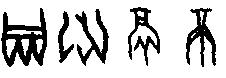

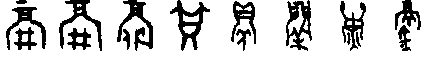

鬲,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 ,或體作

,或體作

。

。

象形,古代炊具,圓口,似鼎,三足而上部中空,其下點火以蒸煮食物。金文或增 “鼎”爲意符,表示是食器。後世或增 “瓦”作意符, 字作 “䰛”,“鬲”遂兼爲聲符。 聲符或易爲 “厤”,字作“㽁”。金文所从或作 “羊”字形, 當是因爲書寫肢解象形所致。卜辭或用本義,或用作人名。銘文多用本義,或指奴隸,或用作人名,或通 “歷”。

楚簡帛文作 ,增臼作意符。

,增臼作意符。

鬲gé,lì

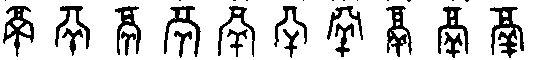

(甲)

(甲)  (篆)

(篆)

甲骨文为象形字,像烹饪用的鼎。“鼎足相去疎阔者名鬲(lì)。”(《尔雅·疏》)《汉书·郊祀志》说:“其空足曰鬲。”又读gé,《广韵》、《正韵》:“各核切”。作意符(形符)生成的字有鬻、融、獻(献)。作声符生成的字有:

gé

隔(隔离)

膈(膈膜)

镉(金属元素)

嗝(象声词)

塥(沙地,多用于地名)

hé

翮(振翮高飞)

相关链接

“融” ,《说文》:“炊气上出也。”徐铉曰:“镕也,气上融散也。”谐“镕”之音。甲骨文,左为“鬲”,右边为气体上蒸的样子,形状像虫,讹变为“虫”。

59.趣談“鬲”字

鬲,古人發明了隔水蒸煮食物的鬲鍋,文字象形,三足中空,這樣受熱面積大,腹内放水,中間用箅子將水和食物隔開,利用蒸汽蒸熟食物,五千年前這樣的設備已經相當先進。鬲實爲隔本字。

鬲.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆gé,lì

篆gé,lì

[獨體象形。(《説文》:“鬲,鼎屬。實五觳(hú)。斗二升曰觳。象腹交文,三足。”鬲:1.lì,新石器時代晚期的陶制炊具,三足中空、大腹、圓口,中有箅將食物與底隔開,腹中置水。文字象形。擬“鬲”爲“隔”字初文。至商周出現銅制鬲,已是用作祭祀的禮器,與炊事遠離,故在文字中已經很少使用。2.gé,古代稱俘虜爲“人鬲”。)]

[東漢] 班固《漢書·郊祀志上》:“禹收九牧之金,鑄九鼎……其空足曰鬲lì。”

郭沫若《奴隸制時代·駁〈實庵字説〉》:“臣是家内奴隸,鬲(gé)是生産奴隸,生産奴隸是賤于家内奴隸的。”

鬲(lì)

“.jpg) ,鼎属,实五觳。斗二升曰觳。象腹交文,三足。凡鬲之属皆从鬲。

,鼎属,实五觳。斗二升曰觳。象腹交文,三足。凡鬲之属皆从鬲。.jpg) ,鬲或从瓦。

,鬲或从瓦。.jpg) ,汉令鬲从瓦,厤声。”(郎激切)

,汉令鬲从瓦,厤声。”(郎激切)

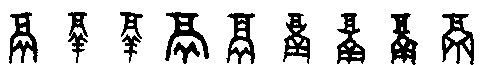

甲骨文作.jpg) 、

、.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等。字形象古代烹调用具,似鼎,大腹三足,足中空可灌入水,因而与火的接触面大,加热时可以迅速升温。金文中有的写法还加“金”旁,如

等。字形象古代烹调用具,似鼎,大腹三足,足中空可灌入水,因而与火的接触面大,加热时可以迅速升温。金文中有的写法还加“金”旁,如.jpg) 。郭店楚简作

。郭店楚简作.jpg) 。卜辞有用其本义的,如:“甲戌卜,贞:其尊鬲,

。卜辞有用其本义的,如:“甲戌卜,贞:其尊鬲,![]() 十牛于丁?”(《合》1977)尊,动词,当放置讲。[1]于省吾说“

十牛于丁?”(《合》1977)尊,动词,当放置讲。[1]于省吾说“![]() ”象以攴击蛇,引申义为割解人牲或物牲。

”象以攴击蛇,引申义为割解人牲或物牲。

最早的鬲当为陶器,但殷商时期已经有不少青铜制作的鬲,从金旁的.jpg) 字可以为证。“鬲”的本义是炊具,后来指从事炊食业的奴隶。如虢仲鬲:“虢仲乍(作)虢妃尊鬲。”金文夨令簋有“鬲百人”,大盂鼎有“人鬲”。郭沫若在《奴隶制时代》中说:“夨令簋是成王时器,大盂鼎是康王时器。鬲与人鬲就是古书上的民仪与黎民,黎、仪、鬲(

字可以为证。“鬲”的本义是炊具,后来指从事炊食业的奴隶。如虢仲鬲:“虢仲乍(作)虢妃尊鬲。”金文夨令簋有“鬲百人”,大盂鼎有“人鬲”。郭沫若在《奴隶制时代》中说:“夨令簋是成王时器,大盂鼎是康王时器。鬲与人鬲就是古书上的民仪与黎民,黎、仪、鬲(![]() )是同音字。鬲是后来的鼎锅,推想用鬲字来称呼这种‘自驭至于庶人’的原因,大概就是取其黑色。”[2]

)是同音字。鬲是后来的鼎锅,推想用鬲字来称呼这种‘自驭至于庶人’的原因,大概就是取其黑色。”[2]

《说文》中或体作.jpg) ,汉令作

,汉令作.jpg) ,可证汉代称釜鬲为“历”属实。《史记·滑稽列传》:“铜历为棺。”司马贞索隐:“历即釜鬲也。”

,可证汉代称釜鬲为“历”属实。《史记·滑稽列传》:“铜历为棺。”司马贞索隐:“历即釜鬲也。”

鬲部有十二个属字。该部字本义大都与炊具或煮饭有关。

鬲(lì)

“.jpg)

.jpg) 也,古文亦鬲字。象孰饪五味,气上出也。凡

也,古文亦鬲字。象孰饪五味,气上出也。凡![]() 之属皆从

之属皆从![]() 。”(郎激切)

。”(郎激切)

段玉裁注:“鬲、![]() 本一字。鬲专象器形,故其属多谓器。

本一字。鬲专象器形,故其属多谓器。![]() 兼象孰饪之气,故其属皆谓孰饪。”“

兼象孰饪之气,故其属皆谓孰饪。”“![]() ”两旁的形体表示烹煮食物时五味从“鬲”中向上腾起。

”两旁的形体表示烹煮食物时五味从“鬲”中向上腾起。![]() 部有属字十二个,重文十二个。凡从“

部有属字十二个,重文十二个。凡从“![]() ”的字,本义与所煮的糜粥、汤等或烹、煮、炒、烙等行为相关;与从“鬲”的字多与炊具有关是不同的。

”的字,本义与所煮的糜粥、汤等或烹、煮、炒、烙等行为相关;与从“鬲”的字多与炊具有关是不同的。

△鬲gé

10画 鬲部

(1) 鬲津,水名。发源于河北,流入山东。

(2) 人名用字。胶鬲,生活在殷末周初。

另见lì(239页)。

△鬲lì

10画 鬲部 古代炊具,样子像鼎,三足中空。

另见gé(124页)。

鬲( )

)

甲骨文合集201正,殷

貞貍隻[羌至]于鬲。

甲骨文合集1975,殷

甲戌卜, 貞其尊鬲 十牛于丁。

十牛于丁。

甲骨文合集34397,殷

……于父丁其尊鬲。

鬲奞爵,殷周金文集成8283,殷

鬲奞。

鴻叔鼎,殷周金文集成2615,西周早期

誨(𧩕)乍(作)寶鬲鼎。

大盂鼎,殷周金文集成2837,西周早期

人鬲千又五十夫。

作册夨令簋,殷周金文集成4300,西周早期

臣十家,鬲百人。

仲姬作鬲,殷周金文集成510,西周中期

中(仲) (姬)乍(作)鬲。

(姬)乍(作)鬲。

微伯鬲,殷周金文集成516,西周中期

𢼸(微)白(伯)乍(作)𪔉鬲。

旂姬鬲,殷周金文集成532,西周中期

旂 (姬)乍(作)寶鬲。

(姬)乍(作)寶鬲。

虢仲鬲,殷周金文集成561,西周中期

虢中(仲)乍(作)𡜩(姞)(尊)鬲。

伯庸父鬲,殷周金文集成620,西周中期

白(伯) (庸)父乍(作)弔(叔)

(庸)父乍(作)弔(叔) (姬)鬲。

(姬)鬲。

榮伯鬲,殷周金文集成632,西周中期 (榮)白(伯)

(榮)白(伯) (鑄)鬲于

(鑄)鬲于 。

。

庚姬鬲,殷周金文集成638,西周中期

庚 (姬)乍(作)弔(叔)娊(尊)鬲, 𠀠(其)永寶用。

(姬)乍(作)弔(叔)娊(尊)鬲, 𠀠(其)永寶用。

京姜鬲,殷周金文集成641,西周中期

京姜 女乍(作)

女乍(作) (尊)鬲, 其永缶(寶)用。

(尊)鬲, 其永缶(寶)用。

伯先父鬲,殷周金文集成652,西周中期

白(伯)先父乍(作) (尊)鬲,𠀠(其)子子孫孫永寶用。

(尊)鬲,𠀠(其)子子孫孫永寶用。

仲枏父鬲,殷周金文集成746,西周中期

師 (湯)父有(司)中(仲)

(湯)父有(司)中(仲) (枏)父乍(作)寶鬲。

(枏)父乍(作)寶鬲。

邾伯鬲,殷周金文集成669,西周中期或晚期

鼄(邾)白(伯)乍(作)𦩱(媵)鬲,𠀠(其)萬年子子孫孫永寶用。

季貞鬲,殷周金文集成531,西周中期或晚期

季貞乍(作)(尊) (鬲)。

(鬲)。

按: 增金旁。

虢姞作鬲,殷周金文集成512,西周晚期

虢𡜩(姞)乍(作)鬲。

膳夫吉父鬲,殷周金文集成704,西周晚期

譱(膳)夫吉父乍(作)京 (姬)(尊)鬲。

(姬)(尊)鬲。

伯 父鬲,殷周金文集成719,西周晚期

父鬲,殷周金文集成719,西周晚期

白(伯) 父乍(作)畢

父乍(作)畢 (姬)(尊)鬲。

(姬)(尊)鬲。

芮太子鬲,考古與文物2007年02期,春秋早期

内(芮)大(太)子乍(作)鑄鬲。

按: 增皿旁。

虢宫父鬲,文物2009年02期,春秋早期

虢宫父乍(作),用從用征。

按: 增鼎旁。

芮太子白鬲,文物2008年01期,春秋早期

乍(作)爲邁(萬)寶鬲。

按: 增“臼”加“土”。

鄲孝子鼎,殷周金文集成2574,戰國中期

王四月,鄲孝子台(以)庚寅之日,命 (鑄)食鼎鬲。

(鑄)食鼎鬲。

郭店楚墓竹簡·窮達以時2,戰國

舜耕於鬲(歷)山。

上海博物館藏戰國楚竹書二·容成氏40,戰國

偞(桀)乃逃之 (鬲)山是(氏)。

(鬲)山是(氏)。

秦印文字彙編

咸陽巨鬲。

武威漢簡·甲本服傳1,新莽

苴絰大鬲,左本在下,去五分一以爲帶。

漢印文字徵

鬲右尉印。

石門頌,東漢

凡此四道,垓鬲尤艱。

高叡修定國寺塔銘碑,北齊

自可生蓮花於鬲子,樊烈火於魔宫。

朱光宙墓誌,唐

鬲侯應宿,河尹多功,代濟其美,不殞其風。

《説文》: “鬲, 鼎屬。 實五觳。 斗二升曰觳。 象腹交文, 三足。  , 漢令鬲从瓦厤聲。

, 漢令鬲从瓦厤聲。  , 鬲或从瓦。 ”

, 鬲或从瓦。 ”

鬲爲古代常見炊具,大腹,三足中空。早期金文沿襲甲骨文字形,字皆象三足器之形。後三足之形從器身分離出來,變爲近於“羊”。又有加“金”、“皿”、“鼎”等爲意符的。

鬲★规◎常

象形,甲骨文、金文、小篆象鬲形,隶定为“鬲”。本义读lì,古代一种炊具,足部中空;又读ɡé,用于地名、人名用字。

【辨析】

❶以“鬲”作意符构成的字多与炊具、饮食等有关,如“鬷、鬻、鬴”。

❷以“鬲”作音符构成的形声字一般读e,但声母不同。ɡé:隔、嗝、膈、镉、塥∣hé:翮。

鬲.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶lì

隶lì

【析形】象形字。甲骨文、金文字形像有袋形腹的饮食器具的形状。小篆、隶书字形讹变,初形不显。

【释义】《说文》:“鼎属。”沈括《梦溪笔谈》:“古鼎中有三足皆空,中可容物者,所谓鬲也。”本义是以煮粥为主的烹煮食物的炊器,形状为大口、袋形腹、三足。

【shape analysis】It is the pictograph character.In Oracle and Bronze Inscriptions,it looks like the utensils for eating and drinking in the form of a full bag.

【original meaning】An utensil used to cook the food like a porridge.The shape is like a big mouth,with a bag-shaped belly and three feet.

*鬲lek

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,鼎屬也。 實五觳。斗二升曰觳。象腹交文三足。凡鬲之屬皆从鬲。

,鼎屬也。 實五觳。斗二升曰觳。象腹交文三足。凡鬲之屬皆从鬲。  , 鬲或从瓦。(三篇下)

, 鬲或从瓦。(三篇下)

空足之煮飯器形。

- J003099 德加是什么意思

- J003100 格列柯是什么意思

- J003101 德拉克罗瓦是什么意思

- J003102 惠斯勒是什么意思

- J003105 西洋素描百图是什么意思

- J003107 西洋肖像画百图是什么意思

- J003108 拈花集是什么意思

- J003115 现代德国插图是什么意思

- J003116 世界文学名著·欧美部分是什么意思

- J003119 世界新潮美术作品集是什么意思

- J003122 世界人体插图选是什么意思

- J003129 日本绘画百图是什么意思

- J003133 美洲人体绘画选是什么意思

- J003134 中外人体水彩画选是什么意思

- J003135 外国美术选集是什么意思

- J003137 西方裸体艺术鉴赏是什么意思

- J003139 世界现代绘画选是什么意思

- J003141 世界肖像画选是什么意思

- J003143 外国动画精选是什么意思

- J003146 克拉萨乌斯卡斯是什么意思

- J003147 日本浮世绘画精选是什么意思

- J003148 世界风俗画选是什么意思

- J003149 学院派绘画选是什么意思

- J003152 奥塞博物馆藏画选是什么意思

- J003157 美国绘画是什么意思

- J003158 《父与子》全集是什么意思

- J003159 世界童话名著是什么意思

- J003160 苏联现代黑白插图是什么意思

- J003162 世界文学名著·亚非部分是什么意思

- J003163 世界原始美术图集·非洲卷是什么意思

- J003164 世界儿童画选是什么意思

- J003166 人体画名作选是什么意思

- J003170 西方画廊是什么意思

- J003171 美术辞林·外国绘画卷是什么意思

- J003172 外国人体绘画百图是什么意思

- J003173 外国人体素描百图是什么意思

- J003174 世界儿童文学插图是什么意思

- J003175 毕加索画风是什么意思

- J003176 幽默画百科大全是什么意思

- J003177 埃舍尔版画选是什么意思

- J003180 栋方志功版画集是什么意思

- J003183 世界名家素描是什么意思

- J003185 埃舍尔的魔镜是什么意思

- J003188 名家素描动物是什么意思

- J003193 培根是什么意思

- J003196 世界漫画大师精品珍赏是什么意思

- J003198 夏加尔画风是什么意思

- J003199 培根、霍克尼画风是什么意思

- J003200 德加画风是什么意思

- J003201 恩斯特画风是什么意思

- J003202 米罗画风是什么意思

- J003203 马格里特、德尔沃画风是什么意思

- J003205 魏斯、萨金特画风是什么意思

- J003206 凡·高画风是什么意思

- J003207 捷克和斯洛伐克儿童书籍插图选是什么意思

- J003208 施密特漫画全集·连环漫画部分是什么意思

- J003209 世界美术作品选集是什么意思

- J003210 克利画风是什么意思

- J003211 巨匠的肖像艺术是什么意思

- J003212 西洋绘画名作选集是什么意思