颌骨骨折切开复位固定法

颌骨骨折可采用切开复位固定法,常应用于开放性和陈旧性错位的骨折。此法系采用不锈钢丝、银丝或铬制粗肠线,直接将骨折两端结扎固定在一起,以获得解剖复位。

下颌骨骨折切开复位固定法 适用于开放性下颌骨骨折,下颌粉碎性骨折,错位愈合的下颌陈旧性骨折,手法不易获得复位的下颌髁状突嵌入性骨折,以及无健康牙可以利用、无牙颌的老年患者、恒乳牙交替萌出时期的儿童下颌骨骨折。某些部位的骨折或骨缺损,尚可采用克氏针作骨内固定或作钢板内固定。

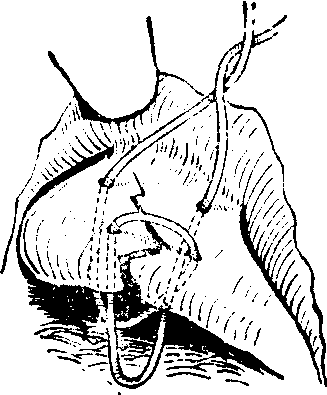

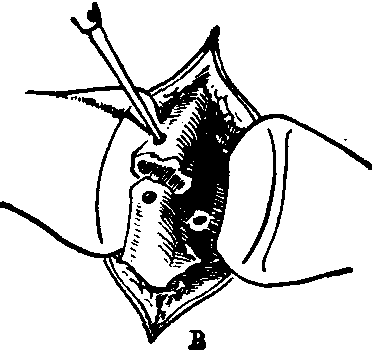

切开复位骨间结扎固定 骨间结扎固定术的手术进路,应根据具体受伤部位而定,以暴露骨断端为目的。钻孔的数目,以能结扎较牢固、不易活动为准,一般为3~4孔。钻孔的部位应在下颌体的下1/3,离骨折线0.5~1cm处。此处骨质致密、结扎牢固,且不易损伤牙根、牙胚及下齿槽血管神经束。钻孔时应注意结扎方向,应与骨折线近似垂直交叉,使其能对抗骨折段移位。复位固定后必须获得良好的咬合,否则可辅以牙弓夹板或弹性吊颌帽。手术方法以下颌角区骨折为例,在下颌角下缘以下1.5~2cm处,作长约4~5cm弧形切口。切开皮肤、皮下组织及颈阔肌,并连同颈阔肌及颈深筋膜的浅层,将皮瓣上掀。在嚼肌前缘的下颌切迹附近,找出面动静脉,分离而结扎之。面神经的下颌缘支的行径常与面动静脉交叉,结扎血管时慎勿损伤。显露下颌骨下缘,切断部分嚼肌及骨膜,用骨膜分离器剥离,露出下颌角区骨折两断端。使移位的骨折段复位,若已有纤维性愈合应切开游离。用骨钻在下颌骨体的下1/3处钻孔,内侧应以器械保护,避免穿透时戳伤下方的软组织及血管,以钻3~4孔为宜。用直径0.25~0.5mm的不锈钢丝穿入骨孔,复位后拧紧钢丝,末端剪断后呈环形弯向内侧埋藏。避免尖端刺伤邻近软组织,冲洗伤口,分层缝合,可根据需要在皮下放置引流条,伤口适当加压包扎(图1)。

图1 切开复位骨间结扎固定

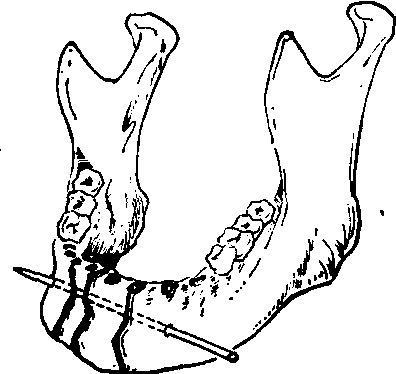

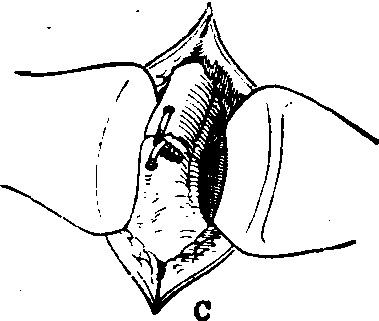

克氏针骨内固定术 适宜于下颌体前部及颏部骨折,方法为先用手法复位,必要时或先作颌间金属丝结扎复位固定,保持良好正中咬合关系。在相当于下颌体的下1/3皮肤上,作一小切口,暴露骨面,然后用骨钻在下颌内外骨板之间沿下颌长轴钻入克氏针一根,克氏针以直径1.65mm或16号的为宜。钻入时,助手应固定颌骨,保持骨折段在正确位置上。钢针穿入固定后,如需于后期拆除,其末端可留置皮肤外约1.5cm,用碘仿纱条或自凝塑胶包绕。如果不需拆除时,则可在近骨面处剪去钢针末端,缝合切口。颏部骨折时,尚可用二根克氏针作交又固定,更为稳妥可靠(图2)。

图2 克氏针骨内固定术

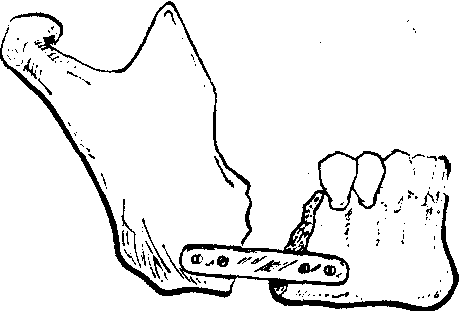

切开复位用钢板作内固定 用于下颌粉碎性骨折或有骨缺损的病例。同第一法作切开暴露两断段,使之正确复位并保持良好咬合。而后在下颌缘上,断端的两侧,安置一条预先备妥的钴铬合金或钛合金的钢板,而后每端拧入两颗螺丝钉固位。钢板的厚度以1mm为宜,宽度以1cm为宜,骨螺丝钉的长度有1cm和1.5cm两种,前者用于下颌角部位的固定,后者用于颏部和下颌体部位的固定(图3)。

图3 切开复位用钢板内固定

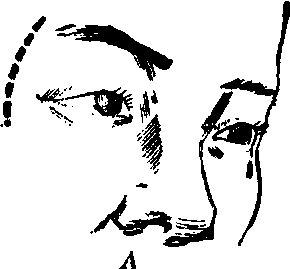

上颌骨骨折切开复位固定法 上颌骨开放性骨折,骨面多处暴露时,可在清创的同时进行骨折段复位固定。上颌骨骨折发生嵌入性或凹陷性骨折,手法不易复位,或陈旧性上颌骨骨折,骨折段已有纤维性愈合、不易用他法复位时可采用切开复位固定法。根据X线片,明确骨折线的部位,而后用亚甲蓝在皮肤表面上加以标志。宜在眶外侧缘至颧骨弓平面附近作一弧形切口,暴露皮下组织后改用血管镊作钝性分离直达骨面,这样可避免损伤面神经颞面支的颧支分支。切开眶骨额突部位的骨膜,暴露折断的骨面,伸入骨膜分离器撬动断裂下陷移位的上颌骨,使其向上复位,然后用骨钻在额突和眶外侧颧突上钻孔,穿入直径0.5mm的不锈钢丝作骨内固定,扭结的钢丝末端剪短后,弯屈成环形嵌入骨缝内,同法可在眶下缘、颧上颌缝处的皮肤上作沿皮纹的小切口,以及对侧相应部位作切口,暴露断端后钻孔作金属丝骨内固定 (图4)。

图4 上颌骨骨折切开复位固定法

切开复位固定的优点是相对地恢复良好的解剖关系,避免制备石膏帽作颅颌固定及牙弓夹板颌间固定。骨内固定后能够开口进食,有利于术后护理。如果伤口不发生感染,则骨内结扎的钢丝可永久性遗留而不必拆除,只有在伤口发生感染、经久不愈合时才需拆除钢丝。但在拆除以前应保持伤口充分引流,或刮治瘘道,俟3~4周骨折愈合后再拔出钢丝。骨内切开复位固定,常不易获得如颌间牵引那样良好的咬合关系,因此在术中结扎骨内金属丝以前,必须先使上下颌咬合对位良好,而后再进行金属丝拧紧结扎固定。术后再用弹性吊颌帽辅助固位数日,以巩固咬合关系。

- I016594 蒙古文学是什么意思

- I016596 色·额尔德尼小说选是什么意思

- I016598 春香传是什么意思

- I016600 土地是什么意思

- I016602 赵基天诗集是什么意思

- I016603 朴八阳诗选是什么意思

- I016604 崔曙海小说集是什么意思

- I016605 盖马高原是什么意思

- I016606 朝鲜现代短篇小说集是什么意思

- I016607 红色宣传员是什么意思

- I016610 卖花姑娘是什么意思

- I016613 地下的星星是什么意思

- I016614 人间问题是什么意思

- I016615 赵明熙诗文集是什么意思

- I016616 朝鲜古典文学选集是什么意思

- I016617 李箕永短篇小说集是什么意思

- I016620 小青龙报恩是什么意思

- I016621 朝鲜文学史是什么意思

- I016622 朝鲜文学简史是什么意思

- I016624 抗倭演义(壬辰录)及其研究是什么意思

- I016625 朝鲜中世纪北学派文学研究是什么意思

- I016630 源氏物语与白氏文集是什么意思

- I016633 投石集是什么意思

- I016635 战后日本文学是什么意思

- I016636 石川啄木是什么意思

- I016637 夏目漱石与中国文化是什么意思

- I016638 夏目漱石文学主脉研究是什么意思

- I016639 日本文学史是什么意思

- I016640 日本文学散论是什么意思

- I016643 日本文学简史是什么意思

- I016645 石川啄木诗歌集是什么意思

- I016646 日本现代诗选是什么意思

- I016647 日本古诗一百首是什么意思

- I016648 日本汉诗新编是什么意思

- I016652 日本近现代抒情诗选是什么意思

- I016653 万叶集精选是什么意思

- I016654 日本谣曲狂言选是什么意思

- I016655 他的妹妹是什么意思

- I016656 近松门左卫门是什么意思

- I016659 人类文明启示录是什么意思

- I016661 志贺直哉小说集是什么意思

- I016662 真空地带是什么意思

- I016663 夏目漱石选集是什么意思

- I016665 宫本百合子选集是什么意思

- I016666 破戒是什么意思

- I016667 德永直选集是什么意思

- I016668 二叶亭四迷小说集是什么意思

- I016669 古事记是什么意思

- I016670 丰饶之海是什么意思

- I016671 井上靖小说选是什么意思

- I016674 人性的证明是什么意思

- I016676 芥川龙之介小说十一篇是什么意思

- I016677 猫知道是什么意思

- I016678 源氏物语是什么意思

- I016680 青春的蹉跌是什么意思

- I016682 孛儿帖赤那是什么意思

- I016684 古都是什么意思

- I016685 芥川龙之介小说选是什么意思

- I016686 荣耀的退任是什么意思

- I016687 曾野绫子小说选是什么意思