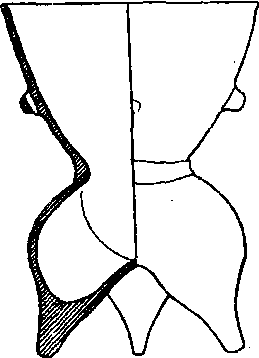

陶甗

沈阳新乐遗址上层出土。通高45、口径35厘米,火度较高,夹砂红陶,略呈黄白色,敞口深腹,唇外侈,束腰。其上部为盆状,腹壁外饰一对桥状耳与一对瘤状耳。腰部附加一周扁平状素面泥条。下部为鬲足状,呈椭圆形乳袋体,底部足尖为实体,作蒸煮食物的烹饪炊具。现藏于沈阳新乐遗址博物馆。参见 “新乐遗址”、“新乐文化”。

陶甗

陶甗

炊器。相当于近现代的蒸锅。新石器时代晚期出现于黄河流域,流行至春秋战国。西周晚期至春秋时期的楚文化遗址中,常常可以见到甗的碎片。完整器在枝江赫家洼子和宜昌西陵峡地区见到过。全器分为上、下两部分:上部为甑,置食物;下部为鬲,置水。甑与鬲之间细腰连为一体,并相通,可另置箅。器表饰绳纹。在鄂东南流行一种带流甗,具有地域特征。在沮漳河以东的纪南城等战国遗址中陶甗基本不见,只在望山1号墓等个别战国墓中见到。

- 激光打孔的原理、物理过程及特点是什么意思

- 激光打孔的工艺是什么意思

- 激光扫平仪是什么意思

- 激光指向仪是什么意思

- 激光标记方法及标记用激光器是什么意思

- 激光标记的基本原理是什么意思

- 激光标记的特点是什么意思

- 激光测距仪是什么意思

- 激光深熔焊是什么意思

- 激光焊是什么意思

- 激光焊原理及特点是什么意思

- 激光焊接工艺及参数是什么意思

- 激光焊接概述是什么意思

- 激光焊设备是什么意思

- 激光疗法是什么意思

- 激光相变硬化(激光淬火)是什么意思

- 激光经纬仪是什么意思

- 激光经纬仪是什么意思

- 激光美容技术是什么意思

- 激光耐磨处理是什么意思

- 激光能治疗哪些眼病是什么意思

- 激光表面淬火是什么意思

- 激光表面熔覆是什么意思

- 激光针灸疗法是什么意思

- 激光铅垂仪是什么意思

- 激光雷达是什么意思

- 激光非晶化是什么意思

- 激动素是什么意思

- 激励宣传法是什么意思

- 激发极化法是什么意思

- 激将法是什么意思

- 激波是什么意思

- 激素是什么意思

- 激素作用的一般特征是什么意思

- 激素免疫学测定是什么意思

- 激素反应鉴定法是什么意思

- 激素和矿质营养应用的发展是什么意思

- 激素性皮肤病是什么意思

- 激素核医学检查是什么意思

- 激素疗法是什么意思

- 激素的作用原理是什么意思

- 激素的分类是什么意思

- 激素类是什么意思

- 濠景酒店是什么意思

- 濮阳市是什么意思

- 瀑布是什么意思

- 灌云县是什么意思

- 灌南县是什么意思

- 灌水是什么意思

- 灌注桩施工是什么意思

- 灌洗系统包括哪些用品?各有什么用途是什么意思

- 灌溉是什么意思

- 灌溉水质分析是什么意思

- 灌肠法是什么意思

- 灌肠生产线成套设备是什么意思

- 灌装是什么意思

- 灌装是什么意思

- 灌装是什么意思

- 灌装设备是什么意思

- 灌输与疏导相结合的原则是什么意思