针灸器具与使用

针灸器具与使用

针刺多用毫针、三棱针、皮肤针,灸法多用艾灸、药灸,针灸还可配合火罐法。

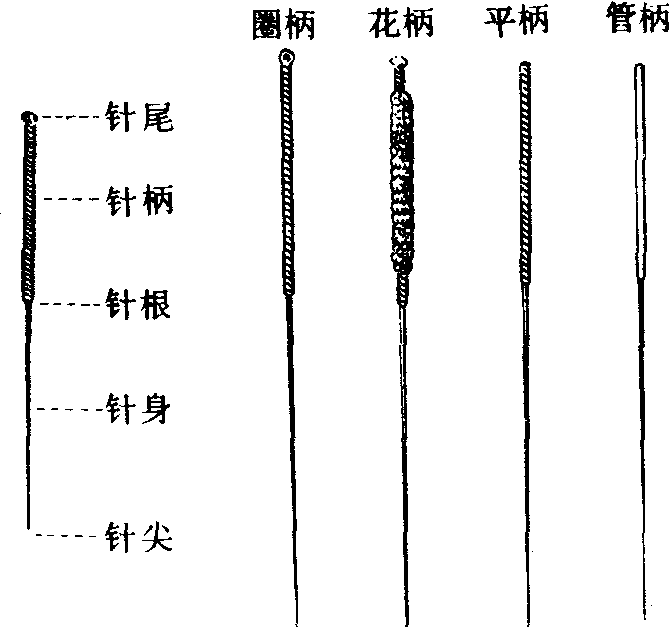

毫针 为古代“九针”之一,是临床应用最为广泛的一种针具。毫针用金属制作,一般以不锈钢制成,也有用金、银制作的。毫针可分为针尖、针身、针根、针柄、针尾五个部分。(图2—1—21)。

毫针主要以针身的长短和粗细分不同的规格,一般临床以长25~75毫米(1~3寸)和直径0.32~0.38毫米(30~28号)者最为常用。短针多用于耳针及肌肉瘦薄的浅刺,长针多用于肌肉丰厚的深刺。毫针的应用必须通过不断练习才能熟练掌握,首先练习指力,还要练习手法。熟练的手法是针刺取效的必备条件。

毫针长短规格表

| 旧规格 新规格 | 1/2时 | 1时 | 11/2时 | 2时 | 21/2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | |

| 针身长度 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | |

| 针 柄 长 度 | 长柄 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 |

| 中柄 | — | 30 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | |

| 短柄 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |

注:新规格的单位为mm(旧规格为英寸-inch)。

图2—1—22 毫针 针灸器具与使用

三棱针 用于点刺放血的针具。通过刺破穴位或浅表血络,放出少量血液治疗疾病的方法称刺络法。三棱针一般以不锈钢制成,长约6厘米,针柄呈圆柱形,针身呈三棱形,尖端三面有刃,针尖锋利。三棱针主要用于指趾末端,或局部皮肤病灶,或表浅血络,刺破出血,以治疗各种实证、热证、瘀血和经络瘀滞、疼痛等证。出血不宜过多,勿刺伤深部大动脉。虚证、妇女产后、有出血倾向者禁用。

皮肤针 针头呈小锤形,针柄长15~19厘米,头端是莲蓬状的针盘,下边散嵌着不锈钢短针,根据针支数目,又分称梅花针(五支)。七星针(七支)、罗汉针(八支)等。针尖不宜太锐,宜呈松针形。使用方法是挥动针柄,叩打皮肤,依据用力大小分为轻刺、中等刺、重刺。叩刺方法,一是局部叩刺;一种按经脉辨证循经取穴;第三种是整体叩刺,即先刺脊柱两旁,由背至骶,后刺项部及病变局部。适用范围:头痛、胸胁痛、失眠、四肢痛及腰扭伤、口眼㖞斜、痹证、呃逆、瘘证、胃脘痛、呕吐、腹痛、咳嗽哮喘、遗尿、遗精、阳萎、心悸、眩晕、痛经、小儿惊风、目疾、鼻塞、鼻渊、瘰疠。局部皮肤有溃疡者、有创伤者,不宜用此法。

艾柱 将艾绒做成锥形,每烧尽一个,称为一壮,根据病情决定使用的壮数。艾柱底部一般应有三分范围的大小,年老体弱者可适当减少。艾柱灸法分为直接灸和间接灸两种,直接灸现一般少用,适于哮喘、慢性胃肠病、体质虚弱、发育障碍、眩晕、皮肤疣等。间接灸又分为隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、胡椒灸、黄土灸、黄蜡灸等,适用于虚寒之腹痛、泄泻、关节疼痛;肺痨、腹中积块及未溃疮疖;急性腹痛吐泻、痢疾、四肢厥冷和虚脱;各种外科阳虚病证;风湿痹痛及局部麻木不仁;背部疔疽初起、局限性湿疹等症。

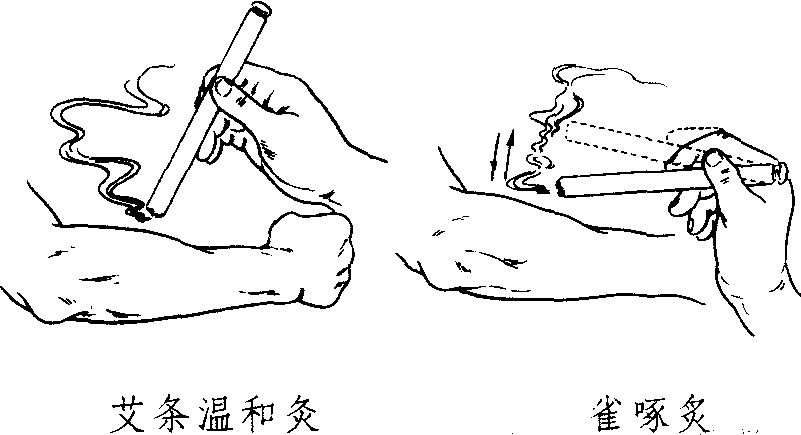

艾条 以桑皮纸将艾绒卷成圆柱形,其中掺入药物粉末的,又称有药艾条。艾条灸的操作,分温和灸和雀啄灸两种(图2—1—22)。温和灸即将艾条的一端点燃,对准施灸部位,约距0.5~1.0寸左右进行熏灸,使患者局部有温热感而无灼痛,一般每穴灸3~5分钟,至皮肤稍红为度,小儿及老人防止烫伤。雀啄灸是艾条不固定在一定距离,而是上下移动,如鸟雀啄食一般。适宜于各种虚寒证(图2—1—23)。

图2—1—23

温针 适用于既需要留针,又需施灸的疾病。针刺得气后,毫针留在适当的深度,将艾绒捏在针柄上点燃,或将针柄上套置一段约1~2厘米的艾条点燃施灸。

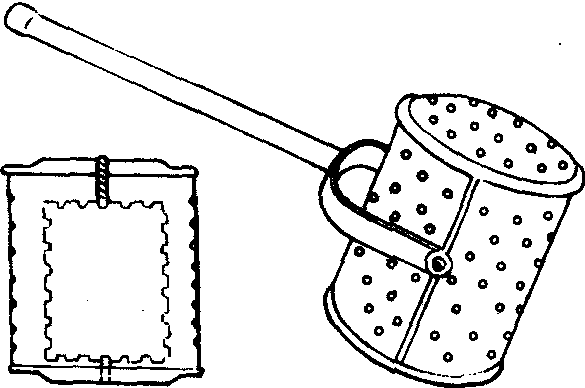

温灸器 是一种特制的金属灸具,名为温灸器。先将艾绒及药末放入小筒内燃着,然后在拟灸的腧穴或部位上来回熨烫,到局部发红为止。本法患者乐于接受,尤其适宜老年人自灸(图2—1—24)。

图2—1一24 温灸器的一种

图2—1—25

图2—1—26 走罐

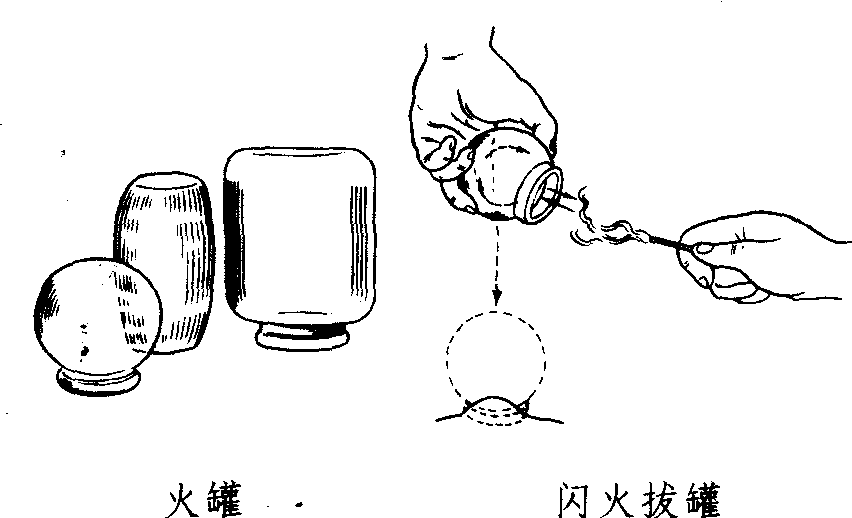

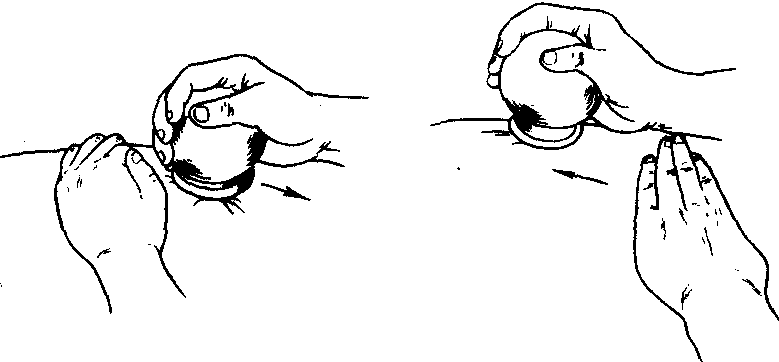

火罐 是一种玻璃或陶器制成的杯罐,也有用竹筒的。治病原理是借热力排出杯罐中的空气产生负压,使吸着于皮肤,造成瘀血现象而达到治疗目的的方法。吸拔方法,用长纸条或镊子夹酒精棉球点燃后,在罐内绕一圈,再抽出,迅速将罐罩在应拔的部位上,即可吸住(图2—1—25)。起罐时以一手抵住罐边皮肤,按压一下,使气漏入,罐子即能脱下。临床使用方法有多种:以火罐数目分有单罐、多罐;以火罐停留方法分有留罐、闪罐、走罐;以辅助方法分,有针罐和刺血拔罐。闪罐:罐子拔上后,立即起下,再拔再起,反复多次,至皮肤潮红为止。走罐:用于面积较大,肌肉丰厚部位,如腰背、大腿。罐口要平滑,并在罐口涂润滑油脂,将罐吸上后,以手握住罐底,稍倾斜,后半边着力,前半边略提起,慢慢向前推动,来回数次,至皮肤潮红为止(图2—1—26)。针罐:先在一定部位施针,待达到一定的刺激量后,将针留在原处,再以针为中心,拔上火罐。刺血拔罐:先在病变部位上按刺血法刺出少量血,然后拔火罐。火罐适用于各种疼痛、感冒、咳嗽、以及毒蛇咬伤、丹毒、红丝疔、疮疡初起未溃时。高热,皮肤溃破处及肌肉瘦削、毛发多的部位禁用。

☚ 针灸治病原理 针刺得气与手法 ☛

- F003619 农村经营学是什么意思

- F003620 农村家庭经济顾问是什么意思

- F003622 农家经营管理是什么意思

- F003623 怎样当好乡镇领导是什么意思

- F003624 中国农户经济行为研究是什么意思

- F003625 农村管理区干部读本是什么意思

- F003634 农村副业手册是什么意思

- F003636 怎样搞家庭副业是什么意思

- F003639 森林工业统计是什么意思

- F003641 中国林业经济问题是什么意思

- F003642 董必武林业文选是什么意思

- F003644 农家致富660问是什么意思

- F003646 林业建设问题研究是什么意思

- F003647 中国林业发展战略问题研究是什么意思

- F003648 畜牧业经济辞典是什么意思

- F003651 中国农区畜牧业经济问题是什么意思

- F003654 我国畜牧业资源与区划是什么意思

- F003655 我对林业建设的回忆是什么意思

- F003658 庭院经营技术是什么意思

- F003659 中国近代林业史是什么意思

- F003660 中国林业基本建设(1949—1988)是什么意思

- F003661 中国粮食之研究是什么意思

- F003663 中国饲料区划是什么意思

- F003667 中国奶业发展战略研究是什么意思

- F003668 中国粮食发展战略对策是什么意思

- F003669 中国林业经济史是什么意思

- F003670 福建国营林场是什么意思

- F003673 菜篮子工程发展途径是什么意思

- F003675 种植业系统分析与优化控制方法是什么意思

- F003676 中国渔业统计四十年是什么意思

- F003677 中国粮食问题研究是什么意思

- F003678 东北近代林业经济史是什么意思

- F003679 中国林业调查规划设计发展史是什么意思

- F003682 乌兰夫论牧区工作是什么意思

- F003684 东北经济区林业发展战略研究是什么意思

- F003685 畜牧业经济管理与经济效益是什么意思

- F003686 林业投资项目可行性研究方法·案例与参数是什么意思

- F003687 畜牧业经济管理学是什么意思

- F003690 畜产经济概论是什么意思

- F003691 中国林业传统引论是什么意思

- F003692 罗玉川纪念文集是什么意思

- F003696 技术经济手册·林业卷是什么意思

- F003697 1990年全国林业系统国营林场普查资料是什么意思

- F003699 粮食经营管理实用大全是什么意思

- F003704 农村经济调查选集是什么意思

- F003708 桃源综合考察报告集是什么意思

- F003709 内蒙古畜牧业画册是什么意思

- F003713 关于草牧场所有权问题是什么意思

- F003714 甘肃中部地区三年停止植被破坏资料汇编是什么意思

- F003715 青海省种植业区划是什么意思

- F003716 前进中的宁夏农村是什么意思

- F003718 海南岛热带农业自然资源区划是什么意思

- F003720 青海省综合农业区划是什么意思

- F003721 湖南省农业区划是什么意思

- F003723 四川农村的今天和明天是什么意思

- F003725 新疆重点地区荒地资源合理利用是什么意思

- F003726 神府县兴县农村调查是什么意思

- F003727 内蒙古林业40年是什么意思

- F003728 青海畜牧是什么意思

- F003729 内蒙古林业发展概论是什么意思