避雷针bìléizhēn

保护建筑物等免受雷击的金属棒。装在建筑物顶端,通过导线跟一端埋在地下的金属物连接。

避雷针bì léi zhēn

保护建筑物等避免雷击的一种装置。1838年,裨治文在《美理哥合省国志略》(卷之十八)中,称避雷针为“铁杆”。1849年,林鍼在《西海纪游草》中称避雷针为“铁支”。19世纪末至20世纪初,开始出现“防雷尖叉”、 “防雷铁”、“防雷针”、“挡雷针”、 “避雷铁”、“避电针”等名称,“避雷针”一词也是在这个时期出现的,如1903年特社译《世界通史·近世史·第二期》:“法兰克林波士顿人,以刷工长文艺,为文士,发明避雷针。”1909年《图画日报》第七十八号:“迄今西洋多用一金属之针树于屋上,而用金属线与地下相联络,以防其害焉。雷将落于屋上之时,先附于此针,而借线导之于地下,及其落则势力已分矣,故不能为害,此避雷针所由名也。”

避雷针lightning rod

由接闪器、引下线和接地体构成的防止直接雷击的防雷保护装置。接闪器由圆钢或钢管焊成,固定在较高的支架上,经引下线与接地体连接。当雷电先导由云中向下发展到一定高度时,与突出地面的避雷针之间的电场强度增大,雷电先导沿电场强度较强的方向发展,与由避雷针发出的迎面先导汇合,击中避雷针。避雷针将雷吸引到自身并导入地中,保护其周围比它低矮的物体免受雷击。

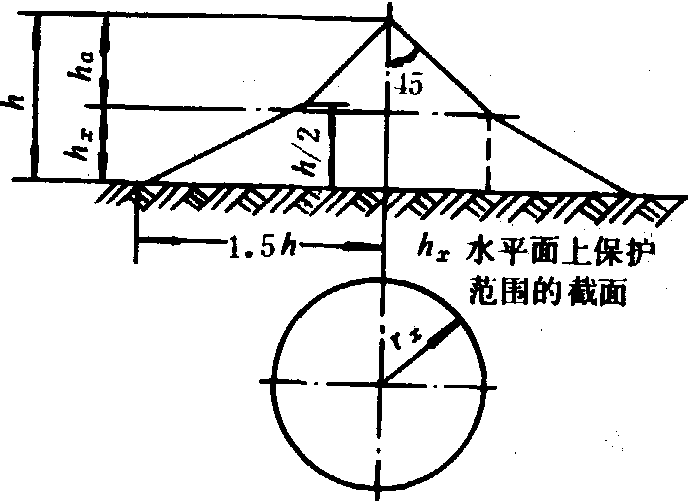

避雷针周围其他物体免受雷击(雷击概率很小)的空间称为避雷针的保护范围,工程上采用模拟实验方法确定。❶单支避雷针的保护范围是个圆锥体(图1)。在被保护物高度hx的水平面上,保护半径为: 当

式中h为针的高度;p为保护半径不与针高成正比增大的系数,当h≤30米时p=1,当30米≤h≤120米时p=5.5/

式中h为针的高度;p为保护半径不与针高成正比增大的系数,当h≤30米时p=1,当30米≤h≤120米时p=5.5/ 。

。

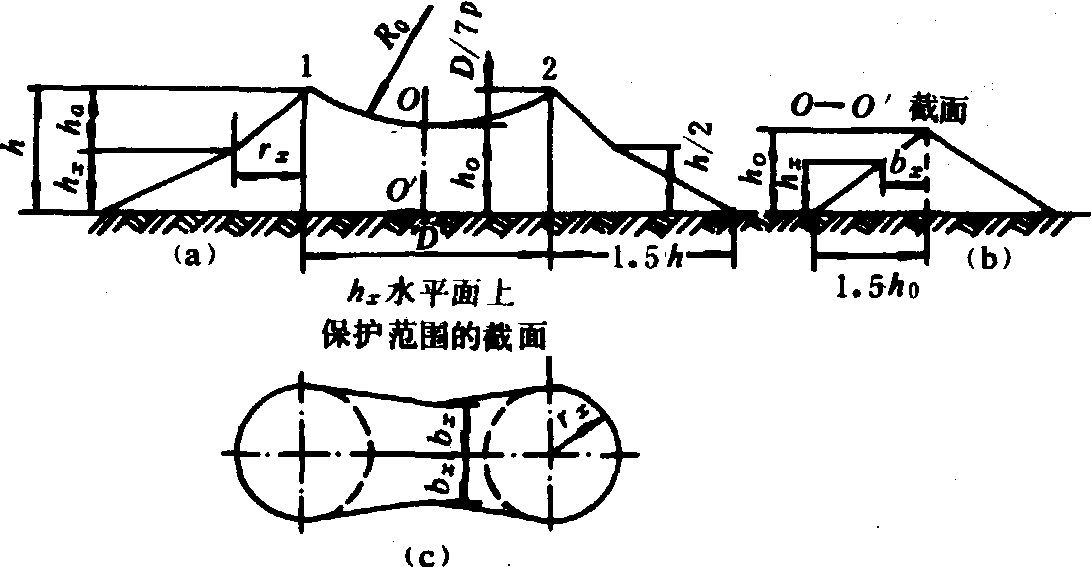

❷两支等高避雷针的保护范围如图2所示。两针外侧的保护半径与单针时一样。在两针中间0-0'截面上最小保护高度为h0=h-D/7p。式中D为两针间的距离(米);其余符号同前。在0-0'截面中,在高度为hx的水平面上保护范围一侧宽度为bx=1.5(h0-hx)。必须使两针间的距离D<7(h-hx)p,一般D/h不宜大于5。

❸三支避雷针的保护范围,可两针、两针分别验算,只要在被保护物高度上两针连线外侧的bx≥0,则三针组成的三角形内部就都在保护范围内。

❹四支避雷针及以上的保护范围,分别以三支避雷针的保护范围验算。

图1 单支避雷针的保护范围

图2 高度为h的两等高避雷针1及2的保护范围

当用避雷针保护电气设备时,还必须防止反击,即防止雷击避雷针后再由针对电气设备放电。避雷针的位置应避开道路及经常有人通过的地方。

避雷针是美国科学家富兰克林(B. Franklin1706~1790)于1749年发明的。随后在很长时间内,对避雷针的保护作用、保护范围及其影响因素进行了研究。20世纪30年代开始进行模拟试验研究。20世纪中叶,又对“闪击距离”(雷电先导头部与地面目标间的临界击穿距离)进行了研究。根据“闪击距离”可以确定雷击中避雷针(线)、地面或被保护物体的范围及各种雷击的概率。

避雷针Bileizhen

保护高建筑物免遭雷击的装置。它是一根粗铁条(或铜条),尖锐的一端伸出所要保护的建筑物的上空,另一端和深埋在地下的金属板很好连接。避雷针是根据尖端放电原理制成的。集中在导体尖端的大量电荷,其电场强度大到使周围的空气发生电离而引起的放电现象,叫做尖端放电。当带有大量电荷的雷雨云接近地面时,就会在地面上感应出大量的异号电荷,这时避雷针尖端处的电荷密度很大,从而电场强度也很大,因此产生尖端放电现象。避雷针尖端周围的气体分子被电离而产生大量的离子,与尖端所带的电荷异号的离子,受到吸引而趋向尖端,与尖端上的电荷发生中和;与尖端所带电荷同号的离子,受到排斥而飞向空间。尖端放电效应使地面感应的电荷减少,总效果相当于感应电荷从避雷针的尖端放到空间。利用避雷针尖端缓慢而连续地放电,避免了雷雨云与大地之间剧烈的瞬间火花放电(雷击),因而防止了雷击对建筑物的破坏。从这个意义上来说,避雷针实际上是一个“引雷”针。可见,要使避雷针起作用,必须保证尖端的尖锐和接地通路的良好;一个接地通路损坏的避雷针,将更容易使建筑物遭受雷击损害。

避雷针

用在建筑物等上面的避免雷击的装置。

避雷针

避雷针是生活中常见的一种保护高层建筑等免受雷击的一种装置,一般建立在高层建筑物的顶端。避雷针是美国著名政治家、哲学家和科学家本杰明·富兰克林于1752年在美国费城发明的。18世纪期间,富兰克林在远离欧洲的美国独自进行了大量的实验与研究,并在电学方面取得了较大的进展。

自1739年,富兰克林便开始研究雷和闪电的现象及本质。在研究中,他逐渐认识到雷电的电本质,并产生了疑问,即闪电在被尖端吸引或放出时,能否会像莱顿瓶一样,产生电流? 在他的论文里,他指出: 由于尖端与莱顿瓶在各个特殊方面都是一致的,所以在那些特殊方面,可以对它们进行比较。而它们在这一方面一致,也是可能的。他认为,可以用尖端的作用,引下闪电。他设计一种岗亭实验:在某个高塔顶上或山顶上,安上一种岗亭,它的大小足以容纳一个人和一条带电凳。把一根铁杆从凳的中央升起,并经过椅子弯出门外,然后向上竖起约7米或10米,而且要把铁杆的上端削尖。这样,如果保持凳的清洁和干燥,一个人站在上面,这时当可能带电和放出电火花的低云掠过时,铁杆就可以从云中把电引到他身上。

在认识到了尖端放电的特殊效应以后,在1750年7月,给柯林孙的信中,富半克林提出了 “用这个尖端的力量来保护房屋、教堂、船舶等等免除闪电的轰击” 的建议。但是由于富兰克林对岗亭高度的要求,他的岗亭实验一直没能够完成。而法国的达利巴尔德,首先完成了把雷与闪电中产生电引下来的实验。达利巴尔德仅仅通过一根13米的铁杆,便把电从中引了下来。这时,雷电的电本质基本已经被证明了,但富兰克林自己又进行了著名的 “风筝实验”,通过确实放入云层中的风筝,引下了电。这样,他更确切地证明了雷电的电本质。1752年9月,富兰克林又在他的房间里,树起了一根铁杆,引下雷雨天空中产生的电,再一次验证了尖端效应。到1754年,富兰克林的用避雷针保护建筑物的建议,被梅伦的的普林迪茨地方的一个牧师迪维什第一次实现了。1760年,富兰克林在费城的一座大楼上,也建起一根避雷针; 1762年,英国的威廉·沃特森在英国树起了第一根避雷针。到了1782年,在费城大约共树起了400根避雷针。

最初,一些神学家们反对树立避雷针。他们认为,雷和闪电是神的愤怒的表示,干扰它们是不敬的。但是哈佛大学的物理学教授约翰·温思罗普作了有力的回答: 就像用上帝赐给我们的方法,来防预雨、雪和风的后果一样,预防闪电的破坏,同样是人类的职责。避雷针发明以后,被很快地推广使用了。但是不久,有人发现,避雷针并不能绝对地预防闪电雷击。在很长一段时间里,人们把避雷针的失败,归结于接地不好、或者是由于尖端不够尖。人们曾提出了各种各样的设计改进。但是,一直都没有多少效果。到将近一个世纪以后,人们认识到了真正的困难。原来,富兰克林的关于避雷针的理论是不完备的。现在人们认识到,经过种种改进的避雷针仍然失败,是由于在放电过程中可能产生振荡的缘故。虽然并不完美,但避雷针仍然被一直使用。通常的避雷装置,一般主要由三部分组成:

❶一根固定在建筑物最高处的铁棒,一般高5米至10米,它的顶端焊有铜质或白金针尖;

❷把它们顶端引下的由导电金属线制成的引下线;

❸在引下线与大地之间,保证引下线和大地相连的接地线。避雷针的意义在于,它是人类运用掌握的科学知识战胜自然的又一例证。虽然并不完善,但对于保护高层建筑等免受雷击,避雷针仍起了十分重要的作用。

避雷针

避雷针是生活中常见的一种保护高层建筑免受雷击的一种装置,一般建立在高层建筑物的顶端。避雷针是美国著名政治家、哲学家和科学家本杰明·富兰克林于1752年在美国费城发明的。18世纪期间,富兰克林在远离欧洲的美国独自进行了大量的实验与研究,并在电学方面取得了较大的进展。

自1739年,富兰克林便开始研究雷和闪电的现象及本质。在研究中,他逐渐认识到雷电的电本质,并产生了疑问,即闪电在被尖端吸引或放出时,能否会像莱顿瓶一样,产生电流?在他的论文里,他指出: 由于尖端与莱顿瓶在各个特殊方面都是一致的,所以在那些特殊方面,可以对它们进行比较。而它们在这一方面一致,也是可能的。他认为,可以用尖端的作用,引下闪电。他设计一种岗亭实验: 在某个高塔顶上或山顶上,安上一种岗亭,它的大小足以容纳一个人和一条带电凳。把一根铁杆从凳的中央升起,并经过凳子弯出门外,然后向上竖起约7米或10米,而且要把铁杆的上端削尖。这样,如果保持凳的清洁和干燥,一个人站在上面,这时当可能带电和放出电火花的低云掠过时,铁杆就可以从云中把电引到他身上。

在认识到了尖端放电的特殊效应以后,在1750年7月,给柯林孙的信中,富兰克林提出了 “用这个尖端的力量来保护房屋、教堂、船舶等等免除闪电的轰击”的建议。但是由于富兰克林对岗亭高度的要求,他的岗亭实验一直没能够完成。而法国的达利巴尔德,首先完成了把雷与闪电中产生电引下来的实验。达利巴尔德仅仅通过一根13米的铁杆,便把电从中引了下来。这时,雷电的电本质基本已经被证明了,但富兰克林自己又进行了著名的 “风筝实验”,通过确实放入云层中的风筝,引下了电。这样,他更确切地证明了雷电的电本质。1752年9月,富兰克林又在他的房间里,竖起了一根铁杆,引下雷雨天空中产生的电,再一次验证了尖端效应。到1754年,富兰克林的用避雷针保护建筑物的建议,被梅伦的普林迪茨地方的一个牧师迪维什第一次实现了。1760年,富兰克林在费城的一座大楼上,也建起一根避雷针; 1762年,英国的威廉·沃特森在英国竖起了第一根避雷针。到了1782年,在费城大约共竖起了400根避雷针。

最初,一些神学家们反对竖立避雷针。他们认为,雷和闪电是神的愤怒的表示,干扰它们是不敬的。但是哈佛大学的物理学教授约翰·温思罗普作了有力的回答: 就像用上帝赐给我们的方法来预防雨、雪和风的后果一样,预防闪电的破坏,同样是人类的职责。避雷针发明以后,被很快地推广使用了。但是不久,有人发现,避雷针并不能绝对地预防闪电雷击。在很长一段时间里,人们把避雷针的失败,归结于接地不好,或者是由于尖端不够尖。人们曾提出了各种各样的设计改进。但是,一直都没有多少效果。到将近一个世纪以后,人们认识到了真正的困难。原来,富兰克林的关于避雷针的理论是不完备的。现在人们认识到,经过种种改进的避雷针仍然失败,是由于在放电过程中可能产生振荡的缘故。虽然并不完美,但避雷针仍然被一直使用。通常的避雷装置,一般主要由三部分组成: (1)一根固定在建筑物最高处的铁棒,一般高5米至10米,它的顶端焊有铜质或白金针尖; (2)从它们顶端引下的由导电金属线制成的引下线; (3)在引下线与大地之间,保证引下线和大地相连的接地线。避雷针的意义在于,它是人类运用掌握的科学知识战胜自然的又一例证。虽然并不完善,但对于保护高层建筑等免受雷击,避雷针仍起了十分重要的作用。

- 张良臣是什么意思

- 张良蕖是什么意思

- 张良辞汉是什么意思

- 张良骥是什么意思

- 张艳霞是什么意思

- 张艺声是什么意思

- 张艺谋是什么意思

- 张艾丁是什么意思

- 张艾丁是什么意思

- 张艾嘉是什么意思

- 张艾嘉是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝是什么意思

- 张芝临池是什么意思

- 张芝庭是什么意思

- 张芝联是什么意思

- 张芝苗是什么意思

- 张芬是什么意思

- 张花冠是什么意思

- 张芳杰是什么意思

- 张芳燮是什么意思

- 张芷芬是什么意思

- 张芸生是什么意思

- 张芾是什么意思

- 张芾是什么意思

- 张苇村是什么意思

- 张苇研是什么意思

- 张苍是什么意思

- 张苍水诗文集是什么意思

- 张苍水集是什么意思

- 张苍水集是什么意思

- 张苍水集是什么意思

- 张苍水集是什么意思

- 张苍水集是什么意思

- 张苏民是什么意思

- 张苑岳是什么意思

- 张苑扬是什么意思

- 张苛是什么意思

- 张苞之死是什么意思

- 张若兰是什么意思

- 张若名是什么意思

- 张若明是什么意思

- 张若筠是什么意思

- 张若虚是什么意思

- 张若虚是什么意思

- 张若虚是什么意思

- 张若虚是什么意思

- 张若谷是什么意思

- 张英是什么意思

- 张英是什么意思

- 张英是什么意思

- 张英是什么意思

- 张英是什么意思

- 张英是什么意思

- 张英元是什么意思