超敏反应hypersensitivity

系过敏反应的一种类型。机体接触某种过敏原后,短时间内发生异常强烈的过敏反应,表现在呼吸系统可发生水肿、渗出,引起呼吸困难、喘憋、乏氧、窒息等;循环系统,出现脉率浅慢、血压下降、休克等;神经系统,可出现抽搐、昏迷等。发生超敏反应时需综合抢救。

超敏反应

超敏反应(变态反应),是经某种抗原刺激后,获得特异性超敏感性(致敏)的机体,再次接触同一抗原所引起的反应性增高的现象; 可由此造成组织损伤,引起相应的疾病,称为超敏反应性疾病,或变应性疾病。

凡能刺激机体产生特异性抗体或形成致敏淋巴细胞,获得特异性超敏感性,并能激发机体发生特异性超敏反应的物质,称为变应原。变应原是一种抗原。变应原有两种性能,即变应原性(或致敏原性)和反应原性。变应原性是指变应原能使机体获得超敏感性的性能,反应原性是指变应原能激发已致敏的机体发生特异性超敏反应的性能。凡是同时具备这两种性能的称为完全变应原,也即完全抗原。只具备反应原性而没有变应原性的称为半变应原,也即半抗原。完全变应原的成分主要是蛋白质,包括血清蛋白、植物花粉、某些食物(如鱼、虾、蟹、贝)、微生物、昆虫毒液、疫苗、组织细胞成分和激素等。半变应原则是指某些低分子物质,如多糖类、脂类、药物或其他代谢产物等,当其与蛋白质结合,形成高分子物质后,就能获得完全变应原的性能。

变应原可来自外界异种物质,如异种动物血清、植物花粉等,称异种变应原; 亦可来自同种异体动物,如同种异型血清、细胞等,称同种变应原。还有自身变应原,是指在一定条件下,由于机体免疫功能失常,失去“自我识别”的能力,或者因某种原因的作用,使自身组织成分发生改变,因而使机体的这些成分成为不能为自身免疫系统所识别的“非已”抗原。异种或同种异体变应原都是外来的,统称外源性变应原; 自身变应原又称内源性变应原。变应性疾病也可按变应原的不同而分为异种性、同种性和自身性三大类。

变应原进入体内,刺激机体产生特异性抗体或致敏淋巴细胞,形成特异性超敏感性的过程,称致敏过程,也即免疫应答过程。变应原经皮肤、呼吸道或消化道进入体内,与淋巴细胞接触后,为淋巴细胞表面的抗原受体所识别。在抗原刺激影响下,不同的淋巴细胞发生不同的应答。T细胞先转化为原淋巴细胞,再发展成为致敏的淋巴细胞。B细胞则经原浆细胞最终分化成为成熟的浆细胞,即抗体形成细胞。T细胞和B细胞经抗原作用后均可中途停止分化,而形成携带特异性免疫信息的记忆细胞。当同一种抗原再次与相应的记忆细胞相遇时,可立即使记忆细胞迅速分化增殖,形成致敏淋巴细胞或浆细胞,以扩大免疫效应。浆细胞合成并分泌特异性抗体(IgE、IgG、IgM、IgA等),是发生体液免疫性超敏反应的主要物质基础。致敏淋巴细胞则可与靶细胞直接接触,或经过它所释放的淋巴因子参与细胞免疫性超敏反应。

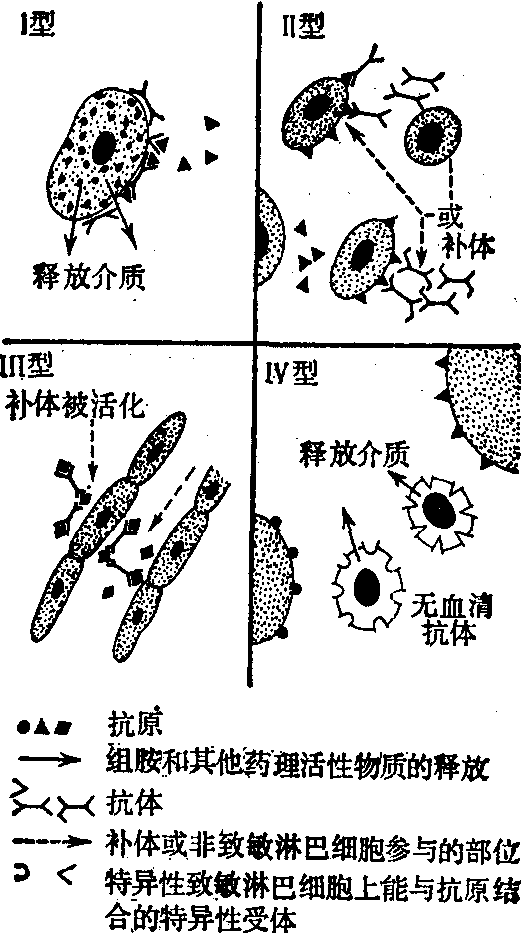

当致敏机体与特异性变应原再次接触时,可立即或缓慢地发生超敏反应,引起相应的组织损伤。根据抗原的性质,机体和环境因素,致敏过程以及反应效应的不同,超敏反应可分为六种类型。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型为变应原与抗体特异性结合引起的速发型反应; Ⅳ型为致敏淋巴细胞与抗原结合引起的迟发型反应;Ⅴ型为刺激型,Ⅵ型为既有抗体又有K细胞参与作用的超敏反应。

Ⅰ型超敏反应 又称过敏反应型或反应素型超敏反应,其特点是反应发生快,一般在接触抗原后30分钟内即出现最强反应。患者可发生休克。反应过程中不需要补体。引起Ⅰ型超敏反应的变应原很多,常见的有异种动物血清、植物蛋白(如花粉)、尘埃、食物蛋白 (如虾、鱼)、昆虫毒液(如蜂毒)、微生物、疫苗以及与蛋白质载体结合的半抗原(如药物和化学品)等。这些变应原可经消化道、呼吸道、皮肤等途径进入体内。输注正常血浆蛋白和免疫球蛋白有时也可引起Ⅰ型超敏反应。引起Ⅰ型超敏反应的抗体主要是IgE,又称反应素。它对肥大细胞和嗜碱粒细胞有特殊亲和性,能与这些细胞的Fc受体紧密结合,故又称亲同种细胞性抗体。在不同种动物中,IgG或IgA也可参与Ⅰ型超敏反应。Ⅰ型超敏反应可由患者血清转移给健康人。

关于Ⅰ型超敏反应的发生机制,目前认为: 特异性变应原与附着在细胞表面的IgE结合后,产生膜信号,激活细胞膜上的腺苷酸环化酶,Ca++乃流入细胞内; 细胞内Ca++增多,反馈抑制腺苷酸环化酶,使细胞内的环磷酸腺苷(cAMP)减少,引起靶细胞内脱出颗粒(保持颗粒稳定需有一定浓度的cAMP),释放组胺、过敏症-慢反应物质(SRS-A)、嗜酸粒细胞趋化因子(ECF-A)和血小板激活因子(PAF)等活性介质。作用于相应器官,产生生物学效应。组胺能增强毛细血管通透性,使平滑肌收缩,小血管扩张,并刺激粘液腺分泌。组胺所引起的主要临床表现有红斑、丘疹、瘙痒、喷嚏、哮喘、咳嗽、呼吸困难、急性肺水肿、呕吐和腹泻等。SRS-A对人的支气管平滑肌有强烈的、缓慢而持久的收缩作用。PAF能活化血小板,使之释放组胺、5-羟色胺,从而加剧上述血管和平滑肌反应。ECF-A能促使嗜酸粒细胞向反应部位游出、聚集。嗜酸粒细胞不但能吞噬微生物和免疫复合物,且能通过它释放的组胺酶、芳香基硫酸酯酶、磷酸酯酶D,分别灭活反应过程中释放的组胺、SRS-A和PAF。因此,嗜酸粒细胞对控制和缓解Ⅰ型超敏反应的发展起重要作用。

Ⅰ型超敏反应临床常见的有全身过敏症、荨麻疹、变应性支气管哮喘、变应性鼻炎、食物过敏症等。

Ⅱ型超敏反应 又称抗体依赖性细胞毒型超敏反应,其特点是抗体与靶细胞(主要是血细胞或某些组织细胞)表面的膜抗原结合,一般激活补体C1、4、2、3,发生免疫粘连,促进吞噬; 如激活全部补体成分(C1~C9),则发生细胞溶解。循环血液中的免疫复合物,偶或也可非特异性地粘连在血细胞表面,激活补体系统,使细胞溶解。异种或同种异体动物细胞是引起Ⅱ型超敏反应的主要抗原; 半抗原(如药物或微生物成分)与血细胞或组织细胞结合形成完全抗原,也可引起此类反应。引起Ⅱ型超敏反应的抗体主要是IgG和IgM,也可有IgA参与。

临床上常见的以Ⅱ型超敏反应为发病基础的疾病有:

❶因误用血型不相容的血液而引起的输血反应;

❷由于胎儿和母体间Rh-Hr血型系统或ABO血型系统的不相容性引起的初生儿免疫血液病;

❸药物诱发的免疫血液病;

❹自身免疫性溶血病;

❺移植排斥反应。在移植排斥反应中,可以有Ⅱ型超敏反应,也可以有Ⅳ型超敏反应,或者两者同时出现。临床出现的移植排斥反应可分超急性、急性和慢性三类。Ⅱ型超敏反应主要见于超急性排斥反应,并可与Ⅳ型超敏反应一起参与急性和慢性排斥反应。

Ⅲ型超敏反应 又称免疫复合物型超敏反应,是由沉淀性抗体在可溶性抗原量稍多的情况下,形成可溶性免疫复合物,沉积在血管基底膜,激活补体系统,引起的以血管炎为主要特征的炎症损伤。引起Ⅲ型超敏反应的抗原主要是可溶性抗原,如血清蛋白、毒素、抗毒素、脂蛋白、糖蛋白、核蛋白、核酸、脂多糖,还包括极其微小的颗粒性抗原,如病毒颗粒。参与Ⅲ型超敏反应的抗体主要是IgG和IgM。

抗原与抗体结合所形成的免疫复合物,是否致病,取决于两者的含量比例,以及由此形成的复合物的大小等因素。在抗原略多于抗体时所形成的中等大小的复合物,最容易沉积在血管基底膜,引起组织损伤。游离的抗原和抗体可先在血液中结合,然后沉着在肾小球、关节滑膜、心肌或其他组织的微血管的管壁; 或者游离的抗体与组织细胞上的抗原相结合,形成免疫复合物,激活补体、血小板和凝血因子Ⅻ。被激活的补体系统产生C3a、C5a、C567和C3b。前三种补体裂解产物能使中性粒细胞向反应部位聚集,并释放溶酶体酶、碱性蛋白、慢反应物质和巨噬细胞趋化因子等活性物质,从而引起炎症反应。C3a和C5a(过敏毒素)还能激活嗜碱粒细胞和肥大细胞,使之释放组胺和其他血管活性胺,使小血管通透性增高,由此加重炎症的发展。C3b有免疫粘连作用,一方面可加强吞噬细胞的吞噬作用; 另方面又能促使血小板聚集和活化,释放血小板磷脂,激活凝血系统; 并促使血小板释放大量二磷酸腺苷(ADP)、组胺和5-羟色胺。ADP使血小板进一步聚集,而组胺和5-羟色胺则与其他血管活性胺一起,促进炎症的发展。除C3b的作用外,免疫复合物本身也能促使血小板聚集,使之发生释放反应。

活化的凝血因子XII (XIIa)可引起一系列凝血系统的连锁反应,在激活的血小板释放的血小板磷脂的协同作用下,最后可导致血管内凝血,形成微血栓。XIIa可促成纤溶系统的活化,引起血浆纤溶酶活性增高,使析出的纤维蛋白溶解。与此同时,如果在凝血过程中消耗了大量血浆凝血因子,则易出现出血倾向。XIIa又可激活激肽系统,引起血浆激肽类含量增高,使血管通透性升高,加重炎症反应(参见“播散性血管内凝血”)。严重者可出现类似过敏性休克的全身症状。

有Ⅲ型超敏反应参与或引起的临床常见疾病,有血清病、链球菌感染后肾小球肾炎、全身性红斑狼疮、类风湿性关节炎等(参见“自身免疫病”)以及局部过敏坏死反应(Arthus反应)。

血清病主要是指以异种血清蛋白为抗原所引起的全身性免疫复合物病。有些药物超敏反应(如青霉素),可以表现为血清病样反应,称为血清病样综合征。血清病分初发性和加速性两种。初发性血清病指第一次接触血清蛋白后就发生的血清病,一般都发生在一次注射大量抗毒素血清几天(一般为7~12天)以后。患者有发热,全身性淋巴结肿大,白细胞增多,红斑,关节肿痛以及多发性动脉炎等全身症状,有时还可伴发心肌炎、心瓣膜炎、肾小球肾炎。初发性血清病的发病机制,是因为注射大量异种血清蛋白以后,经1周左右,体内产生抗体,如果当时注入的抗原尚未完全从体内消失,这些残留的抗原就有可能与新产生的抗体形成免疫复合物,沉积在关节、淋巴结、皮肤等处而引起上述症状。加速性血清病是指患者过去接触过异种血清蛋白,当再次注入同样的抗原时可出现回忆反应,加速抗体产生而发生,一般在注入同类抗原以后1~3天内发生。

IV型超敏反应 又称迟发型超敏反应,其特点是致敏T淋巴细胞在反应中起主导作用,无抗体参加。致敏机体一般在再次接触同一种抗原24小时后逐渐发生以淋巴细胞和巨噬细胞浸润为主的炎症反应,反应部位可出现坏死,也可伴有肉芽肿形成。这种反应可由淋巴细胞转移,而不能由血清转移。除局部反应外,Ⅳ型超敏反应也可引起发热、淋巴细胞减少和全身出疹等全身反应。引起Ⅳ型超敏反应的抗原,有纯化的蛋白质,微生物,或以蛋白质为载体的半抗原。抗原进入机体后,使T细胞致敏,经过分化增殖,形成致敏淋巴细胞。

被抗原致敏的T细胞与携带相应抗原的靶细胞 (微生物或组织细胞)再次接触时,有的可直接杀伤靶细胞,有的则通过致敏淋巴细胞释放的淋巴因子杀伤靶细胞。这两种作用方式可以并存,也可以在不同情况下分别出现。致敏淋巴细胞释放的淋巴因子,经体外实验证明,各有不同的作用。目前认为其中主要有:

❶趋化因子,能吸引巨噬细胞和中性粒细胞向反应部位移动;

❷巨噬细胞激活因子;

❸巨噬细胞聚集因子;

❹巨噬细胞移动抑制因子,能使聚集的巨噬细胞停止移动,使其在反应部位发挥作用;

❺有丝分裂因子,能促使淋巴细胞分裂增殖,以加强对靶细胞的攻击;

❻皮肤反应因子 (或称致炎因子),能增高血管通透性,造成局部水肿,并进一步促使单核细胞游出;

❼淋巴毒素,能破坏和溶解靶细胞;

❽转移因子,能使正常淋巴细胞转变为致敏淋巴细胞,扩大细胞免疫反应;

❾干扰素,能抑制病毒复制,增强组织细胞对病毒的抵抗力;

❿巨噬细胞武装因子,能加强巨噬细胞对肿瘤细胞的攻击。所有这些淋巴因子,并非同时出现,以何者为主,决定于不同作用对象和不同情况。

在人类疾病中,除传染超敏反应属Ⅳ型超敏反应外,由Ⅳ型超敏反应引起的常见疾病,还有接触性皮炎和某些自身免疫病。引起接触性皮炎的抗原是某些化学物质,如油漆、塑料、药物、化妆品、橡胶等。这些物质是半抗原,接触皮肤表面细胞,与皮肤表面的胶原和角质相结合,形成完全抗原而引起致敏(近年证明,半抗原引起的接触性皮炎,是表皮内Langerhans细胞提供半抗原,而非半抗原与自身蛋白的结合物)。当患者再次接触同一种抗原时,通常在48小时后发生局部皮炎。此类皮炎必须与由化学刺激引起的非变应性皮炎相区别,后者大多在接触1~2小时后立即发生反应。器官移植的急性和慢性排斥反应,主要属Ⅳ型超敏反应。

Ⅴ型超敏反应 又称刺激性超敏反应,其特点与Ⅱ型超敏反应类似,即抗体与细胞膜抗原发生反应,所不同者在于Ⅴ型超敏反应的抗体对靶细胞起刺激作用,以加强其生理效应,而不是破坏靶细胞。此类反应目前只发现于甲状腺功能亢进,即甲状腺毒症。

甲状腺毒症患者血清中有一种针对甲状腺细胞表面促甲状腺素(TSH)受体的自身抗体(IgG),统称甲状腺刺激抗体(TSAb),因其作用持续缓慢,故又称长效甲状腺刺激素 (LATS),它能和甲状腺细胞表面的促甲状腺素受体结合,起着类似促甲状腺素的作用。抗体和抗原结合,通过活化甲状腺细胞膜中的腺苷酸环化酶,使细胞内的cAMP水平增高,从而增强甲状腺的活性,分泌过量的甲状腺素,引起甲状腺功能亢进。但与TSH不同,TSAb的作用不受垂体的影响。TSAb能通过胎盘,可使新生儿发生甲状腺功能亢进。

Ⅵ型超敏反应 又称抗体依赖细胞介导性细胞毒性超敏反应(ADCC)。此型超敏反应类似Ⅱ型超敏反应,有人主张把它归属于Ⅱ型超敏反应。但Ⅵ型超敏反应的发生既依赖抗体,又必须有淋巴细胞(K细胞)起介导作用。这就是说,与靶细胞特异性结合的抗体 (IgG) 的Fc区段,必须与K细胞的Fc受体结合,然后由K细胞对靶细胞起杀伤作用。K细胞在反应中无免疫特异性,只要有特异性抗体与靶细胞相结合,就可以对靶细胞起破坏作用。近年来多数人认为,凡是不易被吞噬细胞消灭,或者被抗体直接破坏的较大的细胞或寄生物,都需要依靠此类反应将其消除掉。例如Ⅱ型超敏反应中的抗血细胞抗体,有的必须在K细胞的参与下,抗血细胞抗体才能与血细胞膜上的抗原结合,杀伤血细胞,引起血细胞减少症。抗甲状腺球蛋白抗体与相应抗原结合时,也要有K细胞的介导,才能破坏甲状腺细胞。

Ⅵ型超敏反应可见于自身免疫性甲状腺炎、全身性红斑狼疮、慢性活动性肝炎等自身免疫病,以及肿瘤免疫反应和移植排斥反应。

超敏反应

超敏反应也称超敏感性。机体受微生物感染或接触抗原(包括半抗原)后,呈现反应性增高状态(致敏),若同样微生物或抗原再次进入机体 (或原有抗原仍留在机体内),即可与致敏机体内所形成的特异性抗体或致敏淋巴细胞发生反应,导致组织损伤。这种由相同抗原进入引起致敏机体组织损伤的反应称为超敏反应。引起反应的抗原称为变应原或过敏原。按经典免疫学中的含义,免疫是指宿主对传染因子或抗原的抵抗力而言,后来发现,免疫应答并非总是有利的,有时对机体有害,超敏反应就是一种有害的免疫应答。

超敏反应的原因和表现是相当复杂的。超敏反应的命名和分类也曾经有过不同的观点。最初,Richet (1902)根据反复多次用鳗鱼血清或海葵触须提取物免疫狗而引起死亡的现象,命名为anaphylaxis (ana意为 “无”,phylaxis意为“保护作用”),即无保护作用,汉译转意为过敏反应。而von Pirquet (1906)则借用希腊字allos(变化的)和ergon (反应),将宿主因异物刺激而发生的、改变了的反应性称为变态反应。在这个概念中,包含了反应性降低和反应性增高 (这增高了的反应性即为超敏反应),也包括对天然或人工免疫的通常反应性。后来,变态反应的涵义被颠倒了过来,免疫一词被用来表示vonPirquet原始定义的通常反应性,而变态反应则指反应性增高的状态,即把变态反应作为超敏反应的同义词。Gell和Coombs (1963) 则把变态反应概括为除了免疫耐受性外,还包括致敏动物接触抗原后出现的任何反应,即变态反应包括超敏反应和通常的免疫反应。因此,其含义与其他学者所用的免疫一词是同义词。但未得到公认。目前较公认的含义还是指的是敏感性增高。超敏反应与变态反应是同义词,个别学者也把过敏反应与此混用。

关于超敏反应的分类也是经过几次修正才逐渐完善的。Zinsser (1925) 将众多的、各不相关的许多反应性增高的反应,根据再次接触抗原后反应发生的快慢,将超敏反应分为速发型和迟发型两类。但他并不了解其本质。Chase和Landsteiner (1942)根据致敏豚鼠血清不能转移其结核菌素反应,而用细胞转移则能使正常动物出现阳性反应,证明结核菌素反应是由致敏淋巴细胞引起的,从而揭示了两型超敏反应的区别。但对超敏反应的本质仍未弄清。Gell和Coombs (1963) 根据超敏反应中抗体和细胞是否参与、抗体的类型、抗原与抗体或细胞反应的方式以及有无补体参与而将其分为四种类型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ型)。将速发型超敏反应归为Ⅰ型,迟发型超敏反应归为Ⅳ型反应。最近有人在此基础上又加了两型,即Ⅴ型和Ⅵ型。应该指出,临床实际所见超敏反应并不局限于某一类型,而可能几型同时存在,或早期是速发型,晚期转为迟发型,或以某型为主,过些时候又以另一型为主。Ⅰ~Ⅳ型为一般免疫学工作者所公认,Ⅴ型和Ⅵ型的提出,尚未得到公认,尤其是Ⅵ型。因为Ⅵ型为试管内所观察到的现象,在体内是否如此,尚无证据。

不同类型超敏反应比较*

| Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅲ 型 | Ⅳ 型 | Ⅴ 型 | |

| 同义词 | 过敏性型、反应素 型、速发型 | 细胞溶解型、 细胞毒性型 | 免疫复合物型、 血管炎型 | 迟发型、结核菌 素型 | 刺激性 |

| 介导反应 | 亲同种细胞性抗体 结合肥大细胞 | 体液抗体(IgG、IgM) 结合补体 | 体液抗体(IgG、 IgM)结合补体 | 在T细胞上的 受体 | 体液抗体 |

| 抗原 | 通常是外源性的 (如花粉) | 细胞表面 | 细胞外 | 细胞外或细胞表面 | 细胞表面 |

| 对皮内注射抗原的反应 | |||||

| 最强反应时间 表现 组织学 | 30分钟以内 风团块或潮红 脱颗粒的肥大细胞; 水肿;嗜酸粒细胞 | — — — | 3~8小时 红斑和水肿 急性炎症反应;主 要是粒细胞 | 24~48小时 红斑和硬结 血管周围炎;粒细胞游 开,以单核细胞为主 | — — — |

| 对正常个体的敏感性 转移 | 血清抗体 | 血清抗体 | 血清抗体 | 淋巴细胞或转移因 子 | 血清抗体 |

| 举例 | 特应性超敏反应 如枯草热、过 敏性休克 | 新生儿溶血性 疾病(Rh) | 免疫复合物型肾 小球肾炎、农 民肺 | 对结核的结核菌素 反应、皮肤同种 移植排斥反应 | 甲状腺机 能亢进 |

*Ⅵ型为试管内观察,不列入比较。

Ⅰ型超敏反应 即速发型超敏反应。其致敏机制主要是在变应原刺激下产生以IgE为主的,即旧名为反应素的相对应抗体。IgE对分布在呼吸道、消化道粘膜、皮下疏松结缔组织和血管周围的肥大细胞以及血液中的嗜碱粒细胞有特殊的亲嗜性,并由于此种亲嗜性有严格的种属特异性,因之IgE类抗体也称为亲同种细胞抗体。IgE通过Fc分段与上述细胞表面的受体相结合。当致敏机体再次接触相应的变应原时,结合于肥大细胞或嗜碱粒细胞表面的IgE分子由于变应原的桥连,激活细胞内的酶,使肥大细胞和嗜碱粒细胞内的颗粒释出 (此过程称为脱粒),并由此颗粒释出组胺、慢反应物质(SRS-A)、前列腺素等活性介质和嗜酸粒细胞趋化因子,导致平滑肌痉挛,毛细管扩张、通透性增加,以及腺体分泌增加等。近来研究证明,环鸟苷酸(cGMP)增多与组胺从肥大细胞释放增多有关; 环腺苷酸(cAMP)增多则情况相反,使组胺减少。业已发现SRS-A是一种含脂类物质,与前列腺素有关。进一步研究证明SRS-A中的白细胞三烯和前列腺素都是花生四烯酸的产物,其中白细胞三烯C4和D4具有SRS-A同样的活性。对豚鼠回肠的作用D4比C4要强10倍。目前D4的结构已研究清楚。此外,嗜碱粒细胞和肥大细胞释放的嗜酸粒细胞趋化因子,可吸引嗜酸粒细胞。嗜酸粒细胞提取物称为嗜酸粒细胞衍生抑制物 (EDI),可抑制组胺的释放。嗜酸粒细胞在炎症局部能释放多种酶类,其中包括芳基硫酸酯酶(AS),对SRS-A有灭活作用。这些研究成果无疑对Ⅰ型超敏反应的发病机制和防治提供了有价值的根据。

属Ⅰ型超敏反应的疾病有青霉素过敏性休克、血清过敏症、支气管哮喘、过敏性鼻炎、过敏性胃肠炎等。另外,称作特应性的、与遗传有明显关系的自发的超敏反应如枯草热也属此型。

Ⅱ型超敏反应即细胞毒性型超敏反应。本型所涉及的组织主要是血细胞和肺、肾血管的基底膜。参与反应的是IgG和IgM类抗体。抗体和靶细胞上的抗原相结合,或与细胞表面所吸附的抗原或半抗原结合,或抗原与抗体结合后吸附于细胞表面,由于补体参与引起细胞溶解,也可因抗体与细胞结合后被巨噬细胞吞噬裂解。

Gell和Coombs四型超敏反应模式图(自Gell PGH)

属于Ⅱ型超敏反应的疾病有输血反应、新生儿溶血病、溶血性贫血和链球菌感染后的肾小球肾炎等。

Ⅲ型超敏反应 即免疫复合物型超敏反应。其致敏机制是IgG和IgM类抗体在抗原量稍多的情况下,形成大分子的可溶性免疫复合物,沉积于毛细血管基底膜或其间隙,激活补体,吸引中性粒细胞到局部,后者在吞噬作用过程中释放溶酶体酶,损伤血管及邻近组织,引起血管炎。最常见的沉积部位是皮肤、肾小球和关节滑液囊等。

属于Ⅲ型超敏反应的疾病有血清病、肾小球肾炎、过敏性肺炎以及局部过敏坏死反应(Arthus反应)。

Ⅳ型超敏反应 即迟发型超敏反应。本型为T细胞所介导。当致敏T细胞与相应抗原或靶细胞接触后可转变为直接破坏靶细胞的杀伤细胞,或成为能生成淋巴因子的效应细胞,产生炎症应答。

属于Ⅳ型超敏反应的疾病有传染性变态反应、接触性皮炎、过敏性脑脊髓膜炎等。器官移植的排斥反应也属此型。

Ⅴ型超敏反应 即刺激性超敏反应。本型为非补体结合性抗体直接与细胞表面成分结合,不出现细胞溶解而表现为刺激靶细胞分泌增加。如长效甲状腺刺激素(LATS)实为甲状腺细胞的特异性抗体,作用于甲状腺细胞上的促甲状腺素(TSH)受体,引起甲状腺素分泌增加,表现为甲状腺机能亢进。

Ⅵ型超敏反应 本型主要是K细胞的作用。抗体与靶细胞结合或抗原抗体复合物附着于靶细胞并不导致靶细胞损伤。但若其中的抗体,通过Fc分段与K细胞的Fc受体结合,则K细胞即有杀伤靶细胞的作用。故此型亦称为抗体依赖性细胞毒性反应。

超敏反应hypersensitivity

是指机体对某些抗原初次应答后,再次接受相同抗原刺激时,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的特异性免疫应答。俗称变态反应或过敏反应。Gell和Coombs根据超敏反应发生的机制和临床特点,将其分为四型:Ⅰ型超敏反应*,Ⅱ型超敏反应*,Ⅲ型超敏反应*,Ⅳ型超敏反应*。

- 受传者是什么意思

- 受传者可接受范围是什么意思

- 受传者对传播信息的利用是什么意思

- 受传者对信息的抵制是什么意思

- 受传者对观点的信奉是什么意思

- 受传者心理选择性因素是什么意思

- 受传者社会分类是什么意思

- 受传者顽固论是什么意思

- 受伤是什么意思

- 受伤和死亡是什么意思

- 受伤害是什么意思

- 受伤或死亡的事故是什么意思

- 受伤痛是什么意思

- 受伤的人员是什么意思

- 受伤的地方是什么意思

- 受伤的燕子是什么意思

- 受伤的狮子是什么意思

- 受伤的程度是什么意思

- 受伤的脚是什么意思

- 受伤的蛤蟆都要蹦三蹦是什么意思

- 受伤而残是什么意思

- 受伯是什么意思

- 受位是什么意思

- 受体是什么意思

- 受体学说是什么意思

- 受体放射测定是什么意思

- 受体激动剂是什么意思

- 受体病是什么意思

- 受体缺陷病是什么意思

- 受体部位是什么意思

- 受体颉颃剂是什么意思

- 受作是什么意思

- 受使是什么意思

- 受使唤是什么意思

- 受侮辱轻视是什么意思

- 受侵是什么意思

- 受侵害、欺压者是什么意思

- 受侵害或侮辱而产生的仇恨是什么意思

- 受保是什么意思

- 受保护国家是什么意思

- 受保护的战俘是什么意思

- 受保护贸易是什么意思

- 受俸牧师是什么意思

- 受倒风是什么意思

- 受僇而死是什么意思

- 受儿是什么意思

- 受先是什么意思

- 受光伐是什么意思

- 受光叶面积指数测定是什么意思

- 受兹室诗稿是什么意思

- 受册是什么意思

- 受册生是什么意思

- 受冤是什么意思

- 受冤屈是什么意思

- 受冤屈的样子是什么意思

- 受冤枉是什么意思

- 受冤枉而死是什么意思

- 受冷是什么意思

- 受冷或惊恐而起的疙瘩是什么意思

- 受冷眼是什么意思