赋

这里指一种文体。班固《两都赋序》: “赋者,古诗之流也。”最早以《赋》名篇的一般认为是战国荀卿的《赋篇》。到汉代形成一种特定的体制,讲究文采、韵节,兼具有诗歌与散文的性质,在当时颇为盛行。以后或向骈文方向发展,或进一步散文化。接近于散文的为“文赋”,接近于骈文的为“骈赋”、“律赋”。刘勰《文心雕龙·诠赋》:“赋者铺也。铺采摛文,体物写志也。”意思是,赋就是铺排,铺排华美的词藻章句,以描绘事物,抒写情志。

赋

又称“赋体”。一种兼具诗歌与散文特点的文学体裁。战国时荀况始称其名。至汉代,则形成一种特定体制。表现手法颇受战国诸子百家文风和楚辞影响。主要特点是铺陈物事,讲究文采。盛行于汉魏六朝。唐宋以后,渐趋衰微。在发展过程中,由于形式、体制等不同,又分为骚赋、大赋、小赋、骈赋、律赋、文赋等。

风赋/鵩鸟赋/七发/子虚赋/答客难/二京赋/刺世疾邪赋/登楼赋/思旧赋/海赋/三都赋/芜城赋/别赋/恨赋/哀江南赋/阿房宫赋/秋声赋/赤壁赋

赋

《诗经》六义之一,为文学写作的一种手法。最早见于《周礼·春官》,后《毛诗序》又有阐述。汉代郑玄认为,“赋之言铺,直铺陈今之政教善恶。”宋代朱熹说赋的特点为“直陈其事”,都表明赋有铺陈之意,即把所要叙写的事物加以直接叙述的一种表达方法。而宋代李仲蒙说:“叙物以言情为之赋,情物尽者也。”认为赋是“叙物”与“言情”巧妙结合,在所表现的外物中,尽其可能将主观情感表现出来。这似更为贴近艺术创作的实际。

《赋》

赋

赋fù

宣布,发布。《大雅·烝民》二章:“天子是若,明命使赋。”毛《传》: “赋,布也。”孔《疏》:“显明王之政教,使群臣施布之。”

赋

读音f·u(ˋ),为u韵目,属u—ü韵部。方遇切,去,遇韵。

❶交给;赋予。

❷田赋;田地税。

❸诗词歌赋的“赋”,一种古典文学的文体。

赋

文体名。原为“诗六义”之一(见《毛诗序》),用指一种“敷陈其事”的诗法。又有“诵诗”的意思,“不歌而诵谓之赋”(《汉书·艺文志》),则指一种摆脱了音乐的诵读方式。赋的这两种功能,由于吸收了楚辞的艺术形式,至战国末年演化为一种新的文学样式,由《韩非子·外储说中》“先王之赋、颂、钟鼎之铭”可以推知。现存最早以赋名篇的作品为荀子的《赋篇》,艺术上却甚幼稚。发展到汉代,赋才形成确定的体制。赋是介于诗与散文之间的一种特殊文体,一方面,它讲求声韵的和谐与形式的整饬,一定程度上具有诗的特点,却又不歌而诵;另一方面,句型长短自由,无格律的严格限制,可以自由地状物叙事或抒情说理,一定程度上具有散文的特点,却又往往协韵。刘勰指出:“赋者铺也,铺采摛文,体物写志也。”(《文心雕龙·诠赋》)从内容和形式上大体概括了汉代的赋体特征。不过在中国赋史上,随着时代的发展,赋在体制和特点上不断有所变化,明人徐师曾在其《文体明辨》中曾将赋划分为四类:一为古赋,即先秦两汉时的辞赋,包括了《汉书·艺文志》所含之“屈原赋之属”等四类;二为俳赋,即六朝骈赋;三为唐代的律赋;四为宋代以后的文赋。这四类赋除了有共同点之外,又各具独特之处。此外,唐代敦煌石室中尚发现有用近似于白话写成的通俗体式的“俗赋”,亦可单独算作一类。

赋

其义有四:一、语本《诗经·烝民》:“赋政于外,四方爰发。”此为布施王政。二、《左传·文公三年》:“晋侯飨公,赋‘菁菁者莪’。”《国语·周语》:“邵公曰:‘故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,矇诵。’”二者皆指脱离音乐的一种诵读方式。三、《周礼·春官》:“大师……教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂。”《毛诗序》:“诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”这里指《诗经》中用得最多的一种艺术手法(据谢榛《四溟诗话》统计,《诗经》中赋720,兴370,比110),即朱熹所谓“铺陈其事而直言者也”(《诗集传》)。四、指兼融二、三两义而形成的一种新文体,始于荀况、屈原,其特征是“体物而浏亮”、“极声貌以穷文”。详见“辞赋体类”中之“赋”。

赋复fǔ

❶藏。例:人躲~不见咧。

❍ 东西搁~哪儿了?找~不着了。

❷操持。例:操~铣拺(cěi)~土。

❍ 吃饭操~菜。

《方言》:“赋,臧也。”钱绎笺疏:“臧,古藏字。赋者,谓取而藏之。”又“赋,操也。”郭璞注:“谓操持也。”

赋

〔fu〕 giaod gangs.

赋税 〔fu shui〕 xangb sheib.

赋fu

❶税收。同义合成词:“赋税”。《管子·小匡》:“省刑罚,薄~敛,则民富矣。”

❷征收。同义合成词:“赋敛”。柳宗元《捕蛇者说》:“其始,太医以王命聚之,岁~其二。”(岁:每年。)《战国策·魏策三》:“使道已通,因而关之,出入者~之。”(使道:使者往来的道路。因:凭借,后省略了“之”。)

❸给予。同义合成词:“赋予”。《韩非子·八奸》:“~禄者称其功。”(禄:薪水。称:与……相符。)《韩非子·外储说右上》:“于是反国,发廪(lin)粟以~众贫。”(反国:回到都城。廪粟:仓库里的粮食。)

❹诗歌的陈述性表现手法。钟嵘《诗品·序》:“直书其事,寓言写物,~也。”(书:写。寓言:把思想情感寄托在言辞之中。)

❺一种文体。《史记·屈原贾生列传》:“及渡湘水,为~以吊屈原。”(及:等到。为:写。)韩偓《途中经野塘》:“季重旧游多丧逝,子山新~极悲哀。”(季重:吴质字。旧游:旧游之作。子山:庾信字。极:极尽。)

❻写。《论衡·书虚》:“广陵曲江有涛,文人~之。”温庭筠《河中陪节度游河亭》:“倚栏愁立独徘徊,欲~惭非宋玉才。”

赋賦fù

❶旧指田地税

△ ~税。

❷交给(用于上对下)

△ ~予。

❸人的天性

△ 天~。

❹我国古代一种文体

△ 《赤壁~》。

❺写作(诗、词)

△ ~诗一首。

赋

❶授;交给:~予。

❷特指生成的资质:~性︱天~︱禀~。

❸旧指田地税:~税︱~役︱田~。

❹古代文体名。是一种韵文,介于诗和散文之间:辞~。

❺做诗;念诗:~诗。

○~有(具有)︱~闲(失业无事)。

赋fù

❶ 交给:赋予│天赋。

❷ 古时候的农业税:田赋。

❸ 我国古代的一种有韵散文:汉赋。

❹ 写作诗文:赋诗。

赋fù

吟诵。《招魂》:“人有所极,同心赋些。”王逸注:“赋,诵也。”姜亮夫通故:“指诗赋言。”亦通。

赋

❶《诗经》“六义”之一。朱熹《诗集传》:“赋者,敷陈其事而直言之者也。”即直接铺陈事物的表现手法。最早见于《周礼·春官·大师》:“大师…教六诗,曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂。”孔颖达《毛诗正义》:“则诗文直陈其事不譬喻者皆赋辞也。”如《诗经·周南·葛覃》:“葛之覃兮,施于中谷,维叶萋萋。黄鸟于飞,集于满木,其鸣喈喈。”这里直陈初夏葛叶茂盛,黄鸟飞集在灌木上鸣叫的景色,不用比兴,所以是赋。赋与比、兴相比较,是用得最多最广的。据明代谢榛的统计,《诗经》中用赋的有720处,用兴的有370处,用比的有110处。后世无论诗、词、曲、文、叙事、写景、言志、抒情,都要用赋法。作为铺陈手法的赋还是后来作为文体的赋的一个渊源。

❷文体之一。是一种萌芽于先秦,发展于汉代,长于铺叙,韵散间出,半诗半文的文体。这种文体是承荀卿、宋玉赋作的基础上,广泛吸收、综合了《诗经》、“楚辞”和纵横家说辞的文体特点和创作手法而发展起来的。最早以赋名篇的是战国后期荀卿的《赋篇》,包括“礼”、“知(智)”、“云”、“蚕”、“鍼”五篇小赋。至汉代而极盛,有“汉赋”之称。一般认为它与“楚辞”关系密切,并称“辞赋”,实际上它们是两种不同的文体。“楚辞”是诗,长于抒情;赋却是文,长于铺叙,但韵散间出,半诗半文。赋的特点是:形式自由灵活,篇幅可长可短,辞藻华丽,铺张排比,常用主客问答的方式展开情节,句式多为四言和六言。根据其发展和体制的不同,可分为古赋、俳赋、律赋和文赋。古赋即汉赋,如司马相如的《子虚》、《上林》,扬雄的《甘泉》、《羽猎》都是古赋的代表作。因这些作品篇幅都比较浩大,所以又称大赋。俳赋,又称骈赋(或骈文),它是在古赋的基础上发展变化而成,开始于魏晋,极盛于南北朝时期,讲求骈偶、用典,词藻华美,句式多为四言和六言。如江淹的《恨赋》、《别赋》,庾信的《哀江南赋》等都是俳赋的代表作。律赋,是在唐代为适应科举考试而产生的一种既讲究对偶,又限制音韵的赋体,要求对仗工整,讲求平仄,篇幅不超过四百字。文赋是指中唐以后,至北宋时代,在古文运动的影响下,逐渐散文化的一种新赋体。它不讲骈偶和音律,句式虽仍以四言、六言为主,但较灵活,形似散文,清新自然。如杜牧的《阿房宫赋》,苏轼的《前赤壁赋》、《后赤壁赋》等都是文赋的代表作。今人虽也有以赋名篇的,如峻青的《秋色赋》、杨朔的《茶花赋》等,是优美的现代散文,已不是赋体的作品了。

赋fu

赋税 赋闲 赋性 赋役 赋有 赋予 禀赋 辞赋 天赋 田赋 赋形剂1

赋fù

❶给予;交给:故其气亦必~人,发泄一尽始散。(二·39)这正是地灵人杰,老天生人再不虚~清性的。(四八·1120)

❷秉承;承受:天地间都~阴阳二气所生,或正或邪,或奇或怪,千变万化,都是阴阳顺逆。(三一·725)你我方才所说的这几个人,都只怕是那正邪两~而来一路之人,未可知也。(二·44)

❸韵文和散文相结合的一种文体:歌音未息,早见那边走出一个人来,蹁跹嫋娜,端的与人不同,有~为证。(五·101)按此时之景,即作一~一赞,也不能形容得尽其妙。(十七—十八·382)

❹做诗填词:前所题之联虽佳,如今再各~五言律一首,使我当面试过,方不负我自幼教授之苦心。(十七—十八·391)白梅懒~~红梅,逞艳先迎醉眼开。(五十·1163)

亦稱“賦算”。土地税。《書·禹貢》:“厥田惟下下。厥賦下上錯。”孔穎達疏:“賦者,自上税下之名,謂治田出穀,故經定其差等,謂之厥賦。”北齊·顏之推《顏氏家訓·歸心》:“遂使非法之寺,妨民稼穡;無業之僧,失國賦算;非大覺之本旨也。”

赋

赋

诗六义之一。即直接叙事。《周礼·春官》:“大师教六诗,曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂。”《毛诗序》:“故诗有六义矣,一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”宋·朱熹《诗集传》:“赋者,敷陈其事而直言之也。”

赋与比、兴都是中国古代诗歌创作的优良传统。《诗经》 中的《绵》、《生民》、《公刘》、《七月》等,就是赋体。汉魏六朝乐府民歌中的“感于哀乐,缘事而发”的现实主义诗篇如 《东门行》、《病妇行》、《战城南》、叙事诗《陌上桑》、《孔雀东南飞》、《木兰辞》基本上是“敷陈其事而直言之也”的赋体。唐宋时代,赋体诗进一步发展。李白 《丁都护歌》、《古风》中的《大车扬飞尘》; 杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》、《北征》、组诗 《羌村三首》、“三吏”、“三别”; 白居易 《秦中吟》、《新乐府》 中的 《轻肥》、《歌舞》、《买花》、《缭绫》、《卖炭翁》、《杜陵叟》等,均属赋体。在诗歌中,“赋直而兴微,比显而兴隐” (唐·孔颖达《毛诗正义》),赋是“直说”而不是“曲说”。然所谓“敷陈其事以直言之也”的“直言”,其含意并非等于“浮浅”、“粗浅”、“平铺直叙”、“质直”或“迳直”。李商隐的抒情小诗《夜雨寄北》,四句话一口气说完,没有用比兴,全是“直说”的赋体,却深婉含蓄,语浅意深。

赋和比、兴紧密联系在一起,构成了形象思维的整体概念,不能把赋与比、兴割裂开来。

赋

文体名。汉·班固《两都赋序》:“赋者,古诗之流也”。赋的名称始于战国荀卿的《赋篇》。到汉代形成一种特定的体制,讲究文彩,韵节,兼具诗歌与散文的性质,在当时颇为盛行。汉赋规模宏大,以铺叙事物见长。又有小赋,以抒情为主,风格较为清新。以后或向骈文方向发展,或进一步散文化。接近于散文的为“文赋”,接近于骈文的为“骈赋”,“律赋”。

赋

古代主要文体之一。班固《两都赋序》引“或曰”称:“赋者,古诗之流也。”这是对赋的重要解释。它指出了赋这种文体形式的由来,即源于古诗,由古诗衍化成赋。同时,它也指出了赋的性质,它与诗为类。班固在《汉书·艺文志》中对古籍进行分类,也将赋与诗分在一起,名之为“诗赋略”。这不仅是班固的认识,同时,它也包含了班氏所继承的刘歆的认识。《艺文志》在讲到诗歌发展时说,春秋以后,“学诗之士,逸在布衣;而贤人失志之赋作矣。”布衣而能作诗,故有乐府民歌的兴盛;文人创作,从荀子、屈原起,则以赋的形式抒情言志。屈原等人之作与布衣之作虽在文体形式上有差别,却终属同源而分流。这是汉代占主导地位的看法,也是后世所普遍承认的定说。对赋的第二种被人们经常引用的解释出于《文心雕龙》。其《诠赋》中说:“赋者,铺也。铺采摛文,体物写志也。”这是从音训中引出对赋的特征的解说。铺采是从文辞方面说,指出赋重藻饰的特点;这里的“体”和“写”也是铺叙之意。这是从内容方面说,言其铺叙物体、人情而与华茂的词采相结合,遂成为赋。对赋的第三种解释也见于《汉书·艺文志》。其文说:“不歌而诵谓之赋”。这里的赋本指春秋时代贵族礼会之际不歌诗,而是在对话中背诵几句诗,称之为赋诗。当时本指诗的两种流传形式。春秋以后,“聘问歌咏,不行于列国”,贵族已经不需要同时也没有机会运用背诵几句诗的形式,委婉地表达自己的意思,到了汉代,民间诗歌归乐府所掌,又变成歌诗,而文人创作的文学作品,几乎全都不依赖音乐、歌咏,而靠写在竹简、绢帛之上,或吟诵于唇吻之间。于是,这种“不歌而诵”的流传形式,又成了赋这种文体的流传特征,遂称这种“不歌而诵”的文体为赋。

古人上述说法大抵是不错的,故经文人学士展转引述,几成定论。今人也往往沿用这些说法,以论述赋的性质、概念。殊不知古人的上述说法或对这些说法的引用,都以一定的条件为前提,即古人特别重视文体之辨,同一大类分成若干体,人们经常讨论的是这些类中的体,而不再是类。例如《文章辨体》的作者吴讷称“文辞以体制为先”,然而,他所辨的也是文章中的体,而不是类;在《文体明辨》中,列出今人所说的诗共十四体。今人观念中的诗、散文、应用文等大的概念,古人往往在分类、在选取范文时作为前提处理,因而绝少讨论。唯其如此,古人对赋的概念的解说虽有不够周延之处,却并未引起大的争议。今人则不同。辞与赋古人并不视为二体,更不曾视作异类。楚辞中的代表作《离骚》及《九歌》等,在《汉书·艺文志》中但称为《屈原赋》。今人则将辞与赋划入不同的文学样式中,跨出其原有的大类。如《离骚》已被各种文学史公推为“我国古典文学中最长的抒情诗”,而赋则被收入散文史专著中;也有的学者称赋介乎诗与散文之间。在这些离析古代的一体为两种文学样式的著作中,学者们并不曾提出作此划分的理由和依据,这就未免造成文学理论上的混乱,也不符合古代文学的发展与实际。

今天,我们重新审视赋在几大文学样式中的归属问题,应该严格客观地分析赋的主要特征,运用当代文学理论进行科学概括。

首先,赋必用韵,这是赋究竟应在几大文学样式划分中确定其归属的最重要依据。所有的赋都必须押韵,不押韵则不属于赋。现存的赋都是押韵的,这是对赋的性质的最好的证明。一些有关赋的理论著作也指出了这方面性质,并进而阐明了赋的用韵规律。《文心雕龙·章句》云:“两韵辄易,则声韵微躁;百句不迁,则唇吻告劳”。这里讲的是既不能换韵频繁,也不能一韵到底,而应以四句换韵较为恰当。另据《能改斋漫录》、《容斋随笔》载,隋、唐以赋取士,对赋中韵数的多少,韵的平仄次第,都有逐渐完善的要求。初期并无严格规定,可由作者自定。因此,有三韵、四韵、五韵、六韵等,所押韵的平仄也无限定。开元二年,王邱员外郎知贡举,开始限定进士考试,赋用八韵,并对八韵的平仄有所规定,如有二平六仄、三平五仄等。

其次,赋为咏物言志的文体。今人论赋,多重视其描摹事物的特点,故举《上林赋》、《两都赋》等为例。赋能描写人与物,这是无庸置疑的,同时,赋也是抒情言志的文学形式,《汉书·艺文志》所说的“贤人失志”,《文心雕龙》所说的“体物写志”,都表明赋具有这方面功能。人们熟知的“劝百讽一”也未尝不包含这方面功能。应该看到,在历史上较长一段时间内,赋曾是人们用以表达自己审美感受的主要形式。《悲士不遇赋》、《幽通赋》等都以抒情著称,《阿房宫赋》、《馆娃宫赋》等通过咏史而抒发作者感慨。即使《上林赋》、《羽猎赋》之类被斥为润色鸿业的作品,也未尝不表现出作者的善恶、褒贬之见。

第三,赋以意象、形象实现其功能。《西京杂记》所载司马相如关于“赋之迹”、“赋家之心”的论述,都表明赋以描绘、塑造形象、提供富有艺术感染力的意象为途径,传达作者的审美感受而达于读者,并唤起广泛的共鸣。司马相如所说的“苞括宇宙,总览人物”,正表明赋家在构思与表现之时,对意象与形象的追求。至于赋特别是优秀作品中所提供的形象与意象更是历历在目,不必备陈。

第四,赋重文采,司马相如、扬雄等人论赋,都突出一个“丽”字,“丽以则”、“丽以淫”、“欲其丽”等,已久为人所熟知。

综上所述,可以说,赋具有诗的主要的和基本的性质。赋也是诗,而不是文。它是诗的一体。就像词、曲都是诗而分别冠以他名一样,赋因其句法、写法上的特点而在诗中独树一帜,但它并没超出诗的范围,它在句法结构上,比词、曲更整齐。在诗坛上,它曾经取得过独尊的地位,因此,它是中国诗史上不容忽视的一章。

赋

文体名。由《诗经》《楚辞》发展起来的一种新兴文体。最早以“赋”名篇的是战国末的荀卿,今存《礼赋》《知赋》等五篇,但荀赋与后来的汉赋距离很大。开汉赋先导的是楚国人宋玉,他以楚辞家的才能作赋,把浓艳的文采移植到质朴的赋的写作上,句式参差,极尽铺排夸张,问对与正文分开,为后来汉赋的体制与创作奠定了基础。

到了汉代,赋体进入成熟发达的阶段。汉赋体制宏伟,辞藻华丽。句式上吸收了《雅》《颂》典重的四言风格和先秦散文假设问对的结构、气势恢宏的言辞、排比谐隐、征材叙事的手法。内容上,长于铺采摛文,体物写志。形式上,以四言六言为主,夹杂散句;多用“若夫”“况乎”“或乃”之类连词。赋体的创作经历了不同的时期,体制不断有所变异。徐师曾《文体明辨》将赋分作古赋(汉赋)、俳(骈)赋、文赋、律赋四类,反映了赋在不同时期体制上的变迁和特点,多为后人所接受。参见“汉赋”“骈赋”“律赋”“文赋”条。

赋fù

〖名词〗

一、兵赋,包括交纳的粮草车马等(2)。《子革对灵王》:赋皆千乘。——交纳的兵车都有千乘。《王孙圉论楚宝》:所以备赋,以戒不虞者也。——用来准备军用物资,来防备意料不到的事情的。

二、赋税(9)。《景帝令二千石修职诏》:省繇赋。——减轻徭役和赋税。《晁错论贵粟疏》:取于有余以供上用,则贫民之赋可损。——从有余粮的人那里取得多余的粮食,来供给朝廷的需要,那么贫民的赋税就可以减少。《捕蛇者说》:更若役,复若赋,则何如? ——更换你的差使,恢复你的赋税,怎么样?

三、文体名。讲求声调,以抒情为主,注重排比铺陈。其后以行文骈散之异而分为骈赋、文赋(5)。《屈原列传》:乃作《怀沙》之赋。——[屈原]于是写了《怀沙》赋。《岳阳楼记》:乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。——于是重修岳阳楼,扩大了它原有的规模,在楼上镌刻了唐朝和当代名人的诗赋,嘱托我写文章记下重修岳阳楼这件事。《贾谊论》:为赋以吊屈原。——写了一篇赋来悼念屈原。

赋fù

〖动词〗

一、创作,作,吟诵(13)。《郑伯克段于鄢》:公入而赋。——庄公进入地道吟诵道。《报任安书》:屈原放逐,乃赋《离骚》。——屈原被放逐,才创作了《离骚》。《归去来辞》:临清流而赋诗。——面对着清清的流水而作诗。

二、分配,授予(2)。《敬姜论劳逸》:社而赋事。——春分社日分配农事。《尊经阁记》:经,常道也。其在于天谓之命,其赋于人谓之性。——经,是永恒的道理。它存在于天就叫做命,它授予人就叫做性。

赋fù

❶ 田赋,赋税。《左传·襄公二十二年》:“令倍其~。”柳宗元《捕蛇者说》:“更若役,复若~,则何如?”

❷ 征收、缴纳赋税。《孟子·滕文公上》:“国中什一使自~。”(什一:十分抽一。)柳宗元《捕蛇者说》:“太医以王命聚之,岁~其二。”

❸ 兵赋,缴纳的兵甲车马等。《左传·成公二年》:“此城濮之~也。”

❹ 赋予,授予。《国语·晋语四》:“公属百官,~职任功。”文天祥《正气歌》:“天地有正气,杂然~流形。”

❺ 禀赋,资质。如“天赋”。梅尧臣《乞巧赋》:“~已定矣,今返妄营。”

❻ 论述,陈述。《论衡·对作》:“~奸伪之说。”姜夔《扬州慢》:“青楼梦好,难~深情。”

❼ 吟诵,朗诵。《左传·隐公元年》:“公入而~:‘大隧之中,其乐也融融。’”又《文公十三年》:“文子~《采薇》之四章。”

❽ 创作。陶潜《归去来兮辞》:“临清流而~诗。”

❾ 一种文体。源于楚辞,盛于汉代,善铺陈,有韵,句式类似散文。《史记·屈原列传》:“乃作《怀沙》之~。”

❿ 诗歌的表现手法之一。《诗品·序》:“直书其事,寓言写物,~也。”

赋*賦fu

B8B3

❶授,给予:~予。

❷指人天生的资质、才情等:~性/禀~/这孩子的天~很好。

❸旧时指田地税等:~税/田~/兵~。

❹《诗经》“六义”(风、雅、颂、赋、比、兴)之一,诗歌的一种表现手法。

❺古代文体的一种。盛行于汉代,讲究文采、韵节,兼具诗歌与散文的性质。后向骈文发展,或进一步散文化。

❻〈文〉吟诵,不歌而诵:文子~《采薇》之四章(《左传》)。

❼〈文〉写作:屈原放逐,乃~《离骚》/少年不知愁滋味,为~新诗强说愁。

劳役

役(力役;从~;当~;趋~) 力

力役与赋税:徭税 徭赋

工役劳力:徭力

各种名目的劳役:窠役

筑埧的劳役:堤繇

报酬太少的劳役:斗筲之役

无偿的劳役:义作

统治者强制百姓承担的无偿劳动:赋 繇(繇役) 徭(徭役;徭差;徭使)

凶残征税,徭役沉重:横征苛役

干杂事的劳役:厮役 斯役

繁重的劳役:苛役

艰苦沉重的劳役:苦役

(强迫的劳动:劳役)

给予

给(给与;给以;给授;交给) 予(予以;予与) 与(赠~;~人方便) 赋(赋予) 授(授予;授与)付(付予) 卖 施(施以) 致(致予) 畀(赋畀) 假 赐 诒 丐效 除 遗 降 禀(禀授) 丐 于(嫁祸~人)

给予和接受:授受

给予和褫夺:与夺

上天给予:诞授

付与使命:附命

给以礼遇:给脸

给予同情、关怀等:寄予

给予名称:命名 起名 立名

补予谥号:补谥

给予力量:给力

调配给予:配给

交付给与:交与

分别给与:分发 分给 颁发

分出一部分给予:分(分给) 疏

要想得到,姑且先给予:将夺固与

酌量给予:量给

任意给予:辄与

(使对方有所得:给予)

另见:供给 交给 发给

赋税

赋(赋租;赋课;赋贡;赋调;赋与;赋敛;税赋;施赋) 租(租课;赀租) 课(课制;课税;课租;赀课;银课) 敛 调食 贡彻 排户 茧丝 正籍 关石

租赋,赋税:调赋

旧指国家征收田赋和各种税款的总称:租税 租赋 租贡 租簿 税饷

赋税,租税:赋租

赋税与禄赏:赋禄

赋税和徭役:赋役 赋徭 课役 调役

赋税的数额:赋额 课额

赋税的金额:课金

民少官多,赋税沉重:十羊九牧

赋税苛刻繁重:苛重 苛杂 头会箕敛 头会箕赋

(田地税和各种税:赋税)

旧时的一种税名

捐(捐税;租~;国~;杂~;苛~) 籍

各种税和捐:捐税 税捐

各种税和费:税费

国家规定的正税:课本

税种中规定应课税的项目:税目

征税的名目:税名

按户分摊的税:门摊

农业税:农赋 田科

田地税:赋(赋敛;田赋) 粮(钱粮;余~) 租(租刍;租籍;租课;田租;赀租;课租) 税(税课;税租;僦税;地税;田税;贡税;夏稅;税赋;赋税;资税;土地税)银课 调敛 钱谷 谷籍 耗登 关石 地征 田课 田输

土地税和劳役税:地丁

财产税:资课

车船税:船税 舟算

商业税:市租

市场税:估(估税) 市税

晚清起实行的一种商业税:厘税 厘捐厘金(厘金税)

(国家规定的税收种类:税种)

吟诵

呻 赋 昌诵 唱诵 吟唱 吟课吟讴 吟诵 叹诵 咏唱

课读吟诵:课诵

歌咏吟诵:歌讽

叹赏吟诵:嗟颂

赞叹吟诵:嗟咏

低声吟诵:哼唧 哼哼唧唧

高声吟诵:高吟 豪叫

大声吟诵:唪(唪诵)

引长声音吟唱:长言

(吟咏诵读:吟诵)

各种责任

担负的责任:担子

专门负的责任:专责(各有~)

所承担的责任:担当

能够担当的责任:肩膊

表示所负的连带责任:负乘之累

女婿应当承担的责任:半子之劳

公务上的责任:公责

军事责任:军任

公民或法人按法律规定应尽的责任:义务

人应尽的义务:天职

东道主对客人应尽的接待义务:地主之谊 地主之敬 地主之仪

当兵的义务:役(兵役;戒~;现~;退~;预备~) 赋

债户所负还债的义务:债务

不可推辞的责任:不让之责

进言劝谏的责任:言责

自己的责任:己任

自己所负的责任:己责

对自己言论的责任:言责

对自己文章内容及影响的责任:文责

勇于或能够承担的责任:肩膀

不该负的责任:空责

天资

赋(赋分;秉赋;天赋) 资(恒资) 天分 才分 禀分 天禀 姿质 秉质 颖识 禀姿

秉赋和素质:体分

资质,天赋:资地 资分 材资

受于自然的资质:秉质

写作的天赋:笔分

写作绘画作文的天赋:笔资

聪明的天资:慧眼

聪慧的天资:灵心慧性

聪颖的天资:慧根 慧质

特别的天分:异分

具有独特且很好的天赋:禀赋独厚

出众的天资:隽资

非凡的天资:异禀

心思灵巧,天资聪明:灵心彗性 彗性灵心

天资醇粹:禀粹

(天生的资质:天资)

写诗

赋(赋诗) 作诗 做诗 裁诗 课诗 口业 咏吟 吟讽 吚哦

作诗和对对子:吟诗作对

作诗竞相以生僻字押韵:矜奇斗险

吟诗,作诗:咏言

用口哈气使笔解冻,然后挥笔作诗:呵笔寻诗

创作诗歌:咏唱

诗文创作:警拔 警发 警迈

当场作诗:即席赋诗

集会作诗:拈题分韵

饮酒赋诗:觞泳

朋友之间互相宴请,饮酒作诗:诗酒征逐

作诗并题写:咏题

写诗词:赋 走兔 扣寂 吟哦 谢家活计

作诗填词:调词

吟诗作赋:一吟一咏

梦中觅句赋诗:谢枕

写作诗文:吟笺赋笔 赋笔吟笺

创作诗赋:草赋

著述辞赋:陈词

作歌词而咏唱:作歌

创作和吟诵诗文:赋咏

诵读写作辞赋:课赋

吟诗作赋:咏雩

奉皇帝之命而写诗文:应制

应帝王之命而作诗文:应诏

科举考试的命题限韵赋诗:试诗

不起稿随口吟诵成诗:口占(~一首) 吟诗

限时成诗:击钵催诗

作诗的诀窍:诗家三昧

作诗文有章法:有伦有脊 有脊有伦

写诗写到痴醉的程度:诗颠 诗痴

撰写美好的诗文:缀玉联珠 编珠缀玉 珠联玉缀

以风为题材作诗:吟风 咏风

以风花雪月为题材的写作:抹风弄月 抹月批风 抹月披风 弄月吟风 批风抹月 批月抹风 披风抹月 吟风弄月 吟风感月 吟风吸月 吟风啸月 吟风咏月 吟弄风月 嘲风弄月 嘲风咏月 嘲弄风月 咏月嘲花 咏嘲风月 咏风嘲月 咏月嘲风

刻意吟风弄月:雕风镂月

以史事为题材作诗:咏史

就眼前情景写诗:题诗

仿照别人诗词格式作诗:和(~诗;奉~;应~;属~)

依照别人诗作的原韵作诗:和韵 赓韵

各种文体

记叙文:记(记录;~要;游记;杂~;笔记;记载文) 传(传记;传略;记传) 谱(年~;家~) 纪(纪行;本~) 志(~书;方~;墓~)

议论文:论(~文;论议;~辩;史~;策~;社~;专~;评~) 评(史~;时~) 颂(~歌) 说(师~;~理文)

说明文:故(鲁~;韩~) 解(~嘲) 训(~诂) 注(~疏;~解;传~;小~) 序(~言;大~) 跋(~记;题 ~) 叙 绪

议论说明类文章的总称:论说(论说文)

应用文:书(诏~;制~;玺~;文~) 折(奏~) 典 训 谟 诰 诏 谕 奏 章(奏~) 表(陈情~)笺 启 批 剌 照 禀 移 劄命 誓 令 敕 制 教 牒(家~) 关(~文) 檄(羽~) 帖(军~;府~) 诔(~文) 函 书 信 箴

文体名,墓表的一种:灵表

散文:小品 杂文 杂感 杂记 笔记 笔谈 笔录 漫笔 速写 特写 拾零 剪影 掠影 一瞥 通讯 平文

一种灵活随便的文体或笔记:随笔

有节奏韵律的文体:韵文

韵文的几种形式:辞(楚~) 诗 骚(~体;离~;楚~) 曲(~牌;词~;元~;散~;套~)

韵文和散文的综合体:赋(辞~;汉~;魏~)

用于教化讽谕的赋:风赋

另见:文采 文风

授予

赋(~于) 付畀 授与 交授

授予勋章、奖状、证书等:颁发

授予意旨:授指

授予符节:授节

授予兵器:授孑

报请王者授予俸禄:诏禄

上天授予:诞授 天授 天假

任命、授予:试授

颁布授予:颁予

私自授予:私授

用一定的礼节授予名位或官职:拜(~相;~将;~官)

根据人的德才等条件授以适当的官职:以人择官

死后授予某种封赠、荣誉:追授

在人死后授于某种称号:追赠

(交给重大任务、使命等:授予)

另见:交给 任务 授职

纳税

税(税输) 赋(输赋) 课(办课)完(完纳) 上税 输征 科输

按税率的纳税数额:税额

人民所纳的赋税:民赋

交纳田赋:完租 完粮 还粮

缴纳代替力役的赋税:输庸

交纳拖欠的赋税:完逋

交纳捐税:完税 完捐 上捐

交纳税金:赋金 上税

交纳租税:输租 输税 赋税

交纳租粮:过粮

按丁口纳税:课丁

以物品交税:折税

争先恐后缴纳赋税:踊跃输将 踊跃乐输

不依法交税:偷税 偷漏

(缴纳赋税:纳税)

赋賦fù

方遇切,去遇。

❶赋敛,征赋。《汉书·刑法志》: “税以足食,~以足兵。”

❷授予,给予。《韩非子·八奸》:“官贤者量其能,~禄者称其功。”

❸论述,陈述。《论衡·对作》: “南面称师,~奸伪之说;典城佩紫,读虚妄之书。”

❹吟诵,创作。陶渊明 《归去来兮辞》:“登东皋以舒啸,临清流而~诗。”

❺赋税,租税。柳宗元《捕蛇者说》:“更若役,复若~。”

❻文体之一。《文心雕龙·诠赋》:“别诗之原始,命~之厥初。”

赋

文体名。班固《两都赋序》:“赋者,古诗之流也。”最早以《赋》名篇者一般认为是战国荀卿的《赋篇》。至汉代形成一种特定的体制,讲究文采、韵节,兼具诗歌与散文的性质,在当时颇为盛行。以后或向骈文方向发展,或进一步散文化。接近于散文的为“文赋”,接近于骈文的为“骈赋”、“律赋”。科举制度建立后,亦以赋为考试内容,而以应试之赋为“律赋”。参见“律赋”。

赋

唐代说唱艺术。自汉魏时的俳偕杂赋发展而来,题材全部取材于民间故事和传闻,每篇篇幅不长,句式基本上是以四六言的当时口语为主的赋体韵文,换韵较频繁,节拍急速,介于说与唱之间。此类作品在结构上大体可分为两类: 一是开篇时讲明故事起因,然后以互相问答、反复辩论来展开故事,最后以几句议论,寄托讽喻之意以作结束,如《晏子赋》等; 一是有头有尾地讲述故事,与典型的赋体不同,如《韩朋赋》、《燕子赋》等。

赋

唐代说唱艺术。自汉魏时的俳偕杂赋发展而来,题材全部取材于民间故事和传闻,每篇篇幅不长,句式基本上是以四六言的当时口语为主的赋体韵文,换韵较频繁,节拍急速,介于说与唱之间。此类作品在结构上大体可分为两类: 一是开篇时讲明故事起因,然后以互相问答、反复辩论来展开故事,最后以几句议论,寄托讽喻之意以作结束,如《晏子赋》等; 一是有头有尾地讲述故事,与典型的赋体不同,如《韩朋赋》、《燕子赋》等。

243 赋

文体名。“赋”字的原意是指“诵说”。《汉书·艺文志》所谓“不歌而诵谓之赋”。在《毛诗郑笺》中,“赋”又解为“铺陈”。“赋”作为文学体制,和楚辞有一定关系,至荀卿《赋篇》,始有定名。它起源于战国后期,到汉代才形成确定的体制。在内容上,“赋”注重“体物”和“写志”。在形式上注重铺陈。语言精美,色彩绚烂,讲究音韵和句式,形成一种自由而严谨,流动而又凝滞的文体,既适合散文式的铺陈事理,又保存一定的诗意。“赋”在流变过程中又可分为骚赋、汉赋、骈赋、律赋、文赋等。

赋fu

古代文体名。它最初并不是文体,而有另外两种含义,一是指“不歌而诵”的朗读方式;二是指铺陈言志的表现手法。这种手法对赋的形成有一定影响。战国荀卿作有《赋篇》,其中用隐语的方式铺陈描写了礼、智、云、蚕、箴等事物,是文学史上最早的以赋名篇的作品。其后的宋玉相传有《风赋》等作品,对赋的发展进一步做出了贡献,使赋逐渐形成一种文体。汉代枚乘作有《七发》,正式确立了汉赋的体制。

作为一种文体,赋的特点是铺采摛文,体物写志。文中常用铺陈手法,对事物进行穷形尽相的描摹,辞藻华丽,句式整饬,韵散相间,具有半诗半文的特点。在形式上又常常采用主客问答的方式,展开铺叙描写,以寄托情志。一般认为,这种文体源出于楚辞,并直接受到战国散文的影响。

赋在发展过程中经历了不同的阶段,汉初盛行骚体赋,其形式近于楚辞,以贾谊的《吊屈原赋》、《鹏鸟赋》为代表,西汉中期以后散体大赋兴起,这种赋体制宏伟壮阔,在手法上极力铺张扬厉,内容上讽一劝百。它以司马相如的《子虚赋》、《上林赋》为代表,被视为汉赋正宗。东汉后期,出现了一种体制短小、抒情性强的小赋,对魏晋南北朝的赋作影响很大。南北朝时期,骈赋流行,其特点是讲究对偶平仄,注重用典和藻饰,它们又称为俳赋,代表作有鲍照的《芜城赋》,江淹的《恨赋》、《别赋》,庾信的《哀江南赋》等。唐代以诗赋取士,科举考试中采用了严格讲究声律对偶的律赋。唐宋古文运动解放了文体,一些文人用古文的写作方法作赋,使之由骈俪趋于散文化,称为文赋。代表作品有杜牧《阿房宫赋》、欧阳修《秋声赋》、苏轼《赤壁赋》等。

赋

税。土地为国家所有,其地所产之物应归国家一部分作为用地费用称赋。赋者以供军用。《说文》: “赋,敛也。从贝武。” 贝为钱,武为军。《史记·秦本纪》:“(孝公) 十四年 (公元前348年) 初为赋。”集解: 徐广曰: “制贡赋之法也。” 索隐,谯周云: “初为军赋也。”《晋书·地理志》: “ (西周),1夫1妇受田100亩,公田10亩。……士工商家受田,5口乃当农夫1口。有赋有税,税谓公田什一及工商衡虞之入也,赋供车马甲兵士从之役。民年20受田,60归田。”

赋

文体名称。古代兼具诗歌与散文特点的文学体裁,盛行于汉代。先秦时代,“赋”字有两个含义: 一是《诗经》中赋、比、兴的赋,是一种铺陈直言的表现手法;二是赋诗言志的赋,是一种并非歌唱而又接近于“诵”的具有特殊音调的诵朗方式。也就是班固《汉书·艺文志》所说的“不歌而诵谓之赋”。作为一种文体的赋,其名称究取何义,一直无定论。刘勰在《文心雕龙·诠赋》中说:“赋者,铺也,铺采摛文,体物写志也。”意思是说赋就是排铺之意。把文采排铺出来,为的是描绘事物,抒写情志。现存最早的赋是战国时代荀况的《赋篇》。汉初,赋体文学开始兴盛,并形成了特定体制,讲究文采、韵节,兼具诗歌与散文的性质,以写志为主,多带讽谏怨悱之意。因在形式上受楚辞影响较为明显,故又称“骚体赋”,代表作家作品有贾谊《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》。随着西汉帝国经济的日趋繁荣,统治阶级生活日益奢侈,歌功颂德,铺采摛文的散体大赋逐渐形成,到西汉中叶,大赋发展到顶点,典型的代表作家作品有司马相如的《子虚赋》和《上林赋》。东汉时又出现了一些抒情小赋,如赵壹的《刺世疾邪赋》、蔡邕的《述行赋》、祢衡的《鹦鹉赋》等。后来,赋向骈文和散文两个不同方向发展,接近于散文的为“文赋”,接近于骈文的为 “骈赋”、“律赋”。

赋

我国古代文学样式之 一,是 一种兼有诗歌与散文特点的文学体裁。赋这种文学形式,始于战国时期,至汉代形成它固定的模式与体制。赋的主要特点是,铺陈事物讲求文采,句式多以四言、六言为主。虽然需要押韵,但韵脚比较自由,可以隔上三四句,甚至五六句相押,并可以换韵,大体与内容段落相 一致即可。汉代的赋称“古赋”,一般篇幅都较长,其结构多用问答的形式,韵散夹杂,喜用生字僻字; 六朝时期的赋称 “俳赋”,也称 “骈赋”,一般篇幅都较短,并讲求对偶工整、声律铿锵与使用典故等; 唐宋时期科举考试采用的一种赋体称“律赋”,讲求文章格式统 一、对仗工整严格、平仄声律和谐,并由考官出题限韵,而且全文不得超过400字; 至中唐以后,受古文运动的影响,形成了新的创作风格,称 “文赋”。文赋比起律赋来要自由得多,其字句长短参差错落,形式自由富于变化,押韵也比较随便,注重行文的流畅与语言的清新。

赋

文体。班固《两都赋序》:“赋者,古诗之流也。”由《诗经》、《楚辞》发展而来,最早有战国荀况的《赋篇》,汉代形成特定体制。特点是“铺采摛文,体物写志”(《文心雕龙·诠赋》)。一般都用韵。可分古赋、俳赋、律赋、文赋等。

赋

文体名。班固《两都赋序》说:“赋者,古诗之流也”。赋用作文体的名称,最早见于战国后期荀况的《赋篇》,荀卿的《礼赋》、《知赋》等,到汉代才形成确定的体制。讲究辞采、韵节,兼具诗与散文两种性质,盛行一时,亦称为“新体赋”、“汉大赋”。后来演化成“骈赋”、“律赋”、“文赋”等不同类型。《文心雕龙·诠赋》中说:“赋者,铺也;铺采摛文,体物写志也。”体物写志,指赋的内容;铺采摛文,指赋的形貌。与诗其比,赋的特点首先在于注重“体物”,摹写事物。所以陆机《文赋》中说:“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。”鲜明地区别了诗与赋两种文体的不同。赋在内容上注重通过“体物”以“写志”,在艺术表现上注重铺陈,形容事物的外形和内理,在语言上注重华丽的词藻和绚丽的色彩。赋也讲究声韵美,它把散文的章法、句法和诗歌的韵律、节奏结合在一起,灵活运用排比、对偶、拟人、重叠等多种修辞方法,形成自由而严谨、流动而凝固的文体。赋可以通过摹写事物来达到抒发情志的目的,这是赋体在内容上的要求。

赋賦fù

❶交给。如:赋予。

❷旧指田地税。如:田赋,赋税。

❸中国古代一种文体,盛行于汉魏六朝,是韵文和散文的综合体。

❹做诗、词。如:赋诗一首。

❺固有,具有。如:赋性(天性),赋有(具有某种性格和气质等)。

赋

文体名。刘勰《文心雕龙·诠赋》:“赋也者,铺也。铺采摛文,体物写志也。”班固《汉书·艺文志》:“赋者,古诗之流也”。溯其源流,“受命于诗人,拓宇于楚辞”,“信兴楚而盛汉”(《文心雕龙》)。初有荀子《礼赋》、《智赋》,宋玉《风赋》、《钓赋》。及至汉代,“陆贾扣其端,贾谊振其绪,枚马同其风,王扬骋其势”,“拟诸形容,则言务纤密;象其物宜,则理贵侧附”(《文心雕龙》)。或长于叙事,或长于说理,体制宏大,铺张扬厉,遂蔚成汉赋之大国。赋体,多用客主问答形式,极声貌以穷文,缘情发义,托物兴词。三国两晋以及六朝,受诗歌声律对偶之影响,汉赋变为俳赋(亦称骈赋);唐代,再变而为律赋,宋代又变而为文赋。故赋之为体,可分骚体赋、汉大赋、抒情咏物小赋、骈赋、律赋、文赋等。

赋

古代文体名。本意指诵说,如 《汉书·艺文志》 “不歌而诵谓之赋。” 《毛诗序》把 “赋” 作为 《诗经》 “六义” 之一,解作铺的意思,指铺陈言志的手法。战国后期赵人荀卿《赋篇》,最早以 “赋” 名篇,“赋” 开始被用作文体的名称。汉人把屈原、宋玉的辞和z荀卿的赋统称为辞赋,看到了两者的密切关系,并把屈原看作辞赋之祖。汉初,逐渐形成一种特定的体制。它继承 《楚辞》 形式上一些特点,讲究文采、韵律和节奏,又吸收了战国纵横家铺张的手法,内容上着力 “体物”,也注意到 “写志”,即通过摹写事物来抒发情志。此外,趋于散文化,经常使用排比、对偶的整齐句法,既自由又谨严,兼具诗歌和散文的性质。赋体的流变大体经历了从屈原、宋玉的骚赋,到贾谊、枚乘、司马相如代表的汉赋,魏晋南北朝流行骈赋,唐代盛行科举考试专用的律赋,唐宋时代趋向散文化的文赋各个阶段。

赋(賦)fù

Ⅰ ❶ (交给) bestow on;endow with: 天 ~ 之才 God-given talent

❷ (做诗、词) compose (a poem): ~ 诗陈词 write poem descriptive of occasion Ⅱ ❶ (旧指田地税)tax;levy: 田 ~ land tax

❷ (古代文体,是韵文和散文的综合体,用来写景叙事) fu,descriptive prose interspersed with verse:《云雀 ~》 Ode to (a) Skylark

◆赋额 tax rate;

赋格曲 {音} fugue;

赋能 energize;

赋色 colouration;colouring;

赋诗狂 metromania;

赋税 taxes;

赋闲 (of an official) be unemployed;

赋性 inborn nature;

赋性疏慵 insolent by nature;

赋役 taxes and corvée;赋有 possess (naturally);be gifted (with);be endowed (with some gift,etc.);

赋予 give;endow;entrust;

赋值 assignment;evaluation;valuation

赋fu

intricate literary form combining elements of poetry and prose(much cultivated from the Han times to the Six Dynasties period;variously translated as “rhyme prose”,“poetic prose”,“prose poem”,etc.; often transliterated as fu)

赋fu

fu; rhapsody; rhyme-prose

《赋》fu

The Rhapsody→顾云 (Gu Yun)

赋

fu;descriptive prose interspersed with verse;ode

赋

屈原作品称“赋”。《史记·屈原列传》:屈原“乃作怀沙之赋。”传中于宋玉、唐勒、景差等,称其“皆为辞而以赋见称”。《汉书·艺文志》:“春秋之后,周道浸坏,聘问歌咏不行于列国,学诗之士逸在布衣,而贤人失志之赋作矣。大儒孙卿及楚臣屈原离谗忧国,皆作赋以讽,咸有恻隐古诗之义。”刘永济《屈赋通笺·正名定义第一》,说屈原作品“曰赋、曰骚,皆后人从而名之词,非屈子当日自名之义也。屈子自名其文,于篇中凡两见。其一,九辩曰:‘然中路而迷惑兮,自压案而学诵。’其二,抽思曰:‘追思作诵,聊以自救兮。’考故书凡称诵者,以有节之声调,歌配乐之诗章,盖异于声比琴瑟之歌也。所歌之诗章,即名曰诵,亦犹吟、咏、歌、谣同为诗体之别称也。”因此“屈子之文,正名定义,自当以诵为宜,曰赋曰骚,皆非其本也。”由于“赋、诵同为不比琴瑟之歌,同兼称美讥过之用,于义为最近。”而“屈子之诵,既蒙赋名,于是赋行而诵废”。

赋fù

❶

❷ 横

❸ 随物

❹ 轻徭薄

赋*賦fù

(12画)![]()

![]()

【提示】武,左下角是一竖、一提,不是一竖提。

*赋(賦)fù

12画 贝部

(1) 旧指田地税: ~税|田~。

(2) 给予: ~予|天~人权。

(3) 天生的资质: 天~|禀~。

(4) 古代文体的一种,讲究铺陈辞藻: 汉~|诗词歌~。

(5) 作诗词: 即兴~诗。

赋賦fù

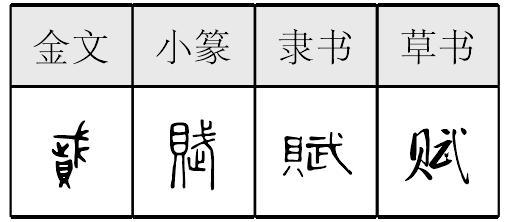

西周以来的形声字。从贝(貝),武(从戈,从止)声。本指敛取,征收。引申为税,特指田地税。如:田赋。组词如:赋税。通敷,铺展,敷布义。用作古典文学中一种文体的名称,指多4字或6字对偶句的文体,该文体特征为铺陈敷衍。如:诗赋。又引申为颁布,陈述。特指念诗或作诗。如:登高赋诗。又敛取的反训为给予义。组词如:赋予。

赋賦★繁◎常★常

fù賦,形声,从貝,武声,本义为敛取、征税,引申为田地税、给予、资质等。《简化字表》类推简作“赋”。

【辨析】

赋/税 这两个字都用于税收义,但有区别:“赋”多指田赋、兵赋,“税”多指田赋以外的其他税。工业、商业的税多说“税”,而不说“赋”。

- 殊死的抗争——外国人民大起义(二)是什么意思

- 殊深轸念是什么意思

- 殊滋异味是什么意思

- 殊类是什么意思

- 殊绘石钺是什么意思

- 殊胜散是什么意思

- 殊胜散是什么意思

- 殊荣是什么意思

- 殊言别语是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 殊途同归是什么意思

- 残是什么意思

- 残是什么意思

- 残是什么意思

- 残是什么意思

- 残是什么意思

- 残丘是什么意思

- 残余是什么意思

- 残余土是什么意思

- 残余油饱和度确定方法是什么意思

- 残余盐化是什么意思

- 残兵败将是什么意思

- 残兵败将是什么意思

- 残兵败将是什么意思

- 残冬是什么意思

- 残冬是什么意思

- 残冬腊月是什么意思

- 残冻因风解,新梅变腊开是什么意思

- 残冻因风解,新梅变腊开。行看武昌柳,仿佛映楼台。是什么意思

- 残唐五代史演义是什么意思

- 残唐五代史演义传是什么意思

- 残唐五代史演传是什么意思

- 残存的记忆是什么意思

- 残客是什么意思

- 残害 戕害 戕贼是什么意思

- 残家书是什么意思

- 残家书·某人啓残纸是什么意思

- 残尿测定是什么意思

- 残山剩水是什么意思

- 残山剩水是什么意思

- 残山剩水是什么意思

- 残差是什么意思

- 残差平方和是什么意思

- 残年是什么意思

- 残年余力是什么意思

- 残废是什么意思

- 残废是什么意思

- 残废人之歌是什么意思

- 残废人之爱是什么意思

- 残废优待是什么意思

- 残废保险是什么意思

- 残废和傻瓜是什么意思

- 残废审查委员会是什么意思

- 残废抚恤费是什么意思

- 残废收入补偿保险是什么意思