视网膜retina

脊椎动物眼球壁最内一层高度分化的神经组织。为视觉系统的重要结构。按其感光功能分为盲部与视部。视部能感受光的刺激并转为神经冲动传至脑构成视觉,由色素上皮细胞、感光细胞、双极细胞、节细胞、联络细胞、支持细胞组成,自外向内呈平行排列的十层结构。在眼球后部内面眼底处的视网膜上,有两个特殊区域,一为视力最敏感的中央凹(区);另一是无感光能力的视盘(盲点),是视神经穿出处。

视网膜shiwangmo

具有感光作用的神经组织膜。其最外层为色素上皮层,内为神经细胞层。主要由三种神经元组成:最外层为视细胞,属于第一级神经元;中间是双极细胞,属于第二级神经元;最内层为神经节细胞,属于第三级神经元。视网膜的中心有一黄色色素区,称为黄斑。黄斑的中央有一小凹称为中央凹,其中只含有最细的视锥细胞,此处是视觉分辨最敏锐的地方。在视网膜的边部主要是大量的视杆细胞和少数视锥细胞。动物的种类不同,其视网膜的结构和功能有很大区别。

视网膜shiwangmo

眼球壁的内膜,是眼球的感光部分,分视网膜视部和视网膜盲部两部分。贴在脉络膜内面,有感光作用的是视网膜视部;贴在虹膜和睫状体内面,没有感光作用的是视网膜盲部。两部分交界处有锯齿形边缘。在人类的视网膜上,有两种感光细胞,一种是视锥细胞,另一种是视杆细胞。视锥细胞能感受强光的刺激与识别颜色,视杆细胞则感受弱光的刺激。由于视杆细胞在感光时需要维生素A,所以缺乏维生素A,在弱光下就看不见东西,称为夜盲症。视网膜上神经纤维集中穿出眼球的部位,为视神经乳头,呈圆盘状。在视神经乳头处无感光细胞,在视野中为一盲区,称为生理盲点。距视神经乳头外侧3~4毫米处,称为黄斑部,该处视锥细胞最多,视力也最敏锐。

视网膜retina

系构成眼球壁的1层内膜,故又叫眼内膜。位于中膜的内面,分为内、外两层。外层是单层细胞的色素层。内层可分3部,即视部、睫状体部和虹膜部。视部最大,为感光部分,内含有锥体细胞和杆状细胞,两者分别感受强光和暗光。睫状体部和虹膜部贴附睫状体和虹膜的内面,无感光作用,又叫盲部。视网膜的内层和外层最容易分离,在病理或固定标本上的视网膜脱离是指视网膜的内层与色素上皮层分离而言。视网膜后部偏内侧有视神经乳头,此处无感光作用;在视神经乳头外侧有黄斑区,为感光最敏感的地方。视网膜疾病亦较常见,且往往对视力影响较大。

视网膜

眼球壁三层膜的最内层。主要由能感受光刺激的视锥细胞和视杆细胞组成。在受光刺激后转换成神经冲动,沿视神经传至脑,形成视觉。视网膜在视神经出眼球处,无视觉细胞,不能感受光的刺激,称为盲点。正对瞳孔有一黄色小区,称为黄斑,其中有一浅凹,是视觉最敏感的部位。

视网膜

眼球壁最内的一层膜。厚度约0.1~0.5毫米,主要由能感受光刺激的视觉细胞组成。视网膜分为四层,由外向内依次为色素细胞层、感光细胞层、双极细胞层和节细胞层。色素细胞层含有黑色素颗粒和维生素A,对感光细胞有营养和保护作用。感光细胞层主要由视杆细胞和视锥细胞组成,它们含有特殊的感光色素。视杆细胞和视锥细胞可分为四部分,由外向内依次为外段、内段、胞体和终足。其中外段是感光色素集中的地方,在感光换能中起重要作用。视杆细胞和视锥细胞的区别在于其外段不仅外形不同,而且所含感光物质也不同。视杆细胞外段呈长杆状,视锥细胞呈短圆锥状。两种感光细胞都通过终足与双极细胞层的双极细胞发生突触联系,双极细胞再与节细胞层中的节细胞联系。视网膜细胞除了有纵的联系外,还存在着横的联系。由于各种细胞之间存在着复杂的联系,所以使视觉信息在视网膜内已经得到初步加工。节细胞层发出的神经轴突先在视网膜表面聚合起来,然后在眼的后极穿过视网膜形成视神经乳头。视神经乳头没有感光细胞,无感光功能,故称为盲点。在眼球后极偏外侧的视网膜上,有直径约1.5毫米的黄色色素沉着区,叫做黄斑,其中央有一直径约0.5毫米的小凹陷,此处视网膜极薄,形成中央凹,具有精细的视觉功能。视网膜中存在着两种感光换能系统,一种是由视杆细胞和有关的双极细胞及节细胞构成。它们对光的敏感性较高,在昏暗的环境中能引起视觉,但精确性差,只能看到物体的粗略轮廓,并且无色觉,故称为视杆系统或夜光觉系统。另一种是由视锥细胞和有关的传递细胞构成。它们对光的敏感性较差,只有在类似白昼的强光条件下才引起感觉,但可辨别颜色,并且视物较清楚,故称为视锥系统或昼光觉系统。

视网膜retina

是眼的视觉感受装置,位于眼球壁的最内层,占据眼球壁的后2/3。视网膜由十层结构构成,由外向内分别是色素上皮层、视杆视锥层、外界膜、外核层、外网层、内核层、内网层、节细胞层、神经纤维层和内界膜。在视网膜的后部有视盘,其外侧3.5cm处有黄斑。

视网膜

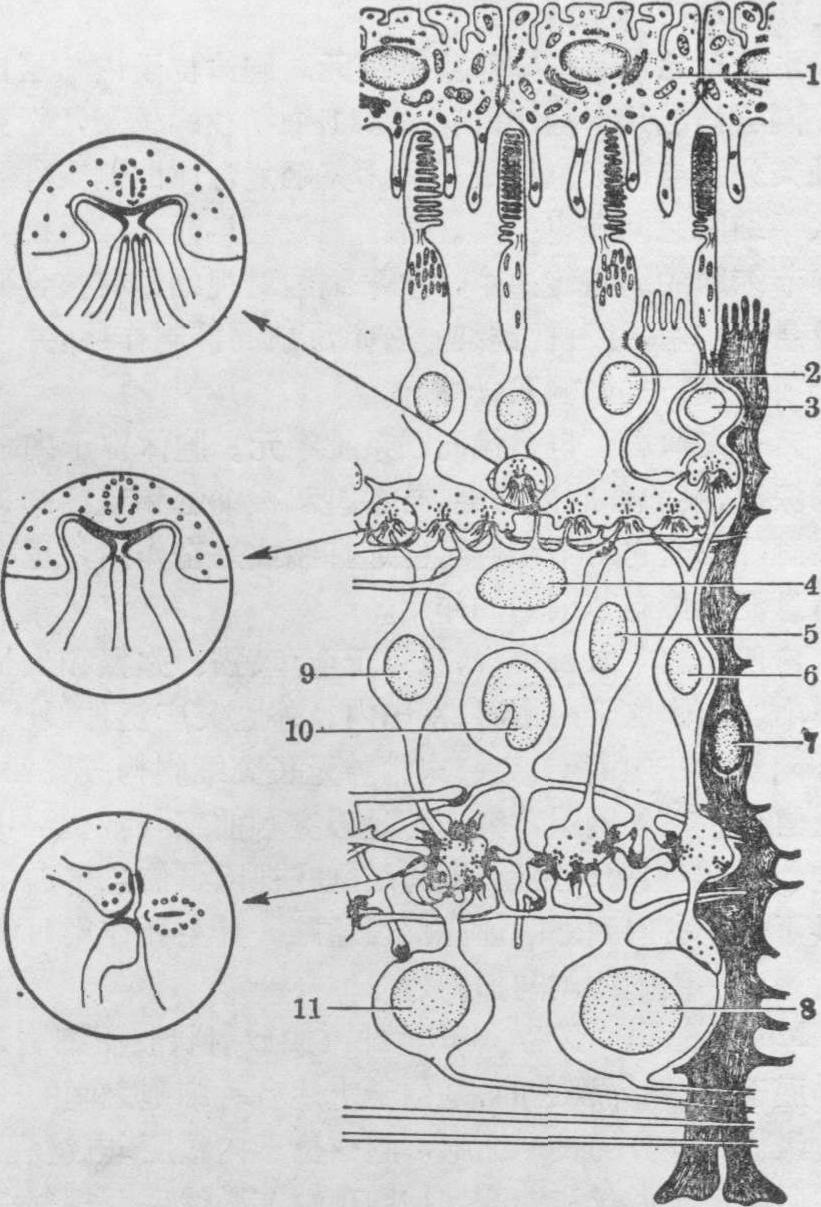

视网膜为眼球壁的内层,分为视网膜盲部和视部。盲部包括视网膜虹膜部和视网膜睫状体部,各贴附于虹膜和睫状体内面,是虹膜和睫状体的组成部分(参见“眼球”条)。视网膜视部常简称视网膜,为一层柔软而透明的膜,紧贴在脉络膜内面,有感受光刺激的作用。视网膜厚度不一,一般为0.4mm,视盘边缘最厚,约0.5mm,中央凹最薄,为0.1mm,至锯齿缘为0.15mm。视网膜主要由色素上皮细胞、视细胞、双极细胞、节细胞、水平细胞、无长突细胞、网间细胞和Muller细胞等组成。这些细胞及其突起排列有序,可据此将视网膜自外向内分为10层 (图1,图2)。

❶色素上皮层:由单层色素上皮细胞构成;

❷视杆视锥层:由视杆细胞和视锥细胞的外突构成;

❸外界膜:由Muller细胞的外突末端连接而成;

❹外核层: 由视杆细胞和视锥细胞的细胞体组成;

❺外网层: 由视杆细胞和视锥细胞的内突及双极细胞的树突构成;

❻内核层:由双极细胞、水平细胞、无长突细胞和Muller细胞的胞体构成;

❼内网层:由双极细胞的轴突和无长突细胞及节细胞的树突构成;

❽节细胞层: 由节细胞的胞体组成;

❾神经纤维层: 由节细胞的轴突组成;

❿内界膜:为Müller细胞的内突末端连接而成。

图1 人眼球壁

1.巩膜 2.脉络膜 3.色素上皮层 4.视杆视锥层 5.外界膜 6.外核层 7.外网层 8.内核层 9.内网层 10.节细胞层 11.神经纤维层 12.内界膜

图2 视网膜细胞及其联系电镜模式图

左上图示视杆细胞同双极细胞和水平细胞间的突触

左中图示视锥细胞同双极细胞间的突触

左下图示双极细胞同节细胞间的突触

右图示视网膜的分层和细胞

1.色素上皮细胞 2.视锥细胞 3.视杆细胞 4.水平细胞 5.扁平状双极细胞 6.杆状双极细胞 7.Mül-ler细胞 8.弥散节细胞 9.侏儒双极细胞 10. 无长突细胞 11.侏儒节细胞

色素上皮 为一层矮六角棱柱状细胞,高8~10μm,宽12~18μm(图1)。细胞顶部伸出许多长5~7μm的突起。在胚胎发生时,上皮基部和脉络膜紧密连接,但顶部与视细胞连接不紧,故易在此发生视网膜剥离。电镜观察,细胞之间有紧密连接、中间连接和缝隙连接,基底部有胞膜内褶和线粒体,故推测色素上皮有运输离子和屏障作用。胞核圆形,位于细胞基部。顶部胞质含许多椭圆或圆形的黑色素颗粒和含板层碎片的残余体。滑面内质网发达,分布于色素颗粒和残余体之间。有高尔基复合体、溶酶体、粗面内质网和脂滴(图2)。这些结构反映了色素上皮的多种功能:

❶色素颗粒由粗面内质网产生,经高尔基复合体转运至胞质顶部。已知两栖类和鱼类受强光照射时,色素颗粒移入突起中;处于黑暗时,色素颗粒又回到胞质中,这说明色素上皮有吸收光和保护视细胞免受强光刺激的作用;

❷脂滴有集聚和贮存维生素A的作用,通过滑面内质网的酯化与转运,参与视细胞合成视紫红质;

❸能吞噬脱落的视杆细胞外节膜盘,藉溶酶体酶水解消化,形成残余体;

❹分泌蛋白多糖,粘合和维持视杆、视锥与色素上皮的相互位置关系,从而保证视紫红质的更新和营养物质的传递。

视细胞 又名感光细胞,分视杆细胞和视锥细胞。人视网膜有视杆细胞约12,000万个,对弱光刺激敏感;视锥细胞有650万~700万个,对强光和颜色敏感。二种细胞平行排列,视锥细胞主要集中在中央凹;视杆细胞由中央凹边缘向外周渐多。至锯齿缘附近,视细胞消失。

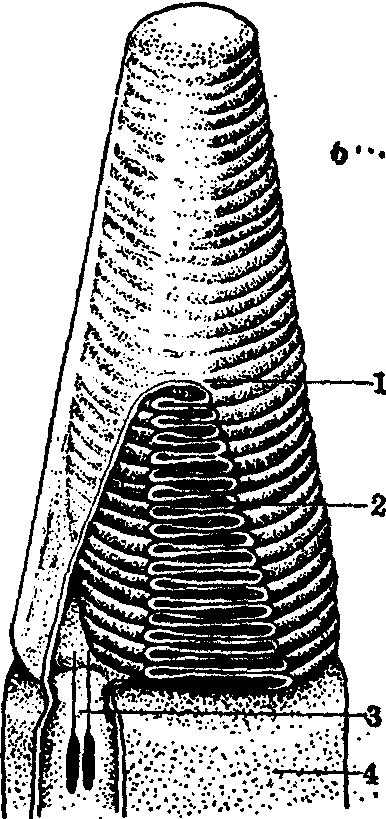

视杆细胞 为有突起的细胞,胞体圆形,有染色较深的小椭圆形核。由胞体向内、外侧伸出突起。内侧突起又称内纤维,末端膨大,称杆小球,呈球状,有凹陷,胞质内有突触小泡和突触带等。突触带是一条与表面膜相垂直的致密蛋白质板。双极细胞的树突和其二侧各有一个水平细胞的突起伸入凹陷内,共同构成三联突触复合体(图2)。外侧突起称视杆,其直径在中央凹附近为1~1.5μm,至锯齿缘附近增至2.5~3μm; 其长度在中央凹附近约60μm,至锯齿缘附近约40μm。视杆由细圆柱状的外节和较粗的内节组成。电镜观察,内节的胞质内有丰富的线粒体、内质网、游离核糖体、高尔基复合体、微管和糖原等。内节能合成蛋白质,并通过内、外节之间的连接纤毛输送到外节,作为膜盘更新的原料。外节表面有细胞膜,内有700~1,000个平行排列的扁圆形膜盘(图3)。每个膜盘的直径约2μm,厚约14nm,二个膜盘之间的间隔与膜盘的厚度近似。膜盘起初由外节基部一侧细胞膜向内褶叠形成,在移向顶部时与细胞膜分离,成为圆盘。在成年眼中,外节顶部的膜盘不断地破坏脱落,被色素上皮细胞吞噬消化,基部的细胞膜不断内陷形成膜盘补充更新。膜盘的膜上含有视紫红质和Ca泵,细胞膜上有Ca泵和Na通道。视紫红质由11-顺视黄醛和视蛋白结合而成,在暗环境下保持稳定,显紫红色。光照射时,视紫红质发生异构化,经一系列光化学反应分解为视蛋白和全反视黄醛。在暗处,全反视黄醛借异构酶的作用,又变成11-顺视黄醛,与视蛋白结合成视紫红质。故视紫红质在明、暗环境下不断分解和更新。视网膜中的视黄醛可变成维生素A,大部分通过酯化酶变成维生素A酯,贮存于色素上皮,供视杆用于生成视紫红质。若维生素A缺乏,视紫红质的合成减少,致成夜盲症。视杆外节的膜盘是感光的特殊结构,能将光刺激转变为电信号。这个信息转换,目前多以Ca2+浓度变化影响外节细胞膜Na+的通透性来解释,即Ca2+起把膜盘上光化学反应的信息传递到细胞膜离子通道的中介作用,将光信息转变为电变化。在暗处时,Ca2+借膜盘上Ca泵由细胞质泵入膜盘内,使细胞质的Ca++浓度降低,于是外节细胞膜的Na通道开放,Na+进入外节,细胞膜产生去极化。光照时,膜盘内的Ca2+释放到细胞质内,与外节细胞膜的某种物质结合,使该处Na通道关闭,Na+进入受阻,细胞膜出现超极化。外节的电变化通过连接纤毛传向内节和内侧突起,影响杆小球内神经递质的释放,通过三联突触复合体将信息传给双极细胞和水平细胞。通常在黑暗时,视细胞处在去极化,可不断释放递质,光照时的视细胞递质释放受阻。

图3 视杆超微结构立体模式图

1.膜盘 2.外节 3.连续纤毛 4.内节

视锥细胞 基本结构和视杆细胞相似,主要区别为:

❶视锥细胞的核大,染色较浅,除中央凹外,以单列位于外界膜附近;

❷其外侧突起称视锥,在中央凹处的较细长,长约75μm,直径约1~1.5μm;在视网膜周围部的较粗短,长约40μm;

❸视锥也分为外节和内节。外节呈圆锥状,底部的膜盘大,向顶部渐小,所有膜盘与细胞膜始终相连(图4)。内节合成的蛋白质进入外节,不形成新的膜盘,而是弥散性地补充和更新膜盘的蛋白质组分;

❹内侧突起的末端膨大成足状,称锥小足,与双极细胞和水平细胞形成多个突触,有的突触呈三联突触复合体,有的是一般的突触(图2)。人视网膜有三种视锥细胞,它们的膜盘上分别含有对红、蓝、绿色敏感的视色素。这些视色素受光照后的变化过程与视紫红质基本类似,但对它的合成与分解过程还不详。红(绿)色盲者即因其视网膜缺少感受红(绿)色的视色素所致。

图4 视锥超微结构立体模式图

1.外节 2.膜盘 3.连接纤毛 4.内节

双极细胞 是视网膜的联络神经元,分侏儒双极细胞、扁平状双极细胞和杆状双极细胞三种。它们形态特点及同视细胞和节细胞之间的联络关系见图2。应指出的是:

❶只有扁平状双极细胞与视锥细胞构成的突触是兴奋性突触; 其余二种双极细胞与视锥细胞或视杆细胞构成的三联突触复合体是抑制性突触;

❷在视网膜中央凹,侏儒双极细胞只联络一个视锥细胞和一个侏儒节细胞,构成一对一的视觉传导通路,故视觉特别敏锐精确;

❸在视网膜周围部,一个侏儒双极细胞可与2个视锥细胞联系,一个扁平双极细胞可与6~7个视锥细胞联系。反之,一个视锥细胞也可和一个或更多的扁平双极细胞联系。杆状双极细胞可与2~6个视杆细胞相联系。双极细胞可把视锥细胞和视杆细胞的信息传给节细胞。

节细胞 是多极神经元,为视网膜的传入神经元。分侏儒节细胞和弥散节细胞二种(图2)。侏儒节细胞只与侏儒双极细胞联系,弥散节细胞可与各型双极细胞的轴突及无长突细胞形成突触(图2)。节细胞的轴突集合成视神经纤维层,伸向眼球后极,穿出巩膜筛板,构成视神经。节细胞约有50万~100万个。视细胞与节细胞数量之比约为130:1。

水平细胞 是横向联络神经元。胞体位于内核层,向外网层伸出几个短小的树突和1个细长的轴突,树突和轴突分别与视细胞构成三联体突触复合体的侧突(图2)。水平细胞之间有电突触。视细胞将信息通过双极细胞传向节细胞的纵向传递中,水平细胞对视细胞有整合侧向信息的作用,并对视锥细胞有负反馈的抑制作用,并以直接或间接方式影响双极细胞。

无长突细胞 也是横向联系神经元。胞体位于内核层的深部,突起伸向内网层,与各型双极细胞和节细胞构成突触(图2)。它对节细胞可能起抑制或兴奋作用,也有将信息汇聚传向节细胞的作用。

网间细胞 数目较少,已见于金鱼、猫、弥猴和人视网膜中。胞体位于内核层,发出内、外胞突广泛伸展于内、外网层。在内网层,突起末梢与无长突细胞构成突触,接受信息。在外网层,突起总是以突触前部与各型双极细胞、水平细胞构成突触。网间细胞在视网膜信息传递中提供了一个自内到外的远心反馈通路。其主要作用可能是阻遏水平细胞的侧向抑制效应。

Muller细胞 又称Muller纤维或放射状胶质细胞,它伸展于内、外界膜之间,是位于上述各种细胞之间的一种边缘极不整齐的长形细胞,胞核位于内核层。电镜观察,胞质中富于微丝和糖原,细胞顶端有微绒毛。相邻细胞侧面与视细胞有连接复合体,在光镜下呈现为外界膜。细胞的内侧端形如锥足,相互连接形成内界膜(图1、图2)。Muller细胞是视网膜内特有的一种神经胶质,具有支持、营养和绝缘、保护等作用。

视网膜细胞之间具有复杂的纵向与横向的突触联系。在中央凹,全部都是视锥细胞,刺激是由一个视锥细胞传向一个侏儒双极细胞,再传给一个侏儒节细胞。在视网膜周围部,约250个视杆细胞或若干个视锥细胞通过双极细胞传给一个弥散节细胞。水平细胞和无长突细胞是视网膜中横向联系的神经元,也是局部环路神经元,它们在与其它细胞构成的局部环路中对视觉信息起调节与整合作用。经这样的复杂处理后,将信息汇聚到为数较少的节细胞,发出神经冲动,由视神经传向大脑,产生视觉。这说明接受视锥细胞传入的节细胞的感受野(感受野指适当的光刺激引起节细胞反应的视网膜区)较小,分辨能力精确;接受视杆细胞传入节细胞的感受野较大,分辨能力较差。在视觉信息传递中,自视细胞经双极细胞至节细胞都是以化学性突触的方式传递信息,最后才以脉冲形式的神经冲动经视神经传向视觉中枢。人视网膜各种突触释放的递质可能有多种,如谷氨酸和门冬氨酸等,但所知较少。

中央凹、锯齿缘和视盘 视网膜大部分结构分为10层,但在中央凹、锯齿缘和视盘处的结构各有特点。黄斑位于视网膜后极,中央有一个直径约1.5mm浅凹,称中央凹(图5);凹底直径约为0.2~0.4mm,视网膜最薄,约0.1mm。此处的结构特点为:

❶仅由色素上皮、视锥细胞和外界膜及少数神经胶质组成;

❷无血管和视杆细胞;

❸视锥细胞约有30,000个,内突特别细长(最长可达600μm),斜向浅凹边缘展开。至凹边缘,视锥细胞渐少,视杆细胞渐多,其它细胞和血管也渐增多,节细胞可达5~7层。射至中央凹的光线可直接落到视锥细胞,故形成的视觉最为精确敏锐,称此为中心视力。锯齿缘位于视网膜视部和盲部交界处,因此处有锯齿状分界线而得名 (参见“眼球”条图2)。此处由视部10层突然减为盲部二层。此处常出现囊样变性,有导致视网膜脱离的可能。

图5 人视网膜中央凹

视盘又名视神经乳头,是视网膜中全部节细胞发出的轴突(约50万~100万根)在眼球壁后极集中的区域,呈圆盘状。轴突穿出巩膜筛板成为视神经。由黄斑区节细胞发出的轴突数量很多,几乎占视神经纤维的半数,它们以弧形走向乳头,特称乳头黄斑束。视盘的内径约1.5~2.0mm。在正常情况下,视盘并不隆起形成“乳头”。视盘中央部呈生理性凹陷,又称生理杯,视网膜中央动、静脉由此穿过。在筛板以外,视神经纤维包被由少突胶质细胞形成的髓鞘,神经纤维突然增粗。视神经外面包有和脑相应的三层脑膜,称视神经鞘。鞘内腔隙中充满脑脊液,故脑膜与眼疾病之间易发生相互影响。

视网膜

retina

视网膜

retina

视网膜retina

眼球壁的最内一层被膜,具有感光作用。在视网膜的后部视神经起始处,有一圆盘状结构,称视神经盘。在视神经盘的颞侧稍偏下方有一黄色区域称黄斑,其中央凹陷,是感光最敏锐的地方。视网膜的视部又可细分为两层:(1)外层为色素上皮层。紧贴脉络膜,是一层单层上皮细胞,胞体内含有很多色素颗粒,并有胞突伸入到视细胞之间, 以分隔视细胞。眼受强光刺激时,色素颗粒进入胞突内,保护视细胞,不致受到过分强光的刺激;弱光时胞突缩回到胞体内,使视细胞充分接受光的刺激。(2)内层为神经组织层,主要由视细胞、双极细胞和节细胞构成。最外面为视细胞(视锥和视杆细胞),中间为双极细胞, 内为节细胞,它们依次发生突触联系,最后由节细胞的轴突沿视网膜内表面向视神经盘处集中,穿出眼球形成视神经。在视网膜的视神经盘处,没有视锥细胞和视杆细胞,无感光作用,称盲点。在黄斑的中央凹处,只有视锥细胞,而且一个视锥细胞只与一个双极细胞和一个节细胞联系,双极细胞和节细胞都斜向中央凹的边缘,使光线可直接达到视锥细胞,故此处感光和辨色最敏锐。在中央凹的外周开始有视杆细胞,再往外,视杆细胞逐渐增多,视锥细胞逐渐减少,辨色的能力亦逐渐减弱。

视网膜retina

位于眼球壁的最内层的透明薄膜。其后部视神经起始处有圆盘状结构的视神经盘。视网膜是眼球的感光部分,由色素上皮层和视网膜感觉层组成。色素上皮层由色素上皮细胞组成,它们的主要作用是为感受器细胞提供支持和营养。视网膜感觉层由视细胞层、双节细胞层和节细胞层构成。视细胞负责感光,分为负责感受物体明暗程度的视杆细胞和负责感受物体细节和颜色的视锥细胞,两者分别在暗视环境和明视环境中起作用。视细胞通过双节细胞与神经节细胞相联系,将视觉信息沿着视神经向大脑枕叶传递,从而产生视觉。

- 鹿虔康(《唐五代词》192;《全唐五代词》729)是什么意思

- 鹿虔扆是什么意思

- 鹿虔扆·临江仙是什么意思

- 鹿虔扆《临江仙·金锁重门荒苑静》原文赏析是什么意思

- 鹿虔扆《临江仙》是什么意思

- 鹿虔扆《思越人》是什么意思

- 鹿虔扆-花间词派诗人是什么意思

- 鹿蜀是什么意思

- 鹿蝱是什么意思

- 鹿蠡是什么意思

- 鹿血是什么意思

- 鹿衔是什么意思

- 鹿衔草是什么意思

- 鹿衣是什么意思

- 鹿裘是什么意思

- 鹿裘不完是什么意思

- 鹿裘石室是什么意思

- 鹿裘石室集是什么意思

- 鹿覆蕉是什么意思

- 鹿视是什么意思

- 鹿角是什么意思

- 鹿角丸是什么意思

- 鹿角仙是什么意思

- 鹿角傍牌是什么意思

- 鹿角儿是什么意思

- 鹿角兽是什么意思

- 鹿角再长,顶不到星星; 兔腿虽短,照样翻山是什么意思

- 鹿角刀是什么意思

- 鹿角刺是什么意思

- 鹿角刺果是什么意思

- 鹿角叉是什么意思

- 鹿角尖是什么意思

- 鹿角山沙陀是什么意思

- 鹿角散是什么意思

- 鹿角木是什么意思

- 鹿角枝是什么意思

- 鹿角枪是什么意思

- 鹿角栲是什么意思

- 鹿角椅是什么意思

- 鹿角槌是什么意思

- 鹿角槍是什么意思

- 鹿角汤是什么意思

- 鹿角沙菜是什么意思

- 鹿角狼头休地险,龙蟠虎踞无天相。是什么意思

- 鹿角白霜是什么意思

- 鹿角窑址是什么意思

- 鹿角立鶴是什么意思

- 鹿角立鹤是什么意思

- 鹿角胶是什么意思

- 鹿角胶丸是什么意思

- 鹿角胶散是什么意思

- 鹿角胶粥是什么意思

- 鹿角膠是什么意思

- 鹿角草是什么意思

- 鹿角菜是什么意思

- 鹿角蕨是什么意思

- 鹿角藤是什么意思

- 鹿角锄是什么意思

- 鹿角镇是什么意思

- 鹿角镐是什么意思