蛇形浮动shé xíng fú dòng《валютная змея》

蛇形浮动Snake Float

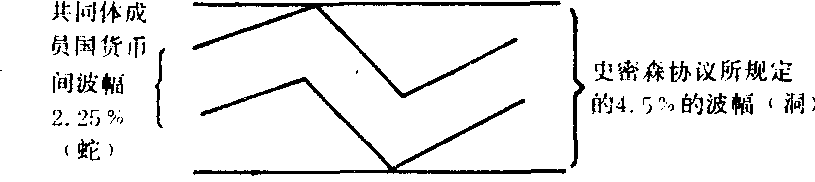

是欧共体成员国在布雷顿森林体系面临危机时,为维护一个相对稳定的货币区域而建立的在成员国相互之间保持固定汇率,对外则共同实行浮动汇率的一种汇率制度。当时规定,成员国货币汇率波动幅度由史密森协议所规定的固定比价上下各2.25%缩小一半,即各成员国相互之间汇率波动的幅度为固定比价上下各1.125%,共2.25%。欧洲共同体6国货币汇率的波动宛如一条蠕动的蛇在史密森协定所规定的4.5%的波动幅度内爬行。通常将史密森协定规定的固定比价上下各2.25%的幅度,称为“地道”或“洞”,而把共同体6国间上下各1.125%的波动幅度称之为“洞中蛇”,因此,将这种浮动称为蛇形浮动。其目的主要是为了避免美元危机及汇率剧烈波动造成的损失,进而摆脱对美元的依赖,削弱美元的地位。当时在西欧“共同市场”的6个成员国中,比利时、荷兰、卢森堡早就订有比荷卢经济同盟,这三国于1971年签订协定,三国货币汇率的波动幅度为纸币的黄金平价上下各0.75%,共计1.5%,因此,欧共体成员国的货币波动称为“大蛇浮动”,比、荷、卢三国的更小波动幅度则被称为“小蛇浮动”。

蛇形浮动Snake Floating

十国集团1971年12月在华盛顿开会达成《史密森学会协定》,规定各国汇率的波动幅度,从国际货币基金组织原定的上下各为1%扩大到上下各2.25%,首先是在成员国内实行“可调整的中心汇率制”。1972年3月,欧洲共同体6国(法国、比利时、联邦德国、意大利、荷兰、卢森堡)作出决议,成员国货币汇率的可容许波动幅度为上下各1.125%,比《史密森学会协定》的规定少一半。对于美元,它们实行共同波动,波动范围仍按《史密森学会协定》所规定的上下各2.25%,即4.5%的波动范围。欧洲共同体推进的这种汇率制度,被通俗地称为“洞中的蛇”,“洞”指《史密森学会协定》规定的大幅度(上下各2.25%),“蛇”指欧洲共同体规定的小幅度(上下各1.125%),二者绘成曲线,犹如蛇在洞中蠕动,故称“蛇形浮动”。

蛇形浮动

亦称联合浮动,蛇行于洞中的汇率体制,是西欧共同体各国在布雷顿森林体系面临危机时,为维持一个相对稳定的货币区域而建立的在成员国相互之间保持固定的汇率,对外则共同实行浮动汇率的一种汇率制度。第二次世界大战后,美国凭借自己政治上和经济上的明显优势,以布雷顿森林体系为基础,建立了美元的世界霸权地位,迫使西欧各国对美国及美元严重依赖。在布雷顿森林体系下,各国货币都按其名义含金量同美元确定一个固定比价 (平价或法定汇率),并且规定汇率波动的幅度不得超过平价上下各1%。非经国际货币基金组织同意,各会员国不得随意改变平价。会员国有义务把汇率波动维持在国际货币基金组织规定的幅度内。在这种体制下,各国货币之间的汇率是相对稳定的。这就是布雷顿森林体系下的固定汇率制。固定汇率制崩溃后,各国都普遍实行浮动汇率,有的是单独浮动,而有的则实行联合浮动。史密森协议所规定的4. 5%的波幅限制已无人遵守。但共同体国家仍然维持着汇率波动幅度为平价上下各1. 125%的蛇形浮动。不过,蛇虽在,而洞却已不存,这就变成了离洞之蛇了。蛇形浮动体制是一种可调整的中心汇率制。虽然汇率波动被限制在平价上下各1.125%的幅度内,但这个固定比价本身是可以调整的。由于各国经济发展不平衡,货币之间平价汇率的调整便不可避免。1973年6月,西德马克对参加蛇形浮动的其他成员国的货币升值5. 5%,9月荷兰盾也升值5%。1976年10月,蛇形浮动中的倾向受到外来投机的冲击,西德马克对比利时、卢森堡法郎和荷兰盾升值2%,对丹麦克朗升值6%。1977年4月和8月,丹麦克朗对其他各成员国的货币两次贬值,幅度分别为3%和5%。到1978年,西德马克又对挪威和丹麦克朗升值4%,对比利时、卢森堡法朗和荷兰盾升值2%。可见,汇率平价也是经常发生变动的。参加蛇形浮动的成员国也经常发生变动。1972年5月,英国、爱尔兰、丹麦和挪威加入蛇形浮动,但6月又宣布退出。1972年10月,丹麦重新加入蛇形浮动。1973年2月意大利宣布退出。1974年1月,法国由于法朗受到冲击而退出蛇形浮动,1975年7月又加入,但不久又退出。到1978年欧洲共同体筹建欧洲货币体系时,参加蛇形浮动的国家只剩下联邦德国、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、挪威等6个国家。在这中间,非欧洲共同体国家奥地利和瑞士曾于1975年加入,但随即又宣布退出。蛇形浮动只是一种各国之间松散和自愿结合,对各成员国并无任何约束力,因而蛇形浮动是不稳固的。尽管如此,蛇形浮动的尝试,为最终建立欧洲货币体系提供了宝贵的经验和教训。1979年3月13日,欧洲货币体系正式建立,标志了蛇形浮动历史使命的终结。

蛇形浮动snake floating

十国集团1971年12月在华盛顿开会达成《史密森协议》,规定各国货币汇率的波幅,从国际货币基金组织原定的上下各为1%扩大到上下各为2.25%。首先是在成员国内实行“可调整的中心汇率制”。1972年3月,欧洲共同体6国(法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡)作出决议,成员国货币汇率的可容许波动总幅度为1.125%,比史密森协议的规定小一半。对于美元,他们实行共同浮动,波动范围仍按史密森协议所规定的上下各为2.25%,即4.5%的波动范围。欧洲共同体推行的这种汇率制,欧洲通俗地称之“洞穴中的蛇”,“洞”是指史密森协议规定的大幅度,“蛇”是指欧洲共同体规定的小幅度,二者绘成曲线,似蛇在洞中蠕动,故称“蛇形浮动”。蛇形浮动原定1972年7月1日实行,后来提前到4月24日正式实行。1973年2月,美元在20世纪70年代再次贬值后,作为以美元为中心的固定汇率制的最后象征——史密森协议再也维持不下去了,没有谁再愿意遵守4.5%的波动范围。3月12日,欧洲共同体9国财政部长在布鲁塞尔举行会议,决定自3月19日,联邦德国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦6国货币继续保持国家汇率和2.25%的波动幅度,对美元和其他国家货币的汇率变动则不加干预,正式实行联合浮动。这样,蛇形浮动制,其“洞穴”不存在了,而“蛇”仍然存在,只是可以离开洞穴自由浮动了。

蛇形浮动

亦称联合浮动。蛇行于洞中的汇率体制,是西欧共同体各国在布雷顿森林体系面临危机时,为维持一个相对稳定的货币区域而建立的在成员国相互之间保持固定的汇率,对外则共同实行浮动汇率的一种汇率制度。第二次世界大战后,美国凭借自己政治上和经济上的明显优势,以布雷顿森林体系为基础,建立了美元的世界霸权地位,迫使西欧各国对美国及美元严重依赖。在布雷顿森林体系下,各国货币都按其名义含金量同美元确定一个固定比价(平价或法定汇率),并且规定汇率波动的幅度不得超过平价上下各1%。非经国际货币基金组织同意,各会员国不得随意改变平价。会员国有义务把汇率波动维持在国际货币基金组织规定的幅度内。在这种体制下,各国货币之间的汇率是相对稳定的。这就是布雷顿森林体系下的固定汇率制。

50年代末以后,由于美国优势地位的衰落以及西欧各国经济力量的恢复和崛起,美元的地位也逐渐衰落,从50年代末便不断发生美元危机。虽然美国利用国际货币基金组织协议,强迫各国同它一道维护美元地位,但仍挽回不了颓势。60年代中期以后,美元颓势更甚。为了避免频频发生的美元危机给自己造成损害,早在1971年8月13日美元第一次贬值以前,就有联邦德国、荷兰、加拿大和瑞士等国家实行临时的浮动汇率。8月13日美元宣布贬值后,曾引起货币恐慌,更多的货币加入了浮动行列,如英镑、西德马克、法国法郎、意大利里拉、荷兰盾、比利时法郎等。为了避免货币危机,1971年12月,十国集团达成史密森协议,重新确定主要货币的平价,并规定各国货币波动的幅度由原来规定的平价上下各1%扩大到平价上下各2.25%。

为了避免汇率较大幅度的波动,维持一个相对稳定的货币区域,1972年3月,欧洲共同体6国(当时仅有联邦德国、法国、比利时、卢森堡、荷兰、意大利等)根据史密森协议,决定实行“可调整的中心汇率制”,成员国两两之间确定货币的固定比价,从而形成一种平价网,平价之间则互相牵制,以保持汇率的稳定。当时规定,成员国货币汇率波动的幅度由史密森协议所规定的固定比价上下各2.25%缩小一半,即各成员国相互之间汇率波动的幅度为固定比价上下各1.125%,共2.25%。由于6国货币汇率波动的幅度(平价上下各1.125%)。这种波动,见图5-2所示。

图5-2

可以看出,欧洲共同体6国货币汇率的波动宛如一条蠕动的蛇在史密森协议所规定的较大的波动幅度内爬行。通常习惯上,把史密森协议所规定的固定比价上下各2.25%的幅度,称为地道或洞,而把共同体6国货币间联系更为紧密的波动幅度更小的波动,称为洞中之蛇。因而,这种浮动被称为蛇形浮动,或蛇行于洞中的汇率体制。

当时,欧洲共同体6国之所以要实行蛇形浮动,除了为避免美元危机及汇率剧烈波动造成的损失外,企图摆脱对美元的依赖和削弱美元的地位也是一个重要的原因。

1973年2月,美元经过几次大的危机之后第二次贬值,布雷顿森林体制终于以史密森协议的崩溃而宣告终结。固定汇率制崩溃后,各国都普遍实行浮动汇率,有的是单独浮动,而有的则实行联合浮动。史密森协议所规定的4.5%的波幅限制已无人遵守。但共同体国家仍然维持着汇率波动幅度为平价上下各1.125%的蛇形浮动。不过,蛇虽在,而洞却已不存,这就变成了离洞之蛇了。

蛇形浮动体制是一种可调整的中心汇率制。虽然汇率波动被限制在平价上下各1.125%的幅度内,但这个固定比价本身是可以调整的。由于各国经济发展不平衡,货币之间平价汇率的调整便不可避免。1973年6月,西德马克对参加蛇形浮动的其他成员国的货币升值5.5%,9月荷兰盾也升值5%。1976年10月,蛇形浮动中的货币受到外来投机的冲击,西德马克对比利时、卢森堡法郎和荷兰盾升值2%,对丹麦克朗升值6%。1977年4月和8月,丹麦克朗对其他各成员国的货币两次贬值,幅度分别为3%和5%。到1978年,西德马克又对挪威和丹麦克朗升值4%,对比利时、卢森堡法郎和荷兰盾升值2%。可见,汇率平价也是经常发生变动的。

参加蛇行浮动的成员国也经常发生变动。1972年5月,英国、爱尔兰、丹麦和挪威加入蛇形浮动,但6月又宣布退出。1972年10月,丹麦重新加入蛇形浮动。1973年2月意大利宣布退出。1974年1月,法国由于法郎受到冲击而退出蛇形浮动,1975年7月又加入,但不久又退出。到1978年欧洲共同体筹建欧洲货币体系时,参加蛇形浮动的国家只剩下联邦德国、荷兰、比利时、卢森堡、丹麦、挪威等6个国家。在这中间,非欧洲共同体国家奥地利和瑞士曾于1975年加入,但随即又宣布退出。

蛇形浮动只是一种各国之间松散和自愿的结合,对各成员国并无任何约束力,因而蛇行浮动是不稳固的。尽管如此,蛇形浮动的尝试,为最终建立欧洲货币体系提供了宝贵的经验和教训。1979年3月13日,欧洲货币体系正式建立,标志了蛇形浮动历史使命的终结。

蛇形浮动“Snake” Float

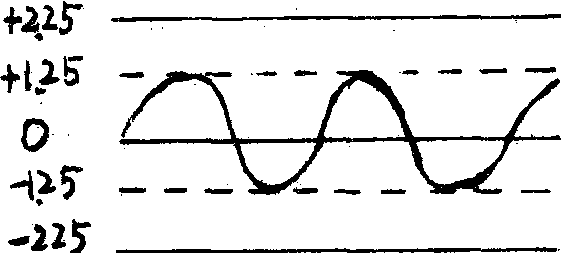

欧洲经济共同体六国货币在国际货币基金组织规定的波动幅度范围内,实行共同浮动而形成的一个较小的波动幅度。1971年12月的史密森协议,对布雷顿森林货币体系的汇率波动幅度作了修改,将原幅度2%扩大为4.5%。1973年各国实行浮动汇率后,欧洲经济共同体内的联邦德国、法国、比利时、荷兰、卢森堡和丹麦六国实行共同浮动,即在六国之间保持固定比价,把汇率的波动幅度规定为上下各1.125%,即总幅度为2.25%,在基金组织规定的4.5%的幅度内,汇率波动形成一条较小的浮动曲线,犹如“地洞中的蛇”(Snake in the Tunnel),常被称为“蛇形浮动”。汇率波动幅度如下图:

蛇形浮动Snake

见“联合浮动”。

蛇形浮动Snake Fluctuation

西欧共同体各国在布雷顿森林体系面临危机时,为了维持一个相对稳定的货币区域而建立的在成员国之间保持固定汇率,对非成员国则在国际货币基金组织的波动浮度内实行浮动汇率的一种管理浮动汇率制度。1971年8月的美元贬值严重冲击了布雷顿森林体系的稳定,同年12月史密斯协议决定将布雷顿森林体系所规定的货币波幅由±1%扩大到±2.25%。为避免美元危机及汇率剧烈波动的损失及摆脱对美元的依赖,欧共体六国于1972年3月决定根据史密斯协议开始实行“可调整的中心汇率制”,成员国之间的货币波动幅度由史密斯协议所规定的固定比价上下各2.25%缩小为1.125%。从而在IMF所规定的汇率波动幅度中形成一条较小的浮动曲线,犹如“洞中之蛇”,故称为“蛇形浮动”。1973年以后,虽然布雷顿森林体系已经崩溃,但是欧共体各成员国仍维持±1.125%的蛇形浮动。1979年3月,欧洲货币体系的建立宣告了蛇形浮动的历史使命的结束。

蛇形浮动

snake fluctuation (允许各成员国之间汇率作小幅度波动)

- Streptomyces olivoverticillatus是什么意思

- Streptomyces omiyaensis是什么意思

- Streptomyces orinoci是什么意思

- Streptomyces pactum是什么意思

- Streptomyces paracochleatus是什么意思

- Streptomyces paradoxus是什么意思

- Streptomyces parvisporogenes是什么意思

- Streptomyces peucetius是什么意思

- Streptomyces phaeochromogenes是什么意思

- Streptomyces phaeofaciens是什么意思

- Streptomyces phosalacineus是什么意思

- Streptomyces plurieolorescens是什么意思

- Streptomyces polychromogenes是什么意思

- Streptomyces poonensis是什么意思

- Streptomyces prunicolor是什么意思

- Streptomyces pseudoechinosporeus是什么意思

- Streptomyces pseudogriseolus是什么意思

- Streptomyces pseudovenezuelae是什么意思

- Streptomyces purpeofuscus是什么意思

- Streptomyces purpureus是什么意思

- Streptomyces purpurogeneiscleroticus是什么意思

- Streptomyces racemochromogenes是什么意思

- Streptomyces recifensis是什么意思

- Streptomyces rectiverticillatum是什么意思

- Streptomyces rectiviolaceus是什么意思

- Streptomyces resistomycificus是什么意思

- Streptomyces rimosus subsp.paromomycinus是什么意思

- Streptomyces rishiriensis是什么意思

- Streptomyces roseiscleroticus是什么意思

- Streptomyces roseodiastaticus是什么意思

- Streptomyces roseofulvus是什么意思

- Streptomyces roseolilacinus是什么意思

- Streptomyces roseolus是什么意思

- Streptomyces roseoverticillatus是什么意思

- Streptomyces roseoviolaceus是什么意思

- Streptomyces roseoviridis是什么意思

- Streptomyces rubiginosohelvolus是什么意思

- Streptomyces rubiginosus是什么意思

- Streptomyces rutgersensis是什么意思

- Streptomyces rutgersensis subsp.castelarensis是什么意思

- Streptomyces rutgersensis subsp.rutgersensis是什么意思

- Streptomyces sannanensis是什么意思

- Streptomyces scabies是什么意思

- Streptomyces sclerotialus是什么意思

- Streptomyces showdoensis是什么意思

- Streptomyces sindenensis是什么意思

- Streptomyces sioyaensis是什么意思

- Streptomyces sparsogenes是什么意思

- Streptomyces spheroides是什么意思

- Streptomyces spinoverrucosus是什么意思

- Streptomyces spiralis是什么意思

- Streptomyces spiroverticillatus是什么意思

- Streptomyces spitsbergensis是什么意思

- Streptomyces sulfonofaciens是什么意思

- Streptomyces syringium是什么意思

- Streptomyces tanashiensis是什么意思

- Streptomyces thermocarboxydus是什么意思

- Streptomyces thermolineatus是什么意思

- Streptomyces thermonitrificans是什么意思

- Streptomyces thermoviolaceus是什么意思