荧光分析法fluorometry

以样品发射荧光为基础的分析方法。通常,荧光法是指分子荧光法。当物质分子受到紫外光或可见光照射时,会吸收一定量的光能,使分子中电子的能级处于激发态。受激发的分子在回到基态过程中,如果在很短的时间内(10-8~10-4秒)以光的形式释放其能量,这样发出的光便称为荧光,有这种特征的物质称为荧光物质。在发光之前,由于受激分子与其他分子(如溶剂分子)的碰撞作用,有一小部分能量以热能形式释放,使其降至激发态的最低振动能级,因此荧光物质发出的荧光能量较吸收的激发光能量要小,也即荧光波长较激发光波长要长。荧光激发光谱和荧光发射光谱是定性分析的重要依据,因为它们与分子各个能态的结构有关,而荧光强度则是定量分析的依据,在试样溶液浓度很低的情况下,荧光强度与荧光物质的浓度成正比。

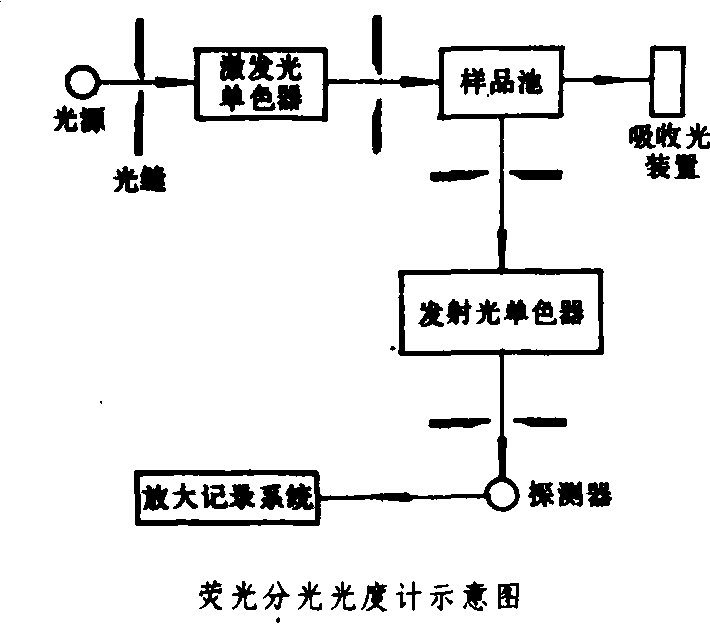

荧光分析仪器主要分为荧光计与荧光分光光度计。荧光计常指用滤光片作为单色器的荧光分析仪,一般不能进行波长扫描。荧光分光光度计由激发光源,以光栅作为色散元件的激发光单色器和发射光单色器以及光电检测器等部件组成(见图)。为避开激发光的影响,通常检测器置于与入射激发光成直角的位置上。

荧光分析法最大的优点是灵敏度高。一般来说比分光光度法要高两三个数量级,能检出10-11~10-12克的微量物质。选择性也较分光光度法强。通过适当选择激发光的波长和荧光发射光的波长,可以排除其他物质的干扰。此外,还具有实验方法简单、待测样品用量少、取样容易等优点。但应用不如分光光度法广,因为只有有限数量的化合物能产生荧光,虽然有时可采用间接测定的方法加以弥补。

荧光分析法在农业化学方面广泛应用于测定蛋白质、酶、核酸、氨基酸、维生素、微量元素及农药毒物等。对农作物的必需营养元素硼的测定常采用荧光分析法,硼酸盐与有机试剂安息香在碱性介质中形成络合物。该络合物在紫外光照射下发射绿蓝色荧光,其激发峰在370纳米,荧光峰在480纳米。

荧光分析法

利用某些物质在紫外光照射时所发生的荧光的特性及强度进行物质的定性或定量分析的方法。荧光定性分析常采用直接比较法,即将试样与已知物质并列于同一紫外光源下,根据它们所发出的荧光性质、颜色和强度,鉴定它们是否含有同一荧光物质。更常采用的是绘制试样的荧光激发光谱和荧光发射光谱,并与已知物质的这两种光谱进行比较,以鉴定试样成分。荧光定量分析最常采用的是工作曲线法。

- 7.分类工作是什么意思

- (7)刑法是什么意思

- 7.利息是什么意思

- 7.剧场是什么意思

- 7.动物学是什么意思

- 7.劳动保险是什么意思

- 7. 勉县是什么意思

- 7.化妆品是什么意思

- 7.半音(自然半音、变化半音)是什么意思

- 7. 华蓥市是什么意思

- 7. 南雄市是什么意思

- 7.占梦是什么意思

- (7)印刷符号是什么意思

- 7. 原平县是什么意思

- 7. 原阳县是什么意思

- 7. 双囊桁拖网捕虾技术是什么意思

- 7. 古蔺县是什么意思

- 7号公共信道信令方式是什么意思

- 7号染色体病理基因组是什么意思

- 7号环状染色体综合征是什么意思

- (7)合金等是什么意思

- 7.吉林省养蜂科学研究所是什么意思

- 7.吉林省农具公司是什么意思

- 7.吉林省园艺特产管理站是什么意思

- 7.吉林省林业物资总公司是什么意思

- 7.吉林省柳河县酵母厂是什么意思

- 7.吉林省畜牧兽医学会是什么意思

- 7.吉林省长岭种马场是什么意思

- 7.吉林省长白山参业种子联营公司是什么意思

- 7. 同仁县是什么意思

- 7.名优畜产品是什么意思

- 7.呼吸系统疾病是什么意思

- 7. 和县是什么意思

- 7. 和田市是什么意思

- (7)商业非法行为是什么意思

- 7. 商品学的学科性质是什么意思

- 7.商洛地区蚕桑站是什么意思

- 7.商洛地区饲料产品质量检测所是什么意思

- 7.嘉峪关市畜牧工作站是什么意思

- 7.国营渔场、集体渔场、群众渔业齐发展是什么意思

- (7)国际共产主义运动是什么意思

- 7.地热开发利用是什么意思

- 7. 均田制的性质及其实行的可信性是什么意思

- 7.城乡工矿用地是什么意思

- 7.基础研究及软科学是什么意思

- 7.塑料性能是什么意思

- 7.增加科技投入,开展科技示范是什么意思

- 7.复三部曲式是什么意思

- 7. 夏邑县是什么意思

- 7.外国军衔是什么意思

- 7.大丰麋鹿保护区是什么意思

- 7. 大新县是什么意思

- 7.大豆是什么意思

- 7.大车铺和马具、马掌铺是什么意思

- 7. 大邑县是什么意思

- 7. 天镇县是什么意思

- 7. 天门市是什么意思

- 7.太姥山风景名胜区是什么意思

- (7) 夭折是什么意思

- 7.夹砂土是什么意思