航天振动

载人航天飞行时,由于强大推进系统和气动力的作用,座舱产生强烈振动,可影响航天员健康和工作效率。

航天振动环境 在航天飞行的各阶段,振动环境是不同的。发射上升段,多级大型火箭的燃烧以及严重的空气湍流引起船体结构的强烈振动,主要频率为2~15Hz。在超音速飞行期间和发射后1~2分钟,发生最大气动阻力,产生最剧烈振动。有些飞船还可产生由于运载火箭高速穿越大气层,引起火箭结构的轴向振动(“POGO”型的纵向低频振动)。多级火箭的点火、燃尽以及各级的分离引起瞬态振动。飞船在轨道段自由运行时,振动主要来自飞船中的辅助动力设备,强度较小。但须注意这种低强度的振动对航天员进行精细工作(如使用光学仪器)的影响。返回大气的时候,气动力作用产生的波动,时间较短。着陆段,尤其是海上回收时的较长时间的波动,运动病是主要问题。星际探险时,在低重力星球上,振动是一个特殊问题,例如在月球上,0.15G的垂直振动可使乘员振离座椅。阿波罗飞船的航天员在月球上曾报告,舱内设备引起的小振动即可干扰工作、休息和睡眠。

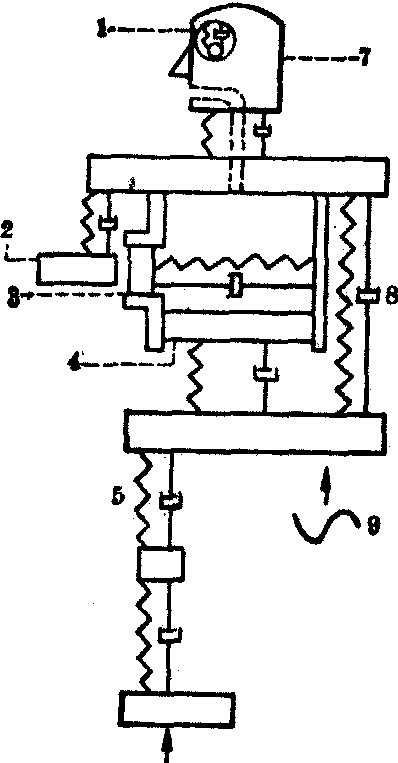

生物动力学效应 生物体是一个复杂的振动系统。振动的生物学作用是以生物动力学效应,尤其是系统的频率响应和幅度响应为基础的。人体的频率响应特性分为低频反应部分和高频反应部分,其分界点大致是50Hz。低频反应时,人体可视为质量、弹性和阻尼组成的多自由度的复杂振动系统,可用集总参数模型测定系统的响应特性和共振行为。图1为人体Z轴动态反应的机械模型。低频反应的主要现象是身体共振,使某些器官或结构比其相邻的组织结构发生更大的波动。许多生物学效应具有明显的频率响应,这是与共振特性密切相关的。人体频率响应随着振动作用方向的不同而不同,坐姿、立姿和卧姿的人体Z轴振动时,主要在4~6Hz发生共振。它涉及人体最重要的共振系统——胸腹系统和肩带。第二个共振位于12Hz附近,涉及脊柱及其附属组织,它与慢性暴露的脊柱耐力以及冲击耐力有关。第三个共振在17~25Hz范围,主要是头部相对于躯干的波动。手臂系统的共振发生在30~40Hz范围。低于2Hz的Z轴振动,身体作为单一的质量运动,没有内部的共振。人体受X轴和Y轴振动时,共振发生在1~2Hz。必须指出,上述效应受个体的姿势、肌肉紧张度、头盔服装等外加负荷和束缚条件的影响。

图1 人体Z轴动态反应机械模型(引自Von Gierke,1964)

1.眼球眶内结构(?30~90Hz)2. 肩带 (4~5Hz) 3. 胸壁(60Hz) 4. 腹部(4~8Hz)5. 腿部 6. 立姿人 7.头部(25Hz) 8.脊柱(10~12Hz) 9. 坐姿人

幅度响应。在低频范围身体变形较小时,人体具有线性响应,变形与受力成正比,速度与阻尼成正比; 在高频或较大的作用力时,则是非线性响应。在人体主要共振频率范围,Z轴振动的幅度响应,一般在0.5G以内是线性的。在线性系统条件下,可以实验测定人体振动的传递函数,分析性地描述人体对正弦或随机振动的动力学反应,为定量分析人体振动反应提供了数学基础。人体也是一个很好的阻尼结构,所以共振时放大系数很少超过3。振动通过躯干的传递,随着频率的增加而下降,增至100Hz时,沿Z轴到达头部的振动约为所加力的5%。人体的流体充盈系统,包括血管干线,在传递和阻尼体内低频振动方面起着重要的生物动力学作用。在航天或航空活动中,往往存在着与地面环境不同的重力条件。在宇宙飞船发射、返回或高速飞机通过紊流飞行时,存在着超重作用。在地球轨道飞行、星际航行、月球或宇宙站的人工重力场上,则存在着零重力或低重力作用。机械阻抗的研究表明,在4G超重条件下,2.5~20Hz的Z轴振动效应,因持续加速度使身体压缩变硬,阻尼降低,共振频率升高,并可能导致新的共振。由此可见,不同的重力背景会引起振动效应的改变。高频反应时,人体的响应可视为振动波在具有分布常数的连续粘弹性介质中的传播,而不是集总参数系统的反应。频率高至千Hz范围,振动在人体组织内的传播与声音相似,大部分的振动能量经体表以压缩波的形式通过组织传播。

生理学效应 全身振动作用下的生理效应,随着振动频率、强度和作用方向的不同而不同。效应取决于两方面: 一是与身体组织器官的位移和变形直接相关,具有明显的频率响应; 二是与非特异性应激的全身性反应有关,其作用的强度响应和时间效应较明显。在次声频、中等强度(0.1~1G)作用下,可引起心率、心输出量、呼吸频率、肺通气量、氧摄取量增加,窦性心律不齐程度减小。相同强度的低频振动,立姿时的反应比坐姿时大,与人体在振动作用下,为了维持适宜姿势引起骨胳肌活动增强有关。心率反应大小和时间长短,视不同个体和振前的心率而异。这些非特异性反应程度,一般认为与中度的肌肉运动引起的植物性反应相似。在强烈的低频振动作用下,可引起期外收缩。当飞机突然穿越湍流出现严重的低频振动时,可引起飞行员暂时性的心动过缓。1~10Hz、0.5G以上的Z轴振动可引起明显的过度换气,动脉血中二氧化碳分压降低。这种反射性反应可影响飞行功效。

人体的振动感觉器官主要有三部分,一是感受振动触觉的皮肤感受器,二是分布在深部组织(例如肌腱、关节等)的机械感受器,三是前庭器官。人可感知宽频带的机械振动,下界可低至0.1Hz,上界在音频范围内。不同频段的振动对神经肌肉的作用是不同的。10~200Hz,可反射性地引起骨胳肌的紧张性收缩,抑制腱反射。10Hz以下,在人的姿态肌上可记录到同步反应的周期性肌电图,不伴有腱反射的抑制。低于30Hz,坐姿的人难以维持稳定的姿势。振动对中枢神经系统的作用是改变大脑的醒觉水平,与振动参数以及暴露时的中枢机能状态密切相关。1~2Hz中等强度的振动产生催眠作用,高频较强的振动或不稳定的振动则提高醒觉水平。对于稳态振动,可产生一定的适应作用。动物的脑电图观察,22Hz以下的振动,在脑组织的某些结构(网状结构、杏仁核等)可记录到与振动频率同步的电活动。低频全身振动时,血、尿中的细胞和生化成分,以及内分泌腺的变化,均为非特异性的应激反应。重复性慢性应激,可引起各种代谢指标的轻度紊乱和异常。

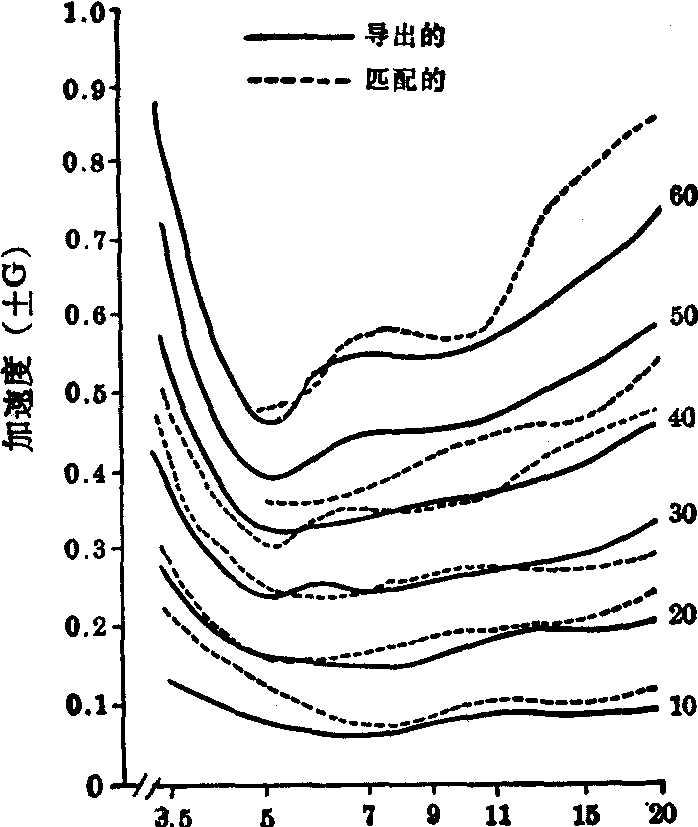

心理学效应 人体受振时的主观感觉,随着不同的振动参数而不同。坐姿的人对1至2Hz的轻度振动感觉轻松和舒适。对4~8Hz的中度振动,感觉十分不适。对0.2~0.7Hz的振动是非常厌恶的,尤其是0.3Hz,它是运动病最敏感的频率。主观感觉的个体敏感性差异很大。许多学者建立的振动等感觉曲线,由于采用主观的经验语言为评定尺度,缺乏明确的含义和标准化的等级,所得结果变异大,适用范围有限。六十年代以来,应用心理物理学方法获得了良好的结果。图2是应用强度匹配技术和大小估计技术研究人体在3.5~20Hz Z轴全身振动时的主观反应,获得了具有定量尺度的等感觉曲线。许多研究表明,人体全身振动的感觉阈是很低的。对0.1~10Hz,阈值约为0.001G,而1~10Hz短时间暴露的痛阈为1G。在最敏感频段,正常人振动感觉的动态范围大致是60dB。近来研究低频复合振动的主观感觉,发现感觉掩盖现象,一种正弦成分的存在可能改变另一成分的阈值。

频率 (Hz)

图2 Gz全身振动的等感觉曲线(引自Shoenberger等,1969)

振动对功效的影响是多方面的。由于人体或目标的振动,使视觉模糊,仪表判读以及精细的视分辨发生困难;由于手脚和人机界面的振动,使动作不协调,操纵误差增加;由于全身颠簸,使语言明显失真或间断; 由于强烈振动使脑中枢机能水平降低,注意力分散,容易疲劳,从而加剧振动的心理损害。短时间低频振动对于视觉和操纵功效的作用有较强的频率响应,在1~10Hz,其损害阈大致是0.1G。人眼跟踪目标运动的能力在1~2Hz开始破坏,4Hz时丧失。垂直振动对视锐度的影响,在20~40Hz和60~90Hz最明显,前者是面部软组织的共振引起眼睛的被动运动所致,后者是眼球及其框内附件共振的缘故。视觉功效的降低随着达到人体头部振幅的增加而加剧。因此,航天员的头盔及其限制系统的设计和座舱照明的设计,应充分考虑振动问题。跟踪操纵误差的研究表明,5Hz左右的垂直振动,误差最大,1~2Hz的侧向振动,跟踪最差。对语言的影响,低于20Hz,尤其是4~10Hz的全身振动大于0.3G时,使语言品质下降,难以维持足够的清晰度。为了改善语言清晰度,保持足够的信噪比,应用适当的词汇,对振动调制的语言进行通讯训练等辅助措施,是十分必要的。

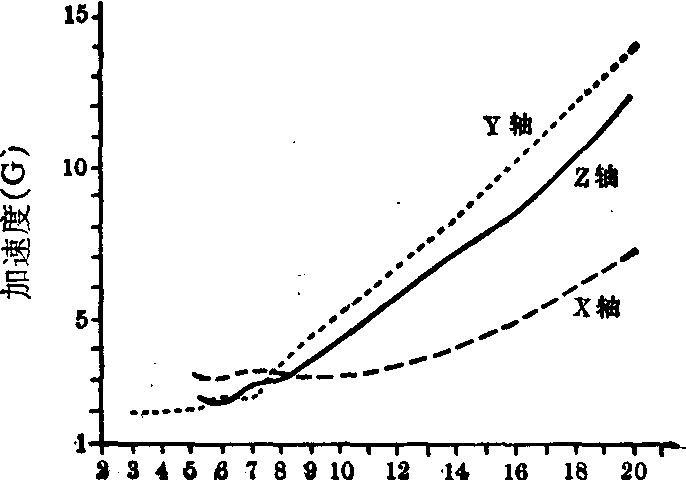

振动暴露界限和防护 实验研究表明,典型的宇宙火箭振动(11Hz、0.3Gx)与中度持续加速度(3.8G) 同时作用,可稍提高振动耐力,这是由于加速度负荷使身体对低频振动的传递性降低的缘故。所以可单独采用振动暴露所建立的界限。由于航天员在一定阶段保持特定的卧姿经受短时间的强烈振动,故必须考虑几分钟暴露的耐受限度。图3为采半卧位的被试者在类似“水星”号航天员座椅上的实验结果。受试者的主诉主要有胸骨下区疼痛、呼吸困难、头痛、腹部不适等。卧姿对振动耐力是不利的,因为振动不经过身体其他部分的减振,直接传至航天员的头部,对航天员的视觉、通话和主观耐力有很大影响。因此,应当注意航天员的体位姿势,以及头盔、座椅及其束缚系统、飞行仪表和显示装置、操纵控制机构等的设计问题。此外,加强振动环境的地面模拟训练,对于保证有效的工作能力和提高振动耐力,也是有益的。

频率 (Hz)

图3 半卧位人体振动的平均耐力曲线(引自 Temple等,1964)

- 2.修水平埝地是什么意思

- (2)修道院长、修女等是什么意思

- 2.做好第一步改革的后续工作,进一步稳定和完善农业承包责任制。是什么意思

- 2.停滞徘徊时期(1966—1976年)是什么意思

- 2.健全商品和要素市场体系是什么意思

- 2.健全统一经营层次是什么意思

- (2)健美比赛是什么意思

- 2.元宵节是什么意思

- 2.先民遗址是什么意思

- 2.光照充足潜力大是什么意思

- 2.党的组织与职务是什么意思

- 2.入海水量的衰减是什么意思

- 2.全国“亿万农民健身活动”先进乡(镇)是什么意思

- 2.全省农业综合开发全面启动是什么意思

- 2.全省性的农业综合开发相继展开是什么意思

- 2.全面发展阶段是什么意思

- 2. 八大部——净月潭风景名胜区是什么意思

- 2.公园是什么意思

- (2)公民义务是什么意思

- 2.公私合营牧场的收益分配是什么意思

- (2)公证是什么意思

- (2)公路交通运输业务是什么意思

- 2.公路布局趋于合理是什么意思

- 2.公路运输是什么意思

- 2.兰州农业学校是什么意思

- 2.兰州市农业技术推广站是什么意思

- 2.兰州市农业机械化技术推广站是什么意思

- 2.兰州市土壤肥料工作站。是什么意思

- 2.兰州市林业技术推广站是什么意思

- 2.兰州市林木病虫害防治检疫站是什么意思

- 2.兰州市植保植检站。是什么意思

- 2.兰州市水产工作站。是什么意思

- 2. 兴义市是什么意思

- 2.兴办农工商联合企业是什么意思

- 2. 兴平市是什么意思

- 2.其他主要生产资料政策是什么意思

- 2.其他国家和地区文学作品是什么意思

- 2.其他果树是什么意思

- 2.其他淡水经济生物是什么意思

- 2.其它手工艺是什么意思

- 2.典型试验示范是什么意思

- 2 典当书体是什么意思

- 2.养殖业是什么意思

- 2.养殖业保险是什么意思

- 2.养殖型是什么意思

- (2)养猫是什么意思

- (2) 养育是什么意思

- 2.养蜂是什么意思

- (2)养鸟是什么意思

- 2.养鸭和养鹅是什么意思

- (2)养鹅是什么意思

- 2.冀东沿海诸河是什么意思

- 2.内燃机是什么意思

- 2.内科治疗是什么意思

- 2.军人薪饷是什么意思

- (2)军官是什么意思

- (2)军用仓库、兵站、补给线等是什么意思

- 2.军纪、军威等是什么意思

- 2.农、林、牧、渔业结构是什么意思

- 2.农业事业费变动情况是什么意思