舞毒蛾gypsy moth

柞树食叶害虫之一,因雄蛾日间翻翔飞舞而获名,属鳞翅目、毒蛾科,学名为Iymantria dispar Linnaeus,别名秋千毛虫。幼虫能取食多种树叶,柞树是它喜食的树种。

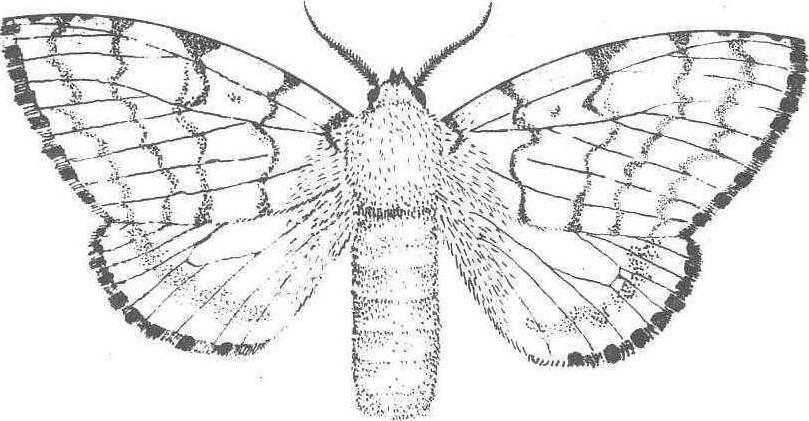

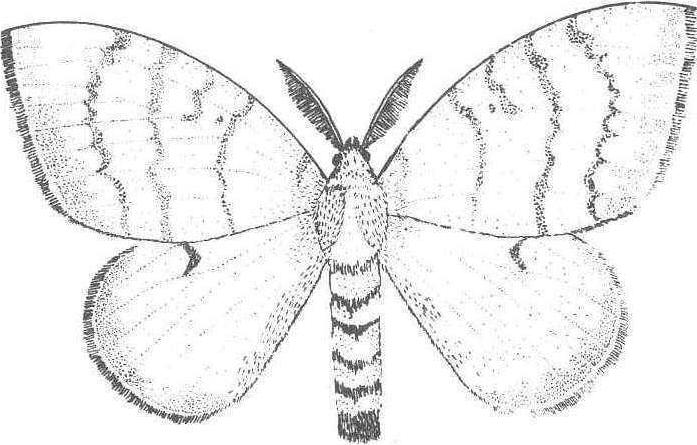

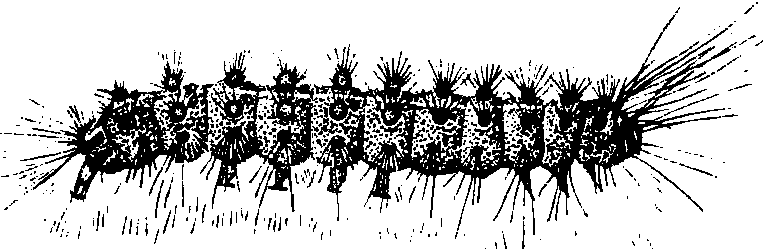

形态 雌蛾淡白褐色,雄蛾灰褐色。翅展47~90毫米。前翅中室中央有一黑褐色点,横脉纹呈“<”形,翅面有波浪状横线,缘毛黑白相间。卵球形,两侧略扁。幼虫有毒毛,3龄前头部黑色或黑灰色,4龄后头部色泽转淡,有明显的八字斑纹,前5节体背毛瘤蓝色,后部各节毛瘤红色。老熟幼虫体长50~70毫米,头宽6毫米。蛹红褐色或黑褐色,体壁着生锈黄色毛丛(图1)。

(雌)

(雄)

图1 舞毒蛾成虫

习性 一年发生1代。以完成胚胎发育的幼虫在卵内越冬。在辽宁省每年4月下旬到5月上、中旬陆续孵化。1、2龄幼虫能吐丝下垂借助风力顺风转移,从柞蚕场四周传入场内,或从一个柞蚕场传入另一个柞蚕场。5、6龄幼虫爬行迁移能力较强,当柞蚕场内或场外树叶吃光后,能爬出或爬入柞蚕场取食。各龄幼虫又能在柞蚕场内换树转移。幼虫白天下树藏于落叶中,傍晚上树取食,啃食嫩芽取食叶片。温度低于10℃时,幼虫在柞林停止活动,15℃以下活动较差,取食减少,生长缓慢;25℃以上生长较快。幼虫一般5龄(雄),或6龄(雌),有时出现7龄幼虫(图2 到6月

图2 舞毒蛾幼虫

开始在柞树上、落叶中或石块下化蛹,以7月上、中旬化蛹为多。6月底开始羽化,7月中下旬为羽化盛期。成虫有趋光性,羽化当天能交尾。卵产在树上、墙壁、石块等物体的背光处。一头雌蛾一般产一个卵块,少数产2个卵块,卵块上覆黄褐色绒毛。每个卵块有300~1250个卵粒。分布为害 舞毒蛾分布于中国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西、陕西、河南、河北、湖北、湖南、四川、贵州等省区。以中国北方柞蚕区受害较重。舞毒蛾幼虫大量摄食柞树叶片、嫩芽、嫩梢。1974~1976年辽宁省南部和东南部舞毒蛾大发生,有126万亩柞蚕场受到严重为害而不能养蚕,部分柞蚕场柞叶被舞毒蛾幼虫吃光,使柞蚕生产遭受不同程度的损失。有的柞蚕场因树叶严重受害,柞蚕饥饿大量死亡,由于剩下蚕数过少而被迫停放;有的柞蚕场虽然尚剩蚕数较多,但是收集的春蚕茧,皮薄质差、重量轻,不能作秋蚕用种。

天敌 国内外记载有200余种。在中国东北已经搜集到扑食性天敌13种,寄生性天敌26种。在辽宁省柞蚕区舞毒蛾的主要天敌有粗状六索线虫、舞毒蛾核型多角体病毒及质型病毒、舞毒蛾黑瘤姬蜂,四星埋葬虫、古毒蛾追寄蝇、毒蛾蜉寄蝇、皮蠹、梳胫饰腹寄蝇、柞蚕饰腹寄蝇、麻雀、杜鹃、大山雀等。

防治 卵期刮除卵块。成虫期用黑光灯诱杀,能消灭大量抱卵雌蛾。幼虫3龄前喷洒舞毒蛾核型多角体病毒悬浮液,将病毒虫尸加水稀释成3×66~3×107个多角体/毫升。或于幼虫2~4龄期喷洒50%辛硫磷乳油1,000倍液,80%敌敌畏乳油700倍液。或喷洒2%辛硫磷粉或2%辛敌混合粉,杀虫效果均很好。但在幼虫生长5、6龄期时进行防治,必须提高用药浓度,并且由于柞叶已经受虫为害损失较大,药剂防治必须过了残毒期才能放养柞蚕。

舞毒蛾gypsy moth

Lymantriadispar L. ,鳞翅目,毒蛾科。分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、宁夏、江苏、山东、河北、湖南等省区;朝鲜、韩国、日本及欧洲也有分布。雌蛾体长28 mm,前翅黄白色,有褐色弯曲斑纹4条,外缘有黑色纹1列;雄蛾体长约18 mm,前翅灰褐色,有褐色弯曲斑纹。幼虫体色多变:黑、灰、黄色;具暗色纵条,全身毛瘤排成6纵列;末龄幼虫体长50~70 mm,背面前5对毛瘤蓝色,后7对红色。年生1代。幼虫食叶,食性很杂。为世界性大害虫。以刮除卵块;灯光诱杀成虫;喷洒生物或化学农药毒杀幼虫为主要防治措施。

舞毒蛾

鳞翅目毒蛾科,又名吉普赛蛾。雌蛾体长25毫米,翅展60—90毫米。触角双栉齿状,较雄者细而长。前后翅灰白色。前翅具有5道横行波纹,外缘黑斑有7个,腹部密生黄褐绒毛。全疆分布,危害林木。

- t131【地大物博】是什么意思

- t132【执两用中】是什么意思

- t133【振奋人心】是什么意思

- t13n【报本反始】是什么意思

- t13r【势在必行】是什么意思

- t144【指雁为羹】是什么意思

- t14j【掩耳盗铃】是什么意思

- t14r【城下之盟】是什么意思

- t14y【持平之论】是什么意思

- t152【推三阻四】是什么意思

- t156【插翅难飞】是什么意思

- t161【振聋发聩】是什么意思

- t1b1【拔本塞原】是什么意思

- t1b3【抱残守缺】是什么意思

- t1c5【封妻荫子】是什么意思

- t1k3【起死回生】是什么意思

- t1m2【走南闯北】是什么意思

- t1my【搜索枯肠】是什么意思

- t1r1【拔十得五】是什么意思

- t1r4 【地下修文】是什么意思

- t1s1【挂一漏万】是什么意思

- t1s6 【挟泰山以超北海】是什么意思

- t1ss【推本溯源】是什么意思

- t1st【地动山摇】是什么意思

- t1t6【扶老携幼】是什么意思

- t1tm【拔丁抽楔】是什么意思

- t1tr【指天誓日】是什么意思

- t1ty【拆东墙补西墙】是什么意思

- t1x3【拈轻怕重】是什么意思

- t1y5【指不胜屈】是什么意思

- t+1交收是什么意思

- t21b【地上天宫】是什么意思

- t232【投畀豺虎】是什么意思

- t243【赤县神州】是什么意思

- t255【摧坚陷阵】是什么意思

- t2s1【招贤纳士】是什么意思

- t2tj【披坚执锐】是什么意思

- t2tr【抗尘走俗】是什么意思

- t2x3【打鸭惊鸳鸯】是什么意思

- t2yn【措置裕如】是什么意思

- t2区是什么意思

- t-2毒素是什么意思

- t+3是什么意思

- t311【按兵不动】是什么意思

- t312【挺身而出】是什么意思

- t313【措手不及】是什么意思

- t314【摇身一变】是什么意思

- t315【抚躬责己】是什么意思

- t31h【损人不利己】是什么意思

- t31k【捐躯殉国】是什么意思

- t31m【掩人耳目】是什么意思

- t31s【地角天涯】是什么意思

- t31t【扬长而去】是什么意思

- t31y【搓手顿脚】是什么意思

- t31【执牛耳】是什么意思

- t32y【推心置腹】是什么意思

- t331【拨乱反正】是什么意思

- t333【超然物外】是什么意思

- t335【扣人心弦】是什么意思

- t33m【扪心自问】是什么意思