脑脊膜meninges

动物固定和保护中枢神经系统的结缔组织膜。分外层硬膜,中层蛛网膜和内层软膜3层。在蛛网膜与软膜之间的空腔有透明的脑脊液,司防御震荡和物质交换的媒介作用,并可使脑与脊髓的压力保持均衡。

脑脊膜naojimo

被覆在脑和脊髓外面的结缔组织膜。共有三层,由外向内依次为硬膜、珠网膜和软膜。三层膜在脑和脊髓互相连续。包在脊髓外面的三层膜分别称为硬脊膜、珠网膜、和软脊膜;而包在脑外面的三层膜分别称为硬脑膜、珠网膜和软脑膜。硬膜厚而坚韧,可保护脑、脊髓,并防止细菌侵入。珠网膜,是一层由结缔组织构成无血管的透明薄膜。软膜很薄,具有丰富的血管,紧贴在脑和脊髓的表面,不易分离。在三层膜之间形成三个腔隙。在硬膜与颅腔、椎管之间的腔隙为硬膜外腔; 在硬膜与珠网膜之间的腔隙为硬膜下腔;珠网膜与软膜之间的腔隙为珠网膜下腔,此腔内含有大量透明的脑脊液。在脊髓末端的蛛网膜下腔较为扩大,临床抽取病人的脑脊液或向脑脊液里注入药物时,常在此处作腰椎穿刺。脑脊膜的功能在于保护和支持脑和脊髓。

脑脊膜

自外向内由三层结缔组织构成的膜。外层硬脊膜最坚韧,有防止感染和损伤的作用。它与椎管间构成硬膜外腔,临床上硬脊膜外腔麻醉即注入此腔,以阻滞脊神经根;中层蛛网膜,其下为蛛网膜下腔,充满脑脊液,腰椎穿刺和腰麻即经此腔进行;内层软脊膜,紧包脊髓,含有血管和神经。

脑脊膜

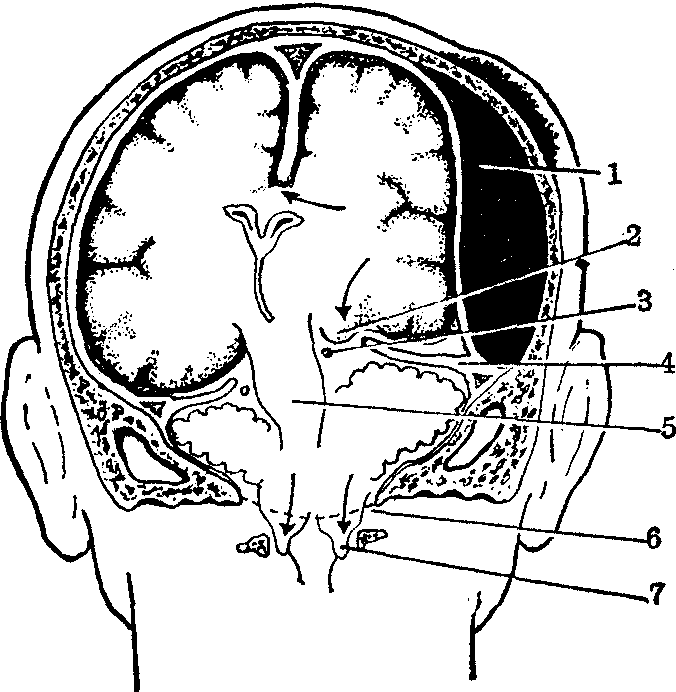

脑和脊髓的表面被覆着由结缔组织构成的被膜,称为脑脊膜,有保护、支持、营养脑和脊髓的功能。脑脊膜共有三层,由外向内分别称为硬膜、蛛网膜和软膜,各有其结构特点和功能意义。

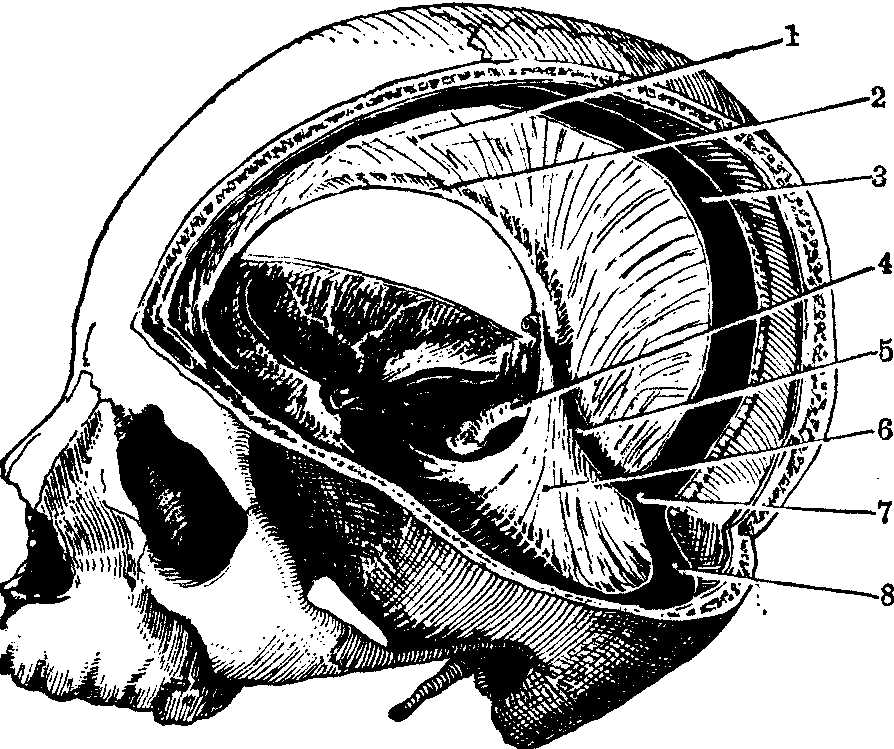

脑的被膜 覆被脑的被膜有硬脑膜、脑蛛网膜及软脑膜三层(图1)。

硬脑膜 硬脑膜是一层略带光泽的坚韧的腱性膜,被覆于脑的外面。硬脑膜由两层合成: 外层为颅骨内面的

图1 三层脑膜的位置关系示意图(颅顶冠状切面)

1.导静脉 2.蛛网膜粒 3.外侧陷窝 4.上矢状窦 5.大脑镰 6.下矢状窦 7.胼胝体 8.大脑皮质 9.蛛网膜下腔 10.硬脑膜下腔 11.硬脑膜 12.颅骨 13.头皮

(1) 大脑镰:呈镰状,居正中矢状位,伸进大脑纵裂,直至胼胝体处。它自前向后,紧密附着在鸡冠、枕内隆凸和小脑幕的拱顶上。据国内资料,成年人的大脑镰可有不同形状和大小的缺口存在; 在大脑镰游离缘与胼胝体之间亦可留有间隙。这些缺口和间隙可能成为发生脑疝的部位。

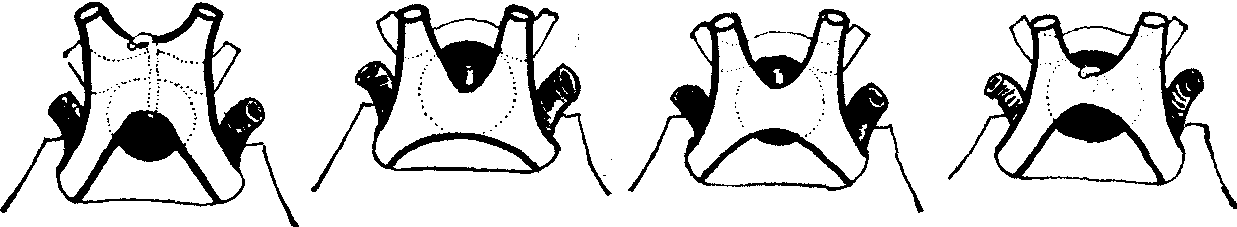

(2)小脑幕: 张于大脑枕叶与小脑半球之间,略呈拱形,幕的顶部与大脑镰相延续,前、外、和后缘依次附着于前床突、岩部上缘和横窦沟。幕的游离缘向前,称幕切迹,与鞍背共同围成小脑幕裂孔,供中脑通过。小脑幕裂孔与中脑和动眼神经、滑车神经均比较接近。小脑幕切迹与中脑之间的间隙是小脑幕切迹疝 (图3) 的易发部位。发生疝时往往压迫大脑脚底和动眼神经,产生肢体

图2 硬脑膜及静脉窦 (部分打开颅盖骨,自左上方显示)

1.大脑镰 2.下矢状窦 3.上矢状窦 4.乙状窦 5.直窦 6.小脑幕 7.窦汇 8.横窦

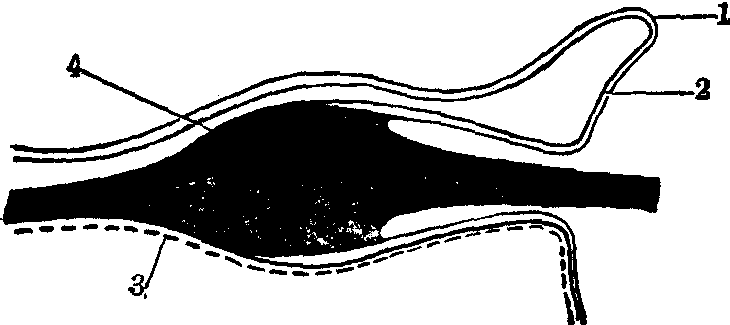

图3 小脑幕切迹疝和枕骨大孔疝

1.硬膜外血肿 2.海马旁回钩 3.动眼神经 4.小脑幕 5.中脑 6. 枕骨大孔 7. 小脑扁桃体运动障碍和动眼神经损伤症状。小脑镰居正中矢状位,位于小脑两半球后部之间,自小脑幕下面沿着枕内嵴向下延伸至枕骨大孔。

(3) 鞍膈: 是覆盖在蝶鞍上方的呈水平位置的硬膜板。附着在前、后床突之间,中间有小孔,供垂体柄通过。

硬脑膜富含血管神经,对内外界环境的变化反应敏感,这一特点常是引起血管性头痛的物质基础。硬脑膜动脉主要有来自颌内动脉的脑膜中动脉、眼动脉的脑膜前动脉以及枕动脉和椎动脉的脑膜后支。硬脑膜的感觉神经: 在小脑幕以上,接受三叉神经的分支分布;在小脑幕以下,接受来自迷走神经和上部颈神经的分支。神经分支主要位于硬膜的脑膜层内,构成许多神经末梢,能对颅内压的轻微变化引起敏感反应。血管运动神经来自交感神经组成的动脉丛。

硬脑膜与某些脑神经的关系,亦具有临床意义。当脑神经穿经颅底孔道时,都不同程度为硬脑膜所被覆。其中特别是动眼神经、滑车神经和展神经在颅内的行程较长,行经硬脑膜所形成的海绵窦,如海绵窦血栓形成则可侵及这些神经。另外,视交叉与鞍膈可有不同的位置关系,视交叉可位于鞍膈上方的前分、中分或后分,因此垂体柄与视交叉位置长短不等(图4)。在垂体发生肿瘤时,可压迫视交叉的不同部位,而引起视觉的不同障碍。

当三叉神经根向前行于颅中窝底硬脑膜下时,硬脑膜和蛛网膜呈套状包绕着三叉神经根和节,形成三叉神经腔,又名三叉神经池(图5)。此腔与脑桥池的外侧分相通。临床上可以根据这些结构特点,将某些麻醉药物经卵圆孔注入此腔内,药物即随神经分支扩散,以达到阻滞麻醉的目的。但因此腔可与脑桥池的外侧分相通,注入麻醉药物过多时,药物可循此途径达到蛛网膜下腔,从而波及其他神经或脑干本身而引起种种严重症状,如眼肌麻痹、眼球震颤、重听、耳聋、晕眩、呕吐及面肌麻痹等。

脑蛛网膜 脑蛛网膜简称蛛膜,位于硬脑膜与软脑膜之间,是一层不含血管并带有光泽的膜。它与硬脑膜之间存在一个狭窄空隙,称为硬膜下隙,内有少量浆液。蛛膜内面借结缔组织小梁与软脑膜相连,其间即为蛛网膜下腔,腔内充满脑脊液。脑蛛网膜仅跨越脑回表面,而不深入脑的沟裂之内。因此在跨越脑的裂或窝处即形成一些较大和较深的蛛网膜下池。其中最大的是位于小脑与延髓之间的小脑延髓池(又称大池),是临床上常用的穿刺部位,另外还有脑桥池、脚间池、交叉池和上池等。上池围绕中脑的后面、上面和外侧面,临床上称为环池。此池内有大脑静脉以及大脑后动脉和小脑上动脉等。上述这些池均可用气脑造影术予以显示。

软脑膜 软脑膜为最内层,紧贴脑实质表面,深入脑的沟裂之内,并随血管深入脑的实质。软脑膜可分内、外两层: 内层是真正的软膜,由纤细的网状纤维和弹性纤维组成;外层由随蛛膜小梁延续而来的胶元纤维组成,但此层在脑部并不一定存在(在脊髓则参予构成齿状韧带)。

(1) 脉络丛: 脉络丛见于侧脑室、第三脑室和第四脑室内,由软膜、血管与室管膜上皮共同形成的脉络组织突入脑室内而构成。脉络丛有分泌脑脊液等功能。

图4 视交叉与鞍膈的位置关系

图5 三叉神经池

1.蛛网膜 2.硬脑膜 3.颅中窝骨膜 4.三叉神经节在三叉神经腔内

(2)蛛网膜粒:呈小结节状,数目不等,主要位于上矢状窦侧壁和横窦面向脑面处,个别的亦可见于颅底。蛛网膜粒多成群集聚,并通过窦壁而突入窦内和外侧陷窝内,蛛网膜粒表面由许多蛛网膜绒毛组成,蛛网膜下腔内的脑脊液即通过蛛网膜绒毛而被转运到静脉系统(图2)。在出生时蛛网膜绒毛很小,随年龄逐渐增大,甚或发生钙化。

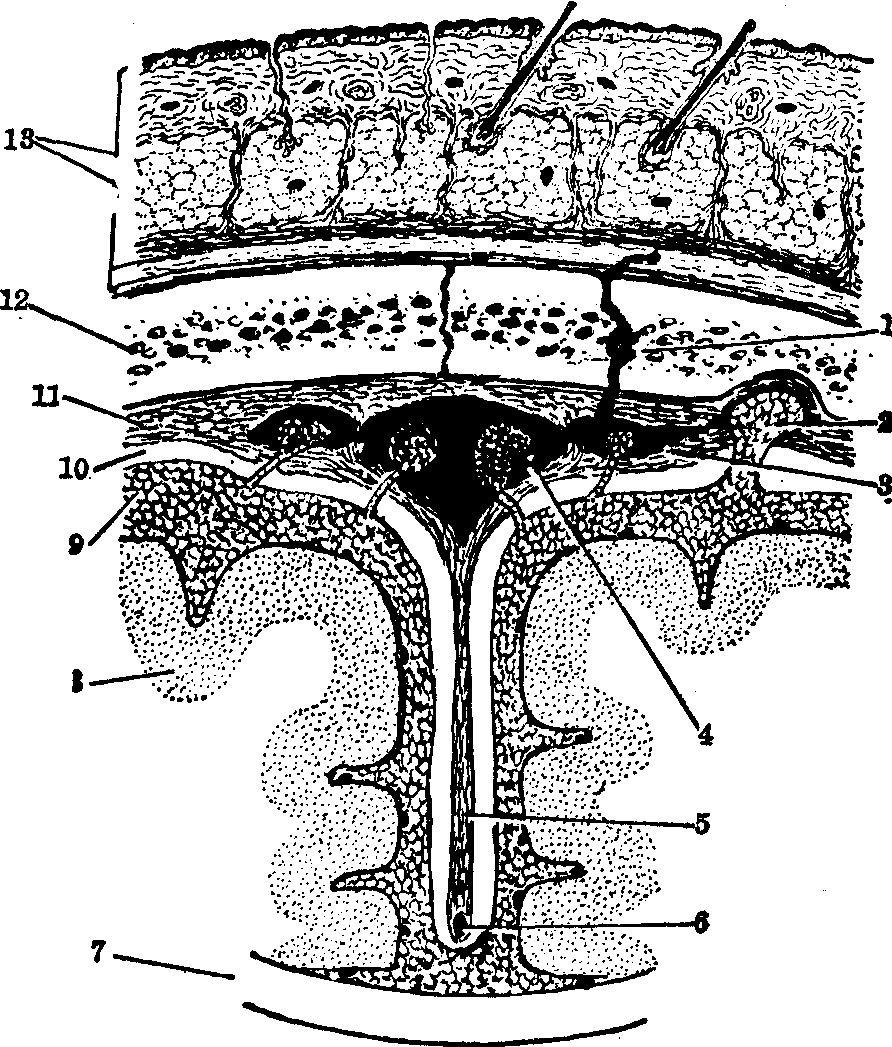

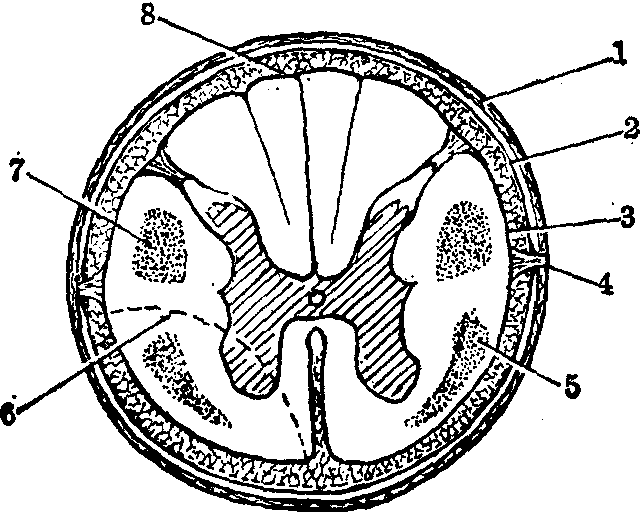

脊髓的被膜 覆被脊髓的三层被膜各自与脑相应的被膜相续连,并具有相同的组织结构(图6)。

图6 三层脊髓膜与齿状韧带和脊髓的关系示意图

1.硬脊膜 2.蛛网膜 3.软脊膜 4.齿状韧带 5.脊髓丘脑侧束 6.脊髓索切开术的切口 7.皮质脊髓侧束 8.后正中沟

硬脊膜 硬脊膜自枕骨大孔续于硬脑膜的内层 (即脑膜层),包被脊髓及马尾直至第二骶椎水平,然后迅速变细,包被脊髓的终丝,向下止于尾骨骨膜。

硬脊膜除疏松附着于第1~2颈椎后面的骨膜以及后纵韧带全长之外,其他各处与椎骨骨膜之间均存在狭窄空隙,称为硬膜外腔。腔内含有脂肪组织与椎内静脉丛等。因硬膜紧密附着在枕骨大孔边缘,故硬膜外腔不与颅内相通,硬膜外腔上部略呈负压。硬膜外麻醉即是将麻醉药物注入此腔内,药物浸润脊神经根,以达到阻滞麻醉的目的。硬脊膜与蛛膜之间亦存在一潜在空隙,称为硬膜下隙。硬脊膜接受各段脊神经的分支分布,以及来自各段动脉的血液供应。

脊髓蛛网膜 脊髓蛛网膜跨越脊髓沟裂表面,向上与脑蛛网膜相续,向下包被脊髓的马尾,并止于第二骶椎。脊髓蛛网膜在节段性静脉附近有小的蛛网膜绒毛突入静脉壁内。

软脊膜 软脊膜包被脊髓实质,并深入前正中裂和后正中沟内。软脊膜自脊髓两侧的脊神经前、后根之间褶叠构成齿状韧带,韧带的齿尖穿过蛛网膜向外伸向硬脊膜,并固定在硬脊膜的内面。一般每侧可有18至21个齿尖,最上一个较细小,位于第1颈神经平面,最下一个可位于第11~12胸神经平面或第12胸神经与第1腰神经之间平面。齿状韧带有固定脊髓、减少震荡和防止其突然移位的作用; 亦是进行脊髓手术时的一种标志。例如,为了消除某种顽固痛觉,可在齿状韧带前方切断脊髓内的脊髓丘脑束,而不会损伤皮质脊髓侧束。因后者位于齿状韧带的后方。

覆被脊髓的三层膜均延续覆被脊神经,其中蛛网膜与软膜包被脊神经节,形成一个潜在性的蛛网膜下间隙。硬脊膜在椎间孔处移行为脊神经的外膜。脊髓蛛网膜与软脊膜之间的间隙称蛛网膜下腔,与颅内的珠网膜下腔

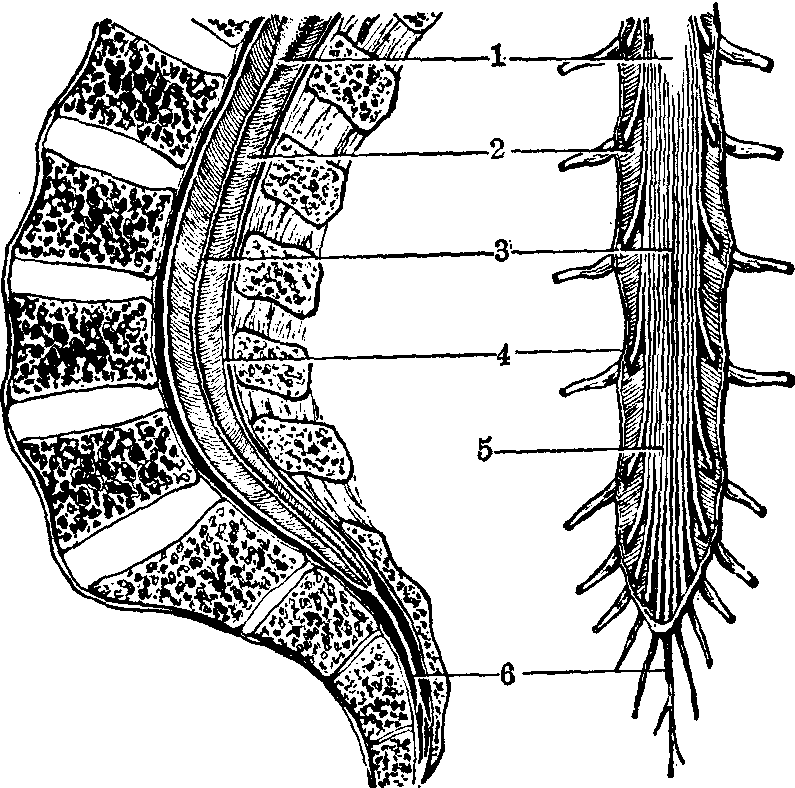

图7 脊髓末端和终池的位置

1.脊髓圆锥 2.终池 3.终丝(内终丝) 4.硬脊膜 5.马尾 6.尾韧带(外终丝)

相通,内充满脑脊液。由于脊髓末端仅至第1腰椎下缘或第2腰椎上缘平面,所以自脊髓末端至第2骶椎平面之间只有脊神经根浸泡在脑脊液中,故此处称为终池(图7)。临床上常在第3~4腰椎棘突之间进行穿刺,以抽取脑脊液或注入药物,而不会伤及脊髓实质。

脑脊膜

脑和脊髓外包具保护作用的结缔组织膜,称脑脊膜。由外向内,脑脊膜分三层,即硬膜、蛛网膜和软膜。硬膜也称脑脊硬膜,较厚,坚实而致密。脊髓硬膜与椎骨骨膜不贴连,二者之间为硬膜外腔,腔内含疏松结缔组织、脂肪组织和静脉丛。脑硬膜在胚胎期不与颅骨骨膜相贴,成年时两膜紧贴一起,只在折成大脑镰和大静脉窦存在处分开。外层是骨膜,结构较疏松并含许多血管; 内层较薄,结构致密,称固有硬膜。脑和脊髓的蛛网膜基本相同,为薄膜,不含血管,外面较平滑,内面伸出许多丝络状的蛛网膜小梁,与软膜相连。因两膜关系密切,且构造相似,常合称软脑脊膜或软-蛛网膜。这两膜间有蛛网膜下腔,内含脑脊液。硬膜和软膜有丰富的神经。硬膜除有支配血管的神经外,并有许多感觉神经末梢。软膜和脉络丛的血管周围有丰富的神经丛,大多属交感神经。血管外膜有游离感觉神经末梢,有时并见散在的神经细胞。硬膜 此膜主要为密集成层的胶原纤维束组成,也含弹性纤维。纤维束间有成纤维细胞、血管、淋巴管和神经。硬膜内面衬贴几层着色较深的扁平细胞,彼此由闭锁连接和粘着连接相连。这些细胞源于间充质,与间皮相似。但也有人认为它们与间皮的性质不同,称它们为硬膜下神经上皮,并认为它们与周围神经的神经束上皮相连(参见“神经”条)。

蛛网膜 光镜下见此膜成自胶原纤维束和几层类似间皮的细胞。电镜下,细胞扁平,有突起互相穿插或重叠。细胞间隙较宽,不规则,胶原纤维位于其中。电镜研究称此种细胞为蛛网膜细胞,胞质较清明,含许多线粒体,高尔基复合体明显,并含细丝、溶酶体和脂滴。细胞间常见闭锁小带、粘着小带和桥粒。它们构成屏障,分隔脑脊液和周围的环境。有些区域细胞聚集成群,细胞突起和胶原纤维穿越蛛网膜下腔,与软膜相连,即蛛网膜小梁。有人认为细胞在炎症时能变成游离的巨噬细胞,但也有人持不同的见解。

蛛网膜向硬膜静脉和静脉窦突入形成蛛网膜绒毛,多见于大脑镰的矢状窦,也常称蛛网膜颗粒。有人将二词作为同义词,也有人将肉眼能见的突起称蛛网膜颗粒,将显微镜下能见的称蛛网膜绒毛。这些突起是脑脊液排入静脉的主要途径。突起表面被覆完整而连续的内皮,中轴成自结缔组织和毛细血管,含蛛网膜细胞和胶原纤维。结缔组织的间隙与蛛网膜下腔相通,脑脊液可能经内皮渗入血液。另有人认为结缔组织中有由内皮组成的小管,一端开口于静脉,另端通连蛛网膜下腔,是专门排泄脑脊液的管道。关于脑脊液排入血液的机理,仍待探讨。

软膜 比蛛网膜薄,厚度不均,贴附脑和脊髓外面。它的内外面各有一层间皮细胞,二层细胞间有胶原纤维和弹性纤维,并含丰富的血管。血管周围有散在的肥大细胞和成群的淋巴细胞,有些部位并有少数黑色素细胞。电镜下见此膜主要成自扁平的上皮细胞,有一层或数层。细胞面向神经组织的一面有宽窄不一的间隙,其中含胶原纤维。细胞朝向蛛网膜的一面有长短不等的微绒毛和突起。有人推想,这些突起或许与细胞沿膜表面的运动有关。软膜细胞的形态与蛛网膜细胞无明显区别。在蛛网膜小梁上,两膜的细胞相连。软膜伴随血管伸入脑和脊髓,至分成毛细血管时消失。软膜内常见巨噬细胞,对其来源见解不一。有人认为软膜的细胞有潜在的吞噬能力,另有人认为它们源于固定的巨噬细胞。

- 伊克明安部是什么意思

- 伊克昭盟是什么意思

- 伊克昭盟中医医院是什么意思

- 伊克昭盟医院是什么意思

- 伊克昭盟旅游局是什么意思

- 伊克柳伊特是什么意思

- 伊克格宰克峰是什么意思

- 伊克沙克小学是什么意思

- 伊克穆爾哈喇是什么意思

- 伊克萨玛国家森林公园是什么意思

- 伊克赛沟是什么意思

- 伊克铁尔坦蒙库乌拉山是什么意思

- 伊克阿热勒草原是什么意思

- 伊克马尼陶海萨拉沟是什么意思

- 伊兜是什么意思

- 伊公是什么意思

- 伊兰是什么意思

- 伊兰·木夏是什么意思

- 伊兰吉人是什么意思

- 伊兰室是什么意思

- 伊兰巴人是什么意思

- 伊兰布伦是什么意思

- 伊兰泰是什么意思

- 伊兰茂城是什么意思

- 伊兴仁是什么意思

- 伊兴额是什么意思

- 伊兵是什么意思

- 伊其是什么意思

- 伊兹是什么意思

- 伊兹密尔是什么意思

- 伊兹密尔(土耳其)是什么意思

- 伊兹尼克是什么意思

- 伊兹梅尔是什么意思

- 伊兹梅尔之战是什么意思

- 伊兹米特是什么意思

- 伊兹,詹姆斯·布坎南是什么意思

- 伊再提·伊里亚斯是什么意思

- 伊冲阿是什么意思

- 伊几年是什么意思

- 伊凡·屠格涅夫 [法国]梅里美是什么意思

- 伊凡·杰尼索维奇的一天是什么意思

- 伊凡一世是什么意思

- 伊凡三世是什么意思

- 伊凡三世律书是什么意思

- 伊凡四世是什么意思

- 伊凡格勒是什么意思

- 伊凡特公司是什么意思

- 伊凡诺夫斯基是什么意思

- 伊凡诺夫,и.и.是什么意思

- 伊凡诺夫,安东是什么意思

- 伊凡诺夫,安德列是什么意思

- 伊凡诺沃岩洞教堂是什么意思

- 伊凡雷帝是什么意思

- 伊凡鲁河畔是什么意思

- 伊列什·贝拉是什么意思

- 伊列水是什么意思

- 伊列河是什么意思

- 伊则吉尔老婆子是什么意思

- 伊则吉尔老婆子*是什么意思

- 伊利是什么意思