胃的运动

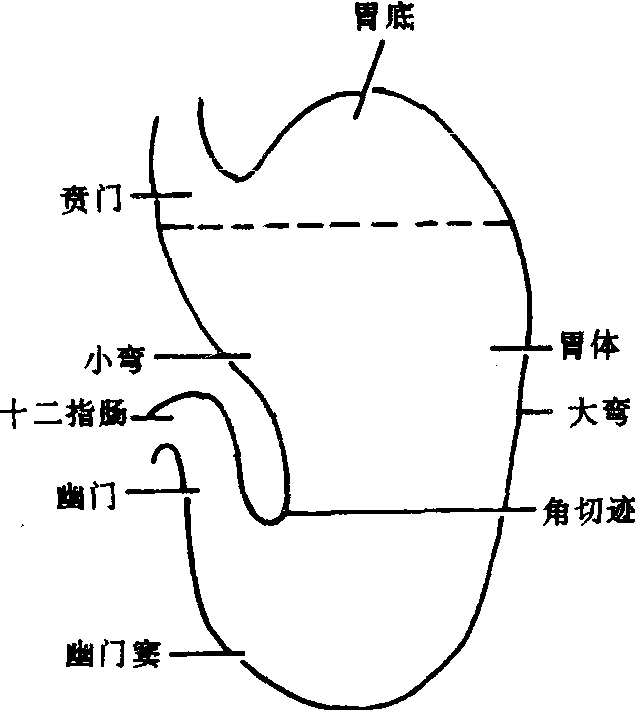

胃是消化管中一个袋状膨大部分,它的主要功能是暂时贮存食物和对进入胃内的食物进行初步消化,使之成为半流体的食糜,并以适宜的速度,小量分批地将食糜排入十二指肠。胃(见图1.7-5)的入口为贲门,与食道相接,出口为幽门,与十二指肠相接,中间划分为胃底、胃体和幽门窦。从功能上可将胃划分为头区(包括胃底和胃体的上1/3)和尾区。头区的功能主要是容受和贮存食物。当咀嚼和吞咽开始,食团沿食道到达胃之前,即可反射性地引起头区胃壁的舒张,称为容受性舒张,从而使胃的容量随食物的进入相应地扩大,而不明显改变胃内压。贮存在头区的固体食物形成团块,吞咽的液体和分泌的胃液则流经团块的周围进入胃的尾端。头区进行紧张性收缩,可对胃内容起一种稳定而持续的压缩作用,从而迫使胃内容逐渐向胃尾部推进,同时促进液体排入十二指肠。尾区的平滑肌层可明显地区分为外纵行肌层、中环行肌层和内斜行肌层,在幽门处环行肌增厚。尾区有明显的收缩活动,称为蠕动。蠕动波从胃体上1/3和中1/3交界处开始,向幽门方向扩布,且收缩幅度逐渐加大,当蠕动的舒张波到达幽门时,幽门开放,而随后的收缩波到达时便又关闭,每次开放时约有5ml左右的液化的食糜通过幽门排入十二指肠(胃排空)。胃尾区通过强有力的蠕动,可对固体食物进行挤压、研磨,并使之与胃液充分混合,当固体物被粉碎成直径0.1—0.5mm的碎片,悬浮于食糜的液相中,才能通过幽门进入十二指肠,因此胃尾区的功能主要对固体的排空起控制作用。对液体的排空尾区的作用不是主要的。胃的运动受神经体液因素的调节、迷走神经兴奋性纤维和胃泌素一般可加强胃的运动、迷走神经抑制性纤维和促胰液素等胃肠激素则抑制胃运动。

图1.7-5 胃的各部分

胃的运动

胃是消化管中的一个袋状膨大部分。胃壁肌肉的收缩和舒张可体现三项功能:

❶贮存食物,胃底和胃体舒张时,可容纳1~2L食物;

❷使食物与胃液充分混合,直到食物变成一种半流质的食糜;

❸以最适宜于小肠消化和吸收的速度,将小量食糜分批排入十二指肠。

胃运动的常用观察方法有:向胃内插一气囊或导管,另一端连至检测装置,记录压力变化或通过换能装置而记录电变化;也可在X线下观察或摄片;利用电学或电磁效应,如口服具发报性能的无线电丸而进行遥测,胃壁上埋一小磁片,记录腹壁上的磁场变化;在胃壁上或腹壁上置引导电极而记录胃的生物电活动(胃电图)等。

胃运动的型式

❶紧张性收缩:这是全胃性的、缓慢而持续的收缩。空胃时,紧张性收缩较为微弱,而当胃被食物充满后,则收缩较为明显。在记录下来的胃运动曲线中,此种收缩表现为基线上移。紧张性收缩有助于保持胃的形状和位置。收缩时胃内压可升高约1~10cmH2O,故可促进胃液渗入胃内容物内和促进胃的排空。

❷容受性舒张:空胃时胃壁有一定紧张性,因而使胃的容积仅有50ml。当咀嚼和吞咽时,由于食物对咽部和食管等处感受器的刺激,可以反射性地引起胃底和胃体的松弛,这被称为容受性舒张。这一反射活动由迷走神经的传入纤维传到延髓中枢,由迷走神经中的抑制性纤维传出。正是由于容受性舒张,当胃内容物在1.5L以内增加时,胃内压力却很少增加。容受性舒张的生理意义在于通过胃壁肌肉的舒张而容受即将入胃的大量食物。

❸蠕动: 蠕动波的起搏点源于胃大弯高处的纵行肌,兴奋可从纵行肌扩布至环行肌,引起宽约2cm的环状收缩带。蠕动波向幽门方向推进,有时可进入十二指肠。在人,蠕动波的频率约每分钟3次,通常在同一时间内可出现2~3个蠕动波。蠕动波在向幽门推进时速度越来越快。如在胃体部约1cm/s,而至胃窦部可达3~4cm/s,故终末胃窦部(即幽门近侧部)和幽门管几乎同时收缩,而形成“终末胃窦部的紧缩”(胃窦收缩)。由于幽门紧闭,所以胃窦的收缩可迫使其内容物喷射回到近侧部胃窦和胃体。后退的食糜将与胃内容物混和,而被进一步消化。蠕动于进食后几分钟即开始。每一蠕动波可使1~5ml的食糜排至十二指肠。由于蠕动波在胃窦区明显加强,而又能将胃内容物排至十二指肠,故胃的蠕动波又称为“幽门泵”。蠕动的生理意义是促使胃液和食物混和,促使胃的排空。

❹饥饿收缩:这是指空胃时胃平滑肌的周期性强烈收缩。收缩期(约持续30分钟)和平静期(约持续1/2~2小时)交替进行,收缩时可伴有饥饿感,随着食物的入胃,此种收缩渐行消失。

胃运动的调节 胃蠕动波的频率和强度取决于胃的基本电节律、神经冲动和胃肠激素诸因素的相互作用。

基本电节律 胃的基本电节律源于胃大弯上部约在贲门和胃底部的中央处的纵行肌,此处的内在电节律较他处高,形成起步点。纵行肌慢波的电紧张性扩布到环行肌,使环行肌去极化到阈电位,触发成动作电位。动作电位一旦出现即可伴有平滑肌的收缩(蠕动)。基本电节律在向幽门传播时速度越来越快。如在胃窦和胃体交界处速度约0.5cm/s,在胃窦远端为2~4cm/s (狗的资料)。基本电节律的频率为每分钟3次。一般认为基本电节律决定着胃蠕动的频率、持续期、速度和方向。但紧张性收缩却无相应的电变化。

神经性调节 胃的传入神经为迷走神经及交感神经。前者传导胃内压变化、肌肉的被动扩张和主动收缩,胃内容物pH的改变等,投射至眶回和杏仁核。内脏大神经传导痛觉,投射至躯体感觉皮质,并与网状结构相联系。支配胃的传出神经亦为迷走神经与交感神经,迷走神经中的抑制纤维(属嘌呤能神经或肽能神经)可引起胃的容受性舒张,迷走神经的兴奋纤维则使基本电节律传导加快,胃收缩加强。迷走神经兴奋纤维具紧张性,切断后,基本电节律的频率和传播速度均下降,胃蠕动减弱,排空减慢。刺激交感神经,使基本电节律的频率和传播速度降低,肌肉收缩减弱。据称交感的作用在于防止乙酰胆碱的释放而非直接作用于胃肌上。在正常情况下,交感神经的作用较小。胃壁内有粘膜下神经丛和肌间神经丛。食物对消化管壁的机械刺激或化学刺激,均可通过局部的壁内神经丛加强紧张性收缩和加快蠕动的传播速度。大脑皮质对胃的运动亦有影响。表现在胃的运动可以形成条件反射,情绪可以影响胃的运动等。

体液性调节 一些胃肠激素可影响胃的运动。如胃泌素,使基本电节律的频率增加,致使胃的收缩频率及强度增加。胃泌素的作用是促使乙酰胆碱的释放而非直接作用于胃平滑肌;胃动素亦可加强胃的运动;促胰液素、抑胃肽及胰高血糖素均可抑制胃的运动。

胃的排空 胃的排空是指食物由胃进入十二指肠的过程。这一过程一般在食物入胃后2~3min开始,排空的速度取决于胃蠕动的力量和频率与幽门产生的阻力之间的平衡程度。目前认为胃蠕动是胃排空的动力。由于食物的扩张作用,胃的紧张性和蠕动都加强,从而使胃内压升高。当胃内压高于十二指肠内压,并能克服幽门括约肌和十二指肠球部的阻力时,胃内容物便离开胃进入十二指肠。

近年来发现幽门括约肌部位的内压比胃窦和十二指肠内压高出约5.5mmHg。切除幽门,不影响液体排空,但固体食物的排空将加速。据此,目前认为幽门括约肌的作用有二:

❶限制每次胃蠕动时排出的固体量;

❷防止十二指肠的食糜倒流入胃。一些胃肠激素可影响幽门平滑肌的紧张性。如胃泌素可抑制其紧张性,使其内压下降,而促胰液素、胆囊收缩素则使其紧张性加强,内压升高。

近段十二指肠与胃窦部在胃排空中有协调关系,曾观察到胃窦部收缩加强时,近段十二指肠活动就减弱,此时胃排空加快;相反,十二指肠活动增强时,胃运动减弱,胃排空亦减慢。说明这两部位的协调活动对胃排空有重要作用。此种协调的机理仍不明。有可能与基本电节律的传导——由幽门传入十二指肠近段——有关,亦有可能与肠胃反射有关。

胃排空受下述三方面因素的影响:

❶胃内食物的性状:这主要是指胃内容物的容积、化学组成和渗透压等,胃内容物的容积越大,每分钟排出的量越多。胃排空的时间则与胃内存留试餐容积成直线关系。这可能由于胃容积越大,胃被扩张得越厉害,传入冲动和传出冲动均增加,以致胃蠕动加强的缘故。传出冲动多,还可使胃泌素的释放量增多。局部的机械刺激还可能通过壁内神经反射而使胃运动加强。胃内流体食物要比稠的食物或固体食物排空快,小颗粒的悬浮液比块状食物快;糖类食物比蛋白质快,后者又比脂肪快,混合食物的排空约需4~6小时。等渗的生理盐水比高渗、低渗的快,比水亦快,0.25%的盐酸可加速排空,0.5%盐酸(相当于纯胃液酸度)无作用,1%盐酸则有减慢排空的作用。在人,等渗的重碳酸钠溶液对排空无影响,但5%的强碱溶液则可减慢排空。

❷十二指肠内食糜的性状: 脂肪性食糜对胃排空有强烈的抑制作用,脂肪酸碳链越长,抑制作用亦越强。蛋白质和糖类的分解产物(如肽、胨、氨基酸、糊精、低级多糖等)及H+均有抑制排空作用,但抑制作用的强度较脂肪为弱。十二指肠内的食糜抑制胃排空的途径有二,其一是通过“肠胃反射”,即十二脂肠或空肠的某些刺激通过反射活动引起胃运动减弱,这一反射称为“肠胃反射”,其潜伏期约20~40s。脂肪、渗透压过高或过低、酸(pH<3.5)均可刺激十二脂肠壁上的相应感受器,通过壁内神经或迷走神经抑制纤维,甚至还可能通过交感神经传出纤维而引起胃排空减慢。另一条影响途径是通过胃肠激素。脂肪、酸性食糜等在十二指肠内可诱起多种胃肠激素的释放,如促胰液素、胆囊收缩素、抑胃肽等均可抑制胃的排空。但是,十二指肠内容物对胃的抑制作用并不是经常存在的,随着酸在肠内被中和,食物消化产物被吸收,它们对胃排空的抑制性影响即渐行消失,胃的运动又渐加强,又可排出另一部分食糜进入十二指肠。

❸其他:如痛刺激可抑制胃排空; 冷刺激可加速排空而热刺激则抑制之;视、味、嗅觉刺激,各种情绪性变化均可影响胃排空。

- 初生之犊不惧虎是什么意思

- 初生之犊不惧虎。是什么意思

- 初生之犊不畏虎是什么意思

- 初生之犊猛于虎是什么意思

- 初生之犊;惊弓之鸟是什么意思

- 初生乳核是什么意思

- 初生五个月的小羊是什么意思

- 初生仔畜是什么意思

- 初生便血是什么意思

- 初生便血方是什么意思

- 初生便闭方是什么意思

- 初生儿是什么意思

- 初生儿不乳是什么意思

- 初生儿不便是什么意思

- 初生儿不啼是什么意思

- 初生儿不尿是什么意思

- 初生儿啼哭不止是什么意思

- 初生儿大便不通是什么意思

- 初生儿小便不通是什么意思

- 初生儿惊方是什么意思

- 初生儿护养是什么意思

- 初生儿无皮是什么意思

- 初生儿特点是什么意思

- 初生儿的护养是什么意思

- 初生儿目赤烂是什么意思

- 初生儿目闭是什么意思

- 初生儿阴道出血是什么意思

- 初生兔儿不识虎是什么意思

- 初生分生组织是什么意思

- 初生刚毛是什么意思

- 初生加厚分生组织是什么意思

- 初生口噤是什么意思

- 初生口噤方是什么意思

- 初生吐乳是什么意思

- 初生吐乳方是什么意思

- 初生哺乳动物身上的毛是什么意思

- 初生啼哭不止是什么意思

- 初生婴儿未剃过的头发是什么意思

- 初生婴儿衣是什么意思

- 初生子是什么意思

- 初生寒闭是什么意思

- 初生尿涩方是什么意思

- 初生幼体的毛是什么意思

- 初生拭口是什么意思

- 初生无皮是什么意思

- 初生无皮方是什么意思

- 初生期是什么意思

- 初生毒云是什么意思

- 初生毒剂云团是什么意思

- 初生热闭是什么意思

- 初生牛犊是什么意思

- 初生牛犊不怕虎是什么意思

- 初生牛犊不怕虎,长了犄角倒怕狼是什么意思

- 初生牛犊不畏虎是什么意思

- 初生牛犊十八跌是什么意思

- 初生牛犊跑大,学步伢子摔大是什么意思

- 初生犊儿是什么意思

- 初生猪筐是什么意思

- 初生生是什么意思

- 初生生长是什么意思