肺的呼吸功能

肺的呼吸功能

人体组织细胞的氧化代谢,要求不停地向外环境摄取氧(O2),并排出代谢产物二氧化碳(CO2)。摄取O2和排出CO2的气体交换过程称为外呼吸。呼吸在血液循环系统的密切配合下完成其任务。肺循环与组织细胞之间的气体交换,称为内呼吸。呼吸过程的内容包括肺容量、通气、换气、呼吸动力、血液运输、呼吸运动的调节等方面。

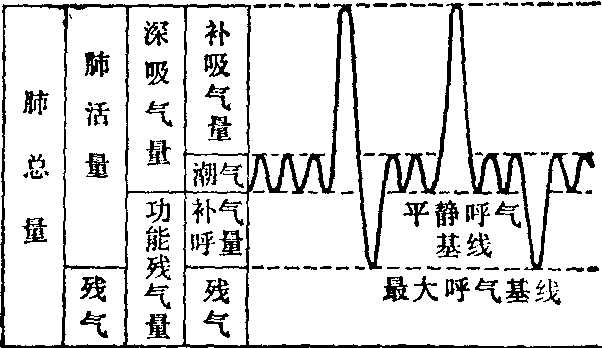

肺容量 肺容量是反映外呼吸的空间。容量具有静态解剖意义,亦为动态呼吸活动如通气、换气提供了基础。肺容量的变化产生通气,有了容量才可能有弥散面积,这些都说明肺容量的生理意义。肺容量的大小随呼吸运动不时改变。借肺量计描图,肺容量可分为若干组成部分(见图1)。

图1 肺容量及其组成

(1)潮气量 (VT): 每次吸入或呼出的气量为潮气量。由于每分钟氧吸收量大于二氧化碳排出量,故两者比例(即呼吸商)为0.8。吸入气稍大于呼出气量,但一般肺量计上不能显示,故忽略不计。潮气量受代谢率、运动、情绪等因素的影响。成人静息状态的潮气量约为500ml。潮气量与呼吸频率决定每分钟通气量。潮气量越小,要求较高呼吸频率才能保证足够的通气量。

(2) 深吸气量 (IC): 平静呼气后能吸入的最大气量。深吸气量与吸气肌的力量大小、肺弹性和气道通畅情况都有关系。它是最大通气气量的主要来源。

(3) 补呼气量(ERV): 平静呼气后能呼出的最大气量。体位对补呼气有明显影响,仰卧位较立位可减少数百毫升,这是由于膈肌上抬和肺血容量增加所致。肥胖、妊娠、腹水、肠胀气等都可减少补呼气量。

(4)功能残气量(FRC): 是平静呼气后肺脏内存留的气量,包括残气量和补呼气量两部分。功能残气在生理上起有稳定肺泡气体分压的缓冲作用,减少通气间歇对肺泡内气体交换的影响。功能残气减少可引起呼吸周期中肺泡内氧和二氧化碳浓度很大的波动;特别在呼气时,如果肺泡内没有充分存气继续与肺循环血流进行气体交换,就产生大量静动脉分流。功能残气量增加对呼吸也不利,因肺泡气氧分压降低,二氧化碳分压增高,也会减损换气效率。功能残气量的大小取决于胸廓和肺脏组织弹性的平衡,故也具有呼吸动力学的意义。

(5)残气量(RV): 是深呼气后肺内剩余的气量。残气量的改变与功能残气具有相同的生理意义。临床上常以残气占肺总量百分数作为肺泡内气体滞留的指标,以排除体表面积对绝对值的影响。

(6) 肺活量(VC): 是最大吸气后能呼出的最大气量,其中包括深吸气量和补呼气量两部分。肺活量的大小与体表面积、性别、年龄、胸廓结构、呼吸肌强度都有关系。由于个体差异较大,并受职业、体力锻炼等因素的影响,在表达呼吸生理功能上有一定局限性。但若以个人肺活量为标准,定期检查,进行动态变化观察,仍可反映肺组织病理和生理变化。

(7)肺总量 (TLC): 是深吸气后肺内所含的气量,即肺活量加残气量。肺气肿或通气、呼气阻塞,肺泡内气体潴留,肺泡扩张,使肺总量增加;肺组织广泛性病变如纤维化、胸膜腔积液、气胸等使肺总量减少。

肺容量常数须根据各地区、不同人群、特定的仪器测定的数据为准。

通气 胸廓扩张和收缩改变肺容量而产生通气,使新鲜空气进入肺泡,并排出经气体交换的肺泡气。进入肺脏的通气并不全部进入肺泡参与气体交换,故通气有肺通气量和肺泡通气量之分。

(1) 肺通气量: 亦称每分钟通气量(MV),是潮气量与呼吸频率的乘积。每分钟通气量受体内新陈代谢率及情绪等因素影响,并受严密有效的体液和神经控制,以满足人体生理的需要。静息时,每分钟通气量是6~8L,体力劳动或剧烈运动时可达100L。以主观努力所取得的最大每分钟通气量称为最大通气量(MVV)。测量最大通气量是检查肺通气动态功能的常用方法之一。最大通气量取决于:

❶胸廓的完整结构和呼吸肌的力量;

❷呼吸道通畅程度;

❸肺组织弹性。健康人的最大通气量与劳动和体力锻炼等都有关系。

(2)肺泡通气量(VA): 从生理功能看,每分钟通气量并不真正反映有效的通气量。因为只有进入肺泡的通气才有进行气体交换的机会。通气量中能进入肺泡的部分称为肺泡通气量(或称有效通气量)。潮气量减去口、鼻腔、气管、支气管等的容量(称为解剖无效腔,VDan),才是有效潮气量。故肺泡通气量=(潮气量-无效腔)×每分钟呼吸次数。同样的通气量,因潮气量和呼吸频率不同,有效通气量就可能不一样。例如潮气量500ml,呼吸频率12/min,无效腔150ml,每分钟通气量为6000ml/min; 相应的肺泡通气量为(500-150)×12=4200ml/min;若潮气量减半,呼吸频率增加一倍,每分钟通气量仍为6000ml/min,而肺泡通气量就减少为(250-150)×24=2400ml/min。因此,呼吸越浅速,有效通气越少。气管插管或气管切开,在生理上起了减少无效腔的作用。通气不足导致缺氧和二氧化碳潴留,两者在程度上是完全平行的。解剖无效腔受体表面积和年龄的影响,男性大于女性,老年大于青年,深吸气时大于深呼气。我国成人常数,男性为128ml,女性120ml。生理因素亦可增加无效腔,解剖无效腔加上由于生理原因产生的无效腔称为生理无效腔。

肺内通气和血流的分布 吸入新鲜空气进入肺泡后与肺泡毛细血管中血液进行气体交换。因此,有效的气体交换首先要求肺脏的通气和血流能够均匀地分布到每个肺泡才能发挥肺泡的换气作用。

(1) 吸气在肺内的分布: 吸入气体进入呼吸道后可经过20余级支气管分支才能到达肺泡。小气道阻力的细微差异就可能产生分布不匀。重力对肺组织和血液的影响使肺上下各部位组织弹性不同,导致肺泡扩张幅度和充盈气量的不同。此外,重力也引起呼吸周期中胸膜腔压力的区域性差异。吸气时,肺尖部负压大于肺底部,吸气进入肺尖部较肺底部为早。所以吸入气在肺各部分的分布不一致。病理情况下的不均匀性较健康人更为突出。

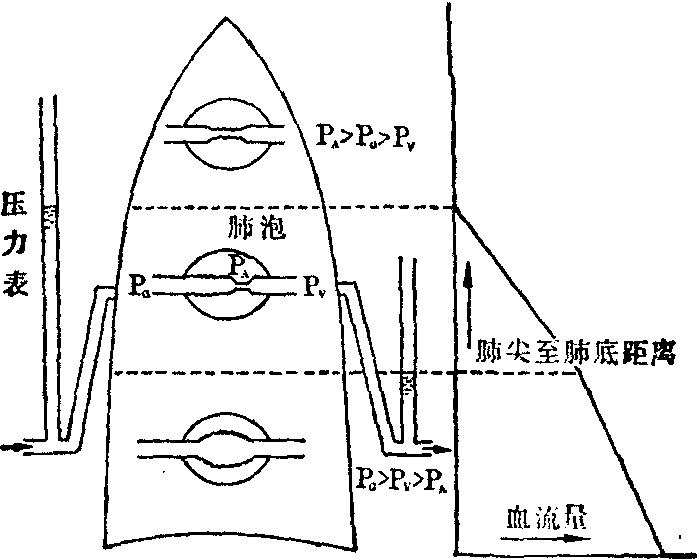

(2)肺血流在肺内的分布: 肺循环是一个低压系统,肺内血流的分布很容易受到重力、血压、胸膜腔和肺泡压力等因素的影响。在直立位,由于重力关系,肺尖和肺底部血流量分别为0.6和3.4L/min,相差达6倍之多。呼吸周期中胸内压和肺泡压的变化也会影响血管内径大小而改变血流量。肺上、中、下部肺动脉、静脉和肺泡压力作用于肺血流的影响见图2。

图2 肺动脉、静脉、肺泡对血流的影响PA肺泡压Pa肺小动脉压Pv肺小静脉压

通气和血流比例(

A/

A/ ) 肺内吸气和血流分布不均并不一定影响气体交换效率。因为,如果每个肺泡的通气和血流量能保持一定的比例,仍可取得满意的气体交换。正常的肺通气和血流总量分别为4L/min和5L/min,两者的比例为0.8左右。所以理论上每个肺泡的通气和血流量虽可能不同,但两者比例能达到这一水平,整个肺脏的换气功能依然正常。人体对通气和血流比例具备自动调节的能力,如肺泡通气量不足,肺泡气O2分压下降或CO2分压上升,灌注该部位肺泡的肺小动脉收缩,使血流量相应减少;肺动脉阻断后亦可引起与这部分肺泡相通的细支气管壁的痉挛收缩,使通气量相应减少。即使存在这样的调节机能,健康人肺脏各部位通气量、血流量和通气/血流比例仍有较大的差别。下表为应用放射性核素测得的健康人直立(或坐位)肺上中下段的通气、血流及两者比例的分布,以及推算所得气体交换数据。

) 肺内吸气和血流分布不均并不一定影响气体交换效率。因为,如果每个肺泡的通气和血流量能保持一定的比例,仍可取得满意的气体交换。正常的肺通气和血流总量分别为4L/min和5L/min,两者的比例为0.8左右。所以理论上每个肺泡的通气和血流量虽可能不同,但两者比例能达到这一水平,整个肺脏的换气功能依然正常。人体对通气和血流比例具备自动调节的能力,如肺泡通气量不足,肺泡气O2分压下降或CO2分压上升,灌注该部位肺泡的肺小动脉收缩,使血流量相应减少;肺动脉阻断后亦可引起与这部分肺泡相通的细支气管壁的痉挛收缩,使通气量相应减少。即使存在这样的调节机能,健康人肺脏各部位通气量、血流量和通气/血流比例仍有较大的差别。下表为应用放射性核素测得的健康人直立(或坐位)肺上中下段的通气、血流及两者比例的分布,以及推算所得气体交换数据。通气/血流比例失调的后果主要是缺氧,除非有明显通

正常人在立位肺各部分通气血流分布及比例

| 肺的各个水平 | 混合肺泡气 | 混合动脉血 | ||

| 上段 | 中段 | 下段 | ||

| 容量(占 功能残气 25 百分比) | 36 | 39 | 100 | — |

| 肺泡通气 量L/min 1.0 (V) | 1.8 | 2.3 | 5.1 | — |

| 肺泡血流 量L/min 0.6 (Q) | 2.0 | 3.4 | — | 6.0 |

| VA/Q比例 1.7 O2分压 (mmHg) 121 | 0.9 102 | 0.68 92 | 0.83 102 | 0.83 97 |

| CO2分压 (mmHg) 34 | 40 | 42 | 39 | 40 |

| 血氧饱和度(%)98.5 | 97.2 | 96.0 | — | 96.9 |

弥散(D) 弥散反映气体分子(氧和二氧化碳)通过肺泡膜的过程。气体的弥散与弥散而积、气-血屏障距离、气体的分子量及其在气-血屏障中的溶解度和弥散膜两侧分压差都有关系。弥散是以肺泡膜两侧气体分压差为1mmHg时,单位时间内能通过的气量为指标,即肺弥散量(DL)。弥散主要是指氧而言,二氧化碳分子在气-血屏障中的溶解度大于氧分子,弥散能力为氧的20倍,故临床上可认为不存在二氧化碳弥散障碍。氧分子的弥散距离是从肺泡到红细胞中的血红蛋白,故弥散膜的函义,包括肺泡膜、血浆、红细胞膜、红细胞质在内。因此肺毛细血管血容量、血球压积、血红蛋白浓度等都是影响弥散功能的因素。肺组织广泛损害,可减少弥散面积。肺泡内有渗出液、间质水肿、毛细血管纤维化和闭塞等,均增加弥散距离,导致弥散障碍。病理变化减损肺泡膜弥散功能的同时,对影响弥散功能的其他因素,特别是通气和血流及其比例产生更显著的影响。因此弥散功能测定并不具特异性,已逐渐被肺泡及动脉血氧分压、生理静-动脉分流测定等所取代。

血液气体运输

(1)氧的运输: 肺泡氧进入血液后,除极少量(约0.24容积/dl)溶解于血浆外,其余都与红细胞的血红蛋白结合(约20容积/dl),输送至全身各部分,氧离曲线的形态不但保证在低氧分压下血液能携带较多的氧(氧分压90~100mmHg时,氧饱和度达95~98%;氧分压60mmHg时,氧饱和度为90%),而且也有利于组织内释放大量的氧供利用(组织氧分压约为40mmHg,处于氧离曲线的陡直部分,使氧饱和度迅速下降)。此外,氧离曲线具有随血液中二氧化碳分压的不同而向左右移动的特性。组织中二氧化碳分压增加,氧离曲线就向右移,因而在同样低氧分压下,将有更多的氧释放出来,以供组织利用。高压氧舱的临床应用,大大提高氧在血浆中的溶解。在2个大气压下吸入纯氧,肺泡氧分压可高达1500mmHg,此时氧含量将达4容积/dl,仅血浆中溶解的氧已接近满足组织的需要〔以动脉血氧饱和度100%,静脉血氧饱和度75%计算,组织的氧耗量为(100~75%)×20容积/dl=5容积/dl〕。

(2) 二氧化碳的运输: 二氧化碳从组织进入血液后,仅有一小部分(2.5容积/dl)溶解于血浆,部分与血红蛋白结合,绝大部分成为碳酸氢盐(48容积/dl),由血浆运输。碳酸氢盐的形成必须通过红细胞的作用。二氧化碳进入红细胞后,在碳酸酐酶(CA)的催化作用下形成碳酸。碳酸游离为氢离子〔H+〕和碳酸氢离子〔HCO3-〕。其中氢离子为血红蛋白所缓冲,碳酸氢离子移出红细胞与氯离子交换,以取得细胞内外的电荷平衡。释放氧后的还原血红蛋白与氧合血红蛋白比较是偏碱性的,能接受较多的氢离子,有利于形成更多的碳酸氢离子。此外,还原血红蛋白也具有较大的合成氨基甲酸化合物的能力,因此增加了运输二氧化碳的能力。氧和二氧化碳的运输是相互关连的,氧的结合有利于二氧化碳的排出,二氧化碳的潴留有利于氧的释放。

呼吸动力 从呼吸运动的物理力学,可以更全面地了解呼吸生理,并为呼吸系统疾患病理生理的探索提供新的途径。肋间肌、膈肌和副呼吸肌的收缩是呼吸运动的主要动力。它们的活动使胸廓、肺脏容积不断变化而产生通气。呼吸肌能量主要消耗在两个方面:胸廓、肺组织的弹性阻力和气体在呼吸道流动时以摩擦力为主的非弹性阻力。阻力增加,则肺泡通气量所需要的呼吸肌收缩力量亦相应加大;相反,阻力减少,肌肉收缩力量亦可减少。呼吸系疾病往往导致弹性或非弹性阻力增加,加重呼吸肌负担,成为呼吸困难的主要原因。

(1)呼吸器官(肺和胸廓)的弹性阻力: 胸廓可以认为是一个有弹性的密闭容器。呼吸肌的收缩、松弛使它从中间位置不断扩张和复原。肺脏则是有弹性的气囊,除入气口外都被包围在胸廓内,随胸廓容积的增缩所产生的胸腔压力改变而扩张、收缩。在正常情况下,胸廓向外扩张和肺脏向内收缩两个力量处于相对抗的位置,随呼吸运动不断消长。前者大于后者,就产生吸气;相反,就产生呼气。当两者处于平衡状态即为平静呼气末位置,此时的肺容量即为功能残气量。所以从力学观点上看,功能残气的大小反映胸廓和肺组织弹性力量的平衡,功能残气量增加,提示肺组织弹性的减退。

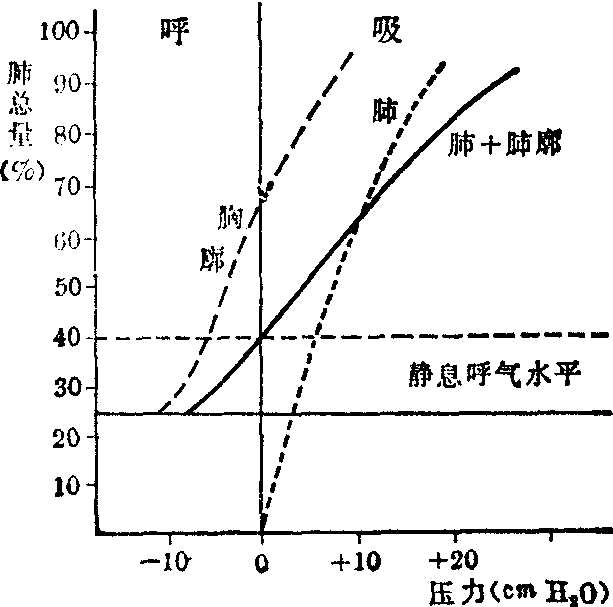

(2)呼吸器官的压力-容量曲线: 胸廓与肺脏的弹性反映在压力与肺容量间的依从关系,可用压力-容量曲线来表示。曲线形态显示在肺容量为功能残气量(约等于肺总量的40%)时,肺内压为零,即肺内压与大气压相等。这时肺脏向内回缩与胸廓向外张开的弹性力量相等,方向相反,相互抵消(同时造成胸膜腔负压)。在肺容量大约等于肺总量的67%时,胸廓处于自然位置,不表现弹性力量(此时的胸内负压仅反映肺脏的回缩力)。在肺容量超过肺总量67%时,胸廓与肺脏弹性回缩方向相同,共同构成肺扩张的阻力。肺容量小于肺总量40%时,呼吸肌收缩力量完全用于克服胸廓向外扩张的弹性力量。肺脏的弹性方向始终向内,直到肺不张,故它的弹性有利于呼气(见图3)。

图3 压力-容量曲线

(3)顺应性(C): 压力-容量曲线表达肺内不同压力时的肺容量。压力与容量变化的数值比例(△V/△P)称为顺应性。顺应性是弹性阻力的倒数,顺应性小,意味弹性阻力大;反之,顺应性大,弹性阻力小。呼吸器官的弹性阻力可能来自胸廓或(和)肺脏。临床上最多见的是肺顺应性减损,它也包括在呼吸功能测定的项目中。测定肺顺应性要求测定不同肺容量时的胸膜腔压力,一般以食管内压来表示胸膜腔压力。食管是二端经常处于闭合状态的肌肉薄膜组织囊,悬挂在胸腔中间。食管内压随胸膜腔内压的变化而变化。测定每次吸气前后的食管压差和吸气量就可以计算出肺顺应性。肺顺应性的常数约为0.2L/cmH2O,即1cmH2O压力使肺脏容量增加200ml,其弹性阻力是很小的。胸廓顺应性的常数与肺脏相同,所以总的胸部顺应性是胸廓和肺顺应性之和,为0.1L/cmH2O。

肺纤维化、肺充血、肺实质病变、胸膜增厚、胸廓畸形等,可减损胸廓或(和)肺的弹性,使顺应性减低。

正常肺脏具有良好弹性。肺水肿、长时间体外循环、肺动脉结扎、氧中毒、肺泡过度扩张等都可以损坏表面活性物质而使肺顺应性受到损害。正常呼吸时,吸气周期胸廓和肺脏扩张消耗一定能量,呼气则借助胸廓和肺组织弹性复原,就不需消耗体力。健康人呼吸中,消耗于胸廓和肺组织顺应性的能量约占总呼吸能量的70%。

气道阻力(Raw) 呼吸时,肺泡内压力和外环境大气压产生的压力差导致通气。吸气时,肺泡内压低于大气压力,气体进入肺泡;呼气时,肺泡内压高于大气压力,气体被排出。气体在呼吸道流动产生阻力。气道阻力的大小与气流速度、气道管径、形态以及气体物理特性,如密度、粘度等都有关系。管径大、管壁光滑、流速缓慢、气流平直,阻力即小;管径曲折狭小、流速高、气流呈涡旋形,阻力即大。气道阻力以肺泡与外界的压力差和气流流速的比值表示:

呼吸功 呼吸肌的活动是克服弹性和非弹性阻力来完成呼吸运动,需消耗能量,即是它作出的功。呼吸功的大小,取决于它所克服阻力的大小。呼吸功增加不但说明呼吸器官病理和解剖上存在的问题,也提示客观的呼吸困难。呼吸功是以压力与相应肺容量的变化的乘积来表示(正常人静息呼吸功为每秒0.6kg/m。在进行机械呼吸的患者,呼吸肌完全松弛时,呼吸器使用的潮气量和吸气压力的乘积就是主动呼吸所作的功。机体能够选择以最小的呼吸功来完成最大通气效率的呼吸型式。如肺硬变患者,弹性阻力增加时,即不自觉地选择浅速呼吸,以减少克服弹性阻力所需的功;哮喘患者呼吸道阻力增加时,呼吸深而慢,气流流速减少,就可节省克服气道阻力的功。了解呼吸功与各种阻力以及呼吸频率,吸气、呼气时间,潮气量,有效通气量之间的相互关系和规律,对研究呼吸困难的机理和使用机械呼吸治疗都是十分有用的。健康人静息呼吸作功是很有限,如以呼吸肌耗氧量表示,每分钟O2耗量仅约3ml,其中90%的能量还是以热量形式在呼吸肌中消散,10%才真正用于通气。这充分说明呼吸器官运动效率之高。呼吸器官疾患如胸廓畸形、哮喘、肺纤维化等都会使呼吸功明显增高。呼吸功增加是限制通气代偿的主要机械原因。因为增加通气量,提高机体氧携量的同时,呼吸肌的功和氧耗量也增加,甚至比例上超过氧携量,以致得不偿失,而徒然加重缺氧。

呼吸运动的控制和调节 呼吸的控制和调节包括呼吸节律和通气量两个方面。

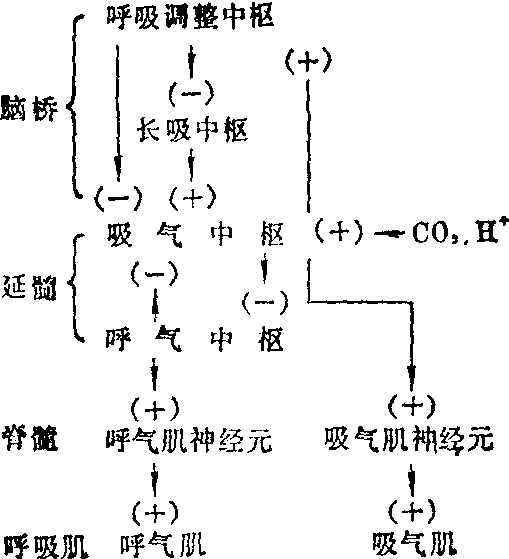

(1) 呼吸中枢: 延脑呼吸中枢包括两组神经元,一组是吸气中枢,一组是呼气中枢。它们在功能上互相联系,彼此拮抗、交替兴奋和抑制形成呼吸周期。在桥脑上端还有一个呼吸调整中枢,加强对呼吸节律性的控制。脑桥下端有一长吸气中枢,它能使吸气中枢过度兴奋,引起长吸气式呼吸。这些呼吸中枢在调节呼吸运动所起作用见图4。

(2)呼吸反射:

❶肺牵张反射,肺牵张感受器位于呼吸道平滑肌中。肺吸气、扩张刺激感受器,兴奋由迷走神经传入纤维到达呼吸中枢,抑制吸气中枢;呼气时,反射消失,又可发生吸气。其生理意义在于加速吸气与呼气活动交替,故与呼吸调整中枢的作用相类似。压缩肺脏亦可以兴奋吸气中枢,如气胸、肺不张等可增强吸气运动;但其感受器的位置、传入神经的性质是否与牵张反射一致,则尚无定论。

❷呼吸肌本体反射,肌梭是肌本体的感受器。当肌肉被动拉长或肌两端固定而肌肉主动收缩时,感受器受刺激而兴奋,冲动传入脊髓前角α神经元,使之兴奋,引起肌梭肌纤维收缩。呼吸道阻力增加,呼吸运动立即加强,就是这一神经反射的表现。

通气量的调节: 通气受到化学感受器严格的控制和调节。化学感受器随周围环境的变化迅速作出反应,向呼吸中枢传递神经讯号,改变通气量。根据解剖位置和生理功能特点,化学感受器可分为两类。

(1)周围感受器:颈动脉体和主动脉体对血液O2、CO2和[H+]的变化敏感。对氧的敏感性决定于氧分压值,故贫血、CO中毒、变性血红蛋白症等的氧含量虽明显减少,但PO2不低,就无通气反应。感受器对局部血液灌注量亦有通气反应,如失血性休克,P

Oz正常,通气仍有增加。这是感受器血液灌注量减少后,由于它本身耗氧高,故灌注血液PO2下降而刺激通气。低动脉氧分压刺激通气虽不明显,但动脉血氧分压低于60mmHg,通气量才有明显增加。高氧分压对通气则有轻度抑制作用。缺氧的通气反应还受到通气增加所致PaCO2下降的干扰,如果能保持PaCO2稳定不变,原来不产生通气反应的低PO2刺激,就可增加通气量。

Oz正常,通气仍有增加。这是感受器血液灌注量减少后,由于它本身耗氧高,故灌注血液PO2下降而刺激通气。低动脉氧分压刺激通气虽不明显,但动脉血氧分压低于60mmHg,通气量才有明显增加。高氧分压对通气则有轻度抑制作用。缺氧的通气反应还受到通气增加所致PaCO2下降的干扰,如果能保持PaCO2稳定不变,原来不产生通气反应的低PO2刺激,就可增加通气量。(2) 中枢感受器:脑脊液PCO2或[H+]变化可迅速引起通气反应,提示中枢感受器位于脑室壁表浅层。中枢感受器只对[H+]敏感。CO2分子进入感受器细胞,水解产生[H+],刺激中枢感受器而不是CO2的直接作用。CO2吸入的通气反应,中枢感受器起主要作用,约占85%;周围感受器约占15%。由于脑脊液对酸碱变化的缓冲能力远低于血液,故血液与脑脊液PCO2虽接近,脑脊液pH下降程度较血液为明显。中枢感受器的兴奋也大于周围感受器。化学感受器敏感性既存在个体的差异,也受到许多生理因素的影响,如长期高山生活、耐力运动锻炼、老年都可能减少缺氧的通气反应; 高山居民中有明显代偿性红细胞增多者往往是周围化学感受器功能低下,通气代偿不足的后果。

图4 呼吸运动的中枢控制示意图。(+)代表刺激作用,(-)代表抑制作用

☚ 呼吸系统的防御功能 肺的内分泌、代谢功能 ☛

- 新疆首届临时参议会是什么意思

- 新疆骆驼是什么意思

- 新疆鱼类志是什么意思

- 新疆麻黄是什么意思

- 新疆黑汗朝钱币是什么意思

- 新疆默拉纳额什丁麻扎(墓)是什么意思

- 新痴婆子传是什么意思

- 新登县志是什么意思

- 新登战役是什么意思

- 新的“心脏规律”是什么意思

- 新的人民文艺是什么意思

- 新的使命是什么意思

- 新的保守理论是什么意思

- 新的农业革命是什么意思

- 新的国家安全观是什么意思

- 新的学生经费资助计划实施是什么意思

- 新的小屋是什么意思

- 新的形势与新的任务是什么意思

- 新的技术革命与国防科技是什么意思

- 新的投资方式是什么意思

- 新的探索是什么意思

- 新的环境和新的经济建设任务是什么意思

- 新的现实和新的任务是什么意思

- 新的税收信息系统的目标是什么意思

- 新的税收信息系统的范围是什么意思

- 新的综合研究法是什么意思

- 新的起点计划颁行是什么意思

- 新的路程是什么意思

- 新皇后(没氏)是什么意思

- 新皮亚杰理论是什么意思

- 新皮质是什么意思

- 新皮质是什么意思

- 新盔的帽儿是什么意思

- 新盖世托是什么意思

- 新直报是什么意思

- 新相岩是什么意思

- 新督军府是什么意思

- 新知书店是什么意思

- 新知周刊是什么意思

- 新知言是什么意思

- 新知识手册是什么意思

- 新知识词典是什么意思

- 新知识词典是什么意思

- 新知识词林是什么意思

- 新知识趣谈是什么意思

- 新短缺经济学是什么意思

- 新石器时代是什么意思

- 新石器时代是什么意思

- 新石器时代是什么意思

- 新石器时代是什么意思

- 新石器时代漆器是什么意思

- 新石器时代的黎族原始文化是什么意思

- 新石器时代的黎族石器和陶器是什么意思

- 新石器时代纺织品是什么意思

- 新石器时代遗址是什么意思

- 新石头记是什么意思

- 新石头记是什么意思

- 新石头记是什么意思

- 新石头记(校注本)是什么意思

- 新硎初试是什么意思