耳硬化症otosclerosis

又叫隐袭性进行性耳海绵化症,系老年人常见的耳病之一。病理改变是骨迷路内出现代替正常骨质的海绵状骨灶并逐渐骨化。临床特点是进行性传导性耳聋。治疗:以手术治疗为主。

耳硬化症otosclerosis

主要病变为中耳内壁的卵圆窗周围有新骨形成,使镫骨固定,失去正常传音功能。临床表现为隐袭性、渐进性耳聋和耳鸣。可有韦氏误听,偶有眩晕。常采用镫骨手术、内耳开窗术等疗法。

耳硬化症

耳硬化症是一种迷路囊疾病。病因至今不明,可能与遗传有关。根据病理学观察,病灶起始于迷路囊之内软骨层,可侵及骨内膜层、骨膜层、甚至包括膜迷路或鼓室粘膜。病变可单发或多发于迷路囊之任何部位,但好发于前庭窗区,病灶往往从窗前迷路囊内的一片软骨开始,逐步向蹬骨环韧带、蹬骨足板、前庭小窝发展,达至蜗窗部。据Nylen报道,90%的耳硬化症发生于迷路窗区,其中40%发生于蜗窗,而半数以上发生在前庭窗。迷路窗后耳硬化症为数较少。耳硬化症多见于白种人,发病率高达1%。女多于男,约2:1。起病早在童年期即开始出现听力下降现象,80%为双侧性。典型病例,鼓膜检查无阳性发现,听力测验为传导性耳聋。

耳硬化症的X线诊断和临床符合率为71~86%,检查方法多采用岩骨半轴位多轨道薄层体层摄影,即患者仰卧,头向病侧倾斜20°,眶耳线与台面垂直,中心X线经对侧内眦射入。可清楚显示鼓岬侧壁各解剖结构、前庭窗小窝、耳蜗底旋以及中耳腔、听骨、鼓窦及其入口部等。正常时,鼓岬侧壁厚1mm。于前庭外侧,鼓岬上方之透亮裂隙为前庭窗,约2×3mm大小。于鼓岬侧壁下方另一透亮裂隙为蜗窗,约1~2×3mm大小。

前庭窗耳硬化症的X线表现如下: 前庭窗缘吸收脱钙为其轻度病理改变。前庭窗边缘致密增厚,窗径狭小为其中度病理表现。前庭窗全部为致密的钙化骨充填闭塞,蹬骨固定,前庭小窝骨化闭塞,甚至前庭腔内也有骨质充填,为其重度X线表现。

蜗窗耳硬化症的X线表现不如前者明显,因蜗窗的正常显影受摄影技术的影响,轻度病理改变显示较难。如发现蜗窗边缘模糊增厚、窗径狭小或邻近的鼓岬壁也有吸收或增厚等征,则可认为是中度病理表现。蜗窗完全闭塞不显或仅有部分蜗窗残迹可见,则为其重度病理表现。凡有迷路窗耳硬化症者,病变一般都同时累及鼓岬,鼓岬侧壁脱钙性增厚或骨化性增厚均为其病理X线表现。

上述耳硬化症的窗部或鼓岬侧壁,如结构吸收脱钙或模糊增厚提示病变为活动性; 反之,如局部骨致密增厚,窗之腔径狭小,或闭塞则提示病变为非活动性。

耳硬化症

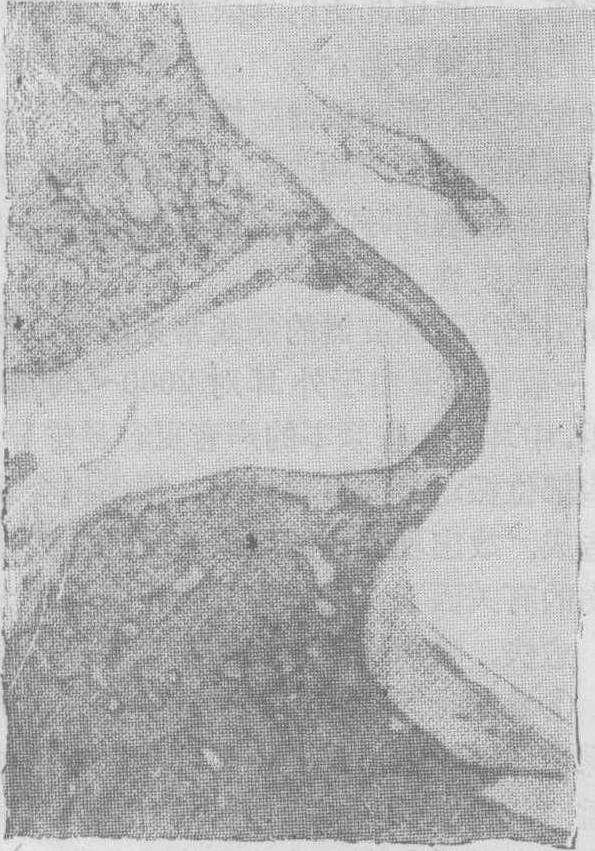

1735年Valsalva发现骨迷路有一种局限性病灶,使镫骨固定导致进行性聋的疾病,1894年Politzer首先称之为耳硬化症。病灶骨质疏松呈海绵状,故又称耳海绵症(otospongiosis),但目前仍惯称耳硬化症。其发病率欧美较高,多为女性。我国较低,并以20~30岁青年男性居多。病因未明,可能和内分泌、遗传或局部营养障碍有关。病变始于骨迷路中层,好发于前庭窗前裂,初为局部充血,继为正常骨质吸收,骨髓隙增大,呈海绵状,与周围组织界线分明。病灶活动者HE染色呈蓝色,故有蓝障(blue mantle)(图1)之称。病灶区最后新骨形成和变硬。病灶延及前庭窗环韧带及镫骨底板时,镫骨固定,妨碍传音,致传音性聋。病灶延及耳蜗者致感音性聋,称蜗性耳硬化症; 病灶未侵及上述二区者可无症状,称组织学耳硬化症; 有症状者称临床耳硬化症,其中镫骨固定致传音性聋者亦称窗性耳硬化症; 耳聋发展迅速者称恶性耳硬化症。

图1 耳硬化症病灶(在前庭窗两侧染色较淡处,彩色照片中呈蓝色,故称蓝障) ×18

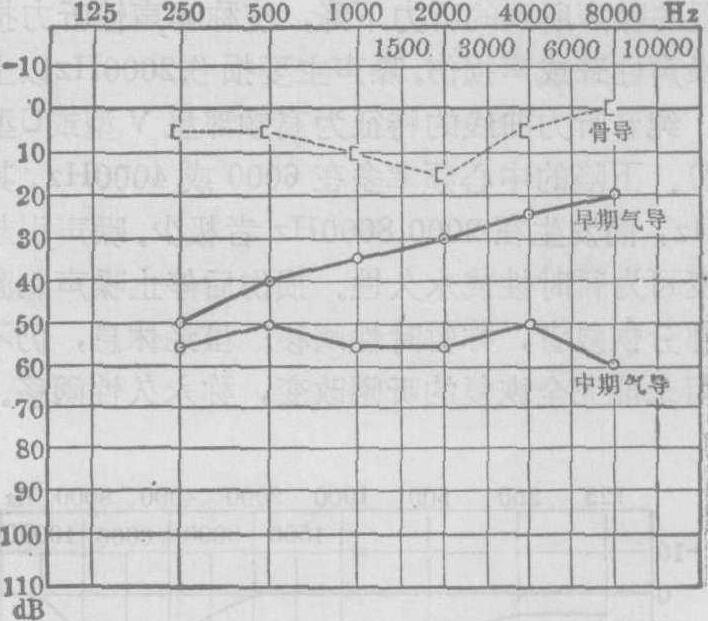

临床表现为隐袭性、渐进性的双侧重听,但多始于一侧,常于怀孕期加重,多伴耳鸣,可有韦氏误听(Paracusiswillisii)和偶有眩晕。韦氏误听是患者在闹处听话反比静处清楚,系对话者受噪声干扰,无意中提高语声而患者则不受或少受噪声干扰所致。眩晕原因未明。家族中常有同样耳聋史。鼓膜一般正常,约1/5的患者有透红征(Schwartze征),系鼓岬硬化灶所造成的粘膜血管扩张的红色透过鼓膜所致。电算扫描(CT)可示骨迷路壁硬化灶。早期气导听力曲线以低频听力下降为主,中期曲线平坦,均为传音性聋,骨导曲线有谷形切迹(Carhartnotch)(图2)。镫骨固定时,耳传音结构的物理性质改变,使某些频率的骨导听力减退,其中以2000Hz最明显,致骨导曲线呈谷形切迹。晚期高频听力损失较著,为混合性聋。盖来试验阴性,任内试验阴性,施瓦巴试验示骨导增强,韦伯试验偏患侧或听力较差侧(参见“音叉检查法”)。阻抗测听法示鼓室功能曲线呈低峰型,镫骨肌反射消失(参见 “阻抗测听法”)。据上述症状和体征。诊断一般不难,有时须作手术探查确诊。

图2 耳硬化症听力曲线图

目前尚无有效药物疗法。镫骨切除术(见“镫骨手术”)是目前提高听力最好疗法,据我国报道,术后95.6%患者听力明显提高,80%患者气、骨导接近或气、骨导差距消失。镫骨撼动术效果短暂,现已少用。内耳开窗术(见“内耳开窗手术”)因手术范围大,患者痛苦多,术后因失去鼓室扩音功能,听力不够理想,故目前除镫骨底板病灶严重,不能行镫骨手术者外,已基本不用。助听器也可提高听力。

耳硬化症

otosclerosis

- 连翘归尾煎是什么意思

- 连翘托里散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散是什么意思

- 连翘散坚汤是什么意思

- 连翘散坚汤是什么意思

- 连翘散坚汤是什么意思

- 连翘散坚汤是什么意思

- 连翘栀豉汤是什么意思

- 连翘栀豉汤是什么意思

- 连翘根是什么意思

- 连翘根是什么意思

- 连翘橘叶汤是什么意思

- 连翘橘叶汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思

- 连翘汤是什么意思