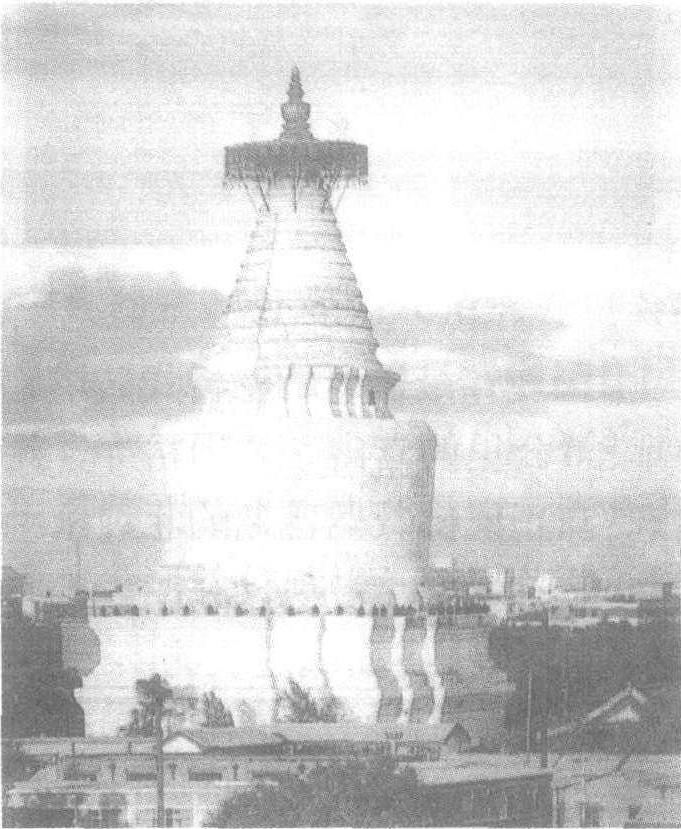

妙应寺白塔

在北京西城区。俗称“白塔”、“喇嘛塔”。元代至元八年始建,历时八年建成。为当时在中国任职的尼泊尔工艺家阿尼哥设计建造。塔成,塔前又建大圣寿万安寺,明代改名妙应寺。塔高五十多米,塔身为白色,覆钵形,上为圆锥形长颈,共十三节。塔顶有一金属宝盖,直径约十米,上覆铜板瓦,四周悬挂三十六个饰以铜制透雕的华曼及铁铃。宝盖上为一铜塔刹,高约五米,重达四吨。整个塔稳重挺拔、雄伟壮丽。

座落於北京阜城門内之喇嘛塔。塔身潔白。在妙應寺右偏,故稱。始建於遼壽昌二年(公元1096年),元至元八年(公元1271年)重修。塔基呈“亞”字形,上建須彌座二重。塔身由一白堊色覆鉢體與相輪組成,相輪上爲青銅寳蓋及流蘇,寳蓋四周懸掛銅鐸三十六枚。寳蓋頂原置一寳瓶,現爲金色銅質小喇嘛塔。通高十五丈有餘。參見本類“妙應寺。”參閱清·孫承澤《天府廣記·寺廟》、吳長元《宸垣識略·内城四·白塔寺》。

妙應寺白塔

妙应寺白塔

中国古塔。位于北京阜成门内,辽道宗寿昌三年(1096)建造过1座供奉佛舍利的塔,元世祖至元八年(1271)改建现存的砖砌喇嘛塔,后在塔前建起了太圣寿万安寺,元末寺院遭雷击被焚,明天顺元年(1457)重建,改称妙应寺。由于喇嘛塔通体洁白,故俗称白塔寺,是元代大都城保留下来的重要建筑之一。塔由塔基、塔身、相轮3部分组成。塔基为3层,高9 m,上层为护墙,下两层由砖砌成须弥座;上部有由24瓣仰蓬组成的莲花座承托塔身,塔身呈圆形覆钵体,最大直径处为12 m;塔身上有亚字形小须弥座,俗称塔脖子;再上是层层向上收杀的相轮,体身砌成13道水平轮圈,下大上小,俗称十三天;上部覆盖直径9.7 m华盖,在其上部又有高5 m的8层钢质宝顶的塔刹,重4 t,全塔高50.9 m。

妙应寺白塔

位于北京市西城区阜成门内大街北,是我国建筑年代最早、最高大的一座喇嘛塔。早在辽代,此地曾建一座供奉舍利塔,元至元八年(公元1271年),元世祖忽必烈敕令建造这座“以镇都邑”的大塔。塔由尼泊尔匠师阿尼哥主持设计修建,历时8年方建成。塔建成后又增建规模宏大的寺院,赐名为“大圣寿万安寺”。明天顺元年(公元1457年)改名妙应寺。喇嘛塔通体施白色,故俗称白塔寺。白塔约高51米,由塔基、塔身、塔顶3部分组成。塔基底部为方形,其上两层为平面呈“亚”字形须弥座。台基之上为24个莲花瓣花围成圆形莲座,其上有5层迭收的环带形“金刚圈”。覆莲座和金刚圈保证了塔的造型自然地由方形向圆形过渡。塔身呈圆身覆钵状,有7条铁箍环绕,又有一小须弥座上承13层相轮和华盖,周边有36个铜透雕流苏和风铃。华顶中央竖一座4吨重的鎏金铜塔顶,金光闪耀,与洁白的塔身配在一起显得十分壮观。1979年维修白塔时,还发现了乾隆时期的珍贵文物百余件。妙应寺白塔是全国重点文物保护单位。

妙应寺白塔

在阜成门内大街路北妙应寺内,妙应寺因其内有此白塔高耸,又称白塔寺。寺院和塔同建于1271年(元至元八年),由尼泊尔工匠阿尼哥主持建造,是当时兴建元大都的重要工程之 一。

白塔为藏式喇嘛教佛塔,通体洁白,基座是高大的砖砌须弥座,面积1422平方米,上面由塔身、相轮、华盖和塔刹组成。塔高约51米,外形粗壮呈宝瓶状,其上为十三天相轮,上覆一个直径9.9米的华盖,40块铜板瓦包在四周,36个透雕流苏和风铃在微风中摇曳作响。华盖顶端还有一座高4.2米,重4吨的鎏金铜质小塔,在阳光下反射出道道霞彩。

白塔寺建成12后年被火焚,1457年(明天顺元年)重建后改名为妙应寺,现存建筑多为清代所建。1978年整修时,发现藏于塔内的清乾隆十八年修缮该塔时留下的一批珍贵文物。1961年此塔被列为全国重点文物保护单位。

妙应寺白塔

元代佛塔。位于北京西城区妙应寺内,是我国现存最大的喇嘛塔。于元世主忽必烈至元八年(1271年)由尼泊尔工艺家阿尼哥主持建造。塔高为50.86m,以砖砌成,外涂白垩,故称白塔。下为 二层方形折角须弥基座,中间为一巨大的覆钵式塔身,承托圆锥形十三层相轮,上置直径9.7m的华盖,以原木作骨架,上覆铜板瓦。华盖周围悬以佛像佛字图案的铜制透雕流苏,上多有信男信女姓名及年号,刹顶是 一小型铜喇嘛塔,高5m,重达4吨。全塔造型简洁雄浑,塔身收分少,相轮造型粗壮,远望蔚为壮观。

妙应寺白塔

妙应寺白塔

全国重点文物保护单位。位于阜成门内大街路北。是我国建筑年代最早、规模最大的一座元代喇嘛塔。寺院创建于辽代,寿昌二年(1096)曾在此建塔供奉舍利。元至元八年(1271),世祖忽必烈请入仕元朝的尼泊尔匠师阿尼哥造塔,因通体洁白,习称白塔。至元十六年又增建规模宏大的寺院,赐名大圣寿万安寺。该寺既是元皇室在京师进行佛事活动的中心,又是最早译印蒙文、畏兀文佛经的场所。明代天顺元年(1457)重修寺院,更名妙应寺,习称白塔寺。寺院有四重殿堂和塔院,布局谨严。白塔由塔基、塔身、塔刹相轮三部分组成,通高50.9米。塔基为3层高9米的砖筑须弥座,占地1422平方米,结构精美,底层为方形,上两层平面呈“亚”字形,向内收分二折,其上为深雕莲瓣纹组成的覆莲座和环带形金刚圈以承托塔身。使塔体从方形折角的基座过渡到圆形塔身,自然而富有装饰性。塔身为硕大的覆钵式,有七条铁箍环护。其形制较清代喇嘛塔丰满而浑厚。相轮部分呈瓶颈形,由十三层逐一收煞构成,称十三天。下以小须弥座与塔身相接。上覆直径9.9米的华盖,由40块放射形雕花铜板瓦组合,周围饰有36件镂空透雕的流苏和风铃。华盖上又有5米高的八层塔形铜宝顶,重达4吨。1978年维修时,于塔顶发现了元代八达马砖雕及清乾隆时的一批珍贵文物,包括乾隆手书经文及其所赐五佛僧帽、珍珠宝石织锦袈裟等百余件。

妙应寺白塔

位于北京西城区阜成门内大街以北。是我国喇嘛塔的最早代表。至元八年 (1271) 元世祖忽必烈敕令建此塔,十六年 (1279) 竣工。同年以塔为中心修建了大圣寿万安寺,又称白塔寺。元末遭火灾,寺毁塔存。明天顺元年 (1457) 重修寺院,改为今名。1961年批准为全国重点保护文物。1978年整修时,在塔内发现清乾隆十八年 (1753) 的经卷及文物。1980年正式对外开放。该塔由尼泊尔工艺家阿尼哥设计,塔型也源自尼泊尔的白塔。高为50.9米。分为三个部分: 塔基是3层重叠的须弥座; 塔身,下部象倒置的钵,粗壮肥矮,上部为圆锥形的长颈,分成13节; 塔项是一个圆形的华盖,配有华鬘及铜铃,遇风吹,叮当作响。象这种白色覆钵式塔,阿尼哥在我国的西藏、五台山还各设计建造了一座。

妙应寺白塔

在北京市西城区阜成门内。始建于元至正八年(1271),用砖石砌筑,高五十一米,是我国现存最早,最大的一座藏式佛塔。全塔由三部分组成。最下为三层的塔座。塔座上是呈覆缽状的塔身。最上塔顶,由相轮、伞盖等组成,相轮用砖砌成十三重,象征所谓的“十三天”,伞盖也叫华盖,用铜铸成,四周悬佛像、佛字及风铎,华盖之上是刹顶。这种塔寺因为喇嘛教所崇奉,故此塔也称喇嘛塔。主持修造此塔的是尼泊尔工匠阿尼哥。因此,这座塔还是中尼人民友好的象征。全国重点文物保护单位。

- 新德里是什么意思

- 新息是什么意思

- 新愁旧恨是什么意思

- 新意是什么意思

- 新房是什么意思

- 新手是什么意思

- 新技术是什么意思

- 新招是什么意思

- 新政是什么意思

- 新教是什么意思

- 新文化是什么意思

- 新文化运动是什么意思

- 新文字是什么意思

- 新文学是什么意思

- 新文艺是什么意思

- 新新是什么意思

- 新时代是什么意思

- 新星是什么意思

- 新春是什么意思

- 新月是什么意思

- 新月形是什么意思

- 新村是什么意思

- 新来乍到是什么意思

- 新欢是什么意思

- 新款是什么意思

- 新正是什么意思

- 新殖民主义是什么意思

- 新民是什么意思

- 新民主主义是什么意思

- 新民主主义革命是什么意思

- 新民学会是什么意思

- 新民晚报是什么意思

- 新法是什么意思

- 新泽西是什么意思

- 新派是什么意思

- 新潮是什么意思

- 新瓶装旧酒是什么意思

- 新生是什么意思

- 新生代是什么意思

- 新生儿是什么意思

- 新生力量是什么意思

- 新生界是什么意思

- 新田是什么意思

- 新疆是什么意思

- 新疆大学是什么意思

- 新疆生产建设兵团是什么意思

- 新疆维吾尔自治区是什么意思

- 新知是什么意思

- 新石器时代是什么意思

- 新禧是什么意思

- 新秀是什么意思

- 新秋是什么意思

- 新竹市是什么意思

- 新篇章是什么意思

- 新约是什么意思

- 新纪元是什么意思

- 新绿是什么意思

- 新编是什么意思

- 新罕布什尔是什么意思

- 新罗是什么意思