耕作土壤cultivated soil

又称农业土壤。经过人类的耕作、施肥、灌排、土壤改良等生产活动影响和改造的土壤。其形态、性状和肥力特性在不同程度上有别于当地的自然土壤,而有利于作物的生长发育,如长期灌溉和种植水稻的土壤,发生层重新分异,形成具有耕作层、犁底层和水耕氧化还原层的水稻土。耕作土壤是人类劳动的产物,是农业最基本的生产资料。

耕作土壤

耕作土壤gengzuo turang

在自然土壤基础上,经人类长时期的耕作活动而形成的新型土壤,如水稻土等。耕作土壤一般具有较高的肥力水平,但处置不当也会使土壤肥力水平下降。耕作土壤的分布,一方面受自然条件的影响,另一方面也受人类活动的制约,而后者又大致有以下几种规律性的表现。

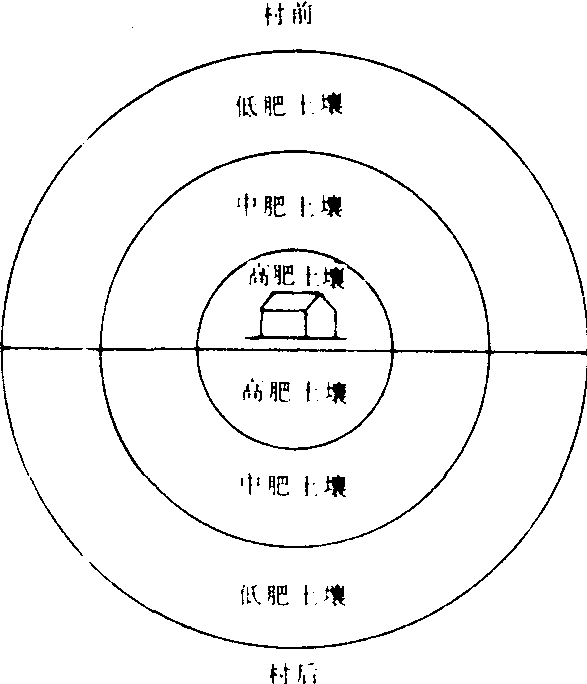

耕作土壤的同心圆式分布

❶同心圆式分布: 耕作土壤的分布与居民点的远近有关。一般以居民点为中心,愈近居民点,受人为影响愈强烈,土壤熟化程度也愈高。

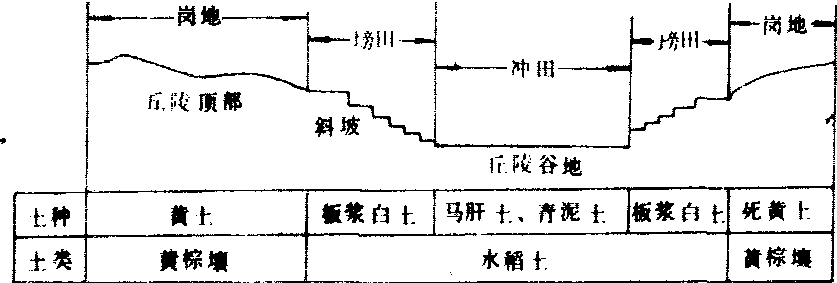

❷阶梯式分布:在山岭和丘陵地土壤上垦殖时,一般都要修筑梯田,并在不同地形部位采取不同耕作措施,从而形成不同的耕作土壤组合。如长江流域丘陵区,由丘顶到沟底,依次建成岗地、塝田和冲田。

长江流域岗地耕作土壤分布断面图

❸棋盘式分布:在耕地面积广大的平原高原地区,随着农田基本建设的开展,如平整土地,开挖灌排沟渠,建立护田林纲等使土地逐步方整化与规格化,形成棋盘式分布。

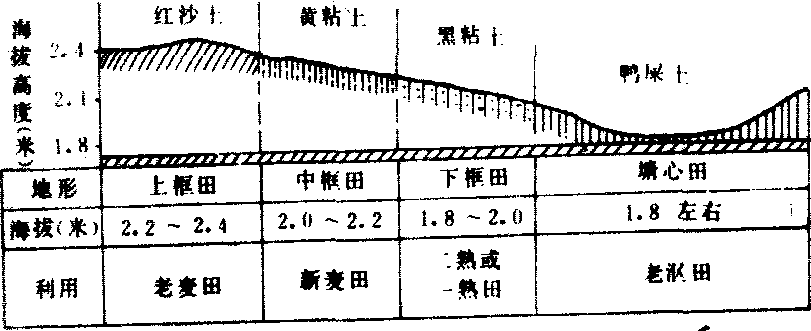

❹框式分布: 在低洼圩区和湖荡地区,四周地势稍高,排水条件较好,因此围绕着湖荡中心分别开辟成不同的耕作土壤。如江苏里下河地区,常将湖荡地区划分为塘心田、下框田、中框田和上框田,并相应采取不同耕作培肥措施。

耕作土壤的框式分布断面图

☚ 埋藏土 水稻土 ☛

耕作土壤

mould

- 鹿头关之战是什么意思

- 鹿头肉是什么意思

- 鹿头酒是什么意思

- 鹿女是什么意思

- 鹿女脯是什么意思

- 鹿姑是什么意思

- 鹿姑娘是什么意思

- 鹿娘是什么意思

- 鹿子是什么意思

- 鹿子鱼是什么意思

- 鹿安茶是什么意思

- 鹿宏勋是什么意思

- 鹿宏勳是什么意思

- 鹿客是什么意思

- 鹿宴弘是什么意思

- 鹿寨是什么意思

- 鹿寨中学是什么意思

- 鹿寨化肥厂是什么意思

- 鹿寨县(鹿寨镇)是什么意思

- 鹿寨报是什么意思

- 鹿寨香桥酒是什么意思

- 鹿寿草是什么意思

- 鹿尾是什么意思

- 鹿尾儿是什么意思

- 鹿尾粥是什么意思

- 鹿山是什么意思

- 鹿山崖壁画是什么意思

- 鹿岑是什么意思

- 鹿岚是什么意思

- 鹿岛电厂是什么意思

- 鹿峰是什么意思

- 鹿峰塔是什么意思

- 鹿崇拜与“跳鹿神”是什么意思

- 鹿崖是什么意思

- 鹿川文集是什么意思

- 鹿川田文集是什么意思

- 鹿州是什么意思

- 鹿巧玲是什么意思

- 鹿巴氏杆菌病是什么意思

- 鹿巾是什么意思

- 鹿市是什么意思

- 鹿布是什么意思

- 鹿帻是什么意思

- 鹿幘是什么意思

- 鹿床是什么意思

- 鹿床莼涘是什么意思

- 鹿庵是什么意思

- 鹿庵集是什么意思

- 鹿弁是什么意思

- 鹿引寻草是什么意思

- 鹿弹战争是什么意思

- 鹿形是什么意思

- 鹿形花纹是什么意思

- 鹿御轓是什么意思

- 鹿忠节公年谱是什么意思

- 鹿忠节公集是什么意思

- 鹿念入虎穴,北魏得虎子是什么意思

- 鹿戏是什么意思

- 鹿撞是什么意思

- 鹿散是什么意思