细胞周期cell cycle

自亲代细胞分裂完成到子代细胞分裂结束所经历的一个完整细胞世代。亦称细胞生命周期或细胞生殖周期,包括分裂间期和分裂期。长期以来由于在形态学上不易看出间期的明显变化,而被认为是静止的细胞。50年代以来,由于多项新技术的应用,证明间期细胞进行着极其复杂的生物学变化。细胞周期与个体发育、细胞分化、生长、再生、创伤修复、细胞老化、肿瘤发生与治疗等均有密切关系。

类型 细胞周期经历的过程随生物不同种属而有差异。

正常的细胞周期 绝大多数类群细胞均经历G1、S、G2和M四个时期。在G1期内,当能诱发DNA合成的蛋白质量达到一定值后,才能进入S期; 在完成DNA合成后,进入G2期:在此期间细胞内能诱发有丝分裂的蛋白质量达到一定值后,即进入M期。周期中的各期长度较为固定。

无G1期的细胞周期 当细胞完成分裂时,细胞内的蛋白质含量已能诱发DNA合成,细胞越过G1期而立即进入S期,如某些低等真核细胞以及培养的哺乳动物细胞。

G2期长度不同的细胞周期 细胞完成S期后,G2期的长短受细胞合成蛋白质速率的制约,合成快时较短。啤酒酵母和构巢曲霉属此类型。

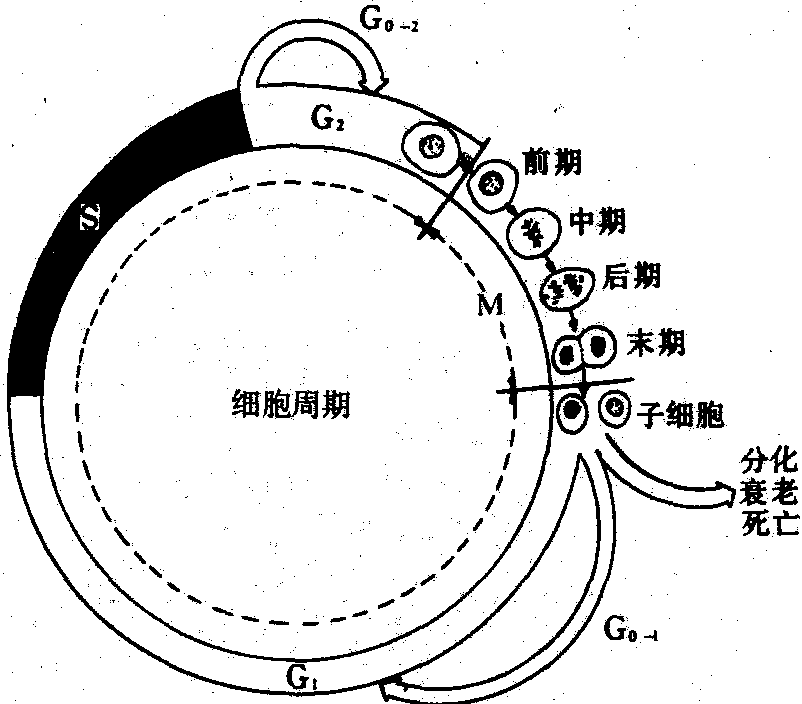

真核细胞的细胞周期 细胞周期的长短依生物种类和组织细胞的不同而有很大差异,还与年龄、生长因子、激素及外界环境条件有关。大多数动、植物细胞的整个细胞周期在昼夜内完成,各种类型细胞各个时期持续时间虽有差异,但也存在一定的规律性。G1期变动最大,当细胞周期总的时间延长时,G1期也较长。S期一般约10多小时,G2期约3~4小时,M期约0.5~3.0小时(见图)。

细胞周期示意图

DNA复制前期(G1,第一间隙期) 哺乳动物G1期长度差别很大,从几小时、几天以至几个月。细胞分裂周期的长短变化与G1有关。此期细胞内进行着一系列极其复杂的生物合成过程,为DNA的复制和蛋白质合成作准备。开始阶段环鸟苷酸(cGMP) 先合成,随后与环腺苷酸(cAMP)相间形成; 初期阶段积极合成RNA,包括mRNA、rRNA及tRNA,它们经核孔进入细胞质内,决定细胞合成其特异性蛋白质和酶,初期也积极吸收氨基酸和糖,继之合成蛋白质和多糖; 中期形成多胺; 后期积累合成DNA前体物——脱氧核苷酸及胸苷激酶等;末期中心粒分离,为中心体复制作准备,此期的细胞质内还形成启动DNA合成的物质。G1期可再细分为变动期和固定期,在两期之间有一个R调控点,即细胞是否进入S期的决定时期。所有分裂后的子细胞都先进入G1期的变动期,只有向S期继续前进的细胞才进入G1期的固定期。动物细胞进入G1期后,因细胞种类、分工不同有3种不同的途径: ❶细胞不能继续增殖分裂。通过分化成为执行一定机能的细胞,直至衰老、死亡,如神经细胞、角质细胞和成熟红细胞等;

❷细胞暂时离开细胞周期进入暂时休止状态。当组织内的细胞大量损伤而需要增殖补充时,它们又重新进入周期。此类细胞称非增殖细胞或G0期细胞;

❸细胞继续增殖,离开G1期进入S期,并通过其他各期完成细胞分裂,如骨髓细胞、消化道粘膜上皮细胞等。

在个体发育过程中的细胞是继续分裂,还是进行分化,首先由内因决定,即受基因支配,同时也受环境条件的影响。

DNA合成期(S) 从G1末期到S期初期,细胞内急剧形成DNA聚合酶和四种脱氧核苷酸。S期初期鸟嘌呤及胞嘧啶含量大,后期则是腺嘌呤及胸腺嘧啶含量大。在S期内,RNA聚合酶很活跃,RNA量也倍增,当RNA合成受阻时,DNA复制也会受阻。DNA首先在常染色质内复制,后期则主要在异染色质内复制。S期末,DNA量倍增,从而保证分裂后子细胞内遗传物质的平均分配。S期的重要意义在于染色体的精确复制。组蛋白是形成新染色质的材料,亦在S期内合成。

DNA合成后期(G2,第二间隙期) 是细胞分裂前的最后一个准备步骤,持续时间较短。此期只进行少量RNA和蛋白质的合成,包括微管蛋白的合成,它为M期纺锤丝微管的组装提供原料。在G2晚期开始出现有丝分裂因子的合成,它为M期染色质凝聚作准备。如果抑制G2期的蛋白质合成,细胞就不能进入分裂期。

分裂期(M) 其特点是RNA合成停止,蛋白质合成减少,染色体高度螺旋化并准备一分为二。细胞进入分裂期后即严格按前期、前中期、中期、后期和末期的程序进行(见有丝分裂)。

原核细胞与真核细胞一样也具有细胞周期,可分为启动期、合成期和分裂期。

细胞周期调控 关于细胞周期的调节控制机制,已知有下列因子。

DNA合成诱导者 当将S期的细胞核移到另一G1期的细胞质内时,DNA合成停止; 如将G1期或M期的细胞核移到另一S期的细胞质内时,则这些核出现DNA合成。证实S期的细胞质内出现一种促进DNA合成的蛋白质因子,称DNA合成诱导者。在非S期的细胞质内无此因子。

有丝分裂因子 在G2末期和M期的细胞质中存在有丝分裂因子,当它们与间期细胞融合时,会引起间期细胞染色体提早凝集。有丝分裂因子对任何种属细胞均起作用,甚至远缘动物细胞结合时也有效。

R调控点因子 G1期的调控点是细胞增殖的重要环节。G1期细胞能合成一种不稳定蛋白质(u-蛋白),当其数量在细胞内达到一定阈值时,细胞便可通过调控点,从而促进DNA合成和细胞分裂。任何蛋白质合成的抑制剂均会抑制u-蛋白的产生,进而抑制DNA合成和细胞分裂。

cAMP和cGMP 它们不仅能调节各类细胞的生理活动,而且对细胞周期有调控作用。当细胞内cAMP含量增高时,细胞增殖率下降; 减少时,细胞增殖率却上升。cGMP在活体细胞中浓度很低,提高细胞内的cGMP的水平,可以促进核酸和蛋白质的合成以及细胞分裂,故认为cAMP对细胞增殖有负效应而cGMP则有正效应。

生长抑素 一种细胞群体本身所产生的多肽。它具有严格的组织特异性,而没有种属特异性。目前已知有十几种,常见的有表皮、淋巴细胞、肝等生长抑素。它在体内或体外都能抑制同类组织细胞的有丝分裂,这种抑制是可逆的,对细胞没有损害,而且可将细胞抑制于周期的各个时期内。其作用机理目前认为是激活了腺苷酸环化酶的活性,从而提高细胞内cAMP的浓度。

细胞周期对环境中的氢、钾、钙等离子的浓度亦是敏感的。

细胞周期的测定 在不同生物或同一生物的不同组织间存在明显差异,不仅全周期与各期的长度不同,而且各期的生化变化也不一致。测定细胞周期的方法很多,包括应用装有显微电影摄影装置的相差显微镜直接观察活细胞,并按一定间隔时间拍摄各期的时长,即缩时电影技术。目前一般采用3H标记的胸腺嘧啶核苷(以3H-TdR表示)掺入细胞DNA的放射自显影方法。3H-TdR是DNA的前躯物,具有专一性,只能掺入DNA中。在生物体中,经一系列胸腺嘧啶核苷酸酶的作用,相继生成一、二、三磷酸胸腺嘧啶,并很快掺入DNA中。3H-TdR进入机体后,即能被处于DNA合成期(S)的细胞吸收并标记,而处于G1、G2和M期的细胞则不被标记。根据掺入生物体后不同时间间隔,取材制成自显影标本,计数带有放射性标记的分裂相,绘成曲线后,即可测算出细胞周期各时期的长度。

细胞同步法 动植物同一组织细胞一般不同时进行有丝分裂,即其分裂周期是不同步的。在自然界中有极少数生物本身具有部分的或短时间的同步分裂现象,如海胆早期胚胎细胞、粘菌变形体、被子植物胚乳形成时的有丝分裂是自然同步进行的。自然同步性的细胞数量有限,不敷供研究之用,因此必须采用人为方法来获得大量同步化的细胞群体。

选择同步法 有多种方法。最早是在解剖镜下用尖而细的制动吸管吸取单个分裂中的细胞,此法仅限于大型细胞,如四膜虫、大变形虫和草履虫等。速度沉降法是利用处在不同细胞周期时相中的细胞,其体积和比重不同,因而在离心时由于沉降速度不同而分层的特性取得同步化细胞。应用最广泛的是有丝分裂选择法,它主要用于贴瓶培养的动物细胞。有丝分裂细胞呈球形,与培养瓶壁表面接触面小,疏松相连,易于脱落; 间期细胞呈扁平形,与瓶壁牢固相贴。当通过振动或其他方法使分裂细胞从瓶壁上脱离,从而可收集到高达99%的同步化群体。但上述各法均存在获得细胞量较低的缺点。

诱导同步法 用药物、温度变化等化学或物理方法将非同步群体中的所有或大部分细胞引导到周期的同一时相上。如秋水仙素与长春花碱均可将细胞阻断在M期; 缺少异亮氨酸的培养液可将细胞阻断在G1期; 过量的胸腺嘧啶核苷可将细胞阻断在G1/S交界点上。高温或低温可以在细胞分裂过程进行特异性阻抑,从而得到同步化细胞群体。培养的动植物细胞在营养缺乏条件下生活一段时间后,移入正常培养基中亦可诱发同步分裂。

细胞周期cell cycle

以有丝分裂方式增殖的细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的周而复始过程。每一细胞周期可划分为DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)、DNA合成后期(G2期)和有丝分裂期(M期)4个时期。有丝分裂期占的时间很短,细胞生命活动大部分时间在间期度过。细胞周期受许多因素影响或调控。一个周期所占的时间即为细胞的一个世代。

细胞周期

细胞经历一个完整的有丝分裂期(M期)和分裂间期(G期)的时间。分两个阶段:分裂间期(G)和有丝分裂期(M)。分裂间期分为3个期:G1期,脱氧核糖核酸合成前期;S期,脱氧核糖核酸合成期;G2期,脱氧核糖核酸合成后期。细胞分裂期一般至少需要10 h,分前、中、后、末4个时期。

细胞周期xibaozhouqi

有增殖能力的细胞,从上次细胞分裂结束,经过生长,到下次细胞分裂结束所持续的时间。是分裂细胞的生长和增殖的周期性活动。一个细胞周期包括间期和有丝分裂期两个阶段。间期是细胞活动最活跃的时期,不仅进行DNA的复制,而且进行RNA和蛋白质的合成,成为有丝分裂期的准备阶段。有丝分裂期通过核分裂和胞质分裂使间期复制的DNA平均分配到两个子细胞中去,从而使子代细胞保持亲代细胞的遗传特性。

细胞周期

体细胞的生活周期。分为有丝分裂期(M)和间期两个时期。间期又分DNA合成准备期(G1)、DNA合成期(S)和细胞分裂准备期(G2)3个时期。

细胞周期cell cycle

分裂繁殖是细胞固有的一种生命特征。细胞的分裂繁殖过程有一定的程序,且周而复始,循环往复。由一个细胞增殖为两个子细胞所经历的全过程,为一细胞增殖周期,简称细胞周期。细胞周期包括两个阶段:

❶分裂间期,较长,又可分为DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)和DNA合成后期(G2期);

❷分裂期(M期),较短,可分为前、中、后、末四个时期。

细胞周期

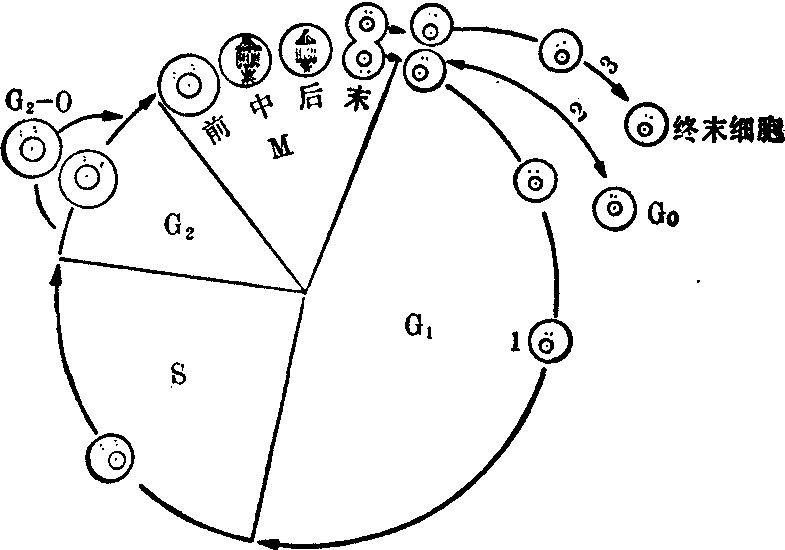

细胞藉分裂而繁殖,胚胎的细胞和成体造血细胞或是人工培养的细胞,不停地一分为二,每次分裂到下次分裂的时间叫做细胞周期(见图)。每个周期包括分裂期和分裂间期。分裂期有光镜下可见的形态学变化,包括核消失,染色质紧缩成染色体,染色体纵裂为二,各自聚在细胞一端,重新建立细胞核,最后细胞质分为两个分离的细胞,此全过程称有丝分裂。分裂间期旧称静止期,因不见细胞核有明显的形态学变化。但是这时细胞核内的染色体处于最活跃的时期,基因表达活跃,合成大量蛋白,是细胞执行它特别功能的时期。另外,染色体所含的全部基因组的DNA也在分裂间期的一段时间中进行复制,这段时间称为合成期(S)。在合成期前后各有一段间隔时期,称合成前期(G1)和合成后期(G2),最后进入有丝分裂期 (M)。整个周期分为四个阶段: G1期是从细胞分裂完成到DNA开始复制的时期; S期是DNA复制,合成完全相同的一套基因组的时期;G2期是合成期到细胞核内出现有丝分裂初期迹象的时期; M期是发生有丝分裂的时期(见图)。在周期内,在G1期DNA只有一套基因组(二倍体,2n),经过S期复制,G1期核内已有两套基因组(四倍体,4n),即每个染色体的两单体已经复制完毕。M期只是两组染色单体经过紧缩,分离到两个子细胞。

细胞周期示意图

1.继续增殖的细胞 2.暂时不增殖的细胞 3.不增殖的细胞 S.合成期 G1.合成前期 G2.合成后期 G0.休止期 M.有丝分裂期

成体的细胞不都继续不断地分裂,有的细胞如神经元,终生不再分裂;表皮和肠上皮细胞虽不断更新,也有间歇的时期;肝细胞和淋巴细胞在受刺激时才开始细胞分裂。这些细胞的周期在G1的某阶段就进入了休止期(G0)(见图),休止期最长可延到生命终了,各种细胞的休止期长短不等。一旦DNA复制被启动,则一律按一定时间完成一个周期。一个周期的具体时间因细胞而异,一般连续分裂的细胞S期约7小时,G1期约5小时,G2期约3小时,M期约1小时。其中S与M期是稳定不变的,G2期有时有变动,而G1期因有G0期插入则可长可短。

在M期,染色体中DNA紧聚,停止合成RNA,此时细胞蛋白质合成降低了75%,cAMP降低。G1期后可以出现G0期,但使细胞G1期活动中止和启动的原因尚不了解。在S期前细胞出现启动因子,DNA依次分段复制。异染色质部分较常染色质部分先复制,变为异染色质的X染色体则最后复制,而另一常染色质的X则在早期复制。组蛋白合成在S期与DNA复制同时开始。G2期为有丝分裂作准备,合成分裂期所需的蛋白和RNA。

细胞周期

细胞周期是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂完成所经历的整个序贯过程。在这一过程中,细胞遗传物质复制,组分加倍,然后平均地分配到两个子细胞中。

早在细胞周期作为一个明确的概念被引入前100多年,人们就发现了有丝分裂。在此期间,由于对有丝分裂期以外的生化事件了解甚少,人们误以为细胞的增殖活动主要发生在形态变化明显的有丝分裂期,因而将细胞活动分为分裂期和静止期(即以后的间期),并把细胞增殖的研究集中于有丝分裂期。1951年,有人用32P的磷酸盐作为标记物浸泡蚕豆实生苗,然后于不同时间取根尖做放射自显影,结果发现有丝分裂必需的遗传物质DNA的复制发生在静止期中的一个阶段,这一阶段与有丝分裂期前后存在两个间隙,由此首次描绘出细胞周期的轮廓。1953年,他们在进一步证实以前实验的基础上明确地提出了细胞周期的概念,并将细胞周期划分为四个时期:S期(DNA合成期),D期(有丝分裂期,现在一般称M期),G1期(DNA合成前期,D期结束到S期之间的间隙),G2期(增殖休止期,S期结束到D期之间的间隙)。细胞在细胞周期中顺序经过G1→S→G2→M而完成其增殖。以后,放射自显影技术的改进,特别是DNA合成特异前体物3H-TdR的引入,进一步完善了前人的工作。用多种动植物细胞进行研究的结果证实了细胞周期的普遍性。这从根本上刷新了19世纪前半叶所流行的细胞分裂的理论,开创了研究细胞增殖的新方向。

图1 细胞周期运转模式图

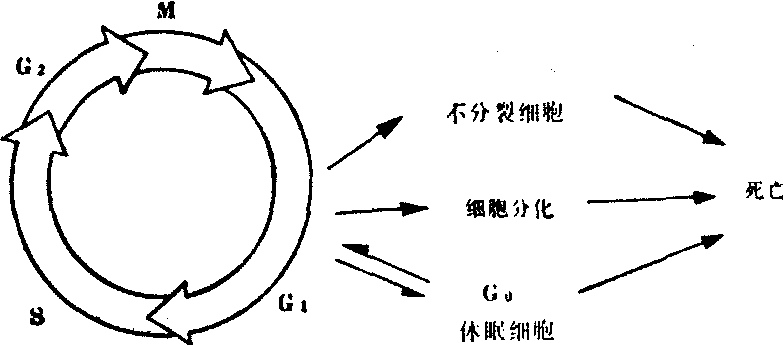

高等动物有机体,可视为由一个受精卵发展而来的细胞社会,在胚胎发育过程中,细胞不但彼此功能分工,增殖行为也出现了差异。从增殖的角度,细胞可分为三类:连续分裂的细胞、休眠细胞和不分裂细胞。连续分裂的细胞即在细胞周期中连续运转的细胞,因而又称周期性细胞。小肠绒毛上皮隐窝部的细胞、表皮基底层细胞、部分骨髓细胞等均属此类。休眠细胞为暂时脱离细胞周期,不进行增殖,但在适当刺激下可重新进入细胞周期的细胞,如某些免疫淋巴细胞、肝、肾细胞等,也称作G0期细胞。不分裂细胞是指那些不可逆地脱离细胞周期,丧失分裂能力,保持生理功能活动的终端分化细胞,如神经、肌肉细胞、多形核白血细胞等。在胚胎发育早期(卵裂期)所有细胞均为周期性细胞。以后随着发育成熟,某些细胞进入G0期,某些细胞分化后丧失分裂能力。到成体时,只有少数细胞处于增殖状态,它们的增殖仅作为补充丢失的细胞(如造血系统的更新)或对外界刺激的反应(如免疫淋巴细胞反应)(图1)。分析所有与细胞增殖有关的生命过程,如胚胎发育、造血系统和上皮组织的更新、组织再生、创伤愈合、免疫反应等,都反映出高等生物有机体细胞增殖控制的精确性。而恶性肿瘤的增殖失控从反面进一步揭示了这种控制的重要性。因此,细胞周期及其调节的研究关系到阐明生物学中许多重要基础理论问题。

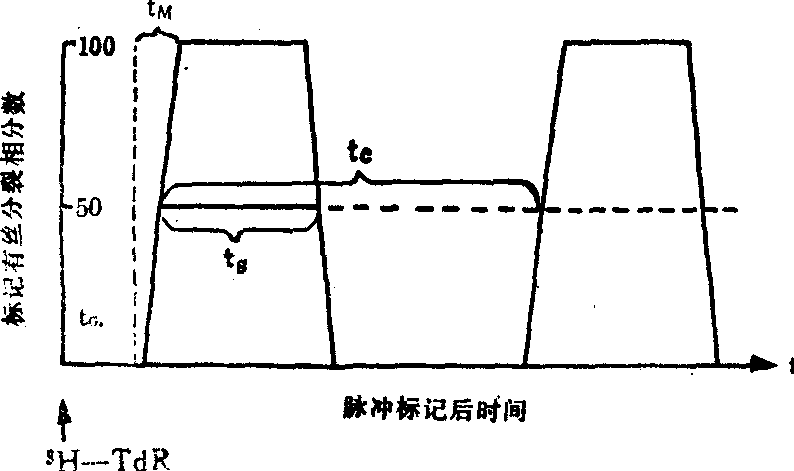

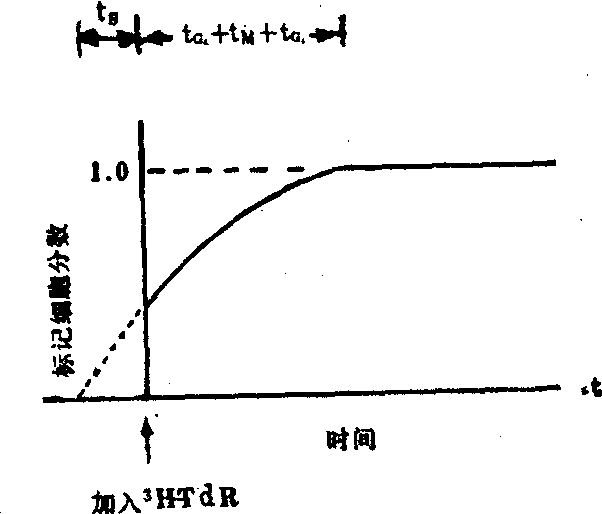

测定细胞周期及各时相时间的方法 最经典的测定细胞周期各时相时间的方法为标记有丝分裂百分数法(PLM法)和连续标记法。二者均利用3H-TdR掺入DNA和放射自显影技术。3H释放的β射线能量低,在放射自显影中分辨力强,定位准确。TdR为DNA合成的特异的前体物,掺入DNA后不交换,而未掺入DNA的游离部分则在常规固定过程中丢失。因此3H-TdR仅标记在标记期间处于S期的细胞。

PLM法 是根据3H-TdR脉冲标记后所测定的PLM曲线求出细胞周期及各时相时间 (图2)。脉冲标记时,3H-TdR作用时间很短,一般不超过30分钟。PLM是指在M期细胞中,被3H-TdR标记的有丝分裂相所占的百分比。PLM法的原理为: 凡是在脉冲标记时处于S期的细胞进入M期后成为标记有丝分裂细胞;标记时处于G2期的细胞进入M期,PLM为0。经过G2期,标记时处于S期的细胞开始进入M期,标记有丝分裂细胞出现。因而从脉冲标记到标记有丝分裂出现的时间等于tG2。当M期细胞均来源于标记时处于S期的细胞时,PLM上升到100%;当标记时处于G2期的细胞开始进入M期时,PLM下降。PLM上升至50%到下降至50%的时间间隔恰好等于ts。当标记细胞经过一个细胞周期再次进入M期时,PLM再次上升。PLM两次上升至50%的时间间隔恰好为细胞周期时间tσ。有丝分裂时间tM可直接用显微缩时电影追踪观察求出,也可根据有丝分裂指数(MI)计算出。tG

可根据t

可根据t 与(tG2+ts+tM)之差求出。对于体内系统,由于3H-TdR可被肝脏迅速分解,所以一次注射即可达脉冲标记的目的。对于体外系统,脉冲标记是通过3H-TdR短时间作用,然后将其洗脱而实现的。

与(tG2+ts+tM)之差求出。对于体内系统,由于3H-TdR可被肝脏迅速分解,所以一次注射即可达脉冲标记的目的。对于体外系统,脉冲标记是通过3H-TdR短时间作用,然后将其洗脱而实现的。

图2 3H-TdR脉冲标记后PLM曲线模式图

连续标记法 是根据3H-TdR连续标记PLM曲线和标记指数(LI)曲线求出细胞周期各时相时间(图3)。连续标记时3H-TdR一直存在于细胞生长的介质中。LI是指被标记细胞所占百分比。利用PLM曲线可求得tG2(原理同上),根据LI曲线可求出ts、tG1。原理为:在3H-TdR连续存在的情况下,不断有细胞进入S期而被标记,因而LI线性上升。当标记开始时处于G1、M、G2期的细胞全部进入S期时,LI达最大值(接近100%)并趋于稳定。因此从标记开始到LI趋于稳定的时间为(tG1+tG2+tM)与(tG2+tM)之差tG1。将LI曲线反向延长与横轴相交,交点距原点的距离为tS。

图3

3H-TdR连续标记后标记细胞分数模式图

细胞周期的各时相 细胞周期的最后阶段是有丝分裂——实现遗传物质和细胞其他组分的平均分配。间期为有丝分裂做准备,它主要包括两个过程:遗传物质的精确复制和细胞其他组分的加倍。同DNA复制相比,细胞其他组分的加倍及分配不是很严格的,细胞可耐受一定范围内的波动。如果DNA复制或均等分配出现差错,就会导致不正常细胞的产生甚至细胞的死亡。由此可见,遗传物质准确地复制并均等地分配是细胞周期最重要的过程。细胞周期的划分以及各时相特异生化事件的研究也主要是以此过程为依据的。

S期 哺乳动物细胞的S期一般为6—8h,细胞在S期完成染色体的复制,其中主要包括DNA的半保留复制和组蛋白的合成。S期结束,细胞DNA含量加倍。

一个人的细胞DNA含量为10-11g,如连成一根DNA分子链,可长达3m,盘绕在直径约10μm的核中,如果其复制是从头至尾进行,则很难想象S期可在几小时内完成。事实上,真核细胞DNA的复制是分成许多小片断进行,每一片断称作一个“复制单位”或“复制子”。它有自己的起点和终点,为起动复制的基本控制单位。各复制子的起动按照一定的顺序进行,这个顺序相当稳定,以至可以确定染色体的复制顺序。X染色体的长臂总是在S期末复制,编码rRNA的基因总在S期的前半期复制。甚至在杂交细胞中,每种细胞的复制顺序仍不改变,DNA的复制程序对外界条件的改变及繁殖调节因子很不敏感。一旦复制起动,就连续进行,直至最后一个复制子复制完成。所以细胞周期一般不在S期中断。S期的时间是相当稳定的。二倍体细胞和自发四倍体细胞ts无明显差异; 同一群体中不同细胞以及同一遗传基础的不同细胞群体ts的变异都很小;甚至在异种细胞融合后,不同的核仍保持其原有的ts。这表明: 不但DNA复制程序相当稳定,复制速率也是相当恒定的。组蛋白的合成与DNA复制同时进行,S期结束后每一染色体均由两条相同的染色单体构成(即姐妹染色单体)。

M期 M期仅占周期很小一部分,一般为0.5—1.5h,通过M期,已复制的染色体平均分配到两个子细胞中,因而使已加倍了的DNA含量减半。与间期细胞不同,M期细胞的形态变化明显,而大分子合成基本停止,呼吸明显降低。其最主要的过程为染色质凝集和解凝集、有丝分裂装置的活动及胞质分裂。

M期是以染色质凝集开始的。间期染色体由于以丝状结构盘绕于核中,在光镜下无法鉴别。细胞进入M期后,染色质丝不断螺旋化,最终成为在光镜下可辨的棒状结构。螺旋化过程一直持续到M期的后期,接着是这一过程的逆行——染色体在末期逐渐解螺旋,直至恢复间期核的状态。细胞融合实验表明,M期细胞染色质的高度螺旋化是染色质凝集因子 (有丝分裂因子)作用的结果。这种凝集因子产生于G2期。到G2—M期达高峰。M期细胞与间期细胞融合,可见间期核发生某些类似于有丝分裂的变化:核被膜崩解 (NEBD),染色质凝集成染色体(早熟凝集染色体,简称PC染色体)。G1-PC染色体呈单股丝状,G2-PC染色体呈双股丝状,S-PC染色体为粉末状,它们均较M期染色体凝集程度低。将以上细胞融合实验扩大至亲缘关系较远的种属之间,可见到相似的结果。甚至有丝分裂的HeLa细胞与植物间期细胞相融合也产生类似现象。

有丝分裂装置主要由微管组成,微管由微管蛋白聚合而成。微管蛋白的聚合受微管组织中心(MTOC)控制,间期核的微管结构存在于细胞质中,称之为胞质微管复合物(CMTC),和微丝及中等纤维共同构成细胞的骨架系统,并参与细胞的某些重要的生命过程(如分泌活动、信息传递、细胞形态维持、细胞运动等)。但在M期,细胞将其微管系统转化成有丝分裂装置,后者的活动将已凝集的染色体平均分配到细胞的两极,然后引发胞质分裂。胞质分裂后,有丝分裂装置又转化成间期胞质微管结构。同S期相似,M期不易中断,时间变异较小。

G2期 大多数细胞遗传物质复制的结果必然导致有丝分裂。这样的细胞G2期仅为有丝分裂做准备,如合成染色质凝集和有丝分裂装置构成所必需的组分。因此抑制RNA和蛋白质合成的物质均可阻止细胞通过G2期。而有些细胞G2期还在繁殖的调节中起重要作用,如少数表皮细胞阻留在G2期,当受到创伤刺激时,这些细胞直接进入有丝分裂。这一事实表明:某些细胞的G2期存在对繁殖调节因子敏感的机制。已经发现某些组织存在G2期抑制素,它可使细胞周期在G2期可逆地中断。

G1期 人们并没有找到贯穿于G1期的特有生化事件。如从细胞周期因果连续性考虑,G1期是为S期的启动做准备,但并不完全如此。细胞在有丝分裂后并不一定进入S期,而可能停留在G1期或从此脱离细胞周期。这说明,G1期还存在这样的机制:它决定细胞是为S期的启动做准备还是关掉或中断细胞周期。

G1期到底完成了哪些生化事件才导致了S期的启动,至今仍是人们十分关注的问题。但可以肯定,新的RNA和蛋白质的合成是必需的。如抑制它们的合成,G1期不能完成。有人用细胞融合实验证明正是由于G1期细胞产生了某种DNA合成启动因子,才导致了S期的启动。用G1期细胞和S期细胞融合,在G1核中提前诱导出了DNA合成,而没有出现S核DNA合成的抑制。用G1期细胞和G2期细胞融合,G2核并不干扰G1核正常地转入S期。用G2期细胞与S期细胞融合,并没有在G2核中诱导出DNA合成,也未出现S核DNA合成抑制。以上实验表明:S期细胞中存在DNA合成的启动因素。这种启动因素并不能无区别地启动任何DNA的合成,而引起G1期向S期过渡。

G1期最显著的特征之一是其时间变异范围较大,由几小时到几天甚至更长。某些细胞没有G1期,如早期胚胎细胞、艾氏腹水癌细胞、中国仓鼠V79—8细胞都缺乏G1及G2期。一个细胞群体中,tG1的变异远远大于tG2+ts+tM的变异。因此tC的变异主要是由tG1的变异引起的。遗传基础相同的不同组织的细胞,tC的差异也主要表现在tG1上。如小鼠食管上皮细胞tC为115h,tG1为103h,而十二指肠上皮细胞tC为15h,tG1为6h。

G1期的另一重要特征是对不利生长条件及细胞繁殖调节因子十分敏感。其表现为G1期的延长或阻断。体外培养细胞在接触性抑制、必需氨基酸缺乏、血清浓度过低时均在G1期阻断,而其他期的进行一般不受影响。体内生长条件比较稳定,繁殖的控制是通过特异的调节因子使细胞周期中断。此时细胞多数在G1期中断细胞周期。因此,体内外非周期性细胞一般均有G1期DNA含量。

当细胞被阻断在G1期时,在某些情况下,细胞停留在阻断点上,一经消除阻断因素,细胞如常进入S期。而在另外一些情况下,细胞发生了某种变化,脱离了细胞周期进入了G0期。

G0期的概念在1963年首次提出,用以命名经适当刺激可合成DNA并进行分裂的静止细胞,故G0期细胞又称之为Q细胞、静止细胞、休止细胞等。由于G0期细胞与G1期阻留的细胞有许多相似之处,在实际中不易鉴别,因此有人对它的真实性表示怀疑,并提出G0期细胞即是G1期特别长的细胞。然而,大量的研究为G0期的客观存在提供了多方面的证据,表明它与G1期细胞确有区别。

G1期细胞具备的以上特点决定了它在繁殖调节中的重要作用。有人提出,G1期可能存在一个点,该点受一系列特异的和非特异的环境信号作用,而使细胞周期中断或关闭。对于这一点的分子机制并没有搞清,可能是基于一个或一组基因,它对许多信号敏感而活化,并阻止向DNA合成前进。

细胞周期的调控 细胞在周期运转过程中,其生理、生化和形态等多方面都发生了周而复始的有规律的变化。例如微管在间期为铺展的形态,到M期形成纺锤体,细胞分裂末期后由MTOC重新组成间期CMTC。从G1期向S期过渡时,染色质逐渐去凝集,于S期达到顶峰,DNA复制开始,然后染色质又逐渐凝集,到M期达最大。酵母细胞的研究中发现在细胞周期中存在有三种类型的酶:连续酶——随着时间其活性指数增加;步骤酶——酶活性的增加只限于细胞周期某一阶段; 高峰酶——其活性在某一阶段突然上升,然后骤然下降。通过分析细胞周期的各个时相,可以看出细胞周期是一种精确的程序控制的基因序贯表达过程。在时间轴上,每一点所发生的特有的生化事件,既是前一事件的结果,又是下一事件的起因。

近年的研究证明了许多基因的表达是细胞周期依赖性的,称之为细胞分裂周期基因,简称为cdc基因。利用RNA聚合酶Ⅱ温度敏感突变株,可研究DNA聚合酶Ⅱ在细胞周期运行中的作用。已有工作表明,该突变株在非允许温度下停止于G1期,可见其mRNA的合成对G1期运行是必需的。在啤酒酵母(S.cerevisiae)中控制周期开始的有cdc 28,36,37,39四个基因,其中cdc28可能承担着细胞周期的主要限速步骤的控制,从而调节细胞分裂速度。cdc28的基因表达产物是DNA合成所必需的蛋白质,分子量34000到40 000,可刺激DNA聚合酶Ⅰ的活性。组蛋白基因也属于cdc基因,其表达也是细胞周期依赖性的。组蛋白的mRNA仅在S期细胞中才能测定出来,它在转录水平也在转录后水平上对细胞周期进行调节。在衣藻中,当细胞分裂前或分裂时编码微管蛋白的mRNA水平增加了一倍。

近年来发现在正常细胞基因组中存在有癌基因,称之为细胞癌基因或原癌基因,存在于病毒中的癌基因称之为病毒癌基因,一般认为后者来源于前者。在正常细胞中未激活的癌基因有微量的表达,是细胞生理所必需的。但在某些诱因下发生点突变,基因扩增、重排可导致癌基因的激活、过度表达,而导致癌变及细胞增殖失调。现已发现若干癌基因的表达产物和生长因子十分相似,如V-sis基因产物P28sis蛋白质氨基酸序列和PDGF的序列有相似性,V-erbB的蛋白产物P65erbB含有与EGF受体高度同源的序列。一些癌基因表达是细胞周期依赖性的,如将大鼠肝部分切除,再生肝的Cras基因表达增强。有意义的发现是,若干癌基因产物具有酪氨酸特异性蛋白激酶活性,其作用和生长激素相似,可使酪氨酸磷酸化,进而通过一系列级联反应将信息传递到核内,而引起核内基因的表达。

细胞繁殖的调节控制是通过开启或延长、中断、关闭细胞周期实现的。而要实现细胞周期的调节,必须存在某种特异的或非特异的信号,因为细胞不能独立决定开启或关闭自己的周期。

对于单细胞有机体和体外培养细胞,繁殖的调节主要是对生长条件的反应。当环境不利于细胞的生长时,细胞周期中断或关闭。而作为高等动物有机体,细胞繁殖的调节是整个“细胞社会”对某个别成员的控制。调节是通过特异的调节因子实现的。这种调节因子有的在组织内起作用,有的在组织间起作用;有的刺激细胞增殖,如各种生长因子、cGMP、多胺类等;有的抑制增殖,如cAMP、抑素等。

目前由生长因子所触发的促细胞分裂系统是目前研究得最多的一种增殖调控系统。生长因子有血小板衍生生长因子(PDGF)、上皮细胞生长因子(EGF)、神经生长因子(NGF),或纤维细胞生长因子(FGF)、胰岛素样生长因子(IGFs) 以及存在于转化细胞中的转化生长因子(α-,β-,γ-TGF)等。这些因子作用于细胞表面的各种相应的受体,它们多是增殖信号的跨膜传递者,这些受体都是糖蛋白,和生长因子结合后产生变构,激活了蛋白激酶的活性,可使细胞内靶蛋白的酪氨酸发生磷酸化,进一步触发由细胞质到细胞核的一系列信号传递反应。核内调控蛋白接受到从细胞质经一系列反应传来的增殖信号后,才能变构成激活型调控蛋白,与基因组中特定的调控序列发生相互作用,开动一组与细胞增殖调控有关的特定基因的转录,最终产生一群可以调控细胞增殖的蛋白,以控制细胞增殖的整个过程。

近年来在脂类生物化学和离子转运研究中的新发现,革新了许多有关细胞增殖、分化调控的一些旧观念。如有些细胞接受外界信号(如激素、生长因子等)的刺激后不是通过第二信使cAMP而是通过双信使,即双酰甘油(DG)和三磷酸肌醇(IP3)起作用。外界信号和细胞膜上磷脂酰-4,5-二磷酸(PIP2)结合后,促进PIP2水解为DG和IP3。IP3可触发内质网中贮存的Ca2+的释放,胞质溶胶中Ca2+的提高和DG协同作用激活Ca2+和磷脂依赖性的蛋白激酶C。Ca2+可直接或间接通过钙调素(CaM)影响许多酶的活性和细胞微管的组成。有人认为蛋白激酶C即为致癌因子的受体。也有人认为cAMP可能有拮抗双信使系统的作用。蛋白激酶C进一步可以激活Na+,—H+交换系统,导致胞质溶胶中pH和Na+的提高。这些离子信号(包括Ca2+的变化)或者协同,或者单独进一步引起一些细胞事件的发生,包括原癌基因C-myc的表达,它们共同启动细胞的复制和细胞周期的运转。PI的代谢又受到癌基因蛋白 (src,ros,abl,fps)直接(作为PI激酶)或间接(作为酪氨酸激酶)的作用。

细胞周期与肿瘤 肿瘤细胞最重要的特征是恶性增殖。早在细胞周期发现后不久,流行的观点认为:肿瘤细胞较正常细胞周期短、增殖快。但以后的研究否定了这一提法。事实上,肿瘤细胞的细胞周期有时较正常细胞长得多,其恶性增殖的原因并不是由于肿瘤细胞较正常细胞增殖快。

一个细胞群体增殖的快慢取决于三个因素: 周期性细胞的tc、周期性细胞百分比(又称生长比)及细胞丢失的速率。前两者综合决定细胞出生的速率,它与后者共同决定一个细胞群体的消长。动物胚胎时期细胞出生多于细胞丢失,因而细胞数目不断增多。而到成体时,细胞的增殖与细胞的丢失达到平衡,因此各组织细胞群体均保持一定大小。这种平衡可出现暂时性破坏。如当细胞大量丢失时(部分肝切除、大量失血、创伤等),细胞出生速率加快。但一旦恢复至原来群体大小,又恢复原来的平衡状态。而恶性增殖的肿瘤细胞则不能达到这一平衡,虽然它的增殖并不一定比再生组织快。由此可见,肿瘤细胞不能对机体的调节系统做出应有的反应,因此一个控制正常细胞处于增殖平衡状态的调节系统却可允许肿瘤细胞持续增殖。已有研究表明: 肿瘤细胞群体往往较其相应的正常细胞群体有较高的生长比,这可能是肿瘤细胞增殖不能达到平衡的主要原因。

既然正常细胞与肿瘤细胞的增殖行为不同,它们的细胞周期必然存在差异。已有的研究揭示了其中某些差异。一般认为,体外培养的肿瘤细胞较正常细胞血清需要量低。正常组织只有在血清浓度较高时才能增殖(10%—20%),而肿瘤细胞则可在血清浓度较低的情况下进行增殖。血清中含有体外培养细胞增殖必需的生长因子,因此正常细胞较肿瘤细胞对生长因子的需要量高。用限制营养成分或生长因子的方法使体外培养细胞增殖停止,正常细胞转入G0期,而肿瘤细胞则停止在G1晚期,表明正常细胞较肿瘤细胞容易进入G0期。细胞生长的密度依赖性接触抑制是正常细胞的特征。细胞增殖到一定程度达到互相接触的地步,则可控制细胞的进一步增殖,而癌细胞恰恰失去此种接触抑制,可堆积生长。正常细胞只有在M期时细胞膜与植物外源凝集素有较高的亲和力,而肿瘤细胞则在整个细胞周期中都对植物外源凝集素有较高的亲和力。这表明肿瘤细胞缺乏正常细胞发生的膜周期性变化。

由于周期性细胞与非周期性细胞有着截然不同的代谢过程,因此使用干扰细胞周期代谢过程的药物可特异地杀伤增殖的细胞群体,因而可以杀伤肿瘤。这一点是肿瘤化疗的基础。用DNA合成的抑制剂(如羟基脲、阿糖胞苷)可特异地杀伤S期细胞,用微管聚合抑制剂(如秋水仙碱、长春新碱等)可杀伤M期细胞,用蛋白质合成抑制剂、烷化剂可非特异地杀伤周期性的细胞。甚至有人设想,人为解离细胞周期的两个主要过程,造成非平衡生长,可使增殖性细胞在无生长的连续分裂中自行灭亡。由此可见,设法杀伤肿瘤并不是十分困难的,而在肿瘤化疗中,希望选择性杀伤肿瘤细胞,但从化疗药物作用机制考虑这是很难做到的。首先,无论是周期特异性药物还是周期非特异性药物,对于正常的和非正常的周期性群体均具有杀伤作用。在肿瘤细胞被大量杀伤的同时,正常的增殖性群体(特别是骨髓系统)也遭到破坏,这使化疗受到限制。另外,同正常的G0期细胞相同,肿瘤G0期细胞对化疗不敏感而逃避药物的杀伤,成为日后癌症复发的根源。所以,设计合理的化疗方案虽然可提高肿瘤的疗效,但从根本上杀灭肿瘤在大多数情况下还是做不到的。

为了解决选择性杀伤的问题,人们进行了许多设想。如利用正常细胞和肿瘤细胞各时相长短的差异将正常细胞和肿瘤细胞同步在细胞周期的不同区段,然后给以时相特异性药物,选择性杀伤肿瘤细胞;利用正常细胞和肿瘤细胞对某些物质的反应不同,使正常细胞休眠,逃避杀伤,而使肿瘤细胞照常被杀伤。这些设想均基于一个前提: 利用并人为扩大正常细胞与肿瘤细胞在细胞周期方面的差异,进而实现选择性杀伤。的确,肿瘤研究不断丰富着人们对细胞周期的认识,而后者又为肿瘤的治疗开辟着新的途径。可以想象,最终从分子水平上了解细胞周期运转及其调节的机制,将使人们从根本上了解和征服肿瘤。

细胞周期

cell cycle

- 得寿是什么意思

- 得射是什么意思

- 得将斋法帖是什么意思

- 得小失大是什么意思

- 得尔得尔山是什么意思

- 得尔涅克协会是什么意思

- 得尺得寸是什么意思

- 得尺进丈是什么意思

- 得尺进寸效应是什么意思

- 得尽一番心,且尽一番心是什么意思

- 得局是什么意思

- 得屋子想炕,有了炕想老婆是什么意思

- 得山是什么意思

- 得岁是什么意思

- 得岑是什么意思

- 得岭是什么意思

- 得崩儿是什么意思

- 得崽俚是什么意思

- 得嶷海是什么意思

- 得工夫是什么意思

- 得巧是什么意思

- 得巧便回头是什么意思

- 得己斋是什么意思

- 得已是什么意思

- 得已而不已,不得已而已之,二者皆乱也是什么意思

- 得巴是什么意思

- 得席大光书因以诗迓之是什么意思

- 得干是什么意思

- 得干收本是什么意思

- 得年是什么意思

- 得年闲子是什么意思

- 得幸是什么意思

- 得应是什么意思

- 得开怀处且开怀是什么意思

- 得弄是什么意思

- 得强是什么意思

- 得归青嶂死,便共白云生。是什么意思

- 得当是什么意思

- 得当以报是什么意思

- 得彩是什么意思

- 得彩头是什么意思

- 得得是什么意思

- 得得了是什么意思

- 得得动是什么意思

- 得得和尚是什么意思

- 得得因由。是什么意思

- 得得塞塞是什么意思

- 得得声是什么意思

- 得得子是什么意思

- 得得帝是什么意思

- 得得得是什么意思

- 得得斋是什么意思

- 得得法是什么意思

- 得得滚是什么意思

- 得得肩膀头儿是什么意思

- 得心是什么意思

- 得心书屋是什么意思

- 得心应器 师文师襄是什么意思

- 得心应手是什么意思

- 得心录是什么意思