神经系统shén jīng xì tǒng

人或动物体内由神经元组成的系统。1903年汪荣宝等《新尔雅·释生理》:“动物性神经系统及植物性神经系统,为神经系统。”1919年汤尔和译《诊断学》下卷:“神经系统由中枢神经及末梢神两大系成立。”

神经系统nervous system

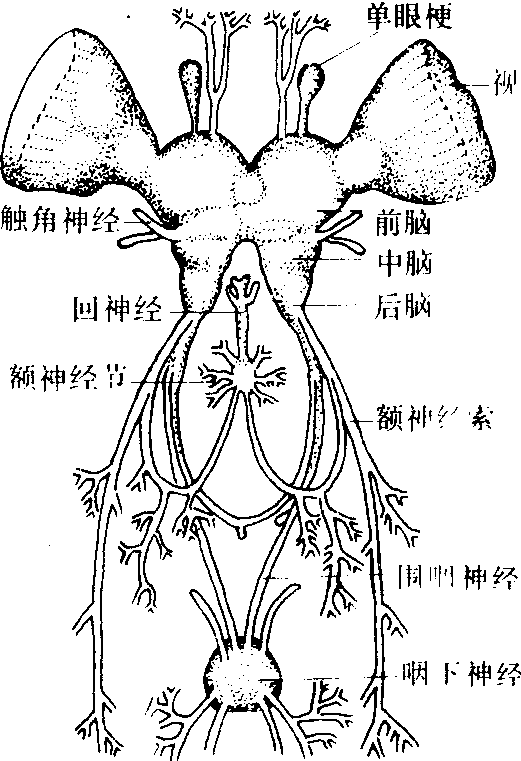

调节各器官的活动和适应外界环境的各种神经器官的总称。蜜蜂的神经系统,由中枢神经、交感神经、周缘神经和遍及全身的感觉器官组成,其功能是支配蜜蜂体内各器官与组织的协调一致,使之适应环境条件。

中枢神经 由脑和腹神经索组成(见图,a),支配着全身的感觉器官和运动中枢。

脑位于头部食管背面,又称食管上神经节,可分为前脑、中脑和后脑(见图,b)。前脑最大,分前脑叶和视叶两部分,前脑叶分出神经通入单眼,视叶分出神经通入复眼。因此,前脑是支配视觉的中心。中脑位于前脑之下,成对的中脑叶有神经通至触角,是支配触角的中心。后脑发出的神经通至额及上唇。三型蜂脑的发达程度不一,工蜂最发达,雄蜂次之,蜂王最差。雄蜂的视叶特别发达,有利于完成婚飞。

腹神经索位于消化道的腹面,由一系列神经节组成。前端是位于头内食管腹面的食管下神经节,发出的神经分别伸入口器各部和颈部肌肉等处。位于胸部和腹部的一连串神经节,由两根神经索相连,每一神经节的侧面,各发出2~3根侧神经,通达本体节的有关部位。蜜蜂的胸部只能看到两个发达的神经节,腹部可见5个神经节,最后一个神经节也是复合神经节,它的神经分布于本节及其后体节、生殖器官及后肠等处。

交感神经 又称内脏神经,主要由位于前肠背面和侧面的许多小型神经节及其发出的神经组成。它的最前端有一个位于脑前食管背面的额神经节,这个神经节由一对额神经索和后脑叶相连,并向后通过脑下,沿前肠背中线伸出回神经。回神经再通连到后头神经节和蜜囊神经节,调节有关消化、循环和呼吸系统的活动。后头神经节发出的神经伸到心侧体和咽侧体,控制内分泌腺体的活动。因此,交感神经是支配内脏正常新陈代谢的反射中心。

周缘神经 或称外周神经,包括除去中枢神经和神经节以外的分布全身的所有感觉神经纤维(传入神经纤维)、运动神经纤维(传出神经纤维),以及它们联接的感觉器和反应器,是复杂的传导网络。上述三组神经是互相联系的统一体。

神经系统nervous system

具有接受刺激、传递和储存信息,借以协调各器官功能及指令行动的器官系统。昆虫神经系统由外胚层形成,能感受、整合外部信息使相应的器官系统作出适当反应。与内分泌系统协同对整体进行协调控制以维持正常生命活动。

组成 神经系统由神经细胞——神经元(具传导功能)和神经胶质细胞(具营养、保护作用)组成。

神经细胞 按其功能又可分为:

感觉神经元 多为双极神经元,又称传入神经元。细胞体位于感受器附近,轴突进入神经节内。功能是将感受器接受的刺激(信息)传入中枢神经系统。还有些多极神经元存在于内脏器官的表面及许多软体幼虫体壁的内表面,其轴突伸入相应的神经节内。

运动神经元 为单极神经元,又称传出神经元。细胞体位于神经节内的周缘部分,轴突外伸并和特殊的效应器相连。其功能是将中枢神经发出的指令传给效应器。

联系神经元 亦为单极神经元。细胞体及突起都在脑或神经节内,其功能是在感觉神经元和运动神经元之间起联系作用。

神经胶质细胞 无传导功能,起支持、营养和保护等作用。常包围在神经节和神经索外,形成鞘细胞层。细胞质中含丰富的葡萄糖和脂肪粒,使神经和血淋巴隔离开,起到与高等动物血脑屏障相当的作用。鞘细胞层向外分泌一层非细胞结构的薄膜,称作神经围膜,对中枢神经系统提供进一步的保护。神经围膜是由胶原纤维组成的纤维网状结构,血淋巴和营养物能自由地通过。鞘细胞层和神经围膜合称为神经鞘。

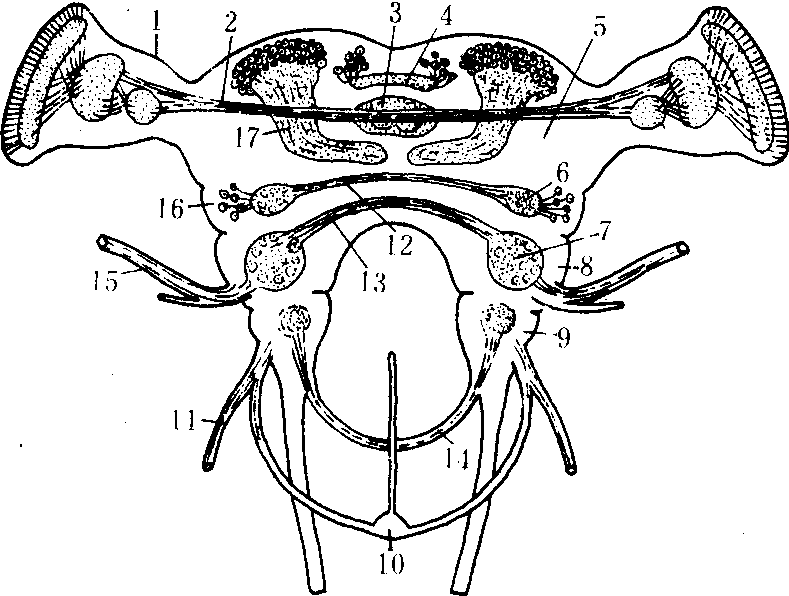

图1 蝗虫头部神经系统(仿R.E Snodgrass)

在解剖学上,昆虫的神经系统又可分为为中枢神经系统、交感神经系统和外周神经系统。

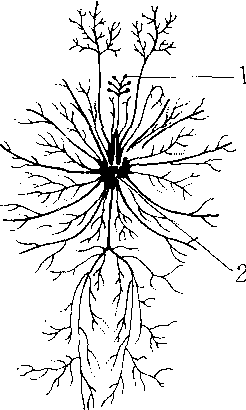

中枢神经系统 由脑和一条纵贯于腹面的腹神经索组成(图1)。

脑 昆虫的脑是神经系统中结构最复杂的部分,位于头壳内咽喉上方(图1),分前脑、中脑和后脑3部分。❶前脑,在脑的最前端。从外形看,发达的两前脑叶构成前脑的主体。前脑叶外侧为膨大的视叶,前脑的前背面有细长的单眼柄,前脑的神经主要通向复眼和单眼,为视觉中枢。前脑叶的内部结构复杂,包括球状细胞群、脑体(又称神经纤维体)及神经接索等结构。球状细胞是脑中特化了的联系神经元,组成1~3对球状细胞群,分别和不同的脑体相连。脑体由密集的神经纤维群和神经纤维球 (由神经末梢聚集而成的小团) 组成。脑体有4种: 脑桥体、中心体、蕈体和腹体(图2)。脑桥体位于前脑背部中央,脑中多处发出的神经纤维都进入脑桥体,故为联系中枢。低等昆虫脑桥体的背部两侧分别和一对球状细胞群相连。中心体在脑桥体下方,呈卵圆形。脑各部的神经末梢在此汇集,也是重要的联系中枢。蕈体位于脑桥体两侧,左右各一,形似蕈,是一个复杂的协调和联系中枢,其大小与复杂程度和昆虫行为的复杂程度有关。被认为是昆虫智能的标志。腹体在前脑后部两侧,左右各一,以横向的神经接索相连。少数昆虫在腹体外侧有球状细胞群。腹体有神经纤维同脑桥体、中心体、蕈体等相连,亦为联系中枢。鞘翅目和鳞翅目昆虫腹体较发达,发达程度和蕈体常呈负相关。前脑叶是一切活动及生长发育的控制协调中枢,脑间部具有成组的神经分泌细胞,其神经轴突向后伸入心侧体,具有分泌、贮存和释放作用。

❷中脑,在前脑的后方,为两个膨大的中脑叶。中脑内部两侧各有一髓体,是触角神经中枢。两髓体间有神经接索相连。触角的感觉神经纤维在髓体周缘形成很多神经纤维球。

❸后脑,位于中脑后部,分为左右两叶,通常不发达。后脑叶内有髓体,发出上唇神经。后脑髓体在后脑叶内,但连接两个髓体的神经接索却在脑的外部,并绕过咽部,故亦称围咽神经环。

图 2 昆虫脑内部结构图

1.视叶; 2.视神经道; 3.中心体; 4.脑桥体; 5.前脑叶6.腹体; 7.触角中枢; 8.中脑; 9.后脑; 10.额神经节11.上唇神经; 12.中脑神经接索; 13.后脑神经接索;14.围咽神经环; 15.触角神经;16. 球状细胞; 17.蕈体

(仿R.E.Snodgrass)

腹神经索 位于消化道的下方,由咽下神经节、胸神经节、腹神经节以及纵向连接各神经节的神经连索组成。咽下神经节以围咽神经索和脑相连,发出的神经主要通向上颚、下颚、下唇和舌等口器部分,是口器的神经中枢。胸部神经节通常有3对,分别位于前胸、中胸和后胸,发出的神经通向足、翅及胸部体壁等。腹部神经节发出的神经分别通向各节体壁、尾须及生殖器官等。随着昆虫的进化,腹神经索常沿着长轴方向前移和集中,在不同昆虫中有不同程度的愈合现象。如原始的铗尾虫神经节保持着典型的数目,蜚蠊腹部第六、七、八3个神经节愈合为一个,而家蝇所有的胸部和腹部神经节愈合成一个胸神经节。在蜚蠊、蝗虫等昆虫神经索的横切片上,可见到一些较粗的轴突,直径可达60微米称为巨大神经。而普通的轴突直径仅为5微米或更小。巨大神经都是跨体节的联系神经元,其轴突由第六腹神经节直达胸神经节,功能是传递紧急信息,引起快速反应,如迅速逃避等。蜚蠊有7对巨大神经(每侧7个),它们对风向、风速等有不同的反应。

交感神经系统 是支配内脏器官的神经系统,其中口道神经系统位于前肠的背面,由额神经节、后头神经节和胃神经节组成。额神经节控制取食时口器的动作。后头神经节和胃神经节控制消化道和背血管的活动。此外,尾交感神经系统因以腹部最后一个神经节发出的神经控制后肠和生殖器官的活动而得名。

外周神经系统 包括神经节发出的所有运动和感觉神经纤维及其末梢,由此组成密集的神经网络,将感受器和神经末梢感受到的刺激迅速传到中枢神经系统,经信息转换后再由运动神经传出适当指令,使效应器作出相应的行为反应。

功能 协调和控制各器官、系统的活动,这种作用通过一系列传导和整合来实现。神经细胞膜的特殊性质是神经传导的基础,神经系统中存在众多的突触结构,是进行整合的主要场所。

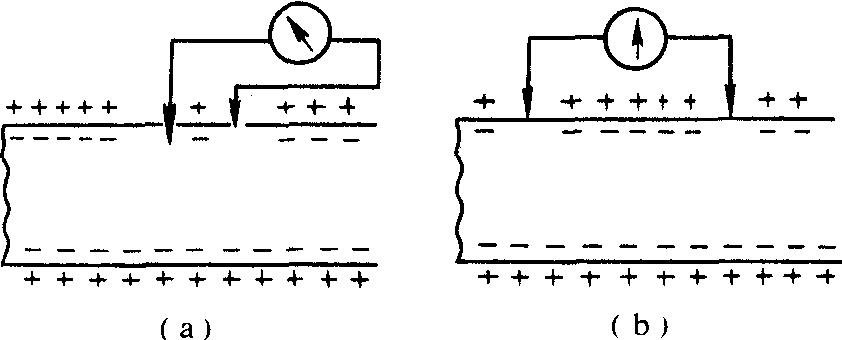

神经细胞膜的性质和动作电位 神经元的细胞膜是半透性的。对不同离子的通透性不同,Na+、K+、Cl- 等无机离子以不同速率通过,对K+的通透性比Na+大得多。有机阴离子基本上不能通过。当神经元处于静息(即无神经冲动通过)时,膜内外的离子浓度不同,膜外Na+多; 膜内K+多,并有大量的有机阴离子,此时膜是极化的。膜外为正电性,膜内为负电性,这个电位差称静息电位(图3)。蜚蠊的巨大神经轴突静息电位膜外对膜内为+70毫伏。当膜的极化状态降低时,称作去极化。极化加强时称作超极化。当神经受到刺激兴奋时,所产生的具有扩散性的电位变化称为动作电位。动作电位从其兴奋起点沿神经纤维传送即为神经传导作用。昆虫的神经兴奋传导速度比高等动物慢,每秒约数米,后者可达数十米。传导速度与轴突的直径有关,如蜚蠊的巨大神经轴突传导每秒约7米,而轴突直径较小的飞蝗腿神经传导每秒仅1.5米左右。

图3 轴突的静息电位

(a)膜内外有电位差,呈极化状态(b)膜外各点间无电位差

某些神经元的特定区域能自发地产生周期性的兴奋,如气管系统的通风运动就是由神经节内某些神经元自发的神经活动引起。

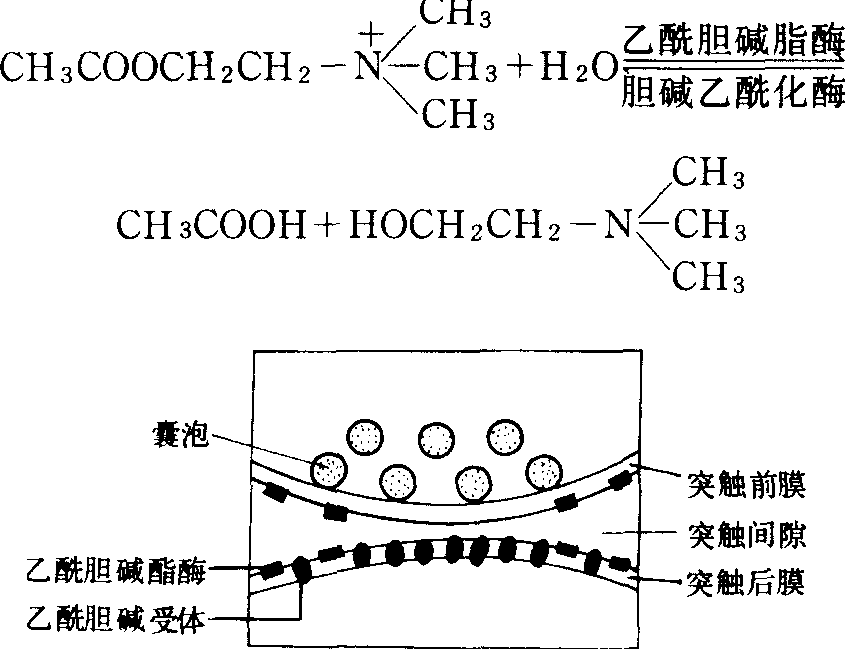

突触传递 突触是神经元之间、神经元与感受器或效应器之间的接触区域。突触前神经元的轴突末梢反复分枝,最后的小分枝末端膨大,与突触后神经元的小分枝形成了突触。一个神经元可有多达数千个突触,其形态和功能各异,为神经系统的整合和协调活动提供了基础。突触处的膜较其余部分的膜稍厚,分别称为突触前膜和突触后膜,二者之间称为突触间隙,由此传递神经元之间的兴奋。突触传递多为化学传递,且为单向性,只能由前膜传向后膜。传递引起的膜电位称作突触后电位,由于神经递质的性质不同,引起的突触后电位也不同。当突触前膜释放的神经递质引起突触后膜去极化时,产生兴奋性突触后电位。

昆虫神经系统中含有大量的乙酰胆碱和乙酰胆碱酯酶。乙酰胆碱可能是昆虫中枢神经系统中主要的神经递质,存在于突触前膜内的小囊中,当兴奋传递到突触前膜时,引起膜的去极化,小囊因与膜碰撞而破裂,将乙酰胆碱释放到突触间隙,并迅速通过间隙与突触后膜上的特殊位点(受体)结合,引起突触后膜的去极化,当局部电位达到阈值时,形成动作电位。乙酰胆碱瞬即被膜上的乙酰胆碱酯酶水解,水解产物为突触前膜吸收,在胆碱乙酰化酶的作用下再合成乙酰胆碱,贮于小囊内,为下一兴奋传递准备条件(图4 )。昆虫神经系统中还有其他神经递质,如肾上腺素,5-羟色胺,多巴胺等。当突触前膜释放的神经递质引起突触后膜超极化时,产生抑制性突触后电位。r-氨基丁酸可能即是此类递质。神经和肌肉接点处的兴奋性递质不是乙酰胆碱,部分昆虫中已证明是谷氨酸。

图4 突触结构图解

(仿Eldefrawi)

整合 神经系统的重要机能,即神经系统或其一部分能将瞬间输入信号转变成输出信号,而后者是前者的函数。突触整合是整合的基本形式,神经元通过对信息(即刺激信号)的编码和译码,能将信息准确地接收下来并传递出去。突触整合最常见的方式是时间和空间的总合,突触前膜除一对一地与突触后膜相联系外,还有一对多及多对一的联系方式。当神经末梢传来第一次冲动所释放的递质产生的突触后电位振幅过小,不能使突触后神经元兴奋时,如果瞬间又从突触前神经元连接传来第二次冲动,其所产生的第二个突触后电位到达时第一个尚未完全衰减,二者叠加则电位增大,达到阈限即可使突触后神经元兴奋,此即谓时间总合;若从两个以上不同的突触前膜传来的冲动同时到达一处突触后膜,由此引起突触后神经元的兴奋称谓空间总合; 若兴奋性和抑制性突触的冲动同时到达,则按算术加减原则进行整合,当两者相等则相互抵消,不引起突触后神经元的电位变化。

传入神经将外界的刺激信号以脉冲(即动作电位)形式传给中枢神经系统,再经传出神经将指令信息传到效应器。信息脉冲流经的每个神经元都有识别和发放信息脉冲的过程,亦即都有一个编码和译码的过程。编译码的重要方式之一,是将不同的脉冲信号引向不同的线路传导,这种现象称为标记线路编码。

神经分泌作用 中枢神经系统内有一些能分泌某些特定化合物的细胞,即神经分泌细胞,其分泌物统称神经激素,用以控制或激活某些内分泌腺。神经分泌物是神经系统与内分泌系统间的信息联系介质。

神经系统nervous system

动物体内由神经组织构成、借以对体内和体外环境条件变化作出反应的器官系统。神经系统联络于感受器与效应器之间,通过对神经冲动的传导并进行分析综合,调控动物体各部分的功能活动。感应性和传导性是原生质的普遍特性,有些单细胞动物并形成了具有感受和传导作用的细胞器,但至神经细胞其感应性和传导性达到高度发展,成为神经系统的基本结构和功能单位,称神经元(见神经组织)。由于分工和特化,能精确而敏锐接受各种不同刺激,并将其转变为膜电位变化的神经细胞或其一部分,形成感受器。而对来自神经系统的冲动以某种方式产生反应的细胞或器官,则构成效应器。有的效应器兼有感受器作用,如低等动物的刺细胞(见腔肠动物)。单细胞动物的效应器如喇叭虫和钟形虫细胞外质中的肌丝,纤毛虫和鞭毛虫的运动纤毛和鞭毛;高等动物由器官构成的效应器有肌肉、腺体及其他能运动的装置。动物在进化过程中,神经系统的组成和构造也随功能而复杂化,其影响因素主要有三: ❶感觉细胞的分化和集中,形成了丰富的、具有各自特定功能的感受器和感觉器官;

❷运动器官特别是肌肉成分的充分发育;

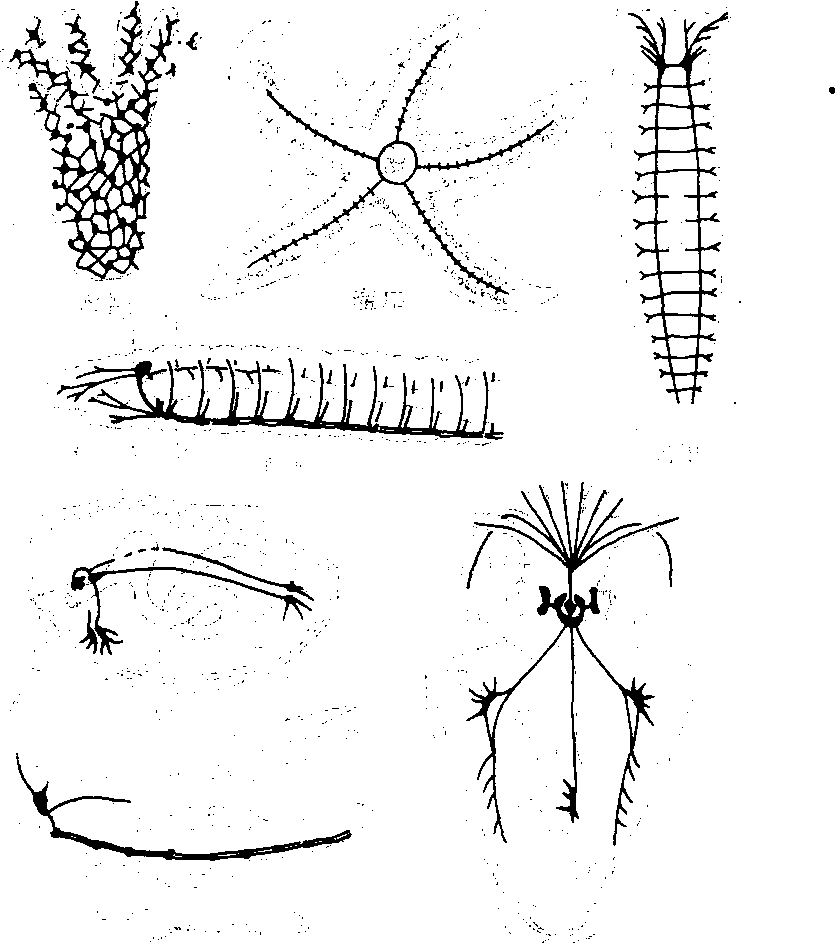

❸神经的整合作用逐渐集中,形成了神经中枢,由低级至高级,直至形成大脑新皮层。多细胞动物神经系统的进化大致可分下列4个阶段(见图)。

几种动物的神经系统

1. 由神经细胞构成的神经网; 2. 神经环; 3. 辐神经索;4. 脑神经节; 4. 脑-侧神经节; 5. 腹纵神经索;6. 横连合; 7. 围咽神经; 8. 咽下神经节; 9. 腹神经链;10. 交感神经; 11. 足神经节; 12. 脏-壁神经节; 13. 脑; 14.视神经节; 15. 至腕部的神经; 16. 外套膜神经; 17. 星芒神经节; 18. 胃神经节; 19. 脊髓

网状神经系统 又称散漫神经系统。海绵动物虽已有具神经特性的细胞,但分散而未形成神经系统。网状神经系统见于腔肠动物等辐射对称的低等动物,如水螅和水母,及棘皮动物如海星,是最原始和最简单的神经系统。在水螅的外胚层下和内胚层下,分布有双极和多极神经细胞,又称原始节细胞,相互连接形成神经网,而以口部较集中。感受器是内、外胚层中的感觉细胞; 效应器是上皮肌肉细胞。神经细胞相互间及与感觉细胞间,直接或以突触相连接; 与上皮肌肉细胞间形成神经肌肉连接或突触。感觉细胞受刺激后,发出神经冲动,通过神经网的传播,影响上皮肌肉细胞,产生收缩反应;神经传导一般是无定向的,传导速度也较慢。在水母的神经系统中可见到神经成分最原始的集中形式,除神经网外,有些水母沿伞部边缘由神经细胞和纤维形成神经环,此环与伞部和触手的神经网相连接,并接受来自伞缘的8个感觉小体(含有嗅觉窝、平衡器和眼点) 的神经纤维。神经环中的神经节又能产生节律性冲动,使水母体进行有节律的收缩,保证在海水中游动。棘皮动物如海星的神经系统与腔肠动物相似,只具有感觉细胞和原始节细胞,但除形成浅层的神经网即所谓基上皮丛外,尚在深部形成较集中的神经环和辐神经索。神经环围绕口部,主要含有大量感觉细胞的突起; 辐神经索由神经环呈放射状至腕部,含有大量运动性原始节细胞。神经环与索的连接处是腕部的运动协调中枢。

梯形神经系统 见于扁形动物(如涡虫)、线形动物(如蛔虫)和某些原始种类的节肢动物 (如原气管类的栉蚕)及软体动物(如双神经类的石)。当动物的体型向左、右对称的方式演化并分化出头、尾端和背、腹面时,神经系统也呈两侧对称并开始向头部集中,同时形成了中枢神经和周围神经。中枢神经是深部3~5对纵行神经索或干,以横连合相连; 神经细胞体多聚集于纵、横神经的交叉处。周围神经是由纵索分出的一系列侧神经,形成周围神经丛,根据分布可分为上皮下丛和肌下丛。涡虫以身体腹面爬行,身体腹侧的一对腹纵神经索较粗,由规则的横连合相连,因而呈梯形; 纵索前端在头部形成一对脑神经节。线形动物围绕咽部形成神经环,向前分出6条短的神经到唇部;向后分出6条长神经索即背、腹纵神经和两对侧纵神经到体后端,以腹纵神经索较粗并具有较发达的神经节。6条神经索间有一系列横连合相连,因而呈圆筒状。

链状神经系统 见于环节动物、节肢动物和软体动物。由于两条腹神经索相互靠拢,横连合缩短,一对腹纵神经及其成对的神经节发生程度不等的合并现象,于是中枢神经由梯形逐渐过渡为链状。在环节动物如蚯蚓,咽的背侧是一对咽上神经节构成的脑神经节,以两条围咽神经与咽腹侧的一对咽下神经节相连;由此向后接双股合成的神经索,沿体节分布有一系列神经节,此神经链构成中枢神经。由脑神经节和围咽神经分出神经至头部感觉器官和咽壁; 由咽下神经节发出神经至第2~4体节; 由神经链的每一神经节发出2~5对侧神经至各体节的皮肤肌肉囊。以上组成周围神经。由脑神经节还发出神经至咽、食道和肠、组成交感神经。在蚯蚓,上皮中的感觉神经细胞、神经节内的中间神经元和运动神经元,构成简单的反射弧,完成本体节和相邻体节的反射活动,进行蠕动。此外,在神经链中还具有超巨纤维,由头端几个巨细胞的轴突融合而成,贯串整个神经链,沿途分出侧支与各神经节内的运动神经元相联系。巨纤维的传导速度很快,可引起纵肌同时作用,使身体迅速收缩,逃避伤害。此外,环节动物体内还有分布很广的周围神经丛,特别在皮下和体壁的肌层间,有人认为是网状神经系统的遗迹。

软体动物的神经节和神经索因发生合并现象而数目减少。在蜗牛,神经节有成对的脑神经节、足神经节、脏神经节、侧神经节和壁神经节。脑神经节分出神经至头部感觉器官如眼、触角、平衡囊和嗅检器。从脑神经节向腹侧分出一对足神经索至足神经节,后者支配腹足; 又分出一对脏神经索至脏神经节,后者分布于内脏; 侧神经节的分支支配外套膜; 壁神经节的分支则支配体壁和外套膜。至双壳贝类,神经节合并为3对:一对脑-侧神经节位于食道两侧,由其分出一对上神经索向后至脏-壁神经节,后者分支供应外套膜、闭壳肌和内脏; 又分出一对神经索向腹侧至足神经节,支配斧足。双壳贝类的感觉器官一般不甚发达,大部分位于外套膜边缘,除感光器官、平衡器和嗅检器外,还有一些分散的感觉细胞。

高等软体动物的头足类如乌贼和章鱼,及高等节肢动物如昆虫和蜘蛛,链状神经系统达到最高发展。其特点是: ❶发头现象,即感觉器官、神经组织和采食器官向身体前端集中,形成头部;

❷神经链上的神经节由后向前趋向合并;

❸神经元的胞体集中于神经节,神经索中仅含有神经纤维;

❹神经系统的各个特定部位担负特定功能。头足类的大部分神经节在食管周围集中甚至合并,形成脑。包括:脑神经节、侧神经节、足神经节和壁神经节。由脑发出的神经以及少数神经节,构成周围神经。包括: 一对视神经,由脑神经节发出,基部并有两个大的视神经节,又称视叶; 一对粗大的外套膜神经,至外套膜内面的星芒节,分布于外套膜; 若干至腕部的神经,由足神经节发出; 至胃神经节的神经,分布于消化管等内脏。脑的不同部位控制身体的不同功能,其最高中枢是联合区,与辨别物体、学习和记忆有关。头足类有很发达的巨纤维,由脑内的巨神经元发出,感觉器官以眼最发达,构造复杂。

节肢动物的神经链由于头、胸和腹部体节的特化和融合,头部视器等感觉器官和口器等咀嚼器官的发展,以及动物行为的复杂化,导致神经链的神经节向前部集中,引起脑神经节扩大和复杂化。在昆虫,脑神经节可分为原脑、中脑和后脑三部分: 原脑接受眼及其他前部器官的神经,并含有蒂状体(又称蕈状体)和神经毡,它除作为头部感觉器官的整合中枢外,也是动物的运动控制中枢和发动复杂行为的中枢所在;中脑分出神经到触角及其触觉和嗅觉感受器; 后脑分出神经到口器的上颚部分。咽下神经节是神经链的第一个神经节,由3对神经节合并形成,分出神经到下颚。神经链在胸、腹部的神经节可因合并而数目减少,如昆虫一般有3个胸神经节和6个腹神经节,而在麻蝇,所有胸、腹神经节合并为一个较大的神经节,位于胸部的神经链上。巨纤维见于大多数腹部较长的节肢动物如虾、蝎等,它们常借尾的蜷曲或跳跃而遁逃。节肢动物的后脑和最后腹神经节还发出神经至消化道和心等内脏,属交感神经。

管状神经系统 为脊椎动物中枢神经系的特征,是由外胚层在胚胎发生早期形成的神经管 (见胚层分化),下沉而位于身体的背侧部,藏在颅骨和脊柱形成的颅腔和椎管内。感觉神经细胞在由无脊椎动物向脊椎动物进化过程中,从外周的上皮层内沿感觉神经纤维逐渐向中枢神经靠拢,至脊椎动物其胞体在神经管附近集中形成一系列感觉神经节。只有少数感觉神经细胞仍保持原始位置,如嗅上皮的嗅细胞。神经管是由运动神经元的胞体和大量中间神经元 (又称联络神经元)构成,它们深入神经管的内部,形成所谓灰质;丰富的神经纤维在中枢神经内构成白质,并组成复杂的传导径路。由于脊椎动物的神经元之间均以突触相联系,神经纤维包裹有具绝缘作用的髓鞘,使神经冲动能沿神经元链作定向而迅速的传导。神经管前端由于头部感觉器官集中而发展成的脑,顺次分为前脑、中脑和菱脑。在脑的有些部位,除灰质和白质外,还有迁移至浅层的神经细胞,构成皮质。脊椎动物由低级向高级进化过程中,中枢神经系内形成的整合中枢也由低级向高级、由后部向前端发展,至哺乳动物,前脑的前部形成发达的端脑,构成一对大脑半球,形成的新皮层成为动物体联络和整合作用的最高中枢。神经管的其余大部分则形成相对较稳定的脊髓,其进化与体节的发展相适应,但由于纵向联络神经元的发展,分节性则被掩盖,仅可由分出的一系列脊神经根来辨认(见中枢神经系)。由脑和脊髓发出成对的脑神经和脊神经,它们构成脊椎动物的周围神经系(见周围神经系),其分布尚保留一定的分节性。在周围神经系中,分布于内脏等处的神经构成自主神经系,其中包括交感神经和副交感神经(见自主神经系)。在脊椎动物的神经系统中,除管状形式的中枢神经外,还保留有低级的形式,如交感神经干有如神经链。而在管状器官管壁内的神经丛则类似神经网。

神经系统nervous system

多细胞动物体内调节各器官活动、使之适应内、外环境的全部神经装置。由神经细胞(又称神经元)和神经胶质细胞组成。在低等的腔肠动物为简单的扩散神经网,扁形动物分化为脑和神经索。随着动物进化,神经系统向头部集中。高等脊椎动物的神经系统包括中枢神经系统的脑和脊髓,以及周围神经系统的脑神经、脊神经和自主神经。

蜘蛛的神经系统

1.眼 2. 腹面的神经团

神经系统shenjing xitong

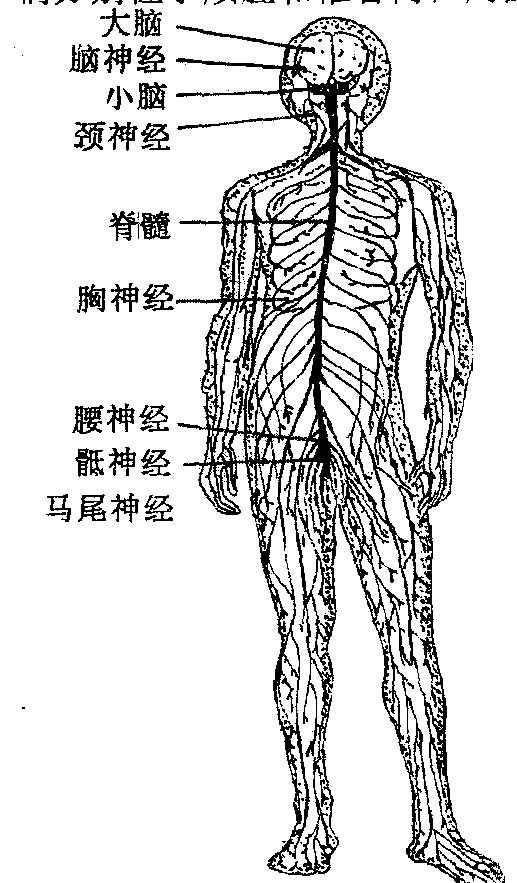

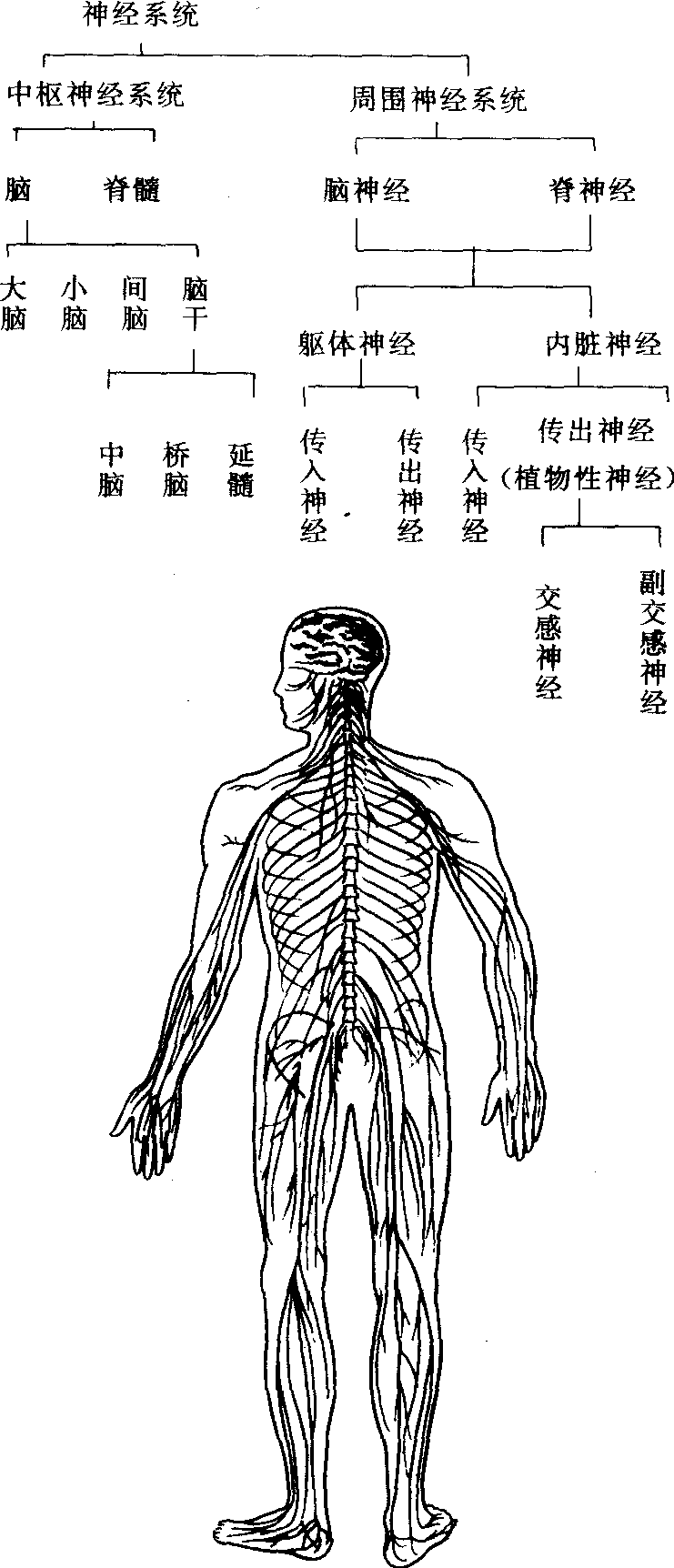

人体内由神经组织构成的全部装置。主要由神经元组成。神经系统由中枢神经系统和遍布全身各处的周围神经系统两部分组成。中枢神经系统包括脑和脊髓,分别位于颅腔和椎管内,是神经组织最集中、构造最复杂的部位。存在有控制各种生理机能的中枢。周围神经系统包括各种神经和神经节。其中同脑相连的称为脑神经,与脊髓相连的为脊神经,支配内脏器官的称植物性神经。各类神经通过其末梢与其他器官系统相联系。神经系统具有重要的功能,是人体内起主导作用的系统。一方面它控制与调节各器官、系统的活动,使人体成为一个统一的整体。另一方面通过神经系统的分析与综合,使机体对环境变化的刺激作出相应的反应,达到机体与环境的统一。神经系统对生理机能调节的基本活动形式是反射。人的大脑的高度发展,使大脑皮质成为控制整个机体功能的最高级部位,并具有思维、意识等生理机能。神经系统发生于胚胎发育的早期,由外胚层发育而来。

神经系统shenjing xitong

机体内神经细胞形成的各种组织与结构的总称。人类神经系统包括位于颅腔和椎管内的脑和脊髓以及与脑、脊髓相连接分布全身的周围神经。脑和脊髓构成中枢神经系统,脑和脊髓以外的神经组织形成周围神经系统,包括脑神经、脊神经和内脏神经。神经系统控制和调节着各个系统的活动,使机体成为一个有机的整体,以适应反应多变的外环境。人类神经系统的形态和功能是经过长时期的进化过程而获得的,它既有同脊椎动物神经系统相似之处,也有独特点。人类由于生产劳动、语言机能、社会生活的发生和发展,在大脑皮质中发生了与动物完全不同的飞跃变化,不仅含有与高等动物相似的各种感觉和运动中枢,而且有了分析语言的中枢。人类的大脑皮质已成为意识活动的物质基础。

神经系统shenjing xitong

人体内部各器官、系统的主要调节机构。包括中枢神经系统和周围神经系统两部分(见图)。中枢神经系统就是脑和脊髓,它们分别位于颅腔和椎管内;周围神经系统一端与脑或脊髓相连,另一端通过各种末梢装置与身体其它器官、系统相联系。同脑相连的为12对脑神经,同脊髓相连的为31对脊神经。可见,中枢神经系统对全身的其它器官和系统生理活动的调节是通过周围神经系统实现的。神经系统为人体生理活动的控制者与调节者,保证机体各器官、系统的活动协调一致,使机体成为一个统一的有机整体。如在剧烈运动时,人体的呼吸加强,血液循环加快,这样就使肌肉获得大量氧和营养物质,保证运动继续进行。人体生活在一个经常变化的、复杂的自然环境与社会环境中,当环境发生变化时,作用于感受器,并通过神经系统的分析与综合,调节机体各器官、系统的活动,对环境刺激发生相应的反应,以达到机体与环境的统一。神经系统的基本的活动方式是反射。

神经系统

神经系统nervous system

系人和高等动物的主要系统之一。神经系统分中枢神经系统和周围神经系统,由神经细胞组成。中枢神经系统包括脑和脊髓,神经细胞成分多,神经细胞纤维相对较少;周围神经主要由神经细胞的纤维组成,神经细胞成分较少。神经细胞具有极其复杂的功能,主要是接受各种感觉信息和发出冲动支配运动的功能;人类大脑细胞尚有思维、记忆、情感、书写、分析、综合等等功能;而周围神经主要为感受与传导功能。神经系统的周围部分有脑神经和脊神经。还可分出植物神经系统,此系统又可分为交感神经与副交感神经。运动神经又可分为躯体运动神经和内脏运动神经。神经纤维分布全身各个器官与组织,形成网状结构携统全身,由神经与体液协同支配与调节所有器官与组织的生理功能活动。神经系统发生任何病理或生理功能异常均会影响相应组织或器官的功能而产生相应改变。

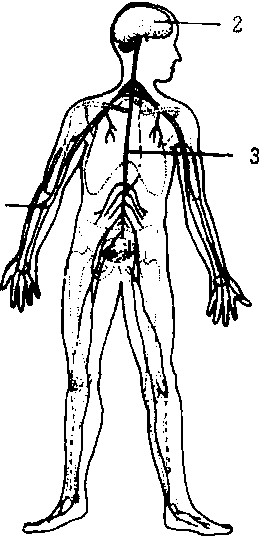

神经系统Shenjingxitong

分为中枢神经系和周围神经系统。中枢神经系统包括脑和脊髓。周围神经系统包括脑神经,脊神经和植物性神经。神经系统的结构和机能的基本的单位是神经元,它由细胞体和突起构成,在中枢神经系统中,神经元胞体集中的地方叫灰质,突起集中的地方叫白质。周围神经系统中,神经元胞体集中的地方叫神经节;较长的突起称神经纤维。许多神经纤维组成神经干。

1.脊神经 2.脑 3.脊髓

人体的神经系统

脑位于颅腔内,分为脑干、小脑和大脑。脑干由延脑、桥脑、中脑、间脑构成。延脑与脊髓相接,间脑上连大脑,脑干背部与小脑连接。脑干中含有大量的神经纤维和神经核。神经核是神经元胞体的集团。绝大部分脑神经由神经核发出。在延脑和桥脑中有许多重要的神经中枢,分别调节呼吸,心血管,消化等生理功能,这些中枢若受损伤则可危及生命,俗称活命中枢。小脑有维持身体平衡,调节肌紧张,协调机体随意运动的机能,当小脑受损或有疾患时,出现行路摇晃,动作不协调不准确。大脑由左、右大脑半球组成,是中枢神经系统的最高级部分。大脑半球表面是灰质(即大脑皮质),其上有许多凹凸不平的沟和回,增大皮层面积,使其功能更为复杂。大脑皮质可划分为许多机能区。运动区和躯体感觉区,分别是肢体运动和躯体感觉的高级中枢;视区、听区分别为视觉和听觉的高级中枢;语言机能区与说话、写字、认字和理解文字等机能有关(这是人类所特有的)。人类左、右大脑半球在功能上有一定分工,绝大多数人左半球管理语言功能,右半球管理非语词性认识功能(如空间辨认,音乐欣赏等),此称为半球优势。大脑皮层下是白质,联络各区皮质及皮质与皮质下中枢。内囊是皮质与皮质下中枢联系的唯一通道,此处是脑溢血的好发部位。内囊受损时往往出现一侧运动和感觉障碍(即偏瘫,俗称半身不遂)。基底神经节位于大脑半球深部,发生病变时可出现不自主的动作(称舞蹈病)。

脊髓位于椎管内。在其横切面上,灰质位于中央,呈蝶形,白质位于外围。位于前方的灰质叫前角,发出运动神经纤维,小儿麻痹症就是此处发生病变;后方的灰质叫后角,接受感觉神经纤维传入。脊髓是中枢神经系统的低级部分。

神经系统活动的基本方式是反射,即机体接受刺激作出反应的过程。反射活动是通过反射弧完成的,包括感受器、传入神经、中枢、传出神经和效应器五个部分。脊髓中有许多低级的反射中枢(如排尿、排便和膝反射等)。反射有两种:一种是生来就有的叫非条件反射(如吮奶);另一种是在后天形成的称条件反射,条件反射是建立在非条件反射的基础上,在生活实践中逐渐完善。脑神经共12对,主要分布于头部,脊神经31对,分布于四肢和躯干。脑神经和脊神经中即有传入的感觉神经纤维,又有传出的运动神经纤维。植物性神经主要是支配内脏器官平滑肌、心肌和腺体。它分为交感神经和副交感神经。多数内脏器官,即受交感神经支配,又受副交感神经支配,两者的作用往往相拮抗(如交感神经兴奋时心跳加快,而副交感神经兴奋使心跳减慢),在中枢神经系统的调节下,两者的作用又是协调统一的。即交感神经兴奋时,副交感神经常表现为抑制。

神经系统

见“人体生理学”中的“神经系统”。

神经系统

由中枢神经和它发出、遍布全身的外周神经所组成。前者分脑和脊髓;后者有躯体神经系统(12对脑神经和31对脊神经,与运动、感觉有关)和植物神经系统(与呼吸、循环、体温、生殖等有关)。

神经系统/中枢神经系统/周围神经系统/植物性神经系统/植物性神经及其功能失调/大脑/小脑/间脑/脑干/脊髓/交感神经/副交感神经/神经元/神经纤维/突触/三叉神经/坐骨神经/人体机能的调节/神经的营养作用/脑电图/老年人脑电图的变化/非条件反射/条件反射/睡眠/睡眠发生的机制/失眠/情绪的生理反应/老年人的脑重/老年人的神经细胞数量/脊髓的老年性变化/中枢神经系统的老化

神经系统

人和多细胞动物体内调节各器官的活动和使机体适应内外环境变化的全部神经装置。主要由神经细胞组成。低等动物的神经系统较简单,只有一个神经网络。随着动物的进化,神经系统不断进化,向头部集中的倾向越来越明显,至人类已达到最高程度。高等动物的神经系统包括中枢神经系统的脑和脊髓以及周围神经系统的神经和神经节。神经系统在调节和控制机体活动的过程中,首先是借助于各种感受器接受内外环境的各种刺激信息,经周围神经传至脊髓和脑,通过脊髓和脑各级中枢的整合作用,再经周围神经传至各种效应器来调节和控制各系统的活动。神经系统的功能十分复杂,概括起来可分为两方面:一是使有机体内各系统成为统一的整体;二是使机体内各系统与外界环境保持相对平衡。人类神经系统的形态和功能是经过长期进化过程而获得的。由于生产劳动、语言皮层中发生了与动物不同的变化和飞跃,不仅含有与高等动物相似的各种感觉和运动中枢,而且还有语言和分析中枢。因此,人类的大脑皮层成为思维和意识活动的物质基础,使人类远远超出了一般动物和范畴。这样不仅能适应和认识客观世界,并且能主动地改造客观世界,从而使自然界更好的为人类服务。

神经系统的结构

图1-27 人的神经系统

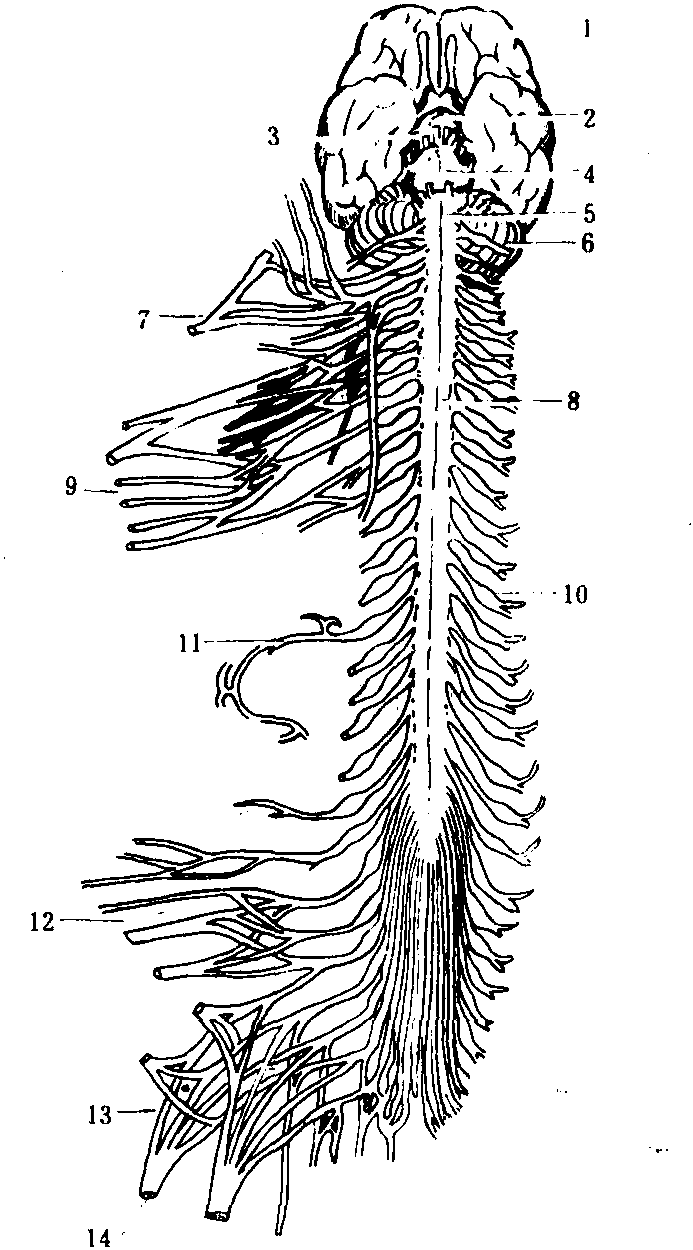

神经系统nervous system

是调节多细胞动物生理活动的体内互相联系和适应外界环境变化的全部神经装置。人的神经系统由脑、脊髓与它们相连的脑神经、脊神经、植物性神经和神经节共同组成。神经系统的功能活动状况,对全身各个系统、器官、组织等均有影响。如神经系统中枢部位或末梢神经部分发生病变,均可使其所支配区域的其他组织发生变化,产生相应的症状与体征(图)。

神经系统

1. 大脑 2. 间脑 3. 中脑 4. 脑桥 5.延髓6. 小脑 7. 颈丛 8.脊髓 9. 臂丛 10. 脊神经节11.胸神经 12.腰丛 13.骶丛 14.坐骨神经

神经系统nervous system

由大量神经细胞和神经胶质细胞组成的复杂结构,是动物和人类心理活动的物质基础及行为、活动的调节控制系统。动物的进化水平不同,神经系统的结构和机能的发展水平也不同。高等动物的神经系统包括中枢神经系统( central nervous sys-tem)和周围神经系统( peripheralnervous system)两大部分。中枢神经系统是身体机能和行为的整合中枢,其亚结构是脑和脊髓。脑是位于颅腔内的神经组织的总称,分为大脑、脑干、小脑和间脑。脊髓位于脊椎管内,上接脑部下连周围神经系统,是中枢神经系统的低级部分。动物机体的简单反射活动(如排泄、膝跳反射)只通过脊髓而无须通过脑即可实现。一般地说,在中枢神经系统中的部位越高,其结构就越复杂,机能也越完善。周围神经系统是脑和脊髓以外的神经组织的总称,由神经纤维束和神经节(位于脑和脊髓之外的神经细胞集团)构成,分布全身。其主要机能是向中枢神经系统输入信息,或接受中枢神经系统传出的信息,实现中枢神经系统与身体各部分及内脏器官的联系。神经系统是机体主要的机能调节系统,全面调节着体内各器官的活动以及各种生理过程,以适应体内外环境的变化,维持生命活动的正常进行,在脑内产生各种反映客观世界的心理活动。

神经系统nervous system

由大量神经细胞和神经胶质细胞组成的复杂结构,是动物和人类心理活动的物质基础和行为、活动的调节控制系统。动物的进化水平不同,神经系统的结构和功能的发展水平也不同。高等动物的神经系统包括中枢神经系统和周围神经系统两大部分。中枢神经系统是身体功能和行为的整合中枢,其亚结构是脑和脊髓。脑是位于颅腔内的神经组织的总称,分为大脑、脑干和小脑。脊髓位于脊椎管内,上接脑部下连周围神经系统,是中枢神经系统的低级部分。动物机体的简单反射活动(如排泄、膝跳反射)只要通过脊髓而无须通过脑即可实现。一般地说,在中枢神经系统中的部位越高,其结构就越复杂,功能也越完善。周围神经系统是脑和脊髓以外的神经组织的总称,由神经纤维束和神经节(位于脑和脊髓之外的神经细胞集团)构成,分布全身。其主要功能是向中枢神经系统输入信息,或接受中枢神经系统传出的信息,实现中枢神经系统同身体各部分和内脏器官的联系。

神经系统nervous system

人和多细胞动物体内众多有组织神经元的集合体。是调节其体内各种器官活动和适应内外环境变化的全部神经装置的总称。人体神经系统由1011~1012个神经元以及为数更多的神经胶质细胞组成。神经元数量和相互间复杂的联系决定了神经系统具有复杂的功能。包括中枢神经系统和周围神经系统。有机体通过其获得内外环境变化的信息,调节机体活动,使之更好适应环境的变化。

神经系统

有机体重要组成部分。人和多细胞动物体内众多有组织神经元的集合体,是调节其体内各种器官活动和适应内外环境变化的全部神经装置的总称。人体神经系统由1011~1012个神经元以及为数更多的神经胶质细胞组成。神经元数量和相互间复杂的联系决定了神经系统具有复杂的功能。包括中枢神经系统和周围神经系统。有机体通过其获得内外环境变化的信息,调节机体活动,使之更好适应环境的变化。

- 粘合材料的表面活化是什么意思

- 粘土产地一览表是什么意思

- 粘土及泥浆处理剂是什么意思

- 粘土的示性分析是什么意思

- 粘土的颗粒组成是什么意思

- 粘土空心砖用量计算是什么意思

- 粘土通过处理其pH值调至最佳值时的性质变化是什么意思

- 粘孢子虫病是什么意思

- 粘孢子虫病是什么意思

- 粘度是什么意思

- 粘度标准液体是什么意思

- 粘度的定义和单位是什么意思

- 粘度计的主要技术特性是什么意思

- 粘接是什么意思

- 粘接剂的分类是什么意思

- 粘接剂的特性是什么意思

- 粘接剂的种类与选择是什么意思

- 粘接剂的选择依据及常用粘接剂是什么意思

- 粘接接头设计是什么意思

- 粘接方法是什么意思

- 粘接概要是什么意思

- 粘接的优点和缺点是什么意思

- 粘接的基本原理是什么意思

- 粘接表面前处理是什么意思

- 粘液水肿性苔藓是什么意思

- 粘皮着骨是什么意思

- 粘着是什么意思

- 粘着系数是什么意思

- 粘着系数是什么意思

- 粘着语是什么意思

- 粘结焊剂是什么意思

- 粘膜白斑病是什么意思

- 粘膜表面麻醉是什么意思

- 粘连力是什么意思

- 粘连性关节囊炎是什么意思

- 粘连性肠梗阻是什么意思

- 粟丘疹是什么意思

- 粟灰螟测报调查方法是什么意思

- 粟生金死论是什么意思

- 粟生金死论是什么意思

- 粤①若②稽③古,圣人之在天地间也,为众生④之先⑤。是什么意思

- 粤①若②稽③古,圣人之在天地间也,为众生④之先⑤。是什么意思

- 粤北的葡萄生产是什么意思

- 粪产碱菌食物中毒是什么意思

- 粪便处理是什么意思

- 粪便检查是什么意思

- 粪便检查及寄生虫检查是什么意思

- 粪便检查项目及其数值是什么意思

- 粪便检验是什么意思

- 粪便的消毒是什么意思

- 粪便的消毒是什么意思

- 粪尿肥是什么意思

- 粪球菌是什么意思

- 粪瘘是什么意思

- 粪肥的使用是什么意思

- 粮价补贴是什么意思

- 粮价补贴是什么意思

- 粮价补贴是什么意思

- 粮食加工装备是什么意思

- 粮食总产量是什么意思