眼睑肿瘤

原发于眼睑部位的良性与恶性肿瘤,种类颇多,除了睑板腺癌为眼睑组织所特有的肿瘤外,其余肿瘤和来自身体其他部位同种组织的肿瘤,基本上具有相同的病理过程,唯因生长在眼睑部位,而具有它一定的特殊性。常见眼睑肿瘤 有良性、恶性之分,应予鉴别。

眼睑色素痣 为常见的先天性色素痣,与身体其它部位所见者相同,亦称黑痣,很少变为恶性。黑痣表面平滑或略隆起,大小及颜色深浅不一,可渐增大至一定程度后不再变化,虽属先天性,但亦有刚出生时无色素,而随身体发育逐渐增大,颜色变深。有的色素痣部分在上睑,部分在下睑,当闭睑时两部分合成一体,称为分裂痣。为了整容需要,色素痣亦可手术切除。

眼睑恶性黑色素瘤 为一种高度恶性的肿瘤,可起自正常皮肤或由黑痣及雀斑恶变而来,外伤及各种外界刺激可为诱因,老年人多见。虽可多年静止,但多数发展迅速,易广泛转移。多起于眦部睑缘,渐向皮肤及结膜发展。初起似黑痣,或呈结节状,质地硬脆,色素深浅不一。可形成溃疡,或长成菜花状肿块,常有出血现象。本病应注意与黑痣鉴别,有时需靠病理检查方可确诊。此瘤对放射治疗不敏感,一经确诊应及早手术切除。

眼睑疣 睑缘处出现一种带有光泽的皮肤疣,单个或多发,根部较平,可能为病毒感染所致。若行手术切除时,其基底部应同时进行烧灼。

眼睑传染性软疣 典型表现为睑缘皮肤上一种灰色或白色小的扁平状柔软结节,单个或多发。其中央凹陷,呈脐样,加压可挤出一堆灰黄色皮脂样物质,病变的上皮内含有软疣小体。本病为病毒引起,有传染性,病毒的毒素可引起结膜炎,治疗以手术切除,辅以烧灼为主。

眼睑皮样囊肿 为一种发生于眼睑及内外眦部的囊样肿块,因先天性发育异常引起,大小不一,质软,一般与周围无粘连,但可与骨膜粘附在一起,可作手术切除,术中可见囊肿内容为皮脂、毛发及上皮角化样物质。

眼睑黄色瘤 眼睑皮肤呈现圆形或椭圆形扁平隆起的黄褐色块物,质软,多居上睑内侧,且两眼对称发生,平时无不适,发展缓慢,多见于老年妇女。发病原因与高血脂有关,一般无需处理,必要时可行手术切除。(彩图10)

眼睑血管瘤 是眼睑常见的良性肿瘤,为先天性血管组织发育畸形引起。与身体其他部位所见的血管瘤相同,可分毛细血管型血管瘤与海绵状血管瘤两个类型。

❶毛细血管型血管瘤多见,位置接近皮肤表面者呈红色,位于皮下较深部者呈蓝色。临床所见有小的表面平坦的朱砂痣及表面突起的草莓痣。血管瘤在多数病人出生时即已存在,少数于出生后不久方出现,并在前六个月时增长较快,一岁后发展变慢,渐自停止。有时可于1~5岁中完全消失,但多数继续存在不变。合并其它先天性畸形如半侧面部血管痣,脉络膜血管瘤,同侧青光眼及大脑多发血管瘤者,称Sturge-Weber综合征。

❷海绵状血管瘤较少,病人年龄较大,病变多在真皮深层或皮下组织内,是由不规则的血窦组成。眼睑上可见结节状淡紫色肿块,柔软,略具弹性,压之可使消失,哭时迅速增大,颜色加深,有搏动感。随病程发展可硬化或萎缩,亦可广泛浸润生长而致上睑下垂。睑血管瘤局部治疗包括手术、放射,应用硬化剂及冷冻等,也可采用全身皮质激素疗法治疗,其作用可能是抑制未分化的血管组织,当肿瘤消退到最后遗留下的残骸时,补以手术切除,可防复发。

眼睑基底细胞癌 在眼睑恶性肿瘤中基底细胞癌的发病率占第一位。50~60岁者多见,男性稍多于女性。常位于下睑近睑缘处的内眦部,开始为皮肤上一个小的扁平隆起,含色素者颇似黑痣。表面有痂皮及鳞屑覆盖,以后在隆起的中间出现溃疡,溃疡边缘宽而隆起,徒峭或潜行。本肿瘤为皮肤或其附件的基底细胞瘤性增生所形成,增生的细胞向下浸润,形成树枝状或珊瑚状的细胞团,外围包有一层柱形细胞。癌细胞小,染色深,无棘细胞与角化的上皮珠,可与鳞状上皮癌鉴别。基底细胞癌一般不转移,但可向周围蔓延增大,并向深层发展。根据临床表现及活组织检查可确定诊断。一般可行手术切除,当肿瘤范围较大而切除不能彻底时,应辅以放射治疗。(彩图11)

睑板腺腺癌 为原发于睑板腺的恶性肿瘤,占眼睑恶性肿瘤的第二位,以40岁以上的女性患者为多见,早期癌境界清楚,坚硬,不与皮肤粘连,易误为睑板腺囊肿。初起生长缓慢,局部睑结膜完整,仅呈局部性黄白色隆起,以后生长渐快,并穿破结膜、呈现灰白色菜花样团块,团块很快形成溃疡,溃疡有一坚硬不平很易出血的底,同时有坚硬的结节状边缘,渐蔓延到泪阜、球结膜、角膜与眼眶。睑板腺腺癌可按细胞分化程度不等分为分化型、鳞状上皮细胞型、基底细胞型、腺型及梭状细胞型五类。其中分化型发展较慢,很少转移; 鳞状上皮细胞型不仅发展快,转移率也高; 基底细胞型与腺型也易转移。由于临床上早期常被误诊为睑板腺囊肿,故对疑似患者在睑板腺囊肿手术时应将切除组织送病理检查以求鉴别,对老年人尤应注意。癌肿病变多接近睑缘,结膜面不象睑板腺囊肿那样光滑,切开时组织很硬,不见囊肿性内容物流出,鉴于恶性程度较高,病人应及早进行较广泛的切治手术。(彩图12)

眼睑鳞状细胞癌 占眼睑恶性肿瘤的第三位,老年男性多见,男女之比约为5:1。多发于睑缘皮肤与结膜交界处。多数发生在已有其它病变的眼睑皮肤上,如老年性角化病、慢性溃疡等。开始时皮肤呈疣样或乳头状隆起,有珍珠色泽,无不适,缓慢增大,渐形成乳头状或菜花状肿块,有的中央很快崩溃,形成深浅不一的溃疡,溃疡有一外翻的边缘,坚实隆起。可渐向邻近组织蔓延,最后破坏眼球,全身转移少见。病人可因颅内蔓延、继发感染、贫血、衰竭、恶病质而死亡。鳞状细胞癌来源于眼睑皮肤上皮细胞,由于细胞分化程度高,病理上见到的癌细胞巢保持上皮原有的极向,外围为柱状细胞,里层为棘细胞,其中心为角化上皮,并形成角化珠。如果细胞分化程度低,则属未分化癌,恶性程度较大。癌肿各部位的分化可不完全一致。临床上容易和多种眼睑良性肿瘤(如假性上皮瘤增生症)及恶性肿瘤(基底细胞癌、睑板腺腺癌) 等混淆; 可根据临床表现、病史及活检来鉴别。治疗主要进行根治手术,其它辅助疗法亦可酌情选用,如手术前放射治疗,以使肿瘤组织缩小,不能手术者亦可试用化疗。

眼睑肿瘤切除术 切除眼睑肿瘤时,务求彻底干净,并尽可能不损伤外形及眼睑的生理功能,因此,术前须对肿瘤的良恶性质作出初步判断,并确定肿瘤所在部位与层次,拟定手术方案,切除的肿块一定要经病理组织检查,如为恶性肿瘤,切缘一定要包括部分健康组织,为了避免肿瘤细胞散播到健康的组织中去,手术时要准备两套器械,一套用来切除肿瘤,另一套用来修复缺损。

肿瘤不在睑缘,切除之后将皮肤创缘拉拢缝合; 创面较大者,可用游离植皮修补。

睑缘部肿瘤局限于皮肌层者,先作睑缘灰线切开,将肿瘤切除、保留后叶组织,然后根据具体情况从下列三种方法中选用适当的方式进行修复:

❶切除缺口与睑缘平行者,可以褥式缝线,从近睑缘处的后叶结膜面穿入,从皮肌层创缘之下穿出,拉紧缝线,使皮肌层创缘与后叶睑缘相接,结扎。

❷ 切口呈三角形,则将创缘皮肤下潜行剥离松动,然后拉拢缝合。

❸切口呈方形,则将两侧皮肌层做成两条移行皮瓣,拉拢缝合。眼睑前叶比后叶较有弹性,细小创口,拉拢盖覆缝合,并不致于发生紧张而损外形。靠近眼睑内眦部的肿瘤,切除及缝合时应避免伤及泪小点。肿瘤大而侵及眼睑全层者,彻底广泛切除之后,应按具体情况进行成形手术。对于恶性程度较高而且侵犯较广的肿瘤病例,必要时应施行眼眶内容剜出术。

眼睑肿瘤

眼睑肿瘤可分为良性和恶性两类。

良性肿瘤 见于儿童者多属先天性,常于出生时即已存在,也或在儿童时期、青春时期出现。肿瘤可源发于单一胚层或多胚层,前者如血管瘤、神经纤维瘤、色素痣等,后者如皮样囊肿、畸胎瘤等。见于成年的后天良性肿瘤较为少见,有黄色瘤、皮脂腺囊肿,以及由睑板腺、变异的汗腺等所形成的潴留囊肿等,多位于睑缘,或向结膜突出。

血管瘤 毛细血管、海绵状、混合型血管瘤都可在眼睑发生。毛细血管瘤,只表现为肤色的异常,并无功能妨害。海绵状和混合型血管瘤,体积增长较大时,由于眼睑肥厚变形下垂,位于上睑者可以阻挡视线,下睑者则可引起睑外翻。毛细血管瘤病变切除后的创面不能直接缝合时均可行皮片移植术治疗。为求肤色质地较好,可自耳后乳突部或锁骨上窝切取全厚皮片,面积较小时也偶可考虑自对侧上睑切取。海绵状和混合型血管瘤,在切除肿瘤的过程中,注意不可损伤上睑提肌。如睑板发生肥大时也可行睑板部分切除。因瘤体长期重力牵坠,致上睑提肌被逐渐伸长,出现上睑下垂者,可同时行上睑提肌缩短术矫治。

神经纤维瘤 常为神经纤维瘤病在眼睑部的表现。病程进展缓慢,多只见于一侧上睑,始于颞侧。初期,肤色增深,皮肤肥厚松弛,呈皱襞状下垂。以后,皮肤和皮下组织随病情进展,增厚更为显著,并向深层浸润,可扪及绳索样结构。体积日益肿大,乃呈裙状或以蒂相连的袋状下垂,将角膜完全遮蔽,睑裂无力张开。久之,睑板、上睑提肌、结膜等都因受瘤体下坠而被引长。瘤组织还可侵犯眼球或眶骨,出现眼球突出。神经纤维瘤的治疗,早期,可行松弛多余的皮肤和皮下肿瘤组织切除缝合术,或将表面皮肤和瘤组织一起完全切除后行皮片移植术修复创面。但因肿瘤组织分布弥漫,界限不清,难于完全彻底清除。后期,瘤体已显著增大时,则可试行以改进外形和功能为目标的不全切除术、尽量切除肿瘤组织后,还需在睑缘的上方切除一包括纵横两个方向的睑全厚组织块后缝合,以使被引长扩张的眼睑恢复至接近正常大小。如上睑提肌尚有一定程度的机能存在时,可行提肌缩短术,否则可行筋膜条额肌悬吊术,矫治睑下垂。切除后的创面可以直接缝合。眼球突出已失明者可摘除之。

色素痣 肤色黑褐。呈疣状波及睑缘的病变可阻挡视线,或引起角膜刺激症状。有时为孤立的病变,有时为包括眶周、面颊、眉、额和头皮等部的巨痣。治疗可行切除皮片移植术。巨痣,为保持较好的外观,可行保留眉部病变的选择性不全切除植皮术。眼睑色素痣有时表现为眼睑分裂痣,局限于上下眼睑,不论形状和面积大小,在闭眼状态下,上下睑色素痣互相接合组成宛若一块完整的病变,张眼时则分为两半,故名。病变除皮肤外多还波及睑缘和部分睑结膜。分裂痣的治疗,或行保留睑缘和结膜病变的不全切除皮片移植术,或行完全彻底的切除后,再设法修复眼睑缺损。色素痣如经病理检查为交界痣或混合痣时,则应完全切除以防发生恶变。眼睑部植皮,宜采用全厚或较厚的中厚皮片。如所需皮片面积较大时,为防止皮片后期收缩引起眼睑外翻,常需行睑缝合术。

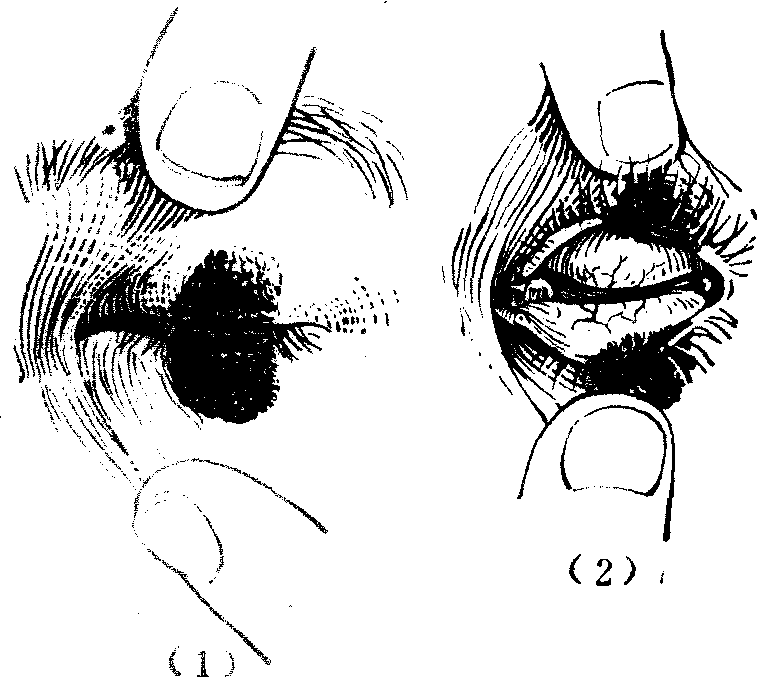

眼睑分裂痣

(1)上下睑的色素痣闭眼时形如一整块病变; (2)痣包括睑缘和结膜。

皮样囊肿 通常位于眉外1/3的稍上方,很少见于下睑。这一部位的皮样囊肿,系由在胚胎期间鼻眼沟融合线上埋入的外胚层细胞演变所致。多在1岁左右时出现,增长缓慢。囊肿表面光滑,质韧有张力,表层皮肤正常,肿物所处部位较深,常与骨膜粘连而无移动性,局部骨面常有深浅程度不同的压迹。囊壁较薄,内层被覆鳞状上皮,有毛囊、皮脂腺、汗腺等组织结构。囊内充满油脂和干酪样物质,常混有毛发。治疗 为手术完整切除,如与骨面紧密粘连时,应包括骨膜。剥离时须仔细操作,过去囊肿曾发生破裂而有分叉者,更应注意检查,彻底剥除。术中严防囊肿破裂,如有残留即易复发。并须注意不可损伤支配额肌的面神经分支。囊肿为时已久,形体较大,切除后局部骨面凹入显著者,应同时行组织移植充填术如真皮、脂肪组织的游离移植。

畸胎瘤 为在胚胎分裂球的发育发展阶段中,一些分离移位的细胞,经一定潜伏时期后继续发育演化形成。罕见于眼睑部位。肿瘤的组成结构复杂,可见有源于三个胚层的组织存在,如发育良好的皮肤、毛发、指甲、牙齿、脑和腺体组织等。畸胎瘤与皮样囊肿不同,可以发生恶变。治疗方法为手术切除后设法修复缺损。波及眼球以致失明者行眼球摘除术。

黄色瘤 最常发生于邻近内眦部位的上下眼睑皮肤,称为睑黄斑瘤。多见于中老年妇女。病变常为多发,两侧对称,色深黄,稍隆出皮面,呈天鹅绒样。增长缓慢,无症状。可能伴有高脂血或高胆固醇血症,应注意检查。黄色瘤的治疗是手术切除。但术后易再发。

皮脂腺囊肿及其他腺体的潴留囊肿 都可行切除缝合术治疗,术时注意切口方向,勿因缝合瘢痕引起睑缘的变形或外翻。

恶性肿瘤 多源于上皮,常见于老年,无性别差异。据统计,皮肤癌约90%发生在头面部,故眼睑也为好发部位之一。多发生在下睑和内眦部,可能与长期承受眼镜的压迫和眼内分泌物的刺激有关。眼睑恶性肿瘤,以基底细胞癌为常见,鳞状细胞癌次之,恶性黑瘤、睑板腺癌等偶见。

对眼睑恶性肿瘤,最重要的是尽早诊断、及时治疗,以期最大限度的保存眼睑组织,避免造成严重缺损畸形和视力丧失。应采用手术治疗,彻底切除肿瘤并同时修复缺损。放射治疗可能引起白内障、慢性结膜炎、泪道阻塞、眼睑瘢痕畸形等不良后果,不宜采用。

基底细胞癌 开始时,表现为实韧的小结节,表面见有毛细血管扩张。随着结节的缓慢增长,中央逐渐破损,成为边缘隆起卷转和高低不齐的溃疡,偶有色素沉着。基底细胞癌多由直接浸润向四周扩散,很少发生转移。可以侵犯睑板和睑结膜,当球结膜和眶隔受累后,可继续向眶内蔓延。原发于内眦部者,常向鼻侧扩展,偶见延及泪管、筛窦。

鳞状细胞癌 表现为突起而硬韧的溃疡病变。较基底细胞癌的发展为快,向四周组织的浸润扩展也较早,并常向局部淋巴结转移。位于上睑和外眦部的肿瘤多转移至耳前淋巴结,下睑和内眦部的肿瘤多转移至颈部淋巴结。

恶性黑瘤 可由色素痣、特别是黑素雀斑转化所致。位于泪阜、半月皱襞、睑缘等易受刺激部位的交界痣,易趋癌变。多发生在50~70岁老人。瘤体形状扁平或呈息肉样,色暗棕,表面光滑或粗糙。发展虽有慢有快,但发生远位转移为其特征。

睑板腺癌 亦称麦氏腺癌。初期癌瘤位于睑板内,呈小结状,表层皮肤完好,但局部结膜粗糙,常见有黄白色斑点,易误诊为睑板腺囊肿。瘤体逐渐长大后,与眼睑皮肤和结膜粘连,破穿后形成菜花状溃疡。可向眶内扩展,并发生局部淋巴结和远位转移。

- 晋谒官府是什么意思

- 晋谒总统的代表团是什么意思

- 晋谒致敬是什么意思

- 晋豆是什么意思

- 晋豐縣☐熊造像記是什么意思

- 晋豫三十二营是什么意思

- 晋贤是什么意思

- 晋赵简子伐卫是什么意思

- 晋起堂是什么意思

- 晋起居注是什么意思

- 晋身之阶是什么意思

- 晋轩是什么意思

- 晋辟雍碑是什么意思

- 晋达礼是什么意思

- 晋邢侯与雍子争田案是什么意思

- 晋部分是什么意思

- 晋鄙是什么意思

- 晋鄙无辜是什么意思

- 晋酥梨是什么意思

- 晋量制是什么意思

- 晋铸刑鼎是什么意思

- 晋锡堂是什么意思

- 晋问是什么意思

- 晋阳是什么意思

- 晋阳、兰谷之战是什么意思

- 晋阳之围是什么意思

- 晋阳之战是什么意思

- 晋阳之甲是什么意思

- 晋阳令是什么意思

- 晋阳伪署见闻要录是什么意思

- 晋阳公主是什么意思

- 晋阳公报是什么意思

- 晋阳刀是什么意思

- 晋阳古城是什么意思

- 晋阳四塞是什么意思

- 晋阳城是什么意思

- 晋阳学刊是什么意思

- 晋阳宫是什么意思

- 晋阳宫署令丞是什么意思

- 晋阳山人是什么意思

- 晋阳山画像石是什么意思

- 晋阳志是什么意思

- 晋阳游记是什么意思

- 晋阳甲是什么意思

- 晋阳秋是什么意思

- 晋阳见闻录是什么意思

- 晋阳豪杰:太原历史名人传是什么意思

- 晋阳饭店是什么意思

- 晋阶是什么意思

- 晋陈是什么意思

- 晋陵是什么意思

- 晋陵九里是什么意思

- 晋陵先贤传是什么意思

- 晋陵县是什么意思

- 晋陵郡是什么意思

- 晋陶徵士年谱是什么意思

- 晋陶母剪发待宾是什么意思

- 晋陶渊明独爱菊,自李唐来,世人甚爱牡丹,予独爱莲之出淤泥而不是什么意思

- 晋陶靖节年谱是什么意思

- 晋隸是什么意思