皮管

将两端与身体蒂连的移植皮肤,即双蒂皮瓣,缝成圆柱状,即称为皮管。皮管外层为皮肤,中心为脂肪组织构成的实体,实际并无管腔。皮管在使用过程中无创面外露,故又有闭合皮瓣之称。单蒂皮瓣缝成管状即时移转用于修复者,与皮管有实质差别,仍应视为皮瓣,而非皮管。皮管是Filatov (1917)、Ganzer (1917)、Gillies (1920)等人不谋而合的各自创造。皮管的创造为有蒂皮肤移植开辟了新的途径。

皮管的优点是:

❶在各期手术过程中完全密闭,不露创面,因此不易发生感染。

❷皮管的使用都系延迟移转,其血管排列、血流轴向经过延迟后的调整,血运较为成熟,用于修复时,如不需较厚的脂肪层,可即时削薄而不致影响血运。

❸皮管与皮瓣相比,其宽度亦即皮管蒂的周径较小,而其长度亦即主干较长,移转时较皮瓣调度灵活,并能承受一定程度的扭曲、折叠,适于为与供皮区远隔的修复部位提供丰富的皮肤和皮下脂肪组织。

❹皮管本身呈圆柱形,适于某些部位如耳轮、鼻小柱、手指、阴茎等的再造。

❺皮管提供的组织多较充裕,一旦发生术后并发症,如部分成活不良,也较易于补偿。

皮管的缺点是:

❶不能即时移转,无法用于创伤的即时修复,所需手术次数多,疗程长;

❷在移转过程中常需行肢体制动。

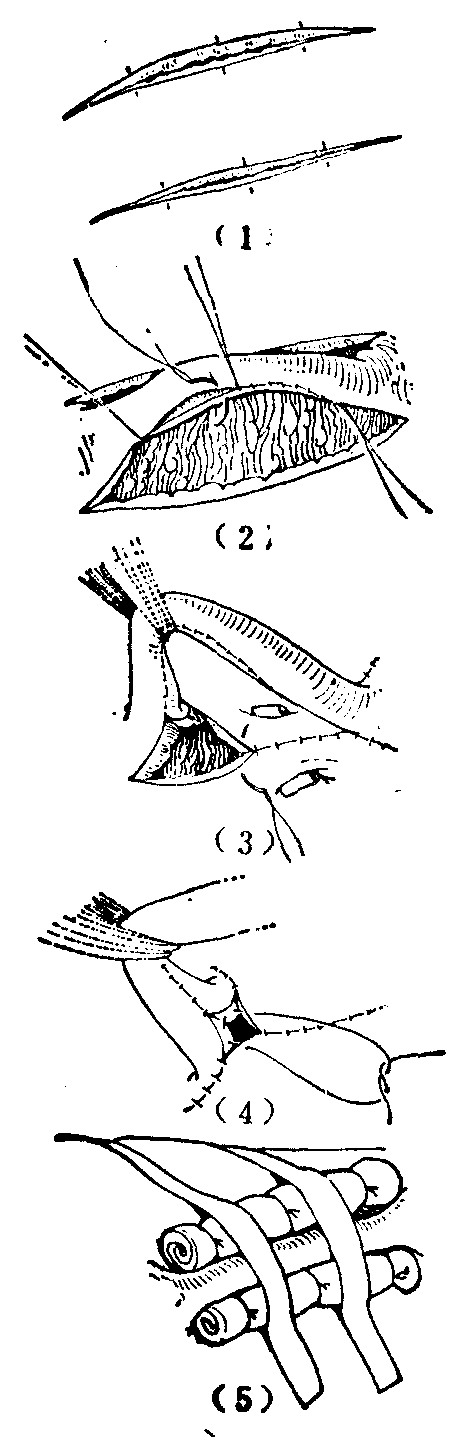

皮管的典型制作方法——皮管形成术,是在选定的供皮部位,按预定的长宽比例,作两条等长的平行切口(图1(1)),深达深筋膜表面,由一侧切口紧贴深筋膜表层(如有特殊需要也可在其深面),向对侧切口剥离,直至以皮下隧道互相通连,形成一双蒂皮瓣。将皮瓣的两创缘,即两切口的内侧缘朝里相向卷合,缝合后即成为皮管(图1(2))。供皮区的两创缘于行广泛的皮下剥离后直接拉拢缝合。如张力较大,可加行减张缝合数针(图1(3))。最后,在皮管两端的腹面与供皮区间各遗留一菱形创面,须用横褥式缝合方法封闭。 缝合毕, 供皮区创口呈“ ”形(图1(4))。供皮区创面过宽无法直接缝合者,则移植皮片修复。术毕,在皮管的两旁,各并置粗于皮管的纱布卷一条,再行包扎,以防直接压迫皮管妨碍血运(图1(5))。

”形(图1(4))。供皮区创面过宽无法直接缝合者,则移植皮片修复。术毕,在皮管的两旁,各并置粗于皮管的纱布卷一条,再行包扎,以防直接压迫皮管妨碍血运(图1(5))。

图1 皮管形成术

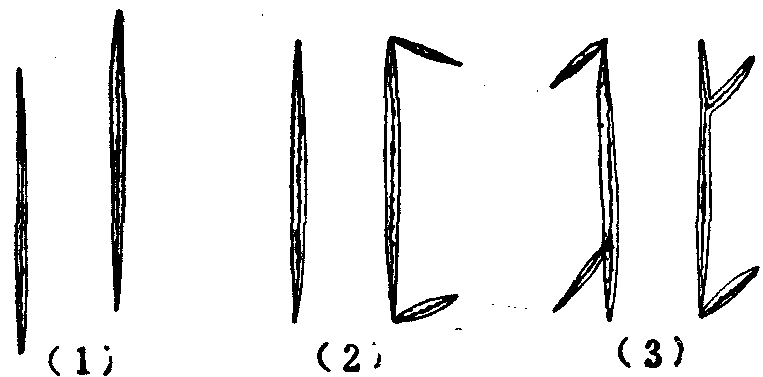

典型方法制成的皮管,缺点有二:一为皮管两端腹面与供皮区间的菱形创面,有时难以缝合严密,致常迟迟不愈;二为皮管与供皮区的缝合创口互相面对重合,彼此间易于发生渗血、渗液的浸渍和缝线粘结,互相干扰,影响顺利愈合。为此另有不少改进设计如Davis、Bunnell、Limberg等法(图2)。但均因顾此失彼,未能推广。在由肌皮动脉供血的皮肤部位形成皮管时,如皮瓣的长宽之比大于2.5~3,即不可一次制成,而需采用留桥的延迟方法分次完成(见“有蒂皮肤移植术”)。

图2 皮管形成的改进设计法

(1)Davis和Kitlowski法;(2)Bunnell法;

(3)Limberg法。

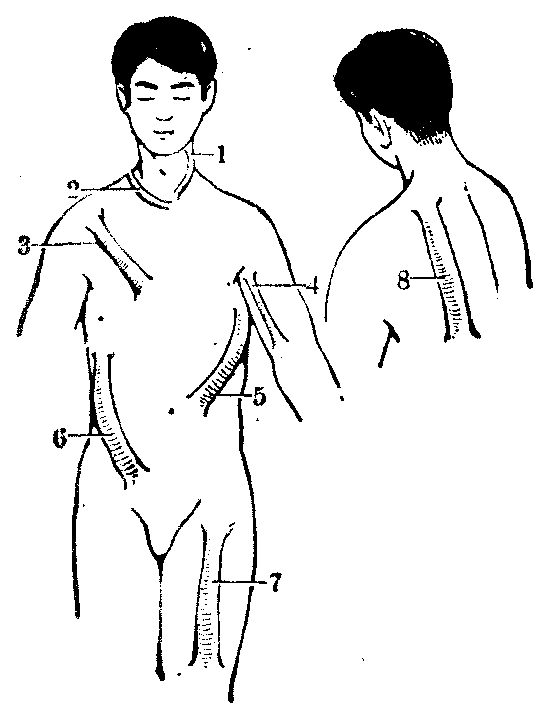

常用的皮管因其供皮区较为固定,故一般均按所在解剖部位命名。皮管的走行方向也较恒定,多沿该部位皮下主要血管的走向形成。临床上较常用的皮管有如下几种(图3):

图3 常用皮管示意

1.颈斜皮管; 2.颈横皮管; 3.胸肩峰

皮管; 4.上臂内侧皮管; 5.腹部皮管;

6.胸腹皮管;7.大腿皮管; 8.背部皮管。

颈斜皮管 是沿胸锁乳突肌走向所形成的细长皮管。多用于耳、鼻等器官不全缺损的修复。可以直接移转到修复部位。但供皮区的缝合瘢痕比较显露,有时可转变为增生性瘢痕,是其缺点。

颈横皮管 是在颈根部沿锁骨走向所形成的细长皮管。亦用于耳、鼻等器官不全缺损的修复。多需间接移转,但供皮区缝合瘢痕隐蔽,且较少发生增生。

胸肩峰皮管 是位于一侧前胸壁,自肩峰延向胸骨侧方的斜向皮管。常用于面颌部的修复,可以直接移转。有时在皮管的胸侧端可再连接一皮瓣,此时,皮管或仅起蒂的作用,以便于该皮瓣的直接移转,或其本身亦兼供作修复组织之用。

上臂内侧皮管 为在上臂内侧形成的纵行皮管。多用于耳、鼻等器官的修复再造。移转时,需行上肢与头部之间的强制体位固定,较为痛苦。

腹部皮管 是由腹壁外上方向内下方走行的斜向皮管,或为腹直肌部位的纵向皮管。多用于手、上肢、外生殖器、会阴等部位的修复,如用于头面部或下肢,则需采取以腕为中间媒介携带的间接移转方式。

胸腹皮管 是上起腋下,经胸腹壁向内下方斜行,止于接近耻骨联合部位的最大型皮管。因其长大,向上可用于头、面、颈,向下可用于下肢等部位的修复。可以直接移转。

背部皮管 是在一侧背部所形成的纵行皮管。亦较长而粗大。可用于头、面、颈等部的修复。采用直接或间接移转的方式。因皮管的供皮区位于睡卧时易于受压的部位,形成后须注意体位,严防压挤。

大腿皮管 为大腿前侧的纵行皮管。可用于阴茎再造,或会阴、小腿、踝、足等部位的修复。直接或间接移转均可。

此外,根据需要尚可在拇指指蹼、前臂、腹股沟、阴囊前正中等部位形成细小皮管,以供特殊修复之需。

- 伊犁临时通商协定是什么意思

- 伊犁义和团活动是什么意思

- 伊犁九城是什么意思

- 伊犁九城是什么意思

- 伊犁事件是什么意思

- 伊犁制革厂是什么意思

- 伊犁同盟会是什么意思

- 伊犁哈萨克自治州是什么意思

- 伊犁哈萨克自治州是什么意思

- 伊犁哈萨克自治州概况是什么意思

- 伊犁地区是什么意思

- 伊犁官钱局是什么意思

- 伊犁宝伊局是什么意思

- 伊犁将军是什么意思

- 伊犁将军是什么意思

- 伊犁将军府是什么意思

- 伊犁将军府旧址是什么意思

- 伊犁将军马广奏议是什么意思

- 伊犁小檗是什么意思

- 伊犁小檗是什么意思

- 伊犁府乡土志是什么意思

- 伊犁总统事略是什么意思

- 伊犁新满营是什么意思

- 伊犁新满营是什么意思

- 伊犁日记是什么意思

- 伊犁日记是什么意思

- 伊犁河是什么意思

- 伊犁河是什么意思

- 伊犁河是什么意思

- 伊犁河是什么意思

- 伊犁河上游昭苏土墩墓地人种是什么意思

- 伊犁河上游昭苏土墩墓地人种是什么意思

- 伊犁河的传说是什么意思

- 伊犁热瓦甫是什么意思

- 伊犁白话报是什么意思

- 伊犁禁烟章程是什么意思

- 伊犁贸易圈是什么意思

- 伊犁贸易圈是什么意思

- 伊犁贸易圈是什么意思

- 伊犁边贸市场是什么意思

- 伊犁青年(哈文版)是什么意思

- 伊犁飞燕草是什么意思

- 伊犁飞燕草是什么意思

- 伊犁黑蜂保护区是什么意思

- 伊玛堪是什么意思

- 伊玛尼是什么意思

- 伊玛尼是什么意思

- 伊玛尼是什么意思

- 伊玛木加帕尔·沙迪克麻扎是什么意思

- 伊玛目·朋佐尔是什么意思

- 伊班钠AP,DC(助鞣剂)是什么意思

- 伊琳是什么意思

- 伊琳是什么意思

- 伊琳是什么意思

- 伊瑙是什么意思

- 伊瑞克先神庙女柱像是什么意思

- 伊瑟尔是什么意思

- 伊瑟尔是什么意思

- 伊瓜苏瀑布是什么意思

- 伊瓦什凯维奇是什么意思