〗。

〗。 〗。

〗。

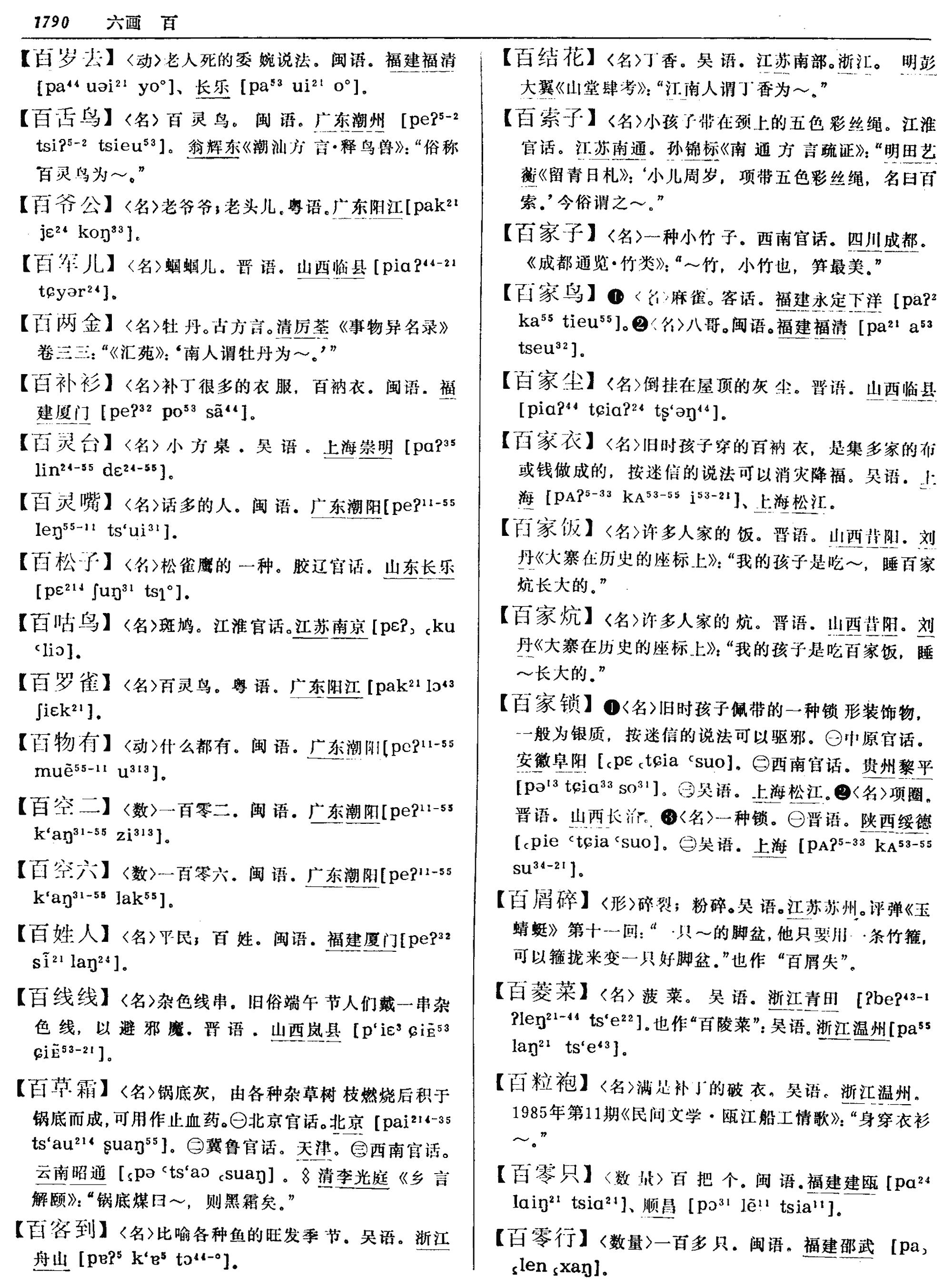

百草霜

药名。出 《本草图经》。又名灶突墨。为杂草经燃烧后附于烟囱内的烟灰。辛,温。入肺、胃、大肠经。止血,止泻。

❶治吐血,衄血,便血,血崩,食积,泻痢。内服: 煎汤,0.9~4.5g,包煎; 或冲服。

❷治咽喉口舌诸疮,研末调敷。本品主含碳粒。

百草霜

宋代宫中端午节食俗之一。农历五月五日,用菖莆、生姜、杏、梅、李、紫苏等切成细丝,入盐晒干,即可食用,或用糖蜜浸渍,放于梅皮之中,酿梅汤喝。故名。

百草霜bǎi cǎo shuāng

《本草纲目》草部第17卷百草霜(78)。药名。

【基原】为杂草经燃烧后附于灶突或烟囱内的烟灰。

【别名】灶突墨(《千金方》),灶突中尘(《外台秘要方》),灶额上墨(《本草图经》),灶烟煤、灶煤(《中国医学大辞典》)。

【性味】辛,温。

❶《本草纲目》:“辛,温,无毒。”

❷《玉楸药解》:“味辛,气平。”

❸《医林纂要》:“辛苦,温。”

【归经】入肝、肺、胃经。

❶《本草求真》:“入肝,兼入肾。”

❷《要药分剂》:“入肝、肺、胃三经。”

【功用主治】止血,消积。治吐血,衄血,便血,血崩,带下,泻痢,食积,咽喉口舌诸疮。

❶《本草图经》:“主消化积滞,今人下食药中多用之。”

❷《本草纲目》:“止上下诸血,妇人崩中带下、胎前产后诸病,伤寒阳毒发狂,黄疸,疟痢,噎膈,咽喉口舌一切诸疮。”

❸《玉楸药解》:“敛营止血,清热消瘀。专止失血,吐衄便血,产漏诸血。”

❹《医林纂要》:“泻心降火,去妄热,止妄血,下气消积行痰。”

❺《现代实用中药》:“涂白癣及头部湿疹。”

【用法用量】内服:入丸、散,三分至一钱半。外用:研末撒或调敷。

【宜忌】《本草汇言》:“阴虚火燥,咳嗽肺损者,勿用。”

百草霜bǎicǎoshuānɡ

中药名。出《本草图经》。别名灶突墨。为杂草经燃烧后附于烟囱内的烟灰。辛, 温。入肺、胃、大肠经。止血。治吐血、衄血、便血、血崩, 煎服: 0. 9 ~4. 5 克, 包煎或冲服。治咽喉口舌诸疮, 研末敷。

百草霜

百草霜,又名灶突墨、锅底灰、灶烟煤。始载于《本草图经》。为杂草经燃烧后附于锅底和烟囱内的烟灰。

本品味辛,性平。归肝、肺、胃、大肠经。功能止血散瘀,消积化滞。主治咯血、吐血、便血、血崩、食积、泻痢以及外伤出血等证。《本草经疏》云:“凡血见灰则止。此药既能止血,复能散瘀滞,故主上下诸血及崩中带下。”用于咯血、吐血、衄血,常配白及、血余炭同用。若由血热,阳络伤而血上溢者,则配藕节、侧柏叶、白茅根以凉血止血。若因肠热而下血不止,崔氏方用黄连、地榆,加入本品研末为散服,有清肠止血之效。妇女崩久不止,可配莲蓬壳、黄绢、血余、棕榈皮俱煅存性研末,如《万病回春》五灰散; 血虚,加阿胶、当归以补血止血;食积、泻痢,配山楂、六神曲、木香等以消积化滞。小儿食积疳膨,可配巴豆霜制丸服。挟热下痢而便脓血者,本品常与黄连同用。本品外用亦能止血,并能消肿、生肌。如治鼻出血,研末吹鼻; 皮肤、齿缝及灸疮出血,研末掺患处; 咽喉肿痛,配硼砂同研吹喉; 舌肿木硬,配食盐同研,水调敷舌上;口舌生疮,配甘草、肉桂为末频搽;诸疮并臁疮,配艌船石灰研末掺。入丸、散服,1~4.5g。

百草霜

蒙古名陶高乃胡沃、郎日格。为烧草木灶之锅底黑。本品味辛,性温;有止血,止泻,愈合伤口之功效。用于

❶鼻衄,阴道出血:与肉桂、熊胆等配伍,制成三味肉桂汤服。

❷鼻疮、喉疮、黑、白亚玛虫病,梅毒: 与制水银、白锡、黑锡、朱砂等配伍,制成五味百草霜丸用; 或与文冠木、黑锡、大黄、朱砂、甘草、诃子等配伍,制成八味百草霜丸用。

❸肠刺痛:与香墨、胡连、木香等配用。

- nanda ⅱ是什么意思

- nanda ⅲ是什么意思

- nanda ⅳ是什么意思

- nanda ⅴ是什么意思

- nanda ⅵ是什么意思

- nanda ⅶ是什么意思

- nanda ⅷ是什么意思

- nandee-bhringee是什么意思

- nander是什么意思

- nandi是什么意思

- nandigrama是什么意思

- nandikesa是什么意思

- nandikunda是什么意思

- nandin是什么意思

- nandini是什么意思

- nandini ⅰ是什么意思

- nandini ⅱ是什么意思

- nandisa是什么意思

- nandisena是什么意思

- nandisutta是什么意思

- nandi thimnana是什么意思

- nanditta是什么意思

- nandi vaccha是什么意思

- nandivardhana是什么意思

- nandivardhana ⅰ是什么意思

- nandivardhana ⅱ是什么意思

- nandivega是什么意思

- nandi ⅰ是什么意思

- nandi ⅱ是什么意思

- nand rishi是什么意思

- naneshwar是什么意思

- na ne zix是什么意思

- nang是什么意思

- nanga是什么意思

- nanga parbat le 南伽山是什么意思

- nanga parbat,mount是什么意思

- nang de是什么意思

- nang ko是什么意思

- nan gu是什么意思

- nanhkau是什么意思

- nanhkop是什么意思

- nanhkri是什么意思

- nanhkri nantsa是什么意思

- nanhpu是什么意思

- nanhpu nannau是什么意思

- nanhte是什么意思

- na-nie是什么意思

- na nirtante是什么意思

- na-niu是什么意思

- nanji是什么意思

- nanjidui是什么意思

- nanjing是什么意思

- nanjunda kavi是什么意思

- nankai university press是什么意思

- nankeen是什么意思

- nankin ou nanjing 南京。是什么意思

- nanla是什么意思

- nanmoi是什么意思

- nanna是什么意思

- nannam是什么意思