白喉杆菌Bacterium diphtheriae

系棒状杆菌属中的一种致病菌。典型白喉杆菌细长、略带弯曲,一端或两端膨大呈棒状,排列可2、3相联呈V、L、Y等字形,长1~2μm。培养时因培养基种类不同,其形态变化很大,具有多形性。革兰染色阳性,有异染颗粒。本菌在一般培养基上都能生长,最适温度为34~37℃,pH7.6~7.8。白喉杆菌可产生外毒素,使人患白喉。

白喉杆菌

白喉的病原体。参见“棒状杆菌”。

白喉杆菌corynebacterium diphtheriae

亦称白喉棒状杆菌。系革兰阳性棒状杆菌属的一种。其形态细长、微弯曲,菌体两端或一端常膨大,呈棒状。排列不规则,呈V、L、Y等形状。经阿伯脱(Albert)染色,则出现异染颗粒,为本菌形态特征之一,可作为白喉杆菌形态学诊断要点。它为需氧菌。适宜生长温度为34~37℃,适宜pH为7.2~7.8。它分解糖类,产酸。经58~60℃10分钟即被灭活。对青霉素及广谱抗生素均敏感。

白喉杆菌

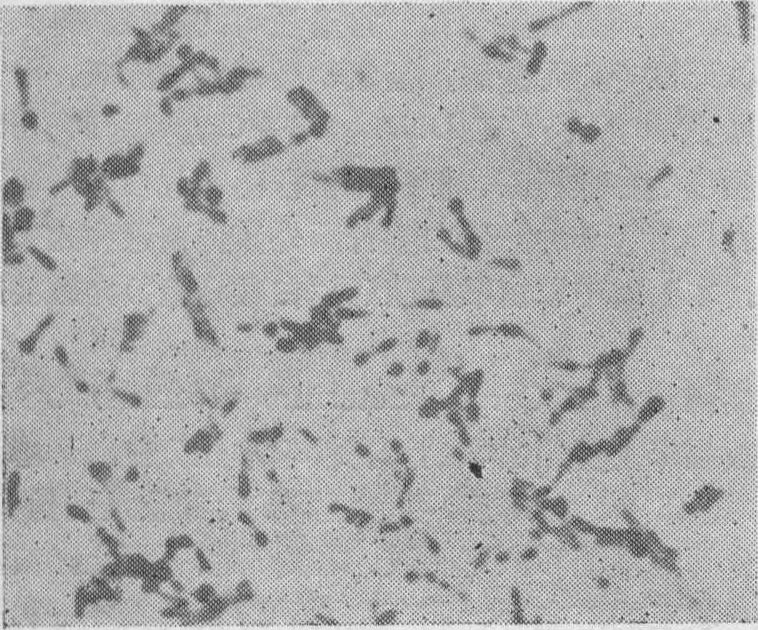

白喉杆菌(Corynebacterium diphtheriae) 属棒状杆菌属。又称克-吕杆菌(Klebs-Loefflers bacillus,KLB),为白喉的病原菌。菌体长1.0~8.0μm,宽0.3~0.8μm。常呈栅栏状,有L、V或Y字形等排列 (图)。染色性不均匀,用美蓝染色时,两端常有异染颗粒,其成分主要是多磷酸盐和核糖核酸。异染颗粒是本菌形态特征之一,可供鉴定时参考。需氧或兼性厌氧。最适温度34~37℃。在凝固血清培养基(亦称Loeffler培养基)上生长迅速,菌形典型,异染颗粒明显。在含0.033%亚碲酸钾(K2TeO3·3H2O)血液琼脂培养基上,本菌能吸收碲盐,还原成金属碲,形成黑色菌落,有助于本菌的选择鉴别分离。根据本菌在亚碲酸钾上菌落特点和生化反应,可将白喉杆菌区分为重型、中间型和轻型(表1)。疾病的严重性与菌型无固定关系,型别鉴定仅有助于掌握白喉流行学的规律。

表1三型白喉杆菌的培养及生化特性

| 型别 | 在亚碲酸钾培养基 上菌落特点 | 分解 淀粉能力 | 血平板上 菌落溶血能力 |

| 重型 | 灰色,带有放射状 的不整齐边缘 | + | - |

| 中间型 | 菌落中心呈黑色, 边缘灰白而整齐 | - | - |

| 轻型 | 黑色,光滑,边缘 整齐 | - | + |

白喉杆菌 ×1300

对湿热抵抗力差,60℃10~15分钟即死亡。对一般消毒剂均敏感,1%石炭酸作用1分钟即被杀死。对干燥、寒冷、日光的抵抗力,较其他无芽胞菌为强,对青霉素及广谱抗生素均敏感。DNA的G+C含量为51.8~60%。用细菌悬液作凝集试验,呈现许多不同的血清型。重型、中间型和轻型菌又各可分为一些血清型,三型菌之间的血清型无交叉反应。与菌株型特异性有关的抗原是不耐热的蛋白质,即K抗原,位于细胞壁表层,可引起抗菌免疫和过敏性反应。K抗原和糖脂索状因子是白喉杆菌侵袭力的重要因素。菌体(O)抗原耐热,成分为含阿拉伯半乳聚糖的多糖,为棒状杆菌所共有,也是棒状杆菌、分枝杆菌和奴卡菌发生交叉反应的物质基础。棒状杆菌及其亚细胞成分是良好的抗原,当与免疫原一起注入体内,能起佐剂作用。

白喉杆菌致病的主要物质是外毒素,为蛋白质,具有高度免疫原性,毒性强。所有的白喉杆菌并非都能产生外毒素,只有携带产毒基因的β-棒状噬菌体的溶原性菌株才能产生外毒素。当失去这种噬菌体时,细菌又可变为无毒。白喉毒素是单条多肽链,在菌体内合成后释放到细胞外,分子量约62,000。具有A、B两组分,分子量各为24,000和38,000。毒素对动物组织的作用需两组分共同参加。毒素分子的酶活性位于A组分,它单独不能进入宿主细胞内; B组分携带A组分附着于细胞膜上的受体,可运送A组分进入细胞内。动物对白喉毒素的易感性差异很大。人、家兔、豚鼠及禽类易感性高。极小量毒素,如0.00016 mg/kg体重,即能使豚鼠死亡。大鼠和小鼠对白喉外毒素不易感,因其细胞上无毒素B组分的受体。

白喉杆菌存在于患者或带菌者的鼻咽或鼻分泌物内,经飞沫,也可由污染的物品或食物传播。侵入易感者上呼吸道后,通常在咽部粘膜生长繁殖,分泌外毒素,引起局部炎症。细菌和毒素可使局部粘膜上皮细胞坏死,血管扩张充血,白细胞和纤维渗出,形成灰白色膜状物,称为假膜(若用力撕去,可引起出血)。若咽部白喉病变逐渐蔓延至喉部或气管内,形成的假膜易脱落堵塞呼吸道,严重者窒息而死。细菌一般不侵入血流,但大量外毒素自局部进入血流,则形成毒血症。白喉毒素对组织有选择性亲和力,能迅速与某些靶组织结合,常侵入心肌及外周神经,以支配腭肌、咽肌的神经受害较多见。故临床上常有心肌炎和软腭麻痹等症状。据近年来实验观察,认为白喉毒素对易感细胞的蛋白质合成有抑制作用,因此引起易感机体细胞变性坏死。人体细胞核糖体在合成蛋白质过程中,需转位酶Ⅱ的催化,使生成的多肽链继续延长,以完成蛋白质的正常合成过程。白喉外毒素的作用,是在烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(辅酶Ⅰ )的参与下,特异地使细胞中游离的转位酶Ⅱ (EF-2) 发生二磷酸腺嘌呤糖基化而失活,从而造成细胞蛋白质合成障碍,损害细胞功能。

白喉病愈后,除少数人外,一般可获得较牢固的免疫力。主要是机体产生能中和外毒素B组分的抗毒素 (主要是IgG)。

在流行地区,6个月以内婴儿对本菌易感性低,因从胎盘或初乳接受了母体的抗毒素(IgG抗体)而获得被动免疫。出生6个月后,被动输入的抗体逐渐消失,易感性逐渐升高。成年人绝大多数通过隐性感染获得免疫力。由于目前普遍推行白喉类毒素预防接种,儿童白喉发病率显著下降,但亦同时减少了该菌在人群间传播,使隐性感染的机会减少,致近年来某些地区成年人中发生白喉者较以往多见。为调查人群对白喉有无免疫力,可采用白喉毒素皮内试验(锡克试验)进行测定。方法是以0.1ml含1/50豚鼠最小致死量 (指以白喉毒素注射于体重250g的豚鼠体内,能使该动物在注射后4日死亡的最小毒素量)的白喉毒素试验液注射于前臂内侧皮内。受试者血液中如无适量抗毒素,则注入毒素后24~48小时,局部皮肤开始出现红肿,直径达1~2cm,是为阳性反应。受试者血液中若含有足量的抗毒素,能中和注入的毒素,则局部不出现红肿,是为阴性反应。同时应注入对照液(加热破坏的毒素液)于另一前臂作为对照(表2)。本试验除用于测定机体对白喉的易感性外,尚可用于测定白喉预防接种的效果。

表2 锡克反应的结果及意义

| 试验侧 | 对照侧 | 结果 | 判断 | |

| 免疫力 | 变态反应 | |||

| - | - | 阴性反应 | + | - |

| +(迟发迟退) | - | 阳性反应 | - | - |

| +(早发早退) | +(早发早退) | 假阳性反应 | + | + |

| +(早发迟退) | +(早发早退) | 混合反应 | - | + |

微生物学检查,可用消毒棉拭从疑似白喉病人的咽部假膜边缘外取材,进行涂片镜检和细菌分离培养。镜检时若找到典型白喉杆菌,结合临床症状,可初步诊断白喉。常用吕氏血清斜面培养基37℃孵育16~24小时。白喉杆菌生长繁殖较其他杂菌快,涂片镜检形态典型。亦可接种亚碲酸钾血液琼脂平板,作为进一步分离病原菌之用。当临床症状不典型或需确定带菌者的菌株是否有毒力时,可作毒力试验:

❶琼脂平板毒力试验:又称Elek平板毒力试验。将浸有白喉抗毒素的消毒滤纸条置于倾注培养基平皿上,与滤纸条垂直方向划线接种待检的白喉杆菌,同时接种一株标准产毒白喉杆菌作为阳性对照。37℃孵育24~48小时后,若待检菌株能产生外毒素,则在滤纸条和划线生长的菌苔交界处出现白色沉淀线。

❷动物试验: 常用豚鼠。取动物二只,其一先注射抗毒素为对照,然后取白喉菌液0.1ml,各注射于两动物皮内。24~72小时后,如未注射过抗毒素动物在注射部位发生红肿、坏死,而对照动物无上述变化,则说明试验菌株有毒力。

我国应用白喉类毒素、百日咳菌苗和破伤风类毒素混合制剂,或钾明矾沉淀的白喉类毒素进行人工自动免疫,效果良好。密切接触过白喉病人的易感儿童,可肌肉注射白喉抗毒素作人工被动免疫。对白喉患者的治疗,应尽早注射足量的白喉抗毒素。因一旦外毒素的A组分进入组织细胞,则不易被抗毒素所中和。使用抗毒素前必须进行皮肤过敏试验,过敏者应采取脱敏法注射,以防过敏反应发生。同时要应用抗生素杀菌。

- 杨志一是什么意思

- 杨志仁是什么意思

- 杨志伟是什么意思

- 杨志传是什么意思

- 杨志信是什么意思

- 杨志千是什么意思

- 杨志卖刀是什么意思

- 杨志卖刀——无人识货是什么意思

- 杨志卖刀(第十二回节选)是什么意思

- 杨志发是什么意思

- 杨志坚是什么意思

- 杨志坤是什么意思

- 杨志年是什么意思

- 杨志忠是什么意思

- 杨志才是什么意思

- 杨志春是什么意思

- 杨志淳是什么意思

- 杨志玖是什么意思

- 杨志良是什么意思

- 杨志芳是什么意思

- 杨志英是什么意思

- 杨志诚是什么意思

- 杨志超是什么意思

- 杨志过梁山——半道上杀出个豹子头是什么意思

- 杨志雄是什么意思

- 杨忠是什么意思

- 杨忠介集是什么意思

- 杨忠华是什么意思

- 杨忠岐是什么意思

- 杨忠愍集是什么意思

- 杨忠明是什么意思

- 杨忠武公年谱是什么意思

- 杨忠泽是什么意思

- 杨忠烈传是什么意思

- 杨忠烈士墓是什么意思

- 杨忠节公遗集是什么意思

- 杨忠诈稽胡是什么意思

- 杨忠辅是什么意思

- 杨念一是什么意思

- 杨念伯是什么意思

- 杨念祖是什么意思

- 杨怀是什么意思

- 杨怀中是什么意思

- 杨怀凤是什么意思

- 杨怀庆是什么意思

- 杨怀庆(1)是什么意思

- 杨怀庆(2)是什么意思

- 杨怀成是什么意思

- 杨怀文是什么意思

- 杨怀珠是什么意思

- 杨怀远是什么意思

- 杨思是什么意思

- 杨思一是什么意思

- 杨思勖是什么意思

- 杨思勖墓俑是什么意思

- 杨思勖墓兵丁俑是什么意思

- 杨思勖墓男胡俑是什么意思

- 杨思勖墓石椁是什么意思

- 杨思勗是什么意思

- 杨思寿是什么意思