生殖细胞generative cell

又称性细胞。生物繁殖下一代的细胞。

❶动物体是指精子和卵子,以及卵和精子发生过程中发育不同时期的各种细胞(如原始生殖细胞、卵原细胞和精原细胞、卵母细胞和精母细胞、精子细胞等)。许多动物在胚胎早期就分化出了原始生殖细胞,它与躯体细胞有明显的差别。因此,动物机体细胞可以分为体细胞系和生殖细胞系。

❷被子植物二胞花粉粒中,以后将分裂产生精细胞的一个较小细胞。最初紧贴花粉壁,呈凸透镜状,为胼胝质壁与营养细胞隔开。细胞核常裂成瓣状,染色质凝集,染色较深,核膜孔较营养细胞少。细胞质较少,所含细胞器也较营养细胞少,几乎没有贮藏物质。随着细胞的发育,生殖细胞逐渐脱离花粉壁,游离于营养细胞质之中,成为椭圆形或纺锤形的裸细胞。

生殖细胞

机体繁殖下一代的细胞。包括精子和卵子。

生殖细胞

又称“性细胞”。生物繁殖下一代的细胞。一般指卵和精子,以及所有产生卵和精子的细胞。卵和精子的染色体是单倍数的。

生殖细胞

生殖细胞是具有生殖能力,连续亲、子代以绵延后代的配子或孢子,是质量上有别于体细胞而仅含单套遗传物质的单倍体细胞。在无性生殖中,个体藉产生无性的孢子繁殖后代;在有性生殖中,个体产生雌、雄两性生殖细胞,通过二者的结合开始子代的发育。雌、雄生殖细胞(精子和卵子)分别发生于睾丸和卵巢中。睾丸中精子发生的过程称为精子发生; 卵巢中卵子的发生过程称为卵子发生,二者总称为配子发生。其成熟分化过程有赖于性激素的作用和附属生殖腺提供的生理条件。人类原始生殖细胞来源于卵黄囊壁内胚层,沿系膜和血流移入生殖嵴,参与生殖腺的形成。随着睾丸与卵巢的发生,原始生殖细胞大量繁殖,演变为精原细胞或卵原细胞。胚胎期及生后一定时期均停留于这一阶段,一直到青春期,才在激素作用下通过一系列包括减数分裂的生长成熟程序,演变为有生殖力的生殖细胞。胚胎发育开始于成熟精子与卵子结合的受精过程。受精时,精子与卵子的单倍体遗传物质合并,使受精卵恢复为双倍体的染色体数量,藉以维持物种遗传与发育的恒定。

生殖细胞的发生程序 在青春期,睾丸和卵巢的生殖上皮在脑垂体前叶激素的作用下开始生殖活动,上皮中的精原细胞或卵原细胞分别进行细胞的增殖、生长、和成熟的过程。卵巢中生殖细胞的生成与成熟受性激素所控制而呈现规律的周期性活动,人类每月只有一个卵泡成熟;睾丸中生殖细胞的增殖、生长与成熟同样受性激素的影响。哺乳类动物生殖活动也有周期性或季节性,但人类不明显。精子发生除有增殖期、生长期和成熟期外,还要经过复杂的变态期才演变为成熟的精子。

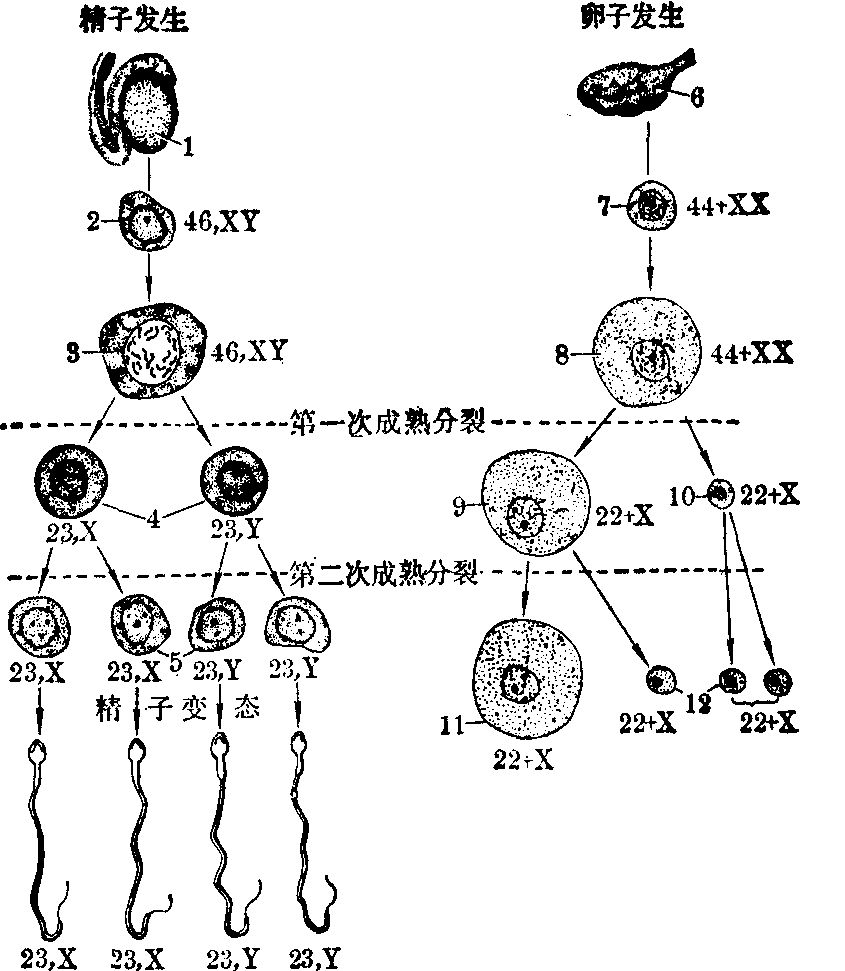

雌、雄生殖细胞发生过程中的最大特点是同时具有普通有丝分裂和减数分裂的能力,但各级生殖细胞增殖的分裂方式不同,分裂结果互有差异。在增殖期,卵原或精原细胞重复分裂的结果只是增加同类型细胞的数量,由于增殖方式和体细胞一样为普通有丝分裂,分裂后细胞核内的染色体数量不变,仍为二倍体(2n),即含有双套染色体。其中一套来自受精时的精子(父源),另一套来自卵子(母源)。人类二倍体的染色体数为46,其中44条为常染色体,2条为性染色体。女性的2条性染色体均为X型,男性则为X和Y型各一。分裂结果,精原细胞的二倍体组成为44+XY; 卵原细胞为44+XX。在性激素作用下,精原或卵原细胞经过滋长增大成为体积倍增的初级精母或初级卵母细胞,随即进入成熟分裂阶段。第一次成熟分裂为减数分裂,分裂后产生质量和本身大不相同的次级精母或次级卵母细胞,细胞核的染色体数量较原来减少一半,即由二倍体的2n=46变为单倍体的n=23,细胞体积也变小。在女性,由于细胞质分裂不平均,产生一个体积特大的次级卵母细胞和一个体积极小的第一极体(图1)。在男性,次级精母细胞接着便进行第二次成熟分裂,这次分裂为普通有丝分裂方式,分裂后产生4个大小相等的精细胞。女性第二次成熟分裂虽然也是接着进行的,但其分裂的完成则有待于卵子受精以后。分裂结果和第一次一样,产生了一个体积特大的卵细胞和一个极小的第二极体。

图1 配子发生图解

1.睾丸 2.精原细胞 3.初级精母细胞 4.次级精母细胞 5.精子细胞 6.卵巢 7.卵原细胞 8.初级卵母细胞 9.次级卵母细胞 10.第一极体 11.成熟卵子 12.第一极体与第二极体

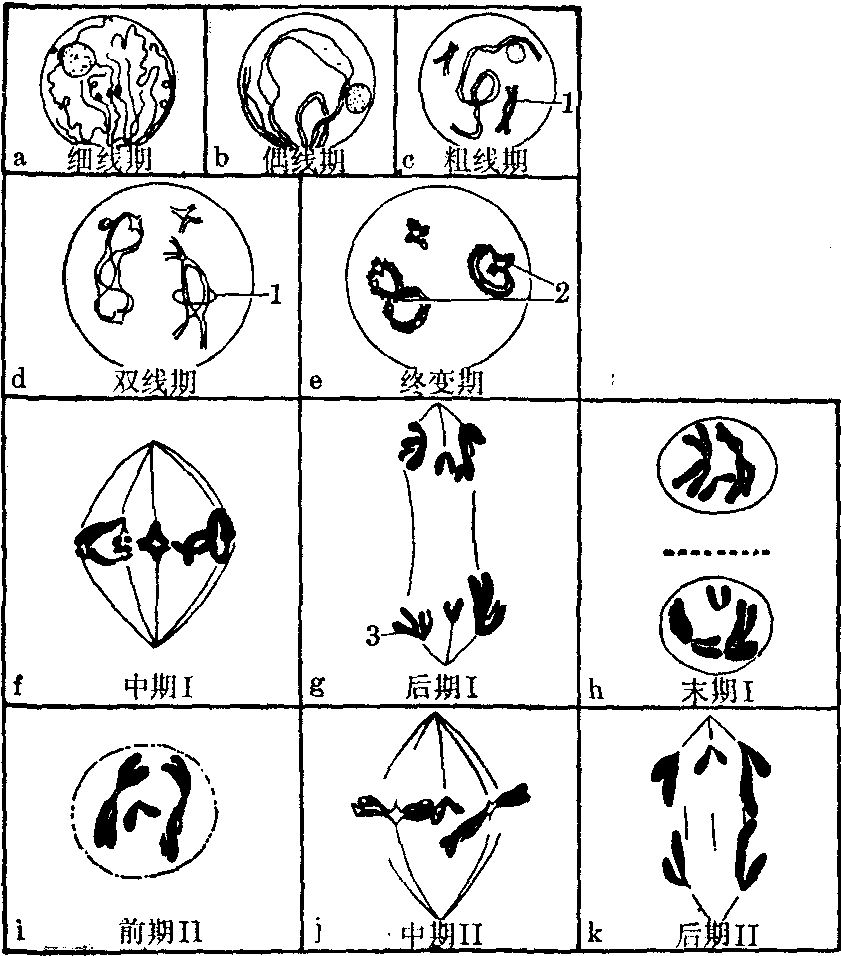

生殖细胞减数分裂时染色体及DNA的变化 任何物种的染色体数量都是恒定的,不同物种有不同的二倍体染色体数。二倍体数的维持有赖于染色体本身的自我复制。体细胞进行普通有丝分裂之前,每一染色体的DNA复制一次,使其数量增加一倍,然后再平分至二个子细胞中,故分裂后仍为二倍体,以保持恒定。生殖细胞单倍体数的维持则靠成熟分裂时的减数分裂,使染色体数减半。减数分裂的特点之一是染色体中的DNA只复制一次(只有一个细胞周期),而随之而来的细胞分裂却连续两次;特点之二是同源染色体的联会,在联会过程中,父源与母源染色体联会成对,并在其染色单体之间形成交叉结,进行片段或局部物质交换。后期时,联会的父源染色体与母源染色体互相分离,随机分配至子细胞,结果导致基因重组和产生遗传变异。减数(成熟)分裂基本上也是有丝分裂,第一次成熟分裂也分为前期、中期、后期和末期四个阶段(图2),但其前期较为复杂,又分为五个亚期:

❶细线期:每个染色体均表现为细长线状(图2,a),染色粒呈串珠状沿长线排列,又称染色线,为二倍体数量(2n=46);

❷偶线期:来自父源及母源的长短相等、染色粒相对应的同源染色体彼此靠拢配对(图2,b),称为联会。在联会的染色线之间形成联会复合体,组成23对染色体。染色体数量为二倍体(2n=46);

❸粗线期:每一染色体由于DNA复制一倍,所形成的染色体收缩变粗,外观为纵行排列的粗短双线结构,又称双价染色体。二同源染色体组成的联会对共有四个染色单体,称为四联体(图2,c)。此时的染色体数量为二倍体(2n=46),而DNA含量则为四倍体。在相邻同源染色体的染色单体之间还形成交叉结,其间发生局部的片段互换;

❹双线期: 同源染色体开始分开,交叉结处的连结关系和每一同源染色体的二个染色单体所呈现的双线状均较明显。交叉和片段交换只在父源和母源的染色单体中进行(图2,d);

❺终变期:分离中的同源染色体高度浓缩,达到最短粗和交叉结最为清晰阶段。此时核膜开始消失(图2,e)。

图2 减数分裂图解

1四联体 2交叉结 3二联体

进入中期时,出现由中心粒形成的纺缍体,双价染色体汇合在纺锤体的赤道板上,排列成行。纺锤丝与各同源染色体的着丝粒相连,父源和母源染色体的着丝粒各趋向一极,但每一染色体的着色粒本身并不分裂(图2,f)。

后期时,同源染色体各自开始向相对的两极移动,分成二组(图2,g),每组23条,每条含成双的姊妹染色单体,称为二联体。末期时,二组染色体分别分到二个子细胞中。这时核膜、核仁重新出现(图2,h)。继之出现胞质分裂(也可滞留至第二次成熟分裂时进行),形成二个各得到单倍体染色体数量(n=23),而含二联体(DNA为二倍体)的次级精母或次级卵母细胞。初级精母细胞分裂成的二个次级精母细胞在性染色体上有差异,其中一个得到22+X,另一个得到22+Y,以后形成二种类型的精子,在受精时对性别决定起决定性作用;次级卵母细胞则均为22+X,故卵子只有一种类型。

减数分裂中的第二次成熟分裂通常紧接第一次分裂之后(图2,i,j,k)。次级精母或次级卵母细胞往往立即过渡至第二次分裂的中期。其特点是并无DNA复制过程,每一染色体的着丝粒分裂为二,循普通有丝分裂方式,将姊妹染色单体平分至二个子细胞中,使精子细胞(或卵子细胞)各得到仅含单体(DNA为单倍体)的染色体23条,生成了在染色体数量和DMA含量上均为单倍体的精子或卵子。

生殖细胞发生过程中的上述变化具有多重意义:

❶通过减数分裂产生单倍体的配子,使生殖细胞的染色体数量减为体细胞的半数。这是维持物种遗传的必要条件,只有这样才能在每次受精时使染色体的数量藉精、卵的结合而由单倍体回复至二倍体;

❷性染色体X、Y在减数分裂时分别分至不同的子细胞中,形成了二种类型的精子,为以后受精时决定性别奠定了物质基础;

❸减数分裂时同源染色体之间发生局部物质交换和在分离时彼此随机自由组合,导致基因重组,产生了与亲代不同的遗传变异;

❹通过二次连续的成熟分裂,精、卵在形态和生理功能上成为二种显然不同的生殖细胞。大体积的卵子含有的营养物有利于受精后的发育; 而精子则具有轻装活动的能力,有利于完成受精过程。

精子发生的生理和形态变化 精子发生是睾丸中精原细胞经过一系列分裂和分化阶段演变为成熟精子的过程,又称生精过程。这一过程是在性激素的调节下进行的,有明显的年龄变化。人类胚胎期和幼儿期的睾丸和间质组织不发达,尚未分化出有功能的Leydig细胞;曲细精管为实心的细胞索,只有精原细胞和支持细胞,无管腔,未开始生精活动。到13~15岁左右,垂体分泌促性腺激素,促进曲细精管增生,细管的直径开始增大,出现管腔。青春期之后,曲细精管的间质细胞在垂体前叶促间质细胞激素(ICSH)的作用下进行增生并分泌雄性激素,精子发生活动开始活跃,生精上皮层数增多,出现各级生精细胞和精子。此后30~40年内,生精活动极为旺盛。55~60岁以后,生精活动有所减弱,但健康男性一直至80高龄仍可能有较弱的生精活动和生育力。

精子发生于生精上皮,不同发育期的生精细胞有顺序地排列成4~8层的复层上皮。其中Ad型精原细胞紧贴基膜,属原始型生精细胞。它们经过多次有丝分裂后,一部分演变为Ap型精原细胞,另一部分为更新的储备干细胞。Ap型经过4~5次有丝分裂后成为B型精原细胞,移离基膜区,体积增大成为初级精母细胞。精原细胞这种增殖活动一方面产生一代同步发育的同族细胞群,同时也刺激储备的干细胞进行一次更新。这些细胞的染色体数量为44+XY的二倍体,从初级精母细胞开始进入漫长的成熟(减数)分裂阶段,第一次减数分裂产生二个体积和染色体均减半(22+X或22+Y)的单倍体次级精母细胞。二个次级精母细胞不经DNA复制,很快进行第二次成熟分裂,产生四个大小相同含染色体和DNA数量均为单倍体的精子细胞。以后便进入精子细胞成熟变态的成形阶段。

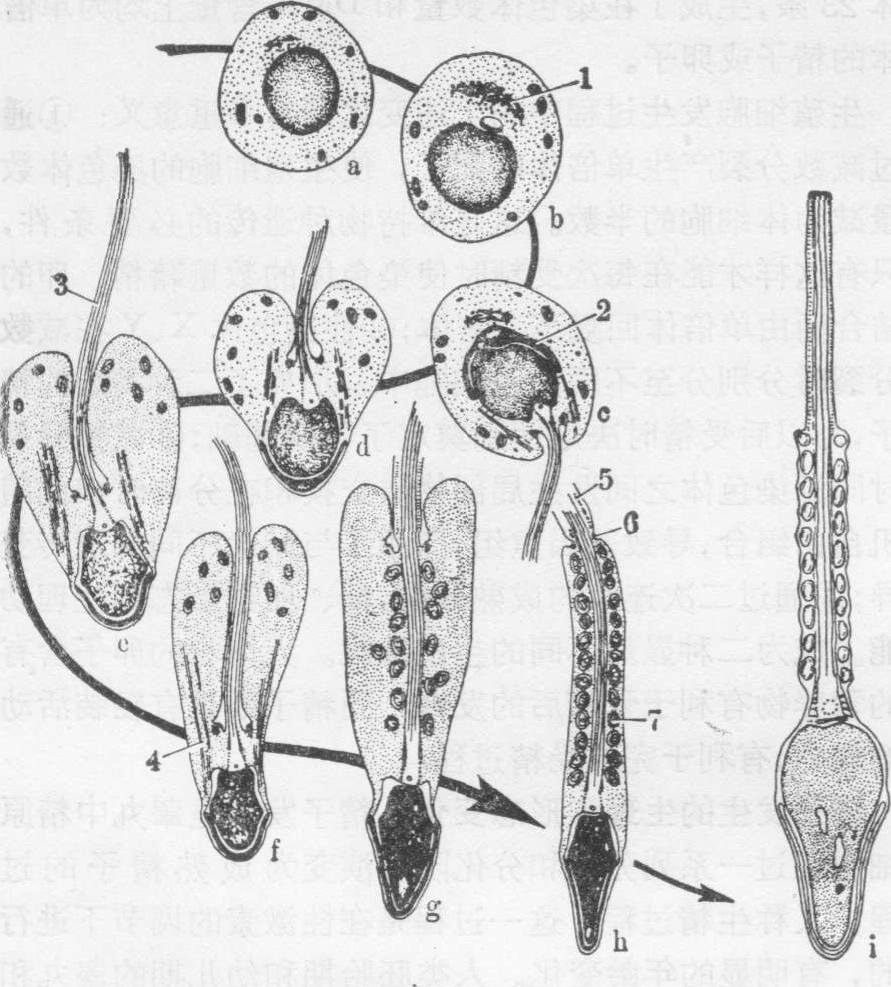

精子细胞变态是精子细胞由圆形经过变形而高度分化为蝌蚪状精子的过程(图3)。其主要特征是细胞核浓缩伸长形成精子的头部,高尔基复合体变形为顶体及顶体帽,中心粒分裂为二,伸生出轴丝,形成精子的鞭毛。前中心粒向前移至头后方的颈区,与该处原基体的致密纤维形成为精子颈段;后中心粒则后移成为终环(尾环)。颈段原基体与终环之间的轴丝周围有排列成螺旋状的线粒体鞘,该段即成为精子的中段。从终环向后延伸的轴丝,外披纤维鞘,则成为精子尾的主段。大部分细胞质随精子头、尾各部的分化而被抛弃,只留细胞膜披复于表面。同代精子往往巢居于支持细胞的凹陷中同步变态,由后者提供营养和排出代谢产物,最后同步脱离支持细胞进入管腔,这一过程称为精子排放。不同代细胞群在生精上皮中按一定顺序排列成一定的细胞组合,同一细胞组合类型有规律地周而复始地出现,形成生精上皮周期。人类一个周期经历六个期相(或六个细胞组合类型),时长为16天。从精原细胞发育至精子形成排放一般要经历4~

个周期,约需64~72天。刚变态成形的精子尚无运动能力,沿睾丸网及输出小管至附睾后,在附睾液养育下完成生理成熟才能进行运动。但对卵子的受精能力,则仍有待于接触女性生殖管道中液体和获能之后。

个周期,约需64~72天。刚变态成形的精子尚无运动能力,沿睾丸网及输出小管至附睾后,在附睾液养育下完成生理成熟才能进行运动。但对卵子的受精能力,则仍有待于接触女性生殖管道中液体和获能之后。

图3 人精子细胞变态图解

1.高尔基体 2.顶体 3.鞭毛 4.颈套 5.纤维鞘 6.尾环 7.线粒体鞘

成熟的精子形如蝌蚪,由头、颈、中段、主段和末段等部构成(图3,i)。头部为扁卵圆形,侧面观为梨形,内含精核、核头端为顶体,呈帽状包盖于核的前2/3; 颈段较细,含有漏斗状的基质和前中心粒。轴丝开始从此处向后延伸至尾,是精子鞭毛运动的细胞器,由中央一对和外周九组双微管所组成。微管支臂含动力蛋白纤维,与精子运动能源产生有关。轴丝外周包围9条与颈节柱相连的致密纤维,一直延伸至主段末端。精子中段末端以终环为界,其轴丝和致密纤维外方包有由线粒体呈螺旋状排列所形成的线粒体鞘,是精子运动的供能库。主段为精子最长部分,外围以纤维鞘,由背、腹纵柱和连于其间的肋柱构成。腹侧纵柱在第3及第8微管间有纵嵴与中央双微管相连,将尾区轴丝分为背、腹二小室,为尾部摆动的结构。精尾末段只有轴丝和外包的细胞膜。

精液中可见形态异常或不典型的精子,其中包括头部过大或过小、尖头、梨形头,不规则形头、双头、双尾或局部缺陷的精子(均属畸形精子)。正常育龄男子畸形精子数量不超过20%。

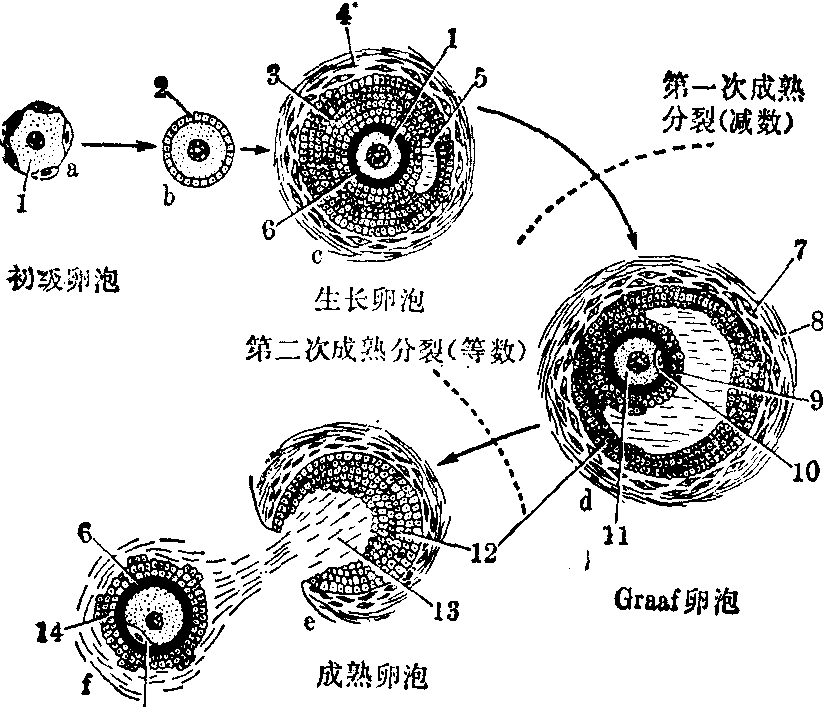

卵子发生的生理和形态变化 卵子发生是卵巢中卵原细胞经过增殖、生长和成熟阶段形成卵子的过程。在发生过程中卵原细胞周围的卵泡细胞相应地增生,包围于其外形成卵泡。整个过程受性激素调节,有明显的周期性。人类胚胎的原始生殖细胞来源于卵黄囊内胚层,它们在胚6~7周时迁入生殖嵴,9~10周时定位于卵巢皮质部。3~4月时卵巢生殖上皮细胞增生,于皮质部形成许多生殖素。以后细胞索断离形成细胞群落,其中体积大而色淡的细胞称卵原细胞,包在周围的扁平细胞将分化成为卵泡细胞。7月时,所有的卵原细胞增大成为初级卵母细胞,扁平的卵泡细胞包围于其外周组成一个球形的卵泡,称为初级卵泡(图4,a、b)。在胎儿期及婴孩期,这种卵泡占满卵巢的皮质部,但大多不能达到成熟阶段即行退化。存活的初级卵母细胞在进入第一次成熟分裂前期的双线期后亦中止活动,长期停留(可长达40~45年)于静止的核网期,直至青春期才恢复其减数分裂过程。在此漫长期间,往往容易导致出现染色体不分离等的分裂异常,同时也是高年孕妇易发生畸形胎儿的原因之一。青春期之前,减数分裂长期停留的原因显然与该时的激素条件不足有关。实验证明LH和卵泡液中的类固醇激素是卵母细胞完成减数分裂的重要条件。

出生时估计卵巢中有初级卵母细胞70万~200万,但在孩童时期大部退化,到青春期开始时,约只有3~4万。

青春期初级卵母细胞在垂体促性腺激素的作用下,体积增大数倍,细胞核大而清明,胞质中含有高尔基复合体、线粒体、脂滴,环层板和核旁复合体(Balbiani卵黄小体)。当细胞体增大到50~80μm时,在初级卵母细胞和卵泡细胞之间的卵周隙中,产生了一层透明而有折光性的卵膜,称为透明带(图4,c),是由卵细胞及卵泡细胞分泌的凝胶状糖蛋白所组成。此时卵泡细胞增生为二层以上的立方形或柱状细胞,细胞内含颗粒,又称颗粒层。这时整个卵泡处于增大时期,称为生长卵泡(图4,c)。当卵泡直径达0.2mm时,卵泡细胞已增生至6~12层,颗粒层中出现一些充满透明液体的间隙,以后汇合成为新月形的腔,称为卵泡腔。腔内充满卵泡液,是颗粒细胞层的分泌物。卵泡继续增大至0.4mm时,初级卵母细胞已被推至卵泡腔的一侧,与其周围的颗粒细胞一起突向卵泡腔中,形成卵丘(图4,d)。同时卵泡外围的结缔组织转化为卵泡膜,分内、外二层,外层由致密的梭形成纤维细胞及纤维构成;内层为上皮样多边形或梭形细胞组成,结构疏松,富含血管,能分泌雌激素,故与卵巢内分泌有关。此时卵泡已到达成熟阶段,直径可达10mm,称为成熟卵泡或Graaf卵泡(图4,e、f)。与此同时,初级卵母细胞也已到达成熟期,细胞核从核网期恢复活动,完成第一次减数分裂,产生二个大、小不等的细胞,大的为次级卵母细胞,小的为第一极体。染色体数量均减为单倍体(n=22+X)。次级卵母细胞在成熟卵泡快要排卵之前(排卵前24~36小时),即开始第二次成熟分裂,染色体排列在赤道板上,排卵时仍停留在分裂中期,待受精后分裂才告完成。第一和第二极体以后消失。

图4 人卵子及卵泡的发生

1.初级卵母细胞(46,XX) 2.卵泡上皮 3.卵泡细胞 4.卵泡膜 5.卵泡腔 6.透明带 7.内膜层 8.外膜层 9.未来的放射冠 10.第一极体(23,X)11.次级卵细胞(23,X) 12.颗粒层 13.卵泡液 14.放射冠 15.第 二极体(23,X)

成熟人卵的直径约135μm,外披质膜和透明带。电镜下可见透明带中有由卵细胞表面和由颗粒细胞伸出的微绒毛或原生质突交错其间,认为与物质交换有关。卵丘区柱状的卵泡细胞层在卵细胞周围排列成放射状,称为放射冠,与男性生精上皮中的支持细胞相当。人卵细胞质中仅含极少量卵黄物质,在早期集中于胞核周围,成熟期则均匀分布于胞质中,故属等黄卵类型。卵核又称生发泡,位置偏心,有较厚的核膜,核仁(生发点)大而明显,染色较深(图4,f)。

妇女一般每月只有一个卵泡能完成其成熟过程而排出卵巢,在妇女一生约30年的生殖活动中,在为数约3~4万的卵母细胞中只有300~400个左右能达到成熟和排卵阶段。萎缩和成熟的卵泡液中所含的雌激素,被血流带往身体各部以促进女性特征的发育和刺激子宫内膜的增殖生长。

由初级卵泡至成熟卵泡为期约12~14天。成熟卵泡高度增大时隆出卵巢表面,引起该处组织破坏,最后卵泡壁破裂,卵细胞随卵泡液排出,并立即从输卵管伞口进入输卵管中,成熟卵子从卵泡排出的过程,称为排卵。妇女约每28天排卵一次,一般二侧卵巢轮流排卵。排卵时间通常在月经周期的第14天(在第9~16天内较多),是在垂体分泌的FSH及LH二种激素共同作用下进行的。排卵前往往有一个可测的LH释放高峰和基础体温的轻微上升。

排卵后的卵泡壁在LH的作用下,发育成为腺状组织,由含有黄色脂肪颗粒的粒层黄体细胞和在外围形成膜状结构的黄体膜细胞组成,整个腺体结构称为黄体。能分泌黄体素(孕酮)和少量雌激素。孕酮有促进子宫内膜腺体增殖和分泌的作用,为胚泡植入准备条件,在妊娠期并能控制子宫肌肉的收缩和刺激乳腺管的增生。黄体形成约需8~9天,这时排出的卵如果受了精,则黄体在卵巢中将继续生长,形成为妊娠黄体。借胚胎绒毛膜滋养细胞分泌的绒毛膜促性腺激素(HCG)维持其存活,直至妊娠第13周;但如果排出的卵没有受精,则黄体在2周内纤维化而渐趋退化,此种黄体称为月经黄体。黄体退化后留下的白斑痕称为白体。月经黄体形成后,卵巢内不同发育期的卵泡便停止成熟。一旦黄体开始退化,另一较大的卵泡便重新开始生长增大,终于成熟排出。排卵后的卵泡又成为黄体。在正常妇女的整个生殖活动中,卵巢这种周期性生殖活动(卵泡的生长、成熟排卵到黄体形成、萎缩退化至卵泡的生长、成熟、排卵)循环不已,称为卵巢周期。灵长类以下的哺乳类动物在卵巢周期时,行为上还出现周期性动情期和动情间期,子宫内膜和其他附属性器官(阴道、乳腺)亦相应呈现规律性的周期性变化。人类和灵长类以上动物的卵巢、子宫内膜、阴道及乳腺等的生殖周期现象基本上一样,但动情期不明显,同时子宫内膜有周期性出血现象。人类子宫内膜在生殖周期中所呈现的增殖、生长、分泌、出血的循环现象,通称之为月经周期。成年妇女每一月经周期平均28天,年轻妇女的经期变化较大,中年以后比较稳定。第一次经期约开始于13~14岁,最后一次约在50岁左右。老年妇女停止月经的现象称为绝经(闭经)。

生殖细胞

generative(/reproductive)cell

- 人人得而诛之是什么意思

- 人人杂志是什么意思

- 人人皆知是什么意思

- 人人自以为得大将是什么意思

- 人人自危是什么意思

- 人人自危是什么意思

- 人人自危是什么意思

- 人人自危是什么意思

- 人人都应当兄弟相待是什么意思

- 人人需要秦德夫是什么意思

- 人从是什么意思

- 人以群分是什么意思

- 人们是什么意思

- 人仰马翻是什么意思

- 人仰马翻是什么意思

- 人众则食狼,狼众则食人。是什么意思

- 人众胜天是什么意思

- 人伙是什么意思

- 人伦是什么意思

- 人伦是什么意思

- 人伦是什么意思

- 人伦大统赋是什么意思

- 人伦大统赋是什么意思

- 人伦并处是什么意思

- 人体是什么意思

- 人体是什么意思

- 人体是什么意思

- 人体X线解剖图谱是什么意思

- 人体X线解剖学是什么意思

- 人体·人体结构·人体艺术是什么意思

- 人体——一个奇妙的世界是什么意思

- 人体三维断面解部图谱是什么意思

- 人体与环境热交换是什么意思

- 人体之谜是什么意思

- 人体体质学——理论、应用和发展是什么意思

- 人体元气消长说是什么意思

- 人体包虫病是什么意思

- 人体及动物生理学是什么意思

- 人体发生学是什么意思

- 人体图书热是什么意思

- 人体图说是什么意思

- 人体寄生虫学是什么意思

- 人体寄生虫学是什么意思

- 人体寄生虫学是什么意思

- 人体寄生虫学是什么意思

- 人体寄生虫电镜图谱是什么意思

- 人体尺寸是什么意思

- 人体局部解剖学是什么意思

- 人体局部解剖学是什么意思

- 人体工程学是什么意思

- 人体工程学是什么意思

- 人体巨系统是什么意思

- 人体形态学是什么意思

- 人体律动的诗篇——舞蹈是什么意思

- 人体循环系统与麻醉学是什么意思

- 人体成分测量法是什么意思

- 人体所需八方是什么意思

- 人体探秘是什么意思

- 人体摄影教程是什么意思

- 人体摄影艺术是什么意思