王守仁1472—1528

明哲学家、教育家。初名云,字伯安,余姚(今属浙江)人。弘治十二年(1499年)进士,授刑部主事。正德元年(1506年)冬,触怒宦官刘瑾,贬贵州龙场驿丞。刘瑾败,擢鸿胪卿。正德十一年,任右佥都御史巡抚江西、福建,镇压谢志山等农民起义。十四年,宁王宸濠举兵反,袭破九江、南康,攻安庆。他率兵奔袭南昌,宸濠还兵救,大败,以功进南京兵部尚书,封新建伯。嘉靖六年(1527年)兼左都御史,总督两广,镇压广西断藤峡瑶民起义。卒谥文成。又曾筑室余姚阳明洞中,学者称阳明先生。他继承和发展了南宋陆九渊的主观唯心论的“心学”,认为“夫万事万物之现不外于吾心”、“心外无物”、“心外无理”,“意之所在便是物”,“心明便是天理”,与陆九渊“心即理”说一致。其学说以“致良知”及“知行合一”为主。“致良知”即是“致吾心之良知于事事物物也。吾心之良知即所谓天理也。致吾心良知之天理于事事物物,则事事皆得其理矣”。提出“知行合一”,认为“一念发动处,便即是行了”。他的这些观点,与程朱学派的事事物物“亦各有理”及程颐等人的“知先行后”都不相同。但“去人欲、存天理”则与程朱学派完全一致。他的儿童教育论,主张“必使其趋向鼓舞,中心喜悦”,以达到“自然日长日化”,反对“鞭挞绳缚,若待拘囚”。他的学生很多,世称其学派为姚江派。有《王文成公全书》。

共1首

秋半井梧稀。

碎杵零砧趱客衣。

一榻流黄,眠不稳花迷。

梦到红桥月正低。

酒薄被愁欺。

许大心儿万感齐。

滴尽铜莲,天未晓墙西。

多谢花冠尽力啼。

王守仁/三箴

王守仁

王守仁(1472—1529),字伯安,余姚(今属浙江)人。明哲学家、教育家。世称阳明先生。早年因反对宦官刘瑾,被贬为贵州龙场驿丞。后因镇压农民起义和平定“宸濠之乱”,封新建伯。官至南京兵部尚书,卒谥文成。有《王文成公全书》。

王守仁1472—1529

又名云,字伯安,号阳明,别称阳明子。浙江馀姚人。明弘治十二年(1499)进士。因触犯刘瑾,被谪为贵州龙场驿丞。瑾诛,移庐陵知县。后因平定宁王朱宸濠叛乱,累擢南京兵部尚书、都察院左都御史总督两广兼巡抚,封新建伯。卒谥文成。早年办阳明书院,为“王学”创始人,学者称阳明先生。工诗,与李梦阳、何景明等唱和。有《王文成公全书》三十八卷。《明史》有传。《全明散曲》录存其散套一套。

王守仁1472—1528

字伯安,号阳明、姚江。余姚(今浙江余姚县)人。明代哲学家、文学家。弘治十二年进士,曾任刑部、兵部主事。因营救言官戴铣等,忤宦官刘瑾,贬贵州龙场驿丞。曾讲学于贵州修文县之阳明洞。瑾诛,起用为庐陵知县,后因“平乱”有功,封新建伯,官至南京兵部尚书,卒谥文成。著有《王文成公全书》三十八卷。

索引:王守仁,伯安,阳明、阳明先生、姚江,文成。

王守仁

王守仁

王守仁关于教育目的的主张是从“致良知”的学说出发的,他认为“良知”即是人心中的天理,万事万物及规律都包括在“良知”中。思想、观念、品行也在“良知”中。无论是圣人还是凡人都具有良知。圣人的“良知”能够长久地保持,而一般人的“良知”却会被淹没。因而人人都应受教育,去除人的私欲,以恢复他固有的“良知”,使他的品行做到像圣人一样。他要求人们去寻找内心的先天即有的封建道德,把封建道德看做是自发的、内在的、因而更加容易接受封建伦理道德的约束。王守仁的“致良知”的教育作用论对后代的统治者起过重大的影响,由于它强调了人的主观能动性,注意到了人的个性的发展,反对崇拜权威,提出不以孔子的是非为判定事物的标准,这些观点对后期的教育也有着深刻的影响。

王守仁的教育原则可归纳为以下几点:

1.重视躬行实践。主张在学习的时候,应该在行动中去学习以求得真知。他以学射箭为例说:“学射,则必张弓挟矢,引满中的。”“尽天下之学,无有不行而可以言学者,则学之始,固已即是行矣。”(《王文成公全书·第二卷》)。

2.重视独立思考。提倡学生的学习采用“自求”、“自得”的方法。“天道,天下之公道也,学,天下之公学也,非朱子可得而私也,非孔子可得而私也。天下之公也,公言之而已矣。”由此可知,他主张各人用自己独立思考专心研究天下的道理,不可简单地认为“道理”都被权威偶像所垄断。这种治学精神独树一帜具有进步意义。

3.重视循序渐进。他以灌溉幼苗为例生动形象地讲明了学习必须循序渐进,逐步深入的道理。“如树有这些萌芽,只把这些水去灌溉。萌芽再长,便又加水。自拱把以至合抱,灌溉之功,皆是随其分限所及。若些小萌芽,有一桶水在,尽要倾上,便浸坏他了。”(《王文成公全书·第三卷》)

4.重视因材施教。提倡学习要适应各个学生的特点,分别予以合适的教育。学生的个性是千差万别的,教育的方法也应是因人而异的。王守仁把这比做医生不能以同一药方诊治所有的病人一样。

王守仁在教育儿童方面也有独到的见解。他极力反对束缚儿童身心健康发展的教育方法,反对对儿童进行体罚。主张积极调动儿童学习兴趣,使学习有长进,他认为儿童的“良知”保留的最多,受到的不良影响少,教育必须从小抓起。但不适当的教育方法对儿童的成长有害而无益,必须摒弃。

王守仁的观点和教育学说主要是站在统治阶级的立场上,宣扬教育为统治阶级的利益服务,但其教育思想中有许多积极进步的内容是有一定价值的。

王守仁1472—1528

明代著名哲学家、文学家。《明史》有传。字伯安,余姚(今浙江余姚县)人。尝筑室故乡阳明洞中,世称阳明先生。弘治十二年(1499)进士,授刑部主事。正德元年(1506),上疏忤抗权阉刘瑾,遭廷杖,谪贬贵州龙场驿(今贵州修文县境)丞。刘瑾败后,屡迁太仆寺少卿、鸿胪寺卿,以右佥都御史巡抚南赣(今江西南部、福建西部一带)。平宁王朱宸濠叛乱有功,上书言:“觊觎者非特一宁王,请黜奸谀”,遭诸嬖佞衔恨与谗言,遂入九华山学道。嘉靖(1522—1566)时拜南京兵部尚书,封新建伯。“其为教,专以致良知为主,学者翕然从之,世遂有阳明学。”(《明史》本传)在文学上独立成家,其文俊爽畅达,雄深雅健,自抒胸臆;其诗自然秀逸,不尚奇巧,俊爽之气,往往涌出于行墨之间。有赋4篇、辞2篇,大抵有感而作,或吊怀太白,或自伤身世,时见激情、感愤与伤怀,颇能显现作者之直气与人格。在艺术上多得楚汉辞赋之遗韵,描摹生动,辞情并茂,以《吊屈原赋》、《咎言》为佳。著有《王文成公全书》。

王守仁【同义】总目录

王守仁阳明

王守仁wáng shǒu rén

〖名词〗

王守仁(1472—1528),明哲学家、教育家。字伯安,余姚(今属浙江)人。尝筑室故乡阳明洞中,也称阳明先生。官至南京兵部尚书。卒谥文成。他发展了陆九渊的学说,用以对抗程朱学派。他的学说以“反传统”的姿态出现,在明代中期以后,阳明学派影响很大(1)。《瘗旅文》:吾龙场驿丞馀姚王守仁也。——我是龙场驿丞余姚人王守仁啊。

王守仁1472—1529

中国明代思想家。字伯安、世称阳明先生。浙江余姚人。明武宗正德进士,官至兵部尚书。学术上的主要成就在于发展了陆九渊的学说,建立了主观唯心主义的心学体系。提出“破山中贼易,破心中贼难”。强调通过“致良知”,根绝人们的反抗意识。被明代统治者誉为“学达天人,才兼文武”的“真儒”。主要著作《王阳明全集》。法律上主张德刑并用、宽猛兼施。反对“贪功妄杀,玉石不分。”对主犯应处以极刑,对从犯则应从轻处置。强调应加强监狱管理,杜绝“法外之诛”。

王守仁1472~1528

明代哲学家、政治家,心学学派的代表人物之一。字伯安,号阳明子,世称阳明先生,余姚(今浙江余姚)人。心学与理学相对峙,王守仁认为心即理,心是天地万物之主,无心外之理,无心外之物。他所讲的心就是寄居在人身、主宰人身的东西,叫做“良知”,实际上即是封建的伦理道德、三纲五常。王守仁要人们按良知去行善、去恶,严格恪守封建伦理道德和封建法律规范,稍有一念不善,便要彻底铲除,因而有人形象地评论王阳明是“以教化当干戈”。他十分注重把法律的强制力与道德的自我约束力相结合,用乡约和保甲制度进一步贯彻实施他的主张。按照乡约,乡民要孝顺父兄,尊敬兄长,教育子孙,邻里和睦,互相帮助,息讼罢争等等,违反了这些,便要受到法律的严厉惩罚。建立十家牌法,以十家为一甲,十家内有争讼,首先由内部解决。不得隐瞒犯罪,否则,十家同罪。王守仁也重视法律和道德的不同作用。他认为一方面要以道德感化,加强人们内心的修养来灭心中贼,缓和阶级矛盾;另一方面必须严格法制镇压人民的反抗和整顿统治阶级的内部的秩序。适用法律要灵活,不同情况可有不同的处理办法。为消除法制运行的障碍,必须严肃整顿执法之吏,坚持杜绝法外之诛。法官断案,必须仔细省察,不得有一毫偏倚,枉人是非。

王守仁1472—1528

明代思想家。字伯安,号阳明,浙江余姚人。弘治时进士。官至南京兵部尚书。他主张运用德治教化以减少犯罪,反对“蔑道德而专法令”。认为: “破山中贼易,破心中贼难”,“徒事刑驱势迫,是谓以火济火,何益于治?若教之以礼,庶几所谓小人学道则易使矣。” ( 《王阳明全集》卷十八)他重视赏罚对于治理国家的作用,认为赏罚是“国之大典”,使用得当,就会“善有所劝,恶有所惩,劝惩之道明,而后政得其安。”他还要求速赏速罚,认为“过时而赏,与无赏同; 后事而罚,与不罚同”。(《王阳明全集》卷九) 他主张执法要“情法交申”,区别对待。对“地理遥远,政教不及”,“小民罔知法度” 的地方,一切 “词讼差徭钱粮学校等项,俱听因时就事,从宜区处。应申请者申请,应兴革者兴革,务在畜众安民,不必牵制文法”。( 《王阳明全集》卷十七) 为加强对基层社会的统治,他创立了乡约组织。为加强对边疆少数民族地区的管辖,他主张“宜仍土官以顺其情,分土目以散其党,设流官以制其势。” ( 《王阳明全集》卷十四) 并强调 “虽不绳以中土之礼教,而制其朝会贡献之期”,“虽不严以中土之法禁,而申其冤抑不平之鸣。”有《王文成公全书》 (又名 《王阳明全集》) 行世。

王守仁1472—1528

明中期官吏,封建的思想家。字伯安,又称阳明先生,余姚(今属浙江省)人。弘治十二年(1499年)进士,授刑部主事,后改兵部主事。正德元年(1506年)受刘瑾排挤,谪贵州龙场驿丞。刘瑾被诛,又先后任庐陵知县、刑部主事、考功郎中、太仆少卿、鸿胪卿。十一年擢右佥都御史,巡抚南、赣,时值江西、福建各地农民纷纷起义。王守仁到任后,檄福建、广东会兵,先剿福建大帽山义军。十二年正月,连破义军四十余寨,斩俘七千余人。并更兵制:二十五人为伍,伍有小甲;二伍为队,队有总甲;四队为哨,哨有长,协哨二佐之;二哨为营,营有官,参谋二佐之;三营为阵,阵有偏将;二阵为军,军有副将。接着又镇压了大庾、横水、左溪、浰头的义军,进右副都御史。十四年(1519年)六月,江西宁王朱宸濠反,拥兵十万。王守仁乘朱宸濠围攻安庆,南昌空虚之机,联合临江、赣州、抚州兵八万攻克南昌,并于鄱阳湖决战中打败朱宸濠军。七月俘获朱宸濠。因功任南京兵部尚书,不赴,封特进光禄大夫、柱国、新建伯。嘉靖六年(1527年)思恩(今广西上林西)、田州(今田阳)土官反,总督姚镆不能定,王守仁总督两广兼巡抚,总制两广、江西、湖广军务,督兵平之。明年又突袭断藤峡八寨,俘斩三千余人。是年病卒。谥文成。王守仁的“心学”在明代中期以后影响较大。著作由门人辑成《王文成公全书》三十八卷。

王守仁1472—1528

字伯安,自称阳明子,世人称阳明先生,浙江余姚人。是中国明代思想家、哲学家、教育家。他出身于封建宦门地主家庭,28岁中进士,先后任刑部云清吏司主事,兵部武选清吏司主事、并主考山东乡试,南京刑部、吏部清吏司主事,南京太仆寺少卿,鸿胪寺卿,都察理左佥都御史,巡抚南赣兼江西巡抚,南京兵部尚书,两广总督巡抚。他一生的政治活动主要是镇压农民起义和西南少数民族起义等。但他一生从未放弃教育活动,30岁开始讲学授徒,前后达25年之久。每到一处任职,建书院,倡办社学,并讲学。谪居贵州龙驿时,建龙冈书院;任江西巡抚期间,立社学,修濂溪书院,集门人于白鹿洞书院讲学;总督两广军务时,办思田学校、南宁学校和敷文书院。退职回乡期间,先辟稽山书院,后办阳明书院,并讲学于余姚龙泉山寺。各地学者云集,环坐听讲者达300余人。他办学校、讲学活动,对明代书院、社学的发展起了一定推动作用。王守仁继承和发挥了宋代陆九渊“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”的思想。把心看作是天地万物的本原,认识的源泉。“心”就是“良知”,就是“天理”。所以学习就是“惟求得其心”。他认为教育的目的是“致良知”,是“明人伦”。说“致良知之外,无学矣”,“明人伦之外,无学矣”。根据“致良知”思想,强调学生首先要立志,说“志不立,天下无可成之事”,而“六经”是立志的最好教材。王守仁提出了一系列的教学原则和方法。

❶知行合一。认为知中有行,行中有知,“知行工夫本不可离”;认为“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”,“知行不可分作两事”。主张学习和实践相结合。

❷自求自得。主张学习必须通过自己独立思考去获得知识,反对盲目崇拜偶像,盲从教师的学习方法,反对盲从典籍。主张学习要“明白自家本体”,“不假外求”;靠自己“解化”,不靠旁人“点化”。

❸循序渐进。认为人的成长有其发展的阶段性,教育要照顾学生的心理发展水平。象种树一样,要栽培得宜,“从本原上用力,渐渐盈科而进”。

❹因材施教。认为教育要“随人分限所及”,因人而异,说“人的资质不同,施教不可躐等”。人的才能互不相同,教育的重要任务是使他们“精益其能”。王守仁十分重视儿童教育。认为儿童时期“良知”保存最多,受蒙蔽最少,教育应从儿童时期抓起。教育必须根据儿童的“乐嬉游而惮拘检”的心理特点,通过“诱之歌诗”、“导之习礼”、“讽之诗书”,陶冶儿童的思想和性情,发展其智力,增进体力。对儿童一昧斥责,鞭挞绳缚的教育方法,只能使儿童“视学舍如图狱而不肯入,视师长如寇仇而不欲见”,达不到好的教育结果。他还十分重视社会教育,对民众实施军训,改革风俗,使之接受道德和政治教育。他的著作有《王文成全书》28卷。

王守仁1472—1529

明代思想家、教育家。心学之集大成者。字伯安,余姚(今属浙江)人。因曾筑室会稽阳明洞,自号阳明子,世称阳明先生。出身官宦世家。青少年时期,滥觞于词章之学,曾一度信奉朱熹理学,继又出入于佛老。弘治十二年(1499)中进士,观政工部。正德元年(1506),因反对宦官刘瑾,谪贵州龙场驿丞。刘瑾伏诛,起官吏部郎中、南京太仆寺少卿、南京鸿胪寺卿等。后以镇压农民起义、少数民族起义和平定朱宸濠之乱有功,官至南京兵部尚书,封新建伯。卒封新建侯,谥文成。从政期间,广建书院,讲学授徒,颇重道德教化和思想统治。其著作由门人辑成《王文成公全书》,共38卷。其中,《传习录》和《大学问》比较集中地反映了其哲学和伦理思想。王守仁把“心”视为其伦理学说的最高范畴,并以孟子所谓“良知”来作为对“心之本体”的基本规定,认为“心者,身之主也,而心之虚灵明觉,即所谓本然之良知也”(《王文成公全书》卷2《传习录中》)。在他看来,“良知”人人都有,圣愚皆同,亘古不变,且本来圆满,无所欠缺,不须假借。它不仅具有“生天生地,成鬼成帝”,化生万物的妙用,而且也是道德的来源。认为“良知”即为人心所固有,那道德理性便自然是上天所赋予的,人们“见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井,自然知恻隐”(同上书卷1《传习录上》),因此,“良知即是天理”(同上书卷二《传习录中》)。作为先天的主观道德意识,“良知”还是判断是非、衡量善恶的标准。在人性观上,抛弃了程朱的人性二重论,主张性一元论。认为仁义礼智是性之本体,聪明睿智是性之质地,喜怒哀乐是性之发用。他还认为“良知”虽是人的至善本性,但常人往往会由于物欲牵蔽而不能循得良知,因而必须“致良知”。王守仁曾把自己的全部学说概括为“致良知”三字,并认为“致良知是学问大头脑,是圣人教人第一义”(同上)。在他看来,“致良知”既是道德教育的目的,也是道德修养的任务。认为道德教育的基本原则就是使天下人“复其心体之同然”,亦即“开导人心”,复明本体之“良知”。在方法上,一是主张“顺导其志意,调理其性情”,强调针对儿童身心发展的特点进行教育,反对“鞭挞绳缚,若待拘囚”的强制方式;二是主张“各随分限所及”,强调循序渐进,因材施教,反对操之过急。王守仁把“致良知”也看成是存理灭欲的道德修养功夫。但是,他反对朱熹等人“务外遗内,博而寡要”的“即物穷理”,主张充分发挥“良知”判别是非、昭明天理的灵觉,通过向内用功的“格心”、“正心”,达到“纯乎天理而无人欲之杂”的圣人境界。其基本的修养方法就是“居敬存养”、“省察克治”和“事上磨炼”。在道德实践方面,王守仁针对朱熹“析知行为先后两截”的观点,提出了“知行合一”论。强调“知行工夫本不可离”,主张知与行在同一过程中并进,认为“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在”(同上书卷一《传习录上》)。但其所谓“行”并非客观的社会实践,而是指“行孝行弟”的道德实践和“学问思辨”的修养工夫,有时甚至还指作为行为动机和意向的“一念发动处”,从而混淆了知行之间的界限。王守仁以“良知”为基础的“致良知”说,是对陆九渊心学伦理思想的继承和发展。他不仅集心学之大成,构建了完备的心学理论体系,而且还突出了人的主体作用和主观能动性,强调了人的道德责任,在简单易行的哲学基础上,促进了儒家封建道德普及化的进程。明中叶后,王学几乎取代了程朱理学的地位,具有一定的动摇传统、权威,解放思想的积极作用,对李贽、康有为、梁启超、熊十力等人以及明治维新时期的日本思想界都有一定的影响。

王守仁

明代哲学家、教育家。字伯安,世称阳明先生。1472年出生,1528年病逝。1499年中进士,34岁开始讲学授徒,达23年之久。曾任多种官职,所到之处建书院,办社学。著述由后人辑入《王文成公全书》18卷。

074 王守仁1472—1529

明代哲学家,心学的集大成者。字伯安,号阳明。浙江余姚人。28岁中进士。以镇压农民及少数民族暴乱、平定宁王朱宸濠反叛,封新建伯,官至南京兵部尚书。卒赠新建侯,谥文成。早年曾遍读朱熹之书,思而未得,又出入于老释。37岁时贬官贵州龙场,始悟“圣人之道,吾性自足”,“格物致知,当自求诸心”。乃抛弃朱熹向外格物之说,发挥陆九渊的思想,形成其心学体系。王守仁发挥了陆九渊“心即理”的思想,提出“心外无物,心外无理”的命题。他以心为一意向活动的整体,并在主客、身心、知情合一的整体性中理解“理”的本体意义。认为身之主宰即是心,心之体即是理,心之所发即是意,意之所在即是物。因此,心外无物,心外无理,心即是理。他的心性论认为人心本体是超越善恶的纯然至善,因而亦无所谓善恶,他把这种心性论及其修养工夫概括为:“无善无恶是心之体,有善有恶是意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”他提出一种“致良知”的认识和修养方法。认为良知即人心之灵明,是人心“当下”知是知非、知善知恶的“虚灵明觉”之体; 但往往为私意间隔,失去周流遍照之功。“致良知”,即是反求内心,并在本心日用事为间体究践履以明本心本体的工夫。一旦私意、习心尽除,良知之体即可周流无障,全体朗现。他提出“知行合一”说,认为知行不可分成两截。离行之知,不是真知;离知之行,只是冥行。“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知”。“知是行的主意,行是知的工夫。”反对“知先行后”,知行分离的流行观念,主张“知行合一”、“知行并进”。王守仁的心学体系强调人的主观能动性,对近代以来的思想家产生过重大影响,在日本社会和思想界,也曾经广为流行。其著作后人编为 《王文成公全书》。

117 王守仁

提出了以“良知”为主体的道德意识。在他看来,“良知者,心之本体”,良知即心,心即性,心即理,是内心固有的封建道德准则,是仁义礼智信,是判断是非的准则,否定了朱学关于“道心”与“人心”的区分以及“天命之性”与“气质之性”的区分。他还把吾心与良知等同,并把吾心说成是宇宙的创造者,将主体道德意识抬高到宇宙创造者的地位。提出“知行合一”和“致良知”两大道德修养的范畴。认为“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”,反对“著空”,反对“冥行”,主张道德行为应是道德观念规范下的真诚活动;同时要使“良知”在人的修养和行为中得到体现,去“物欲”之“昏蔽”,存“中寂大公”之“良知本体”。而要“明复”“良知本体”,必须采取“心上工夫”和“克己工夫”内外两种途径,实现明“天理”,去“私欲”。要求人们按封建道德准则处事,做到“去恶”、“为善”,“正其不正以归于正”,通过“事上磨炼”来增强道德修养.使人道德完善,社会完善。其伦理道德思想属于唯心主义的。

056 王守仁

明代学者、教育家。30岁时曾辟阳明书院,筑室于阳明洞中,得名“阳明先生”。34岁时为倡明圣学而聚徒讲学。38岁在贵阳书院讲学,阐发其“知行合一”说。45岁后讲学于江西濂溪书院,四方学者咸集于此。50岁时集门人于白鹿洞讲学。53岁在越群稽山书院,盛况空前,使其成为心学教育的领袖人物。嘉靖四年(1525),其门人在越城创立阳明书院。两年后,思破“心中贼”,又大力兴办思田学校、南宁学校和敷文书院。弟子遍及天下。他认为教育的目的在“明人伦”,读书“不专于举业,而实望之以圣贤之学”。君子之学即良知之学,应自求于心,不必死啃书本。学问之道在求其心,去习染,去人欲,存天理,主张知行合一的教育思想。为学应以立志为先,知行并进,自求自得,顺其自然。重视蒙养教育并采取诱导的方法,以培养儿童的学习兴趣。

王守仁1472—1528Wangshouren

明代哲学家,宋明时期主观唯心主义的集大成者。早年曾任兵部主事,因反对宦官刘瑾,被贬为贵州龙场驿丞。后做过江西巡抚,因镇压农民起义和平定“宸濠之乱”有功,受封新建伯,官至南京兵部尚书。死后谥“文成”。初潜心程朱理学,后转向陆九渊心学,并作了很大发展。以“心”为天地万物的本原和主宰,认为“心外无物,心外无事,心外无理”,意念所在便是物,“良知是造化的精灵”,离开了人的“良知”,就无所谓万物。提出了“致良知”的学说,以为致知即“致吾心之良知”,主张反省内求,“只在心上体认”,便可以认识一切真理。良知就是天理,又是一切是非善恶的标准。提出了“知行合一”说,看到了知行相辅相成,不可分离的关系,但又以知为行,以动机为行,混淆了知行的区别,消行归知。其著作后人编为《王文成公全集》,其中在哲学上较为重要的是《传习录》和《大学问》。

王守仁1472—1528Wangshouren

明代哲学家、教育家。字伯安,余姚(今属浙江)人,曾在故乡阳明洞中筑室,故亦称其为阳明先生。早年因反宦官刘瑾,被贬为贵州龙场驿丞。后又被封为新建伯,官至南京兵部尚书。卒后谥号文成。著作由门人辑成《王文成公全书》共三十八卷。在学术上,他发展了陆九渊的学说,形成陆王学派,用以对抗程朱学派。哲学上形成主观唯心主义思想体系, 断言 “万事万物之理不外于吾心”, 否认心外有理、有事、有物。与此联系, 提出“致良知”的学说,把封建伦理道德说成是人生而具有的 “良知”, 只要用“反求内心”的方法,就可以达到“万物一体”的境界。在认识论上他用 “知行合一”、“知行并进”说,反对知先行后和各种将知行割裂的说法。30余岁开始讲学授徒,前后达25年之久。他每到一处任职,都要修筑书院,倡办社学,利用从政之余进行讲学,积累了不少教学经验,总结了不少教育理论。他重视儿童教育,提出了不少有益的主张。集中地反映在其《训蒙大意示教读刘伯颂等》中。

❶主张教育儿童应顺应儿童自然,指出:“大抵童子之情,乐嬉游而惮拘检,如草木之始萌芽,舒畅之则条达,摧挠之则衰萎;今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能己;比之时雨春风,沾被卉木,莫不萌动发越,自然日长月化;若冰霜剥落,则生意萧索, 日就枯槁矣。”用这种比喻的方法说明教育儿童必须根据儿童的心理特点,才可以使儿童顺利成长。

❷要注意儿童学习兴趣,采用因势利导的方法,“诱之歌诗”、“导之习礼”、“讽之读书”,这样做,就可以“顺导其志意,调理其性情,潜消其鄙吝,默化其粗顽”。只有这样,才能培养儿童的道德、情感,发展其智慧,增进其身体发育。

❸反对体罚儿童。他反对用传统的一味督责、鞭挞绳缚的方法对待儿童。他批评说:“近世之训蒙稚者,曰惟督以句读课仿,责其检束而不知导之以礼,求其聪明而不知养之以善;鞭打绳缚,若待拘囚,……”他认为这样做的结果,只能使儿童“视学舍如图狱而不肯入,视师长如寇仇而不欲见”,自然收不到教育的效果。这在封建专制主义教育畅行的封建时代,是很难得的。

❹在儿童的学习内容和次第上,他规定“每日工夫,先考德,次背书诵书,次习礼或作课仿,次复诵书讲书,次歌诗”。要动静搭配, 儿童才能“乐习不倦”。

王守仁1472—1528Wangshouren

中国明代哲学家、教育家、心理学思想家。字伯安,曾筑室于故乡阳明洞中,世称阳明先生。

王守仁发展了陆九渊的心学体系,提出了“夫万事万物之理不外于吾心”和“致良知”的主观唯心主义命题。在心物关系方面,只承认“心”的存在,而否认“物”的客观性,他认识到客观事物不能离开人的感觉、知觉而存在;在人性方面,他糅和了孔子的性相近和孟子的性善说;在教育心理学方面,他反对过于重视记忆和滥用体罚等束缚儿童身心的方法,主张顺应儿童性情,激发儿童兴趣。

王守仁的著作由门人辑成《王文成公全书》三十八卷,其中第一、二、三卷的《传习录》是他的代表作。他的心理学思想主要反映在《传习录》中。

王守仁1472—1528Wangshouren

明代哲学家、教育家。初名云,字伯安。余姚(今浙江余姚)人。曾在故乡阳明洞隐居,故世称阳明先生,亦称王阳明。弘治十二年(1499)进士,授刑部主事,后任兵部主事。正德元年(1506),因得罪宦官刘瑾,被贬贵州龙场驿驿丞。刘瑾败,复官。正德十一年,任右佥都御史巡抚江西、福建。先后多次镇压当地农民起义和少数民族起义。正德十四年,宁王朱宸濠叛乱,王守仁主动征兵30万平叛。以功进南京兵部尚书,封新建伯。嘉靖六年(1527),又以左都御史总督两广军务,镇压广西思恩、田州等地的少数民族起义。嘉靖七年,卒于南安。谥文成。王守仁在哲学上继承和发展了南宋陆九渊的主观唯心主义的学说,集宋明理学中心学一派之大成,建立了心学体系。他认为人心是宇宙万物之本体,即“人者,天地万物之心也;心者,天地万物之主也,心即天,言心,则天地万物皆举之矣。”(《王文成公全书》卷六《答季明德》)他反对朱熹等客观唯心主义理学家所承认的心外之理,认为理不是客观存在的东西,也不是圣人制定出来的,而是存在于每个人的心中,“物理不外吾心,外吾心而求物理,非物理矣。”(《明儒学案》引《传习录》)他把这种存在于每个人心中的理叫作“良知”,进而提出“致良知”学说,宣扬人们只要将私欲抛弃,良知就自然显露出来。根据他的这一学说,人人都应自觉地维护封建社会秩序,顺从地被统治。他还提出“知行合一”的概念,以反对朱熹的“论先后,知为先”(《朱子语类》卷九)的说法。王守仁的学说在反对程朱学派的传统束缚和启发人大胆思想方面,有一定的积极作用,对明代思想界有深远的影响。在教育方法上,王守仁反对鞭挞绳缚式的强迫性教育,主张调动受教育者的学习积极性,投其所好,在心情愉快的前提下得到知识。著作有《传习录》、《王文成公全书》等。

王守仁1472—1529

中国明代教育家。一生创办许多书院,聚徒讲学。主张“致良知”与“知行合一”的教育思想。批评传统学塾,强调内心存养,重视儿童教育,提倡蒙养教学的诱导方法:“大抵童子之情,乐嬉游而惮拘检,舒畅之则条达,摧挠之则衰痿。今教童子,必使其趋向鼓舞,中心喜悦,则其进自不能已。”《王文成公全书卷二“语录”》提出“自得”、“循序渐进”、“因材施教”等教学原则。参见“哲学”中的“王守仁”。

王守仁

在法律上,主张德治礼教,反对“蔑道德而专法令”。认为刑罚为德治礼教的保障,适用法律应视具体情况允许有灵活性;整饬吏治,使囚犯免受“法外之诛”;要运用“保甲”“乡约”贯彻礼法。参见“哲学”中的“王阳明”。

王守仁1472—1529

明哲学家、教育家。字伯安。余姚(今属浙江)人。曾筑室于故乡阳明洞,世称阳明先生。官至南京兵部尚书。卒谥文成。初习程朱理学,笃信其格致之说,久思不得其要,后转习陆学。继承陆九渊“心即理”观点,认为“心外无物”、“心外无理”,“心外无事”。首创“致良知”之说,认为良知是造化的精灵,致良知即“致吾心之良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣”。又认为致良知为圣人之事,愚夫愚妇不可为。要求人反求自心,消除人欲,以求与万物一体,并主张知行并进,知行合一,“知之真切笃实处便是行了”。其学一反程朱学派传统,在明代中叶影响较大,波及日本等国。著作由其门人编成《王文成公全书》三十八卷。参见“伦理学”“教育”、“文学”、“法学”中的“王守仁”。

王守仁

中国明代思想家、政治家和教育家。字伯安,浙江余姚人。在镇压人民起义的方法上,独创“十家牌”制度,加强连坐法和查户口制度;办理“团练”,建立地主阶级的地方武装;推行“乡约”制度。认为“心”是万物本源;纲常伦理是人心固有的;提倡人与人相亲相近,“亲吾之父以及人之父以及天下人之父”。参见“哲学”中的“王守仁”。

王守仁

明伦理思想家。曾格竹七日不得其理,便领悟到,只有不假外物,反身内求,才能明理;因此提出“致良知”。并进一步主张道德知行合一说,认为道德不仅是“徒悬空口耳讲说”(《答顾东桥书》)而且必须躬行。参见“哲学”中的“王守仁”。

王守仁1472~1528

明中期将领。余姚(今属浙江)人。弘治十二年(1499年)进士,授刑部主事,后改兵部主事。正德元年(1506年)受刘瑾排挤,谪贵州龙场驿丞。刘瑾被诛,又先后任庐陵知县、弄部主事、考功郎中、太仆少卿、鸿胪卿、擢右佥都御史,巡抚南、赣,时值江西、福建各地农民纷纷起义。王守仁到任后,檄福建、广东会兵,先剿福建大帽山义军。连破义军40余寨,斩俘7000余人。并更兵制,接着又镇压了大庾、横水、左溪的义军,进右副都御史。正德十四年(1519年),江西宁王朱宸濠反,王守仁乘朱宸濠围攻安庆,南昌空虚之机,打败朱宸濠军。因功任南京兵部尚书,不赴,封特进光禄大夫、柱国、新建伯。嘉靖六年(1527年)思恩(今广西上林西)、田州(今田阳)土官反,总督两广兼巡抚,总制两广、江西、湖广军务,督兵平之。王守仁的“心学”在明代中期以后影响较大。著作由门人辑成《王文成公全书》 38卷。

王文成全书/王文成公全书/文章集/王阳明文选

王守仁1472—1529

字伯安,余姚(今属浙江)人。曾筑室于故乡阳明洞,故世称“阳明先生”。弘治十二年(1499)中进士。正德初因救言官崔铣等而触犯宦官刘瑾,受廷杖,贬为贵州龙场(修文县治)驿丞。瑾诛,累官至右佥都御史,巡抚南赣。以镇压农民起义和平定“宸濠之乱”而封新建伯,总督两广。官至南京兵部尚书。卒谥文成。主要成就在哲学。他提出了一个主观唯心主义的哲学体系,主张以心为本体,反对宋儒朱熹“外心以求理”的客观唯心主义。其学说影响很大,弟子几遍天下,从而在明代思想界和哲学界形成了“阳明学派”(或称“姚江学派”)。守仁文博大昌达,诗秀逸有致。文中关于论学的文字尤其精彩。有《王文成公全书》。

英武豪迈/创阳明之学

王守仁1472-1529

明代哲学家、教育家。字伯安。浙江余姚人。因曾筑室故乡阳明洞中,世称阳阴先生。弘进道士,历官兵部主事、南京太仆寺少卿、左佥都御史、兵部尚书等,后因镇压农民起义和平定“宸濠之乱”,封新建伯,率谥文成。在哲学上,他是陆王学派的集大成者,发挥陆刀渊的“心即理”的学说,完成了心学体系,提出“心外无物,心外无理”的命题,认为身之主宰便是心,心之本体便是理,心外无理; 心之所发便是意,意之所在便是物,心外无物。事物之理取决于心之理,如:“理也者,心之条理也。是理也,发之于亲则为孝,发之于君则为忠,发之朋友则为信,”结论是物就是事,物就在心内而不在心外,心的“灵明”便是天地万物的“主宰”。他创“致良知”说,认为“良知”即人心之灵明,即天理。“良知”是人先天具有的,“亘万古,塞宇宙,而无不同,”即“见文自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐。”所以,不能在良知之外求天理。他说:“良知是送化的精灵,这些精灵生天生地,成鬼成帝,皆从此出,”天地万物皆从良知中产生。没有我的良知,便没有天地万物,而良知为人心所固有。他认为“致良知”即“致吾心之良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。”良知人人都有,但“惟圣人能致其良知,而愚夫愚妇不能致。”只有通过反求内心,消绝人欲的修养方法,恢复心之本体,就可达到与天地万物为一的最高境界。针对朱熹的“知先行后”论,他提出“知行并进”说。认为“知”与“行”相辅相成,不可分离,知中有行,行中有知,没有先后,“知是行的主意,行是知的功夫; 知是行之始,行是知之成。只说一个知,已自有行在; 只说一个行,已自有知在。”反对不“思惟省察”的“冥行妄作”和不“看实躬行”的“悬空思索”。他提出“知行各一”,认为“知之真切笃实处便是行”,“一急发动处,便即是行了”,把知行混为一谈,混淆了意识活动和实践活动的界限。对于儿童教育,主张“必使其趋向鼓舞,中心喜悦”,以达到“自然日长日化”。他的学说以反理学的姿态出现,在明代中期影响很大,还流行到日本。著作有《大学问》,门人编有《倦习录》,后人辑成《王文成公全书》。

王守仁

王守仁(1472—1528),中国明代思想家,教育家。字伯安,自称阳明子,学者称阳明先生,浙江余姚人。出身于封建官门地主家庭。他28岁中进士,赐观政工部,他一生的政治活动主要是镇压农民起义和西南少数民族起义等,直至50岁时官至南京兵部尚书,两广总督兼巡抚。

他一生从来不放弃教育活动,主要兴建书院和学校,对明代的书院,社会的发展有一定的推动作用。他认为教育的目的是“明人伦”、“心即理”,是他的世界观核心说和其教育学说的理论基础。他提出了一系列的教学原则和方法:学习和实践结合、注重“自求自得”、“循序渐进”,量力性,因材施教。他认为儿童时期“良知”保存最多,受蒙蔽最少,教育应该从儿童时期抓起。依据儿童的“乐嬉游而惮拘检”的心理特点,陶冶儿童的思想和性情。他要求学生首先要立志,而“六经”则是立志的最好教材。认为攻吾短者是吾师,对朋友要少责难批评,多诱导奖励。在教学方法上,他主张学须有疑,有问有思,因材施教,循序渐进,融会贯通。他关于儿童教育的思想和一些教学原则,对后世具有重要的意义和影响。他十分重视社会教育,对民众实施军训,改革风俗,使其接受道德和政治的教育。其著作 《王文成全集》 38卷。

王守仁

王守仁 (1472—1529),明代思想家。字伯安,浙江余姚人。一度隐居绍兴阳明洞中,世称阳明先生。弘治时进士。正德初年因反对宦官刘瑾,曾被贬谪贵州作过4年驿丞。刘瑾伏诛后,由任庐陵知县相继升迁,以镇压农民起义和平定 “宸濠之乱”“有功”,封新建伯,官至南京兵部尚书。卒于嘉靖七年,谥文成。有 《王阳明全集》 行世。在学术上发展主观唯心主义的理学,和南宋陆九渊合称 “陆王学派”,与程朱学派相并立。曾被明统治者誉为“学达天人,才兼文武” 的 “真儒”。他的法律思想和政治思想一样,一切以挽救明代中后期社会危机、巩固和加强封建统治秩序为依据。集中表现在以 “存天理,灭人欲” 的原则为指导,要求 “行法以振威”,把镇压的矛头主要指向起义人民,同时强调要以体现为封建礼义的 “良知”治心,德刑并用,宽猛兼施,做到既 “破山中贼”,又 “破心中贼”。

主张明 “赏罚”,以提高统治效力,行德治礼教,以预防 “犯罪”。他认为:赏罚乃 “国之大典”,应当受到充分重视和正确地加以使用。而当时 “盗贼” 日益增多,是由于招抚太滥,“招抚” 太滥是由于兵力不足,而兵力不足是由于没有很好地实行赏罚,以至于 “进而效死,无爵赏之劝; 退而奔逃,无诛戮之及”。他还主张 “赏不逾时,罚不后事”,认为过时的奖赏,等于没有奖赏; 过时的惩罚,等于没有惩罚,都起不到劝善惩恶的作用。这些主张的目的,集中到一点,就是要提高统治效率,以 “破山中贼”。他还主张行德治教化以缓和阶级矛盾,减少犯上作乱。他教导下级官吏说,作县官的如果能竭尽自亡的心力和聪明才智,诚心 “爱民”,贯彻 “抚辑教养” 的方针,即使是蛮夷的人,也是可以被感化的; 即使是产生 “盗贼强梁” 的地方,也是可以变为“礼义冠赏” 的所在。他强调这一方面的目的,集中到一点却在于使用软的一手,以 “破心中贼”。但这软的一手是有限度的。他强调刑罚是 “德治教化” 的保障,“果有顽梗强横,不服政仕者”,就一定要“即行擒拿,治以军法,毋容纵盗,益长刁顽”。

强调执法要 “情法交申”,区别对待。他反对 “贪功妄杀,玉石不分”。例如处理 “宸濠之乱” 的反叛人员时,主张只对主犯处以极刑,至于各 “从逆” 的人犯,则认为 “原情亦非得已,宥之则失于轻,处斩以伤于重” 不如 “府顺舆情”,判处永远充军,使 “情法得以两尽”,“以存罪疑惟轻之仁”。在另外一个告示中,他甚至宣布对于胁从 “作乱” 的人,免于追究,“俱准投首免死,给照复业生理”。这样作既使得 “奸谀知警,国宪可明”,也显示了朝廷的 “仁慈”。这正是他的 “缓率流贼” 策略在法律上的具体运用。

要求重视 “纲纪”,整肃执法之吏,杜绝 “法外之诛”。他认为 “法之不行,自上犯之”。对那些寅缘窃踞官职的豪门势家子弟的不法行为。但是他指出,在司法审判中,“刑曹典司狱论”,事情 “繁剧难为”。他们往往受到权贵的拂抑和牵制,以至使得依法断狱之词,“未出于口,而辱已加于身; 事未解于倒悬,而机已发于陷阱”。在这种情况之下,要使他们 “不挠于理法,不罹于祸败” 是很难的。这就尤其要从整肃吏治、严明赏罚入手,消除执行法律的阻碍。他还强调,狱中囚犯的再行 “犯罪”,并非全是 “禁防之不密”,还有促使他们再犯的监管不当的原因。所以只有监狱里做到 “令不苛而密”,使囚犯免受 “法外之诛”,才能避免 “弊兴害作”。

王守仁1472—1528

明代哲学家、教育家。字伯安,浙江余姚人。曾筑室故乡阳明洞,世称阳明先生。官至南京兵部尚书,封新建伯,卒谥文成。初潜心于程朱理学与佛学,终不得其要,后转向陆九渊心学,“始悟格物致知之旨,圣人之道,吾性自足,不假外求” (《明儒学案·姚江学案》)。提出 “心即理”,断言 “心外无理”,“心外无物”,“心外无事”。创立 “致良知”说,认为 “良知”是人先天具有的,“致良知” 即 “致吾心之良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣” (《答顾东桥书》)。针对程朱“知先行后”说,提出 “知行合一”。“我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处便即是行了”,“知之真切笃实处便是行” (《传习录》下)。又肯定“人性皆善”,但认为在外物诱使下人性会昏蔽,必须通过存理灭欲而复人之“良知”。正德二年 (1507),因反对宦官刘瑾而被贬为贵州龙场驿丞,道经湖南,讲学于辰州虎溪、常德等地,培养了一批湘籍弟子,如蒋信、冀元亨、刘观时等。著作由门人辑成《王文成公全书》38卷,其中在哲学上最重要的是《传习录》和《大学问》。

王守仁1472—1528

明哲学家、教育家。字伯安。余姚(今属浙江)人。曾筑室故乡阳明洞,世称阳明先生。早年因反对宦官刘瑾,被谪为贵州龙场驿丞。又起官吏部郎中、南京太仆寺少卿、南京鸿胪寺卿。后因镇压农民起义和平定朱宸濠叛乱有功,封新建伯,官至南京兵部尚书。死后谥号文成。曾钻研程朱理学,但渐觉朱子“格物致知”说行不通,转向陆九渊之学。与朱子将“格物”之“格”解释为“至”不同,王守仁将“格”训为“正”。所谓格物致知,就是通过端正意念之发动而实现“良知”。所谓“良知”是人先天具有的道德直观力,即“见父自然知孝,见兄自然知悌,见孺子入井自然知恻隐”(《传习录》上)。认为“心即理”,“心外无物”,“心外无理”,“致吾心之良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣”(《答顾东桥书》)。提出“知行合一”之说,认为“一念发动处便即是行了”(《传习录》下); “知之真切笃实处便是行,行之明觉精察处便是知。”(《王文成公全书》·卷六)提倡不假外求的直觉主义认识论。与张载的气一元论、朱熹的理一元论不同,王守仁主张心一元论,将“心”、“良知”、“灵明”抽象提升到宇宙本体的高度。由于突破了先验规范的理学统治的束缚,强调了主体精神的解放和发扬,王守仁的学说成为明中叶以来的浪漫主义的巨大人文思潮的哲学基础。陆九渊和王守仁的学问,世称“陆王心学”。王守仁及其后期的学问被称为“王学”或“阳明学”,在我国和日本,均有较大影响。著作由门人辑成《王文成公全书》,凡38卷。

王守仁

王守仁(1472—1529),中国明代思想家,教育家。字伯安,自称阳明子,学者称阳明先生,浙江余姚人。出身于封建官门地主家庭。他28岁中进士,赐观政工部,他一生的政治活动主要是镇压农民起义和西南少数民族起义等,直至50岁时官至南京兵部尚书,两广总督兼巡抚。

他一生从未放弃教育活动,主要是兴建书院和学校。他认为教育的目的是 “明人伦”。“心即理”是他的世界观核心说和其教育学说的理论基础。他提出了一系列的教学原则和方法: 学习和实践结合、注重 “自求自得”、“循序渐进”、量力性、因材施教、他认为儿童时期 “良知”保存最多,受蒙蔽最少,教育应该从儿童时期抓起。依据儿童的 “乐嬉游而惮拘检”的心理特点,陶冶儿童的思想和性情。他要求学生首先要立志,而 “六经”则是立志的最好教材。认为攻吾短者是吾师,对朋友要少责难批评,多诱导奖励。在教学方法上,他主张学须有疑,有问有思,因材施教,循序渐进,融会贯通。他关于儿童教育的思想和一些教学原则,对后世具有重要的意义和影响。他十分重视社会教育,对民众实施军训,改革风俗使其接受道德和政治的教育。其著作 《王文成全集》 38卷。

王守仁1472~1528Wang Shouren

ideologist,poet and proser of the Ming Dynasty,also called Sir Yangming by scholars,his posthumous title was Wencheng.Works: Complete Book of Wang Wencheng,etc.

王守仁1472—1528

明著名哲学家、教育家。字伯安。余姚(今属浙江)人。弘治进士。曾在故乡创办阳明书院,世称阳明先生。早年因反对宦官刘瑾,被贬为贵州龙场驿丞。后以镇压农民起义和平定“宸濠之乱”,封新建伯,官至南京兵部尚书。他发展了陆九渊的学说,用以对抗程朱学派。提出“致良知”的学说,把封建伦理道德说成是人生而具有的“良知”,并要求用取消欲望、反求内心的修养方法, 以达到所谓“万物一体”的境界。他论儿童教育,反对“鞭挞绳缚,若待拘囚”,主张“必使其趋向鼓舞,中心喜悦”,以达到“自然日长日化”。他的学说以反教条, 反传统的姿态出现,在明中期以后称为“王学”,影响很大,还流行到日本。著作由门人辑成《王文成公全书》三十八卷及《阳明乡约法》等。

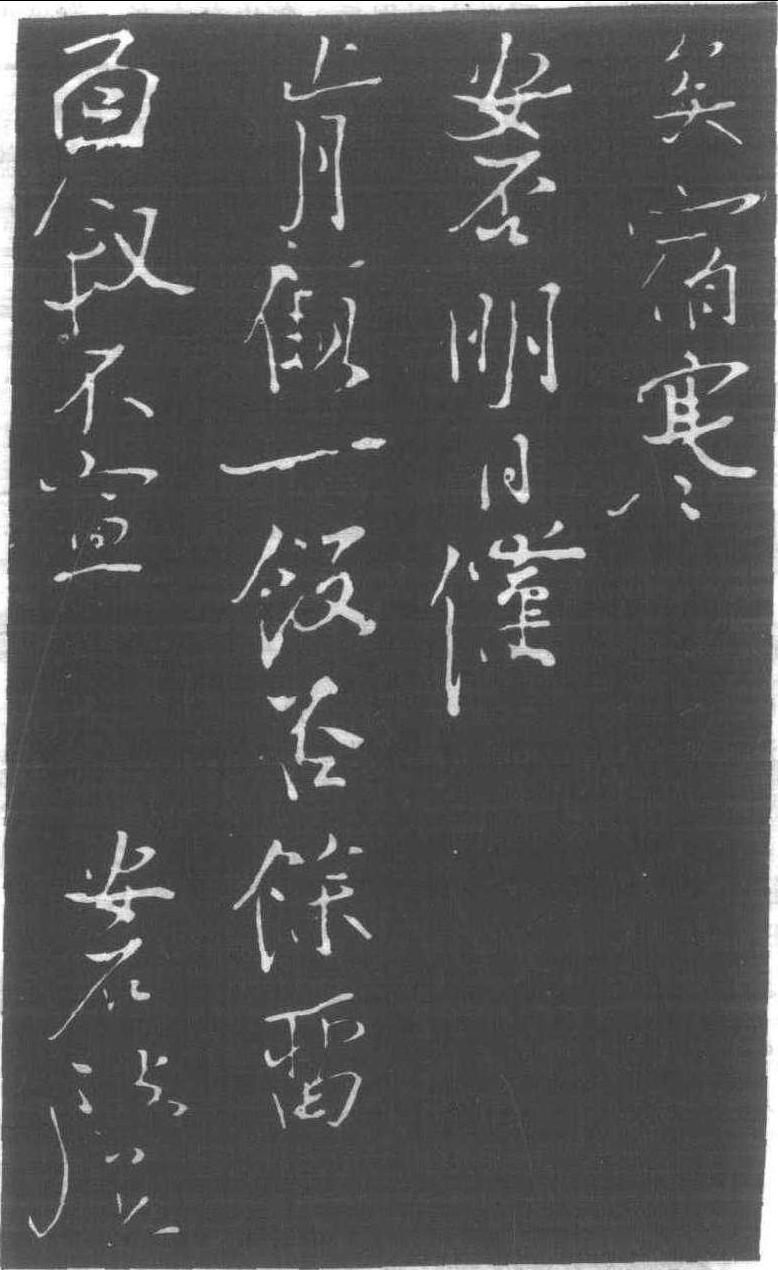

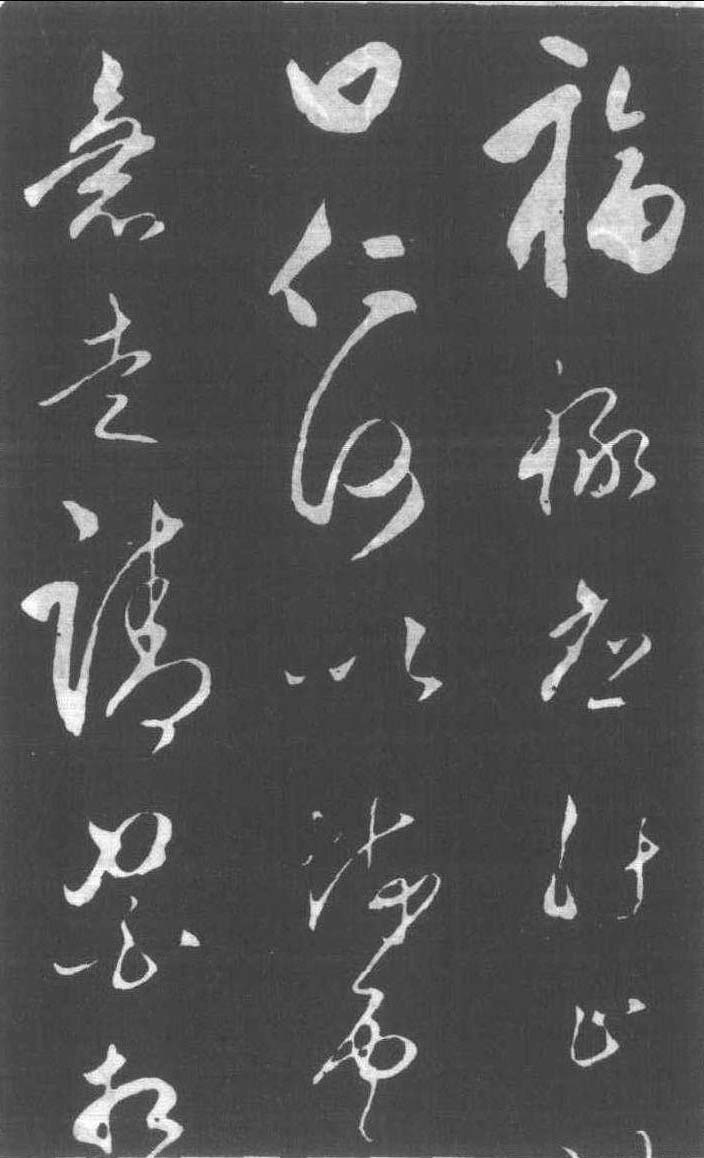

王守仁1472—1528

明代理学家。初名云,更名守仁,字伯安,别号阳明。浙江余姚人。弘治进士,授刑部主事,改兵部。正德元年(1506),以疏救言官戴铣等,忤刘瑾,廷杖四十,谪贵州龙场驿丞。瑾诛,迁庐陵知县。十一年,擢右佥都御史,巡抚南、赣。先后镇压福建、江西各地农民起义。十四年,宁王宸濠反,他率军平定。论功封特进光禄大夫、柱国、新建伯。嘉靖六年(1527),又以原官兼左都御史总督两广军务,镇压广西思恩、田州等地少数民族起义。他是阳明学派创始人,主张“心是天地万物之主”,“心即理,心外无理,心外无物”,提倡“知行合一”。其学风靡于南北二京。有《传习录》、《大学问》、《王文成公全书》。(参考图542)

王守仁1472—1529

明代哲学家、教育家。字伯安,号阳明子,学者称阳明先生。余姚(今属浙江)人。构建“心即理”、“致良知”、“知行合一”等一套较为完整的“心学”体系。心理学思想主要有: 主张“无心则无身”与“无身则无心”的形神观。主张“心外无物”与“心外无事”及“心外无理”的心物观。主张“知行合一”说,即在知和行是密不可分的前提下,理解认识与活动的关系。继承孟子的“良知说”,将良知解释为“智力潜能”。关于情欲,主张七情说,认为“七情”着于物,便可转化恶的物欲,因此要以“用功克己”和“防于未萌”两种手段节制私欲。重视志与立志。主张性、心、天理、良知是相同的。重视习在人性发展中的作用。在学习的原则和方法方面,提出循序渐进、消化自得、批判创新、相互学习。重视德育教育,提出“立志贵专,启发诱导,迁善改过,责善规过,从言反己,检查督促”的德育原则和方法。教学过程中注意个别差异,主张因材施教。主要著作有《王文成公全书》、今本《王阳明全集》(1992年)。

王守仁

(明·成化八年——嘉靖七年 1472~1528)餘姚人。字伯安,號陽明,世呼陽明先生。弘治十二年(1499)進士,正德初(1506)以忤劉瑾,謫貴州龍場驛丞。後擢右僉都御史,平大帽山諸賊,定“宸濠之亂”,世宗時封新建伯。繼平諸亂,屢建武功,明世文臣用兵,無出其右者。復坐事,削爵。隆慶改元 (1567)後贈侯,謚文成,祀于孔子廟。守仁為中國思想史上屈指大儒,其學屬宋陸象山之流派,以“良知良能” 為核心,唱“格物致知”、“知行合一”之學說,世稱“姚江派”。以講學于居地築 “陽明洞”,謂為 “陽明學”。守仁乃王羲之後裔,受其家傳而工書,然書名為學問功業所掩。徐謂云: “古人論右軍以書掩其名。新建先生乃不然,以人掩其書。”朱長春云:“公書法度不盡師古,而遒邁冲逸,韵氣超然塵表,如宿世仙人。”《紹興志》曰: “新建善行書,出自 <聖教序>,得右軍骨,第波竪微不脱張南安、李文正法耳,然清勁絶倫。”書有 <何陋軒記>、<歐陽明家書>、<若耶帖>。著有 《王文成公全書》,語録曰 《傳習録》。

王安石尺牘 (局部)

- 陆廷楷是什么意思

- 陆廷祯是什么意思

- 陆廷选是什么意思

- 陆建瀛是什么意思

- 陆建章是什么意思

- 陆建章祸陕是什么意思

- 陆建运是什么意思

- 陆建长是什么意思

- 陆式是什么意思

- 陆弘肃是什么意思

- 陆张合刻三种是什么意思

- 陆强是什么意思

- 陆弼是什么意思

- 陆彦是什么意思

- 陆彦功是什么意思

- 陆彦庭是什么意思

- 陆彦远是什么意思

- 陆彭年是什么意思

- 陆征祥是什么意思

- 陆径是什么意思

- 陆律西是什么意思

- 陆得是什么意思

- 陆得楩是什么意思

- 陆循应是什么意思

- 陆徵祥是什么意思

- 陆徵祥组阁风潮是什么意思

- 陆德元是什么意思

- 陆德原是什么意思

- 陆德如是什么意思

- 陆德明是什么意思

- 陆德源是什么意思

- 陆德铭是什么意思

- 陆德音是什么意思

- 陆徽是什么意思

- 陆徽之是什么意思

- 陆心亭祠记是什么意思

- 陆心源是什么意思

- 陆心诚是什么意思

- 陆心贤是什么意思

- 陆志伟是什么意思

- 陆志刚是什么意思

- 陆志家是什么意思

- 陆志棠是什么意思

- 陆志檬是什么意思

- 陆志熙是什么意思

- 陆志远是什么意思

- 陆志韦是什么意思

- 陆志鸿是什么意思

- 陆志龙是什么意思

- 陆忠是什么意思

- 陆忠汉是什么意思

- 陆忠烈公遗集是什么意思

- 陆怀瑗是什么意思

- 陆怀瑛是什么意思

- 陆思铎是什么意思

- 陆思齐是什么意思

- 陆怡然是什么意思

- 陆恂是什么意思

- 陆恒是什么意思

- 陆恒嘉是什么意思