洛埃镜实验

洛埃镜实验luoaijing shiyan

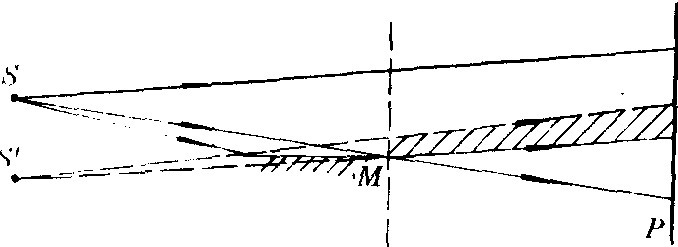

最简单的双光束分波面干涉实验。1834年,洛埃(Lioyd)所做。平玻璃片M,其下表面涂黑,上表面可反射光,可视作平面镜。观察屏P与M垂直,缝光源S平行于M与P的交线,它发出的光入射到M上时,入射角接近90°(掠入射)。S发出的光,一部分被M反射后射向P,另一部分直接射向P,在屏P上可看到平行于缝光源S的直干涉条纹。S通过M反射所成的虚象为S′,反射光束可认为是从S′发出的,因此,S和S′相当于杨氏干涉实验中的双缝。掠入射可使反射光和入射光的振幅近似相等,而且b= 很小,因而屏P上的干涉条纹清晰,而且有较大的间距。洛埃镜干涉条纹与杨氏干涉实验中的条纹有所不同。首先,两束光的重叠区域(图中阴影部分)在M与P的交线以上,一般不呈现零级干涉条纹,也没有以零级条纹位置对称的下半部分条纹。其次,如果把屏移到几乎与M相接触的位置P′,根据杨氏实验原理,M与P′的交线处将出现零级明条纹,但是,实验中交线处是暗条纹。这一事实表明:射向交线处的两光线的距离相同,但却有位相差π,或者说有半个波长的光程差。直接射向交线的光线在空气中传播,当然不会发生特殊的变化,变化只能来自经过反射的光线。在反射过程中,反射光线有附加的位相π,或者说附加的半个波长光程差,这就是半波损失。因此,杨氏干涉实验中的明条纹处恰为洛埃镜实验中的暗条纹处,反之亦然。洛埃镜实验是反射时存在位相突变的最早实验证明。

很小,因而屏P上的干涉条纹清晰,而且有较大的间距。洛埃镜干涉条纹与杨氏干涉实验中的条纹有所不同。首先,两束光的重叠区域(图中阴影部分)在M与P的交线以上,一般不呈现零级干涉条纹,也没有以零级条纹位置对称的下半部分条纹。其次,如果把屏移到几乎与M相接触的位置P′,根据杨氏实验原理,M与P′的交线处将出现零级明条纹,但是,实验中交线处是暗条纹。这一事实表明:射向交线处的两光线的距离相同,但却有位相差π,或者说有半个波长的光程差。直接射向交线的光线在空气中传播,当然不会发生特殊的变化,变化只能来自经过反射的光线。在反射过程中,反射光线有附加的位相π,或者说附加的半个波长光程差,这就是半波损失。因此,杨氏干涉实验中的明条纹处恰为洛埃镜实验中的暗条纹处,反之亦然。洛埃镜实验是反射时存在位相突变的最早实验证明。

☚ 比累对切透镜实验 梅斯林实验 ☛

- 痴人前不得说梦是什么意思

- 痴人呓语是什么意思

- 痴人恋梦是什么意思

- 痴人日记是什么意思

- 痴人瓮帽是什么意思

- 痴人畏妇,贤女畏夫是什么意思

- 痴人畏妇, 贤女畏夫。是什么意思

- 痴人痴福是什么意思

- 痴人破瓮是什么意思

- 痴人福是什么意思

- 痴人粜豆是什么意思

- 痴人自有痴福是什么意思

- 痴人自有痴福,泥神自有瓦屋是什么意思

- 痴人说梦是什么意思

- 痴人说梦记是什么意思

- 痴人说梦话是什么意思

- 痴人说梦话——不当真是什么意思

- 痴人说梦话——胡言乱语是什么意思

- 痴人面前不得说梦是什么意思

- 痴人面前不说梦是什么意思

- 痴人面前说不得梦。是什么意思

- 痴仔是什么意思

- 痴仙是什么意思

- 痴仙道人是什么意思

- 痴伯子是什么意思

- 痴倚是什么意思

- 痴倯是什么意思

- 痴傻是什么意思

- 痴傻呆苶是什么意思

- 痴傻呆茶是什么意思

- 痴傻的成功是什么意思

- 痴儿是什么意思

- 痴儿不了公家事,男子要为天下奇。是什么意思

- 痴儿了事未易了,老兔中书今不 中。是什么意思

- 痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴.是什么意思

- 痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。 落木千山天远大,澄江一道月分明。 朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。 万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。是什么意思

- 痴儿了官事是什么意思

- 痴儿公事了是什么意思

- 痴儿历险记是什么意思

- 痴儿呆女是什么意思

- 痴儿呆子是什么意思

- 痴儿多福是什么意思

- 痴儿女是什么意思

- 痴儿官事是什么意思

- 痴儿官事了是什么意思

- 痴儿浅浅。是什么意思

- 痴儿西木传 [德国]格里美尔斯豪森是什么意思

- 痴儿说梦是什么意思

- 痴儿騃女是什么意思

- 痴儿骄女是什么意思

- 痴儿鼎足是什么意思

- 痴先生是什么意思

- 痴公是什么意思

- 痴冻蝇是什么意思

- 痴则列是什么意思

- 痴厮是什么意思

- 痴叔是什么意思

- 痴叔之奇是什么意思

- 痴叔读易是什么意思

- 痴叟是什么意思