气体环境

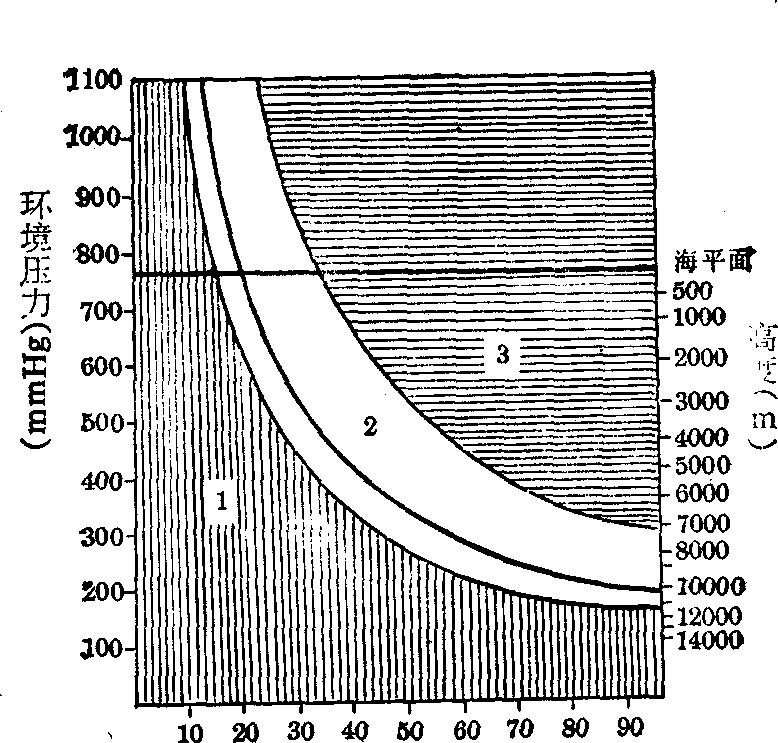

在长期进化过程中,人类已适应地球表面天然气体环境,如欲在大气层不同高度、宇宙空间以及水下等从事各种活动,则只有借助于建立各种人工气体环境始能实现。气体环境的基本参数是压力和化学组成。图1给出人体可以耐受的大致压力范围以及化学组成条件。下面进一步介绍各项基本参数变动的生理影响及人体耐受限度。这对于选定适于人类在不同空间生存和从事一定活动的人工气体环境甚为重要。关于气体环境的温度、湿度适宜条件,有害气体容许浓度等问题,见“飞机座舱微小气候”、“航空毒理学”等。

基本概念 分述如下。

气体分压 在叙述各种气体的生理效应时,用气体分压表明气体数量关系有很大的优越性。温度一定时,一切气体分子的平均动能都相等。故任一混合气体的总压力值即取决于单位体积内气体分子数量的多少,而与所含分子的种类无关。同理,混合气体中每一组成气体所提供的分压,可由总压力乘以该气体所占容积百分比值求出(Dalton定律)。分压为气体离开某一系统的趋势的一种物理学量度。溶解于液体中的气体亦具有一定分压,代表溶解气体离开该液体向附近弥散的动力,故也称“张力”,其数值等于平衡条件下气相中该气体的分压,亦可由气体的饱和溶解量除以溶解度系数得出。由于气体具有高度的可压缩性,故仅给出气体浓度条件常不能确切表明其与生理效应间的直接关系。气体分压直接决定参与反应的气体分子的有效局部浓度,故气体的生理效应及其在体内的溶解量和弥散运动的趋向皆为气体分压或张力的直接函数。当然对任一给定系统来说,压力和浓度又是互相关联的量。

吸入气氧浓度 (%)

图1 人能耐受的气体环境压力范围及化学组成条件(引自Billings,1973)1.缺氧 2.与海平面等效 3.氧中毒

肺泡气 为肺毛细血管血液所直接暴露的微气体环境,对于稳定体内气体弥散过程甚为重要。它也是联系一切气体环境与人体的“中间环节”。任何一种气体进入或离开身体组织的速率即取决于该气体在肺泡气与肺毛细血管血液间的分压梯度。除直接测试外,数学处理方法对研究肺泡气气体分压变动很有帮助。例如,在呼吸空气(假定吸入气不含二氧化碳)而呼吸功能又处于稳态条件下时,可由下列方程计算肺泡气气体分压值:

肺泡气方程*:

肺泡通气方程*:

如吸入气含二氧化碳,则上式应改写为:

由上式还可导出简化肺泡气方程,

(R=1,或IO=1.00时,或作近似计算),以及计算肺泡气氮分压的方程。“O2-CO2图解”也是研究气体环境生理学的重要工具之一。

(R=1,或IO=1.00时,或作近似计算),以及计算肺泡气氮分压的方程。“O2-CO2图解”也是研究气体环境生理学的重要工具之一。(*方程所用系呼吸生理通用符号)

生理等效高度关系 为了比较具有不同总压力值的气体环境的供氧效果,常需应用“生理等效高度”(physio-logical equivalent altitude)的概念。即若有两种或更多的气体环境,尽管在总压力(高度)及化学组成等方面互不相同,但只要氧分压值彼此非常接近,则就其供氧作用而言,可认为它们是“等效的”。严格说来,只有在不同气体环境中停留期间,人体肺泡气氧分压也非常接近时,才是“完全的等效”。因为,由式(1)得知,肺泡气氧分压还与气体环境的惰性气体百分比含量,以及机体的呼吸气体交换率等因素有关。但在实际工作中,特别在研究轻度及中等程度缺氧问题时(过度通气反应不严重),仅根据吸入气氧分压(气管气氧分压)单项数据已可推算出近似的生理等效关系。在有两种气体环境时(压力分别为PB′及PB″,氧含量为FIO2′及FIO2″),若能满足PIO2=(PB′-47)·FIO2′= (PB″-47)·FIO2″关系,其供氧作用即可认为是近似等效的。又如,关于二氧化碳生理影响的数据,文献中多按海平面压力条件下浓度关系给出,而在高空低气压条件下得出的数据,则可由专门的列线图换算成海平面等效浓度(sea level equivalent)以资比较。

体内气体贮存 气体以三种方式贮存于体内:

❶积存于中空器官腔室内。

❷与呼吸色素或其它化学物质结合。

❸溶解于机体的液相中。在海平面呼吸空气条件下,体内氧、二氧化碳及氮的贮量分别约为:1.5、120及4L。氧、二氧化碳为生理活性气体,其贮量频繁变动,处于不断变动的动态平衡之中;氮属生理惰性气体,只有在气体环境氮分压变动时,体内贮量才会发生显著变化。

压力的物理性影响 在航空与航天活动中,由于环境气体压力变化所产生的物理性影响问题有以下三类:

❶由于人体所处空间高度发生变化而出现的环境压力变动影响。

❷由于空气动力学原因引起的气体压力变动影响,如速压、冲击波、爆声等。

❸在低压力气体环境较长时间停留的影响。

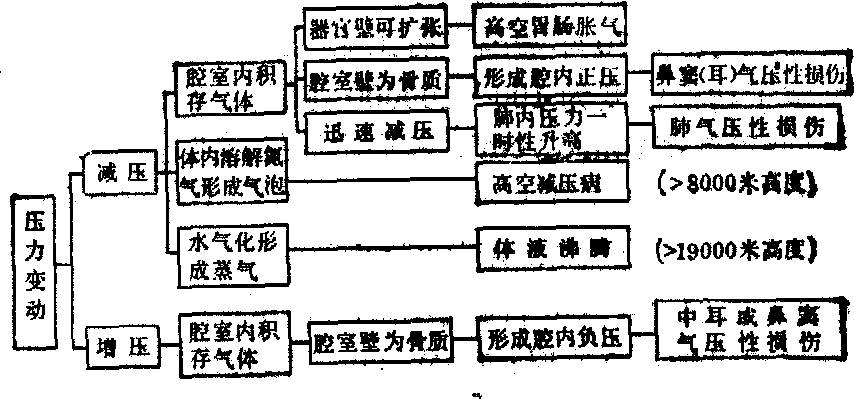

由于高度变化引起的压力变动影响 无论环境压力是朝向“降低”(减压)还是“升高”(增压)方向变动,都可能对人体产生一定影响。前者发生于乘飞行器上升高空,或者增压座舱、全加压服等在高空环境迅速减压的情况下; 后者则出现于飞行器迅速下降高度以及航天舱外活动后进行再加压等过程中。所有压力变动的影响均可用低压舱进行模拟。压力变动所以能引起严重物理性影响,除与人体组织含有大量水分、体内气体的特殊贮存形式以及一些含气腔室的结构特点等有关外,还取决于压力变动的各项物理参数,如压力变动的方向 (“减压”还是“增压”)、压力变化的倍数、压力的时间变化率等。航空中可能遇到的压力变动影响见图2。

人体对低压力 气体环境的耐受限度 总压力为190mmHg的纯氧气体环境,为能满足人体正常供氧要求的最低压力环境。因肺泡气中的水蒸气与二氧化碳分压水平基本不受高度影响,二者之和已接近90mmHg,故总压力至少应为190mmHg始能保证肺泡气氧分压为100mmHg。就上述气体环境的低静态压力因素而言,尽管也会引起呼吸力学等变化,但对人体并无明显不利影响。问题在于环境压力很低时因必须使用纯氧而带来的后果,此时应考虑人类可否在无惰性气体条件下长期生活,以及在低压纯氧气体环境中长期停留时氧是否有毒性影响等。现已证明,含有少量惰性气体的低压高氧气体环境可适于人类长时间停留,如已经成功地将受试者暴露于258mmHg的含氦高氧气体环境中生活了56天。

图2 航空中的压力变动影响

氧 由于气体环境的总压力发生变化(如由于高度变化引起),或仅环境中的氧含量发生改变,皆可能造成环境氧分压降低或过分升高现象。

缺氧 上升高空因大气稀薄所致的缺氧,称“高空缺氧”。根据缺氧的严重程度(与上升高度有关)、发展速度(上升减压速度)以及暴露时间的长短,可将高空缺氧分为“暴发性”(见“暴发性高空缺氧”)、“急性”(见“急性高空缺氧”)及“慢性”三种类型,在所产生的影响及防护措施方面各有其不同特点。

氧过多(见“氧过多”)

氧的反常效应(见“氧的反常效应”)

二氧化碳 有“过多”及“缺少”两种情况。

二氧化碳过多(碳酸过多,高碳酸血症) 密闭空间通风不佳或空气再生系统工作效能下降或完全失效,闭路式供氧系统二氧化碳吸收装置效率降低,开路式供氧系统装备死腔过大等,均可导致外源性二氧化碳过多。闭气和肺通气量相对过低则可引起内源性二氧化碳过多。

人体每日约产生400~800L二氧化碳,大部分经肺排出,其排出效率直接与肺泡气-吸入气二氧化碳分压梯度有关,环境中二氧化碳分压升高,势将“阻挡”体内二氧化碳及时排出,使之过量积存于体内。由简化肺泡通气方程

[式(4),R=1时]得知,环境二氧化碳分压升高后,肺泡气二氧化碳分压的升高幅度,近似等于吸入气的二氧化碳分压值,可见肺通气量增高的代偿作用是有限的。

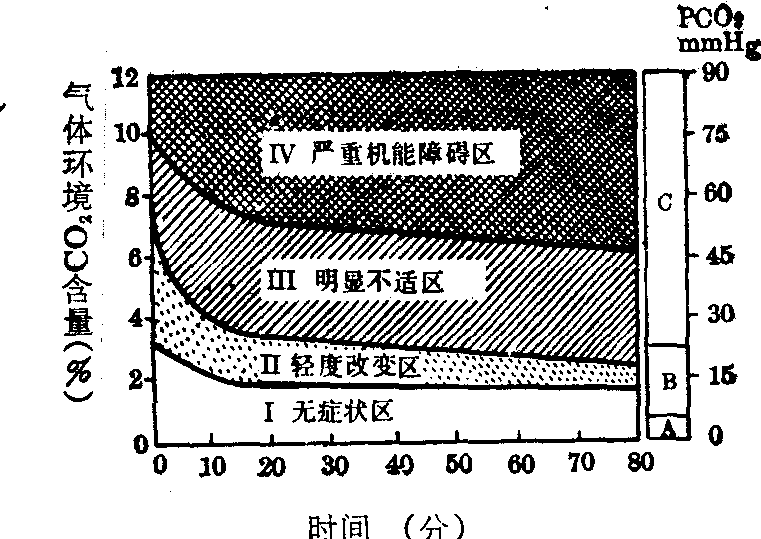

[式(4),R=1时]得知,环境二氧化碳分压升高后,肺泡气二氧化碳分压的升高幅度,近似等于吸入气的二氧化碳分压值,可见肺通气量增高的代偿作用是有限的。人对于外源性二氧化碳过多的耐受能力与气体环境二氧化碳的分压值及其增长速率、暴露时间(急性、亚急性、慢性)和同时存在的其它环境因素(如高氧、缺氧、寒冷等),以及体力负荷大小和是否获得对二氧化碳的习服等有关。体内二氧化碳贮量急性升高,通过细胞外液和细胞内氢离子浓度升高的呼吸性酸中毒影响以及二氧化碳分子浓度升高的直接作用,可引起广泛的生理变化。当环境二氧化碳浓度轻度升高时,出现呼吸增强、心率加快、脑血管舒张、脑血流量增大、体力活动能力减退等;如浓度进一步增高,则可引起呼吸抑制、惊厥、麻醉作用,甚至死亡。对于二氧化碳分压增长率较缓慢的慢性暴露,人体可获得一定适应,但如突然将吸入气二氧化碳分压降至极低,则由于血浆重碳酸盐浓度过高,将引起呼吸性碱中毒(惊厥、甚至死亡,“二氧化碳撤除效应”)。图3表明不同浓度二氧化碳暴露的影响。

图3 1大气压条件下,引起人体不同症状的二氧化

碳浓度-时程阈限曲线(引自King等,1949)左侧为急性暴露的影响: 区域Ⅰ—无影响;Ⅱ—轻度可察觉变化:Ⅲ—明显不适,如头痛、眩晕、恶心等:Ⅳ—严重障碍,包括眩晕、木僵等直到意识丧失。右侧长柱表示40天慢性暴露的影响:A—无影响,B—适应性生物化学改变,C—病理性改变

目前认为: 长期暴露的环境二氧化碳容许值应为8mmHg(海平面等效浓度,~1%)。或更低一些,4mmHg(~0.5%)。在此种浓度范围,安静时无异常感觉,可完成稳态重体力劳动30分钟或更长时间而无症状。短期暴露的最高容许上限应为23mmHg(~3%)。在此范围内,主观上感到呼吸活动增强,体力工作能力降低;如超过此限度,机体的代偿性过度通气反应已不足以防止肺泡气二氧化碳分压显著升高。设计工作中的有关要求为:

❶飞船座舱内二氧化碳分压一般不宜超过4~8mmHg。

❷与部分加压服或全加压服配套的密闭头盔内的二氧化碳分压最好维持在7.5mmHg(1%)以内;如暴露时间长达数小时,则不应超过15mmHg;短期配戴可允许达到22mmHg。

缺二氧化碳 (碳酸过少、低碳酸血症、低二氧化碳症)飞行条件下,可由于精神紧张、情绪反应、供氧装备呼吸阻力过大、高温、4~8Hz振动、运动病、加压供氧、急性缺氧或主观上怀疑有缺氧影响存在等原因,使飞行员发生过度通气反应。特别是在发生一定程度缺二氧化碳症状时,由于主观上常不能与缺氧鉴别,反而有意加强呼吸,则可导致严重缺二氧化碳。

由式(2)得知,当二氧化碳排出量一定时,肺泡通气量与肺泡气二氧化碳分压互为倒数关系。故过度通气引起肺泡气二氧化碳分压迅速下降,体内二氧化碳贮量减少,导致呼吸性硷中毒。其主要生理影响为: 体液pH值升高,脑血流量减少,脑组织缺氧,冠状血流减少及心肌缺氧,神经及肌肉组织的应激性升高,腱反射亢进,肌肉强直和痉挛等。缺二氧化碳症状与肺泡气二氧化碳分压之间的关系大致是:

❶肺泡气二氧化碳分压为20~25mmHg时,可有头晕、麻木、四肢麻刺感、视野模糊、全身动脉血压降低、智力工作能力明显降低、运动协调功能障碍。

❷15~20mmHg,可引起肌肉强直及痉挛。

❸<10mmHg,可引起意识丧失。如合并缺氧,症状更为加重。

在军事航空中,可因环境及心理负荷引起过度通气。但由于缺乏简易的测试飞行中肺泡气二氧化碳分压的方法,故对飞行过程中过度通气的实际发生率现仍无法确定。有人认为,过度通气多发生于教练机飞行阶段,如有的资料报道见于20~40%的飞行学员,但有经验的飞行员遇空中紧急情况也可能发生此反应。对空中过度通气所引起的严重缺二氧化碳,如飞行员处置不当,或同时有其它环境因素(如+G2)或生理功能异常(如低血糖)合并施加影响,则可能成为严重威胁飞行安全的因素。其预防措施有:

❶改进供氧装备,将呼吸阻力限制在容许范围之内。

❷对飞行人员进行高空生理教育,使其了解缺氧与缺二氧化碳的区别(后者以肌肉僵直、手足痉挛为特有体征),以及对飞行中发生头昏、眩晕、视野模糊、四肢麻刺感等症状的处置方法(如立即检查供氧系统,若均属正常,应改吸纯氧或进行应急供氧,并注意控制呼吸等)。

❸地面加压呼吸训练。

❹对发生过空中意识障碍的可疑病例,可利用低压舱或模拟器等进行检查,同时记录通气反应,以进一步确定是否与缺二氧化碳有关(如是否有易发生过度通气反应的倾向,对缺二氧化碳是否过分敏感等),并应结合地面检查结果进行相应的高空生理教育。

在一定条件下,于吸入气中加入适量二氧化碳,虽有提高缺氧耐力的作用,但由于实际问题很多,故无实用价值。

生理惰性气体 指不与细胞内化学物质结合形成固定化合物,不参予体内物质代谢过程的气体,如氮、氢、氦、氖、氩、氪、氙等。在绝对不含氮或其它生理惰性气体的环境中机体可否长期生活,氮是否为基本生命活动过程如生长、发育等所绝对必需,这些带根本性的理论问题迄今尚无定论。氮及其它生理惰性气体至少有下述重要生理及病理生理作用:

❶在高压下,氮可引起麻醉(惰性气体麻醉)。其它惰性气体也有麻醉作用,分子量越大,其作用越强。如氙在分压力为0.8大气压即可有麻醉作用,氩的麻醉作用比氮强两倍,在分压力为1950mmHg时已有强烈麻醉作用。

❷体液中溶解的氮为引起高压-减压病或低压-减压病的内在原因(见“高空减压病”)。其它惰性气体也有类似作用。几种惰性气体对低压-减压病的致病危险性大致是: 氩>氮>氦>氖。

❸体内气态的氮有“阻挡”体腔中所含气体为血流迅速吸收的充占空间作用(详见“氧过多”)。由气体溶解度推测,氦、氖的阻挡作用比氮强,而氩比氮弱。在选择人工气体环境化学组成时,曾考虑以其它惰性气体代替氮的问题。从理论上分析,氖在预防高空减压病及其它方面皆优于氮、氦,但人体实验数据尚不够充分。以氦代氮,在预防减压病方面,虽无显著优越性,但由于氦的导热性能为氮的6倍,故完成气体环境温度调节所需功率将相应减低,且选用氦为惰性气体所引起的语音改变问题不象在高压环境下那样突出。近年在研制机载分子筛氧气发生系统时,发现所产高浓度氧中氩含量可达6%。从高空减压病的预防、惰性气体的麻醉作用、等压反向弥散性气泡形成以及气体密度增大等几方面分析,1大气压条件下吸用含5~10%氩的高氧气体是可以接受的。

人工气体环境 由于工程上的实际问题,选定人工气体环境还需全面权衡多种因素。在军用航空及载人空间活动中,出于对飞行器结构、功率以及减压可能等考虑,往往采取低压力制人工气体环境。其次,还必须对气体环境化学组成进行选定,以保证所必需的生理等效高度。以军用航空为例,空勤人员处于座舱低压力环境,其吸入气组成由氧气系统随座舱高度按预定关系供给。在航天活动中,还应考虑失重、辐射等因素的综合影响及长时间暴露下最佳气体环境参数的选定等。

- 欲平其心以养其病,于琴亦将有得焉。是什么意思

- 欲并老容羞白发 每看儿戏忆青春是什么意思

- 欲并老容羞白发,每看儿戏忆青春。是什么意思

- 欲广福田,须凭心地是什么意思

- 欲延生者,心神宜恬静而无躁扰,饮食宜适中而无过份。是什么意思

- 欲开未开花,半阴半晴天。是什么意思

- 欲引故禁是什么意思

- 欲归时、司空笑问,微近处,丞相嗔狂。是什么意思

- 欲归来、故人留宿。是什么意思

- 欲当大事,须是笃实是什么意思

- 欲当大任,须是笃实是什么意思

- 欲当大任,须是笃实。是什么意思

- 欲影正者端其表。是什么意思

- 欲影正者端其表,欲下廉者先之身是什么意思

- 欲影正者端其表,欲下廉者先之身。是什么意思

- 欲影正者端其表,欲下廉者先其身。是什么意思

- 欲待是什么意思

- 欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。是什么意思

- 欲得是什么意思

- 欲得于身吉,无过莫作非是什么意思

- 欲得仗节死义之臣,当于犯颜敢谏中求之是什么意思

- 欲得仗节死义之臣,当于犯颜敢谏中求之。是什么意思

- 欲得周郎顾,时时误拂弦。是什么意思

- 欲得安身处是什么意思

- 欲得官,杀人放火受招安;欲得富,赶着行在卖酒醋是什么意思

- 欲得官, 杀人放火受招安; 欲得富, 赶着行在发酒醋。是什么意思

- 欲得水自灌是什么意思

- 欲得珠宝赴龙潭,溪流浅滩捡蚌壳是什么意思

- 欲得老寿,当温足露首。是什么意思

- 欲得谷食,当勤耕种;欲得智慧,当勤学问是什么意思

- 欲得谷,马耳镞是什么意思

- 欲得谷,马耳镞。是什么意思

- 欲得长生,肠中当清;欲得不死,肠中无滓是什么意思

- 欲得饮水是什么意思

- 欲心是什么意思

- 欲心难厌如溪壑, 财物易尽若漏卮。是什么意思

- 欲念是什么意思

- 欲念冲动是什么意思

- 欲念等6则是什么意思

- 欲思其利,必虑其害;欲思其成,必虑其败是什么意思

- 欲思其利,必虑其害;欲思其成,必虑其败。是什么意思

- 欲悟亦无他法,熟读精思而已是什么意思

- 欲情是什么意思

- 欲成大事者,不惜小费是什么意思

- 欲成天下之务,必详其理;欲通天下之志,必达其情是什么意思

- 欲成家,置两犁;欲破家,置两妻是什么意思

- 欲战其民,必以重法是什么意思

- 欲战必先算其费,务因粮于敌也是什么意思

- 欲战必先算其费,务因粮于敌也。是什么意思

- 欲戴王冠,必承其重是什么意思

- 欲扩性是什么意思

- 欲扬先抑是什么意思

- 欲扬先抑法是什么意思

- 欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵.是什么意思

- 欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵。是什么意思

- 欲把情怀输写尽,终不似、少年游。是什么意思

- 欲把西湖比西子 从来佳茗似佳人是什么意思

- 欲把西湖比西子(打修辞用语一)拟人是什么意思

- 欲把西湖比西子, 淡妆浓抹总相宜是什么意思

- 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜是什么意思