毫针刺法

毫针刺法

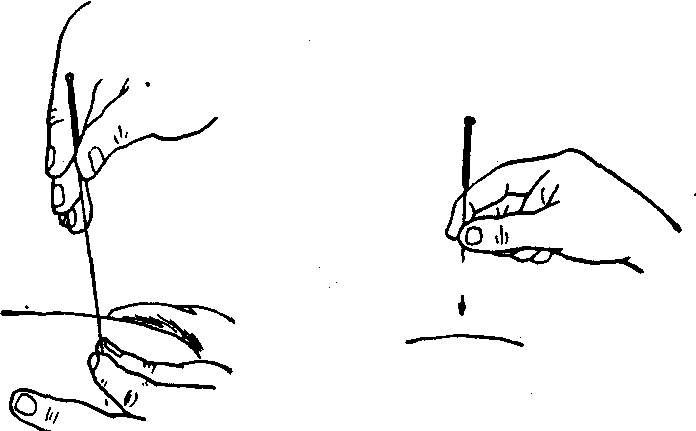

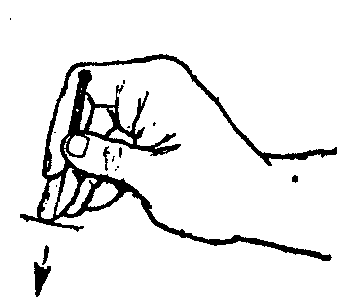

毫针是古代九针中的第七种,在针灸临床中应用最广泛,占有极其重要的地位。由于毫针针体纤细,必须具有一定的指力和技巧,才能准确无误地将针刺入机体,并进行各种手法的操作。因此,必须练指力,练捻转、提插、搓针、摇针等不同针刺技巧。练针时,可以在捆紧的棉团或纸垫上,或在软木上进行。将一些基本手法练熟之后,方可临证用针。(图1、2)

图1 纸垫练针法

图2 棉团练针法

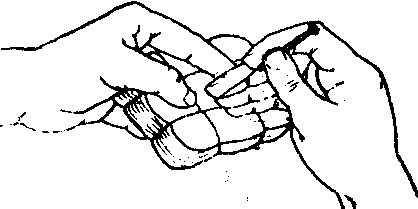

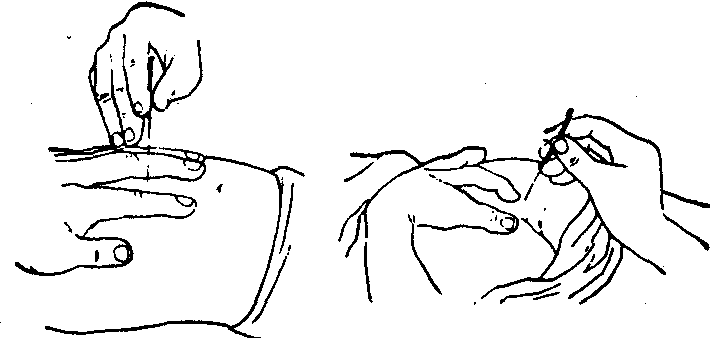

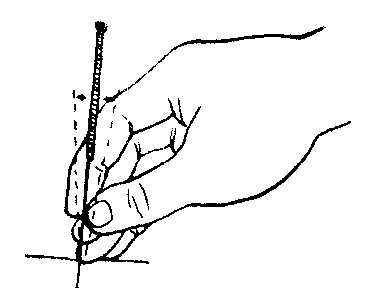

进针法 在进行针刺操作时,一般用双手配合,将针刺入皮肤的方法,称进针法。临床上,多以右手持针,靠拇、食、中指夹持针柄(图3),称右手为“刺手”。左手按压针刺部位或辅助针身,称左手为“押手”。常用的进针法有如下几种。

图3 持针姿式

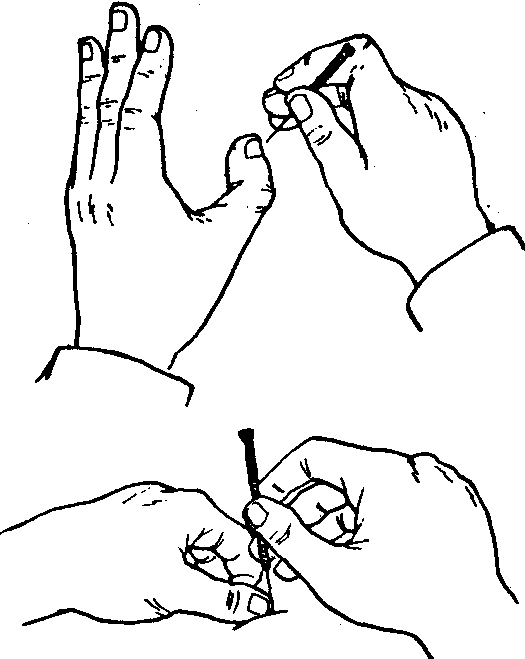

指切进针法 又称爪切进针法,是自古流传下来的最常用的一种进针方法。此法是以押手拇指或食指指端按在腧穴位置的旁边,以刺手持针紧靠指甲面将针刺入腧穴的方法。它适用于短针的进针。(图4)

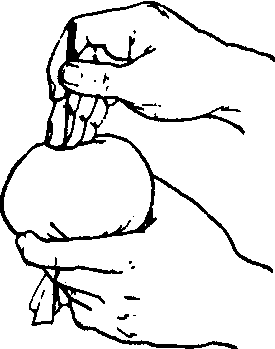

夹持进针法 又称骈指进针法,是从押手拇指和食指夹捏消毒干棉球裹住针体下端,将针尖对准穴位,刺手捻动针柄,左右两手配合将针刺入腧穴的方法。此法适用于长针的进针。(图5)

捻转进针法 是用刺手拇、食指或拇、食、中指夹持针柄,将针尖对准穴位,一左一右地轻轻捻动针柄(捻转角度不超过180°),边捻边向下加力,将针刺入穴中。此法适宜于初学者。

舒张进针法 是用押手拇、食两指或食、中两指将所刺腧穴部位的皮肤向两侧撑开,使皮肤绷紧,刺手持针,使针由左手拇、食或食、中指间刺入腧穴。此法主要适用于皮肤松弛部位的腧穴。(图6)

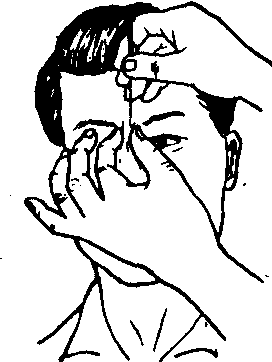

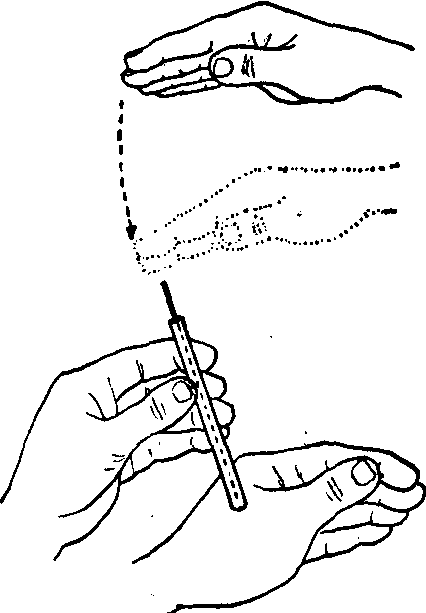

提捏进针法 是用押手拇、食两指将穴位皮肤捏起,刺手持针,由捏起皮肤的一端将针刺入。此法主要适用皮肤浅薄部位的腧穴进针。(图7)管针进针法 是将特制的针管置于穴位上,把针放入管中,针柄稍高出针管,用右手食指或中指弹击或叩打针尾,将针刺入皮内。然后退出针管,再将针捻入或直接刺入穴中。此法适用于短针的进针。(图8)

图4 指切进针法

图5 夹持进针法

图6 舒张进针法

图7 提捏进针法

图8 管针进针法

单手进针法 是用刺手的拇、食指持针,中指端紧靠穴位,指腹抵住针身下段,当拇、食指向下按压时,中指随之屈曲,将针刺入。此法适用于较短毫针的进针。(图9)

进针后手法 是指进针之后到出针之前的操作方法;针法的精华均在于此。它包括基本手法和复合手法。这些方法最早见于《黄帝内经》,历代均有发展。南宋的席弘,金元的窦汉卿,明代的陈会、徐凤、高武、李梴、杨继洲等,都很重视手法,并在各自的著作中,罗列出手法的类别、名称、操作要领和用途。《针灸大全》一书中收载的《金针赋》,尤其详于手法。

图9 单手进针法

基本手法 基本手法是针刺的基本操作方法,是由一种或两种基本动作组成的手法,包括以下三个方面的内容:

❶单一的基本动作,如揣、爪、搓、弹等;

❷相反相成的两种基本动作,如提插、进退等;

❸两种基本动作结合为一个连续动作,如搬垫、飞推等。基本手法是构成复合手法的基本要素。在通常情况下都是右手持针,左手循、摄、爪、切等。杨继洲的下手八法就有一半是属于左手操作的。

窦汉卿在《针经指南》里总结出十四种基本手法,即动、退、搓、进、盘、摇、弹、捻、循、扪、摄、按、爪、切等十四法,是基本手法的核心内容。

(1)动: 是催气运气手法之一。将针在体内进行或提或摇或转。《针灸问对》说:“动,凡下针时,如气不行,将针摇之,如摇铃之状,动而振之,每穴每次须摇五息,一呼一摇,按针左转,一吸一摇,提针右转,故曰动以运气。”

(2)退: 是指出针时先退一豆许,稍留针,然后出针。《针经指南》说:“退者,为补泻欲出时,各先退针一豆许,然后却留针,方可出之,此为退也。”

(3)搓: 是指行针过程中将针往一个方向捻转而言。因得气而针被吸紧。在紧度适宜的情况下,结合提插捻转可以出现凉感或热感。《针灸问对》说:“搓,下针之后,将针或内或外,如搓线之状,勿转太紧,令人肥肉缠针,难以进退,左转插之为热,右转提之为寒,各停五息久,故曰搓以使气。”

(4)进: 是将针由浅部刺入深部的手法。一般按天、地、人三部(也称三才)次序进入,或转针而进,或推针而进。《针经指南》说:“进者,凡不得气,男外女内,及春夏秋冬,各有进退之理,此之为进也。”这里的春夏秋冬是指春夏宜浅刺,秋冬宜深刺而言。

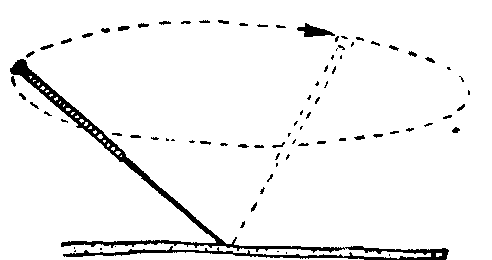

(5)盘: 是专用于腹部的一种针刺手法,针刺入腹部穴位后,将针扳倒进行盘转。(图10)《针灸问对》说:“盘,如针腹部软肉去处,只用盘法……其盘法如循环之状,每次盘时,各须运转五次,左盘按针为补,右盘提针为泻。故曰盘以和气 。”

图10 盘法

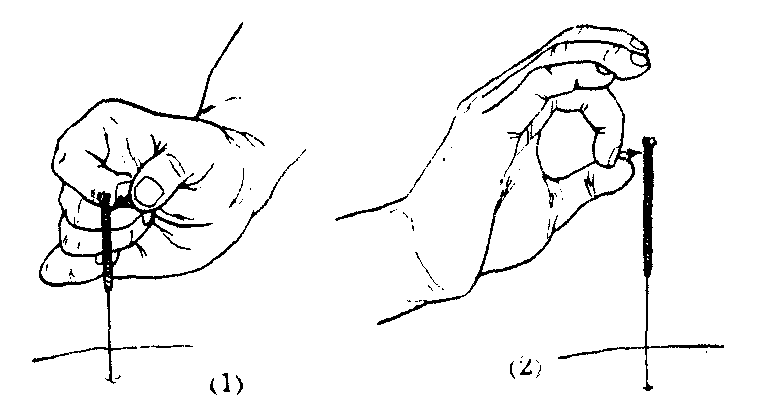

(6)摇: 是出针时使用的一种手法。(图11)《针经指南》说:“摇者,凡泻时,欲出针,必须动摇而出者是也。”《针灸问对》说:“摇,凡退针出穴之时,必须摆撼而出之,青龙摆尾亦用摇法,故曰摇以行气,此出针之法也。”这与《内经》中之“摇大其孔”不同,前者属行气法,而后者为一种泻法。

图11 摇法

(7)弹: 是弹动针柄的一种手法,具有催气和行气的作用。弹法一般在得气的基础上进行。(图12)

图12 弹法

(8) 捻: 是以手指捻转针柄使针旋转,系重要的基本手法之一,经常和九六、呼吸等方法结合在一起构成多种复式手法。《针经指南》说:“捻者,以手捻针也,务要识乎左右也。左为外右为内。”《针灸大成》说: “凡下针之际,治上大指向外捻,治下大指向内捻。……内捻者为补,……外捻者为泻。”

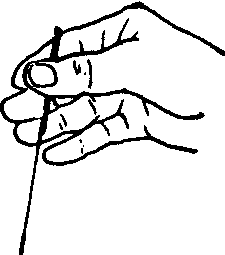

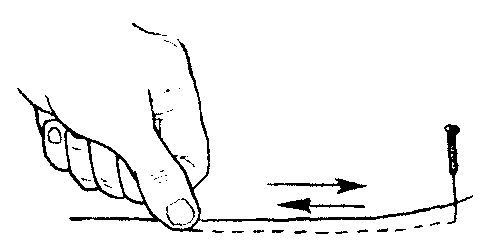

(9)循: 是催气速至的手法之一。《针经指南》说:“循者,凡下针于部分经络之处,用手上下循之,使气血往来是也。”《针灸问对》说:“下针后,气不至,用手上下循之。假如针手阳明合谷穴,气若不至,以三指平直,将指面于针边至曲池上下往来抚摩,使气血循经而来。故曰循以至气。”此法多在得气缓慢之时用之,以催气速至。循时用力不可大,一般以顺经方向为宜。(图13)

图13 循法

(10) 扪: 是指出针后,用手指揉按针孔,以促使针孔闭合。《针灸大成》说:“扪而闭之。经曰,凡补必扪而出之。故补欲出针时,就扪闭其穴,不令气出,使气血不泄,乃为真补。”《针灸问对》说:“扪……痛处未除,以手扪摩痛处,外以飞针引之,除其痛也。”

(11) 摄: 是行气的针刺手法之一。《针经指南》说:“摄者,下针如气涩滞,随经络上下,用大指甲上下切,使气血自得通行也。”

(12) 按: 指按针加力而言,是增强针感的一种手法。《针经指南》说:“按者,以手拈(即捏)针,无得进退,如按切之状是也。”《金针赋》说:“沉重豆许曰按。”《针灸问对》说:“按,欲补之时,以手紧捻其针按之,如诊脉之状,勿得挪移,再入,每次按之,令细细吹气五口,故以按以添气,添助其气也。”

(13)爪: 于定穴之后,以爪于穴上掐成一个痕迹,然后在爪痕处进针。《针灸问对》说:“爪者掐也,用左手大指甲,著力掐穴,右手持针插穴有准,此下针之法也。”(14)切: 进针时,先在穴之周围切掐,以使气血宣散,然后进针。《针经指南》说:“切者,凡下针必先使大指甲左右手于穴切之,令气血宣散,然后下针,是不使伤于荣卫也。”

在建国后的一些著作中,对于基本手法有不同的分类:有分为进、退、捻、留、捣的;有分为搓、捻、弹、扪、循、揉、按的;有分为提按、搓捻、关闭、搜刮、飞推、拨动、弹震、循摄、盘摇、搬垫、停留、通按的;有分为进退、提插、捻转、留针的;还有的只归纳为提插与捻转两法,将刮针、弹针与震颤视为辅助手法。如果把古代和现代的单式手法归纳起来,主要有如下24法,即: 揣、爪、关、抠、摄、循、扪、揉、进、退、提、按、搓、捻、盘、搜、摇、拨、弹、弩、推、飞、刮、留。

复合手法 系由不同的几种基本手法组合而成。在针灸临床中具体运用的各种补泻手法和催气、调气诸法,都是按不同的固定形式组合起来的复合手法。(见“针刺补泻”条和“针刺得气”条)

出针法 在行针施术或留针后,达到一定的治疗目的即可出针。常用的出针法有两种:

抽出法 出针时,先以押手拇、食两指持消毒干棉球按于针孔周围,刺手将针迅速抽出体外。

捻出法 出针时,先以押手拇、食两指持消毒干棉球按于针孔周围,刺手持针作轻微捻转,边捻边将针提出。

☚ 十二刺 三棱针刺法 ☛

- 𧬧是什么意思

- 𧬨是什么意思

- 𧬪是什么意思

- 𧬮是什么意思

- 𧬰是什么意思

- 𧬻是什么意思

- 𧭈是什么意思

- 𧭊是什么意思

- 𧭎是什么意思

- 𧭏是什么意思

- 𧭓是什么意思

- 𧭔是什么意思

- 𧭜是什么意思

- 𧭞是什么意思

- 𧭠是什么意思

- 𧭤是什么意思

- 𧭥是什么意思

- 𧭦是什么意思

- 𧭪是什么意思

- 𧭮是什么意思

- 𧭸是什么意思

- 𧭹是什么意思

- 𧭼是什么意思

- 𧭽是什么意思

- 𧮆是什么意思

- 𧮇是什么意思

- 𧮈是什么意思

- 𧮈巴郎;謇巴郎;蹇巴郎是什么意思

- 𧮑是什么意思

- 𧮓是什么意思

- 𧮙是什么意思

- 𧮪是什么意思

- 𧮪言𧮪语是什么意思

- 𧮪謕是什么意思

- 𧮪谑是什么意思

- 𧮪𫍴是什么意思

- 𧮫是什么意思

- 𧮬是什么意思

- 𧮮是什么意思

- 𧮯是什么意思

- 𧮯𰶑𧮯𰶑是什么意思

- 𧮰是什么意思

- 𧮰谺是什么意思

- 𧮵是什么意思

- 𧮺是什么意思

- 𧮻是什么意思

- 𧮼是什么意思

- 𧯀是什么意思

- 𧯆是什么意思

- 𧯊是什么意思

- 𧯊恨是什么意思

- 𧯋是什么意思

- 𧯏是什么意思

- 𧯑是什么意思

- 𧯒是什么意思

- 𧯖是什么意思

- 𧯙是什么意思

- 𧯠是什么意思

- 𧯡是什么意思

- 𧯦是什么意思