桑蚕体壁integument of mulberry silk-worm

包被蚕体的最外层组织,由起源于外胚层的真皮细胞及其分泌物或衍生物组成。体壁具有着生肌肉,支撑身体,保持体形,防止体内水分散失,保护体内器官免受损伤和防御病原物侵入等作用。此外,体壁上还着生多种感觉器,是蚕体与外界环境取得联系的桥梁。

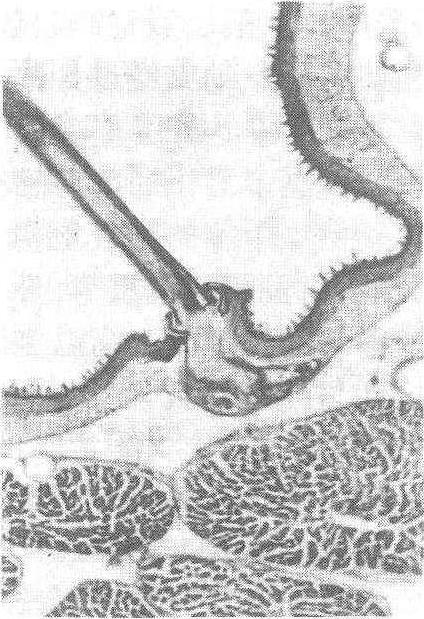

体壁的构造 幼虫体壁由底膜、真皮、表皮3层构成。底膜是体壁的最内层,紧贴于真皮层底部,为一层透明的非细胞结构的薄膜。在电子显微镜下观察,是一无定形颗粒层。主要化学成分为中性粘多糖。底膜是体壁的内部界限,对血液内化学物质和激素等进入真皮层有选择通透性。底膜内面附着有神经末梢、肌肉、微气管等,神经和肌肉并穿过底膜进入表皮(图1)。

图1 体壁的构造

真皮层由一层细胞组成,每个细胞各有一个略呈球形的核,细胞膜不明显。真皮细胞中含有色素粒,是决定体色的重要因素,还含有尿酸盐类的结晶物,决定着体壁的透明度,凡是尿酸盐结晶较少或缺乏的部位或幼虫老熟时,尿酸盐通过血液转入泌尿器官时,体壁比较透明。还有一种油蚕,因真皮细胞内不能沉积尿酸盐,整个体壁透明如同油纸。幼虫期尤其是新表皮形成时,真皮细胞特别发达,细胞分裂增殖并增大呈柱形。在真皮细胞上端形成丝状小突起,分泌颗粒状物质形成新表皮。此外,有些真皮细胞特化成毛原细胞、蜕皮腺以及各种感觉器官(见桑蚕感觉)。

表皮层在体壁的最外面,是由真皮细胞分泌形成的非细胞性组织。体壁的作用和特性主要在于这一层。表皮层不仅包被在蚕体表面,而且是一切由外胚层内陷生成的器官组织如前肠、后肠、气管等的内壁。表皮层的表面有很多小突起,由内向外又分为内表皮、外表皮和上表皮3层。内表皮约占表皮层的4/5,由许多重叠的薄片形成。主要成分是几丁质与蛋白质,它们以共价键相连结成稳定的糖蛋白复合体。内表皮一般无色柔软,富延展性和弹性。在幼虫蜕皮过程中,大部分被溶解为真皮细胞所吸收。

外表皮的厚度约占表皮层的1/5,较内表皮薄而硬,在蚕体节间膜或其他柔软部位,外表皮极薄,甚至不存在。外表皮由内表皮的一部分转化而来,因而基本化学组成和内表皮相同。起蚕、新蛹以及刚羽化的成虫所形成的新表皮,只有内表皮和上表皮,因而质地柔软,呈乳白色,经一定时间,由真皮细胞产生的多元酚酶与积聚在上表皮下的表皮酪氨酸作用,生成3、4二羟基苯丙氨酸再被氧化成多元酚,最后被氧化成邻醌。这种邻醌向四周扩散并与蛋白质分子结合,使柔软而可溶的节肢蛋白,鞣化成较坚硬而不溶的骨蛋白。在表皮硬化的同时,形成黑色素,构成桑蚕的体色和斑纹。上表皮是表皮层的最外层,也是最薄的一层,表面有细小突起,上表皮不含几丁质,由壳脂蛋白层和腊层二层构成。壳脂蛋白层在外表皮之上,由绛色细胞分泌,由脂类和蛋白质结合的壳脂蛋白组成,为腊层的下垫面,具有支撑作用,并限制体躯过度生长,决定蚕体体表的模式。它是发生新皮时最先形成的一层,将新表皮和旧表皮隔开,旧皮的消化产物、水分可透过, 而蜕皮液不能通过,也不被蜕皮液溶解,腊层是体壁的最外层,在蚕体蜕皮前数小时,由真皮细胞分泌。通过孔道向上运输而形成。腊层的腊质类似蜂腊,主要是由醇和脂肪酸结合形成的酯,故具有亲脂疏水的性质。对表皮单位重量和单位面积所含腊质的绝对量,除起蚕稍低外,一般无大变化,但上蔟后与日俱增,特别是将化蛹时激增。腊层含腊量因幼虫饲料不同而有异,以改良鼠返为多,鲁桑较少; 同一桑品种以适熟叶为多,老叶和嫩叶少; 饲育中高温比低温多。腊层的含腊量多少决定体壁透过性的高低,含腊量愈多,透过性愈差,对防止蚕体内水分过度蒸散和阻止外物的侵蚀具有重要作用。腊层中含有的脂肪酸,特别是辛酸和己酸,可防止真菌侵入体内。内表皮和外表皮均有极微细的孔道纵贯上下,它们起自真皮层上伸至表皮的中央附近,分歧成树枝状,末端达上表皮的小突起中,是真皮细胞的细胞质向外伸出的细丝,在分泌活动结束缩入真皮细胞后留下的细管道。新皮形成时很多生化反应必需有真皮细胞的分泌物参与作用,而这些分泌物就是由孔道分阶段分泌运送的,如运送真皮细胞分泌的含有几丁质和蛋白质的物质,进行鞣化和着色反应所需的酚类及相应的酶系,形成或修补腊层的腊质等。在表皮形成后,孔道中充满硬化物质,成为表皮层的支柱。

蛹和成虫的体壁,其构造和幼虫大致相似,也由底膜、真皮和表皮3层构成。所不同的是: 成虫的真皮层很薄; 蛹和成虫的表皮层中,在外表皮与内表皮之间比幼虫多一层中表皮 (蛹和成虫的节间膜及成虫侧面表皮中缺乏外表皮和中表皮);表皮的鞣化程度也不同。蛹的表皮高度鞣化,外表皮着色深而坚硬,成虫表皮的硬化着色程度较蛹期轻,而且只限于头、胸部以及腹部的背面和腹面,故成虫腹部较柔软而有伸缩性。

体壁的衍生物 有体壁突起和蜕皮腺。体壁突起又可分为非细胞性的和细胞性的2类。非细胞性突起存在于幼虫表皮表面,为多数针状、刺状乃至棒状的小突起。这种突起的形状、大小和密度,因蚕品种和斑纹的种类而有不同。细胞性突起又可分为单细胞突起和多细胞突起两种。单细胞突起是由一个真皮细胞特化而成为毛原细胞。在幼虫期毛原细胞向体壁表面形成刚毛。刚毛与表皮成关节状,蜕皮时毛从基部脱落,由毛原细胞再生新毛,刚毛有触觉作用,成虫时毛原细胞向体表生成白色的鳞片,被复全体,鳞片基端有柄插入体壁,他端有数个缺刻。鳞片的形状和分布多少因着生部位而有不同,翅上的鳞片宽而短,缺刻多; 体躯上的较细长,缺刻少; 环节前方的鳞片较后方多,背面的鳞片比侧面多,节间膜上无鳞片。鳞片在体表整齐地呈复瓦状排列,有保护体躯的作用。多细胞突起是一部分表皮连同真皮层向外突出形成,存在于第8腹节背面中央的尾角。

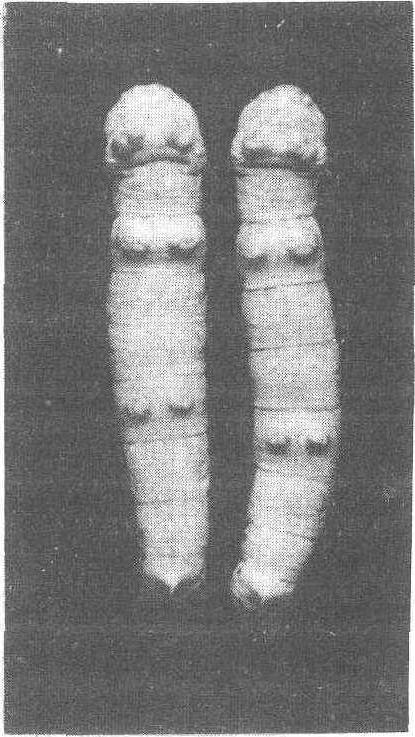

中国特有的龙角蚕品种(图2),由于3眠和4眠中存在于第2、3、5、8等4个体节侧背线上的部分真皮细胞进行异常分裂,细胞肥大向体表隆起,形成瘤状体,4个环节上共生成4对,最多时,在第2~11体节的侧背线上均生出1对。蜕皮腺是真皮细胞特化而成的白色囊状腺体。共15对,其中13对位于第1~12体节背面内侧真皮层内方,另外3对位于各胸节的基部。蜕皮腺由3个细胞构成,其中1个大形,核呈树枝状,是分泌细胞,其他2个较小,成核球形,抱合成导管,为导管细胞,开口于表皮表面。每龄蜕皮腺成周期性活动,眠时,分泌细胞膨大充满蜕皮液,眠中,导管开放,放出蜕皮液至新上表皮与旧内表皮间,借蜕皮液中的蛋白酶和几丁质酶,溶解旧内表皮,使新旧表皮分离,以便旧外表皮脱下,蜕皮后,蜕皮腺进入静止状态,直至下次眠时再开始活动。

图 2 龙角蚕

- 林维雁是什么意思

- 林绿是什么意思

- 林缉光是什么意思

- 林缘是什么意思

- 林缘效应是什么意思

- 林缘洞是什么意思

- 林网是什么意思

- 林罕是什么意思

- 林罗山是什么意思

- 林美南是什么意思

- 林美芳是什么意思

- 林群是什么意思

- 林群玉是什么意思

- 林義順是什么意思

- 林羲桐是什么意思

- 林羽是什么意思

- 林翔是什么意思

- 林翘是什么意思

- 林翼中是什么意思

- 林翼支是什么意思

- 林耀是什么意思

- 林耀华是什么意思

- 林耀基是什么意思

- 林耀山是什么意思

- 林耀德是什么意思

- 林耀華是什么意思

- 林老佛是什么意思

- 林老板是什么意思

- 林者仁是什么意思

- 林耐是什么意思

- 林耐“植物分类学”的谬误是什么意思

- 林耸是什么意思

- 林聆是什么意思

- 林聪中是什么意思

- 林聪明是什么意思

- 林肃翁是什么意思

- 林肖庄是什么意思

- 林肤是什么意思

- 林肯是什么意思

- 林肯中心(美)是什么意思

- 林肯之战是什么意思

- 林肯传是什么意思

- 林肯国民集团是什么意思

- 林肯的重建计划是什么意思

- 林肯纪念堂是什么意思

- 林肯羊是什么意思

- 林肯表演艺术中心是什么意思

- 林肯被刺案是什么意思

- 林肯诞生日是什么意思

- 林肯诞辰日是什么意思

- 林肯-道格拉斯辩论是什么意思

- 林肯郡是什么意思

- 林肯集市之战是什么意思

- 林肯,亚伯拉罕是什么意思

- 林肯,利瓦伊是什么意思

- 林肯,本杰明是什么意思

- 林肯,罗伯特· 托德是什么意思

- 林育南是什么意思

- 林育英是什么意思

- 林胜兴是什么意思