有蒂皮肤移植术

将皮瓣或皮管,从供皮区移植至受皮区的全部手术过程,称为有蒂皮肤移植术,通常简称有蒂植皮术。包括术前计划、形成、移转、断蒂等主要操作步骤,以及术后处置和术后并发症的处置。无创技术操作,是进行有蒂植皮术每一操作步骤所必须严格遵守的重要原则之一。

术前计划 有蒂植皮术的术前计划,是保证全部治疗过程有条不紊地顺利进行,得以取得预期疗效的前提和基础。术前计划包括:修复部位即受皮区的要求和准备,供皮区的选定,皮瓣或皮管的选择,和准确而周密的设计等。

(1) 受皮区的要求和准备,视情况不同而异。如为肉芽创面,应尽力设法先移植皮片封闭,如不可能实现时,则必须作好防止感染的充分术前准备。新鲜的创伤性缺损,需用皮瓣即时修复时,要注意彻底清创,不要顾虑缺损将因之扩大,增加修复难度而有所姑息。创缘须切割整齐,成为形状较规则的创面。已愈合的曾有过深部组织感染,特别是骨髓炎的创口部位,须俟病情充分稳定,残余感染完全消散后,再着手修复。恶性肿瘤切除后的缺损,除某些颜面器官外,一般应暂以较简单的方法闭合,经数年观察确无复发迹象时,再行有蒂植皮法修复。恶性肿瘤切除后须即时行有蒂植皮法修复者,更应注意遵循不可顾及修复难度的增加而切除有所姑息的原则。

(2) 供皮区的选定,首先应遵循由近及远,即先局部,次邻位,后远位的考虑顺序。还须注意皮肤的色泽、质地、柔韧度、血管分布、皮下脂肪层的厚薄、毳毛的分布等特点。并兼顾修复的目的是以外形抑或以功能为主,以及供皮区可能造成的后遗畸形或功能损失。再结合患者的年龄、性别、身体一般情况等因素,全面综合权衡确定。

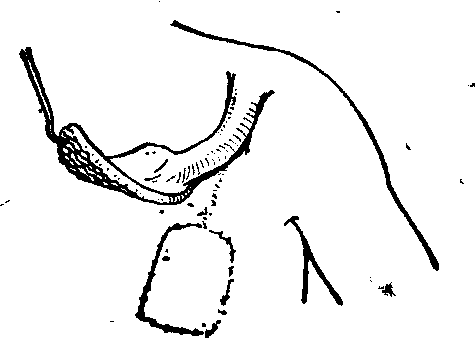

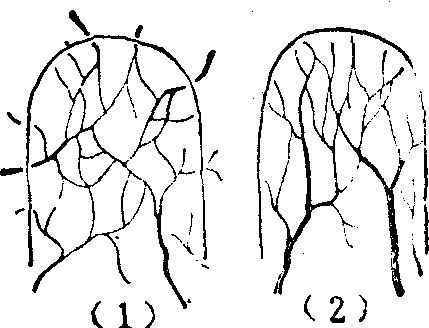

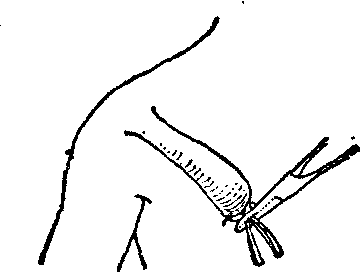

(3) 皮瓣或皮管的选择,二者各有利弊,只有相对适应证,并无绝对界限,可以扬长避短,互相补充。有时往往决定于术者的经验与习好。但皮瓣在规定的长宽比例限度内可以即时移转,故新鲜创伤的早期修复,只能选用皮瓣。近年来,游离皮瓣的出现,突破了常规的长宽比例规定限制,使原需分次施行的手术可以一期完成,为早期和后期修复都提供了更有利的条件,使皮瓣手术的方法,内容更加丰富。因此,皮瓣的应用已较皮管逐渐占有优势。另外,皮瓣与皮管还可采用连合的方式,于皮管的一端另连接一皮瓣,此种方式的皮管部分,或仅起蒂的作用,以利皮瓣的直接移转,亦或兼用为修复组织(图1)。

图1 胸肩峰皮管的胸端连接皮瓣

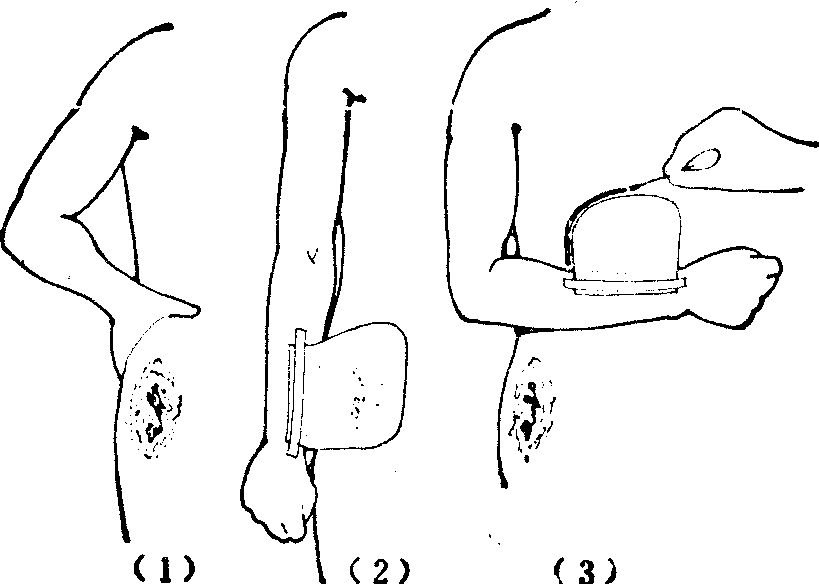

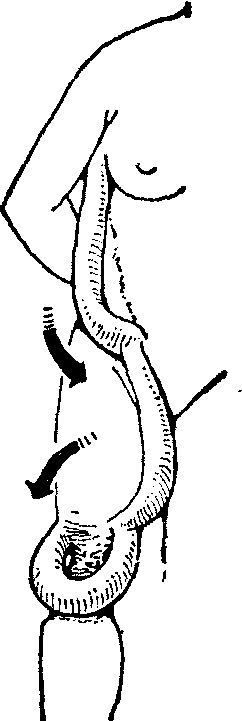

(4) 采用皮瓣或皮管修复,术前都须依靠逆转设计法,又称试样法,进行准确周密的设计。此法为Gillies于1932年所首创,沿用至今。设计前,先须准确判断缺损的大小和形状,有瘢痕挛缩或组织错位的缺损畸形,尤须仔细观测与健侧反复对比,以免判断失误,而致设计出现偏差。兹以皮瓣修复为例说明逆转设计法的具体步骤。取稍能伸缩与皮肤弹性略似的物质,如布片、橡皮膏的衬纱做为试样材料,其中以衬纱较好,既稍能伸缩,且可透过较大网孔进行观察。就需修复部位多次测试,剪出皮瓣的样型,样型应略较缺损为大,如为延迟或间接移转时,更需适当放大,以补偿分期多次手术中的损耗。选样型的适当部位为蒂,按照与预定手术步骤相反的程序,将皮瓣的样型逐步落实至选定的供皮部位,用龙胆紫溶液标画在皮肤上(图2)。皮管的设计,其原则与皮瓣相同。移转过程中需要体位制动的皮瓣或皮管,应注意所取制动姿势是否顺应或接近自然体态,蒂的长度、方位是否恰当,有无张力或旋扭、折屈等。

图2 皮瓣逆转设计法示意

(1)髋部病变; (2)取试样材料剪制预测的病变切除后的创

面样型,计划形成以腕部为中间媒介的胸腹壁皮瓣修复创

面;(3)屈肘测试确定样型在供皮区的适当位置,用龙胆紫

溶液画出皮瓣轮廓。

皮瓣或皮管的形成 沿用龙胆紫溶液画出的皮瓣或皮管的轮廓,根据手术总体规划切开皮肤,深度一般达深筋膜的浅面,然后进行皮下剥离,即可在一次或几次手术内形成皮瓣,或形成皮管(参见“皮管”)。

皮瓣或皮管的移转 皮瓣或皮管形成后,移植至受皮部位的步骤,称为移转。有即时移转或延迟移转,直接移转或间接移转等不同方式。

(1) 即时移转,即皮瓣于形成后立即移转,形成与移转两个步骤在同一次手术内完成。即时移转仅限于皮瓣。在由肌皮动脉供血的皮肤区域所形成的随意型皮瓣,长宽比值不大于1,且皮瓣的长度或面积不过大,远端不超越躯体的中线太多时,可行即时移转。在特殊解剖部位,如头、面、颈等血管分布丰富区域的皮肤,长度可适当地大于其宽度。在由直接皮肤动脉供血的皮肤区域所形成的轴型皮瓣,其长度只受该血管走行及长度的限制,甚至可在其远端另连接一长宽比例在规定限度内的随意型皮瓣,长度超出宽度很多,仍可即时移转。岛状皮瓣、游离皮瓣也都系即时移转的皮瓣。新鲜创伤的即时修复,只能采用即时移转的方式。

(2) 延迟移转,即形成与移转两个步骤不能在同一次手术内完成,甚至仅是形成步骤就需经一次以上手术。皮管的应用均属延迟移转。

延迟的目的,在于调整充实皮瓣或皮管的血运供应状况。凡疑有血运不足时,均应延迟移转。一般情况下,延迟,主要由长宽差异决定。随意型皮瓣,长度大于宽度,或长度虽不大于宽度但皮瓣过大时,如非在头颈部位,均需延迟移转。这是由于皮瓣内不包含主轴知名血管束,血管内灌注压较低之故,纵不超过规定的可以即时移转的长宽比值限度,仍难满足远端有足够的供血。缝制成皮管的双蒂皮瓣,如不包含有主轴知名血管束,而长度超过宽度的2.5~3倍以上,或虽在上述规定的限度内,但长度过大时,均需经一次或一次以上的延迟手术才能缝制成完整的皮管。在某些特殊情况下,皮瓣或皮管,虽不违背上述规定的各项约束条件,也都需行延迟手术:

❶供皮区曾被烧伤而有表浅瘢痕时;

❷皮瓣长轴与所在供皮部位的主要血管走向垂直或呈较大的交角,或与动脉流向相反,如四肢上蒂在侧方的横位、斜位,或蒂在远方的逆向皮瓣;

❸跨越躯体中线较多时;

❹移转中,蒂部将发生难以避免的旋扭或折屈,或远端将处于低垂位置时。

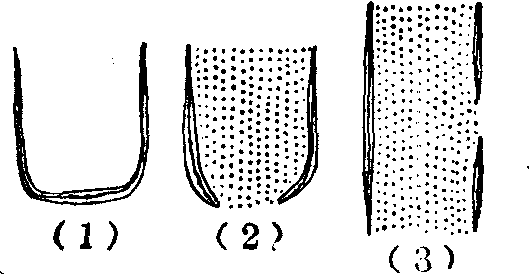

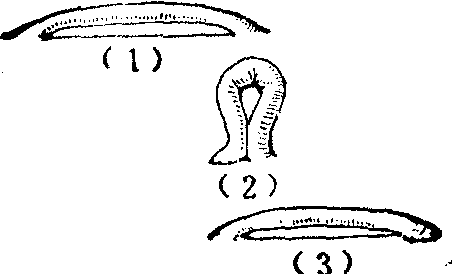

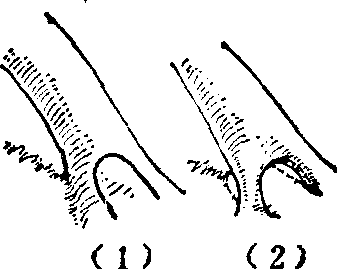

延迟的方法,皮瓣与皮管不同。皮瓣的延迟,除蒂部外,或缘皮瓣的周缘切开,深及深筋膜的表面,不行或仅略行皮下潜行剥离。也或不将皮瓣的周缘完全切开,但皮瓣的全部均行皮下剥离。然后重将皮肤切口原位缝合(图3)。

图3 皮瓣的延迟法

(1)完全切开,不行皮下剥离;(2)(3)不

完全切开,完全皮下剥离。

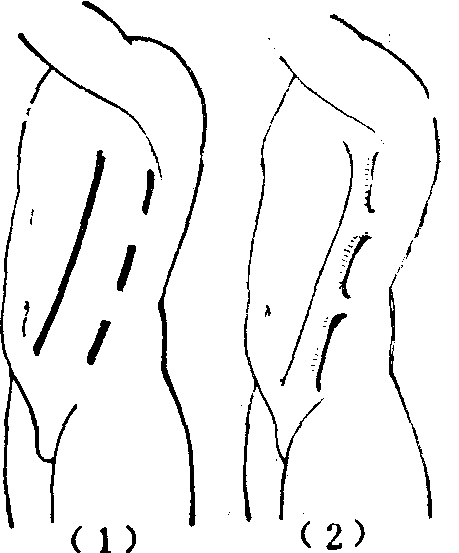

皮管的延迟与皮瓣不同,皮管的制成,可视为一种特殊的延迟方式。当不能一次完整缝成皮管的情况下,需采用留“桥”的延迟方法,其法,为于一侧切口的中央,保留一段暂不切开称之为“桥”的部分,剥离后,缝成除两蒂外尚以“桥”与供皮区相连的不完整皮管,下次手术,再将“桥”离断以缝成完整的皮管。“桥”的长短根据形成皮管的皮瓣的长宽比例差异的大小决定。有时也可以留置两个“桥”(图4)。还有先形成在同一轴线上两个有短的间隔的皮管,以后再相连为一的方法。

图4 皮管留置两个“桥”的延迟法

(1)切口;(2)缝合成有“桥”的不完

整皮管。

延迟后充分生效时间,或长宽差异较大需经一次以上延迟手术时的间隔时间,均为10~14日,时间过短,延迟的效应尚未充分达到,太长,则延迟效应的高峰已过且日趋衰减。但皮管的断“桥”手术,时间延长并无妨害。

延迟的效应,主要表现为皮瓣或皮管内真皮、真皮下、皮下血管通路和血流方向的调整顺位,以及血管管腔的扩张等内在变化。由此逐渐形成一个以蒂为基础,与皮瓣或皮管纵轴一致的新的血液循环体系,足以有效地保证其每一部位都有可靠的血流供应(图5)。通过延迟,皮瓣或皮管并无血管数量的增加,即无血管的新生。也没有外在的可见改变。也有人认为,延迟的效应在于提高组织对缺氧的耐受能力。

图5 延迟的效应示意

(1)延迟术前; (2)延迟术后的血

管变化。

(3) 直接移转,即皮瓣或皮管从供皮区直接移植至需要修复部位的移转方式。此种方式,手术次数少,亦相应减少辗转移植中皮肤组织的损耗,在进行有蒂植皮的手术设计时,应优先考虑,惟邻位特别是远位皮瓣、皮管直接移转时,常需肢体制动。游离皮瓣是借血管吻合操作的一种直接移转方式。

(4) 间接移转,即皮瓣或皮管形成后,需经一次以上的移植手术步骤,或以腕为中间媒介携带,始能从供皮区到达需要修复的受皮部位的移转方式。间接移转,通常有跳行、蠕动、倒翻、腕部携带等方法。

跳行法,亦称步行法,只适用于皮管的移转(图6)。本法优点是不需体位制动,或不需较强制的制动。缺点是手术次数多,皮肤组织的损耗因之增大。

图6 跳行法移转皮管由胸壁向髋部跳行移转。

蠕动法,一般较适用于皮管,也偶可用于皮瓣的移转。将皮管或皮瓣的两端交替的接近和分离,蠕动前进,以逐渐到达受皮部位(图7)。本法优点与跳行法相似,惟所需手术次数更多,时间更长,组织损耗更大,故仅在某些特定情况下使用。

图7 蠕动法移转

(1)皮管;(2)将皮管的一端切断,

使与另一端靠近缝合; (3)再将另

一端切断,使二端分离,皮管随之向前移动。

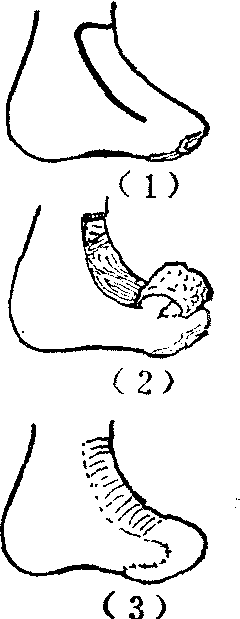

倒翻法,较适用于皮管,也可用于皮瓣的移转,将皮管或皮瓣的一端切断后,向受皮方向倒翻180°,以逐渐接近缺损部位。用于皮瓣,倒翻后,皮瓣底层的创面需暂植皮片(图8)。本法的优缺点与跳行法类似。用倒翻法移转的局部皮瓣,称为翻转皮瓣,如在洞穿性缺损周缘所形成的用为衬里的皮瓣,在腕部所形成的供携带移转用的皮瓣等。

图8 皮瓣的倒翻法移转

(1)足背皮瓣,用于足前端缺损的修复;(2)将皮瓣的近端向足前端倒翻; (3)切断蒂部后,翻转皮瓣修复。

腕部携带法,皮瓣或皮管的移转都能适用。将皮瓣或皮管的移转端断面,与在腕部桡侧所形成的局部翻转皮瓣的底面和掀起皮瓣后相连的创面相吻接缝合,借上肢广大的活动范围,携带远位皮瓣或皮管移转至受皮部位。此法需行肢体间的有时是较强制体位的制动,甚为不适,对年龄较大或婴幼儿童均应慎用。但此法移转,较前述其他间接移转各法,可以减少手术次数,为其优点。

皮瓣或皮管的断蒂 是有蒂植皮术的最终步骤。皮瓣或皮管移转后,逐渐与受皮创面的四周皮肤和基底间建立血运连系,不再完全依赖蒂部的供血时,即可将蒂切断并作适当修整,以结束全部修复过程。但有的皮瓣不需要断蒂,如皮下组织蒂皮瓣、岛状皮瓣、游离皮瓣,以及有的局部皮瓣等。有的皮瓣不需要将蒂全部切断,仅需作局部的手术修整,如局部旋转皮瓣移转后在蒂部相当旋转轴心部位所出现的“狗耳”皮肤皱褶。有的皮瓣则不可断蒂,如永久供血的皮瓣。

断蒂的时间,一般在移转后3周左右。如术后曾发生血肿、血运障碍或创口感染等并发症时,则应酌情推迟。此外,断蒂时间,还须参考皮瓣或皮管与受皮区接触面积的大小,修复部位的血运供应情况等因素决定。

断蒂前,对皮瓣或皮管的血运进行测试和训练,以免断蒂后血流骤然减少可能出现供血不足,甚至发生部分坏死。测试的最简易方法是蒂部夹压测验。皮瓣用肠钳夹紧蒂部,或用细的光滑木棍或筷子两根,分置于蒂部的两面,两端各以橡皮筋缠缚夹紧。皮管用橡皮筋或细而有弹性的橡胶管紧束其蒂部(图9)。压力均以恰好达到阻断血流的程度为限。如持续1小时以上,肤色正常,不显苍白或绀紫时,即可断蒂而无血运障碍发生之虞。除此法外,还有很多较复杂的用药物、试剂,或仪器测定血运法,如生理盐水皮泡试验、阿托品吸收试验、组织胺划痕试验、荧光素试验、放射性同位素廓清试验、光电描记测试、红外线温度记录等。这些测试都是在设法阻断蒂部血流的情况下进行,以观察皮瓣或皮管对蒂部的不依赖性。

图9 皮管蒂部束紧血运测试法

经测试表明血运建立尚不成熟者,可行蒂部夹压训练,暂缓断蒂,或分次断蒂。夹压训练,其法如夹压测验,每天夹压蒂部1~2次,每次持续时间,开始时较短,十或十数分钟,以后逐日延长,待延长到1小时以上而肤色不变时即可断蒂。分次断蒂的方法,如为皮瓣,可将蒂部分两次切断。如为皮管,可行开窗法,即在皮管的作蒂的一端的中央部开窗,缝合成为两个较狭的蒂,以后再分别离断(图10)。

图10 皮管开窗分次断蒂法

(1)切口;(2)穿孔开窗缝合。

断蒂前的血运测试或夹压训练,并非必经步骤,一般根据术者的实践经验即可决定适当的断蒂时间。断蒂的时间间隔,宁可稍长,而勿失之过短。

术后处置 皮瓣和皮管移植术的术后处置颇为重要,每一步骤的术后均须注意严密观察。尤其是在移转步骤中,需行肢与肢间或肢与体间制动者,更应随时观察动态。因不论采用何种制动措施,均难以达到绝对可靠的程度,在搬送病人的过程中,或变换卧位时,常难免移位,致蒂部发生扭折或受压而影响血流畅通。术后5~6天内,每日应定时多次查看制动的体位,并检视皮瓣或皮管的血循环状况,有无继发出血、炎症、感染等现象。游离皮瓣术后最初数日内,昼夜经常密切注视肤色、肿胀、皮温等的变化,更为重要,以便一旦出现异常,得以及时发现并采取相应对策。

接受皮瓣或皮管移植的修复部位,术后应尽可能保持在较高位置,并使移转端高出蒂部的水平,以利静脉回流,减轻肿胀。受皮部位在头颈部者可取半坐或半卧位,在四肢者可将术肢垫高,或使用骨科床以牵引架悬吊。在移转步骤中,需行肢体较强制体位制动者,由于不能变换姿势,患者常感疲乏及关节酸痛,尤以术后2~3天内为甚,应酌情给予较大剂量的镇静或止痛剂。关节部位的热敷和按摩也可减轻痛苦,一般5~6天后即可逐渐适应。解除制动后,关节功能往往一时难以完全复原,须进行积极的功能活动练习,配合理疗,以促其早日恢复。

术后并发症 皮瓣和皮管移植的每一步骤的术后都可能发生并发症,尤以移转术后较为多见。一旦出现较为严重的并发症,往往影响原定计划的继续进行而常须被迫修改,甚者无可挽回而遭致失败。因为有些严重的并发症目前还缺乏有效的补救措施,故应强调预防为主的原则。术后并发症中,以血运障碍较为常见且后果亦较严重,创口撕裂,移植皮肤撕脱,关节僵化等次之。

(1) 术后并发血运障碍,在皮瓣皮管移植术的形成、延迟、移转、断蒂各步骤手术后都可能发生。血运障碍的基本原因,或为动脉供血不足,或为静脉还流不畅。动脉供血不足,一般较为少见。表现为皮瓣或皮管的一部分早期肤色苍白、皮温低,以后肤色转暗,发生干性坏死。静脉还流不畅,轻者表现为肤色淡紫微红,较重者还出现水泡,严重者色紫而暗黑,肿胀明显,愈向远端愈严重,最终发生湿性坏死。血运障碍的出现有内在的即原发的原因与外在的即继发的原因。内在原因多导致动脉供血不足。有时系反应性血管痉挛的暂时缺血,短时内可望自行恢复;或为设计不周,未能遵守延迟移转的规定法则;或为游离皮瓣所吻合的动脉发生血栓; 或为血管蒂皮瓣术中损伤动脉; 或为有血管宿疾而术前未能查觉。内在原因有时也可导致静脉还流不畅,如手术中损伤还流静脉,或游离皮瓣移植时吻合的静脉条数不足等。而静脉还流不畅又可阻碍动脉血的输入。外在原因多引起静脉回流不畅。如制动不良,发生移位,以致蒂部扭曲或受压,动脉内压较高,血流尚可通过,静脉内压低,则回流受阻。又如皮瓣或皮管的远端低垂,低于蒂部水平,引起静脉瘀血。又如因严重感染,组织高度肿胀,或术后继发出血血肿形成,静脉(或动脉)受到压迫或发生栓塞,外在原因有时也引起动脉供血不足,除蒂部过度扭曲或受压阻塞外,缝合张力过大,血管因受过度牵拉也可致管腔狭窄或闭锁。

血运障碍,如系内在原因所致,早期行高压氧舱治疗,可能有一定效果,但过于严重者也难奏效。确认有动脉或静脉血栓形成者应及时手术清除。如系外在原因所致,须针对不同原因及早纠正,如采取改善制动,防止移位,将手术部位抬高,拆除部分缝线以减缓张力,止血和清除血肿等措施。一旦发生感染,除加强抗菌药物的使用外,须注意引流通畅,以减轻肿胀,避免感染扩散,血管受到压挤,引起组织溃烂坏死。

(2) 创口撕裂或移植皮肤组织撕脱,一般发生在移转中行肢体制动者,多见于创口初愈拆线之后,制动已部分解除,患者乃放松警觉,当突遇意外情况,如滑跌,或睡梦中猛力牵拉,就可将创口部分撕裂或移植的皮瓣、皮管完全撕脱。一旦发生,应即手术止血缝合,并加固制动。

(3) 关节僵化,发生在较长时间的肢体制动之后。制动解除后关节活动受限,酸痛不适,久久不能复原。故年龄较大如在45~50岁以上,或有关节宿疾者,均应慎用或禁用行关节制动的有蒂皮肤移植术。如已发生,则须坚持积极的功能活动练习,辅以理疗,以促其恢复。

- 前轮定位检查仪是什么意思

- 前轮定位角是什么意思

- 前轮抬起是什么意思

- 前轮转向机构是什么意思

- 前轮驱动是什么意思

- 前轮驱动拖拉机是什么意思

- 前软翻是什么意思

- 前辈是什么意思

- 前辈人是什么意思

- 前辈传留下来的舞姿是什么意思

- 前辈先生是什么意思

- 前辈学者或老师是什么意思

- 前辈惠及子孙的恩泽是什么意思

- 前辈教师是什么意思

- 前辈有重望者是什么意思

- 前辈的事业是什么意思

- 前辈诗人是什么意思

- 前辈说话艺人是什么意思

- 前辙是什么意思

- 前辙可鉴是什么意思

- 前辞是什么意思

- 前辫子是什么意思

- 前边是什么意思

- 前边儿旯是什么意思

- 前边寻狼,后边失兔是什么意思

- 前边金鸡喝水,后头绵羊卧地是什么意思

- 前运是什么意思

- 前运算思维是什么意思

- 前运算水平的自我中心化是什么意思

- 前运算阶段是什么意思

- 前运粮是什么意思

- 前近路是什么意思

- 前进是什么意思

- 前进(qj)型蒸汽机车是什么意思

- 前进—逆溯法是什么意思

- 前进、后退动作均合法度是什么意思

- 前进、后退都很方便是什么意思

- 前进三是什么意思

- 前进不止是什么意思

- 前进中的困难、阻碍是什么意思

- 前进党是什么意思

- 前进兵是什么意思

- 前进再前进是什么意思

- 前进出发是什么意思

- 前进北路是什么意思

- 前进南路是什么意思

- 前进古城是什么意思

- 前进同化是什么意思

- 前进 后退是什么意思

- 前进后退均合规矩是什么意思

- 前进和后退有规律是什么意思

- 前进和后退都有困难是什么意思

- 前进四是什么意思

- 前进型蒸汽机车是什么意思

- 前进士是什么意思

- 前进复合推理是什么意思

- 前进妇女是什么意思

- 前进帽是什么意思

- 前进帽子是什么意思

- 前进异化是什么意思