成人型呼吸窘迫综合征

成人型呼吸窘迫综合征(adult respiratory distresssyndrome,ARDS) 是一种继发于多种病因的急性进行性缺氧型呼吸衰竭;过去有休克肺、创伤性肺功能不全、急性呼吸困难综合征、急性肺功能衰竭综合征、急性肺微循环障碍性呼吸衰竭、成人肺透明膜病等命名;但本病的肺透明膜形成是继发的,与婴儿原发性肺表面活性物质缺损所形成的肺透明膜病不同。1967年Ashbough首先提出成人呼吸窘迫综合征,目前国际上多数采用这一命名。国内以成人型呼吸窘迫综合征名之,以与婴儿呼吸窘迫综合征相区别。本病的特征是弥漫性肺泡毛细血管膜损害、肺水肿、微小肺不张、肺顺应性降低,通气与血流比例失调,引起进行性低氧血症和极度呼吸困难,用一般吸氧方法难以纠正。过去病死率高达39~68%,自从应用呼气末正压呼吸合并氧疗,病死率明显降低。

本病的病因众多,任何原因引起的休克,在初期血流动力学障碍纠正后几小时或数天可突然发生ARDS,是休克病人死亡的一个重要原因。严重的肺部或全身感染,特别是革兰染色阴性杆菌败血症所致的感染性休克,严重的病毒感染,颅脑损伤,严重创伤,骨折时的脂肪栓塞,输血、输液过量过快,大量输入库存血造成的肺微血栓,播散性血管内凝血,吸入刺激性气体,氧中毒,长期使用呼吸器,体外循环,镇静剂过量,昏迷或全身麻醉后误吸大量胃内容物,烧伤,急性胰腺炎,尿毒症,腹膜炎,粟粒性结核,以及淹溺、子痫、羊水栓塞等都可引起本病。

病理改变是非特异性的。肺脏外观呈褐红色,表面有淤斑。因肺含水量增多,肺重量显著增加,可达正常的3~4倍。光镜下可见广泛的肺充血、间质和肺泡水肿,伴有肺泡内壁透明膜形成;还可见灶性或大片的肺泡萎陷、间质性肺炎,毛细血管内微血栓形成,有时可见肺小动脉或小静脉血栓;肺间质及肺泡出血可较水肿更重。电镜下可见内皮细胞及肺泡上皮细胞变性,基底膜肿胀增宽,肺间质水肿; 有时可见肺泡上皮Ⅱ型细胞板层小体排空和空泡变性以及毛细血管内血细胞和血小板的聚集。稍晚期病例可见肺泡上皮及间质细胞增生,甚至肺间质、肺泡、肺泡管和呼吸性细支气管发生纤维化。

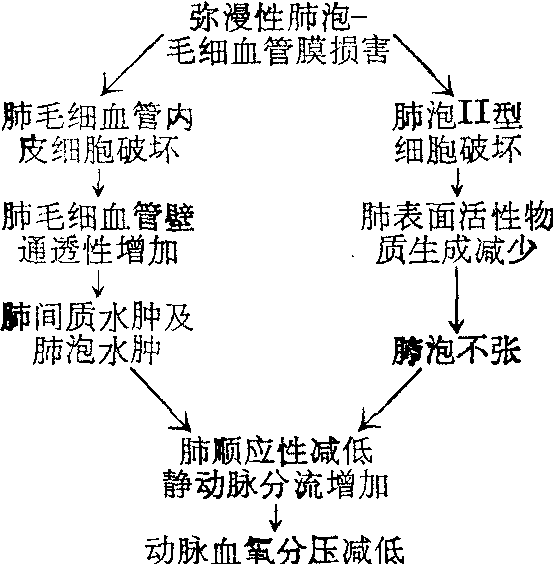

发病机理尚不很清楚。目前认为本病的发病因素是综合性的,且因不同病因而异;但其共同特点是弥漫性肺泡毛细血管膜损害所致的肺毛细血管壁通透性增加及肺表面活性物质减损。

在休克、严重感染或创伤时,由于组织损伤、炎症及机体的强烈应激反应,体内释放大量血管活性物质,如儿茶酚胺、5-羟色胺、组胺、缓激肽等进入血循环,引起肺血管收缩,肺微循环灌注量减少,发生缺血性缺氧。由于缺氧造成局部酸中毒环境,肺微血管对儿茶酚胺的反应性降低,且以动脉端较静脉端更为明显。当肺小动脉丧失张力而扩张时,肺小静脉仍处于收缩状态。于是肺毛细血管静水压升高,液体外渗。同时,血管活性物质的释放增多,缺氧、氧中毒、炎症、毒物、过敏等因素所致肺毛细血管内皮细胞的损害,都可引起毛细血管壁的通透性增加。于是,大量液体和大分子蛋白质滤出形成肺间质水肿。肺泡Ⅰ型上皮细胞也发生水肿变性,与基底膜分离或脱落,使肺泡壁通透性增加,液体进入肺泡。通透性越大,水肿液内蛋白质含量也越高,甚至可达6g/dl。蛋白质浓缩凝固,在肺泡壁上形成一层非水溶性的透明膜。此外,由于组织损伤、毒素以及休克时血液流变学改变导致血管内凝血及肺微血栓形成,不仅阻塞微循环使肺泡上皮细胞和毛细血管内皮细胞受损引起出血和透明膜形成,也可使肺组织释放血管活性物质引起肺充血、水肿。

肺泡表面活性物质的减损也是本病发病的一个重要因素。这是由于肺血流减少,肺泡血流灌注不足,导致磷脂代谢障碍,影响活性物质的形成;或由于缺氧、酸中毒、氧中毒或某些毒性物质直接损伤肺泡Ⅱ型上皮细胞,抑制活性物质的产生;也可由于水肿液的稀释作用,或渗出血浆中纤维蛋白原的直接破坏作用,使肺泡表面活性物质的活性降低或丧失。肺泡表面张力显著增高,大量肺泡陷闭,引起通气与血流比例失调,使肺静-动脉分流增加。肺泡表面张力增加所产生的向心力使肺间质内的静水压降低,也促使液体从肺毛细血管进入肺间质形成间质水肿(见图)。

成人型呼吸窘迫综合征典型发病机理示意图

本病的基本病理生理特点是:

(1) 肺容量,特别是功能残气量减少。这是由于血管旁间质水肿使小气道陷闭导致肺不张;肺血管充血,肺脏血容量增加; 也由于肺水肿减损表面活性物质导致肺泡缩小或陷闭所致。功能残气量减少,肺泡水肿及肺泡陷闭都会产生通气与血流比例失调,使肺静-动脉分流增加,导致动脉血氧分压降低。功能残气量减少,使肺顺应性减低,呼吸功增加,严重时可引起呼吸肌衰竭,通气量下降,缺氧加重。

(2)肺小血管收缩,肺循环阻力增加,肺动脉压增高,不仅使右心负担增加,而且迫使部分血流进入原来处于陷闭状态的终末小动脉支,形成静-动脉分流。

(3) 发病初期由于创痛、惊恐,或低氧血症,反射性刺激呼吸中枢引起过度通气,产生呼吸性碱中毒。缺氧严重时,组织内无氧糖酵解过程增加,乳酸生成增多,产生代谢性酸中毒。晚期呼吸衰竭时则表现为呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒。

患者可在原发疾病的过程中发病,也可在原发病的急性期似已稳定数小时至数天后突然发生。主要症状有进行性呼吸困难,呈浅、速的过度通气。病情进展,患者呼吸窘迫,带鼾音,吸气时肋间隙与胸骨上窝下陷,紫绀明显,劳累不堪,以致呼吸衰竭。在早期常无阳性体征,以后可出现湿罗音,呼吸音减低,在感染时可闻支气管呼吸音。X线表现迅速多变,早期多无明显改变,或仅有少量网状阴影; 一般在发病48小时可出现双侧弥漫性小斑片状浸润,表现为肺间质及肺泡水肿。病情进展,浸润融合,形成大片实变,其中可见支气管充气征。

诊断依据:

(1)在原发疾病(包括心肺疾病)的抢救或医治过程中出现难以解释的进行性呼吸困难、缺氧,采用一般吸氧方法难以改善;呼吸频率常>35次/分,紫绀逐渐加重;早期多无明显肺部体征,病情恶化后可出现罗音等阳性体征。

(2) X线表现: 早期可无异常,随着病情恶化,出现网状、点片状以至融合成大片的阴影。

(3)实验室检查:吸空气时PaO2<60mmHg,PaCO2≤35mmHg,晚期PaCO2>45mmHg;吸纯氧15分钟后PaO2<350mmHg,或肺泡-动脉氧分压差>200mmHg.或肺分流率>10%。

(4) 与心原性肺水肿鉴别时,肺楔压<10mmHg。

治疗首先应纠正缺氧,也为病因治疗争得时间。一经诊断,必须立即使用高浓度氧甚至纯氧吸入进行抢救,迅速提高动脉血氧分压达到60~70mmHg的较低安全水平。常需机械呼吸器配合氧疗。对神志清醒或恍惚者,可用带活瓣呼吸囊的密闭面罩进行手压辅助呼吸过渡至机械呼吸。对神志不清或昏迷病人宜用气管插管联结呼吸器,留管时间超过72小时宜作气管切开,放置气管导管。

间歇正压呼吸效果不佳时,可加用呼气末正压呼吸(PEEP),疗效显著。PEEP是在呼吸器的出口处连接一个塑料管,插入水平面下的深度(cm H2O),即为呼气末的压力。由于呼吸气全过程均为正压,故也称为持续正压呼吸(CPPB)。气道内压力增加可防止呼气时小气道与肺泡陷闭,还可使部分不张区的肺泡复张。PEEP是治疗本病的主要措施,它的作用是:

❶增加功能肺泡的数量,使功能残气量增大,稳定肺泡氧分压,促进气体交换。

❷增加肺容量,提高肺的顺应性,改善肺泡通气。

❸使通气与血流比例复常,肺分流减少,动脉血氧分压增高; 分流越大,效果越显。

❹在不影响心排血量的情况下,动脉血氧含量增加,氧输送量也增多,组织供氧改善。

❺供氧浓度可控制在50%以下,避免氧中毒。

应用PEEP时以选用定量型呼吸器为宜,调节每分钟通气量约20L/min。呼气末压自小而大逐步增至10cmH2O左右。吸入氧浓度约40%,维持动脉血氧分压在60~70mmHg,二氧化碳分压在32~40mmHg,肺泡-动脉氧分压差<100mmHg。应注意吸入气加温湿化,保持呼吸道通畅,定时进行血气分析,调整呼吸压。呼气末期压力在5~15cm H2O时并不明显影响心排血量。但当病情好转,肺顺应性增加,则压力传递较易,可影响心排血量,应逐步减低呼气末期压力,减少潮气量,但应保持动脉血氧分压在安全水平。PEEP的主要并发症是气胸或纵隔气肿,这是由于部分肺泡过度扩张破裂所致,应加警惕。一经发现,应立即安放胸腔插管水封瓶引流。

体外膜式氧合器(ECMO)或膜肺主要用于其他疗法无效的患者,尚在研究阶段(参见“人工肺”条)。

在纠正缺氧的同时,还应积极治疗原发病。合理使用抗生素。对血容量不足的病人可适当补液以维持正常偏低的血压与适当的尿量为度,但输液或输血过多或过速会加剧肺水肿,应密切观察临床效应加以调节。用Swan-Ganz导管监测肺毛细血管楔压,对控制补液较为理想。中心静脉压不能反映肺毛细血管静水压,因而不是调节补液的可靠指标。在本病早期,血浆蛋白无明显减少时补液以晶体为主; 但当血管内胶体渗透压过低时应考虑补充胶体液。因输液过量诱发本病或有肺水肿而少尿时,可适当应用利尿剂如速尿或利尿酸钠使体液保持负平衡而不使心排血量降低。在出现广泛毛细血管损害之前或有低蛋白血症时合并应用低盐白蛋白25~50mg·d-1,对促进利尿、解除肺水肿有益;但当肺毛细血管出现广泛损害时则忌用,否则白蛋白渗漏入肺间质反会抵销血管内外胶体渗透压差,使间质液的回收更为困难。

肾上腺皮质激素能减轻炎症反应,抑制毛细血管壁通透性的增高,对抗肺水肿,并有刺激细胞代谢,促进肺泡表面活性物质的产生,增强心肌收缩,降低外周血管阻力等作用; 大剂量时可有稳定溶酶体和抗毒作用。一般用地塞米松初量40mg,以后20mg每4~6小时一次静脉注射,24小时停药。也有人主张用大剂量甲基泼尼松30mg/kg静脉注射以对抗休克、败血症、脂肪栓塞或吸入性肺炎。

α受体阻滞剂可阻断儿茶酚胺、组胺、5-羟色胺等血管活性物质对血管的收缩反应,解除肺小动脉、小静脉痉挛,降低外周血管阻力和增加心排血量,从而使肺循环内的血液转向体循环,减轻肺水肿;且能增加冠状血管灌注量,降低心肌耗氧量,因而改善左心室功能,解除肺淤血。苄胺唑啉的剂量为2~4mg/dl溶液500ml静脉滴注,如血压下降较多,应暂停滴注并补充血容量,待血压上升后再滴。苯苄胺0.5~1mg/kg稀释于5%葡萄糖液300ml中静脉缓滴,亦需保持足够的血容量。我国创用胆碱能神经阻滞剂如山莨菪碱(654-2)治疗肺水肿有效。一般剂量为0.5~1mg/kg一次静脉注射;按病情需要可反复应用,重症可加大剂量。

预防本病应注意及时抢救休克和重度创伤,输液量与速度应适当掌握,输用大量库存血时宜用标准微孔过滤器(筛孔40μm),避免长时间吸入高浓度氧,胸腹部手术前后重视呼吸护理,预防呼吸道感染及肺不张。

- 林为新是什么意思

- 林为林是什么意思

- 林丽娟是什么意思

- 林丽娥是什么意思

- 林丽容是什么意思

- 林丽珊是什么意思

- 林丽韫是什么意思

- 林丽韫是什么意思

- 林举岱是什么意思

- 林举德是什么意思

- 林举略是什么意思

- 林举贞是什么意思

- 林举雄是什么意思

- 林乃翁是什么意思

- 林久翔是什么意思

- 林义夫是什么意思

- 林义守是什么意思

- 林义雄是什么意思

- 林义顺是什么意思

- 林义顺是什么意思

- 林义顺是什么意思

- 林义顺是什么意思

- 林义顺是什么意思

- 林义顺是什么意思

- 林之助是什么意思

- 林之夏是什么意思

- 林之夏是什么意思

- 林之夏是什么意思

- 林之奇是什么意思

- 林之孝家的是什么意思

- 林之果是什么意思

- 林之棠是什么意思

- 林之棠是什么意思

- 林之洋是什么意思

- 林之瀚是什么意思

- 林乐健是什么意思

- 林乐知是什么意思

- 林乐知是什么意思

- 林乐知是什么意思

- 林乐知是什么意思

- 林也是什么意思

- 林书宁是什么意思

- 林书扬是什么意思

- 林书鸿是什么意思

- 林乾良是什么意思

- 林予是什么意思

- 林予是什么意思

- 林云寰是什么意思

- 林云屏是什么意思

- 林云山是什么意思

- 林云萍是什么意思

- 林云陔是什么意思

- 林云陔是什么意思

- 林云陔是什么意思

- 林云陔是什么意思

- 林亚相是什么意思

- 林产制造化学是什么意思

- 林产化学工业是什么意思

- 林产化学工业手册是什么意思

- 林产品加工是什么意思