感皇恩

张可久 《杨驹儿墓园》

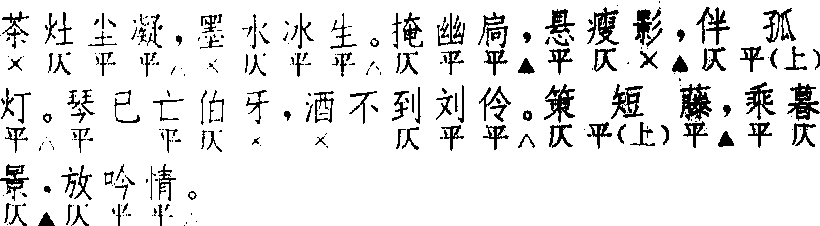

全曲十句:4△,4△。3▲,3▲,3△。4,4△。3▲,3▲,3△。前五句与后五句同为四字二句、三字三句相间,重复使用,极为整齐。双句须对,三句亦须鼎足对。词牌、诸宫调曲牌均为大石调,词句增减摊破,逐渐向北曲过渡。

感皇恩

唐教坊曲,用作词调。❶又名《小重山》。敦煌曲有此调传辞四首,因其内容及修辞均一致,可订为联章体,咏调名本意。任二北《敦煌曲初探》定为唐玄宗时所制。四首格律大同小异:其第一首(四海天下及诸州)、第二首(当今圣寿比南山)全同,双调,五十七字,上片为七七七三五句式,五句四平韵;下片为五五三七三五句式,六句四平韵。第四首(万邦无事减戈铤)五十八字,除末句添一字作六句句外,馀同第一、二首。第三首(四海清平遇有年)亦为五十八字,将上片第二句七字析成五字、三字两句,馀悉同前二体。此调至五代全改名《小重山》,而无复名《感皇恩》者,观《花间集》中诸词可证。至北宋,张先有《感皇恩》二首,其“万乘靴袍御紫宸”一首格律正合敦煌词第一首,《张子野词》入中吕宫(夹钟宫);其“廊庙当时共代工”一首格律正合敦煌词第四首,后结作三、六句式(六字为折腰句,《全宋词》断为三字两句),《张子野词》入道调宫(中吕宫)。两词均叶平韵,在宋时《感皇恩》中为仅见者,可谓犹存唐调,且与五代时《小重山》词皆合。此两词之调名,知不足斋丛书本《张子野词》作《感皇恩》,彊村丛书本则作《小重山》。《词律》分列两调,于卷八列《小重山》,以宋蒋捷“晴浦溶溶明断霞”一首为正体;于卷九列《感皇恩》,以张先“廊庙当时共代工”一首为正体,所列原不误,而不知两者本是一调。《词谱》亦分列两调,于《小重山》调列五代薛昭蕴“春到长门春草青”一首为正体,以宋赵长卿“一夜中庭拂翠条”一首为别体,并谓:“按张先集有《感皇恩》词,……正与此同,《词律》误刻《感皇恩》后,不知宋词《感皇恩》体从无用平韵者,张词盖添字《小重山》也。”按《词谱》编者未见敦煌曲《感皇恩》传辞,故不知张先词正存唐调体格;杜文澜《词律校勘记》又遵《词谱》以校《词律》,于蒋捷《小重山》“晴浦溶溶明断霞”一首下注云:“按卷九有《感皇恩》调张先词一首,与此词相同,唯前后结各多一字,应附于此为又一体。”更沿其误。

❷又名《感皇恩令》、《人南渡》、《叠萝花》。见宋晁端礼《闲斋琴趣外篇》。周邦彦《清真集》入大石调(黄钟商)。此调与唐时《感皇恩》、五代改名《小重山》者迥异。陈旸《乐书》:“祥符中,诸工请增龟兹部如教坊,其曲有双调《感皇恩》。”殆即此调。《词律》卷九列为张先词之别体,注云:“此用仄韵,而格调亦与前异。”《词谱》卷一五以宋毛滂“绿水小河亭”一首为正体,双调,六十七字,上、下片各七句四仄韵。又列别体六种,其中晁冲之、贺铸为偷声体,周邦彦为添字体,赵长卿为减字体。

感皇恩

七夕双星相会的故事,本来是神话传说,由于天上既有会短离长的双星,地上更多比翼分飞的夫妻,所以古代诗人常借此以写人间的别恨离愁; 又由于古代外出的都是男子,妇女不可能单独外出,所以写双星的诗词,大多以妇女为中心人物而表现自我的心态,同时也说明古代妇女对丈夫的依附性。汉代《古诗十九首》 中的 “迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,就是写闺妇的深沉相思。

千百年来,物换星移,尽管时代在变化,但这种别恨离愁的感情负荷,依然占据妇女内心世界的阴暗一角。

这首词里的主人公也是一个闺妇。

一叶报秋,炎夏已逝,风露渐多。因为夏历的七月才开始,所以说是 “新凉”。如果丈夫在她身边,这一点才开始的炎凉的交替,她是不会有多大感觉的; 到了丈夫离家,她对季节便有了特殊的敏感,只要时令上有些小小的变化,就会在心理上引起显著的反应,甚至会屈着指头数了又数,因为这中间流动着两人分离的过程,何况又是双星渡河的七夕。

她走向楼窗,遥望夜空,朦胧间窥见鹊桥已经在银河上搭成,云絮从桥边徐步而过,好让她看得清楚些。于是又反身走近织机旁边。“旧家”是故家名门的意思,点明女主人本是一个大家闺妇。凭着她的灵巧的手法,曾经织出过雾似的轻飘的紫色纱绢,因为这时虽新凉而残留暑意,所以还可以穿纱衣,宋人张未 《七夕歌》 也有 “织成云雾紫绡衣”句。民间有七夕乞巧的风俗,词中的 “巧” 字即隐寓此意。

这样的旧家闺妇,本来不会有过多的哀愁,如今织出来的却是 “新愁”,说 “新愁” 即意味着这是过去未曾有过的。与王昌龄 《闺怨》 的 “闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼,忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯”相比,一是见柳色而伤春,一是望银河而悲秋,两者都是在刻画新愁。

织机上织出来的紫绡尺度是有限的,织成的新愁却是数不清,一直可以伸展到天边。《古诗十九首》 中有这样的话: “纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。”意思是织女因为心念牵牛,所以一整天没有把布织成。这首词虽未明言,实也暗示未曾将紫绡织成。紧接着便问 “天上何年”?回答是: 还不是像人间那样从早到晚苦思着。天上这一句原是虚衬,但没有这一句,就不能加重 “人间”句的分量。

夜色在悄悄流逝,一刹那间,双星相会之后又要分离,因为天帝所能允许会面的时间不能超过黎明,由于会暂离长,等于一场空渡。星津意即星桥,也即鹊桥,李商隐 《七夕》有 “星桥横过鹊飞回”句。对人间的思妇来说,这七夕更是空渡,她只有将离魂付与半空,愿疏雨飘到天涯游子那边,向他递过信息: 七夕已经空渡过去,转眼之间,秋天也将从我楼中消逝了。

感皇恩

出京门有感

忍泪出门来,杨花如雪。惆怅天涯又离别。碧云西畔,举目乱山重叠。据鞍归去也,情凄切。

一日不见,寸肠千结。敢向青天问明月:算应无恨,安用暂圆还缺?愿人长似,月圆时节。

这首词,有人认为是“告别友人之作”。但词题“出京门有感”,却很值得我们三思。“京门”即京城之门。金国前期都中都(今北京),后期都南京(今河南开封)。从词中“碧云西畔,举目乱山重叠”一句看,此词当作于词人离中都之时。封建时代,士人都把京城看作实现自己远大抱负的政治舞台,而被迫出京,则又往往是宦途坎坷、政治失意的标志。李俊民弱冠以明经擢第,在中都应奉翰林文字。他早年曾“有志封侯万里”(《清平乐》“满斟绿醑”),但后来因“仕宦数奇,积年不调”(《庄靖集序》),不得不辞官归籍,以所学授徒乡里。词题在郑重标明“出京门”以后,不书“留别”字样,而书大可玩味之“有感”二字,似不应简单视为别友。我们认为,这首词极有可能是俊民弃官离京时与友人告别之作。词在抒发离别友人之感伤的同时,亦饱含着自己落寞失志,不得不出京的极度痛苦,这是应该特别留意的。

词一起以叙事出之。“出门来”三字,又一次重复词题已言之事,突出“出京门”在心灵上造成的创伤,大有“出自北门,忧心殷殷”(《诗·邶风·北门》)的意味,前面再冠以“忍泪”,则更形象地表现出词人五内俱伤,黯然魂销的悲恸神情。清沈雄《古今词话·词品》谓:“起句言景者多,言情者少,叙事者更少。大约质实则苦生涩,清空者流宽易。”这一句用笔重拙,力避上述之病,劈头即给人哀感无端,不能自已的强烈印象。

第二句写景。词人略去“都门帐饮”,“长亭伫立”之种种情节,以极精炼的四个字展开了一幅纷纷扬扬、漫天飞舞的暮春杨花图。“杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞”(韩愈《晚春》)。花之无情,反衬出词人离京别友时的肝肠寸断。花之零乱,更象征着离人的愁思浩茫。四字写景之中含无限伤痛之意,较庸手之大段描绘,更觉含蓄蕴藉,令人回味无穷。

第三句又回到叙事,点出上片主旨。由于词题明确交待地点在“京门”,故“天涯又离别”不会是“在天涯又一次离别”的意思,而应是“离别又天涯”的倒装。这里的“离别”,自然是指与友人的分手,而这里的“天涯”,当是指自己归去的故乡。俊民家泽州晋城(今山西晋城),从地理上讲,虽不能说是边鄙之地,但毕竟离京城有千里之遥;如果从仕途来看,那么与留在京城,无疑是有天涯之隔。词人晚年曾有诗云:“脱却朝衫着紵麻,残年犹复梦京华。”(《庄靖集》卷二《承二公宠和复用原韵》)可见他对于国事和政治,一直未能忘怀。眼下被迫出京,弃官归里,怎能不使他有沦落“天涯”之叹呢?政治失意的惋叹再加与挚友离别的感伤,词人总以“惆怅”形容之,恰如其分地写出此时此地他精神上的迷惘和徬徨。

四、五两句,再由叙事转为写景,变郁结蟠屈为凌空飞舞。临别执手,举目西望,那白云缭绕、乱山重叠的地方,就是远离京城和友人的“天涯”,也就是自己即将踏上的归程。词人在山之前冠以“乱”,在山之后缀以“重叠”,一方面是写实,突出了旅途的艰辛和去地的荒凉,另一方面,则把上句“惆怅”之情进一步形象化、具体化,景中含情,言余象外。

最后一句收束上片,再回到叙事。“据鞍归去”,决不是有些论者所谓“迫切的归心”。词人从“出门”、“离别”写到此际的“归去”,心中充满了不欲去而不得不去,不忍别而不能不别的矛盾痛苦。“驱马悠悠”,“我心则忧”(《诗·鄘风·载驰》),故总以上“忍泪”、“惆怅”而至“凄切”,把宦愁和离怨交织在一起,愈写愈深,情不能堪,何尝有一点归心迫切的味道呢?

过片全为抒情。首二句承上,《诗·王风·采葛》有句谓:“一日不见,如三秋兮。”是说一天不见,就好象三年那样漫长。这里上句浓缩《诗经》语,语意却翻进一层:分别之后,睽离天涯,再见难期,何止一日。词人设想日后的思念与寂寞,度日如年,忧心如焚。故下句变前人“离肠万回结”(魏夫人《好事近》)为“寸肠千结”,以极度夸张的手法表现内心无法承担的“凄切”之情,造语奇特而又在情理之中,情意诚挚,恻恻动人。

接下来三句,笔势陡转,叩天而语。词人面对着青天,仰问皓月:你不会有什么怨恨,但为什么团𪢲之后还要再缺呢?北宋石延年有诗曰:“月如无恨月长圆。”(司马光《温公诗话》引)是怨月不能长圆;苏轼亦有词曰:“不应有恨,何事长向别时圆?”(《水调歌头》)是怨月偏在人分别之时团𪢲,都是借怨月来发泄自己难以排遣的离愁。这三句从石、苏二语来而又略有变化,以月的暂圆还缺暗示自己和友人由相聚而分别的事实,大有埋怨造物不公,造化弄人之意,痴情痴语,无理而妙。

结拍“愿人长似,月圆时节”两句,试图从以上“凄切”之情中超脱。分别在即,来日正长,于友于己,只能以这样的宽慰语表达自己对将来的美好期望。词人在写这两句的时候,当然不会忘记苏词《水调歌头》中的最后几句:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”他似乎也在努力按照东坡的态度去面对现实。但他毕竟不是东坡,不具备东坡那种善于在逆境中排遣、解脱自己的飘逸和旷达。与苏词结句相比,这两句宽慰语只有其形而神则完全不同,我们从中仍然可以品味出一种极浓的、无可奈何的悲哀。

这首词总共不过六十七字,然而内涵却极其丰富。词人在上片以叙事与写景交错,密处能疏,曲处能直;在下片翻空作势,借月抒情。全篇感情执着而又波澜变化,不假雕饰,语浅情深,表现了纯熟的写作技巧,是一篇艺术性较高的优秀之作。

感皇恩

这是一首暮春时节告别友人的词。

“忍泪出门来,杨花如雪。”既说明了时节,描绘出环境,也表达了作者与友人之间的真挚友谊和难舍难分之情。表现杨花用一 “雪”字,不仅写出了杨花之白,而且衬托出词人心境之“寒”。那遮天盖地的杨花,是作者离别之际痛楚情态的象征。我们可以想象出这样一幅情景,在柳絮漫天飞舞的时候,友人正把作者送出城门,作者忍着凄酸的泪珠,与友人依依惜别,欲去不忍,欲留不能。这里用 “忍” 字写出作者极力控制感情的心态和形态。是不是这样就减轻悲伤了呢?不是! 这一“忍”字更增强了词句的艺术表现力,虽然是说强忍,实际上其深层语意是难忍。你看,那如雪的杨花不正是作者激荡震颤的心灵的外化形态吗?作者通过融贯、渗透着自己感伤情绪的杨花,极为形象地展现出他凝聚于 “惜别”这个具体情境中的心理活动。这是一个典型的 “有我之境”。作者又举目向天边望去,那 “碧云” 的西边,“乱山重叠”。古人常用 “碧云”一语表示别僧。作者正要与之离别的友人或许是一位名僧人。这是很有可能的。词人本有很高的气节,金朝时曾以经义举进士第一,不久便辞官,后隐居嵩山,元朝时应忽必烈召见,仍乞归山。该词是作者离开京城时所作。想必当初词人在京时,时常与这位身为名僧的友人谈道讲禅,颇为投机。但此时呢,望着 “碧云”、“乱山”,虽与友人恋恋不舍,但仍归心似箭,因为他无意在官场中久留啊! 这是一种多么矛盾、复杂的心情! 它经过词人的大手笔,变为物态化的意象: “据鞍归去也”,毫不留恋官场,“情凄切”,又恋着友人,字里行间流露出凄伤、惆怅的情怀意绪。

下片在上片的基础上,又将词人的情感深化。“一日三秋,寸肠千结”,写出怀念友人的情景。这无限的情思,深沉的怀念,使作者情涌神驰,“敢向青天问明月”,你真若无所遗憾,那又为什么刚一盈满便又损缺?作者在这里使用了“移情”手法,将自己的主观感情输送到审美对象中,用悬挂在青天碧落的明月,表现了离别之痛和怀念之切。艺术遵循的是情感的逻辑,它可以运用丰富的想象和联想,突破生活逻辑的限制,使作品更具魅力。诗词创作更是如此,“敢向青天问明月。算应无恨,安用暂圆还缺。” 翻空出奇,“无理而妙” (贺裳语)。词的最后表达了美好的愿望,“愿人长似,月圆时节”。月,是古典诗词创作的重要审美观照对象,作家们经常用它象征人间的离合悲欢,寄托对友人的思念,表达团圆的美好愿望。读到这里,我们可以体会出,词人的感情、心绪似乎有些舒展了,他好像也感觉到友人在远方也正思念着他。结尾用精炼、清新的语言暗示出在皎洁的月光下双方相互思念、祝愿的情状。

感皇恩

词牌名。又名人南渡、叠梦花。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。宋陈旸《乐书》:“祥符中,诸工请增龟兹部如教坊,其曲有双调《感皇恩》。”始见于宋毛滂词。

全词上下两片,共14句67字。上下片第二、三、五、七句押韵,均用仄声韵。常用格体为:

仄仄平平,平仄(韵),仄平平仄平仄(韵)。平仄,仄平平仄(韵)。平平仄仄,平平仄(韵)。

仄平,平仄(韵),仄平平仄平仄(韵)。仄平仄,仄平平仄(韵)。平仄仄(韵)。

感皇恩

词牌名。又名《人南渡》、《迭梦花》。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。宋·陈旸《乐书》:“祥符中,诸工请增龟兹部如教坊,其曲有双调《感皇恩》。”始见于宋·毛滂词。

全词上下两片,共十四句六十七字。上下片第二、三、五、七句押韵,均用仄声韵。常用格体为:

(仄)仄仄平平,(平)平(仄)仄(韵),(平)仄平平仄平仄(韵)。(仄)平(仄)仄,(仄)仄(平)平平仄(韵)。(仄)平平仄仄,平平仄(韵)。

(平)仄(平)平,(平)平(仄)仄(韵),(仄)仄平平仄平仄 (韵)。仄平(平)仄,(平)仄(仄)平平仄 (韵)。(仄)平(平)仄(仄),(平)(平)仄(韵)。

- 困魇起是什么意思

- 困鹑是什么意思

- 困鼾是什么意思

- 困鼾起是什么意思

- 困龙也有上天时是什么意思

- 困龙也有翻身日是什么意思

- 困龙亦有上天时是什么意思

- 困龙入大海是什么意思

- 困龙得水,拨云见日是什么意思

- 困龙必有到天期是什么意思

- 困龙终有上天时是什么意思

- 困,德之辨也是什么意思

- 困𫧃去是什么意思

- 困𫧃着是什么意思

- 困𮬺是什么意思

- 囱是什么意思

- 囱囱是什么意思

- 囱壶壶是什么意思

- 囱窗(牖) 从人间烟火,到戎马倥偬是什么意思

- 囲是什么意思

- 図是什么意思

- 围是什么意思

- 围三缺一是什么意思

- 围三缺一,虚留生路是什么意思

- 围乙是什么意思

- 围产是什么意思

- 围产保健高危管理是什么意思

- 围产儿是什么意思

- 围产儿死亡率是什么意思

- 围产医学是什么意思

- 围产医学临床指南是什么意思

- 围产期是什么意思

- 围产期保健是什么意思

- 围产期医学是什么意思

- 围产期心肌病是什么意思

- 围产期死亡率是什么意思

- 围产期疾病是什么意思

- 围产期监护是什么意思

- 围产期药理学是什么意思

- 围产肾脏病学是什么意思

- 围以土墙木栅的战守据点是什么意思

- 围以篱笆或有围墙的土地,可种蔬菜、花木等是什么意思

- 围伙己是什么意思

- 围伴是什么意思

- 围住捕捉是什么意思

- 围倚是什么意思

- 围兄是什么意思

- 围兜是什么意思

- 围兜儿是什么意思

- 围兜兜是什么意思

- 围兜子是什么意思

- 围其三面,开其一角,示以生路,使不坚战是什么意思

- 围养是什么意思

- 围内人是什么意思

- 围击是什么意思

- 围刺网是什么意思

- 围剿是什么意思

- 围剿兜剿是什么意思

- 围剿针法是什么意思

- 围加子是什么意思