微循环microcirculation

器官组织中微动脉和微静脉之间的血液循环。它是实现血液与组织液和细胞相接触并进行物质交换,保证细胞生命活动的循环管道结构。

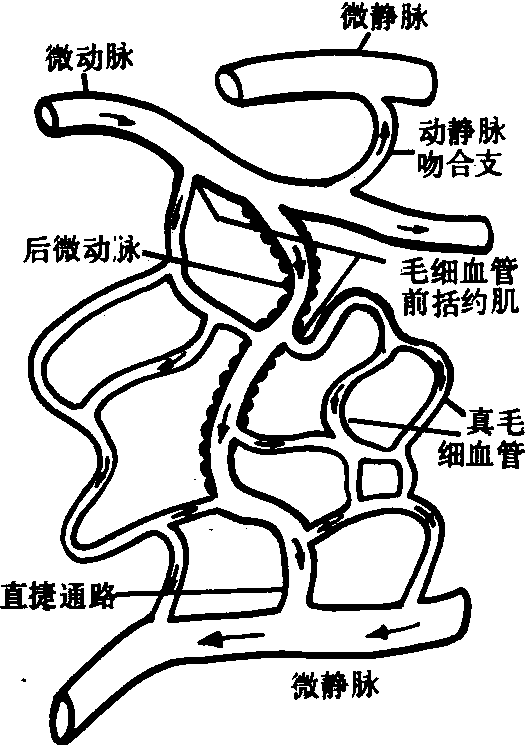

微循环模式图

微循环的组成和功能 典型的微循环是由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管、动—静脉吻合支和微静脉等部分组成。微动脉和微静脉之间存在三类通路(见图)。❶直捷通路: 血液从微动脉经后微动脉、通血毛细血管进入微静脉。这条通路路程短、阻力小、管内压力较高,经常处于开放状态,有血液流通。血流速度较快,很少与组织细胞进行物质交换。它的主要功能是使一部分血液能迅速通过微循环由静脉回流入心脏。在骨骼肌中这类微循环通路较多。

❷迂回通路:血液从微动脉经过后微动脉、毛细血管前括约肌和真毛细血管网,然后汇集到微静脉。因路程长、阻力大,所以血流缓慢。真毛细血管数量多,分布广,与组织接触面积大,管壁薄,通透性大,因此血液能与组织细胞充分地进行物质交换,供给营养物质。该通路的血流受毛细血管前括约肌的控制。安静时大部分前括约肌发生紧张性收缩,使大部分真毛细血管处于关闭状态,只有20%左右的真毛细血管处于开放状态; 组织活动加强时,真毛细血管开放,增加组织与血液间的物质交换。

❸动—静脉短路:血液从微动脉经过动—静脉吻合支直接进入微静脉,因血管壁较厚,血流迅速,血液流经此通路时,不进行物质交换。在皮肤的微循环中,动—静脉短路较多,对体温调节起一定作用。环境温度升高时,皮肤的动—静脉吻合支开放,血流量增加,使皮肤温度升高,有利于散热; 环境温度降低时,吻合支关闭,皮肤血流量减少,有利于保存热量。

调节微循环血管舒缩的因素 ❶神经因素: 大部分器官组织中的微动脉与微静脉均受交感神经缩血管纤维支配。分布于微动脉的神经密度比静脉大,因此交感神经缩血管纤维兴奋时,微动脉收缩比微静脉显著。交感神经兴奋,血管紧张性升高,毛细血管前阻力加大,血流减少,毛细血管血压降低; 反之,血管舒张,紧张性降低,血流增加,毛细血管血压升高。

❷体液因素: 后微动脉和毛细血管前括约肌主要受体液因素调节。作用于全身性的缩血管物质有去甲肾上腺素、血管紧张素和5-羟色胺等,经过血液循环到微循环区,使血管平滑肌收缩。调节舒血管的物质有组织胺、缓激肽、核苷酸、乳酸和二氧化碳等,在局部组织产生后,可使局部血管舒张; 某一区域组织代谢加快时,舒血管物质可在局部增加,使平滑肌舒张,毛细血管开放,血流量增加,使堆积的舒血管物质被运走,同时微循环的血管平滑肌在缩血管物质的影响下重新恢复紧张性,毛细血管再度收缩,血流减少。

组织液生成 血浆中能透过毛细血管壁的水和其他物质可从毛细血管动脉端滤过而形成组织液。组织液也可透入毛细血管静脉端成为血浆。滤过的动力取决于四个因素: 毛细血管血压、组织液的静水压、血浆胶体渗透压和组织液胶体渗透压。其中毛细血管血压和组织液胶体渗透压是促进液体自毛细血管内向血管外滤过的力量; 血浆胶体渗透压和组织液压是阻止滤过或推动液体从毛细血管外回收入血管内的力量。滤过力量与回收力量之差,称为有效滤过压,可用下列算式表示:

组织液生成的有效滤过压

=(毛细管血压+组织液胶体渗透压)-(血浆胶体渗透压+组织液压)

如毛细血管动脉端血压为25mmHg (1mmHg=133.322 Pa),静脉端血压为10mmHg,组织液压为-6mmHg,血浆胶体渗透压为28mmHg,组织液胶体渗透压为5mmHg,则毛细血管动脉端有效滤过压=(25+5)-(28-6)=+8mmHg,液体从毛细血管滤出;毛细血管静脉端有效滤过压=(10+5)-(28-6)=-7mmHg,液体从组织间隙回流入毛细血管内。组织液不断生成,又不断回流,保持动态平衡。如果因某种原因使血浆胶体渗透压降低,组织液胶体渗透压升高,毛细血管通透性增加或淋巴回流受阻等,均可破坏动态平衡,使组织间隙中潴留过多的液体,而形成水肿。

微循环microcirculation

器官组织中,微动脉和微静脉之间的血液循环。血液和组织之间进行物质交换的地方。一般由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管(或称直捷通路)、动静脉吻合枝和微静脉等部分组成。机体安静时流经微循环的大部分血液的通向是从微动脉经后微动脉、通血毛细血管直接流向微静脉;小部分血液则从微动脉、后微动脉、经毛细血管前括约肌流入真毛细血管(进行物质交换),再流向微静脉。

微循环weixunhuan

微动脉到微静脉间的微细血管中的血液循环,是血液循环的一个机能单位。须用显微镜才能观察到。主要由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管、动静脉吻合枝和微静脉等7部分组成。其中主要的是毛细血管,是血液与组织液进行气体和物质交换的场所。

微循环weixunhuan

血液在毛细血管内的运行。由于毛细血管密布于器官组织中,而器官组织又是血液循环的最终“目的地”,所以微循环又称作末稍循环。它的功能是:血液通过毛细血管时,将氧和营养物质送给组织细胞,供组织细胞在新陈代谢中利用,同时又将组织细胞在新陈代谢中产生的代谢废物运走,从而保证了组织细胞进行正常的新陈代谢,维持了人体水、盐代谢和酸碱平衡,保证了机体的健康。人体各组织中都拥有大量的毛细血管,如果把全身肌肉中的毛细血管相连,可长达4 000公里。毛细血管很细,直径约7~9微米或更细,在这样狭窄的管道内,红细胞刚能通过;毛细血管的壁很薄,只有一层内皮细胞组成,有利于物质进、出毛细血管,为物质在此处交换提供了有利的条件; 毛细血管的血流速度很慢,平均每秒约0.07厘米,血液流经毛细血管的时间约1秒 (因毛细血管长约0.4~0.7毫米),这给物质的迅速交换提供了足够的时间。

微循环microcirculation

系指微动脉与微静脉血管中的血液循环而言。由于器官组织的功能不同,微循环的组成亦不完全相同,有的较简单,有的较复杂。典型的微循环一般由微动脉、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、通血毛细血管、动静脉吻合枝、微静脉等7部分组成。它是心血管系统与组织细胞直接接触的部分,其基本功能是实现物质交换。正常情况下微循环血流与组织器官代谢水平相适应,使机体各器官生理功能得以正常进行。如微循环功能障碍或微循环血流量减少,则组织不能进行正常代谢及物质交换,进而导致器官功能不全或衰竭,其中各种原因引起的休克、均为微循环障碍的结果。近年对于微循环的病理、生理、药物作用已取得很大成果。

微循环

动脉与静脉之间的微小血管内的血液循环。血液流经微循环,直接向组织细胞提供氧、激素、维生素及营养物质,并运走细胞代谢时排出的二氧化碳和废物,实行物质交换,使体内各器官的生理功能得以正常进行。

微循环

微动脉和微静脉之间的血液循环。最根本的机能是进行血液和组织之间的物质交换。

微循环

是指微动脉与微静脉之间的血液循环。相应的血管称微循环血管。简单的微循环,如人手指甲的微循环,仅由微动脉、微静脉及两者间呈袢状的毛细血管组成。典型的微循环由微动脉延伸为后微动脉,后微动脉再发出两种血管, 一是直接延伸为较粗的通血毛细血管或称直捷通路,经常处于开放状态,其功能是使一部分血液迅速通过微循而回心。直捷通路有旁支与真毛细血管相通。另一种是真毛细血管,在其起始部有平滑肌,即毛细血管前括约肌,其收缩或扩张可控制流入真毛细血管的血量。真毛细血管穿插于细胞间隙,互相连通成网称真毛细血管网或迂回通路。真毛细血管管壁薄,血流缓慢,是血液和细胞之间进行物质交换的场所。真毛细血管汇集为微静脉。在微动脉与微静脉之间有动一静脉吻合支。此通路不进行物质交换,只加速血液循环。

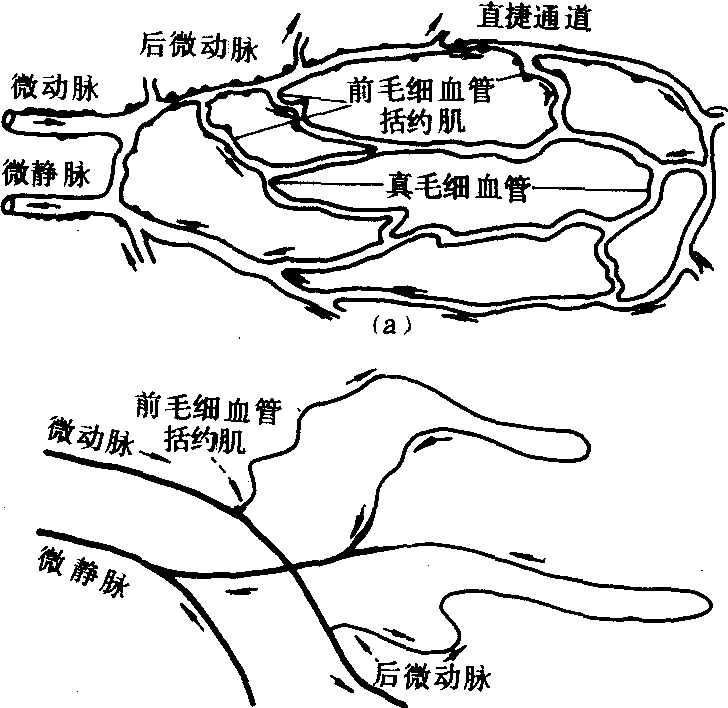

图1—13 微循环的不同图形

a.骨骼肌微循环 b.人的指甲床微循环

微循环microcirculation

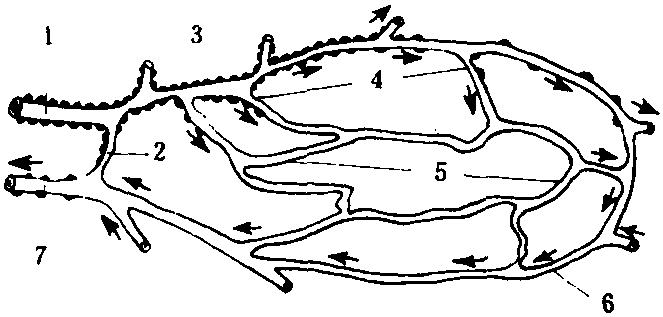

指微动脉与微静脉之间的血液循环,是血循环的基本功能单位,对局部血循环的调节起着重要作用。微循环通常由微动脉、中间微动脉、真毛细血管、通血毛细血管、微静脉和动静脉吻合等五个部分组成(图)。

微循环结构

1. 微动脉 2. 动静脉吻合支 3. 中间微动脉4.毛细血管前括约肌 5.真毛细血管 6.通血毛细血管7.微静脉

微循环

微循环为器官组织中微动脉和微静脉之间的血液循环部分,它是心血管系统与组织细胞直接接触并进行物质交换的场所。

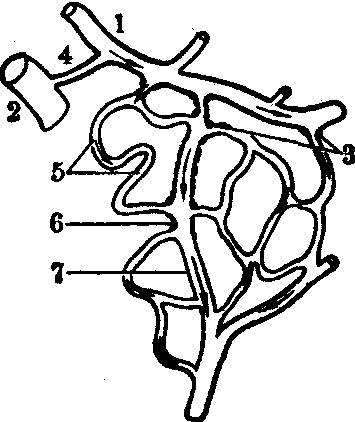

微循环结构 动脉末梢由小动脉分出微动脉 (包括近端微动脉与末梢微动脉)、后微动脉、毛细血管前括约肌、真毛细血管、微静脉(包括毛细血管后微静脉,汇集微静脉与远端微静脉) 等成分。微动脉与微静脉之间的血管通道,构成了微循环的功能单位。此外,微循环还包括构成直接通路的通血毛细血管以及微动脉和微静脉之间的动静脉吻合支。通血毛细血管口径较粗,经常有血流通过。动静脉吻合支管壁有平滑肌(图)。

大血管管壁的弹力纤维成分随着血管一再分支而进行性减少,小动脉管壁仅含有少量弹力纤维,到微循环水平的血管壁基本上已不含弹力纤维。小动脉和微动脉管壁含有完整的平滑肌成分,随后也进行性减少,后微动脉平滑肌成分已不连续,分出许多真毛细血管。毛细血管前括约肌为围绕在毛细血管入口处的平滑肌细胞。真毛细血管无平滑肌成分,仅为内皮细胞组成的管道,各毛细血管彼此互相联接成网状,称为真毛细血管网。随后直至小静脉才再度出现较薄的平滑肌组织。

安静时流经微循环的大部分血液,从微动脉经后微动脉和通血毛细血管,直接流向微、小静脉,这一条通路比较简捷,不经过真毛细血管网,进行物质交换的量有限,故称为直捷通路;小部分血液则从微动脉经后微动脉,毛细血管前括约肌,流入真毛细血管网,经物质交换后流至微、小静脉,这一条通路称迂回通路或营养通路。真毛细血管属于微循环的交换血管,其数量多,分布广,与组织细胞接触面积大,体内任何一个细胞与毛细血管的距离不超过25~50μm,加之其管壁薄,通透性大,血流缓慢,故为血液与组织细胞进行物质交换的主要场所。器官组织的毛细血管密度和它的代谢水平相适应,据报道安静时人体股四头肌毛细血管密度为287±8支/mm3,毛细血管与肌纤维的比值为1.30±0.13,而经过系统体育训练的人,则毛细血管密度增至355±17支/mm3,毛细血管与肌纤维的比值为2.15±0.22,毛细血管的容量十分可观,在安静时仅约20%的毛细血管交替开放。此外,通血毛细血管及毛细血管前的后微动脉及毛细血管后的微静脉也有一定的物质交换能力,近年来认为血O2在小动脉,微动脉水平已开始向组织扩散。在运动或某些病理情况下,血液还可以从微动脉经动静脉吻合支直接回流到微静脉,由于吻合支血管壁厚,血流迅速,血液流经此通路时一般不进行物质交换,这一通路称为动静脉短路或非营养性通路。动、静脉吻合支的开闭对调节器官组织血流量的分配有重要影响,皮肤动、静脉吻合支在体温调节中有一定意义。

微循环结构示意图

1. 微动脉 2. 微静脉 3. 毛细血管前括约肌 4. 动静脉吻合支 5.真毛细血管 6.后微动脉 7. 直捷通路

微循环各部分的功能 微动脉是微循环的阻力血管。当这些血管收缩时,管径变小,对微循环血流的阻力增加,血流量减少。反之则对血流的阻力减少,血流量增加。通过这部分血管的舒缩活动,控制着这一功能单位的血流量,因此可把它看作是微循环的“总闸门”。毛细血管前括约肌的舒缩活动则控制着真毛细血管开放的数量及流经真毛细血管网的血流。故可认为是微循环的“分闸门”。上述血管都位于毛细血管之前,故对血流的阻力通称为毛细血管前阻力。微静脉与小静脉所容纳的血量最多(与毛细血管网相比),它们的舒缩活动有可能改变毛细血管的后阻力,以致影响血液经真毛细血管网流入静脉的血量,如果在某些病理情况下微、小静脉发生痉挛,则毛细血管后阻力增加,导致血液淤滞。故这部分血管也是阻力血管,可看作是微循环的“后闸门”。小动脉、微动脉、后微动脉,毛细血管前括约肌等称为毛细血管前阻力血管,微、小静脉有时也称为毛细血管后阻力血管。

根据液流连续原理,管内液体的流速与横截面积成反比。血液在流经微循环时,血流速度从微动脉开始逐渐下降,搏动的幅度变小,至毛细血管后微静脉处流速最慢,随后流速又逐渐增加,至小静脉时流速接近于伴行的动脉。毛细血管的口径有时可小于红细胞的直径,这时红细胞必须借变形运动以及毛细血管压力通过毛细血管。红细胞的变形能力很可观,在3cm水柱的压力下,红细胞可借变形运动顺利通过直径为3μm的微管,并迅速恢复原形。

微循环血流量的调节 除了个别器官外,阻力血管小动脉、微动脉及容量血管小静脉均受交感肾上腺素能缩血管神经支配,但阻力血管受神经支配的密度比容量血管大。一般认为后微动脉和毛细血管前括约肌不受交感神经支配,而主要受体液因素的调节。真毛细血管为上皮性管道,无神经支配。交感缩血管神经兴奋时,阻力血管收缩,微循环血流量减少,并使毛细血管前、后阻力比值增高,毛细血管压降低,组织液流回血管。反之,微循环血流量增加、增加组织液生成。

去甲肾上腺素、肾上腺素和血管紧张素等体液因素对血管平滑肌有收缩作用(见“心血管体液调节”)。组织细胞的代谢产物如CO2、腺苷等对微动脉、后微动脉及毛细血管前括约肌有舒张作用,对微循环血流量有调节作用,当某一区域组织代谢亢进或血液供应不足时,局部O2分压降低和代谢产物积聚,可引致毛细血管扩张,于是开放毛细血管的数量增加。随着代谢产物被转运出去,O2的供应改善,O2分压恢复,毛细血管又收缩,开放毛细血管的数量及局部血流量再度减少。安静时毛细血管开放和封闭的周期约2~8s。这一局部反馈调节使微循环功能可较好地适应组织代谢的需要。近年来有人强调组织胺在微循环功能调节中的作用。组织中的肥大细胞对O2的供应敏感,当O2分压降低时肥大细胞释放组织胺,后者可引起毛细血管前括约肌舒张,于是毛细血管开放,局部血流量增加。随着组织缺O2的改善,肥大细胞停止释放组织胺,于是微血管收缩,毛细血管关闭,局部血流量减少,O2分压再度降低。此外,当某一区域循环的血流量不足时,局部微血管平滑肌因血管内压力下降而弛缓,于是微血管扩张,开放的毛细血管数增加,局部血流量增加。而一旦血流量增加后,局部血管内压力升高,上述微血管复又收缩,以致开放的毛细血管数及局部血流量减少。上述反应不依赖神经、体液因素,故是肌源性反应的自身调节。(见“心血管自身调节”)。

微循环

microcirculation

- 膊膊是什么意思

- 膊膝盖儿是什么意思

- 膊臂撑子是什么意思

- 膊项是什么意思

- 膊骨是什么意思

- 膋是什么意思

- 膋石是什么意思

- 膋萧是什么意思

- 膋蕭是什么意思

- 膌是什么意思

- 膍是什么意思

- 膍㗬是什么意思

- 膍胵是什么意思

- 膍胵子是什么意思

- 膎是什么意思

- 膎是什么意思

- 膏是什么意思

- 膏

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 膏丹丸散是什么意思

- 膏之原是什么意思

- 膏乳是什么意思

- 膏人是什么意思

- 膏以明火是什么意思

- 膏以明自销是什么意思

- 膏价子是什么意思

- 膏伤珠陷是什么意思

- 膏兰室是什么意思

- 膏剂是什么意思

- 膏剂分典是什么意思

- 膏历是什么意思

- 膏发是什么意思

- 膏味是什么意思

- 膏哄是什么意思

- 膏唇岐舌是什么意思

- 膏唇拭舌是什么意思

- 膏唇歧舌是什么意思

- 膏唇试舌是什么意思

- 膏唇贩舌是什么意思

- 膏土是什么意思

- 膏场绣浍是什么意思

- 膏壤是什么意思

- 膏头是什么意思

- 膏子是什么意思

- 膏子药是什么意思

- 膏抹是什么意思

- 膏掭是什么意思

- 膏摩是什么意思

- 膏摩治疗是什么意思

- 膏方大全是什么意思

- 膏明易煎是什么意思

- 膏明自煎是什么意思

- 膏明自销是什么意思

- 膏映是什么意思

- 膏桐生物、生态学及其新品种选育技术是什么意思

- 膏梁是什么意思

- 膏梁之性是什么意思

- 膏梁体是什么意思

- 膏梁子是什么意思

- 膏梁子弟是什么意思

- 膏梁锦绣是什么意思