形成儿童绘画特点的原因

意象期是儿童绘画的代表时期,形成其绘画特点的主要原因如下:

❶人的小脑及小肌群发育较晚。这个时期的儿童,手的小肌肉群(手指肌、腕肌)尚不灵活,用力握笔方能把住使用,画横线难于画竖线,画圆形易于其他形状,以及头脑中形象贮存量少、表象局限、能力缺憾等原因,致使其画面笔道稚拙,形象简单。

❷儿童绘画的出发点是用画来作陈述事物的游戏。儿童作画时,往往边画边口中发出模仿事物的声音。如画战争场面时,便发出坦克、大炮的轰鸣声,其笔道沿着炮膛“出发”“打”至敌方的物体上,就发出爆炸轰响……他们不在意所画物象是否准确、合理,仅以陈述心中的故事为娱乐。儿童绘画不是着意刻画表现的客观对象。因此,当让他们静物“写生”时,他们依然按陈述眼前事物的习惯作意象画,而不是着眼于刻画静物的具体模样,不画透视变形。他们画“家”时,就画出一个房子,再陈述里面有什么东西,从而成为“透明”的房子。

❸儿童画的是视觉经验中的图象,不是画视网膜上的照相式投影的图形。人的视觉经验与视网膜上的照相式投影之间有两个重要的不同:其一,在视觉经验中的物象,并不包含在视网膜投影中所包含的那些有关物体的全部细节。心理学试验证明知觉并不是从感知客体的特殊细节开始的,而是一种从整体出发的知觉活动。我们在知觉一物体时,首先把握的是它的轮廓,然后才能深入到它的具体特征。同时,由于儿童的观察表象带有简约、概括的特点,使儿童的头脑里留下的是每件物象的主要属性特征。例如人是有两条腿直立的,头是圆形的,身体对称,有双臂和五官等较为显著的特征。因此,那些基于天真观察所创造出来的儿童艺术品,必然是再现对象的一般的主要的特征,即将其主要属性特征描绘出来而不画出一切看得见的细节,形象仅只是个粗具主要特征的略图,就是通常所说的“概念的模式化的”形象。其二,视觉经验和视网膜形象的区别还表现在透视方面。由眼睛晶状体投射在视网膜上的图象总是象照相摄影一样会变形,即图象的大小和形状随着距离、方向、光源等条件的变化而变化;而在视觉经验中,观察角度与距离对形状、大小没有多大影响,眼睛知觉到的形状和大小都与客观物体的实际形状和大小相近似。如在同一房间内不同距离的人,看上去并未注意到有大小的变化。在一般情况下,视觉是很难感受到透视所起的作用的。因此,透视对儿童的早期绘画产生的影响同样也是很小的。儿童绘画中之所以充满了一般性的特征和未经变形的(即没有透视变化的)形状,恰恰是画的自己看到的东西,即视觉经验中的图形(阿恩海姆《艺术与视知觉》,中国社会科学出版社,第222页)。

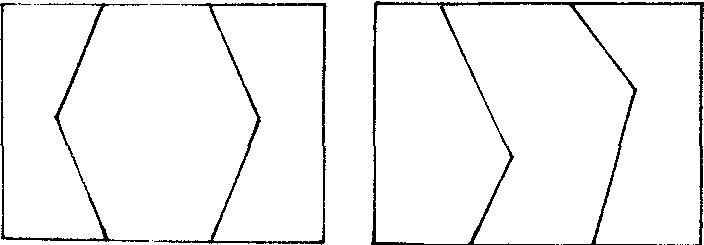

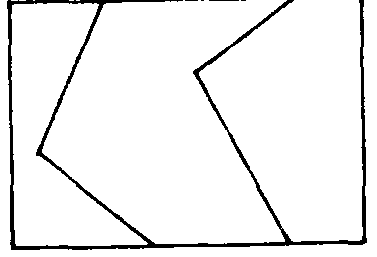

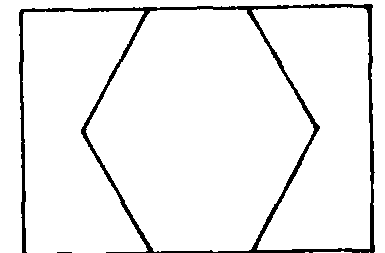

❹“最好完形律”记忆变迁原则。心理学家浮尔夫于1919年研究人的形象记忆现象中,发现人的记忆痕迹随着时间的推移而淡退,且按着最好完形的原则改变原来观察到的形象记忆。他曾做过一个实验,让被试者看一些不规则不对称的图形,过30秒、24小时、1周或数周之后,迭次默画出他们记忆中的图形。结果所画图形,不但渐渐改变原来形状,而且均是向着对称、完整、简单的方向变化。图1是初试图形,图2是最后一次默画图形。所谓“完形”,原由德语Gestalt译成,直接译为“格式塔”,含有整体结构的意思。所谓“最好完形律”,是指人认知客体时总是从整体的、完形的特点反映事物,总是以整体、完形的结构储入头脑中。儿童对观察的物象,是以完整、简单、均衡的结构储存在记忆中的。而繁琐、纷乱、畸形、破缺的结构,在记忆中是不稳固和容易改变的,必然向完整、简单、均衡的方向改变。这就是格式塔心理学的“最好完形律”的记忆变迁原则。儿童所画的东西,便是依“最好完形律”的这条记忆变迁原则去简化记忆中的形象。因此,儿童绘画中的形象,皆是比较简化的、完整的、对称结构的形象。这不仅表现在儿童作表象画上,而且临摹也倾向于简化。美国心理学家加登纳曾说:“当儿童面对着范例,并被要求去模仿时,他们倾向于简化之,倾向于表现其收尾,并赋予较明显的对称。他们试图把自己所见到的组织起来,如果可能的话,就向它赋予再现的特质。对于没有画完的范例,他们一般会在自己的画里把它画完全。他们还对不规则的图形进行修饰,使之易于掌握和记忆。这些实践反映了通过制作行为去组织视觉输入的全面倾向,即使向它赋予了含义”(《艺术与人的发展》,光明日报出版社,第285页)。记忆变迁的原则,除了向最好完形律简化记忆形象之外,尚有向突出特点方向发展的趋势。这种趋势还受语言的影响。因此,儿童画中的形象往往夸大某种特点或局部特征。

❺儿童作画的习惯惰性。儿童作画也是拘泥于自己已形成的形象模式之中的,故形成其较长时间的一种相对的定型期。因为儿童取得表现某个形象的画法并不容易,一旦认为满意便要维持一个很长时间,为了图省力而不愿意尝试新的画法,形成儿童自己特有的“墨守成规”的手法。心理学家认为这是儿童习惯惰性在作画中的表现。

形成儿童绘画特点的原因Xingcheng ertong huihua tedian de yuanyin

意象期是儿童绘画的代表时期,形成绘画特点的主要原因是:

❶人的小脑及小肌肉群发育较晚。儿童手的小肌肉群(手指肌、腕肌)尚不灵活,用力握笔方能把住使用,画横线难于画竖线,画圆形易于画其它形状,以及头脑中形象贮存量少、表象局限、能力缺憾等原因,致使画面笔道稚拙,形象简单。

❷儿童绘画的出发点是用画来作陈述事物的游戏。儿童作画时,往往边画口中边发出模仿事物的声音。如画战争场面时,便发出坦克、大炮的轰鸣声,其笔道沿着炮膛“出发”,“打”至敌方的物体上,就发出爆炸轰响……他们不在意坦克的结构是否合理,部件是否准确,飞行的炮弹是否能看清楚,入迷地画——陈述心中的故事以为娱乐。儿童绘画的出发点是用来作陈述事物的游戏,而不是着意刻画表现的客观对象。因此,当他们面对桌子上放着一只碗的静物作画时,仍然按其习惯陈述眼前的事物——有一个桌子上面放着一只碗,而不是着眼于刻画眼前的这组静物的具体模样。他们画“家”时,就画一个房子,再陈述里面有什么东西,从而画成“透明的”房子。

❸儿童画的是视觉经验中的图象,而不是画视网膜上的照相式投影之图形。人的视觉经验与视网膜上的照相式投影有两个重要的不同:其一,在视觉经验中的物象,并不包含在视网膜投影中所包含的有关物体的全部细节。心理学试验证明知觉并不是从感知客体的特殊细节开始的,而是一种从整体出发的知觉活动。我们在知觉一物体时,首先把握的是它的轮廓,然后才能深入到具体特征。同时,由于儿童的观察表象带有简约、概括的特点,使其头脑里留下的是物象主要属性特征。例如,人是有两条直立的腿,头是圆形的,身体对称,有双臂和五官等较为显著的特征。因此,那些基于天真观察所创造出来的儿童艺术品,必然是再现对象的一般的主要的特征,即将其主要属性特征描绘出来而不画出一切看得见的细节,形象仅只是个初具主要特征的略图,就是通常所说的“概念的模式化的”形象。其二,视觉经验和视网膜形象的区别还表现在透视方面,由眼睛晶状体投射在视网膜上的图象总是象照相、摄影一样会变形,即图象的大小和形状随着距离、方向、光源等条件的变化而变化;而在视觉经验中,观察角度与距离对形状、大小没有多大影响,眼睛知觉到的形状和大小都与客观物体的实际形状和大小相近似。例如在同一房间内不同距离的人,看上去并没有大小变化。一般情况下,在视觉中是很难感受到透视所起的作用的。因此,透视对儿童早期绘画产生的影响同样也是很小的。儿童绘画中之所以充满了一般性的特征和未经变形的(即没有透视变化的)形状,恰恰是画的自己看到的东西,即视觉经验中的图形(阿思海姆《艺术与视知觉》中国社会科学出版社第222页)。

❹“最好完形律”的记忆变迁原则。心理学家浮尔夫于1919年研究人的形象记忆现象中,发现记忆痕迹随着时间的推移而淡退,且按最好完形的原则改变形象记忆。他曾做过一个实验,让被试者看一些不规则不对称的图形,过30秒、24小时、1周或数周以后,迭次默画出记忆中的图形。所画图形不但渐渐改变原来形状,而且均是向着对称、完整、简单的方向变化。图15A:是初试图形,图15B:是最后一次默画图形。所谓“完形”系由德语Gestalt译成,直接译为“格式塔”,含有整体结构的意思。“最好完形律”是指人认知客体时,总是从整体的、完形的特点反映事物,总是以整体、完形的结构储入头脑中。儿童对观察的物象,是以完整、简单、均衡的结构储存在记忆中的。而繁琐、纷乱、畸形、破缺的结构,在记忆中是不稳固和容易改变的,必然向完整、简单、均衡的方向改变。这就是格式塔心理学的“最好完形律”记忆变迁原则。儿童所画的,就是依“最好完形律”记忆变迁原则简化的记忆中的形象。因此,儿童绘画中的形象,皆是简化的、完整的、对称的形象。这不仅表现在儿童作表象画上,而且临摹也倾向于简化。美国心理学家布登纳曾说:“当儿童面对着范例,并被要求去模仿时,他们倾向于简化,倾向于表现其收尾,并赋予较明显的对称。他们试图把自己所见到的组织起来,如果可能的话,就向它赋予再现的特质。对于没有画完的范例,他们一般会在自己的画里把它画完全。他们还对不规则的图形进行修饰,使之易于掌握和记忆。这些实践反映了通过制作行为去组织视觉输入的全面倾向,即使向它赋予了含义。”(《艺术与人的发展》光明日报出版社第285页)记忆变迁原则,除了向“最好完形律”简化记忆形象外,尚有向突出特点方向发展的趋势。这种趋势还受语言的影响。因此,儿童画往往夸大形象的某种特点或局部特征。

❺儿童作画的习惯惰性。儿童作画,总是拘泥于自己已形成的形象模式之中,故形成较长时间的一种相对的定型期。因为取得表现某个形象的画法是不易的,一旦认为满意便要维持一个很长的时间。为了图省力而不愿尝试新的画法,形成儿童特有的“墨守成规”手法。心理学家认为这是儿童习惯惰性在作画中的表现。

A 初试图形

B 最后一次默画图形图15

- 大白天掌灯——多此一举是什么意思

- 大白天的黑话是什么意思

- 大白天碰见阎王爷——活见鬼是什么意思

- 大白天说梦话是什么意思

- 大白天,光天化日是什么意思

- 大白山是什么意思

- 大白山脉是什么意思

- 大白庄医院是什么意思

- 大白庄高级中学是什么意思

- 大白整是什么意思

- 大白旗是什么意思

- 大白日是什么意思

- 大白日里借不出个干灯盏来是什么意思

- 大白日青天是什么意思

- 大白杨沟是什么意思

- 大白杨沟岩刻是什么意思

- 大白杨秦墓是什么意思

- 大白枣是什么意思

- 大白棗是什么意思

- 大白火鸡(美)是什么意思

- 大白牛女儿的故事是什么意思

- 大白牛的女儿是什么意思

- 大白狗有钱是什么意思

- 大白猪(英)是什么意思

- 大白眼是什么意思

- 大白粉是什么意思

- 大白脸是什么意思

- 大白臉是什么意思

- 大白花杜鹃是什么意思

- 大白菜是什么意思

- 大白菜、甘蓝、菜花优质高效栽培是什么意思

- 大白菜主要病害综合防治是什么意思

- 大白菜倒了秧——打根上坏是什么意思

- 大白菜干烧心是什么意思

- 大白菜干烧心病防治是什么意思

- 大白菜施肥是什么意思

- 大白菜栽培是什么意思

- 大白菜生态型是什么意思

- 大白菜结球形式是什么意思

- 大白菜(结球白菜;黄芽菜)是什么意思

- 大白菜规范化栽培研究是什么意思

- 大白菜黄芽菜是什么意思

- 大白菜(黄芽菜)是什么意思

- 大白蚁浮绿,短檠灯闪青。是什么意思

- 大白话是什么意思

- 大白话儿是什么意思

- 大白路是什么意思

- 大白边是什么意思

- 大白边儿是什么意思

- 大白通是什么意思

- 大白雨是什么意思

- 大白驴是什么意思

- 大白鱼是什么意思

- 大白鹅是什么意思

- 大白鹭是什么意思

- 大白鼠是什么意思

- 大白𬲕是什么意思

- 大百夷是什么意思

- 大百步是什么意思

- 大百科全书是什么意思