幞(fu符)头

古代男子戴的一种头巾。

亦稱“折上巾”、“軍容頭”。頭巾,軟帽。由裹頭幅巾而來,始有四脚,或謂四帶,巾覆頭上,以二帶擊於腦後垂之,另二帶反折頭上擊之使曲附頂,有便軍容,故稱。魏晉南北朝時形成其制。隋唐時日益精美,以木爲骨,以羅代繒,頂漸高,脚漸挺,且有貴賤之别。五代時脚變平直,新樣益多。宋代極盛,朝野通服,品類迭出,形制各色,然朝服常用直脚,唯脚愈加横長,成爲冕、冠之外的重要首服。宋·沈括《夢溪筆談·故事》:“幞頭一謂之四脚,乃四帶也。二帶擊腦後垂之,折帶反擊頭上令曲折附頂,故亦謂之折上巾。唐制唯人主得用硬脚,晚唐方鎮擅命,始僭用硬脚。本朝幞頭有直脚、局脚、交脚、朝天、順風凡五等,唯直脚貴賤通用之。”宋·高承《事物紀原·冠冕首飾·幞頭》:“《二儀實録》曰:‘古以皂羅三尺裹頭,號頭巾,三代皆冠列品,黔首以皂絹裹髮,亦爲軍戎之服。後周武帝依周三尺裁爲幞頭,此得名之始也……’《唐會要》曰:‘故事全幅皂向後幞髮,俗謂之幞頭。周武帝建德中裁爲四脚。貞觀中,太宗謂侍臣曰:“幞頭起於周武,蓋取便於軍容。”’”《宋史·輿服志五》:“幞頭,一名折上巾。起自後周,然止以軟帛垂脚,隋始以桐木爲之,唐始以羅代繒,惟帝服則脚上曲,人臣下垂,五代漸變平直。國朝之制,君臣通服平脚,乘輿或服上曲焉。其初以藤織草巾子爲裏,紗爲表,而塗以漆,後帷以漆爲堅,去其藤裏,前爲一折,平施兩脚,以鐵爲之。”

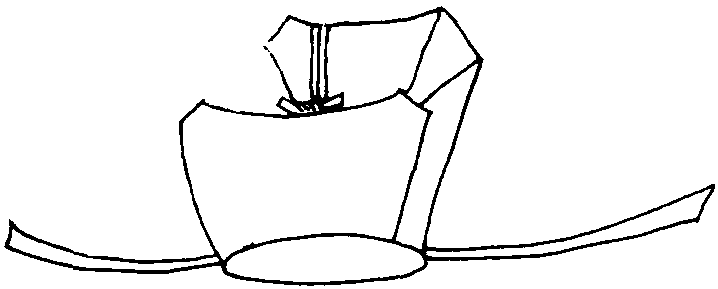

幞頭

(《三才圖會》)

同“幞頭”。《資治通鑑·陳紀·宣帝太建十年》:“甲戌,周主初服常冠,以皂紗全幅向後襆髮,仍裁爲四腳。”胡三省注:“今之幞頭始此,制微有不同耳。杜佑曰:後漢末,王公卿士以幅巾爲雅,用全幅皂而向後襆髮,謂之頭巾,俗人因號爲幞頭,後周武帝因裁幅巾爲四腳。襆,與幞同。”

幞头【同义】总目录

幞头四脚

头巾

裷(巾~) 袙 袱 幪 束头 冒絮 头帕 包头 巾子 巾帤 巾絮 巾裹 冠巾

头巾与书卷:巾卷

头巾一类的东西:诨裹

裹头之巾:帕首

束发的头巾:帕复 鞨巾

古代男子束发的巾:帻(~头;巾~) 幞(~头) 襆头 扑头 幓头 帕头 帞头 陌头 幧头 帩头 绡头 樵头 幅巾 四脚

古代男子包发的头巾:袹

裹头的巾帻:袹首

裹额之巾:帕

古代束在额上的巾:抹额 陌额 磕脑冒絮

包头之巾:袱 包头巾

古代男子戴的一种头巾:诸葛巾

古代几种头巾:匼(乌~) 络头 乐天巾 纯阳巾

古代童子戴的巾:卷帻

古代未成年人用的巾:半头帻

古代隐士戴的巾:角巾 鹿巾

道士戴的头巾:羽巾 霞巾

用青丝带做的头巾:纶(羽扇~巾)

古代妇女的覆头巾:袱子

旧时女子结婚盖头的巾:盖头 盖巾

古代妇女的头巾和发饰:巾帼

红色的头巾:霞幂

无顶的头巾:额子

(包在头上的纺织物:头巾)

幞头fútóu

❶也作“襥头”“服头”“四脚”。本是男子包头的一种黑色头巾,后逐渐演变成一种帽子。在东汉幅巾的基础上,北周武帝时在四角加四根带子,包头时把巾覆盖在头上,前面两根长带从额前系于脑后,多余的部分像两根飘带一样垂于脑后,叫做“两脚”,后面的两根小带则绕髻而束,系于头顶的发髻前面,始名“幞头”,此即是幞头的初形。巾角初用软帛垂脚因称“软脚幞头”。多用作闲暇、燕居之服。隋时幞头内加用衬物,以桐木做成,里外涂漆,覆盖在发髻之上,称作“巾子”。巾子的使用改变了布帛过软的状况,幞头的形制更加规整,顶部高起,名“军容头”。唐代更为盛行,由于内部有了硬衬,幞头的样式也更加多样化,尤其在武德初至开元间的百余年间,出现了平头小样、武家诸王样、开元内样、英王踣样、官样等样式。除巾子以外,幞头后面的两脚,也有各种形制。有的下垂至颈,有的下长过肩,也有将两脚反搭在上,然后插入颅后结内。由于这些幞头均以柔软的纱罗制成,故统称“软脚幞头”。中唐以后,出现了一种“硬脚幞头”。在幞头的双脚之内,加进丝弦之骨,使之坚挺,两脚上翘,犹如一对硬翅,故名“硬脚幞头”。最初硬脚幞头只为皇帝所用,一般官员和百姓仍只能戴软脚幞头。唐末藩镇割据,许多藩将都越制戴硬脚幞头,硬脚开始进入民间。幞头虽为男装,但在隋唐时期,女子也十分喜爱。唐末,幞头的两脚已渐平展,称作“展脚”,束于髻前的两条小带早已消失。五代帝王天子所戴的幞头为两脚上翘,称作“朝天幞头”,也即“翘脚幞头”,百官朝见天子时,必先垂两脚,然后才能觐见天子。四方僭位之主,各创新样,或翘上而反折于下,或如团扇蕉叶之状,合抱于前。宋代幞头成为男子服饰中的主要首服,上至帝王、百官,下至平民百姓,除重大节日戴冠冕外,平时都要戴幞头。宋代的幞头,已完全脱离巾帕的形式,而演变成为一种形式固定的冠帽。五代的幞头仍然以巾为之,宋代的幞头是以藤或草编成的巾子为里,外面用纱涂以漆,后因漆纱已够坚硬而去其藤里。幞头的两脚也改用铜铁丝,琴弦或竹篾作骨架,外加纱、漆,弯成不同形状,有直角、局脚、交脚、朝天、顺风五种。一般以直脚为多,中期以后,两脚越伸越长。据说两脚展长,可防止臣僚们在朝仪时窃窃私语。公差皂隶,多用交脚、局脚和一种圆顶软脚的幞头。仪卫、歌乐、杂职等,多戴高脚、卷脚、银叶弓脚幞头等等。五代朱梁时,幞头脚上有加饰者。宋南渡后又有簪戴幞头,即在幞头上簪以金银、罗绢之花。宋代幞头已不限于黑色,在喜庆宴会也可用些鲜艳的色彩,有的用金色丝线盘制成各种花样,叫“生色销金花样幞头”。辽、金之际,幞头仍然盛行,天子、百官都戴用纯纱幞头。元代官员的公服也是幞头,形制与宋代展脚幞头相同。百姓的幞头,则与唐代的巾相像,脑后下垂两只弯头长脚,呈八字形。明代仍服纯纱幞头,天子用为常服冠,百官则用为公服冠,两边展脚长至一尺二寸。每日早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞及重大朝会时服之。《隋书·礼仪志七》:“故事,用全幅皂而向后幞发,俗人谓之襥头。自周武帝裁为四脚,今通于贵贱矣。”《资治通鉴·陈宣帝太建十年》:“甲戌,周主初服常冠,以皂纱全幅向后襆发,仍裁为四脚。”元胡三省注:“今之幞头始此,制微有不同耳。杜佑曰:‘后汉末,王公卿士以幅巾为雅,用全幅皂而向后幞发,谓之头巾,俗人因号为幞头。’……襆,与幞同。”《通典》卷五七:“后汉末,王公名士,以幅巾为雅。”唐封演《封氏闻见记》:“幞头之下,别施巾,像古冠下之帻也。”张《游仙窟》:“十娘即唤桂心,并呼芍药,与少府脱靴履、叠袍衣,阁幞头,挂腰带。”《新唐书·五行志一》:“高宗尝内宴,太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾,具纷砺七事,歌舞于帝前。”五代后唐马缟《中华古今注》卷中“幞头”:“本名上巾,亦名折上巾,但以三尺皂罗后裹发,盖庶人之常服。沿至后(北)周武帝,裁为四脚,名曰幞头。”宋赵彦卫《云麓漫钞》卷三:“幞头之制,本曰巾,古亦曰折。以三尺皂绢,向后裹发……周武帝遂裁出四脚,名曰幞头。逐日就头裹之,又名折上巾。”又:“唐末丧乱,自乾符以后,宫娥宦官皆用木围头,以纸绢为衬,用铜铁为骨,就其上制成而戴之,取其缓急之变,不暇如平时对镜系裹也。僖宗爱之,遂制成而进御。”金董解元《西厢记诸宫调》卷七:“偏带儿是犀角,幞头儿是乌纱。”明于慎行《毂山笔麈·冠服》:“今之幞头,盖放脚而稍屈其端使之向上,兼唐、宋之制者矣。”《儒林外史》第四十二回:“应天府尹大人戴着幞头,穿着蟒袍,行过了礼。”清翟灏《通俗编》卷二五《服饰·幞头》:“《广韵》:幞头者,裁幅出四脚,以幞其头,故名焉。”

❷妇女外出时用以障面的一种面幕。以五尺见方的皂罗制成。宋高承《事物纪原》卷三:“唐初宫人着羃篱……永徽之后用帷帽,后又戴皂罗,方五尺,亦谓之幞头,今曰盖头。”

.jpg)

幞头的初期形态

.jpg)

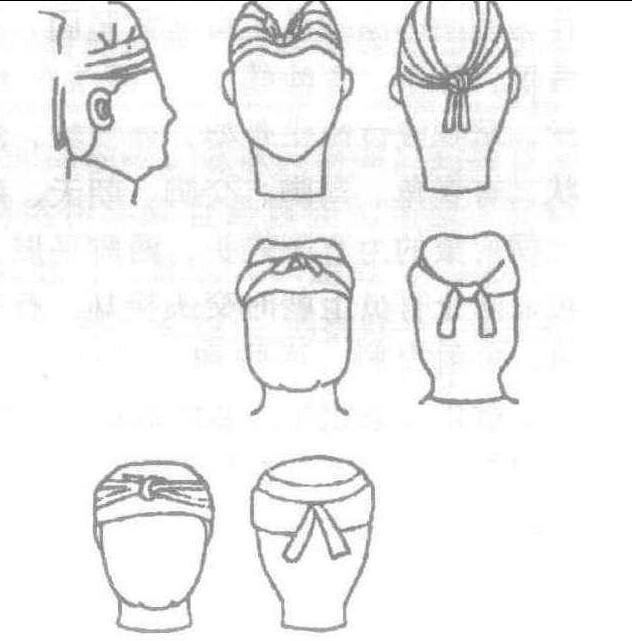

隋代幞头图

.jpg)

宋代幞头

幞头

一种头巾。《新唐书·车服志》: “幞头起于后周,便武事者也。” 《旧唐书·舆服志》又称折上巾。唐封演《封氏闻见记》卷五《巾幞》:“近古用幅巾,周武帝载出脚后幞发,故俗谓之幞。至尊、皇太子、诸王及仗内供奉,以罗为之,其脚稍长; 士庶多以絁缦,而脚稍短。幞头之下别施巾,象右冠下之帻也。”宋沈括《梦溪笔谈·故事一》: “幞头,一谓之四脚,乃四带也。二带系脑后垂之,折带反系头上,令曲折附顶,故亦谓之折上巾。唐制,唯人主得用硬脚。” “本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风,凡五等。唯直脚贵贱通服之” 。

幞头

官帽的一种。《宋史·舆服志》: “幞头,一名折上巾,起自后周,然止以软帛垂脚,隋始以桐木为之,唐始以罗代缯。惟帝服则脚上曲,人臣下垂。五代渐变平直。国朝之制,君臣通服平脚,乘舆或服上焉。其初以藤织草巾子为里,纱为表,而涂以漆。后惟以漆为坚,去其藤里,前为一折,平施两脚,以铁为之。”

幞头

亦作“襆头”,古代一种包头用的巾帛。始于后周,经隋至唐,广行于贵贱之间。若指广义的包头用巾帛,根据沈从文先生考证,商代就已经使用。若指狭义的“唐式幞头”或“四带巾”则实出于北齐到隋代,至唐初才定型。形制为以纱绢或罗制成头巾样,韬发,由额际抚送后方,于髻前结绞,以纽束之,预以桐木或丝葛制成巾子,于其中收髻,然后幞头。头前有二带结于颔下,无事时结于顶上髻前。头后有二带自然下垂,或折带反系头上,让带曲附于顶,故又称之为“折上巾”。幞头巾子有圆顶方顶二类,后角有软角硬角二种。唐中叶以后,幞头常用薄木片作架子,内衬以绢,后两带多不下垂。五代时,帝王多用“朝天幞头”(两角上翘)。宋时又行“漆纱幞头”,至元代,幞头形制略有不同,即后垂两角如匙头,向左右略分开。明代,幞头有展角(平角)交角两种,成为官员所需的主要服饰之一。

幞头

又名 “四脚”、“折上巾”。本是男子包头用的一种软巾,后逐渐演变成一种帽子。幞头来源于汉未魏晋时期盛行一时的幅巾。南朝北周武帝时,在方形的幅巾四角加四根带子,包头时把巾覆盖在头上,前面两根长带从额前系于脑后,多余的部分像两根飘带一样垂于脑后,叫做“两脚”,后面的两根小带则绕髻而束,系于头顶的发髻前面,此即是后代盛行一时幞头的初形。不过此时不论百官,还是天子,仍然仅仅将其作为余暇、私居之服。此时的幞头多用黑缯制作,故称作“软脚幞头”。隋唐时代,幞头开始盛行,这时的幞头改用黑纱制作,而且成为男子的一般首服。从隋初开始,幞头内开始加衬物,其形状也就变得更为规整。隋所用的衬物,是以桐木做成的,里外涂漆,覆盖在发髻之上,称作 “巾子”。此时由于有了硬衬,幞头的形状开始变得多样化了。有平头小样、武家诸王样、英王踣样、开元内样等等。中唐以后幞头的两脚又有了新的发展。原来的软角改用铜、铁丝等做成骨架,外敷罗纱,涂漆,形状或圆或宽,像两个硬翅一样微微上翘,富有弹性,称作“硬脚幞头”,但这种硬脚幞头是皇帝专用的,一般官员和百姓仍只能戴软脚幞头。唐末藩镇割据,许多藩将都越制戴硬脚幞头,硬脚开始进入民间。唐末农民起义,使得大唐王朝风雨飘摇,宦官宫娥们来不及每天对镜装裹,故改用纸绢为衬里,以铁丝做成框架,制成固定的幞头,这样穿戴方便,随时可用。此时幞头的两脚已渐平展,称作 “展脚”,束于髻前的两小带早已消失。天子所戴的幞头为两脚上翘,称作 “翘脚幞头”,百官朝见天子时,必先垂两脚,然后才能觐见天子。五代的幞头仍然以巾为之,天子多用 “朝天幞头”,也即 “翘脚幞头”。宋代的幞头已成男子的重要首服,上至帝王,下至百官,除重大节日戴冠冕外,平时都要戴幞头。幞头也是平民百姓的主要首服。宋代的幞头,已完全脱离巾帕的形式,而演变成为一种形式固定的冠帽。开始时废除巾子,而改由藤或草编的里子为内衬,外面包裹涂漆的黑纱。后来作为帽胎的漆纱已变得非常坚固,因此也就去掉了藤里,称作“漆纱幞头”。幞头的两脚也改用铜铁丝,琴弦或竹篾作骨架,外加纱、漆,弯成不同形状,有直角、局脚、交脚、朝天、顺风五种。官员上朝所戴的为直脚幞头,两脚平展长至尺余,据说可以防止官员上朝时交头接耳,有碍朝议。公差皂隶,多用交脚、局脚和一种圆顶软脚的幞头。仪卫、歌乐、杂职等,多戴高脚、卷脚、银叶弓脚幞头等等。宋代不仅有黑色幞头,喜庆宴会还可用色彩鲜艳金线盘花的 “生色销金花样幞头”。辽、金之际,幞头仍然盛行,天子、百官都戴用纯纱幞头。元代官员的公服也是幞头,形制与宋代展脚幞头相同。百姓的幞头,则与唐代的巾相像,脑后下垂两只弯头长脚,呈八字型。明代仍服纯纱幞头,天子用为常服冠,百官则用为公服冠,两边展脚长至一尺二寸。每日早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞及重大朝会时服之。

幞头fú tóu

《本草纲目》服器部第38卷幞头(6)。药名。

【功用主治】《本草纲目》:“烧烟,熏产后血运。烧灰水服,治血崩及妇人交肠病。”

幞头fu tou

kind of scarf worn by men in ancient China

幞头

包头软巾。有四带,二带系于脑头而下垂,二带反系于上而附顶。也称四脚、折上巾。相传始于北周武帝,后来式样有所变化。

幞头

〈名〉古代男子所戴的头巾,有四带,二带系脑后垂之,二带反系头上。多为官员所戴。也作“襆头”。《隋书·礼仪志七》:“故事,用全幅皂而向后幞发,俗人谓之幞头。”

《金》七一: ~象简,俯伏金阶,叩首,口称:“万岁万岁万万岁!”

《醒》八三: 狄希陈忙着做员领,定朝冠、~纱帽,打银带,做皮靴,买玎珰锦绶,做执事伞扇。

- 愤愤不平是什么意思

- 愤愤嘈嘈是什么意思

- 愤愤然是什么意思

- 愤愤而去是什么意思

- 愤愦是什么意思

- 愤慨是什么意思

- 愤慨之状是什么意思

- 愤慨叹息是什么意思

- 愤慨怨恨是什么意思

- 愤慨痛恨是什么意思

- 愤慨痛恨,怒气难平是什么意思

- 愤慨,不满是什么意思

- 愤慨,气愤是什么意思

- 愤憾是什么意思

- 愤懑是什么意思

- 愤懑不平是什么意思

- 愤懑充积是什么意思

- 愤懑抑郁是什么意思

- 愤懑的心情是什么意思

- 愤战是什么意思

- 愤抑是什么意思

- 愤时嫉俗是什么意思

- 愤时疾俗是什么意思

- 愤毒是什么意思

- 愤气是什么意思

- 愤气填胸是什么意思

- 愤气填膺是什么意思

- 愤沮是什么意思

- 愤泉秋沸是什么意思

- 愤涛是什么意思

- 愤溃是什么意思

- 愤激是什么意思

- 愤激不平之气是什么意思

- 愤激地离开是什么意思

- 愤激小说是什么意思

- 愤激怨恨是什么意思

- 愤激的样子是什么意思

- 愤激而争吵是什么意思

- 愤激而恳切是什么意思

- 愤火是什么意思

- 愤烈是什么意思

- 愤然是什么意思

- 愤然作色是什么意思

- 愤然离去是什么意思

- 愤然逃散是什么意思

- 愤王是什么意思

- 愤生野叟是什么意思

- 愤画地图是什么意思

- 愤疾是什么意思

- 愤痛是什么意思

- 愤盈是什么意思

- 愤盛是什么意思

- 愤积是什么意思

- 愤结是什么意思

- 愤耻是什么意思

- 愤著《郁离子》是什么意思

- 愤薄是什么意思

- 愤言激语是什么意思

- 愤起是什么意思

- 愤踊是什么意思