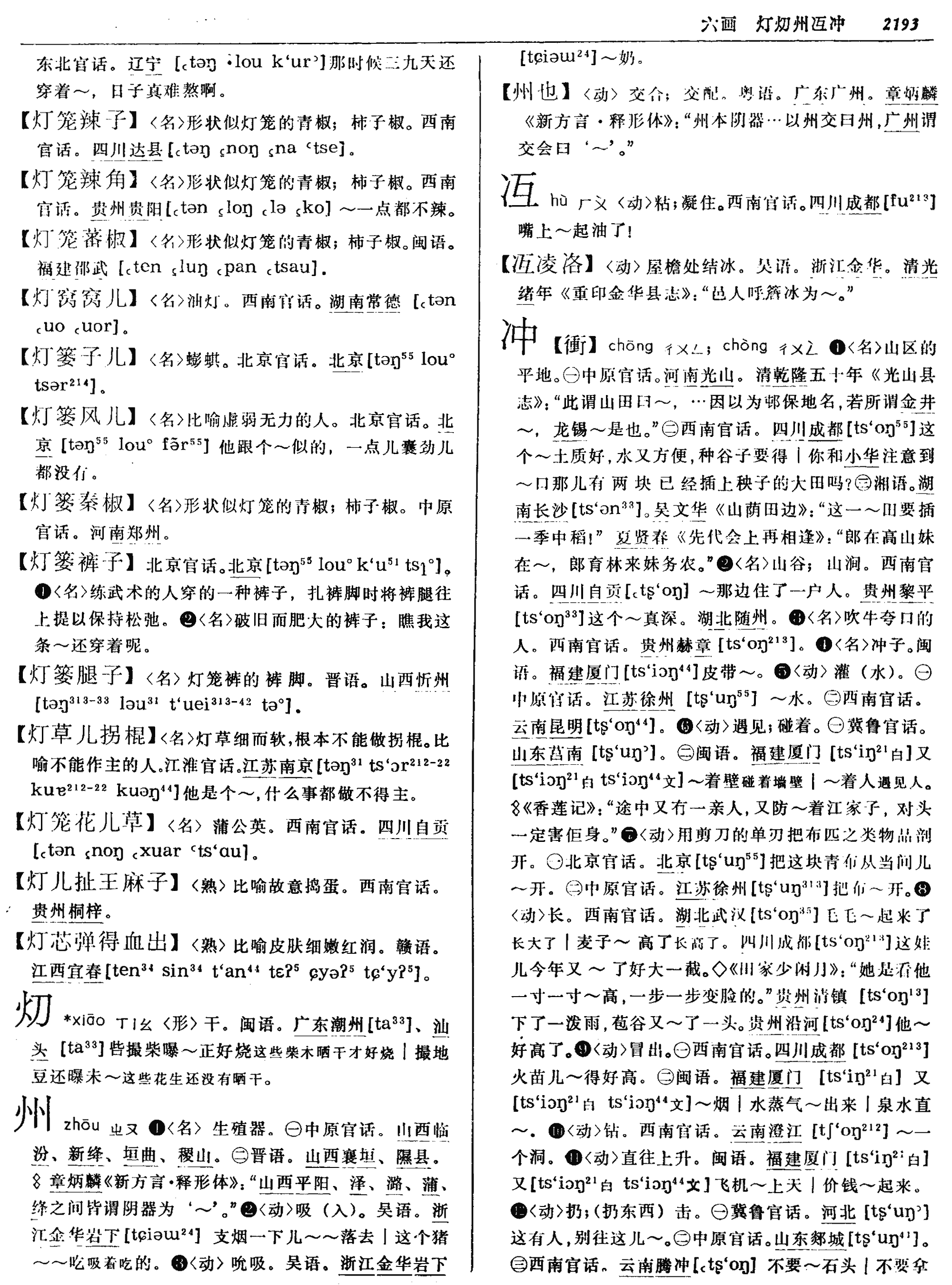

州Zhōu

现行较罕见姓氏。今辽宁之沈阳、四川之成都有分布。《郑通志·氏族略》亦收载。其源不一:

❶郑樵注引 《风俗通》 云: “晋有州绰、州宾,其先食采于州,因以为氏。” “州”,原为周畿内邑,后属晋,为栾豹采邑。故址在今河南沁阳县东南八十里。或以邑为氏,系出姬姓。

❷ 《姓氏考略》 注云: “淳于公谓之州公,其后亦为氏。”“州”,古国名。或称: 炎帝神农氏,其后有州、甫、甘、许、戏、露、齐、纪、怡、向、申、吕,皆姜姓之后,并为诸侯,或分掌四岳。淳于,州都,即今山东安丘县东北之淳于城,后为杞所灭,或以国为氏,系出姜姓。

汉代有州辅; 三国时魏有州泰; 南朝宋有州韶。

州zhōu

❶水中高山地面的土地。司馬相如《吊秦二世賦》:“臨曲江之隑州兮,望南山之參差。”《初學記》崔琰《述初賦》:“登州山以永望,臨洞浦之廣溟。”《藝文類聚》作“川”。

❷地方行政區劃名。我國秦漢前有九州或十二州説,事實上並不曾畫分過,後人則沿用此説。杜篤《論都賦》:“夫廱州本帝皇所以育業,霸王所以衍功,戰士角難之場也。”

❸後亦泛指鄉里。見“州域”。

❹通“舟”。見“州牧”。

州

地方行政区划名。我国秦汉前有“九州”说和“十二州”说,皆为传说,实际上并不存在。汉武帝为了加强中央集权,始于京师附近地区外分境内为十三个监察区,称为“十三州”,置刺史。东汉末开始成为郡以上的一级行政区划。

州

这里还要说一下外官的权力,到了晋室日趋重大。刺史多带将军开府,则州与府各设置僚属,州官理民,府官理戎,又任重者为使持节都督,轻者为持节。自魏以来,庶姓(所谓非帝族)为州而无将军者谓之单车刺史,晋制刺史三年一入奏。这是刺史带有军职的一种制度。魏晋刺史领兵的,必加都督诸州军事,实则以都督兼领刺史,并不是以刺史兼统都督;但是都督兼领刺史,止治其所驻之一州,其余则仍别置刺史,专理民事,而专理民事不掌兵权的刺史称为“单车”,是兼理之中,有分理之制。

州

州

州

州

州

州

州

读音zh·ou(-),为ou韵目,属ou—iu韵部。职流切,平,尤韵。

❶指自治州。

❷一种行政区划。

州

〔zhou〕zhoud: 自治~。zib zhib zhoud.

〗。

〗。 〗。

〗。

州zhōu

❶旧时行政区划名称。现保留在地名里,如:苏州、杭州。

❷指少数民族地区的行政区划,在自治区之下,自治县之上。

【注意】(一)第二画是撇,不是竖。(二)跟“洲”不同。“亚洲、绿洲、沙洲”的“洲”不要写成“州”。

★九州 神州

州zhōu

州

❶旧时的一种行政区划:九~︱杭~。

❷一种民族自治行政区划。

州zhōu

❶ 旧时的一种行政区划,所辖区域各代有所不同,此名称保留在现在的很多地名中,如贵州、苏州、福州等。

❷ 自治州,是少数民族自治区域的一个行政区划名称,规模介于自治区和自治县之间:吉林延边朝鲜族自治州。

州

州zhōu

水中可居之地称为州。又指地方行政单位。

州zhou

九州 神州 中州 自治州 只许州官放火,不许百姓点灯

州zhōu

地方行政区划名称。所辖地区大小历代不一,明、清为比府低一级的行政区域:州县官儿虽小,事情却大。为那一~的州官,就是那一方的父母。(四五·1033)

州

❶二千五百家爲州。《周禮·地官·鄉大夫》: “州長各掌其州之教治政令之法。”鄭玄注: “鄭司農云: “二千五百家爲州。”《禮記·内則》: “其一獻諸州史。” 鄭玄注: “五黨爲州,州二千五百家也。” 《禮記·内則》: “不説,與其得罪於鄉黨州閭,寧孰諫。” 鄭玄注: “二十五家爲閭,四閭爲族,五族爲黨,五黨爲州,五州爲鄉。”

❷猶“聚” 也。《禮記·王制》: “二百一十國以爲州,州有伯。” 鄭玄注:“州,猶聚也。”

❸萬二千五百家爲州。《論語·衛靈公》: “雖州里行乎哉!” 鄭玄注: “萬二千五百家爲州。” (《通德堂經解》) 《論語·衛靈公》: “言忠敬,行篤敬,雖蠻貊之邦行矣。言不忠信,行不篤敬,雖州里行乎哉!” 鄭玄注:“萬二千五百家爲州,五家爲鄰,五鄰爲里。”(《玉函山房輯佚書》) 《論語·衛靈公》: “雖州里行乎哉!” 鄭玄注: “萬二千五百家爲州。”(《鄭氏佚書》)

❹州凡四十三萬二千家,虞夏之數。《尚書大傳》: “古者處師,八家而爲鄰,三鄰而爲朋,三朋而爲里,五里而爲邑,十里而爲都,十都而爲師。州十有二師焉。” 鄭玄注: “州凡四十三萬二千家,此蓋虞夏之數也,或云黄帝法。”(《通德堂經解》)

同“洲”。

州zhōu

〖名词〗

旧时行政区划名(17)。《诸葛亮后出师表》:欲以一州之地,与贼持久。——想用一个州的地方,与敌人长期相持。《祭鳄鱼文》:潮之州,大海在其南。——潮这个州,大海就在它的南边。《袁州州学记》:制诏州县立学。——下诏书在各州各县设立学校。

州zhōu

❶ 水中陆地。后来写作“洲”。《汉书·地理志下》:“自合浦、徐闻南入海,得大~。”

❷ 古代户籍编制单位。二千五百户为州。《周礼·地官·大司徒》:“五党为~。”(党:五百户为党。)

❸ 地方行政单位。历代辖域有所不同。禹分天下为九州。《尚书·禹贡》:“禹别九~。”东汉州辖郡,隋唐州相当郡,明清州辖县。《隆中对》:“豪杰并起,跨~连郡者不可胜数。”

州*zhou

D6DD

❶古代地方行政区划名:苏~/扬~/德~/九~。

❷现行少数民族地区区划名:自治~。

❸与“洲”同。

州zhōu

职流切,平尤。

❶同“洲”。水洲。《汉书·地理志》:“南入海,得大~。”

❷居民编制单位,二千五百家为州。《周礼·地官·大司徒》:“五族为党,使之相救;五党为~,使之相赒。”

❸行政区划名称。《三国志·蜀·诸葛亮传》:“跨~连郡。”

❹聚集,聚居。《国语·齐语》:“群萃而~处。”

州

❶中国地方行政区域单位。西周时为天子和诸候的直属领地内构成乡的一级组织。乡下有州、党、族、闾、比之别,多按血缘关系划分。州约2500家,五州为乡。汉初,汉武帝在京师附近地区设13个监察区,称“十三州”,设刺史,巡察本区。东流末逐渐成为郡以上的一级行政区划单位。魏晋南北朝相沿不改。隋废改不一。唐代州隶属于道,按户口多少分3等,上州4万户,中州3万户,其下为下州。宋元两代州上有路或府,明清时隶属于道或府。中华人民共和国在少数民族聚居地方设有自治州,为民族自治地方之一,隶属于省或自治区。

❷某些联邦制国家的组成单位。如美国、联邦德国、瑞士等国的州。

❸苏联部分加盟共和国最高行政区域单位。通常以其中心城市命名。

州

《尔雅·释畜》注:“州,窍。” 即肛门。

州State

美国政府联邦组织中50个组成部分之一。联邦宪法第十条修正案规定各州保留“宪法未授予合众国或未禁止各州行使”之权力。州的权力受上述条款的限制。州一般行使保护公众健康、福利、安全和道德的权力。由于国会行使“弹性条文”,而且联邦最高法院对之有解释权,导致州权不断削弱。各州的政府机构一般相同,与联邦政府机构类似。每州均为一共和国,权力分立,有两院制的州立法机关(内布拉斯加州除外),一名州长,一个司法系统,一部成文宪法,一项权利法案和一个民兵组织。

131 州

地方行政区划单位。相传禹治水后,把全国分为九州。《禹贡》分冀、豫、雍、扬、兖、徐、梁、青、荆九州。《尔雅·释地》的九州有幽、营而无青、梁,《周礼·职方》有幽,并而无徐、梁。均为传说的区划,并未实行。汉武帝时全国划分13个监察区,叫十三州(或称十三刺史部),每州置刺史,巡查境内。东汉末年成为郡以上的一级行政区划。历魏、晋、南北朝变。隋初废郡存州、县。隋末改州为郡,唐又改郡为州,全国有300多个州。宋、元的州略同唐代。元代直属中书省的州称直隶州,属于路的称散州。明清改州为府,并留部分直隶州,直属于省,而属于府的州通称属州、散州。今在一些民族自治地方设有自治州。

州

行政区划名。始设于《禹贡》。此后历代皆置,秦不设州。秦以后州级行政区在县之上,在路、府、道之下。《礼记·王制》:“凡四海之内9州,州方千里,州建百里之国30,70里之国60,50里之国120,凡210国。……千里之外设方伯,5国以为属,属有长;10国以为连,连有帅;30国以为卒,卒有正;210国以为州,州有伯。8州8伯,56正,168帅,336长。”《汉书·食货志》:“5家为邻,5邻为里,4里为族,5族为党,5党为州,5州为乡。”《晋书·职官志》:“州置刺史,别驾、治中从事、诸曹从事等员。”(参见:上州、中州、下州)

州

古时地方行政区划。始于汉代。汉武帝时于郡、国之上设置监察区,称部,俗称州。王莽时改称州。东汉时期又改称部。其长称刺史。至东汉末,改州为行政区,形成州、郡、县三级制。魏晋南北朝相沿。隋代废郡,改为以州统县。唐宋时期相沿。宋代以州直属于中央,州之长称知州事(简称知州)。又设府,与州级相等,而体制较尊,府多由州而升。至元代形成以府统州之制。明代以府统州、县,多数县直属于府;少数县隶属于州,州隶属于府。清代除直隶州外,不再设县,州、县统属于府。

州

❶中国地方行政区划名。相传尧舜时期有九州和十二州说。秦始皇统一全国后,在全国立郡,并未用州名。汉武帝置十三刺史部时,其中十一部采用《禹贡》、《职方》的州名。汉末王莽废除司隶校尉部和刺史部,改为州,东汉光武帝罢州,恢复西汉旧制。东汉末为了镇压黄巾起义,改部分刺名为州牧,于是州牧掌握兵权,州成为统辖几个郡的大行政区域,魏晋南北朝时为州、郡、县三级制,至隋代改郡为州,成为州统县二级制。唐乾元元年(758年)正式确立了道、州、县三级制,道领州少则二三,多达十余。北宋初年改道为路,州隶属于路,县隶属于州。元置行省,州多升为路,县多升为州,州或不领县,通常以省统路,路统州或县三级制。明洪武九年(1376年)罢行省,改称布政使司,习俗上仍称省。改路为府,成为省、府、州、县二级或三级制。清因袭明制不改,唯州隶属于府,不领县,成为省、府、县三级(直隶州与府平级,散州与县平级)。辛亥革命前后罢府,改州为县,重划道区,形成省、道、县三级制。参阅谭其骧《中国历代政区概述》。

❷日语为区域。如西州。今九州。

州zhōu

❶旧时的一种行政区划,现在还保留在一些地名里。如:广州,杭州。

❷指自治州。

州

某些联邦制国家,如美国、联邦德国、瑞士、澳大利亚的成员单位的名称。根据联邦制的分权原则,联邦政府与州政府的权力划分由宪法规定,联邦政府和州政府都不能随意变更权力范围。州承认联邦宪法和法律为最高法,不得自由退出联邦,同时,各州拥有自己的疆界、宪法和法律,并设立自己的立法、行政和司法机关,在州内的经济、社会和财政方面享有充分的自治权。州不是国际法主体,州与州不能订立盟约,亦不得诉诸武力解决争端,州与联邦、州与州的争端由联邦法院或宪法法院裁决。

州

地方行政区划名。汉武帝时,为了加强中央对地方的控制,把全国划分为13个监察区域,叫13州(也称刺史部),每州设刺史,奉皇帝命,巡查郡、国。东汉末,地方行政制度演变为州、郡、县三级制。魏、晋、南北朝不变。隋废郡留州,实行州、县两级制。唐在州之上设道。宋改道为路。元代不属于路而直属中书省的叫直隶州,属于路的叫散州。明清改州为府,还保留了一些直隶州,略次于府,直属于省而不隶属于府;隶属于府的州通称属州或散州。清末宣统年间,山东设10府,3个直隶州(胶州直隶州[辖2县]、济宁直隶州[辖3县]、临清直隶州[辖3县]),8个散州(德州[今德州市]、滨州[今北镇]、莱州[今掖县]、莒州[今莒县]、濮州[今河南省濮阳县]、东平州[今东平县]、高唐州[今高唐县]、宁海州[今牟平县]),96个县。中华民国成立后废州。

州zhōu

❶ (旧时的一种行政区划) an ancient administrative division: ~ 长 chief magistrate of district

❷ (指自治州) autonomous prefecture

❸ (古国名) Zhou, a state in the Zhou Dynasty

❹ (姓氏) a surname: ~ 宾 Zhou Bin

◆州花 a state flower; 州际 interstate; 州立大学 a state university; 州长 [美] governor of a state; chief magistrate of district; 州治 district government

州zhōū

1、行政区划名,中国古代把全国分为九州:《尚书·禹贡》中九州为:冀、豫、雍、扬、兗、徐、梁、青、荆。《尔雅·释地》中的九州,与前者相比,无青、梁二州,而有幽、营二州。《周礼·夏官·职方氏》中的九州,无徐、梁二州,而有幽、并二州。又《周礼·地官·司徒·序官》中有"州长"一官,注疏中说:京城周围百里之内分为六乡,每乡分为五州。这是"州"的辖区另一概念。 2、汉承秦之郡县制,为监督诸郡,武帝分全国为十三个监察区称刺史部,置刺史十三人,人主一州,秩六百石。成帝改刺史为牧,秩二千石。东汉建武十八年复称刺史,十二人各主一州,另外一州属司隶校尉,常以八月巡行所辖之部的郡国,录囚徒查冤案,以《六条》察其政绩好坏,年终到京城汇报。东汉灵帝时为镇压黄巾军,以九卿出领州牧。此后州牧、刺史并置,刺史遂内领民事外领兵马,逐渐由监察官变为地方最高军政长官,形成州、郡、县三级制。 3、隋唐两朝基本上分州县两级。唐朝节度使、观察使兼任所驻州的刺史,所辖其他州的刺史由其自行任命。刺史之权轻于两汉。 4、宋朝州属于"路",以朝臣担任,称"知某州事",也称"知州"。 5、元朝州初属于"路",后属于"府",下有辖县。明、清州属于府,下有属县。属于"省"的州称"直隶某州"。

州

(1)西周至春秋战国时的一种民户编制。《周礼·地官·大司徒》:“令五家为比,使之相保;五比为闾,使之相受;四闾为族,使之相葬;五族为党,使之相救;五党为州,使之相赒;五州为乡,使之相宾。”一州,共计2 500家。《左传》宣公十一年载:楚庄王入陈后,“乡取一人焉以归,谓之夏州”。包山楚简则有“䢵司马之州”、“邸阳君之州”、“福阳宰尹之州”等记载。楚国的州或认为是一般的民户编制,或认为是贵族的食禄单位。其主管官员为州加公。参看“州加公”。(2)国名。后人或以为少昊之后,偃姓。楚武王四十年(前701),欲与郧、随、绞、蓼联合伐楚,大概不久后为楚所灭。其故城流行说法定在今湖北洪湖市东北,今人或改订于湖北钟祥县西北。(3)楚地。《史记·楚世家》:“考烈王元年(前262)纳州于秦以平。”旧注以为即是州国故地。又《战国策·楚策一》、《楚策四》记有州侯,一般认为楚在战国时于州国故地置有封邑;包山楚简114简有“州莫嚣”、“州司马”,此“州”可能为县名。(4)里名。见包山楚简127、128简。属于漾陵。

州

(1) 邑聚之称。《说文解字》说:“水中可居曰州。”《左传·哀公十七年》:“公登城以望见戎州。”杜预注:“戎州,戎邑。”(2) 政区名。我国先秦时代的行政区划有所谓“九州”与“十二州”之说。《尚书·禹贡》认为禹治水后划分中原地区为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州,《周礼·职方》、《尔雅·释地》亦主九州之说,其地域划分与禹贡略有不同。实际上九州都只是当时学者各就其所知的地理知识所划分的九个地理区域。《尚书·尧典》有“肇十有二州”之说,谓尧舜时代行政区划有十二州之分,汉儒马融认为十二州之分是舜在禹治水之后,就禹所置九州分置幽、并、营三州,合为十二州。后儒多从其说。近代学者认为十二州的传说,当由于汉人影射武帝所置的十三刺史部而起。汉武帝为了加强中央集权,始分全国为十三个监察区,除京师地方别为司隶校尉部外,全国分为十二个州刺史部,合司隶总计为十三部。东汉末各州置牧,统辖郡县,州始成为郡以上的高级行政区划。魏晋南北朝均沿袭汉末以州统郡之制,然而南北朝时期州的划分渐趋繁多,竟至州郡辖境所差无几,成为地方分级制度的一大弊病。隋文帝时对此种情形加以改革,迳直废去郡一级建制,以州统县;隋炀帝与唐玄宗又曾两度改州为郡,州郡成为互名。唐代复在州(或郡)之上另设一行政区划——道,州成为道所属的一级政区。宋改道为路,州为路所属的一级政区。金制同宋,为路以下的一级政区,有节度州、防御州、刺史州之分。元属于路或府以下的一级政区,也有直隶于行省的州,与路居于同等的地位。明清时为府以下的一级政区,其不隶于府而直隶于省的,则统为直隶州。

州

地方行政编制单位名。《尚书·尧典》有“十二州”,幽州即为其中之一。西汉武帝始设十二州部,是为唐宋行政区划州之源。唐代宗时,分州为上、中、下;文宗时于其上增雄、望、紧三等(《汉书·百官表》上、《通典·州郡典》1《州郡序》)。宋代州分雄、望、紧、上、中、中下、下七等,又有同下州之名,指军、监。按格,有都督州、节度州、观察州、防御州、团练州、军事州之别。都督州同时或为节度州,如扬州、大都督府、淮南节度(《元丰九域志》卷5《淮南东路》)。宋代州格有升降,如防御州升节度州,防御州降为团练州。“等”与“格”无关。宋初,节度使、防御使、团练使、刺史赴州任职为实官,太祖、太宗收藩镇兵权,代以文官知州事,节、防、团、刺遂成为武臣迁转之阶,或亲王宗室所带阶。其所系州名,挂名遥领而已。如亲王赵曙先后为宜州刺史、岳州团练使、秦州防御使(《宋史·英宗纪》)。亲王赵顼为安州观察使、忠武军节度使(京东路许州),封淮阳郡王(《宋史·神宗纪》1)。以上节、察、防、团、刺诸使皆不赴本州,挂名而已,即不签书本州公事(《宋会要·职官》47之1《府州军监》)。“其节度、防御、团练、军事等州,亦仅为一种官缺,实际上无甚重要(聂崇岐《宋史丛考》上册《宋代州府军监之分析》)。宋代州一级实际长官为知某州军州事,即知州;副贰为通判某州军州事,即通判。

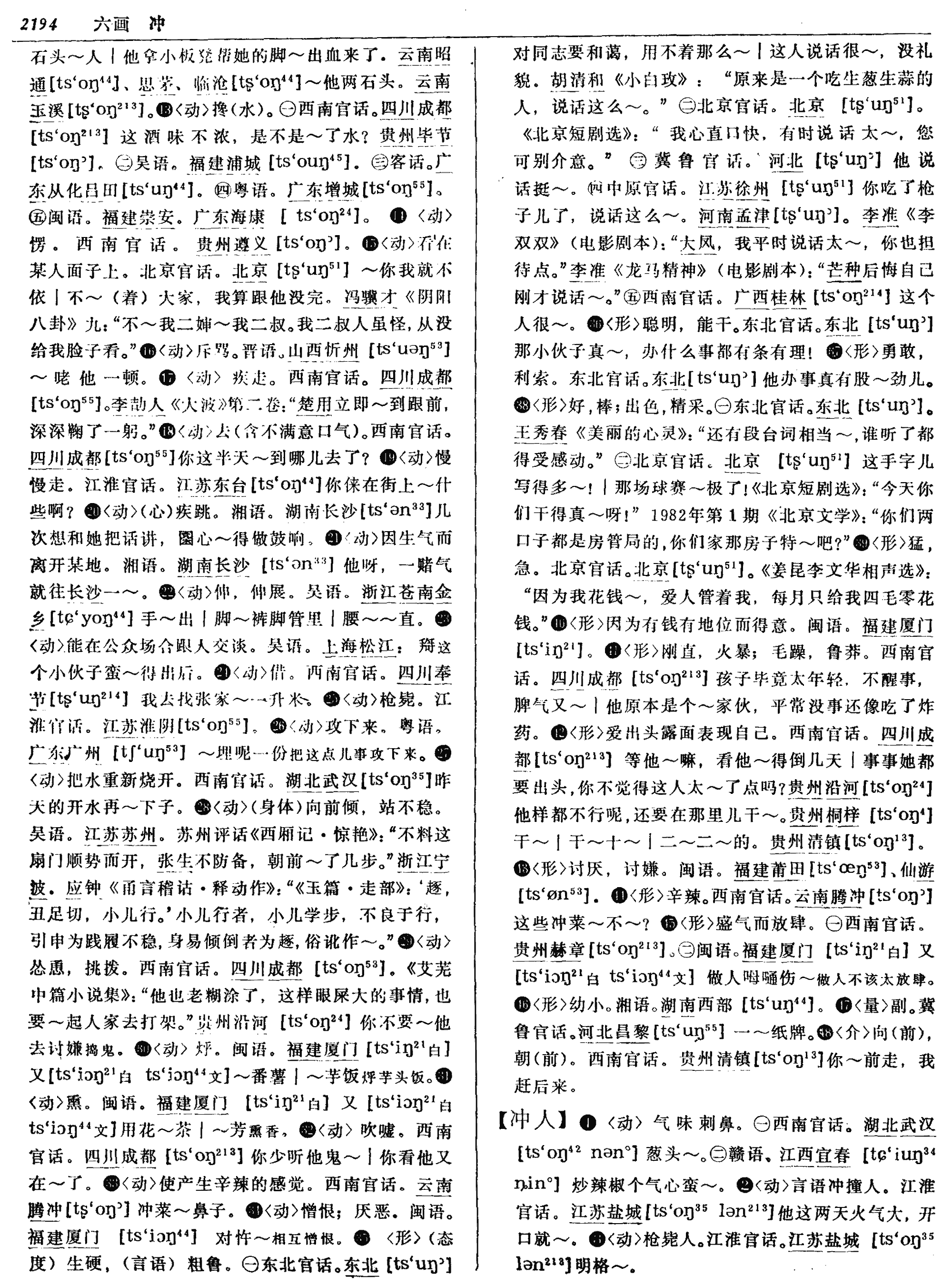

州zhōu

❷ 冲

❷ 胡

州

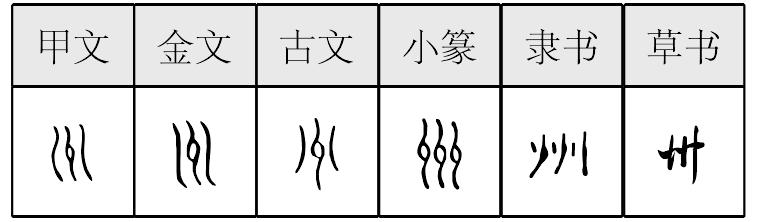

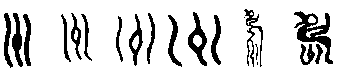

州,甲骨文作

,金文作

,金文作

,《説文》古文作

,《説文》古文作 ,小篆作

,小篆作 。

。

劉釗説,甲骨文象河中有陸地,戰國文字可能已將中間部分聲化作 “丩”,秦漢簡牘作三 “丩”形,小篆亦从三 “丩”。本義是水中陸地,後因而用爲方國名、民户編制名稱或區劃單位名稱,故增 “水”旁作 “洲” 以表示本義。卜辭或用作地名、方國名或氏族名。銘文或用作人名、地名。

楚簡帛文作 ,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作 ,古隸典型。

,古隸典型。

州zhōu

象形字,“川”(河流)字中间的小点,表示河中的沙州与小岛。《说文》:“水中可居曰州。”是“洲”之本字。“关关雎鸠,在河之州。”毛本作“洲”。(毛本,即赵国毛苌、毛亨传授《诗经》时用的版本,是《诗》四传之一)后假借为行政单位。作声符生成的字有:

zhōu

洲(亚洲)

chóu

酬(报酬)

278.趣談“州”字

州,河流中因上游攜帶來的泥沙沉積而成的陸地。古文象形。借爲行政區劃,另加水返還。

州.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆zhōu

篆zhōu

[象形(《説文》: “州,水中可居曰州。周遶其旁。從重川。昔堯遭洪水。民居水中高土。或曰九州。《詩》曰:‘在河之州。’一曰:州,疇也。各疇其土而生之。臣鉉等曰:今别作洲,非是。”州,象形。河流中沙石、泥土淤積起來的陸地。“洲”本字。借爲行政區劃,揚州、蘇州、杭州等。)]

[西漢] 司馬遷 《史記·天官書論》:“天則有日月,地則有陰陽。天有五星,地有五行。天則有列宿,地則有州域。”

州zhōu

(6画)![]()

【提示】第二笔是竖撇,不是竖。

*州zhōu

6画 丶部

(1) 历史上的行政区划,现保留在地名中: 扬~|杭~|贵~。

(2) 现在用于民族自治区划,介于民族自治区与自治县之间: 西双版纳傣族自治~|伊犁哈萨克自治~。

州( )

)

甲骨文合集850,殷

貞州臣 。

。

按: 象川中陸地之形。

甲骨文合集17577,殷

……州……

州戈,殷周金文集成10727,殷

州。

榮作周公簋,殷周金文集成4241,西周早期

州人重人 (庸)人。

(庸)人。

从盨, 殷周金文集成4466,西周晚期

从盨, 殷周金文集成4466,西周晚期

𠀠(其)邑競 甲三邑州瀘二邑。

甲三邑州瀘二邑。

散氏盤,殷周金文集成10176,西周晚期

陟州剛(崗)。

𨛤州戈, 殷周金文集成11074,春秋晚期

𨛤州左庫造。

越王州句矛,殷周金文集成11535,戰國早期

戉(越)王州句自之用矛。

越王州句劍,殷周金文集成11625,戰國早期

戉(越)王州句自乍(作)用僉(劍)。

古璽彙編1722,戰國

事州。

包山楚簡·文書144,戰國

州zhōu

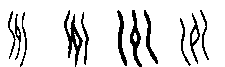

甲骨文、西周金文和战国文字作 。象三条流水中间有一小块地方。小篆讹变三条流水有三小块地方。隶变为州,楷书继承。即水中陆地义。后即用为地方行政区划名。如:禹画九州。过去的如:苏州|杭州。现又作为一种民族自治行政区划。

。象三条流水中间有一小块地方。小篆讹变三条流水有三小块地方。隶变为州,楷书继承。即水中陆地义。后即用为地方行政区划名。如:禹画九州。过去的如:苏州|杭州。现又作为一种民族自治行政区划。

州★常◎常

zhōu象形,甲骨文、金文、《说文》古文、小篆象河水中有小块陆地之形,隶定为“州”。本义为河流中由沙石、泥土淤积而成的小块陆地(是“洲”的本字),引申为地方行政区划的一级,今多用于地名。

【辨析】

❶以“州”作音符构成的形声字一般韵母为ou,但声母和声调不同。zhōu:洲∣chóu:酬。

❷州/洲 a.“洲”由“州”分化而来,这两个字是同源字。b.这两个字本义相同,引申义和组成的复合词有区别:“州”用于“九州、神州、广州、苏州、自治州”等;“洲”用于“五洲、亚洲、欧洲、绿洲、株洲、橘子洲”等。

州 (zhōu)

(zhōu)

水中可居曰州。从重川。俗别作“洲”。

州.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶zhōu

隶zhōu

【析形】象形字。甲骨文、金文字形像川流中一块小陆地。小篆字形整齐化,初形不显。

【释义】《说文》:“水中可居曰州。”本义是水中陆地。这个意义后来写作“洲”。引申指古代行政区划九州,相传大禹治水后,分其领域为九州。关于九州,古书说法不一。《书·禹贡》作冀、衮、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍;《尔雅·释地》有幽、营州而无青、梁州;《周礼·夏官·职方》有幽、并州而无徐、梁州。后以[九州]泛指天下、全中国。

【shape analysis】It is the pictograph character.The character in Oracle and Bronze Inscriptions is shaped like a piece of land among streams.

【original meaning】Land in water.

*州tiəw

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,水中可居者曰州,水周繞其旁。从重川。昔堯遭洪水,民居水中高土,故曰九州。詩曰: 在河之州。一曰州,疇也。各疇其土而生也。

,水中可居者曰州,水周繞其旁。从重川。昔堯遭洪水,民居水中高土,故曰九州。詩曰: 在河之州。一曰州,疇也。各疇其土而生也。 ,古文州。(十一篇下)

,古文州。(十一篇下)

象水流中之島嶼形。

- 侧踹腿是什么意思

- 侧蹬上肩是什么意思

- 侧蹬踢是什么意思

- 侧身是什么意思

- 侧身像是什么意思

- 侧身反攻是什么意思

- 侧身天地是什么意思

- 侧身天地更怀古 独立苍茫自咏诗是什么意思

- 侧身天地更怀古,回首风尘甘息机。是什么意思

- 侧身平衡是什么意思

- 侧身抬起一条腿跨上是什么意思

- 侧身正手高抛发球是什么意思

- 侧身睏是什么意思

- 侧身翻是什么意思

- 侧身而坐是什么意思

- 侧身而行,表示恭敬是什么意思

- 侧身跑是什么意思

- 侧躬身是什么意思

- 侧转是什么意思

- 侧转子睏是什么意思

- 侧转睏是什么意思

- 侧转身体是什么意思

- 侧转躲闪是什么意思

- 侧轮车是什么意思

- 侧输卵管是什么意思

- 侧辞艳曲是什么意思

- 侧边是什么意思

- 侧边人是什么意思

- 侧边子是什么意思

- 侧边泄水道是什么意思

- 侧边的门是什么意思

- 侧边衍是什么意思

- 侧边身是什么意思

- 侧近是什么意思

- 侧迟是什么意思

- 侧重是什么意思

- 侧重美是什么意思

- 侧重,着重是什么意思

- 侧金盏是什么意思

- 侧金盏花是什么意思

- 侧钩是什么意思

- 侧钩拳是什么意思

- 侧锋是什么意思

- 侧门是什么意思

- 侧门上货式货机是什么意思

- 侧闻是什么意思

- 侧阶是什么意思

- 侧陋是什么意思

- 侧隐是什么意思

- 侧面是什么意思

- 侧面p环是什么意思

- 侧面下手发球是什么意思

- 侧面倒是什么意思

- 侧面儿是什么意思

- 侧面光是什么意思

- 侧面击球是什么意思

- 侧面划线是什么意思

- 侧面吊装型集装箱自装自卸车组是什么意思

- 侧面呼吸是什么意思

- 侧面图是什么意思