实用汉语语法大辞典︱附录(三) 现代汉语语法学词类体系对照

附录(三) 现代汉语语法学词类体系对照

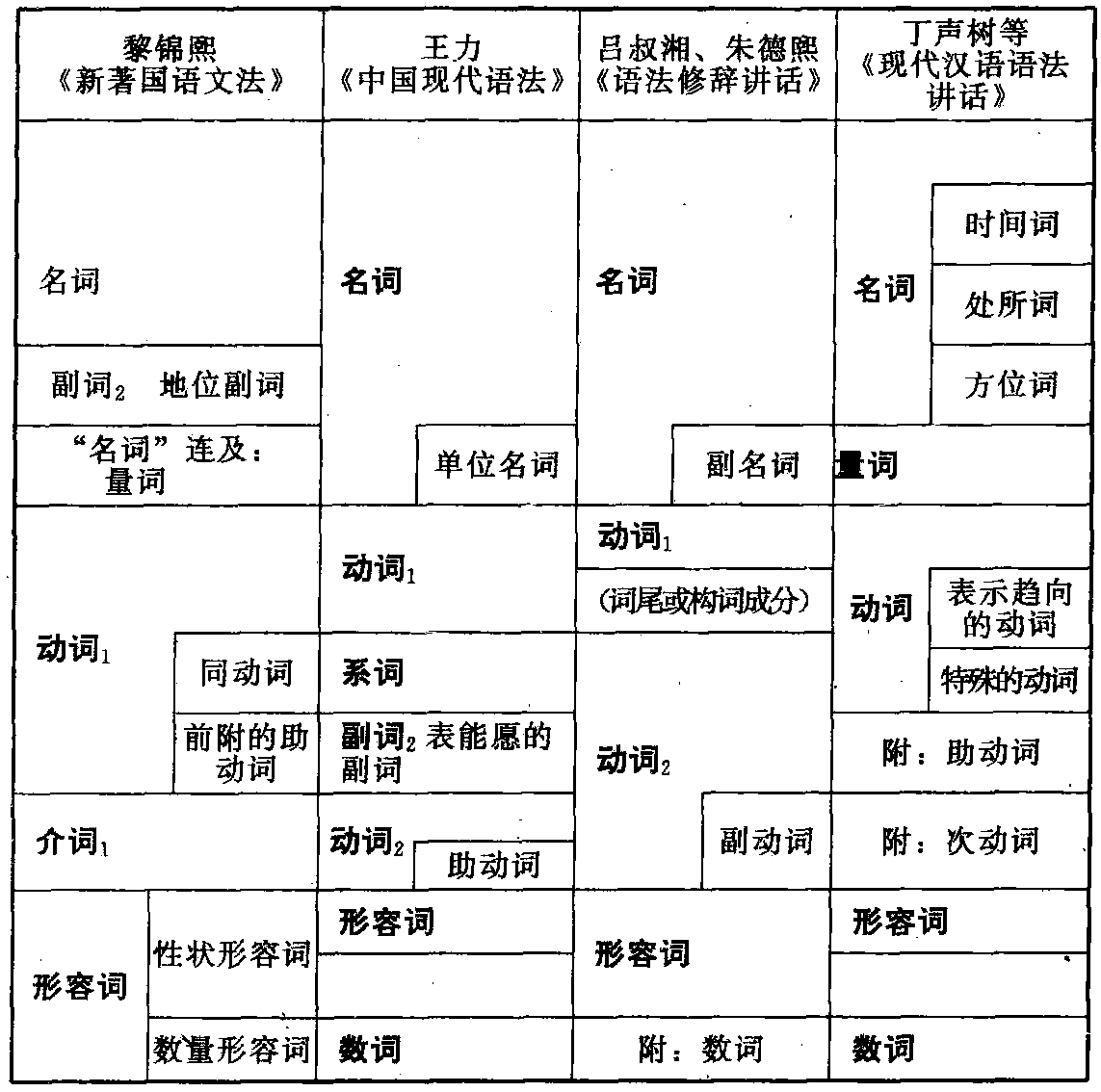

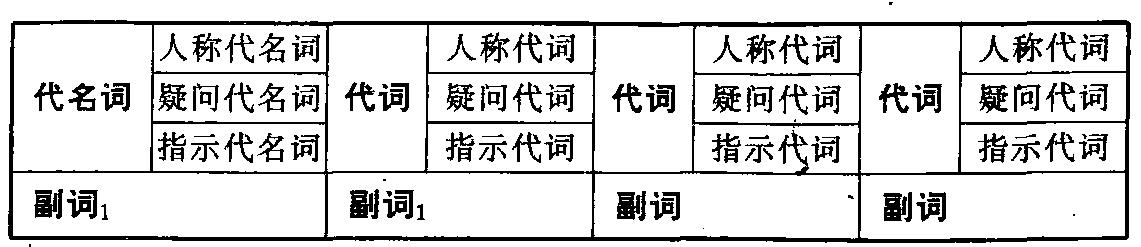

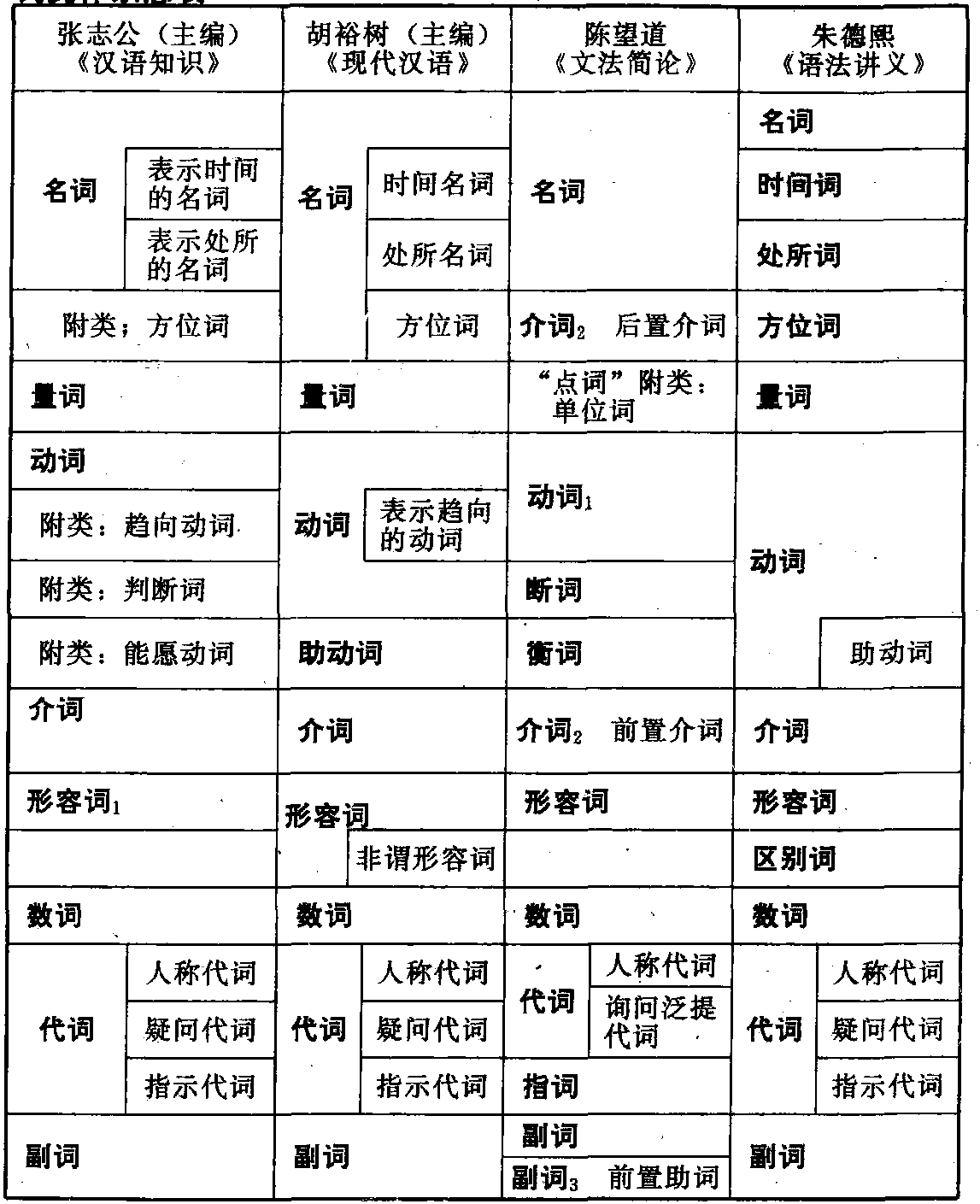

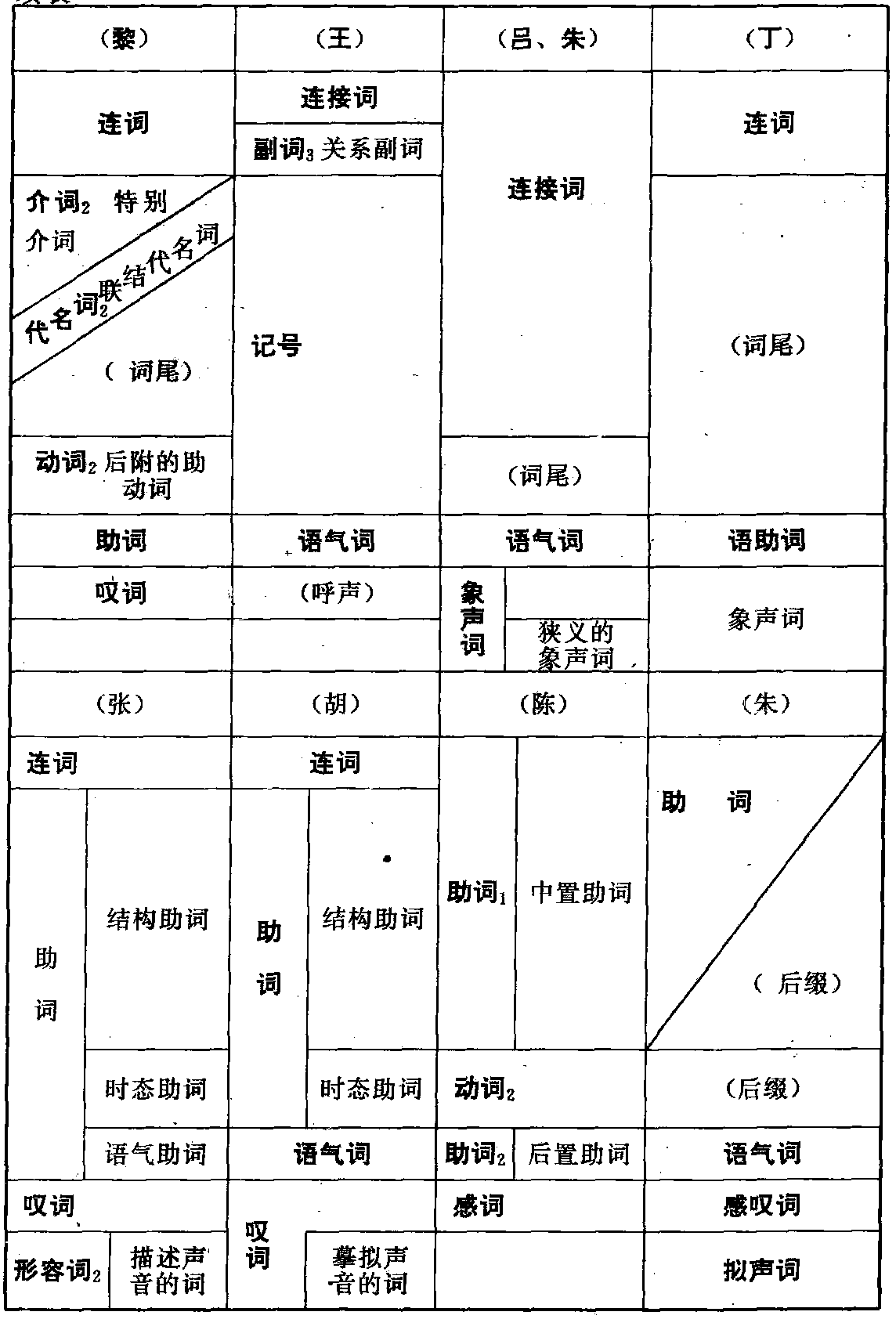

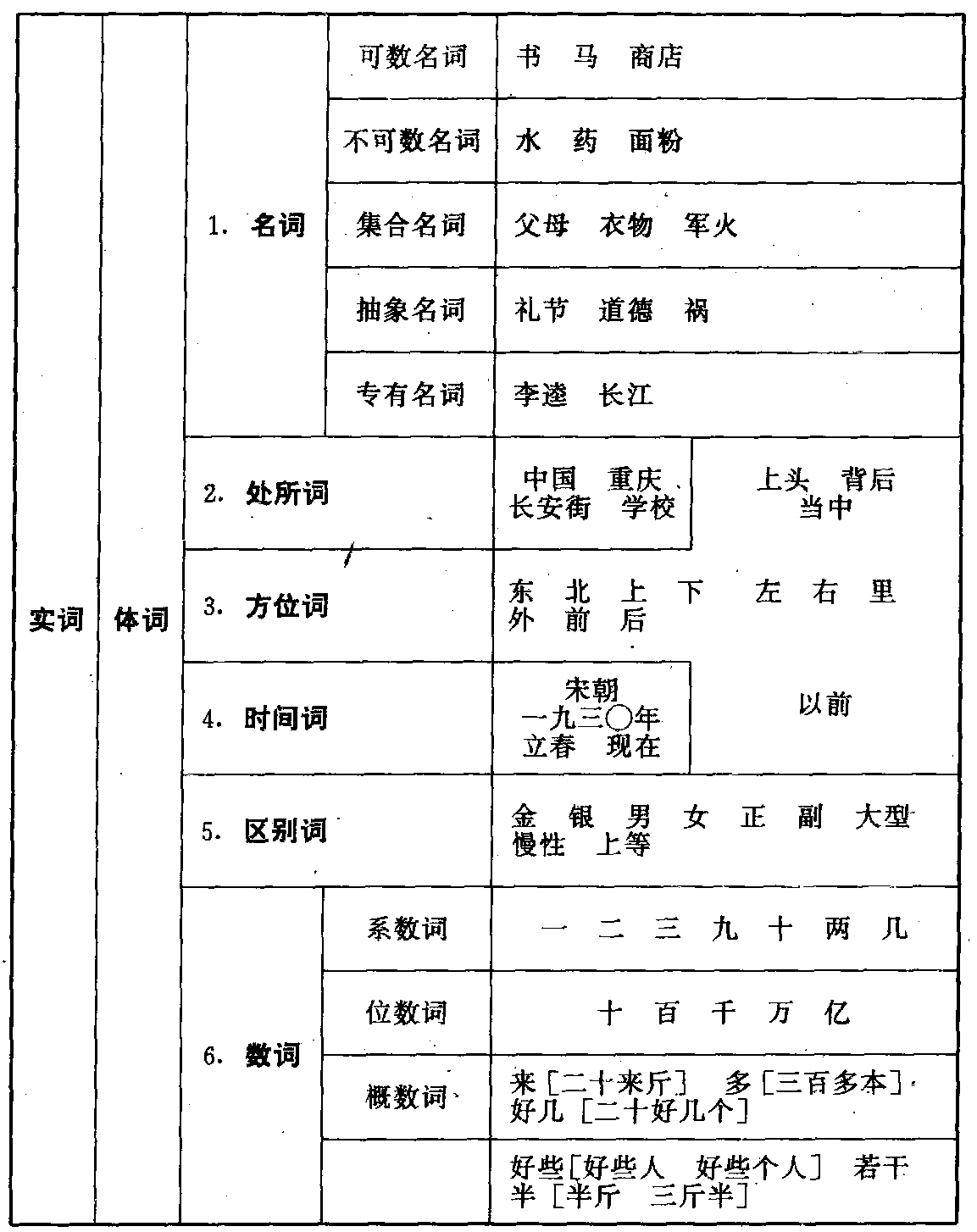

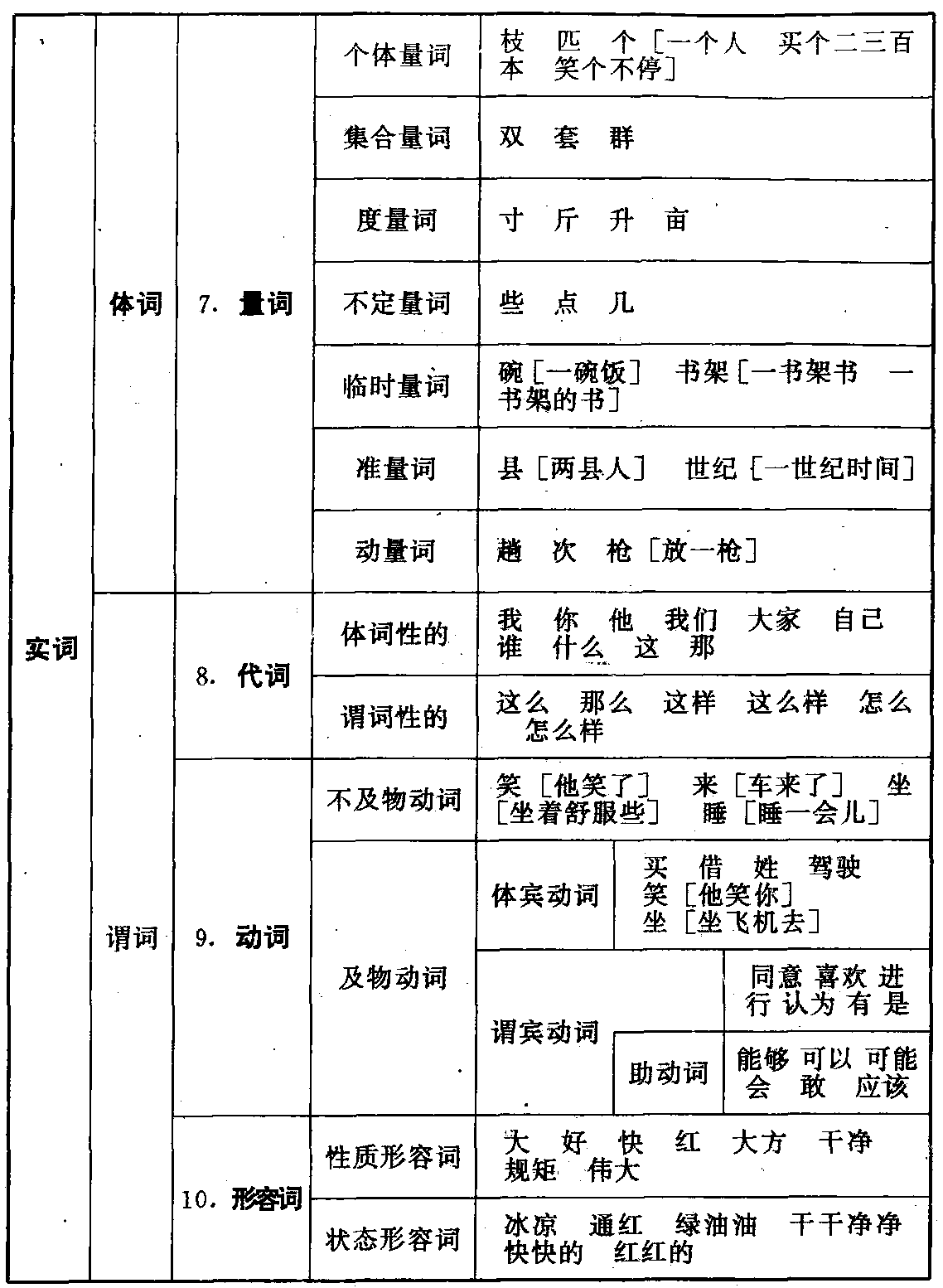

例言 一、本附录列举八部专著的词类体系。选书原则是:具有学术价值或影响较大的现代汉语专著, 兼顾语法学史的不同时期和不同学派观点。译作不收。对照内容仅限于所选专著,不一定代表作者的一贯看法和最新观点。 二、本附录采用列表形式,以便对照。总表侧重各家之间相应的部分;分表侧重各家独特之处,以补充总表之不足。表格容量有限,各家之间种种参差交错情形十分复杂,本附录仅提供可资比较之便,不能将一切细微同异包举无遗。特别是兼类、转类、活用等方面, 以及归类中的具体问题, 本附录一般均不涉及。 三、本附录使用符号: 1. 词类名称栏目中,加( )的不属词类名称;2.词类名称后附之数字,表示该类分列在几处;3.例词间附用例, 加 [ ]指明; 4. 例词后有句号者, 表示该类已经全部列举。 总表说明: ①本总表显示各家词类体系之间的对当关系。所谓“对当”,只是就该类所包含的词的主要情况而言,大致相当,并非内容完全相等(虽然有些栏目也有等同的)。各家之间有无差异和有怎样的主要差异,请参阅分表。 详细情况, 还需进一步对照原著。 ②词类名称悉依原著,有些词类作者未用术语,则按原书提法摘引(分表同此)。 ③八部专著, 我们使用的版本是:《新著国语文法》, 商务印书馆, 1951年9月14版。 《中国现代语法》, 中华书局, 1954年12月1版。 《语法修辞讲话》, 中国青年出版社, 1979年8月2版。《现代汉语语法讲话》, 商务印书馆, 1961年12月1版。 《汉语知识》, 人民教育出版社, 1979年7月2版。 《现代汉语 (增订本)》, 上海教育出版社, 1981年7月3版。《文法简论》,上海教育出版社, 1978年4月1版。 《语法讲义》, 商务印书馆, 1982年9月1版。 现代汉语语法学

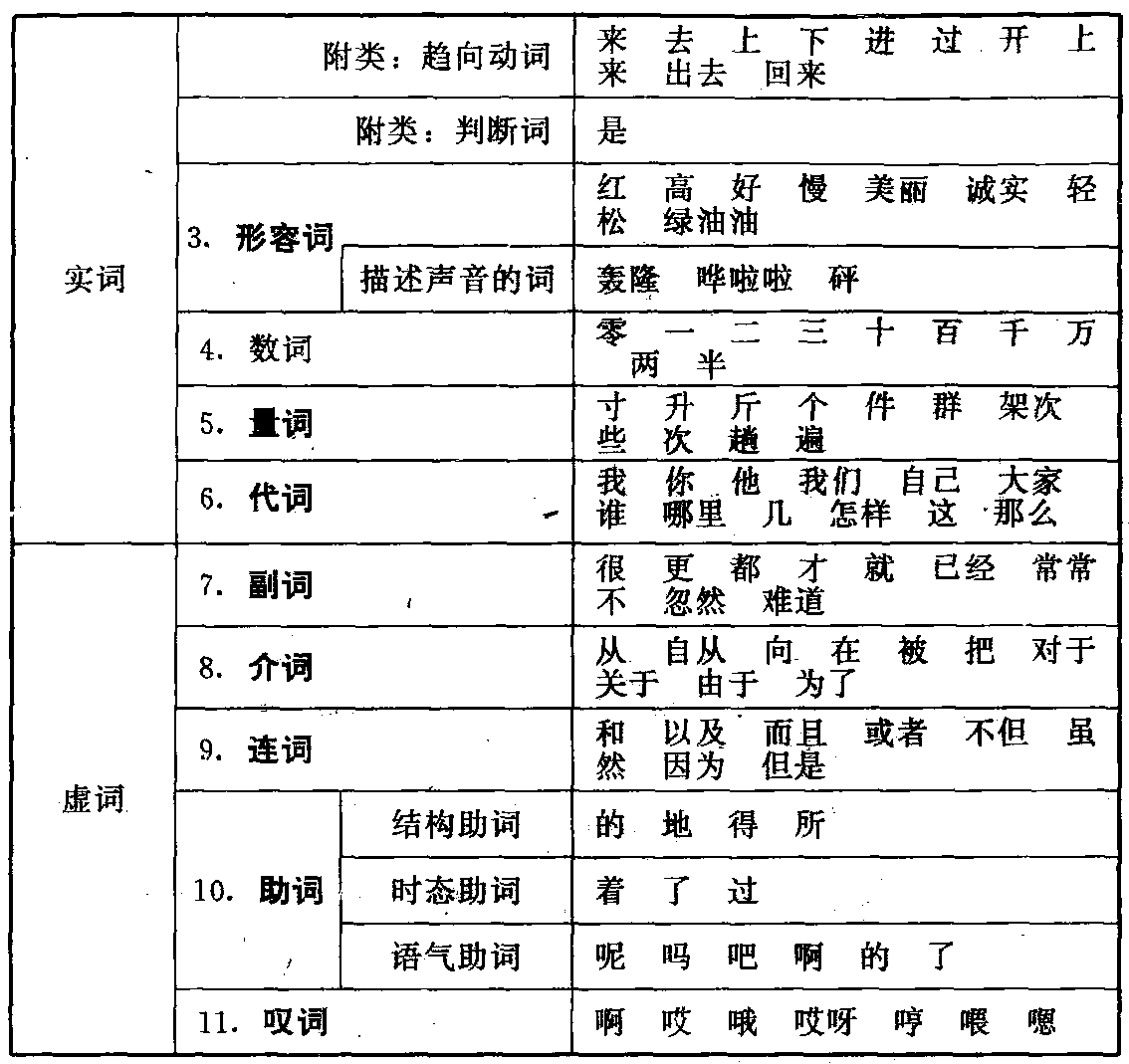

词类体系总表

续表

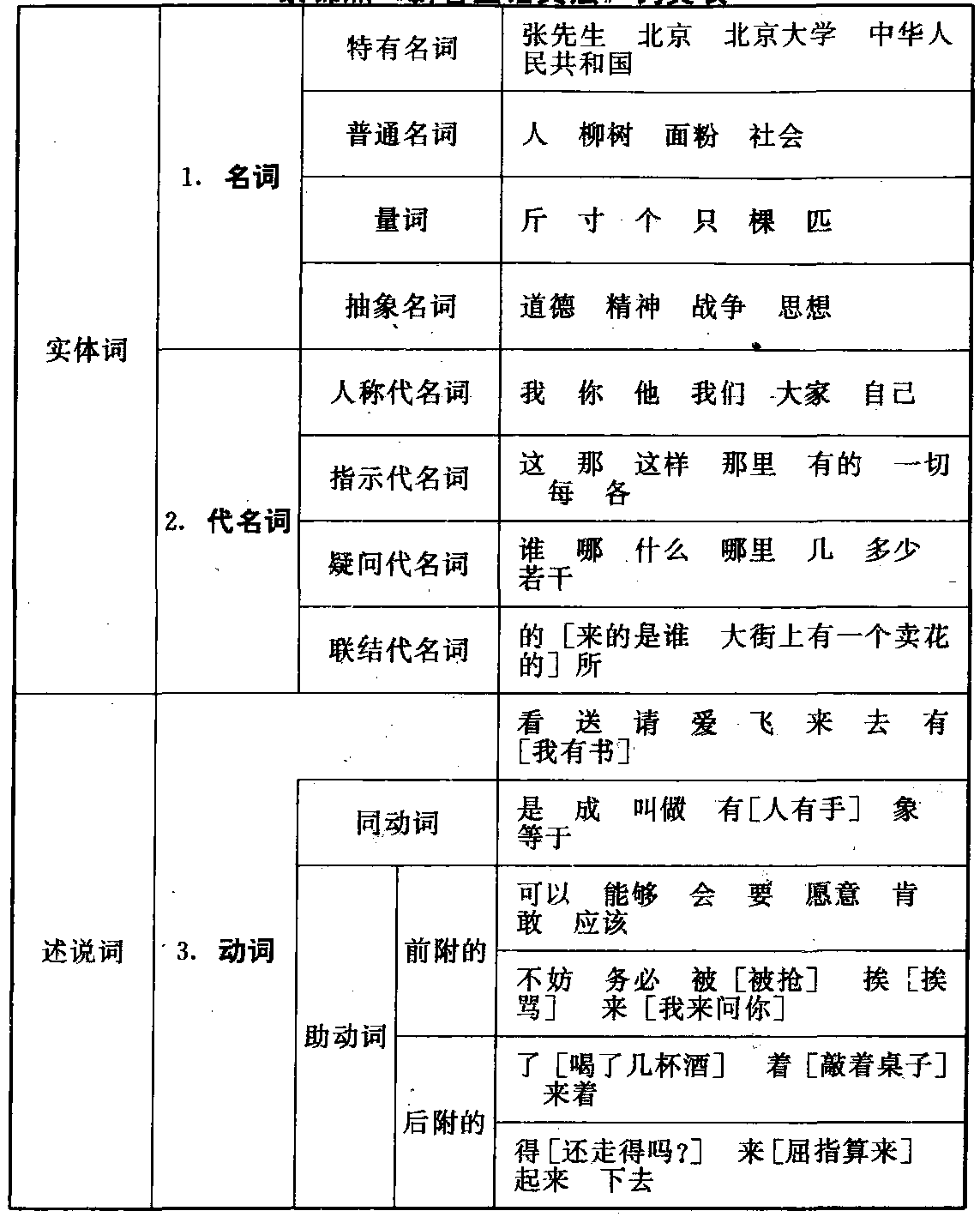

黎锦熙《新著国语文法》词类表

续表

说明: ①《新著国语文法》(以下简称《新著》)划分词类的标准是: “就语词在言语的组织上所表示的各种观念,分为若干种类,叫做‘词类’”(5页)。“国语的九种词类, 随他们在句中位置或职务而变更,没有严格的分业”(6页)。 “凡词, 依句辨品, 离句无品”(29页)。 ②《新著》所列词类表中无“量词”,书中在论述名词时连及“量词”, 没有明确这是名词中的一个小类还是附类。 ③《新著》说:“形容词的大部分,兼可用作述说词,便归入 ‘同动词’ 一类里” (5页)。 “例如: 花 ‘红’, 柳 ‘绿’; ……我现在 ‘五十岁’ 了, 快要 ‘老’ 了” (162页)。 本表未列入。 ④ 《新著》的形容词还有两个小类: 指示形容词, 如 “这”书,“这”个人; 疑问形容词, 如“什么”人, “几”里路(149~158)。本表未列入。 王力《中国现代语法》词类表

续表

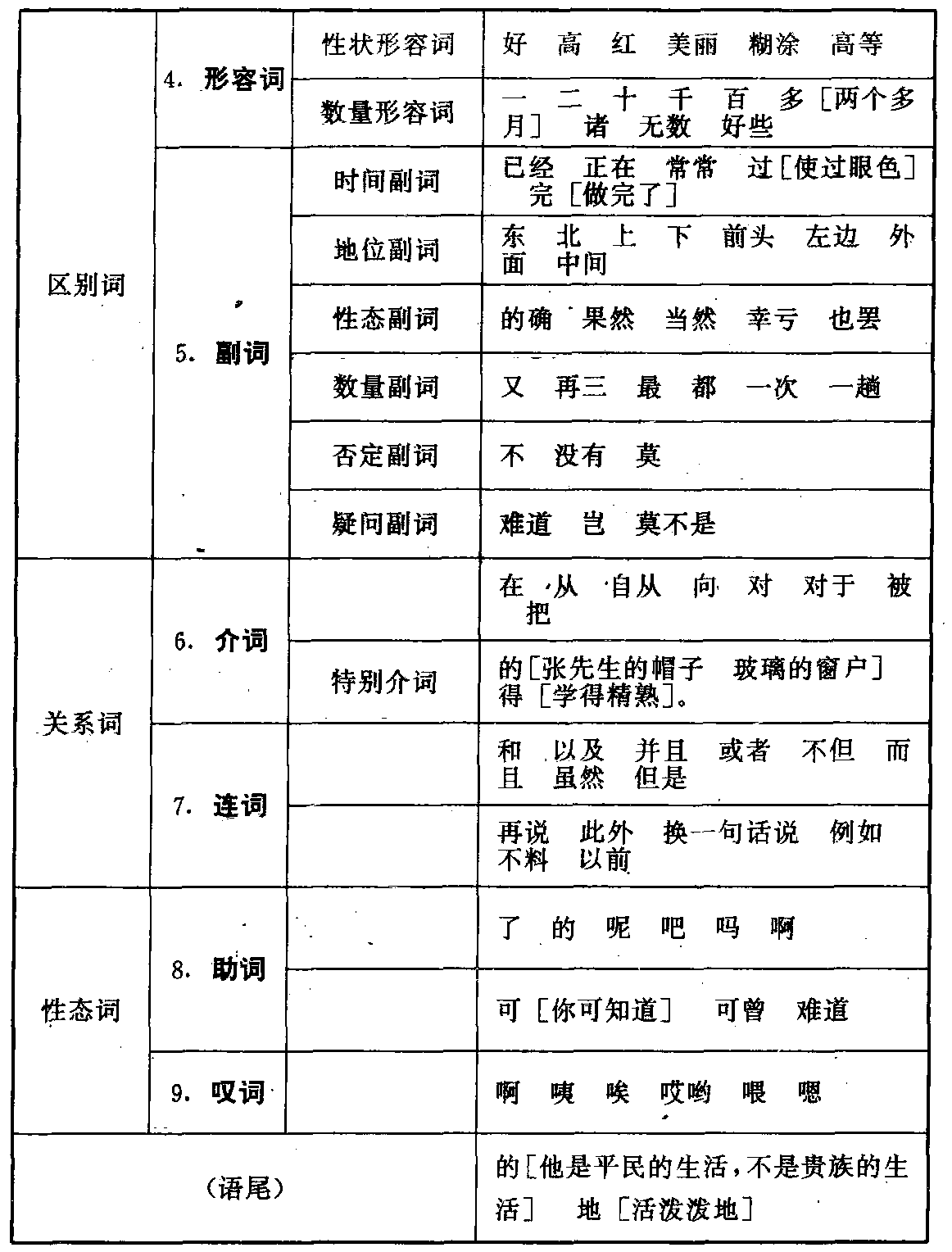

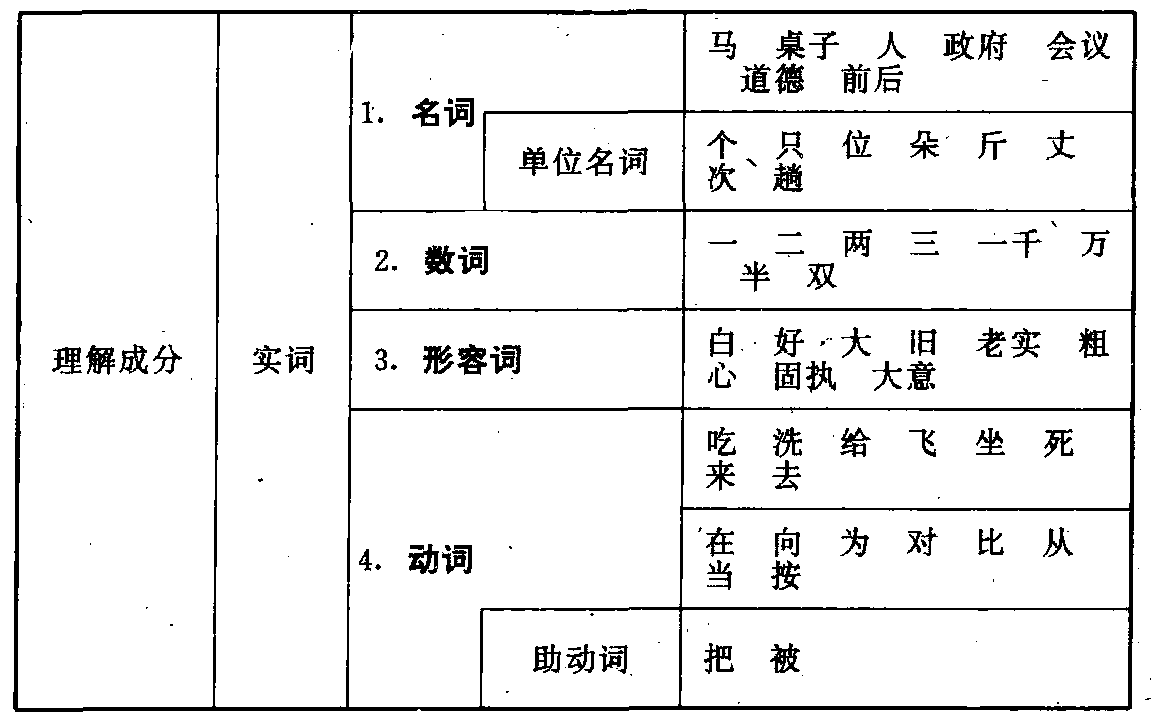

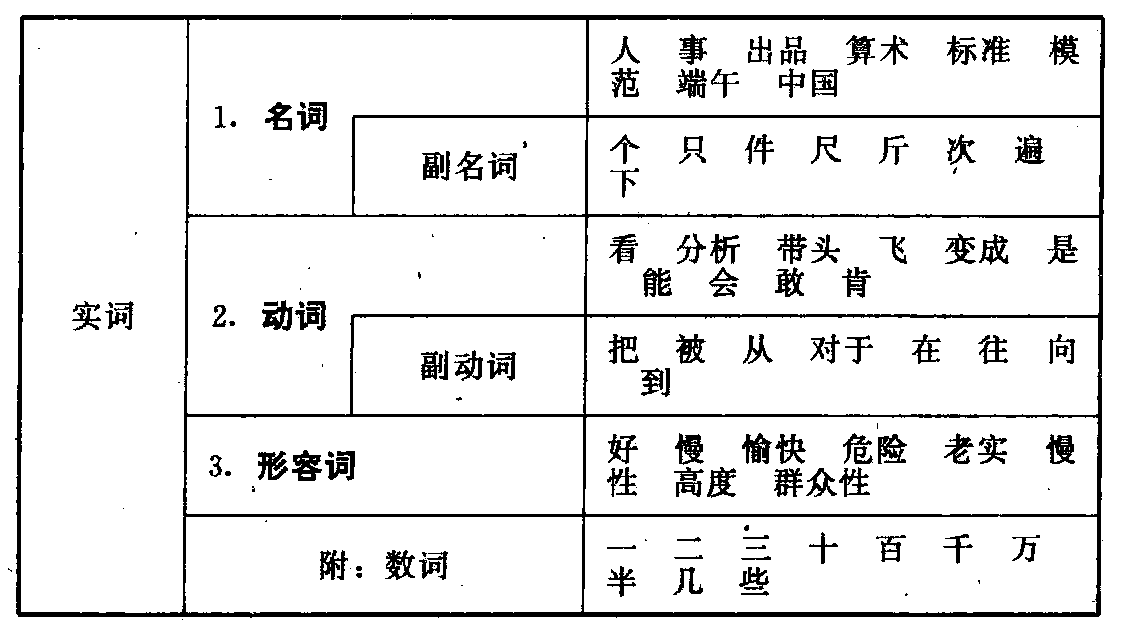

说明: ①本表据《中国现代语法》(以下简称《语法》)编制,说明则采作者之《中国语法理论》(中华书局1955年4月1版,以下简称《理论》)。《理论》划分词类的标准是:“实词的分类,当以概念的种类为根据;虚词的分类, 当以其在句中的职务为根据”(23页)。“至于中国的词呢,它们完全没有词类标记,正好让咱们纯然从概念目的范畴上分类,不受形式[按:指形态]的拘束”(33页)。“我们以为词类……是就词的本身可以辨认, 不必等它进了句子才能决定的” (22页)。 ②《理论》说: “我们这里所谓助动词 [按: 仅指“把、被”], 和英语里的助动词(auxiliary verb)是同名异实的。”“像英语中的助动词,咱们中国语里根本就没有。” (30页) ③《理论》说:“副词的位置在谓词之前,语气词的位置在一句之末。”(319页) ④《理论》说:“连词(复合句的联结词)之辨认应该依照下列的两个标准。(1)凡能在两个句子形式的中间,担任联结的职务者,才是连词。 因此, …… ‘若’ 和 ‘虽’ 不是连词。 (2)凡不能居于主语后面或插入谓语中间者才是连词。 因此, …… ‘然而’ 是连词, …… ‘因为’ 不是连词,…… ‘而且’ 是连词。” (352~353页) 吕叔湘、 朱德熙《语法修辞讲话》词类表

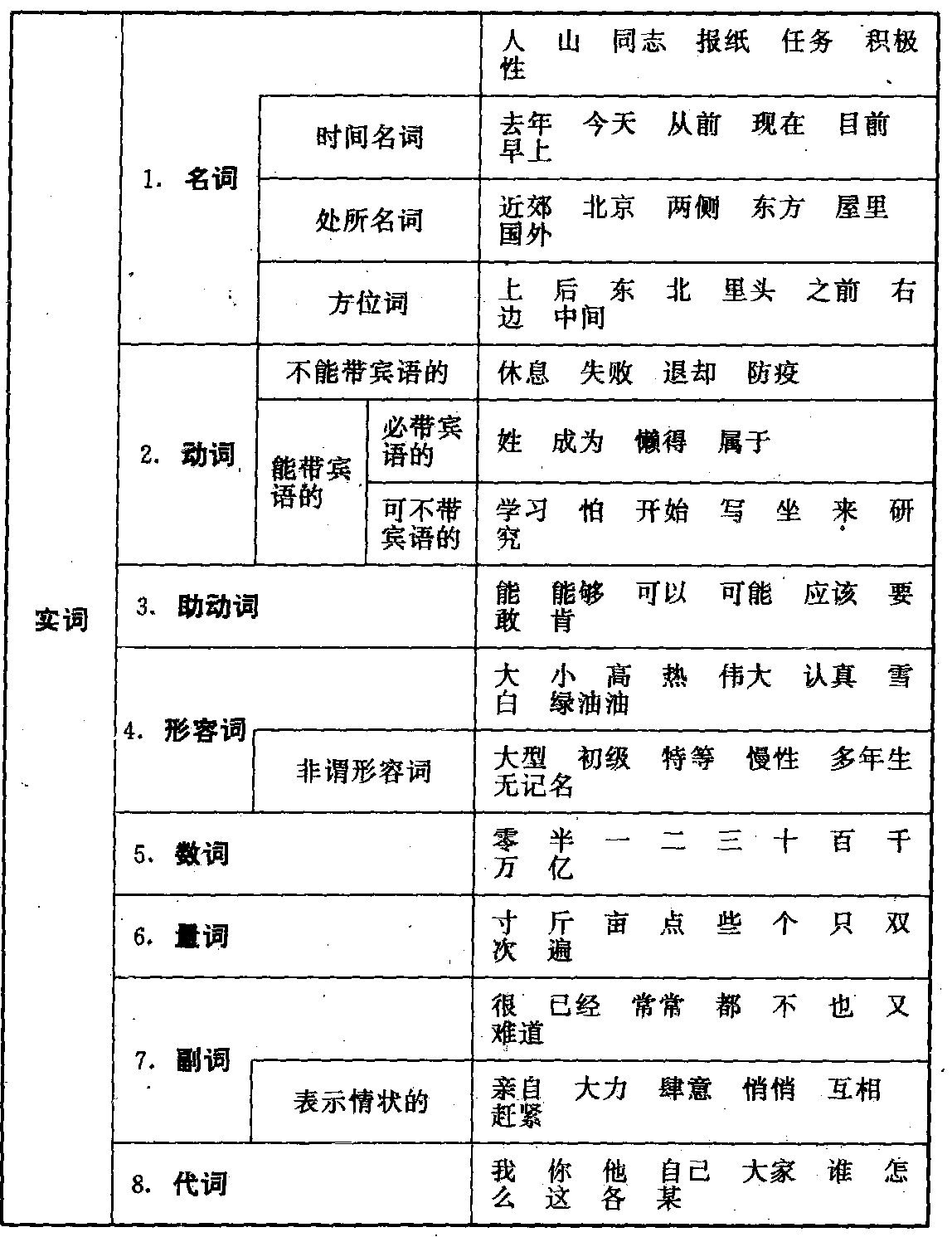

说明: ①《语法修辞讲话》(以下简称《讲话》)没有明确叙述划分词类的标准。 吕叔湘《语法学习》 (中国青年出版社, 1953年6月1版)说:“中国话里的词没有语形变化,划分词类主要凭词的意义和词和词之间的关系。” (4页) 《学习》的词类体系, 与《讲话》一样。 ② 《讲话》说, 实词 “意义比较实在些”, 虚词 “意义比较空灵些”;“副名词、副动词、一部分数词,也可以归在虚词里”(10页)。对“象声词”, 没有指明虚实的类属。 ③《讲话》“词类”一节中没有提到方位词,在“第三讲虚字”中有所涉及。 如说明 “在”的用法时说: “ ‘在’ 的最常见的用法是跟‘里’、 ‘中’、 ‘上’、 ‘下’这些方位词配合起来用”(97~98页);没有指明方位词在整个词类体系中的位置。 ④《讲话》说:“有一些特殊的附加成分,……可以分成四类。第一类是已经成为词尾的,就是 ‘着’ (zhe)和 ‘了’ (le)。第二类的性质介于词尾和复合动词的成分之间,但是能分离,因此又近于副词,就是 ‘来’、 ‘去’、 ‘上’ ……” (20页) 丁声树等《现代汉语语法讲话》词类表

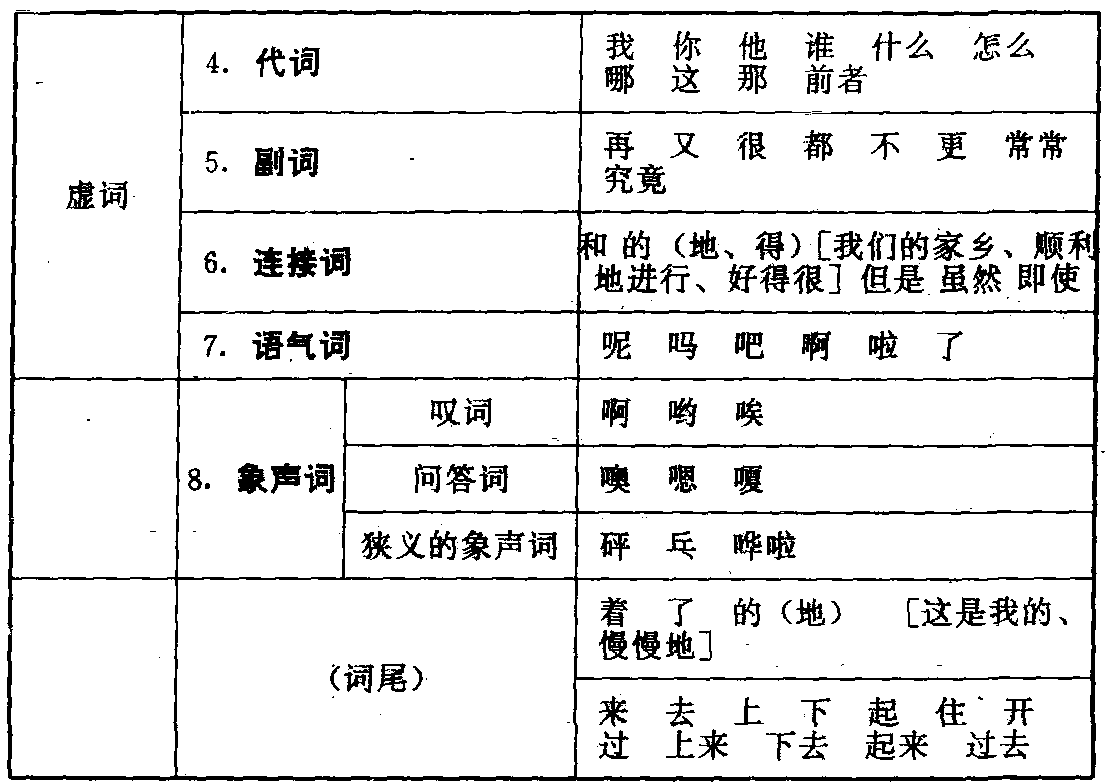

说明: ①《现代汉语语法讲话》(以下简称《语法讲话》)划分词类的标准是:“按性质和用法”分类,“一类词有一类词的共同性质,共同用法”。如名词“都是事物的名称,前头都可以加上数量词”;动词“都表示一种动作, 前头都可以用 ‘不’ 字来否定”(4页)。 ②《语法讲话》没有把“时间词,处所词”作为名词的次类,包含的范围也比较广。有词(如“今天,中国”),也有词组(如“饭前,三年以前, 昨儿晚上, 这几天, 阵地上, 孙公堤那儿, 陕西北端的榆林城”);而且也不限于名词及方位词(如“哪儿”是代词)。本表的安排只是为了便于与其他著作对照。 ③《语法讲话》认为:“有些名词可以直接和数词连用,当中不加量词。这种名词可以叫做 ‘准量词’。例如 ‘四国,三省,两年,一季,半天’” (177页)。 “复合量词, 如 ‘秒公方、架次、 千米小时、 吨公里’之类……后头不能再加名词,前头有时候可以加‘个’字……,这些复合量词很象名词” (176页)。 ④《语法讲话》在论述“(三)动词”这一类后紧接着说: “另有助词和次动词,这两类跟动词有相近的地方,附在下面。”对这两类加以说明之后,再论述“(四)形容词”(6页)。作者没有将这两类与动词并列为大类,又没有归入动词作为其中的小类,也没有明确使用“附 类”的说法。 张志公主编《汉语知识》词类表

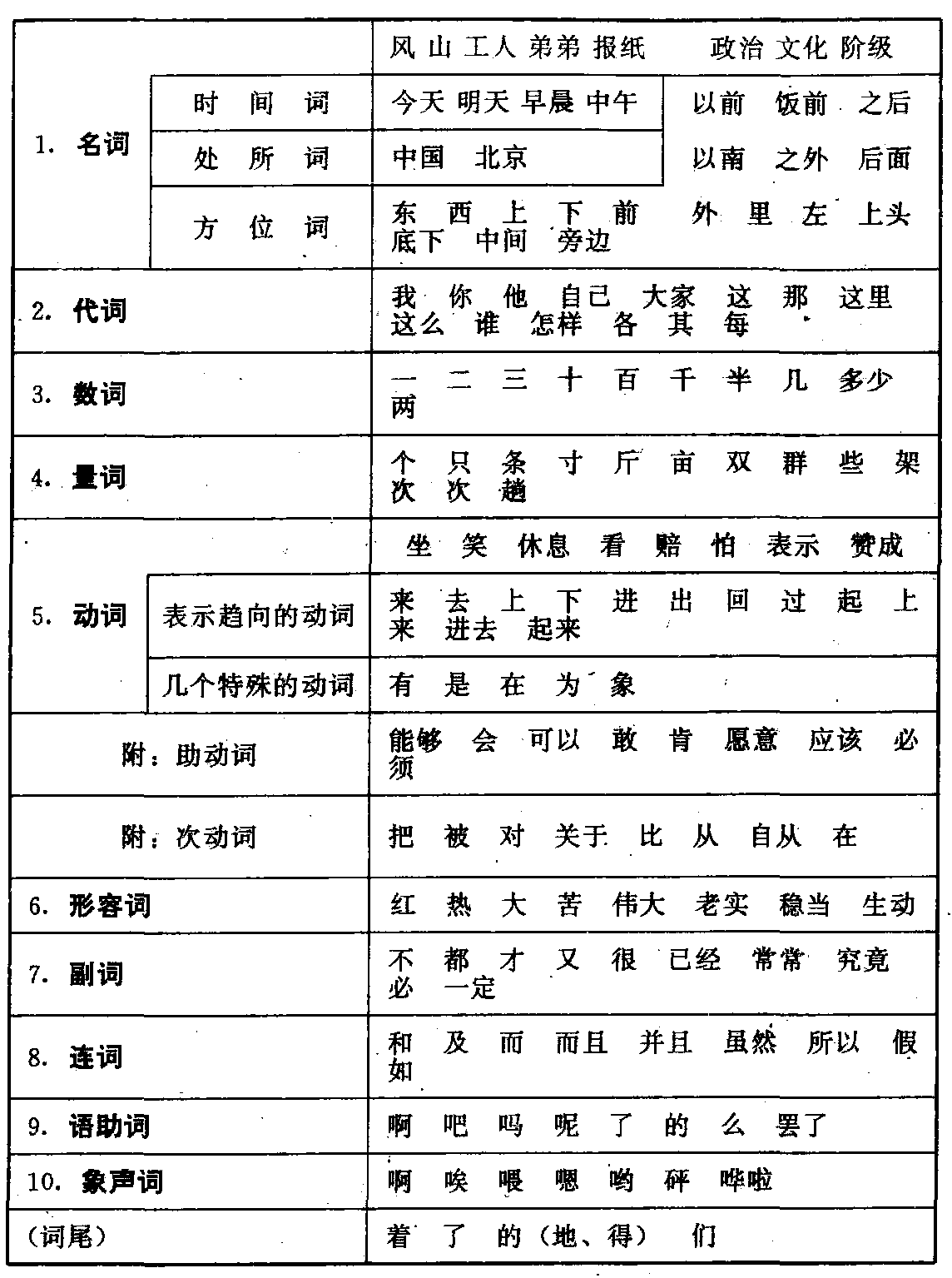

说明: ①本表依《汉语知识》(以下简称《知识》)编制,说明兼采《“暂拟汉语教学语法系统”简述》(以下简称《简述》)。《知识》划分词类的标准是: “按照不同的意义和不同的特点, 词可以分成十一类” (62页)。《简述》还用了“词汇·语法范畴”的提法, 并且说明了: “词的语法特点表现在两方面: (1)词的本身能用什么手段表现哪些附加意义。 …… (2)词的组合能力,也就是哪些词可以跟哪些词组合,组合起来表示什么关系,不能跟哪些词组合。”(《语法和语法教学》,人民教育出版社1956年5月1版, 12—13页) ②《简述》说:“名词、动词的附类,都带有或多或少的虚词性。”(《语法和语法教学》15页注1) ③《知识》认为动词、形容词可以作主语、宾语,但是如果带有名词定语, 则是动词、 形容词的 “名物化用法” (80、 90页)。 ④《知识》说: “助词和叹词都是“特殊的虚词”(131、 140页)。 胡裕树主编《现代汉语》词类表

续表

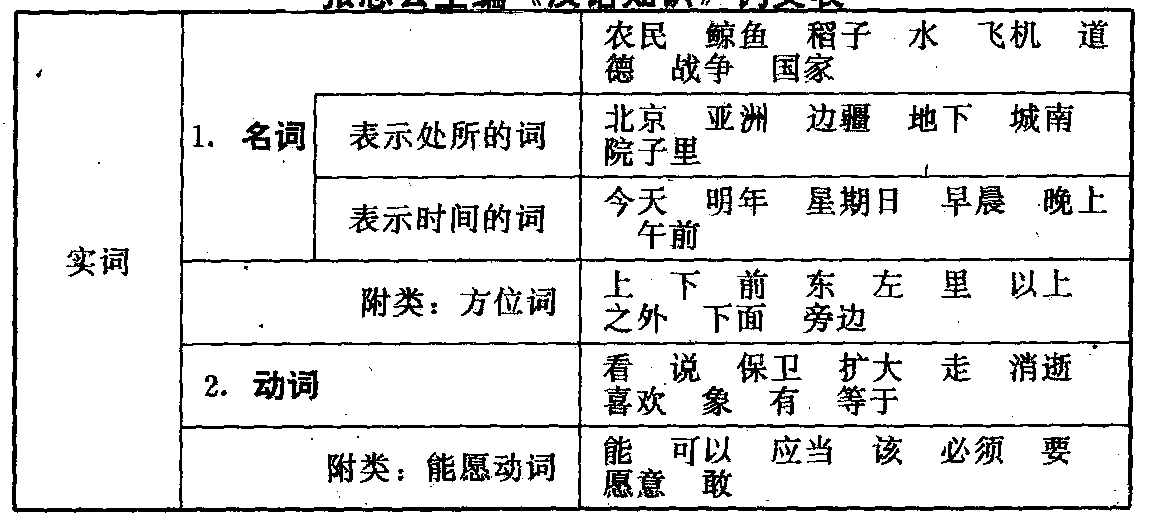

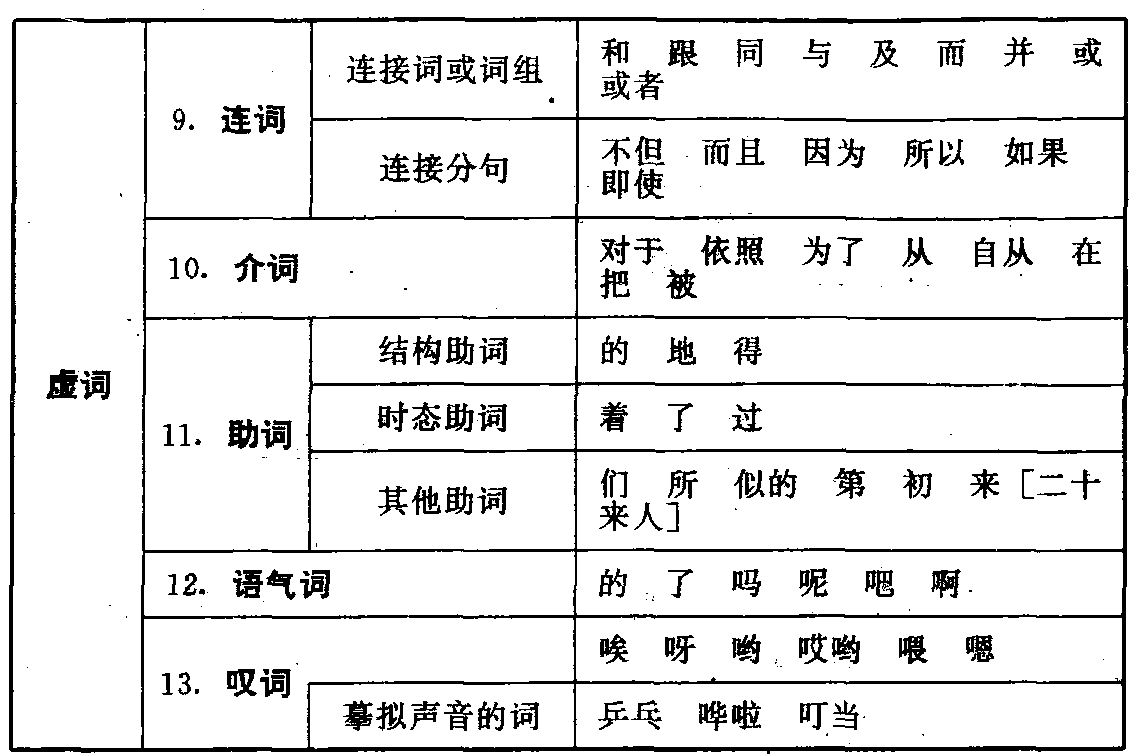

说明: ①《现代汉语》(以下简称《汉语》)划分词类的标准是:“语法上区分词类的目的是为了指明词的外部结构关系,说明语言的组织规律,因此,分类的基本依据是词的语法功能”。“词的语法功能首先表现在能不能单独充当句法成分上边。能够单独充当句法成分的是实词,不能单独充当句法成分的是虚词”。“实词的不同语法功能表现在词和词的组合能力上边”。 “虚词的不同语法功能表现在它同实词或词组的关系上边” (317页)。 ②《汉语》对“能带宾语的动词”还作了再分类:“要求带名词性宾语”的,“要求带非名词性宾语”的,“既可以带名词性宾语,又可以带非名词性宾语”的 (358页)。 ③《汉语》将六个语气词分为“三层”:Ⅰ. 的、了, Ⅱ. 么、呢、吧, Ⅲ. 啊。“可以叠用”,例如: Ⅰ+Ⅱ (“真的么”,“走了吧”), Ⅱ+Ⅲ ( “什么+啊→吗”, “呢+啊→哪”), Ⅰ+Ⅲ ( “的+啊→da”,“了+啊→啦”), Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ (“了吗”,“的哪”,“了哪”)。(410—411页) ④《汉语》说: 叹词“是一种特殊的词类”。 (331页) 陈望道《文法简论》词类表

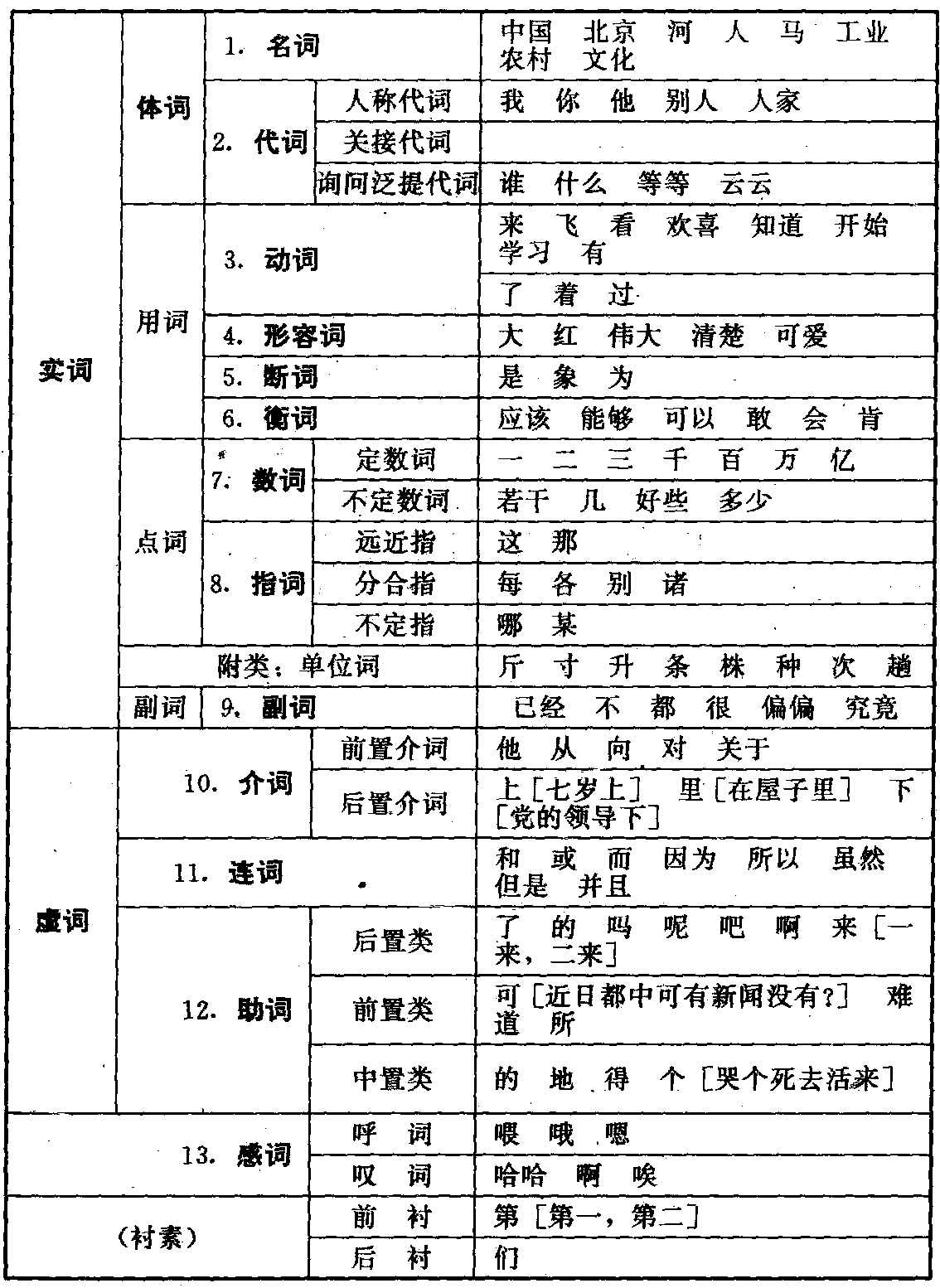

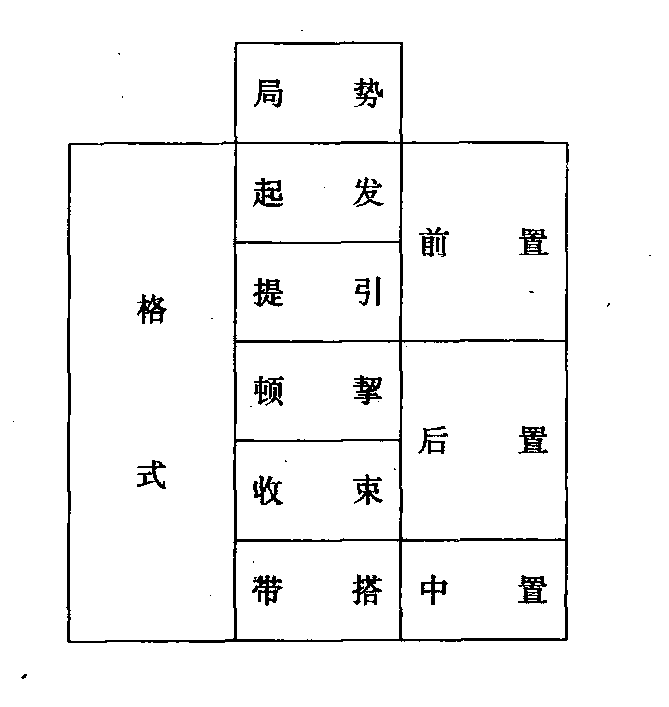

说明: ①《文法简论》(以下简称《简论》)划分词类的标准是:“词类区分的准据是功能”。“功能,就是词在语义组织中的活动能力”(40页)。“词在组织中的活动能力(功能),具体表现为词和词相互结合的能力和词在句子里担任一定职务的能力” (42页)。 ②《简论》说,关接代词“是不论人称,不问远近,按照一事物在语文组织中同其他成分相关相接的情况称代它的代词”。举例只有古代汉语的 “其、 之” (67页)。 ③《简论》说,感词“是一个特殊的词类”, “它在实词、 虚词之外” (88页)。 ④ 《简论》 中的 “词类体系表”, 助词是按局势列举次类的 (91页), 本表与之不同。 《简论》说,“助词本身有纵、横两种添显功能,纵里显局势,横里显格式”;“助词依局势分为起发、提引、顿挈、收束、带搭等五种,又依据位置归作前置、 后置、 中置三类” (83页)。 并列表如下:

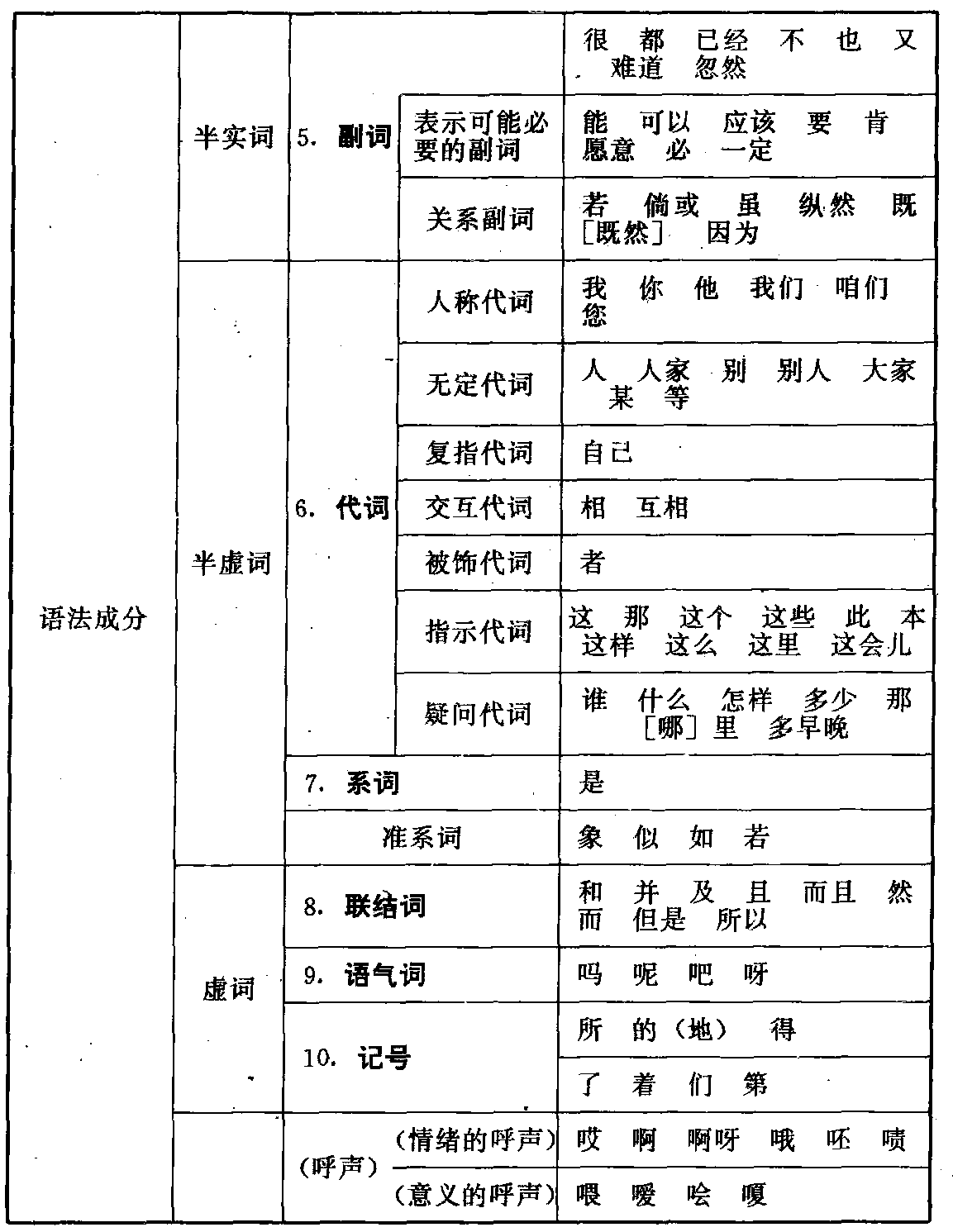

朱德熙《语法讲义》词类表

续表

说明: ①《语法讲义》(以下简称《讲义》)划分词类的标准是:“给汉语的词分类……,只能根据词的语法功能”。“一个词的语法功能指的是这个词在句法结构里所能占据的语法位置” (37页)。 ②《讲义》论述实词和虚词的区别是:(1)从功能上看,实词能够充任主语、宾语或谓语,虚词不能充任这些成分。(2)从意义上看,实词表示事物、动作……等等,虚词有的只起语法作用,本身没有什么具体的意义,……有的表示某种逻辑概念。(3)实词大部分是自由的(即能单独成句),虚词绝大部分是黏着的(不能单独成句)。(4)绝大部分实词在句法结构里的位置是不固定的,可以前置,也可以后置;绝大部分虚词在句法结构里的位置是固定的。(5)实词是开放类,虚词是封闭类 (39~40页)。 ③《讲义》名词的次类是“按照它与量词的关系”划分的 (41页)。 |

☚ 实用汉语语法大辞典︱附录(一) 汉语语法学史记事 实用汉语语法大辞典︱附录(二) 语法学常见略语和符号 ☛

- 颜昌颐是什么意思

- 颜昌颐是什么意思

- 颜昌颐是什么意思

- 颜昌颐是什么意思

- 颜昌颐是什么意思

- 颜明是什么意思

- 颜明玉是什么意思

- 颜昭荣是什么意思

- 颜景亮是什么意思

- 颜景台是什么意思

- 颜朝邦是什么意思

- 颜权是什么意思

- 颜李学派是什么意思

- 颜李学派是什么意思

- 颜李学派是什么意思

- 颜李学派是什么意思

- 颜李学派是什么意思

- 颜李学派的教育思想是什么意思

- 颜杲卿是什么意思

- 颜杲卿是什么意思

- 颜杲卿是什么意思

- 颜查散(1)是什么意思

- 颜查散(2)是什么意思

- 颜树德是什么意思

- 颜梅华是什么意思

- 颜检是什么意思

- 颜欲章是什么意思

- 颜正华是什么意思

- 颜母贤明是什么意思

- 颜氏(1)是什么意思

- 颜氏(2)是什么意思

- 颜氏字样是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训是什么意思

- 颜氏家训校记是什么意思

- 颜氏家训注是什么意思

- 颜氏家训问世是什么意思

- 颜氏家训集解是什么意思

- 颜氏家诫是什么意思

- 颜水龙是什么意思

- 颜永京是什么意思

- 颜永京是什么意思

- 颜永年是什么意思

- 颜永成是什么意思

- 颜汉春是什么意思

- 颜汉章是什么意思

- 颜汉章是什么意思

- 颜汉章是什么意思

- 颜泽贤是什么意思

- 颜浑是什么意思

- 颜浩长是什么意思