大气层太阳电磁辐射

太阳辐射有两种: 电磁辐射和粒子辐射。太阳电磁辐射的波谱包括从波长短于10-4Å(1Å=10-10m)的γ射线到波长大于10千米的长波无线电波。太阳电磁辐射的所有成分都以光速(即2.9978×1010cm/s)进行传播。太阳粒子辐射又称“太阳宇宙线”,由质子、α粒子和少量碳族、氮族和氧族元素的原子核组成 (参见“太阳电磁辐射”、“空间粒子辐射”和“大气层粒子辐射”)。

太阳电磁辐射经过行星际空间到达地球大气层之前,几乎未发生任何变化。但进入大气层后,除一小部分可以透过大气层直接到达地表外,其余部分由于大气介质的散射、反射和吸收作用,使所传递的能量受到削弱。其中散射和反射过程不改变太阳电磁辐射的能量形式和波长;吸收过程则不仅引起能量形式的改变,将辐射能转变为化学能、热能或电能,而且波长也发生变化。

散射与反射 大气由许多极细微的质点(气体分子、尘埃和水滴等)组成,当太阳电磁辐射遇到这类质点时,即可能发生散射。散射只改变辐射的方向,使之从大气质点向四方散射。为大气质点散射的波长范围与大气吸收的波长范围恰相反,主要集中于太阳电磁辐射能力最强的可见光区域。散射的性质与介质质点的大小有关,不同大小的散射质点有不同的散射规律。据此,可区分出两种散射,即“分子散射”和“粗粒散射”。当散射质点小于辐射波长时,即发生分子散射。其散射强度与辐射波长的四次方成反比,即辐射波长愈短,散射强度愈大。因此太阳可见光中波长较短的紫光和蓝光被大气气体分子散射的量要比波长较长的红光多许多倍,故晴天天空呈现蔚蓝色。当大气散射的质点大于辐射波长时 (如大气中含有大量尘埃和细微水滴等),粗粒散射规律即发挥作用。随着散射质点的增大,波长较长可见光线的散射强度也随之增强,这样,不同波长可见光线的散射强度差别逐渐减小,直至散射光谱与辐射光谱相同。因此,当空气比较混浊时,天空呈现乳白色。

大气层对太阳电磁辐射还有反射作用。天空中的云层是太阳辐射的良好反射物,而且厚云比薄云反射作用强,厚云可以反射90%以上的太阳辐射。各种云的反射率(即反射强度与辐射总强度之比)平均为50~55%。地面对太阳辐射的反射作用不良,且随着地面性质的不同而有很大出入。一般浅色土壤比深色土壤的反射作用强。

在天空中,经过一次或多次散射和反射作用(如由云底反射)而到达地面的太阳可见光,均为间接光线,称“漫射天光”。随着高度的增加,由于大气稀薄,散射现象逐渐减少,漫射天光也相应减弱。大约在128~160km高度,漫射天光完全消失。此种情况下,虽然有明亮耀眼的直射阳光,但周围天空却是一片黑暗。云层和地面的反射,再加上大气质点的散射,可使30%的太阳电磁辐射又返回到空间,这就是“反照率”。地球的反照率为0.3,月球的反照率仅为0.07。故从空间观察,地球比月球明亮得多。

吸收 在吸收过程中,辐射能的转变形式有三: 光离解、光电离和激发。通过光离解过程可使分子离解成较小的分子或原子, 主要由波长为2100~3000Å的太阳紫外线引起,这种过程发生于20km以上高度的大气层中。光电离过程可使大气中的分子或原子失去电子,成为带正电的离子,主要由γ射线、X射线和波长短于1000Å的远紫外线所引起,发生于75km以上高度的大气层中。能产生电离作用的辐射称“电离辐射”。在太阳电磁辐射中,远紫外线、X射线和γ射线都属于电离辐射; 而波长大于1000Å的紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波都属于非电离辐射。激发过程可使束缚电子从较低能级的轨道跃迁至较高能级的轨道。当这些电子再回到原来能级的轨道上时,就有另一种波长的可见光线发射出来,这种光线即被称为“大气辉光”或“气辉”。昼、夜中都有大气辉光现象,发生于白天者称“日气辉”,发生于夜间者称“夜气辉”,发生于黎明或黄昏者称“曙暮气辉”。大气辉光的最强发生高度范围是77~110km。从卫星或飞船上观测,可在地球的阴影一边观看到一个黄绿色的亮环,这就是大气辉光层。

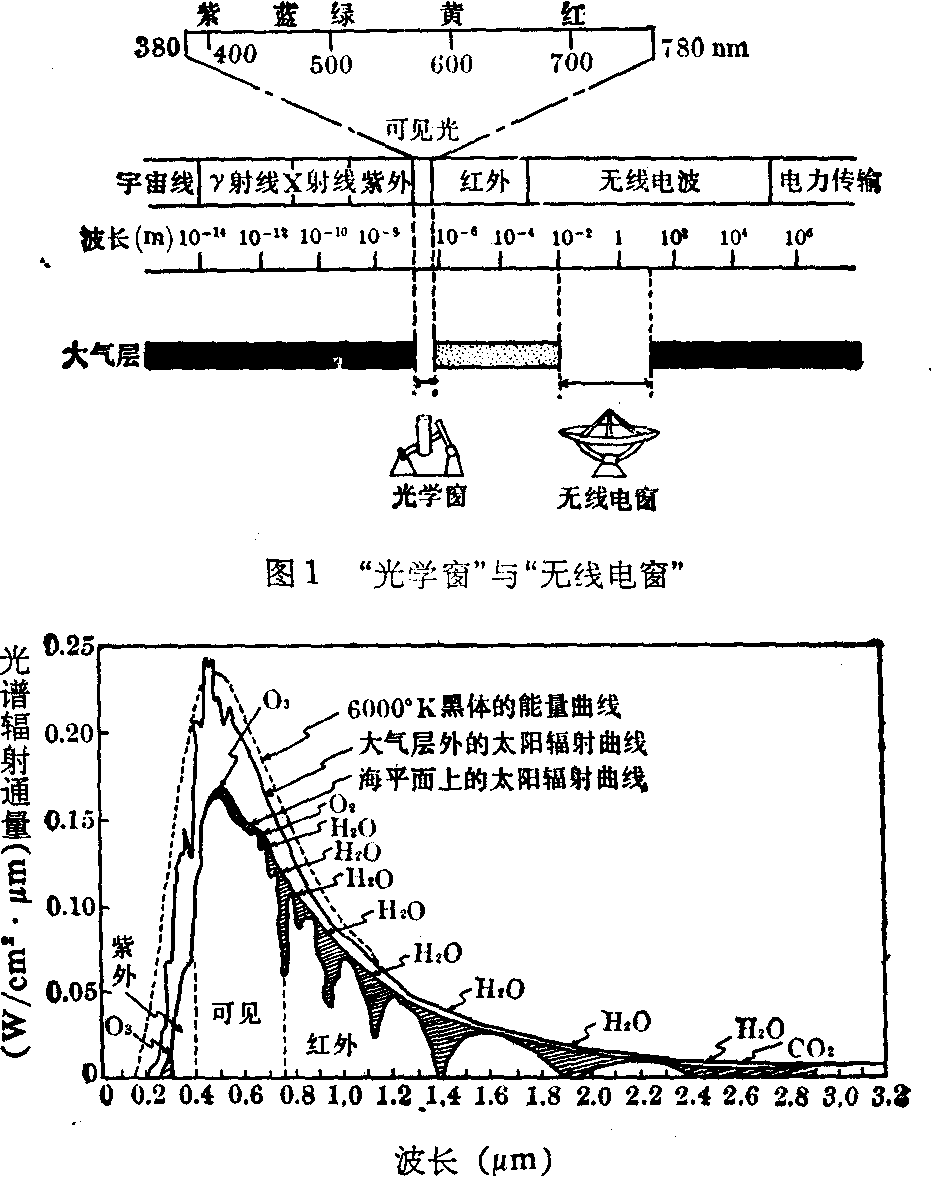

从离地700km的高空开始,太阳电磁辐射的各种成分将不同程度地被大气中的氧、氮、臭氧、二氧化碳、水汽、雨滴、雪、冰雹和尘埃等吸收。 波长在3000Å以下的短波辐射通过大气层时,几乎全部为大气质点所吸收。由于各高度的大气组成不完全一样,所以各波长范围的吸收高度也有所不同。 波长为2900~2200Å的辐射, 主要由臭氧吸收,吸收高度主要在30km左右。2200~900Å的辐射, 主要被100km高度以下的氧分子吸收。 比900Å短的辐射,则在更高的高度上被原子氧、原子氮和分子氮吸收。波长在3800~7200Å之间的可见光,除部分为大气中的云和灰尘吸收外,一般不为大气中其它成分吸收,可以到达地面,故被喻为大气层的“光学窗”(图1)。1~24μm范围的红外线,有二氧化碳、水汽、臭氧和其它分子的吸收带。但其中的一些狭窄波段,如8~14μm和3~5μm(4.3μm是二氧化碳的吸收带),亦可透过大气层,称“红外窗”。波长在24~300μm的远红外线,全部被大气吸收。0.3cm~15m的无线电波,也可到达地面,称“无线电窗”。15~30m的辐射,是否能透过大气层,取决于电离层条件。波长大于30m的太阳无线电波,被电离层反射回空间。

图2 太阳电磁辐射通过大气层时的变化

图2表示太阳电磁辐射通过地球大气层时,受大气介质的反射、散射和吸收作用而减弱的情况。虚线是6000°K黑体辐射的能量曲线,虚线下的第一条实曲线是晴天、太阳靠近天顶时,大气层外的太阳辐射能量分布曲线。最下边的实曲线是在海平面所观测到的太阳辐射光谱,阴影部分代表箭头所示气体或水汽吸收的太阳辐射能量。由图可见: 大气层外的太阳辐射能量分布曲线与T=6000°K时根据黑体辐射公式计算得出的黑体辐射能量分布曲线非常近似,因此可将太阳辐射看作表面温度为6000°K的黑体辐射。太阳辐射通过大气层时,总辐射能有明显减弱,且辐射能随波长的分布变得极不规则,这主要是大气层吸收作用的结果。大气对太阳辐射的吸收具有选择性,吸收带主要位于太阳辐射光谱两端能量较小的区域。而大气散射的波长范围,则集中于可见光区。总之,太阳电磁辐射进入地球大气层后,经过散射、反射和吸收作用,就全球平均状况而言,约有30%的辐射能由于散射和反射作用重新回到宇宙空间,24%被大气吸收,46%到达地面。太阳电磁辐射的能量虽然被大气层吸收得不多,但此种吸收意义重大:一方面使不同高度大气的理化性质发生变化; 另一方面防止了太阳电磁辐射中某些有害成分对生物和人体的危害,起到辐射屏蔽作用。 例如,波长为2800~3200Å的太阳紫外线,对人体皮肤有致癌作用,但这一波段的太阳紫外线为大气中的臭氧吸收,因而不能到达地面。在高空飞行中,由于大气层的这种屏蔽作用减弱,故飞行人员有可能受到太阳电磁辐射中有害成分的危害,这是航空航天医学应进一步探讨解决的课题。

- 叶元龙是什么意思

- 叶元龙是什么意思

- 叶兆云是什么意思

- 叶兆南是什么意思

- 叶兆杰是什么意思

- 叶兆柏是什么意思

- 叶兆生是什么意思

- 叶兆雄是什么意思

- 叶兆雄是什么意思

- 叶先别尔林是什么意思

- 叶光是什么意思

- 叶光是什么意思

- 叶光吉是什么意思

- 叶光吉是什么意思

- 叶光荣是什么意思

- 叶克勒是什么意思

- 叶克勒曲选是什么意思

- 叶克斯是什么意思

- 叶克斯氏键盘是什么意思

- 叶克斯-多德森三维扩展模型是什么意思

- 叶克斯-多德森定律是什么意思

- 叶克舒是什么意思

- 叶兑是什么意思

- 叶兑是什么意思

- 叶全明是什么意思

- 叶公是什么意思

- 叶公是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公好龙是什么意思

- 叶公杼是什么意思

- 叶公神铳是什么意思

- 叶公荫是什么意思

- 叶公贤是什么意思

- 叶公超是什么意思

- 叶公超是什么意思

- 叶公超是什么意思

- 叶公超是什么意思

- 叶公超是什么意思

- 叶公问政是什么意思

- 叶兰泉是什么意思

- 叶兰贞是什么意思

- 叶其盛是什么意思

- 叶其耀是什么意思

- 叶其青是什么意思

- 叶净能诗是什么意思

- 叶凤章是什么意思

- 叶凤起是什么意思

- 叶凯依是什么意思

- 叶列米扬是什么意思

- 叶刚是什么意思