周围神经肿瘤

原发性周围神经肿瘤有神经鞘瘤、神经纤维瘤和恶性神经鞘瘤三种。继发性周围神经肿瘤少见,偶见于晚期恶性肿瘤病人。

(1) 神经鞘瘤: 又称许旺细胞瘤,起源于神经鞘膜细胞,多自神经干中的一个神经束长出,而该神经束的束膜却往往保持完整。本瘤呈卵圆形,有完整包膜,切面光整,有时可见大小不等的囊腔。镜检下它由Antoni A型和Antoni B型两种细胞组成,内无神经纤维。神经鞘瘤好发于肢体上的神经,多在腕、肘和膝等部的腹面,少数可发生在颈部、纵隔或躯干、肿瘤生长缓慢,常数年或十余年后才被注意,因此中年后的发病率较高,无性别区别。除出现肿块外,也可有轻度压痛,若叩出肿块常可引起向远端放射的局限于该神经分布区域内的麻刺痛或触电样感觉,一般无运动系统症状。肿瘤表面光滑,能被自由横向推动,但不能纵行移动,带点可与腱鞘囊肿或骨瘤鉴别。神经鞘瘤应予手术切除。切口要大,以便显露肿瘤全貌,这样可见神经干中的其他神经束被肿瘤挤在一边,故一般都易于将肿瘤完整地从神经干中分离出来,尤其是在放大镜下或手术显微镜下操作,手术效果颇佳。若因某种原因不能全部切除,残留部分也不会恶变。

(2)神经纤维瘤: 起源于神经内膜,肿瘤基质为神经内膜和许旺细胞组成,内含有纡曲的神经纤维; 可有少量Antoni A型细胞,但缺乏Antoni B型细胞。发病年龄较轻,多见于青、中年病人,男性略多。表现形式也较多,肿瘤可长在皮肤内、神经干上; 并常为多发性的,组成神经纤维瘤病的一个部分。皮内神经纤维瘤又称丛状神经纤维瘤,都无自觉症状,覆盖的皮肤多有色素沉着,肿瘤质地柔软,呈多叶状,边缘分界不显。神经干上的神经纤维瘤呈块状或分叶状,坚硬,无囊性变。神经纤维通常都被包裹在肿瘤组织内,虽然肿瘤与其周围其他软组织分界清楚,但在其两端与神经干连接部分,肉眼不易看清其界线,只有藉助于手术时的冰冻切片才能分明。本瘤虽可考虑手术切除,但位于主要神经干和臂、腰神经丛上的,全部切除将引起有关神经的功能丧失,故应慎重。少数神经纤维瘤会发生恶性变,有人认为不完全的切除是引起恶变的重要因素之一。

(3)恶性神经鞘瘤: 多起源于周围神经的支持组织,可自发也可由神经纤维瘤恶变而成。男性发病率略高,但女性发病年龄比男性为轻,在青春期、妊娠期生长加速。肿瘤常发生在近端神经干上,不少起自肋间神经。除生长轻快外,其他临床表现与上述两种肿瘤相似。半数病人为神经纤维瘤病患者。与良性肿瘤的鉴别主要决定于手术时的治检,Stener(1969)提出术前的血管造影也颇有鉴别意义。本瘤治疗以广泛切除为最佳手段,特别是低度恶性的,恶性程度高的甚至有主张作截肢术的。采用积极根除手术的5年存活率达30%。近端部位的肿瘤预后较差,易向肺部转移。

周围神经肿瘤

周围神经肿瘤之常见于体表者,有神经鞘瘤、神经纤维瘤和神经纤维瘤病等。

神经鞘瘤 发生于神经轴索鞘膜的雪旺细胞及神经束膜细胞。多见于周围神经干,如尺、桡、正中、坐骨等神经或其分支。一般为单发,表现为圆形、质实韧和有活动性的光滑肿物。瘤体不大时,常无自觉症状,但逐渐增长后,可由于对神经干的压挤,而出现疼痛,或感觉、运动障碍。当手术切除时,可见肿瘤有完整的包膜,神经干常被推挤而发生移位。如仔细进行剥离,可能不致造成神经干损伤。另外,有些位于皮下的表浅神经鞘瘤,则一般不能发现有与神经干的联系。病理切片检查所见,肿瘤细胞呈梭形,紧密平行排列,呈栅状或旋涡状,细胞间有少量胶原纤维。瘤组织内不见有神经轴索结构。神经鞘瘤有可能恶变为神经鞘肉瘤。

神经纤维瘤 也是发生于神经轴索鞘膜的雪旺细胞及神经束膜细胞的肿瘤。其与神经鞘瘤的区别,在于肿瘤细胞松散的分布于大量胶原纤维及粘多糖基质中,不呈栅状或旋涡状排列。且根据肿瘤发生部位的不同,瘤组织中还有含量多少不等的粘液样结构。

神经纤维瘤可有几种不同的临床表现:

❶发生于周围神经干或皮下较浅的孤立性肿物,与神经鞘瘤相似。形圆或呈梭状。质实韧。神经干不受推挤、不发生移位,常是神经轴索在瘤组织内逐渐消失,此种情况与神经鞘瘤不同。因此,病理切片检查所见,瘤组织内有散乱迷走和中断消失的神经轴索。故手术切除时常不免损伤神经组织,应即时行神经吻合术或神经移植术修复。皮下较浅的孤立性神经纤维瘤,则多无与神经干间的可见联系。

❷为散在分布于躯干、四肢皮下的多发小结节,表面皮肤正常。结节大小多为直径1cm左右,捏挤之可有轻微压痛。一般并无外形或功能影响,通常不需治疗。但须与猪绦虫囊蚴的皮下结节鉴别。

❸为发生于皮肤组织本身,呈局限性脂肪瘤样的包块。多见于头皮。局部头发稀疏或完全脱落。肿瘤无包膜,富含粘液样基质,故也称粘液样神经纤维瘤。质较柔软,增长缓慢。其面积较大有碍外观者,切除后的创面需设计将秃发区安置在易于为长发所遮掩部位的整形修复术(见“头皮、颅骨缺损”)。神经纤维瘤有恶变为神经纤维肉瘤的可能,须注意严密观察。

神经纤维瘤病 因Von Recklinghausen于1882年对此有所描述,故又称Von Recklinghausen病。本病是包括皮肤、神经系统、骨骼和内分泌系统等的全身性疾患。有遗传性,属常染色体显性遗传或不规则显性遗传。无性别差异。发病年龄早晚不定,虽为遗传性疾病,但在出生时可无所表现,或甚轻微,其后随年龄增长始日趋显著。某些妇女患者,在妊娠和哺乳期间病情发展增速,提示内分泌的变化可能与发病有关连。

神经纤维瘤病的皮肤表现是本病具有诊断意义的特徵。皮肤和皮下组织都有异常改变。

❶皮肤的改变,表现为皮面的牛奶咖啡色色素斑,多呈圆形,面积大小不等,直径为1.5~15cm。表面平滑,呈黄褐色并间有一些深棕色的小点。颜色改变,系由位于表皮深层的黑色素变化所致。只需有几块具有这种典型特点的色素斑,即可据以作出诊断。皮肤的改变,还可见有多发浅在的神经纤维瘤出现。体积或小或大。小者可小似针尖,突出皮面,呈有蒂或无蒂的软疣状。大者可为重达几公斤的松弛柔软成皱襞状向下悬垂的肿物,可发生于头面、躯干、四肢等部位,形如帘幕或裙袖,或状如背负重物,称为皮肤松垂。在头面部可以阻挡视线和牵坠器官导致移位变形。在躯干、四肢部,其皮肤色素增深,粗糙肥厚,和肢体肥大者,又称为神经瘤性象皮病。肿物表面易于破溃出血,或继发感染,甚或形成巨大脓腔。肿物内还可发生严重内出血,

❷皮下的改变,表现为沿神经走行方向分布的多发性结节,大小不等,增长缓慢,以后各孤立的结节可以互相连结。或表现为深部的条索状肿物,如蚯蚓状蜿蜒伸展盘绕,称为蔓状神经纤维瘤。其发生于手指者,手指增大成为假性巨指,发生于四肢者形成巨肢畸形。

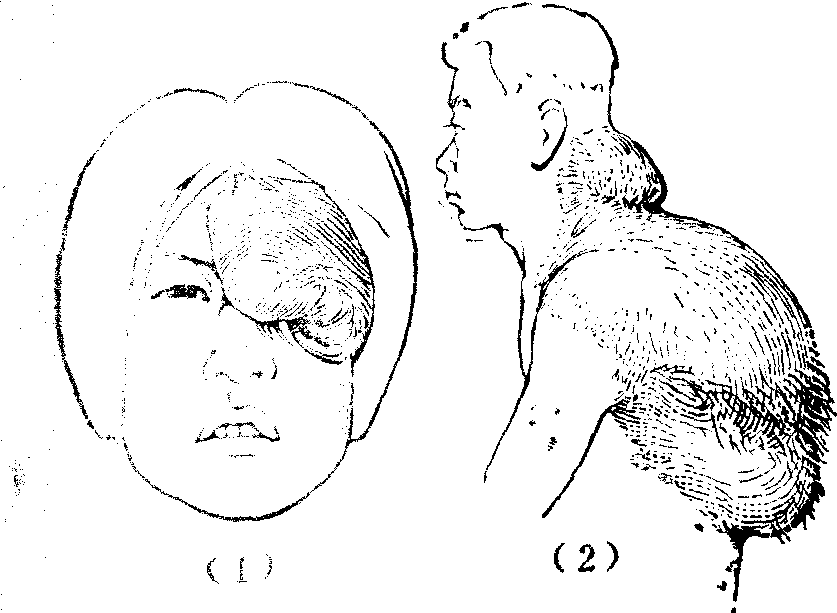

神经纤维瘤病

(1)额部和眼睑的皮肤松垂,左眼视线完全受阻。

(2)颈后肩背部的皮肤松垂,患者状若背负重物。

皮肤和皮下肿瘤的基本病理所见为神经纤维瘤,或间有神经鞘瘤结构,个别部位可以发生恶变。

神经纤维瘤病,除表现为皮肤病变外,还可发生于中枢神经系统,出现癫痫或瘫痪。也可侵犯骨组织引起侵蚀性改变,导致骨折,关节脱位或假关节形成,以及脊柱侧弯或后凸等畸形。并可伴有内分泌疾患,如肢端肥大、呆小病、粘液水肿、甲状旁腺机能亢进、性早熟等。或伴有嗜铬细胞瘤。有的病例智力发育迟缓。

治疗,由于病变广泛多发,难行完全彻底的切除手术。对有碍外观,或影响功能,或有恶变的部位,可行选择性切除。若为巨大的片状皮肤松垂,可行部分切除缝合术以减少瘤体的容积和重量,改善外观和减轻功能障碍。

- 河豚是什么意思

- 河豚中毒是什么意思

- 河豚子是什么意思

- 河豚毒素是什么意思

- 河豚毒素中毒是什么意思

- 河豚腹中的脂肪是什么意思

- 河豚腹内腴白是什么意思

- 河豚鱼投胎——全身都有毒是什么意思

- 河豚鱼说是什么意思

- 河路是什么意思

- 河身是什么意思

- 河车是什么意思

- 河车丸是什么意思

- 河车大造丸是什么意思

- 河车封髓丹是什么意思

- 河车搬运是什么意思

- 河车稳稳三十幅。是什么意思

- 河转参横是什么意思

- 河边是什么意思

- 河边上是什么意思

- 河边上逮螃蟹是什么意思

- 河边下是什么意思

- 河边不语伤流水,川上含情叹落晖。是什么意思

- 河边之花:撒拉族传统音乐文化是什么意思

- 河边台阶的诉说是什么意思

- 河边哩是什么意思

- 河边地是什么意思

- 河边垂杨柳——这人折了那人攀是什么意思

- 河边头是什么意思

- 河边子是什么意思

- 河边恋歌是什么意思

- 河边新街是什么意思

- 河边无青草,不用多嘴驴是什么意思

- 河边木是什么意思

- 河边村惜字塔是什么意思

- 河边民俗博物馆(阎锡山旧居)是什么意思

- 河边没青草,不要多嘴驴是什么意思

- 河边沿是什么意思

- 河边沿头是什么意思

- 河边洗黄连——河苦是什么意思

- 河边洗黄连——河(何)苦是什么意思

- 河边淑气迎芳草,林下轻风待落梅。是什么意思

- 河边牛子星郎牵,三清宫殿浮晴烟。是什么意思

- 河边的渡口是什么意思

- 河边的田地是什么意思

- 河边约会是什么意思

- 河边老者是什么意思

- 河边边是什么意思

- 河边边行是什么意思

- 河边陡岸是什么意思

- 河运是什么意思

- 河运专科学校是什么意思

- 河运备纂是什么意思

- 河运学院是什么意思

- 河运客运站是什么意思

- 河运提单是什么意思

- 河运港是什么意思

- 河运码头是什么意思

- 河运简明手册是什么意思

- 河运管理局是什么意思