史Shǐ

现行较常见姓氏。分布很广: 今北京,河北之固安、尚义,山东之平邑,山西之太原,湖北之监利,广西之田林,贵州之从江,四川之合江,云南之泸水、河口、陇川等地均有分布。汉族、朝鲜族有此姓。《郑通志》、《清通志》 之 《氏族略》 亦俱收载。其源不一:

❶ 《姓氏考略》 据 《路史》 注云: “仓颉后有史氏。”相传仓颉乃黄帝的史官,其后或以官为氏。

❷郑樵亦注: “周太史史佚之后,以官为氏。” 此例当与仓颉之后以史为氏者同。史之为氏,非独佚也,周有史佚,亦有史籀、史兴; 晋有史苏、史黯、史赵、 史龟、 史墨; 楚有史猈、 史皇; 卫有史䲡、 史狗、史朝; 齐有史嚣; 秦有史颗,凡此之类并以史为氏。而未得世系者,又有太史氏、内史氏、左史氏、右史氏,皆主於史,不容无别。

❸ 《辞海》 载: 相传古代史国人来中国,有的即以史为姓。《中国姓氏大全》 以为 “史国”有二: “隋代古康国的支系有史国,遂以史为姓。”; “古代史国 (在今乌兹别克撒马尔罕的南方人)来中国,有以史为姓者。” 《姓氏词典》 引《姓氏考略》 注云:“‘隋时康国支庶分王有史国,即以史为氏。’ 康国,古国名、为昭武诸国之一。一度属唐朝管辖,故地在今苏联乌兹别克共和国 (按: 今已独立,称乌兹别克斯坦) 撒马尔罕一带。” 合 《中国姓氏大全》 所称二史国为一,当以此为是。北齐之史丑多者是。

❹郑樵又注: “阿史那氏改为史氏。” 阿史那氏为突厥族姓。唐代史思明者是。

❺ 《姓氏考略》 又注: 唐代有史继先,“本夏后氏之苗裔。唐肃宗时赐姓史。”

战国时魏有史起; 汉代有史恭、史高; 唐代有史维则,吴人,书法家; 南宋有史达祖; 明代有史可法; 当代有史良。

史shǐ

❶官名。張衡《西京賦》:“雅好博古,學乎舊史氏。”又見“女史”。

❷姓。揚雄《解嘲》:“有談范、蔡之説於金、張、許、史之間,則狂矣。”史,史恭及其長子史高。漢宣帝時外戚。

史

通“吏” li

[例一] 《汉书·谷永传》:“永少为长安小史,后博学经书。”小史,小吏。史通“吏”。

[例二] 《后汉书·杨震传》:“震部掾高舒召大匠令史考校之。”注:“史谓府吏也。”史通“吏”。

史,山母、之部;吏,来母、之部。山、来邻纽双声,之部迭韵,属音近通假。

- 上一篇:叩

- 下一篇:句

史shǐ

记言为史。《小雅·宾之初筵》五章:“既立之监,或佐之史。”毛《传》:“立酒之监,佐酒之史。”马瑞辰《通释》:“《战国策》淳于髠说齐威王曰: ‘赐酒大王之前,执法在旁,御史在后。’御史,即诗所谓‘或佐之史’也。古者饮酒皆立之监,以防失礼。惟老者有乞言之典,更佐以史,少者则否,故云‘或佐之史’。监以察仪,史以记言。下文云 ‘式勿从谓,无俾大怠’,察仪之事也。‘匪言勿言,匪由勿语’,乞言于老者,而勉以慎言之词也。”

史

读音sh·i(ˇ),为i韵目,属i—er韵部。疏士切,上,止韵。

❶历史。

❷记载历史的书。

❸姓。

史shǐ

❶历史

△ 以~为鉴|成长~。

❷记载历史的书籍

△ 通~|《~记》。

❸姓。

史shǐ

史

❶历史,自然或社会以往发展的过程:~书︱~籍︱~册︱~料︱~评︱~乘(sheng)︱~略︱~抄︱~诗︱~实︱~迹︱~官︱~馆︱~前︱历~︱青~︱国~︱通~︱信~︱正~︱别~︱野~︱杂~︱稗(bai)~︱秘~︱艳~︱外~︱咏~︱修~︱讲~︱~不绝书︱~无前例︱青~留名︱经~子集︱稗(bai)官野~。

❷古代掌管记载史实的官:太~︱左~︱右~。

○女~(古代女官的名称。旧时尊称知识妇女)。

史shǐ

❶ 历史:通史│断代史。

❷ 记载历史的文字材料:有史以来│史前时期│二十四史。

❸ 自然、社会以及个人以往的发展过程:发家史│青年运动史。

❹ 古代负责记载史实的官员:太史。

❺ 姓。

史shi

史部 史册 史抄 史官 史馆 史话 史籍 史迹 史剧 史料 史略 史论 史评 史前 史诗 史实 史书 史学 别史 病史丑史 党史 国史 家史 讲史 历史 秘史 女史 青史 诗史 通史 外史 文史 信史 修史 艳史 野史 咏史 御史 杂史 正史专史 史前学 史学史 文史馆 断代史 史不绝书 史前文化 史无前例 青史留名 名标史册 珍贵史料 稗官野史 二十四史 名垂青史

史shǐ

史

❶掌書者。《周禮·天官·冢宰》:“府六人,史十有二人。” 鄭玄注:“府台藏,史掌書者。凡府史皆其官長所自辟除。”

❷太史、小史。《周禮·秋官·大行人》:“九歲屬瞽史,論書名。” 鄭玄注:“史,太史、小史也。”

❸謂策祝。《儀禮·聘禮》:“辭多則史,少則不達。” 鄭玄注:“史謂策祝。”

❶家臣,主筮事者。《儀禮·少牢饋食禮》:“筮於廟門之外,主人朝服西面于門東,史朝服,左執筮,右抽上韇。” 鄭玄注:“史,家臣,主筮事者。”

❺司寇吏。《禮記·王制》:“成獄辭,史以獄成告于正,正聽之。” 鄭玄注:“史,司寇吏也。”

史shǐ

旧时北京古书店松筠阁货价暗码,谓数目二。参“经、史、百、家、用、子、集、万、人、观”条。

史shǐ

〖名词〗

一、历史,史书(12)。《送杨少尹序》:汉史既传其事。——汉朝的史书已经记载了他们的事迹。《柳子厚墓志铭》:议论证据今古,出入经史百子。——[他]发表议论时常引古证今,运用经史诸子百家的学说。《上梅直讲书》:及观史,见孔子厄于陈、蔡之间而弦歌之声不绝。——[我]在阅读历史书籍时,看见孔子被困在陈、蔡之间,可是弹琴唱歌的声音不断。

二、史官(2)。《召公谏厉王止谤》:瞽献曲,史献书。——瞎眼的乐官献上[反映民意的]乐曲,史官进献[记载古代政治成败得失的]书籍。《召公谏厉王止谤》:瞽、史教诲。——乐官、史官[用音乐、礼法对天子进行]教诲。

史shǐ

❶ 古代官名。夏、商、周三代史官职责广泛,替王室记录时事、拟定文告、主持占卜和祭祀、管理典籍等。汉代起史官专职掌典籍与写史书。《礼记·玉藻》:“动则左~书之,言则右~书之。”《左传·宣公二年》:“董狐,古之良~也,书法不隐。”

❷ 记载历史的书籍。《庄子·天下》:“天下旧法世传之~,尚多有之。”顾炎武《复庵记》:“诸子及经~多所涉猎。”

❸ 古代图书四部分类法(经、史、子、集)中的一类,包括史书、诏令、奏议、传记、地理、职官、政书,史评等。韩愈《柳子厚墓志铭》:“出入经~百子。”

❹ 文辞繁多。《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则~。”《仪礼·聘礼》:“辞多则~,少则不达。”

史*shi

CAB7

❶以往事物发展的进程:历~/文学~/病~。

❷古代官职,掌管记载史事:太~。

❸姓。

历史

史

对人物事件起作用的历史情况或现实环境:背景

历史事实:史实 史事

家庭的历史:家史

一国的历史:国史 国乘

称霸一方的国家的历史:霸史

僭伪之国的历史:霸史

前朝的历史:遗史

佛教的历史:僧历

诗的发展历史:诗史

简单编写的历史:简史

确实可信的历史:信史

悲惨的历史:惨史

惨痛的历史:痛史

没有公开的历史:秘史

历史悠久:源远流长 源深流长 源深派长 源长流深 源长流远 源长派远 源广流长 源浚流长

古往今来整个历史:上下古今

(自然界、人类社会的发展过程或个人的经历:历史)

史书

史(史册;史策;史传;史乘;史牒;史编;史记;~学;~料;~话;~评;历史;国~;党~;家~;外~;正~;杂~;秘~;青史) 汗青 汗竹 汗简 编简 青编 青简 春秋 阳秋 金册 遐册 遐策 贞筍

史书的通称:阳秋

史书、书籍:竹素 竹帛(功垂~)

典册、史籍:玉牒

史籍、书册:汗竹

历史典籍,史书:史籍 丹青

各种史书:诸史

以词曲写成的史书:词史

私人著述的史书:野史 野乘 私史

野记史乘:记乘

贯通古今的史书:通史

篇幅巨大的史书:皇皇史册 煌煌史册

历法书:历(历书;~本;~册;历日;历头;元历;鸟历;通~;年~;黄历;皇历;台~;挂~;农~;玉~;瑶~) 通书 皇书 宪书百叶(百叶图)

一月一页的历书或挂历:月历

记有年月日的本子:日历 甲历 蓂历

不可更改、永不磨灭的史籍:不刊之史

(记载历史的书籍:史书)

史㕜shǐ

士切,上止。

❶史官;文官。《礼记·曲礼》:“~载笔,士载言。”

❷历史;史书。《史记·太史公自序》:“诸侯相兼,~记放绝。”

❸繁琐,浮夸。《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则~。”

史

西域归化姓氏。北朝隋唐时中亚史国人来华经商定居者,多以史为姓。

史

官名。商殷时置。为驻守在外的武官,西周时为各官署的主作文书官员。其后成为官吏的代名,如御史、令史、译史、太史等。《历代官制概略》: “史: 官名。商代设置,原为驻守在外的武官。如卜辞说: “在北史其获羌 (《殷虚文字乙编》6400)。后来成为在王左右的史官,掌管祭祀和记事等。或称 ‘作册’。” 《礼记·玉藻》:“动则左史书之,言则右史书之。” 《周礼·天官冢宰》:“……六曰史……掌官书以赞治。”郑玄注: “賛治,若今起文书草也。”

史

见“经史子集”。

史

官名。❶商代置,原为守边武官,后成为掌管祭祀或记事的史官。卜辞称“作册”。周代史官有左史、右史之分。《汉书·艺文志》:“左史记言,右史记事”。又有太史、内史、外史、南史等称。

❷古代官佐之称,职掌起草文书和记载政事。

史shǐ

❶历史。如:史实;现代史,有史以来。

❷古代掌管记载史实的官。

❸姓。

史shǐ

❶ (历史) history: 编年 ~ annals; 断代 ~ dynastic history; 古代 [近代; 现代] ~ ancient [modern; contemporary] history; 国际关系 ~ history of international relations; 人类思想 ~ the history of human thought; 文学 ~ the history of letters; 有 ~ 以来 since the beginning of recorded history

❷ (古代掌管记载史事的官) an official who was in charge of historical record and historical events in the ancient times: 太 ~ official historian

❸ (姓氏) a surname: ~ 墨 Shi Mo

◆ 史不绝书 History is full of such instances.;

史册 history; annals;

史抄 extracts from history;

史官 official historian; historiographer;

史馆 national archives; bureau in charge of writing and preserving historical records;

史话 historical narrative;

史讳 emperors' names regarded as taboo;

史迹 historical site or relics;

史籍 history; historical records;

史柯风电视系统 scophony;

史料 historical data; historical materials;

史略 outline history; brief history;

史论 historical essay; theory on history;

史命感 a sense of history;

史评 books or writings on history or historic records; historical criticism;

史前 prehistoric;

史诗 epic;

史实 historical facts;

史书 history; historical records;

史无前例 There was no parallel in history.; be unprecedented in the nation's history; unprecedented in history; without parallel in history; without precedent in history;

史学 the science of history; historical science; historiography

史shi

scribe,scribal practice; or history,historian

史shǐ

官名。1、驻守边疆的武官。商置。卜辞说:"在北史其获羌。"见《殷虚文字乙编》6400。 2、在王左右的史官,掌祭祀和记事等。或称"作册",西周时有太史,东周时有外史、左史、南史等,《礼记·王藻》:"动则左史书之,言则右史书之。" 3、为太宰副贰,助太宰执国法国令,如《周礼·春官》之属的内史。 4、女史,掌治内之贰,为内宰副贰。 5、汉朝府吏称史。《后汉书·百官志·太尉》:"掾史属二十四人。""西曹主府史署用。"吏称史,正曰掾,副曰属。

史

楚官名。西周时设置。有太史,郑玄注《周礼·春官·宗伯》说:“大史,史官之长。”春秋时各国多沿用其制,设置太史,掌管起草文书策命、记载史事、管理朝廷典籍,并兼管天文历法诸事。楚史官之长称为“史”,《左传》、《国语》中记有史老、史猈、史皇,皆属职、名连称。

史

❶官名。商朝时为驻守边陲之武官,后渐成国王左右的史官。春秋时有左史、南史、外史等名目。战国时有御史、柱下史,掌记录国王言、动,草拟诏命,保管图籍、法典等。

❷吏员名。掌文书,《周礼》记载为六卿属员。汉时三公府及郡县中亦置为属吏。晋沿置,为郡县诸曹之属吏。隋、唐时为中央诸寺监、诸卫、太子官属,王府、公主府及州县关津皆置,为低级属吏。

史

官名。❶商代设置。原为驻守边疆的武官,后成为在王左右的史官。掌管祭祀、记事等。西周时有内史、太史等,分别执掌爵、禄、生、杀之事和建邦之六典。春秋时沿置,还有称外史、左史、南史的。《礼记·玉藻》:“动则左史书之,言则右史书之。”

❷古代官佐之称。《诗·小雅·宾之初筵》:“既立之监,或佐之史。” 《周礼·天官·宰夫》: “六曰史,掌官书以赞治。”注:“赞治:若今起文书草也。”

史

官名。作为记事之官的史,当在文字产生之后。根据已发现的考古材料看,我国最早的文字是甲骨文,甲骨文是已经有了完备体系的文字,自然还有它的来源。事实上,在山东莒县陵阳河和诸城县前寨的大汶口文化遗址中,发现了刻在器物上的图形文字。在河南偃师县古滑城遗址和平顶山寺岗遗址都发现了大汶口文化类型的陶器,这表明大汶口文化与夏文化之间不是毫无关系的。早于夏文化的大汶口文化时期已经有了图形文字,夏代文化决不会没有文字。在古文献中,《左传》、《国语》等书经常有引用《夏书》的文句,此外,《礼记·礼运篇》引孔子语:“我欲观夏道,是故至杞,而不足征也。吾得《夏时》焉。”郑玄注谓《夏时》乃夏四时之书,”并说“其书存者有《小正》”,即《夏时》的内容已收入《夏小正》。据此可知,孔子很可能见到了《夏时》这本有关天文历法的书籍。这说明夏代已进入了有文字记载的文明时代。文字出现以后,常由掌管贞卜祭祀的巫来记录,称为巫史。夏代已有这种贞卜记事的巫史之官,并保管用原始文字所记录的最早典籍。《吕氏春秋·先识篇》说有关于“夏太史令终古出其图法,执而泣之,夏桀迷惑,暴乱愈甚,太史令终古乃奔如商”的记载。太史令为秦汉官名,夏代不会有,有的也就是当时的巫史。甲骨文中有史、太史,史字本义为手执简册以记事,引申为官职。王国维在《观堂集林·释史》中认为古之官名多由史出•商周之间王室执政之官经传作卿士,而《毛公鼎》、《小子师敦》、《番生敦》作卿士,殷虚卜辞作卿史,说明卿士本作卿史;西周时期天子、诸侯的执政,通称御事,而殷虚卜辞则称御史,说明御事本作御史;又司徒、司马、司空三官,在《诗经·小雅》中合称三事或三有事,《左传》中叫做三吏。吏就是史,凡大官之称“事”和“吏”者,其实都是史。商代又称受王室差遣之使为史,使史亦同义,如称驻防西土和北土的大使为西史、北史;而掌贞卜记事的史官则称为作册。西周金文有太史与内史,太史掌天文历法、起草文件、记录历史;内史掌册命卿大夫。春秋时期史的职任为掌理书记、文籍、典册,其名称各国不同,据《左传》所载,周王室置太史、内史;鲁置太史、外史;晋、郑、卫置太史;齐置太史、南史;楚有左史。其地位比起西周来已有下降。战国时齐、赵、魏设御史,为国君的秘书,兼有监察之责,为秦汉御史大夫的起源;秦、赵两国置内史,其职任变为“节财俭用,察度功德”,见《史记·赵世家》,为秦汉治粟内史一职的滥觞。史在《周礼》中又为治文书之吏,《周礼正义·天官·叙官》说:“史本记事之官,因之凡掌治文书之吏,亦通谓之史也。”唐代仿《周礼》之制在内外各衙门亦多置史,为流外四至七品官,掌草拟文书,其地位在令史、书令史之下。史又为官佐之称,《诗经·小雅·宾之初筵》有“或佐之史”之语,秦置令史,为县的属吏;唐代于州县设佐与史,佐理政务。参见“佐史”。

史shǐ

❶

❷ 经

❹ 稗官野

史

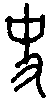

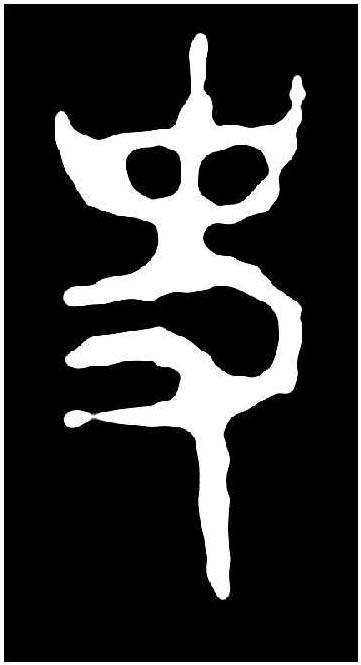

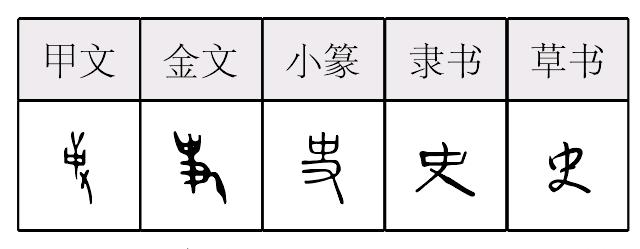

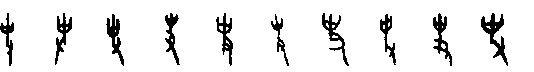

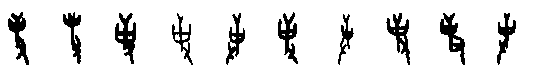

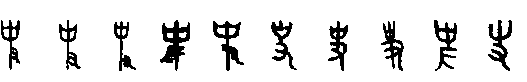

史,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

構形解釋衆説紛紜,難定一尊。一般認爲字形从又,“又” 上是 “中” 形物,通常説成从又持中。王國維説,“中” 爲史官所執,内裝日常文案器具。“以手持中” 爲 “史”,與 “以手持筆” 爲“尹” 的表意方法相同,所以認爲 “史” 的本義是史官。卜辭、銘文或用如 “事” “吏” “使”,蓋 “史” “吏” “事” “使” 四字的形音義皆相因相成,爲一字分化,故可通用。又或用作人名、氏族名。

楚簡帛文作

,稍有訛變。秦簡牘文作

,稍有訛變。秦簡牘文作

,古隸典型。

,古隸典型。

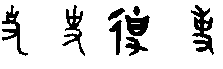

史shǐ

(金)

(金)

会意字,甲金篆均是下为手,上为竹简之类的文书,本是掌管文书的官。作声符生成的字有:

shǐ

驶(驾驶)

使(使者)

相关链接

甲骨文“史”与“事”音、形、义皆相似。“右史记言,左史记事”,左史所记为“事”。赵孟頫笔下的事与史的区别,仅仅是前者一“丨”直穿而下。“吏”与“史”本为一字,与“事”通。于省吾先生说:“金文吏、事同字。”因为那个“掌文书的官”(有如今天的秘书)也处理政务,有了点权力,便成了治人的人。《说文》:“吏,治人者也。”读音变为“力”。古代官与吏有严格区别。吏有职,但无权,手中没有印把子。

史(shǐ)

“.jpg) ,记事者也。从又持中。中,正也。凡史之属皆从史。”(疏士切)

,记事者也。从又持中。中,正也。凡史之属皆从史。”(疏士切)

段玉裁注:“《玉藻》:‘动则左史书之,言则右史书之。’不云记言者,以记事包之也。……君举必书,良史书法不隐。”

甲骨文作.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) ,包山楚简作

,包山楚简作.jpg) ,郭店楚简作

,郭店楚简作.jpg) ,均从又持物。手中所持,众说不一。江永以为“中”为簿书。王国维以为“中”为“盛策之器”。[1]太炎先生以为“中”即“册”的省文,古籍中诸多“中”字皆当为“册”,汉代有“治中”之官,治中即治册。[2]这样看来,“史”本义是掌管文书的官。《周礼·天官·冢宰》有宰夫之职,其中有“六曰史,掌官书以赞治”的说法,可为佐证。于省吾《甲骨文字诂林》说卜辞多用“史”为“使”。

,均从又持物。手中所持,众说不一。江永以为“中”为簿书。王国维以为“中”为“盛策之器”。[1]太炎先生以为“中”即“册”的省文,古籍中诸多“中”字皆当为“册”,汉代有“治中”之官,治中即治册。[2]这样看来,“史”本义是掌管文书的官。《周礼·天官·冢宰》有宰夫之职,其中有“六曰史,掌官书以赞治”的说法,可为佐证。于省吾《甲骨文字诂林》说卜辞多用“史”为“使”。

古籍中“史”的常用义有史官等。卜辞中有用其义的,如:“癸巳卜,其乎北御史卫。”(《甲》1636)[3]作为官名,铭文中常见的有史、大史、公大史、大史尞、内史、大内史、乍册内史、乍命内史、内史尹、御史、史小臣等。古籍中还常见“史乘”一词,它本来是晋国的一部史书,也叫《乘》,后来也用“史乘”指称一般的史书。

史部只有一个属字“事”,云:“职也。从史,之省声。”卜辞中史、事、吏无别。王国维说:“史之本义为持书之人,引申而为大官及庶官之称,又引申而为职事之称,其后三者各需专字,于是史、吏、事三字于小篆中截然有别。持书者谓之史,治人者谓之吏,职事谓之事,此盖出于秦汉之际,而《诗》、《书》之文尚不甚区别。”[4]王说可从。

史shǐ

(5画)![]()

*史shǐ

5画 丨部

(1) 古代掌管记载史实的官: 御~|太~公。

(2) 历史;自然界或人类社会以往的发展进程,也指个人的某种经历或某种事物的发展过程: 厂~|恋爱~|世界近代~。

(3) 记载历史的文字或书籍: ~籍|~前文化|二十四~。

史( )

)

甲骨文合集6226,殷

貞勿令我史步。

甲骨文合集21905,殷

……取又父 不……䖵甾我史。

不……䖵甾我史。

史鼎,殷周金文集成1081,殷

史。

史簋,殷周金文集成2959,殷

史。

史戈,殷周金文集成10780,殷

史。

榮作周公簋,殷周金文集成4241,西周早期

王令 (榮)眔内史曰……

(榮)眔内史曰……

史農觶,殷周金文集成6169,西周早期

史農。

方鼎, 殷周金文集成2789, 西周中期

王 (俎)姜事(使)内史友鼎(員)易(賜)玄衣朱

(俎)姜事(使)内史友鼎(員)易(賜)玄衣朱 䘳。

䘳。

羖簋蓋,殷周金文集成4243,西周中期

内史尹册易(賜)羖玄衣黹屯(純)旂 (四)日。

(四)日。

此簋,殷周金文集成4310,西周晚期

王乎(呼)史翏册令(命)此曰……

史頌簠,殷周金文集成4481,西周晚期

史頌乍(作) (䀇)。

(䀇)。

史季良父壺,殷周金文集成9713,西周晚期

史季良父乍(作)

(姒)(尊)壺。

(姒)(尊)壺。

無叀鼎,殷周金文集成2814,西周晚期

王乎(呼)史翏册令無叀曰……

𪠷 簋, 殷周金文集成3996, 西周晚期

簋, 殷周金文集成3996, 西周晚期

𪠷 乍(作)朕文考日辛寶

乍(作)朕文考日辛寶 (尊)𣪕(簋)。

(尊)𣪕(簋)。

按: 增从口。或説史官以記言,故加口以表明。

鄭大内史叔上匜,殷周金文集成10281,春秋 (鄭)大内史弔(叔)上乍(作)弔(叔)𡤀(妘)朕(媵)

(鄭)大内史弔(叔)上乍(作)弔(叔)𡤀(妘)朕(媵) (匜)。

(匜)。

蔡大史𨨛, 殷周金文集成10356,春秋

蔡大史秦乍(作)𠀠(其)𨨛。

𨟭大史申鼎, 殷周金文集成2732,春秋晚期 安之孫

安之孫 (𨟭)大史申。

(𨟭)大史申。

古璽彙編1725,戰國

史余(餘)子。

郭店楚墓竹簡·性自命出60,戰國

凡交毋剌(烈), 必 (使)又(有)末。

(使)又(有)末。

郭店楚墓竹簡·語叢四17,戰國

善 (使)丌(其)下。

(使)丌(其)下。

睡虎地秦墓竹簡·秦律十八種172,戰國至秦

倉嗇夫及佐、史,其有免去者,新倉嗇夫,新佐、史主廥者,必以廥籍度之。

睡虎地秦墓竹簡·法律答問140,戰國至秦

盜出朱(珠)玉邦關及買(賣)於客者,上朱(珠)玉内史,内史材鼠(予)購。

秦印文字彙編

史顀。

秦印文字彙編

史鬶。

秦印文字彙編

史陘。

張家山漢簡·二年律令232,西漢

丞相御史及諸二千石官使人。

張家山漢簡·二年律令474,西漢

史、卜子年十七歲學。

居延新簡EPT59.260,西漢

正月己未,尉史鄭卿取。

漢印文字徵

大史錯。

漢印文字徵

史勳。

漢印文字徵

史富昌。

史晨後碑,東漢

史君念孔瀆顔母井去市遼遠,百姓酤買,不能得香酒美肉。

元焕墓誌蓋,北魏

魏故寧朔將軍諫議大夫䮾驤將軍荆州刺史廣川孝王墓誌銘。

胡明相墓誌,北魏

故以備諸史册,不復詳載焉。

寇偘墓誌,北魏

祖臻,幽郢二州刺史,順陽太守軌之第三子。

皇甫深墓誌,隋

祖魏,中書侍郎秦州刾史。

馬少敏墓誌,隋

弈葉重光,紛圖郁諜,編之史籍,無煩覶縷。

豆盧實墓誌,隋

祖懷德,魏使持節、征西大將軍、青齊二州刺史、豫州大中正。

元婉墓誌,唐

府君時爲監察御史,後轉著作郎。

《説文》: “史,記事者也。从又持中。中,正也。”

甲骨文作“ ”, 手中所持何物, 眾説紛紜。 或説即中正之中, 或説象書簡形,或説象筆形,或説象盛簡策/盛物之器,或説爲田狩工具,或説可兼武器與獵具之用……

”, 手中所持何物, 眾説紛紜。 或説即中正之中, 或説象書簡形,或説象筆形,或説象盛簡策/盛物之器,或説爲田狩工具,或説可兼武器與獵具之用……

古文字“史”、“事”、“使”、“吏”本一字分化。

史shǐ

甲骨文、金文和小篆从又(手)持册形。是史官记事义。甲骨文中史字或从其他形,与事、吏、使等为一个字。史与其他三个字也通用。甲骨文时代这四个字音和义也通。当时史官也管占卜,甲骨文里大多数是卜辞,记载当时或过去的事。后来把所记的叫史、历史。意义广泛、指自然或社会以往发展的进程。也指记载历史的文字和研究历史的学科。

史★常◎常

shǐ表意,甲骨文、金文、小篆象手持一种原始的猎具之形,隶定为“史”。本义表示捕获野兽,假借为古代一种负责记载史实的文职官员,由此引申为历史、记载历史的书籍等。

【辨析】

❶以“史”作音符构成的形声字一般读shǐ:使、驶。

❷史/事/使/吏甲骨文、金文中这四字本为一字,后分化。“史”象以手持一种原始猎具,表示狩猎,引申有做事义,所做之事即为“事”,让人做事即为“使”,主持负责事务的人即为“吏”。

史 (shǐ)

(shǐ)

記事者也。从又持中。中,正也。

史.jpg) 甲

甲.jpg) 金

金.jpg) 篆

篆.jpg) 隶shǐ

隶shǐ

【析形】会意字。古文字形像以又(手)持中,中象典册之形。隶书字形变后又旁笔画与中的竖笔连写,字形遂变。古文字史、事、吏为一字分化。

【释义】《说文》:“记事者也。”本义是史官,古代朝廷中专门负责整理编纂前朝史料史书和搜集记录本朝史实的官员。引申为记录历史的典籍。中国的史书卷帙浩繁,如历代纪传体史书有二十四史,传统的图书分类为经、史、子、集,史为四部之一。[史无前例]指历史上没有发生过的事例。[青史]中国古代以竹简记事,故称史籍为“青史”。

【shape analysis】It is the associative character.In ancient character it is shaped like holding 中 with 又(yòu,hand).中 seems like volumes.In Official script,the part 又 was joined with the vertical line 中,so the character changed.In ancient Chinese characters,史、事、吏 are divisions of the same character.

【original meaning】Historiographer,officials who were especially in charge of sorting out and compiling history records of the former dynasty as well as the history events of his own time.

*史siəv

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,記事者也。从又持中。中,正也。凡史之屬皆从史。(三篇下)

,記事者也。从又持中。中,正也。凡史之屬皆从史。(三篇下)

史、吏、事為一字之分化,手持中為任職史者的標識。中為何物仍不明。

- 群岛基线是什么意思

- 群岛水域是什么意思

- 群岛海道是什么意思

- 群岛海道通过权是什么意思

- 群岛湾战争是什么意思

- 群岛防御是什么意思

- 群峦是什么意思

- 群峰不断四时翠,万壑长留九月寒。是什么意思

- 群峰半出重林外,小艇横浮一水间。是什么意思

- 群峰机械厂是什么意思

- 群峰过雨涧淙淙,松下扉扃白鹤双.香透经窗笼桧柏,云生梵宇湿旛幢是什么意思

- 群峰高耸入云是什么意思

- 群工是什么意思

- 群工干部是什么意思

- 群工部门是什么意思

- 群己权界论是什么意思

- 群己界权论是什么意思

- 群巴克古墓群是什么意思

- 群帮法是什么意思

- 群形是什么意思

- 群彦是什么意思

- 群徒是什么意思

- 群心是什么意思

- 群心菜是什么意思

- 群忠备遗录是什么意思

- 群忠录是什么意思

- 群恰义是什么意思

- 群恶聚居之所是什么意思

- 群情是什么意思

- 群情振奋是什么意思

- 群情欢洽是什么意思

- 群情激奋是什么意思

- 群情激愤是什么意思

- 群情激昂是什么意思

- 群情翕服是什么意思

- 群情鼎沸是什么意思

- 群愿是什么意思

- 群憸是什么意思

- 群懿是什么意思

- 群房是什么意思

- 群才是什么意思

- 群扰是什么意思

- 群报辑要是什么意思

- 群拜纪是什么意思

- 群捉是什么意思

- 群控是什么意思

- 群文是什么意思

- 群斗是什么意思

- 群方是什么意思

- 群方咸遂是什么意思

- 群方子是什么意思

- 群族是什么意思

- 群时延测量仪是什么意思

- 群星是什么意思

- 群星乱飞是什么意思

- 群星奖是什么意思

- 群星拱月是什么意思

- 群星璀璨:剑阁人物录是什么意思

- 群星璀璨:广东文化名人录是什么意思

- 群星草堂是什么意思