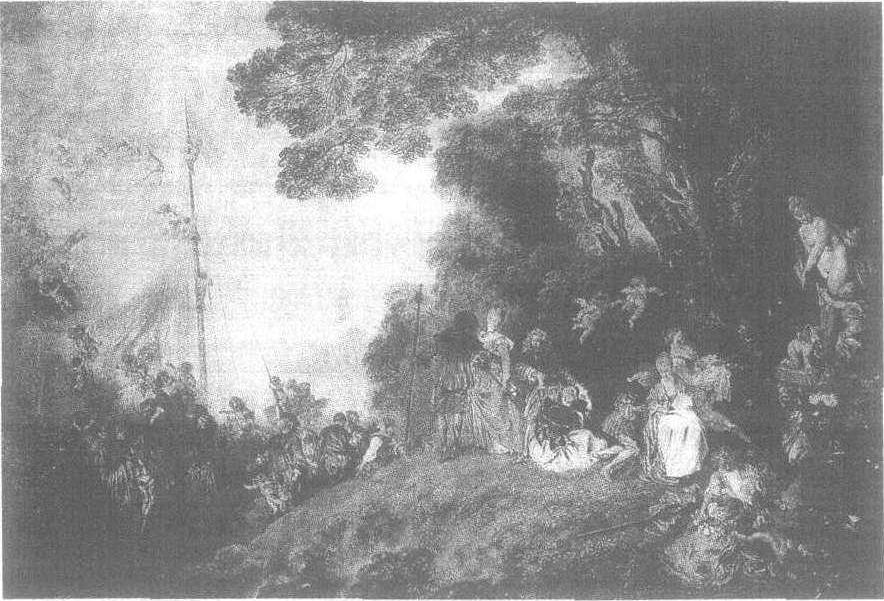

华多《发舟西苔岛》

华多《发舟西苔岛》

传说爱与美的女神维纳斯,在蔚蓝的大海中诞生之后,便随波到达了这座东地中海中郁郁葱葱的小岛。因此这个岛又被誉为奉献给维纳斯的美丽之岛。华多在这幅画中描绘了一群青年男女,来到这座有维纳斯神庙的小岛上巡礼,在柳荫花丛下谈情说爱了一阵子后,正准备踏上归途的情景。水边能看到华丽的帆船桅杆,远处是一片夕阳西下的景色。画中的情节自右半部分的前景开始,在攀满蔷薇花的维纳斯石像前,一对恋人紧紧搂抱在一起,几个小天使正用花束将他们环绕起来。继而是坐着的一对男女在悄悄絮语。接下去是一对男女拉着手站起来,随后一边回眸一边姗姗走远,渐渐地部分身影隐没在小丘的阴影之中了。此刻画面一转而至右半部分的中景。可以看到,在待发的帆船旁边,一对对情侣的身影重又出现。画中的靓女个个如刚从梦境走出一般,让人感染到那份惊艳的欢乐之情。然而——

专为欢乐而设的殿堂中,

蒙胧的忧郁仍占有一席之地。

冷清的神龛前,

只有他敏锐的味觉,在欢乐的果实中,察觉到苦涩。

发舟西苔岛 华多

这幅“发舟”,是华多1712年到1717年间作的。他把这幅作品送交皇家艺术学院,居然被接受了下来,人家还送给他一个 “风流韵事画家” 的雅号。法国皇家艺术学院,在路易十四统治时期几乎控制了法国大部分的艺术生活。然而1715年 “太阳王” 驾崩之后,贵族们纷纷自凡尔赛宫散去,争先恐后在巴黎建造起自己优雅的私人住宅来,他们还邀来艺术家对这些住宅进行装饰。他们不再欣赏学院派的旧传统,而是对鲁本斯派的东西——色彩、光线、动作,还有生活中纯朴的欢乐,更感到兴趣。来自靠近佛兰德斯的法国北部边境的华多(1684—1721),就是这种追求唯美倾向的我们称之为罗可可风格的头一位最有才华的画家。他那自然、流畅的笔触和鲜艳夺目的色彩,不用说是来自鲁本斯的影响的,尽管它没有鲁本斯那种挥洒自如的气魄,不过却更加柔秀可亲、有一种半喜半悲的情调。而他所喜爱的题材——那个时代剧院中风靡一时的喜剧角色和情节,使我们在其中看到了时代生活的折射,这就是对有任何头衔的贵族来说,那是一个做戏的年代,是竟日谈情说爱、寻欢作乐的年代。华多的作品正是通过戏剧世界揭示了真实的人生,反映了没落贵族们的理想。然而更重要的是,他又从中看到了那只不过是落日时分转瞬即逝的余辉。华多性格柔和,并有点像 “牧羊人”,他在一群言谈风趣、举止高雅的朋友之间,显得有些格格不入,只在一旁冷眼旁观。他一生病魔缠身,在完成上述这幅作品后没几年,便早早地告别了人间,其时只有三十七岁,和拉斐尔死时的年龄相同。在他活着的时候,常常意识到死神的临近,悲哀的阴影一直笼罩着他,这也使他感到人生的短促。在华多的画面上,我们能感到一种在讲述爱的伊始的时候又暗示不久的离别,在进行 “优雅的盛宴” 的时候又予示着将要散尽的哀愁,其理由就在于此。

19世纪的雕刻家罗丹,曾以这幅画为例来说明艺术家敏锐洞察力的重要。他说,这里的每一对恋人虽然都穿着不同的服装,但实际上表现的是一对恋人在相爱中的心理变化过程。的确,画中两人的动作开始渐渐大起来,随着向缓和起伏的小丘对面行进,动作又逐渐变小。这样子,很像电影中追求时间推移的镜头。我们知道,画家捕捉并且表现出来的只能是瞬间形象。18世纪的画家们解决了所谓以一连串的动作捕捉一瞬间的矛盾。他们喜欢表现绘画中的故事性,显示出对人物表情的细心注意,善于抓住通过瞬间所表现出的隐藏在心灵背后的东西,好象文学中的小品文那样。“夕阳无限好,只是近黄昏”。华多正是表现了这种瞬间的美。

☚ 普桑《掳掠萨宾妇女》 莫·拉图尔《蓬巴杜侯爵夫人》 ☛

- 珞巴族是什么意思

- 珞巴族是什么意思

- 珞巴族丧葬是什么意思

- 珞巴族历法是什么意思

- 珞巴族的先尝是什么意思

- 珞巴族简史是什么意思

- 珞巴语是什么意思

- 珞琭子三命消息赋注是什么意思

- 珞琭子赋注是什么意思

- 珞琭子赋注是什么意思

- 珞瑜是什么意思

- 珠是什么意思

- 珠是什么意思

- 珠丛别录是什么意思

- 珠云散是什么意思

- 珠仔树是什么意思

- 珠仔树是什么意思

- 珠仙桥战斗是什么意思

- 珠儿参是什么意思

- 珠儿参是什么意思

- 珠儿参是什么意思

- 珠儿参是什么意思

- 珠儿参是什么意思

- 珠光国术社是什么意思

- 珠光宝气是什么意思

- 珠光宝气是什么意思

- 珠光宝气是什么意思

- 珠兰是什么意思

- 珠兰是什么意思

- 珠兰根是什么意思

- 珠兰根是什么意思

- 珠冠是什么意思

- 珠吉事是什么意思

- 珠嘉托罗海是什么意思

- 珠嘉臣嘉是什么意思

- 珠噜是什么意思

- 珠围翠绕是什么意思

- 珠圆玉润是什么意思

- 珠堂是什么意思

- 珠子参是什么意思

- 珠子参是什么意思

- 珠子参是什么意思

- 珠子树是什么意思

- 珠子箍儿是什么意思

- 珠子缨络儿是什么意思

- 珠子辰砂丹是什么意思

- 珠宝是什么意思

- 珠宝是什么意思

- 珠宝市场行情是什么意思

- 珠宝收藏投资要点是什么意思

- 珠宝散是什么意思

- 珠宝散是什么意思

- 珠宝玉器大观是什么意思

- 珠宝的三个基市属性是什么意思

- 珠宝的价值构成是什么意思

- 珠宝饰品的选择与佩戴是什么意思

- 珠宫贝阙是什么意思

- 珠尔杭阿是什么意思

- 珠履三千客是什么意思

- 珠履客是什么意思