医学原虫与原虫病

原虫为单细胞真核动物,能在一个细胞内进行和完成生命活动的所有功能。医学原虫是指寄生人体腔道、体液、组织或细胞内的致病及非致病性原虫,约有40种。由原虫引起的疾病称原虫病,如疟疾、利什曼病、锥虫病、阿米巴病等。

原虫分类学研究进展较快,兹根据Levine (1980)的分类系统,将医学上重要的原虫属以上的分类等级归纳如下。

肉鞭毛门(Sarcomastigophora)

鞭毛亚门(Mastigophora)

动鞭纲(Zoomastigophora)

动基体目(Kinetoplastida)

锥虫亚目(Trypanosomatina)

锥虫科(Trypanosomatidae)

利什曼属(Leishmania)

锥虫属(Trypanosoma)

曲滴虫目(Retortamonadida)

曲滴虫科(Retortamonadidae)

内滴虫属(Embadomonas)

唇鞭毛属(Chilomastix)

双滴虫目(Diplomonadida)

双滴亚目(Diplomonadina)

六鞭毛科(Hexamitidae)

贾第属(Giardia)

毛滴虫目(Trichomonadida)

毛滴虫科(Trichomonadidae)

毛滴虫属(Trichomonas)

双核阿米巴属(Dientamoeba)

肉足亚门(Sarcodina)

根足总纲(Rhizopoda)

叶足纲(Lobosea)

阿米巴目(Amoebida)

管足亚目(Tubulina)

内阿米巴科(Entamoebidae)

内阿米巴属(Entamoeba)

内蜒属(Endolimax)

嗜碘阿米巴属(Iodamoeba)

棘足亚目(Acanthopodina)

棘阿米巴科(Acanthamoebidae)

棘阿米巴属(Acanthamoeba)

裂核目(Schizopyrenida)

双鞭毛阿米巴科(Dimastiamebidae)

耐格里属(Naegleria)

顶端复合物门(Apicomplexa)

孢子纲(Sporozoa)

球虫亚纲(Coccidia)

真球虫目(Eucoccidida)

艾美亚目(Eimerina)

艾美科(Eimeriidae)

等孢球虫属(Isospora)

肉孢子虫科(Sarcocystidae)

肉孢子虫属(Sarcocystis)

弓形虫科(Toxoplasmatidae)

弓形虫属(Toxoplasma)

血孢子亚目(Haemosporina)

疟原虫科(Plasmodidae)

疟原虫属(Plasmodium)

纤毛门(Ciliophora)

毛基裂纲(Kinetofragminophora)

前庭亚纲(Vestibuliferia)

毛口目(Trichostomatida)

毛口亚目(Trichostomatina)

小袋科(Balantidiidae)

小袋属(Balantidium)

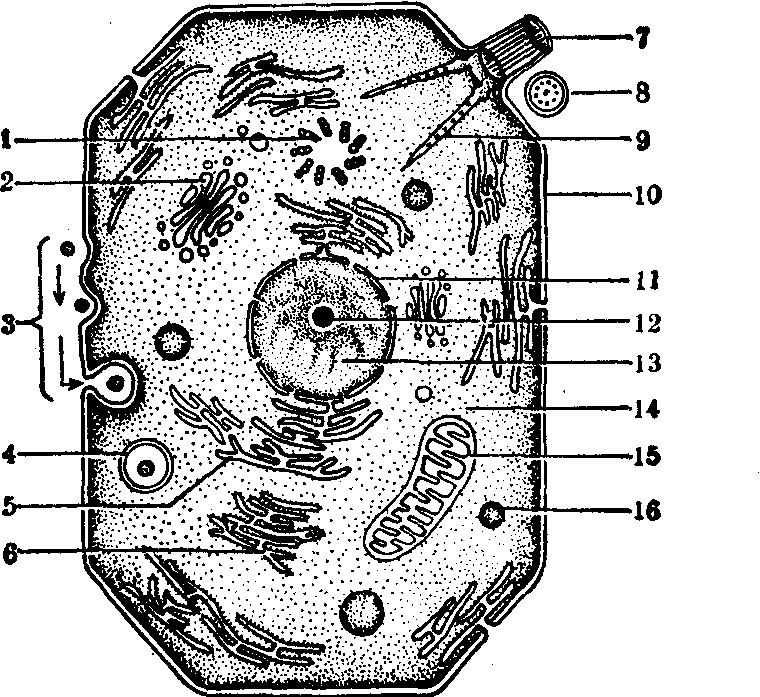

医学原虫 医学原虫虫体微小,基本结构为细胞核和细胞质,外包表膜。细胞质内有各种具有特殊生理功能的细胞器。各种超微结构如下。

原虫的表膜是3层结构的单位膜,能不断更新,可保持原虫的完整性,且参与摄食、营养、排泄、运动、感觉等生理活动。多数原虫表膜坚韧,有的尚有微管或微丝紧贴在表膜下,起支撑作用。原虫的细胞质由均匀透明的基质和具有一定形状的细胞器及内含物所组成。基质主要含有水、无机盐、糖、蛋白质等成分。基质中由肌动蛋白组成的微丝和由管蛋白组成的微管与支持原虫的形状和运动有关。有些原虫的细胞质分为外质和内质。外质为凝胶性,透明;内质为溶胶性,颗粒状。原虫的细胞核多数为泡状核,由核膜、核质、核仁和染色质构成。核膜为两层单位膜,两膜间的空隙与内质网的管道相通。核膜上分布有微孔,借以交换核内外物质。核质中含有一个富有RNA的核仁和不规则分布的染色质粒。染色质粒可附着于核膜内壁或集中于核质中,细胞分裂时形成染色体,其遗传物质DNA是由长线状双股螺旋分子构成。少数原虫的细胞核为实质核,染色质粒均匀分散在核质内,如纤毛虫。细胞核与原虫的生长、繁殖有关。

原虫的细胞器可分为:(1)膜细胞器: 主要由细胞膜分化而成,包括线粒体、高尔基复合体、内质网、溶酶体等,它们具有不同的生理功能。

❶线粒体:为球状、棒状或线状。有两层单位膜,外层平滑,与细胞质隔开; 内层折叠成嵴或卷曲成管,伸向基质。线粒体的主要功能为呼吸,含有许多完整的进行氧化磷酸化和三羧酸循环的酶体系。厌氧代谢的原虫可以没有线粒体,如溶组织内阿米巴。锥虫科原虫的动基体是线粒体中的一个组成部分,具有双层膜,腔中有嵴及一组含DNA的微丝,含有与线粒体相似的酶,具有遗传特性,虫体二分裂时,由此复制新的动基体。

❷高尔基复合体: 通常由4~8个碟状扁囊堆积而成。扁囊有1层单位膜。囊腔内充满液体,与内质网相通。它具有分泌蛋白质和多糖以及合成糖蛋白的功能。鞭毛虫的副基体是高尔基复合体,位于毛基体的后方,有微丝相连。

❸内质网: 由单位膜构成的微管或扁囊组成,与核膜和细胞膜相连,其形态有滑面型和粗面型。前者不附有核糖体,具有合成和分解糖原以及合成脂类的功能;后者表面附有核糖体,能合成蛋白质和各种酶。核糖体可聚成小块分散在细胞质中。

❹溶酶体、氢化体和过氧化体: 均由单层单位膜包围的泡状囊,无内部结构,分别含有水解、还原和氧化功能的酶。

(2) 运动细胞器: 有鞭毛、纤毛和伪足3种。鞭毛是由轴丝和外包的1层鞘膜构成。轴丝发自细胞质内的毛基体,周围有9对、中央有2个对称的微管。有些虫种的鞭毛伴同波动膜沿虫体伸向后方。纤毛是一种短小的鞭毛,构造与鞭毛相似,其协调运动由神经微丝系统控制。伪足是一种暂时性的运动细胞器,多为叶状。

(3) 营养细胞器: 营养物可经表膜或经胞口或胞咽进入虫体。颗粒性或固体食物由单位膜围绕形成食物泡。食物在泡内被消化。

(4) 渗透调节细胞器: 寄生原虫中只有纤毛虫的细胞质中有伸缩泡。是主要调节细胞内水压的细胞器,能有节律地把细胞质中多余的水分排出。

医学原虫模式图

1. 中心粒 2. 高尔基复合体 3. 泡饮作用 4. 饮液小泡 5. 平滑型内质 6. 粗糙型内质 7. 鞭毛或纤毛 8. 鞭毛或纤毛(断面) 9. 鞭毛支根 10.表膜 11. 核膜 12. 核仁 13. 核质 14. 细胞质 15. 线粒体 16. 溶酶体

毛运动和伪足运动。有些原虫以整个虫体扭曲或扭转方式移动,有的滑行或蠕行。如孢子纲的一些虫体,表面有纵向隆脊,呈波浪状向后推移,使虫体引向前进。

(2) 摄食: 原虫摄取营养物的方式有渗透、泡饮及吞噬。渗透是小分子物质和离子通过被动扩散或主动运输进入虫体。泡饮是含有微细颗粒或可溶物质的液体与表膜接触,形成细管状凹陷,以后管状内陷物断裂为许多由单位膜包围的饮液小泡,移向细胞内部。吞噬是固体食物接触虫体,被伪足包围,形成食物泡。在细胞质中,溶酶体与食物泡结合,使食物消化、分解。消化后的残渣可直接从虫体体表排出,如阿米巴等;或从虫体后端的胞肛排出,如纤毛虫。

(3) 代谢: 原虫有类似高等动物的酶系统参与需氧或无氧代谢,由相应作用的酶使糖、脂肪和蛋白质等营养物质分解消化,并进行合成和利用。一些膜细胞器分别参与代谢活动。除了作为必要能源的物质外,有些虫种还需要某些辅助因子,如维生素、氨基酸和核苷酸等,供刺激和加速虫体的生长和发育。原虫细胞质内可有贮存的物质,可以是碳水化合物,如原虫包囊中的糖原; 或是脂肪,如孢子虫的胆固醇;或是蛋白质,如阿米巴包囊中的拟染体。锥虫体内贮存的异染质,含有RNA、脂类和磷酸盐等。原虫在代谢过程中产生的一些可溶性废物,如二氧化碳、氨、乳酸、丙酮酸、短链脂肪酸及毒素等,经弥散,通过表膜排出体外。

(4) 生殖: 原虫的生殖方式有无性生殖和有性生殖。无性生殖包括二分裂、多分裂及芽殖。有性生殖包括配子配合及接合。多数寄生原虫进行二分裂,或如阿米巴以核先分裂,或如鞭毛虫动基体先分裂,随后细胞质纵向或横向分裂为2个子体。多分裂又称裂体增殖,在细胞质分裂前,核先行分裂数次,然后细胞质收缩,分裂为若干个裂殖子。芽殖有数种方式,寄生原虫只有内二芽殖,两个子体在母体中形成。配子配合是两个不同配子的完全融合,然后进行多分裂的孢子增殖,如球虫和疟原虫。接合是两个虫体的暂时结合,进行核的交换,如纤毛虫。

原虫的生活史包括原虫的生长、繁殖和传播。医学原虫的生活史可分为两个类型:

(1) 不需要吸血昆虫作为宿主: 具有这种生活史的原虫可分为两类。一类生活史简单。其中有的原虫只有滋养体阶段,如阴道毛滴虫;有的原虫有滋养体和包囊两个阶段,如蓝氏贾第鞭毛虫,溶组织内阿米巴。滋养体能运动摄食,包囊有囊壁,在外界能生活较长时间,有的虫体在囊内进行核的二分裂。这类原虫以滋养体或包囊为感染期,通过直接接触或间接途径传播。另一类生活史较复杂,完成生活史需要1种以上的脊椎动物宿主,其中,一种为终宿主,另一种为中间宿主。如弓形虫以猫为终宿主,在其体内进行裂体增殖和配子配合;以鼠、猪等动物为中间宿主,在其体内营内芽生殖;人因食入卵囊或含有弓形虫的肉类而感染。

(2) 需要吸血昆虫作为宿主: 这类原虫生活史的特点是具有宿主更换或兼有世代交替,在人体内进行无性生殖,在昆虫体内进行无性生殖或兼营有性生殖。例如利什曼原虫在人体巨噬细胞及白蛉消化道内均以二分裂增殖,而人疟原虫在人体肝细胞及红细胞内均进行裂体增殖,在按蚊胃内则营配子生殖和孢子增殖。这类原虫以吸血昆虫为媒介,其感染期存在于昆虫体内。

原虫病 人体受原虫感染后处于无症状状态时称原虫感染。当人体抵抗力降低时,则产生病变引起发病,称原虫病。无症状原虫感染(带虫者)常是流行病学重要的传染源。

发病原理 原虫与宿主相互作用的一系列复杂反应的动态过程可概括为3个主要方面:

❶原虫破坏宿主的细胞和组织。原虫在宿主体内寄生时能大量而迅速繁殖,消耗宿主细胞和组织的营养,并且排出代谢产物和毒素。原虫数目的剧增可使被寄生的细胞破裂,例如疟原虫引起红细胞破坏;利什曼原虫使巨噬细胞破裂与增生;溶组织内阿米巴产生溶组织酶溶解宿主细胞等。

❷使宿主的营养和代谢失调。如蓝氏贾第鞭毛虫的大量感染,其吸器吸附在小肠粘膜上皮细胞的微绒毛上,可引起小肠吸收不良; 又如疟原虫能使红细胞某些酶系统中酶水平下降,使线粒体的呼吸和氧化磷酸化功能失常,呼吸代谢失去控制。黑热病、疟疾等所引起的代谢功能失调往往是全身性的,如消瘦,营养不良和发育障碍,有时伴有生殖功能失调如闭经、不育、甚至导致第二性征变化,产生所谓“寄生虫性阉”。

❸引起宿主抗损伤反应。宿主对寄生原虫的炎症反应,如细胞浸润以及细胞增生与组织修复等,可形成肉芽肿、结节、瘢痕及息肉,如阿米巴瘤、利什曼性皮下结节等。又如黑热病及慢性疟疾患者脾肿大伴脾功能亢进,可引起各种血细胞减少。

人体感染原虫后可产生免疫,但其免疫力不如病毒或细菌感染后那样显著与稳固,故可重复感染。原虫感染后免疫的类型与水平,可因寄生部位、感染轻重与宿主反应性不同而各异。原虫在宿主体内可诱发体液性和细胞性免疫反应,并可同时出现各种变态反应,引起免疫性病变,但很少引起血液中嗜酸粒细胞增多及速发型皮肤过敏反应。疟原虫能破坏寄生的红细胞,并可产生IgM抗红细胞抗体,引起自身免疫反应,溶解与破坏正常红细胞,加剧贫血。疟疾的肾病属于免疫复合物的变态反应。黑热病病人在治愈前,利什曼素皮内试验均为阴性,但治愈后,因产生细胞免疫,大多转为阳性,属迟发性变态反应。

原虫在宿主体内诱发产生的特异性免疫对同种原虫的再侵袭具有免疫力。但宿主体内必须同时有低密度同种原虫的存在,免疫力才能保持,否则将随之消失,称带虫免疫。原虫之所以能在有免疫力的宿主体内存活,常与该原虫的抗原变异有密切关系,此在锥虫病和动物疟疾中均已得到证实。当寄生原虫的表膜抗原发生变异以后,原来的免疫力对变异后的原虫不起作用,以致变异的原虫可以逃避免疫力的作用而存活下来。

临床表现 临床表现视其寄生部位、感染轻重和机体反应性而不同。近年来,由于器官移植以及恶性肿瘤患者大剂量和长期使用免疫抑制剂,以及抗肿瘤、抗代谢药物,降低了人体抵抗力,出现了某些过去少见的重症原虫病,如器官移植后并发肺孢子虫病,往往同时合并巨细胞病毒感染,可引起死亡。某些免疫缺陷患者,如先天性或获得性丙种球蛋白缺乏症,尤其IgA缺陷症者可并发重症蓝氏贾第鞭毛虫病。

诊断 原虫病的诊断技术在不断发展,阿米巴、利什曼原虫、疟原虫等的体外培养均已成功,除有一定诊断意义外,且为制备和纯化抗原创造了条件。原虫病的诊断主要依靠发现病原体。各种免疫学诊断方法,如对流免疫电泳、荧光抗体技术、间接红细胞凝集试验以及酶联免疫吸附试验等,对原虫病的诊断有重要的参考价值。

防治 近年来通过对原虫生理生化的研究,在寻找抗原虫新药方面有较大的进展,合成了一些新药如甲硝咪唑、咯萘啶等。该类药物对原虫有选择性的杀死作用,而对宿主无害,正逐渐取代毒性较大的吐根碱、砷剂等药物。寄生原虫对药物可产生耐药性,例如疟原虫对氯胍、乙胺嘧啶及氯喹;杜氏利什曼原虫对五价锑等。这些耐药虫株的出现增加了防治工作的艰巨性。有的原虫病,如原发性阿米巴脑膜脑炎,至今尚缺乏有效的治疗,病死率极高。

防制以至消灭传播媒介,是控制和消灭原虫病的重要环节。预防肠道原虫病的重点在于加强粪便管理,改善环境卫生及注意个人卫生。

- 铬鞣媒A(高吸收剂)是什么意思

- 铬鞣媒FN(中和剂)是什么意思

- 铬鞣媒 MFN(中和剂)是什么意思

- 铬鞣媒M(高吸收剂)是什么意思

- 铬鞣法是什么意思

- 铬鞣液的检测是什么意思

- 铬鞣液的配制是什么意思

- 铬鞣鞋面革的分类是什么意思

- 铬鞣黄牛排球革是什么意思

- 铬鞣黄牛球革(手缝)的分类是什么意思

- 铬鞣黄牛篮、足球革是什么意思

- 铬鞣黄牛纺纱机用革的分类是什么意思

- 铬-植结合鞣猪内底革是什么意思

- 铬[51Cr]酸钠是什么意思

- 铭是什么意思

- 铭刻是什么意思

- 铭心刻骨是什么意思

- 铭感不忘是什么意思

- 铭旌是什么意思

- 铭旌是什么意思

- 铭牌型号质量分是什么意思

- 铭肌镂骨是什么意思

- 铭肌镂骨是什么意思

- 铭记 铭刻是什么意思

- 铭鼎孔悝是什么意思

- 铮铮是什么意思

- 铮铮是什么意思

- 铯137示踪分析法是什么意思

- 铰是什么意思

- 铰刀是什么意思

- 铰刀是什么意思

- 铰剪藤是什么意思

- 铰剪藤是什么意思

- 铰合部是什么意思

- 铰吸式挖泥船是什么意思

- 铰接式公共汽车是什么意思

- 铰接式公共汽车是什么意思

- 铰接式客车是什么意思

- 铰接式拖拉机是什么意思

- 铰链销是什么意思

- 铱系统是什么意思

- 铲是什么意思

- 铲是什么意思

- 铲是什么意思

- 铲是什么意思

- 铲土运输机械设计是什么意思

- 铲土运输机械设计是什么意思

- 铲平王是什么意思

- 铲式平路[地,土]机是什么意思

- 铲抛机是什么意思

- 铲斗式挖泥船是什么意思

- 铲运机是什么意思

- 铲运机是什么意思

- 铲除是什么意思

- 铲除 革除 根除是什么意思

- 铵态氮是什么意思

- 铵态氮肥是什么意思

- 铵根离子()的检验是什么意思

- 铵梯粉状炸药是什么意思

- 铵的固定是什么意思